急救小组位置固定抢救流程在急性心力衰竭患者救治中的应用价值分析

刘兰(信阳市中心医院急诊内科,河南 信阳464000)

急性心力衰竭(AHF)是指突发严重心脏疾病,使心脏功能受到严重损伤,继而导致心功能不全,造成心脏负荷加重、收缩力下降、周围循环阻力升高的临床综合征[1]。 临床以左心衰最为常见,若未及时救治,易对生命安全造成威胁。 常规急救流程中,护士根据医嘱进行相关工作处理, 可能会造成抢救不及时,耽误患者救治时机,为护患纠纷带来隐患[2]。 急救小组位置固定抢救流程是指建立急救小组, 并将组内成员层次、站位及相关工作内容进行固定,便于提升工作效率,是现阶段护理流程及护理质量改进的一种新型方法[3]。 基于此,本研究旨在探讨针对AHF 患者救治中采用急救小组位置固定抢救流程的应用效果。 报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取我院2018 年4 月~2019 年3月实施常规急救流程的39 例AHF 患者作为对照组,另选我院2019 年4 月~2020 年3 月实施急救小组位置固定抢救流程的40 例AHF 患者作为观察组。 对照组中男28 例、女11 例;年龄47~72(59.49±8.13)岁;心功能分级:Ⅲ级13 例,Ⅳ级26 例。 观察组中男29 例、女11 例;年龄49~71(59.34±8.17)岁;心功能分级:Ⅲ级13 例、Ⅳ级27 例。两组患者性别、年龄、心功能分级等一般资料比较,无显著差异(P>0.05),具有可比性。 本研究已通过我院医学伦理委员会审核。

1.2 纳入与排除标准 纳入标准:(1)均符合相关疾病诊断标准[4];(2)家属及本人知情且签署知情同意书。 排除标准:(1)入院24h 内发生死亡患者;(2)精神障碍患者;(3)伴随免疫系统疾病者;(4)合并其他恶性肿瘤者。

1.3 方法

1.3.1 对照组 常规急救流程:根据常规流程进行,遵医嘱予以抢救护理,包括心电监护、吸氧、建立静脉通道等。

1.3.2 观察组 急救小组位置固定抢救流程:(1)创建急救小组,每组3 人,由高年资护士担任组长,且组长需具备专业扎实、协调能力、经验丰富、应变能力强等能力;1 名操作护士,具备扎实理论知识、观察能力强、护理操作熟练等能力;另1 名护士协助完成相关工作;(2)制定AHF 抢救流程:制作急救小组急诊抢救定位图以及流程并固定于墙上,包括操作过程、药物剂量、观察重点、特使处理等,且流程图科室各护理人员人手一份,同时要求科室内人员全员熟练掌握,护士长定期对全科护士考核;将AHF 救治程序规范化,使抢救时,医护之间配合有章可循,更加默契;(3)实施AHF 抢救流程:患者进入抢救室后,组内人员根据制定的定位图进行站位,①组长位于患者头部,便于指导组内护士完成护理工作,同时负责管理患者呼吸系统,使患者呼吸道保持通畅,主要内容:观察患者体征变化,同时根据患者意识、面色、周围循环等判定抢救效果;根据患者病情变化联系心内科、ICU 或手术室;安抚意识清醒患者心理情绪;②操作护士站于患者右侧,主要工作内容包括对床边心电监护仪的连接、休克次数、心电检查、抽取血液样本送检等,同时遵医嘱进行用药;③辅助护士负责观察记录,主要包括患者输液情况、病情变化、药物及实施所用时间、抢救中各项措施等内容,同时将抢救物品备好;(4)各护士根据抢救流程做对应工作,对于疾病稳定患者交由辅助护士进行康复指导,同时完善相关检查,加强二级预防。

1.4 临床观察指标 (1)抢救情况:记录患者疾病评估、检查、开放静脉通路、心电图检测时间及总抢救时间;(2)抢救效果:记录抢救40min 疾病好转率(以患者情况良好,疾病稳定,有充分的可治愈性为判断标准)以及发生心血管事件率(包括脑卒中、心律失常、心肌梗死);(3)满意度:应用我院自制满意度调查表(Cronbach'sα 系数为0.86,重测效度为0.88)对患者满意度进行评定,内容包括护理及时性、专业技能、心理护理、设备操作等四个方面,每项分为满意、不满意2 个项目,总分100 分,评分以≥80 分为满意,<80 分视为不满意,记录各项满意率。

1.5 统计学处理 数据采用SPSS 24.0 统计学软件进行处理。计量资料采用±s 表示,行t 检验;计数资料采用例(百分率)表示,行χ2检验。 P<0.05 示差异有统计学意义。

2 结果

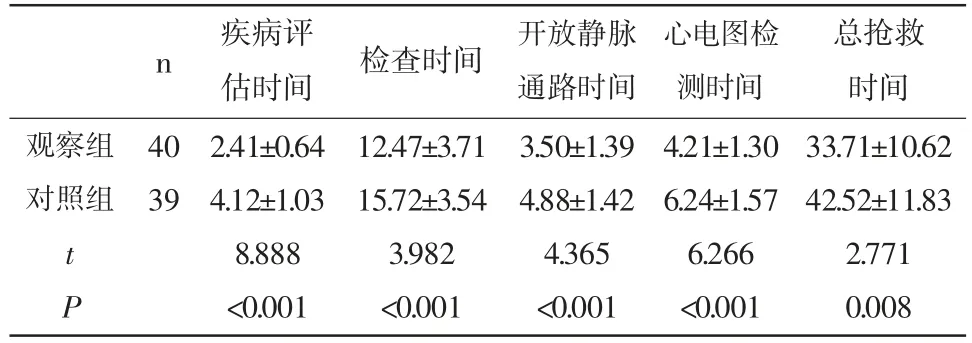

2.1 两组抢救情况比较 观察组疾病评估、检查、开放静脉通路、心电图检测及总抢救时间均短于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。 见表1。

表1 两组患者抢救情况比较(±s,min)

表1 两组患者抢救情况比较(±s,min)

总抢救时间观察组对照组n 疾病评估时间 检查时间 开放静脉通路时间心电图检测时间40 39 t P 2.41±0.64 4.12±1.03 8.888<0.001 12.47±3.71 15.72±3.54 3.982<0.001 3.50±1.39 4.88±1.42 4.365<0.001 4.21±1.30 6.24±1.57 6.266<0.001 33.71±10.62 42.52±11.83 2.771 0.008

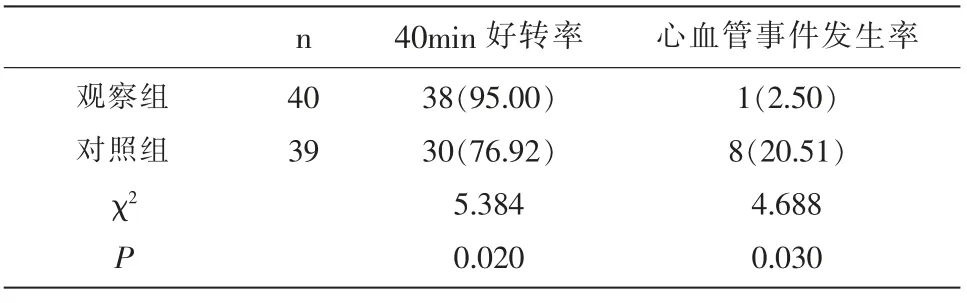

2.2 两组抢救效果比较 观察组40min 好转率为95.00%,高于对照组的76.92%,心血管事件发生率为2.50%,低于对照组的20.51%,差异均有统计学意义(P<0.05)。 见表2。

表2 两组患者抢救效果比较[n(%)]

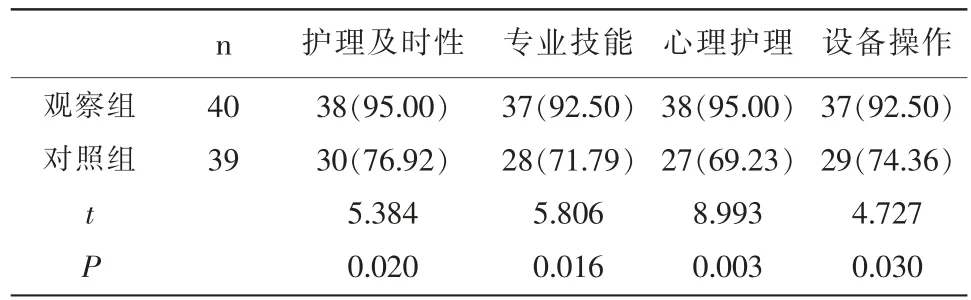

2.3 两组护理满意度比较 观察组护理及时性、专业技能、心理护理、设备操作等各方面满意度均高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。 见表3。

表3 两组患者满意度比较[n(%)]

3 讨论

急诊救治是针对生命遭受威胁的患者展开救治的一种重要措施,主要面对疾病情况严重的患者。对于抢救工作而言,抢救效率与患者生命安全有重要联系[5]。 以往抢救流程中,多存在职责不清、分工不明的现象,可能引起抢救程序发生混乱,耽误最佳抢救时机,对患者抢救带来不良影响[6]。 因此,程序化、科学性的抢救流程对于危重症患者而言至关重要。

专职化护理已成为现阶段护理模式发展趋势,通过完善、修订急救时护理操作程序,对卫生服务资源进行充分利用,将急救过程中护理行为、流程标准进行规范管理,尽可能改善最终抢救效果[7]。 为提升抢救效率,我院专门设立急救小组,并对组内成员抢救位置、工作内容进行固定,以AHF 急救为例。 本研究结果显示,观察组疾病评估、检查、开放静脉通路、心电图及总抢救时间均短于对照组(P<0.05),观察组40min 好转率较对照组高(P<0.05),心血管事件发生率均较对照组低(P<0.05),且观察组满意度高于对照组(P<0.05)。 表明急救小组位置固定抢救流程用于AHF 救治中,能够有效减少不必要的时间浪费,提升抢救效率,改善抢救效果。分析其原因在于,以往抢救过程中,低年资护士居多,易造成抢救最初阶段出现忙乱状态,不仅对时间及人员造成浪费,也耽误患者救治最佳时机[8]。 而急救小组位置固定抢救流程的制定,分工明确,能够有效减少抢救时间、气管插管时间、心肺复苏时间等,提升抢救效果。 通过制定抢救流程及定位图,对组内人员职责及位置进行划分,要求组内成员严格遵守定位图进行站位,并根据抢救程序进行护理工作,完成各自相关救治内容,有效避免因分工不明确而引起的重复操作状况发生,进而节约了救治时间,提升抢救效果[9,10]。而通过对组内成员定位分层,使护理人员能够根据能力各尽其职,有效避免因职责划分不清而引起的抢救忙乱无序的现象,使整个救治过程程序明确,进而提升家属及患者安全感,提升护理满意度。

综上所述,急救小组位置固定抢救流程用于AHF患者救治中,能够有效缩短抢救时间,提升救治效果及满意度。