我国乡村旅游合作社研究进展综述

尤 峰, 刘 予

(南京农业大学 人文与社会发展学院, 南京 210095)

乡村旅游合作社作为在实践中成长的农民专业合作社的新类型[1],是乡村振兴的产业发展选择,也是乡村旅游的有效载体。研究乡村旅游合作社的发展对于乡村振兴具有重要的现实意义。鉴于乡村旅游合作社是农民专业合作社的一种类型[2],许多研究将乡村旅游合作社整合至农民专业合作社中共同研究。但现如今,乡村旅游合作社的重要性与日俱增,值得学界将其“分流”出来,梳理其发展脉络,研究其发展趋势。

目前,已有学者从功能作用、发展模式、利益关系、制度建设等方面对我国乡村旅游合作社的有关研究进行过简要梳理[3]。本文在延续其分析的基础上进行扩充,并通过内容分析法对2005—2019年间以乡村旅游合作社为主题的学术文献进行综合梳理,旨在揭示当前该领域的研究现状与特点,探明未来研究的重点与方向。

一、数据来源

在中国知网学术文献总库中,通过篇名检索和关键词检索两种方式搜集与乡村旅游合作社有关的文献资料,并对搜集到的文献进行相关描述统计分析与文字内容分析。所收集的文献数据截至2019年底。

篇名检索是以“旅游合作社”“旅游专业合作社”“乡村旅游合作社”和“乡村旅游专业合作社”为检索内容进行检索。剔除相关的会议记录、新闻报道以及书评、书摘等文章,共检索到文献34篇,其中包括期刊论文30篇,学位论文4篇。

关键词检索是以“旅游合作社”“旅游专业合作社”“乡村旅游合作社”和“乡村旅游专业合作社”为关键词进行检索,共检索到92篇文献。剔除相关的会议记录、新闻报道、书评、书摘以及与篇名检索重复的文章,共得到文献23篇,其中包括期刊论文20篇,学位论文3篇。

经过以上两种方式的检索,最终筛选出以乡村旅游合作社为主要研究内容的学术文献共57篇,构成本文的分析样本。其中包括期刊论文50篇,学位论文7篇,分别占总文献数的87.72%和12.28%。

二、文献分布

(一)研究进程分布

纵观相关文献所发表的时间,大致可以把乡村旅游合作社的研究分为三个阶段,分别是2005—2009年的初步探索时期、2010—2017年的逐步增长时期以及2018年至今的稳步发展时期,如图1所示。但总体来说,此领域研究尚在起步阶段,文献数量较少,研究内容有待深入。

图1 我国乡村旅游合作社研究进程

在初步探索时期,关于乡村旅游合作社的研究十分稀少,平均每年相关文献的发表量不足1篇,甚至在2007年没有相关文献发表;在逐步增长时期,文献的发表量逐渐增多,直至2017年,文献的总发表量达到了39篇。这其中既受到了以乡村振兴战略为代表的一系列宏观政策实施的影响,也包含了社会各界对于旅游产业的重视程度不断提高等原因。2018年之后,学者关于乡村旅游合作社的研究则进入了一个相对平稳的发展阶段。乡村旅游合作社作为新型的农民合作组织,其运行机制、形成过程、内部制度以及与农业合作社的异同等都已成为当今学者逐步深入研究的内容。

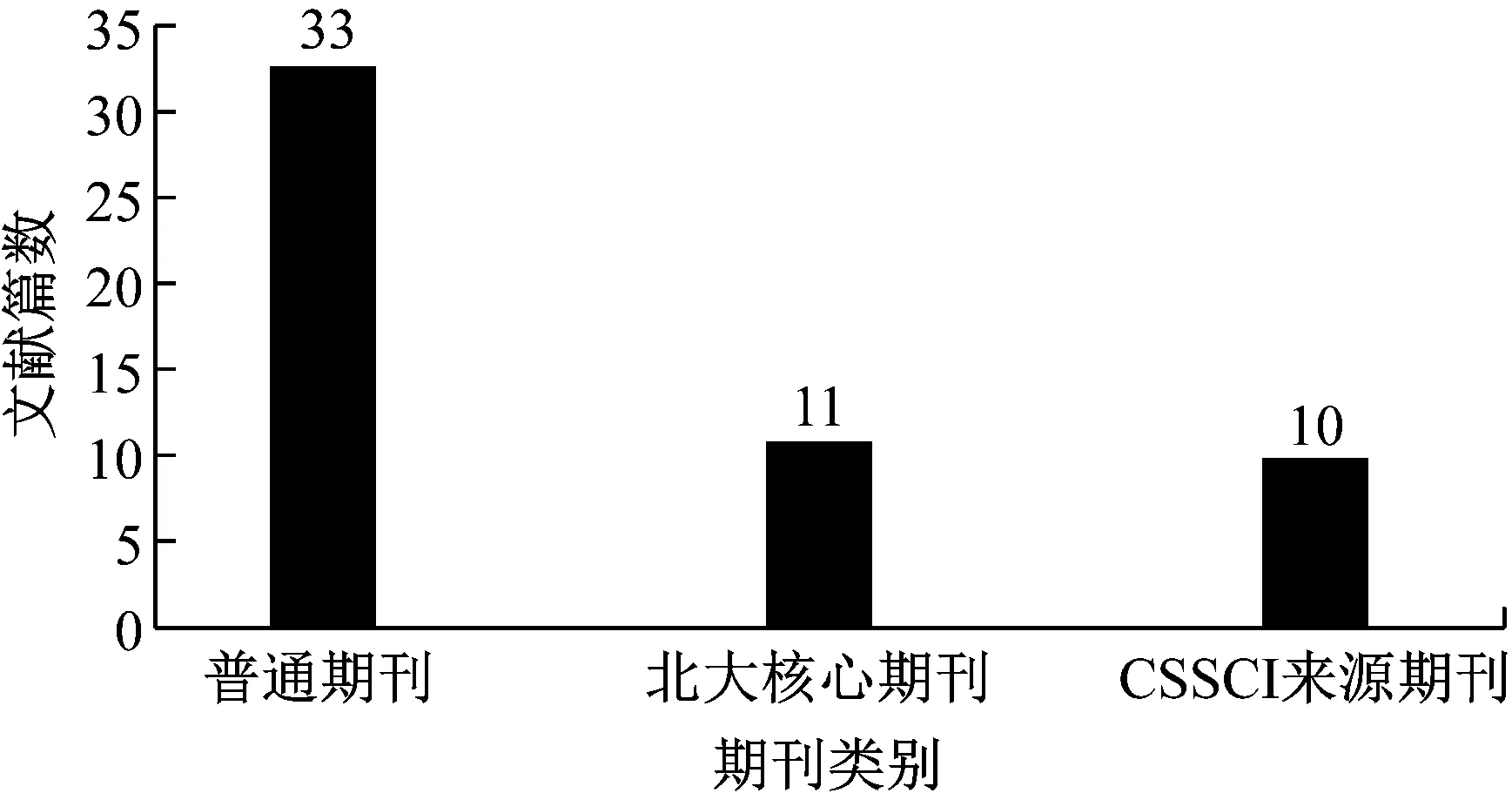

(二)期刊分布

在所收集的50篇期刊文献中,有普通期刊论文33篇、北京大学图书馆中文核心期刊论文11篇、中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊论文10篇,分别占总文献数的57.89%、19.30%、17.54%,如图2所示①。另有7篇硕博论文也关注了乡村旅游合作社,其中2篇来自国内“双一流”建设高校,5篇来自国内省重点建设高校。

图2 我国乡村旅游合作社期刊文献分布统计

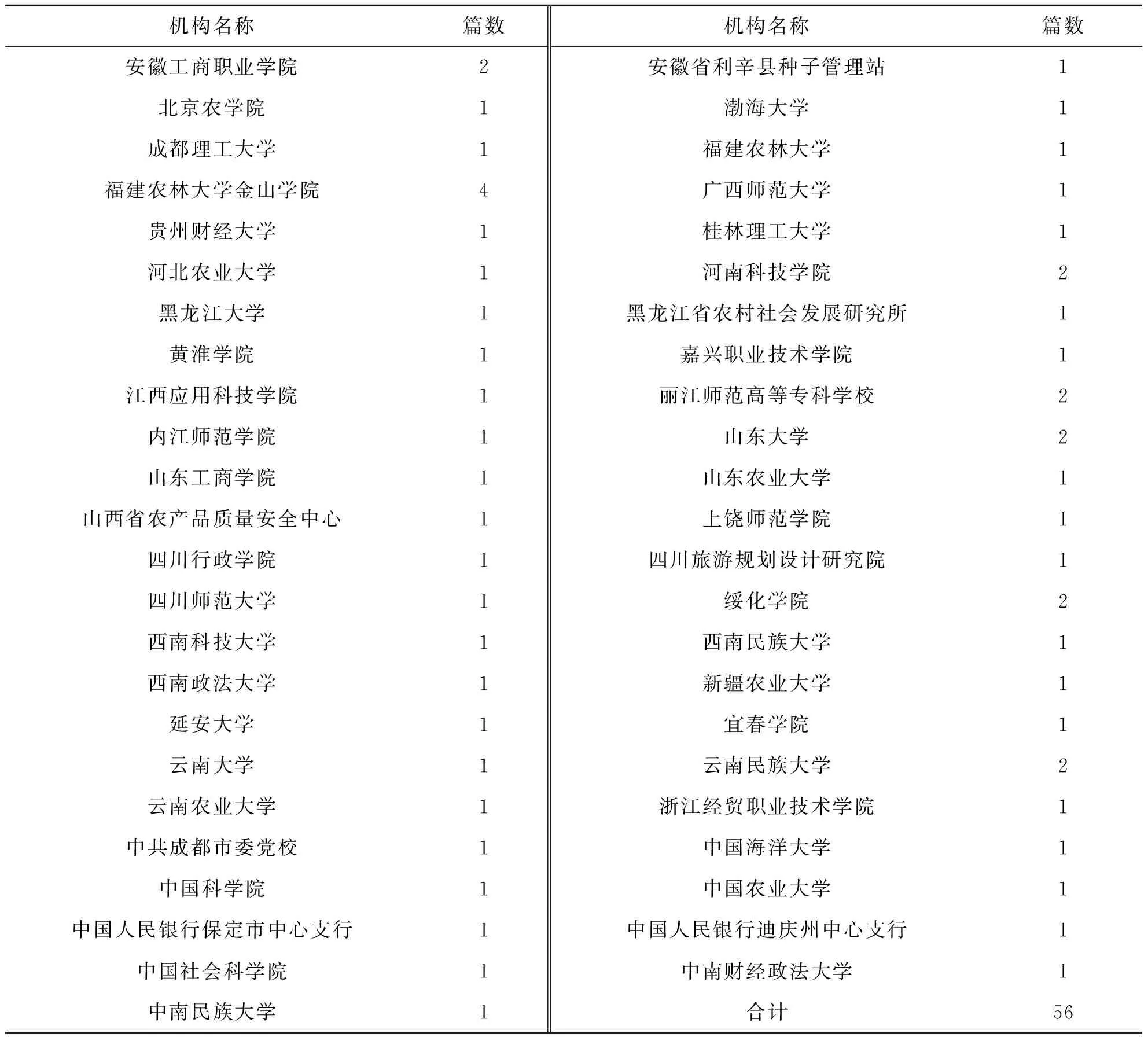

(三)研究机构分布

统计分析发现,相关文献的研究机构包括高校、研究院以及党政机关中从事相关研究的机构共47个,分布较为零散,如表1所示。从机构的发文数量来看,福建农林大学金山学院共发表相关文献4篇,发文数量最多,其余机构均为1~2篇。从机构的地域分布来看,机构的分布呈现出南多北少、内陆多沿海少的特点,且密切关注此领域的研究机构更多集中在云南(8篇)、四川(7篇)等自然资源较为丰富的多民族地区以及福建(6篇)、山东(5篇)、北京(4篇)等经济基础较为稳固的地区。

表1 我国乡村旅游合作社研究机构分布

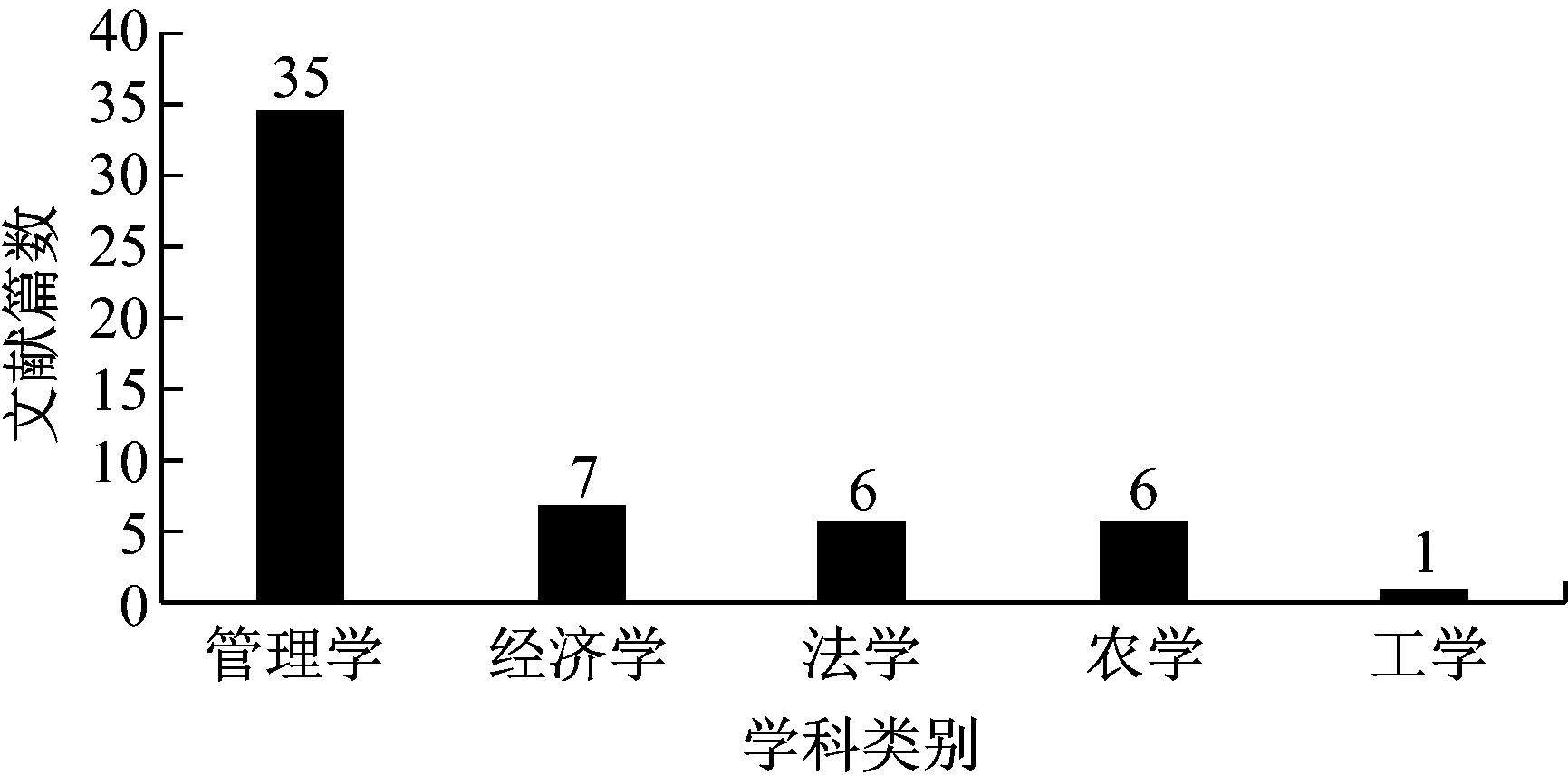

(四)学科分布

相关文献中,研究者的学科背景多样化。对乡村旅游合作社最关注的是管理学学科背景的学者,研究方向有旅游管理、酒店管理等,这些学者共发表文献35篇,占总文献数的61.40%。其次是经济学学科背景的学者,研究方向有农业经济、生态经济、产业经济等,这些学者共发表相关文献7篇,占总文献数的12.28%。法学与农学学科背景的学者分别发表相关文献6篇,各占总文献数的10.53%。工学学科背景的学者也发表相关文献1篇,占总文献数的1.75%。如图3所示,这些学科背景的学者是研究乡村旅游合作社的主要力量②。

图3 我国乡村旅游合作社研究学科分布

不同学科背景的学者均对乡村旅游合作社有所研究,反映出该领域研究课题的交叉性与多样性。这说明该领域作为一个当下新兴的研究热点,正受到众多学者的关注。同时,这也说明了乡村旅游合作社待挖掘的内容众多,发展空间巨大,具有较高的研究价值。

(五)案例地分布

根据统计数据发现,在以乡村旅游合作社为研究对象的57篇文献中,有45篇采取了案例研究的方式,占总文献数的78.95%。这其中既有针对单个案例的深入研究,也有整合多个案例的对比研究。案例地共涉及20个省(自治区、直辖市),如表2所示。其中,研究者较多选择云南省、四川省以及山东省各地作为研究案例地,它们分别出现8次、7次以及6次。

表2 我国乡村旅游合作社研究案例地分布

三、研究内容

中国知网数据库所收集的国内关于乡村旅游合作社的研究自2005年开始,以学者杨方义在《生态经济》上发表的《试析中国西南山地社区生态旅游合作社网络的建立》一文为起点展开,之后的研究逐渐增多,但至今相关研究文献依然不足。已有研究主要从乡村旅游合作社的概念、乡村旅游合作社的形成路径及运行模式、乡村旅游合作社的利益分配机制及社员满意度、乡村旅游合作社发展过程中的问题及对策等方面展开。

(一)乡村旅游合作社的概念

关于乡村旅游合作社的概念,不少学者都是从2007年7月1日起实施的《中华人民共和国农民专业合作社法》(以下简称《农民专业合作社法》)对于农民专业合作社的定义出发,继而对乡村旅游合作社的独特性进行概括。《农民专业合作社法》规定,农民专业合作社是在农村家庭承包经营基础上,同类农产品的生产经营者或者同类农业生产经营服务的提供者、利用者自愿联合、民主管理的互助性经济组织。乡村旅游合作社是农民专业合作社的一种经营类型,也具备上述规定中的特征。但因其经营内容的特殊性,乡村旅游合作社也应具备其独特性。柏杨[4]将乡村旅游合作社界定为农民在自愿互利的基础上,组织起来从事旅游经营的集体经济组织。阳宁东、邓文[5]则认为乡村旅游合作社是由开展乡村旅游、进行涉农旅游接待服务的本社区农户依托当地农业资源,自愿联合、自发成立的一种通过共同所有和民主管理来满足共同的经济和社会需求的互助性经济组织。乔海燕[6]认为旅游合作社是一种当地居民自愿联合,通过共同所有和民主管理来满足共同的经济和社会需求的社团组织。刘涛[7]认为乡村旅游合作社是农村地区广大农民按照合作社的原则和规章制度,自愿联合组织实行民主管理,以开展旅游接待服务为主业,通过发展乡村旅游共同分享收益的新型经济组织。肖华[8]认为乡村旅游合作社是农民依托当地旅游资源,自愿联合开展乡村旅游活动并进行企业化经营管理的互助性经济组织。冷小黑等[2]认为乡村旅游合作社是在农村家庭承包经营基础上,由以农民为主体的乡村旅游经营者自愿联合、依法经营、民主管理,按照市场机制运行的互助性经济组织。

以上学者都不约而同地认为乡村旅游合作社应具备以下几个共性特征:首先,必须由农民自愿联合,自我管理;其次,主要经营内容应是乡村旅游或是与乡村旅游相关的周边产品,其目的应是整合当地旅游资源,增加农民在经营旅游项目过程中的收入;最后,乡村旅游合作社也是新型互助合作经济组织的一种组织形式。

(二)乡村旅游合作社的形成路径及运行模式

新型农民合作社的发展既不会简单遵循市场逻辑,也不会因各部门颁布的规范章程而受限,更多是嵌入村落社区的社会结构与社会关系中[9]。乡村旅游合作社作为新型农民合作社的一种类型也不例外,这就吸引了众多学者针对乡村旅游合作社的形成路径及运行模式展开深入研究。

1.合作社的形成路径

马翀炜、张爱谷[10]通过美泉村旅游合作社产生发展历程,分析了旅游开发以来该村的社会文化变迁,认为制度建构对于乡村旅游发展具有十分重要的意义。何莲[11]分析了丽江纳西族乡村旅游合作社组建发展的人文因素,即民族文化、熟人社会以及中国传统的儒家文化,它们在丽江纳西族乡村旅游合作社组建发展中发挥了重要作用。林秀治等[12]基于行动者网络理论分析了连城县梅花寨生态园旅游专业合作社的形成路径,认为在该合作社形成过程中梅花寨旅游吸引物、冠豸山国家级风景名胜区管委会、莒溪镇政府、太平僚村委会、农户及其他相关组织机构等人类与非人类行动者都在其中扮演着不可或缺的角色。黄凯、张二静[13]以密云石塘路村为例,从合作社、社员自身因素以及外部发展环境三个方面总结了影响合作社服务成效的因素。

2.合作社的运行模式

龚家勇[14]认为旅游合作社模式是旅游社区参与旅游发展的一种模式选择,除此之外,他还提出了“公司+农户”与“股份合作制”两种模式。王西涛、邵娟[15]总结出了三种乡村旅游合作社的发展模式,分别是农户集体主导模式、农户精英主导模式和相关组织主导模式。白鹏飞、卢东宁[16]探讨了合作社嵌入红色旅游地区的发展模式,提出从农业合作嵌入式、旅游合作嵌入式、“合作社+”等方面构建合作社嵌入红色旅游发展模式。银元[17]指出,当前乡村旅游合作社的具体经营模式包括五种,分别是“合作社+公司+农户”模式、“合作社+基地+农户”模式、“合作社+园区+农户”模式、“合作社+政府+农户”模式以及“合作社+景区+公司+农户”模式。曹务坤、辛纪元[18]认为在民族旅游地区,民族村寨旅游合作社有三种不同运行模式,分别是民族村寨社区主导的民族村寨旅游合作社运行模式、政府主导的民族村寨旅游合作社运行模式以及旅游开发企业主导的民族村寨旅游合作社运行模式。许艺娜等[19]分析了田园综合体下的乡村旅游合作社的运行模式,认为“以农民为主体+企业共同助力+合作社”的模式是适合田园综合体发展的模式。李倩娜等[20]采用案例分析法,认为案例地合作社表现为“政府+合作社+牧民”“能人+合作社+牧民”和“政府+合作社+牧户”三种不同的经营模式。

通过以上对合作社的形成路径及运行模式的梳理可以发现,乡村旅游合作社的运行模式正逐渐由单一向多元化转变。不同的运行模式各有特色,它们既是当地质朴的农民依靠自身辛勤劳动得出的宝贵经验总结,也是由政府、企业、社区共同探索出的契合当地乡村旅游发展状况和社会运作机制的智慧结晶。

(三)乡村旅游合作社的利益分配方式及社员满意度

乡村旅游合作社的运行往往涉及政府、企业、农民等多种利益主体,而不同利益主体具有以市场化为导向、以专业化为手段、以规模化为基础、以集约化为标志的基本特征[21]。所以,不同利益主体的利益分配问题伴随着合作社运行全过程。同时,作为合作社的经营主体,农民社员对合作社的满意程度不仅决定着合作社的运行过程,也会对当地的旅游业发展产生影响。因此,这些方面也是许多学者关注的焦点。

1.利益分配方式

单福彬等[22]从经营者参与合作社的内在需求出发,在利益分配机制的关键点、多种利益分配方式融合、政府加强利益分配监管、对经营者绩效进行监测、多种资源投入参与利益分配等方面提出促进利益分配合理化的建议。姜东晖等[23]通过问卷调查、访谈和实地调研,采用博弈分析法研究乡村旅游生态保护过程中村民、乡村旅游公司、政府三者间的博弈关系,提出以政府引导、旅游公司运作、村民参与的模式开展泰山余脉乡村旅游生态保护,发挥三方面各自的主观能动性,“三位一体”形成开发和保护生态旅游资源的良性循环。聂洪辉、刘义程[24]认为浙江省兴墩村“留置共富模式”的乡村旅游合作形式可以为解决农户与政府、农户与公司、农户与专业大户的利益分配等问题提供借鉴。许艺娜等[19]认为田园综合体下的乡村旅游合作社对应着“平等参与,平均收益”“风险共担,竞争得益”和“轮流上岗,收益平摊”的利益分配制度。

2.社员的满意度

合作社成员满意度视角可以很好地衡量乡村旅游专业合作社的公平与否和绩效高低。李玉新等[25]以山东省莱芜市C村和F村为案例地,通过问卷调查的方式对社员满意度进行了研究。结果显示,乡村旅游专业合作社成员对合作社提供的培训、指导等服务比较满意,社员认为加入合作社可以带来更多的客源和旅游收入,合作社内部成员的地位也较为平等,合作社可以促进成员间的合作以及解决各种矛盾。同时,性别对合作社的满意度并无实质影响,文化程度对满意度影响较小,而年龄是影响满意度的重要因素,并且随着年龄增长,社员满意度会不断提高。王昌海[26]从公平、效率和信任的视角分析社员对乡村旅游合作社的满意度。研究结果表明,合作社的效率和公平性直接影响社员对合作社的满意度;合作社内部信任度并不能直接影响社员对合作社的满意度,但可以间接影响社员对合作社的满意度;家庭纯收益、合作社介绍客源的公平性和社员对理事长的信任度分别是效率、公平和信任中贡献最大的;效率、公平和信任三者之间相互影响。

(四)乡村旅游合作社发展中存在的问题及对策

乡村旅游合作社与其他农民专业合作社相比,起步较晚,发展时间较短,因此在组织架构、人员构成、经营管理等方面还存在诸多问题,亟待完善和解决。

合作社的内外监督缺失是乡村旅游合作社运行过程中尤为突出的问题,这导致了合作社内部运行不规范,合作主体权责利不明确,易产生合作利益分配冲突,同时也会导致合作社外部运行环境保障不到位以及合作社的基础设施不完善。因此,部分学者从产权制度、运行机制、治理结构、人才培养和激励四个层面提出了促进乡村旅游专业合作社持续健康发展的对策建议[7]。还有部分学者认为应坚持服务系列化、管理民主化、运营机制企业化的发展方向[27],完善合作社的内外运行环境。除此之外,农民社员参与合作意识淡薄、专业人才缺乏以及相关旅游合作社产品单一、缺乏宣传也是导致乡村旅游合作社发展缓慢的重要原因[28]。赵霞[29]提出应加大政府支持力度,优化政策环境;积极拓宽多种融资渠道,增强旅游接待能力;丰富观光农业旅游项目,走综合经营道路;注重人才培养,提高其从业意识;加强宣传力度,注重体现文化内涵。也有部分学者认为应逐步加强政府引导,改善合作社的经营模式,强化村民的思想认识,从内部不断培养青年人才,并提高他们的待遇水平,从而在完善制度建设的基础上提高村民的参与程度[30-33]。

由于乡村旅游合作社的发展各不相同,各地对于乡村旅游合作社的经营与理解程度也各不相同,相互之间的经验交流就显得尤为重要。因此,除以上四个方面的研究内容之外,部分学者还针对不同地区、不同发展水平的乡村旅游合作社进行了经验分享[34-39]。此外,乡村旅游合作社对于旅游型乡村的影响也不尽相同[40-43]。相关研究在此不一一列举,但这些学者对乡村旅游合作社发展与成长的研究贡献有目共睹,他们的研究给予我们更多关于乡村旅游合作社建设的思考。

四、研究现状与特点

随着乡村旅游业的蓬勃发展,学者将研究方向由原来的旅游发展研究逐步转向了旅游合作社研究。从学者们的研究成果可知,旅游合作社研究已逐渐走向成熟,研究视角也由单一的旅游学发展到多学科交叉。

(一)涉及学科多样化

乡村旅游合作社作为一个新兴研究领域,吸引了诸多学科的专家学者在此开展研究。各学科的专家学者以各自领域的独特视角,分析了乡村旅游合作社的内部运行机制、外部发展环境、经济效益以及对当地发展的影响等问题。乡村旅游合作社的发展被不同领域的研究者赋予了不同的意义,不同学科的研究者基于自身的学科视角对乡村旅游合作组织的培育与发展的必要性进行了细致分析。这不仅有助于促进乡村旅游合作社的健康发展,也能带动乡村旅游产业的有序增长。

(二)理论研究逐渐深入

乡村旅游合作社的研究伴随着乡村旅游合作社的发展才刚刚起步,相关理论尚不完善。但从已有文献来看,关于乡村旅游合作社的概念、性质、特征、运行机制以及治理模式等相关理论研究已逐渐起步,如柏杨、阳宁东、邓文、乔海燕等人为乡村旅游合作社的概念提出了界定方向,龚家勇、银元等人对乡村旅游合作社的运行机制展开了研究等。许多研究者以农民专业合作社的相关理论为借鉴,逐步开展乡村旅游合作社的理论研究。如乡村旅游合作社的概念、性质、运行机制等,均是在农民专业合作社基础上,丰富其内涵,明确乡村旅游合作社的独特性,从而形成具有乡村旅游合作社特色的理论依据。

(三)以案例研究为主

在已有的关于乡村旅游合作社的研究中,案例研究占比高达78.95%。如王昌海对北京、河北、山西、山东等省市进行多案例的比较研究;马翀炜、 张爱谷以玉龙县美泉村为例,探究乡村旅游发展及制度建构;李玉新等以山东为例探究合作社社员满意度。案例研究既便于读者理解,也便于研究者发现特殊现象,但同时也耗费研究者的时间、精力,且在类推性上始终受到质疑。因此,在乡村旅游合作社的发展初期,需要进行多地的案例搜集与分析,案例研究成为主流不可避免。

五、研究展望

目前,关于乡村旅游合作社的研究在数量上整体呈上升趋势,但尚未形成稳定的研究态势,并且在研究领域、研究内容、研究方法等方面仍需逐步明确和完善。因此,今后关于乡村旅游合作社的研究应围绕以下三个方面进行:

(一)夯实理论基础,注重理论与实际相结合

基础理论研究是学术研究存在和发展的根基,只有夯实理论基础,相关研究才能顺利开展。乡村旅游合作社是切实提升农民收入的经济组织,具有重要的实践意义。因此,应在深化和发展现有理论的基础上,注重理论与实际应用相结合。研究者提出的对策与建议应便于指导乡村旅游合作社的实践发展。此外,研究者应注重从案例中提取具有共性价值的内容,提升研究的普适性价值,加强相关研究的指导作用,为推动我国乡村旅游合作社的良好发展奠定理论基础。

(二)拓宽研究领域,丰富研究内容

乡村旅游合作社作为一个新型互助合作组织,有许多方面值得深入挖掘与研究。已有研究更多是从经济学与管理学的视角切入,探究乡村旅游合作社内部的管理方式及外部的经济效益,如合作社对于农民增收的作用、经营主体的利益分配方式、内部的运行管理方式及规章制度的形成等。但随着专家学者的研究逐渐涉及多学科领域,研究内容也会不断丰富。如从社会学视角探究乡村旅游合作社发展成长的社会机制、参与社区治理的方式以及合作社的运行对于乡村的分层变化等;从法学视角探究乡村旅游合作社的合法性问题、组织性质问题等。只有加强各领域之间的互通与交流,才能形成以乡村旅游合作社为主题的研究矩阵。

(三)促进学科交融,促使研究方法多样化

乡村旅游合作社作为一个新的研究领域,吸引了众多不同学科、不同研究背景的学者开展深入研究,所涉及的学科和研究方向包括农业经济学、旅游管理、农村区域发展、社会学、民族学、营销学等,但在学科交融及研究方法多样化方面还需提高。学科的交叉与融合是当今学术界的重要发展趋势[44],这不仅是理论创新的一种方式,同时也是丰富乡村旅游合作社研究内容的重要方法。通过前文的统计分析可知,目前关于乡村旅游合作社的研究方法仍以案例研究为主,而实证分析较少。因此,利用问卷、量表、访谈等调查手段收集资料的研究方法的引入十分必要。在此基础上,还可使用定性与定量相结合的方法,以便对乡村旅游合作社这一研究对象进行更加深入的剖析。

注释:

① 北大核心期刊与CSSCI来源期刊中有部分文献重复。

② 有2篇文献未明确学科分布。