经济制度变迁、产业结构升级与全要素生产率之间的时变特征研究

王 雪

(新疆财经大学 金融学院, 乌鲁木齐 830012)

在改革开放的进程中,制度的合理变迁具有重要的推动作用,因此制度的变迁被“制度学派”定义为经济增长的源泉和动力。当前,我国经济由高速增长转向高质量发展,经济制度的变迁和产业结构的升级对正在转型期的中国经济有着重要的影响。党的十九大后出台的《产业结构调整指导目录(2019年本)》对促进产业结构转型升级起到了重要的指导作用。十九大报告中指出,提高全要素生产率是实现经济高质量发展的动力源泉;全要素生产率的提高需要产业结构的升级;实体经济的发展同样离不开产业结构的不断优化。由此,提高全要素生产率是当前我国经济发展重要且紧迫的一步。基于此背景,本文对经济制度变迁与产业结构升级是否有助于全要素生产率的提高这一问题进行研究和探讨。

一、文献综述

改革开放以来,为促进经济不断发展,我国政府进行了多次经济体制改革和一系列的产业结构调整。国内外学者围绕经济制度变迁和产业结构升级等问题也进行了诸多研究。1997—2014年,产业相关政策的出台与实施对我国除港澳台以外的31个省(区、市)的产业结构优化升级起到了一定的促进作用,而促进效果紧密依赖地方政府的施政能力和市场化的程度[1]。在供给侧改革的背景下,国内外服务需求对全要素生产率(TFP)产生显著的抑制作用,而服务供给却促进TFP的提升[2]。随后,有学者将时间区间放大,依据1978—2017年我国除港澳台以外的31个省(区、市)的数据,发现经济制度变迁通过纠正生产要素的资源错配来对产业结构优化升级产生影响,进而促进我国经济高质量发展[3]。

合理的产业结构变迁与经济增长之间有着较强的稳定性,产业结构合理化有利于经济稳定[4]。所谓产业结构变迁是指生产要素在一二三产业之间重新分配,各产业产值占比发生变化。从1997年到2007年,市场化经济制度的改革和经济转型对经济增长的贡献率达到年均1.45%[5]。以市场化改革为方向的经济制度变迁,改善了资源配置的环境,促使产业结构更趋合理,同时也促进了全要素生产率的提升。因此,合理的资源配置、朝正确方向演进的经济制度变迁对全要素生产率有直接影响,进而影响着我国经济的高质量发展。

改革开放以来,学者们开始对有关资源错配、要素扭曲对我国TFP和经济增长的影响开展研究。劳动力错配对TFP存在-2%~-18%之间的负影响,且抑制作用逐渐扩大,而这一抑制主要来自部门间的工资差异[6]。针对制造业企业,对国有企业的偏向性政策的扭曲导致的资源错置降低了TFP,造成高昂的效率损失[7]。政策、制度的扭曲导致有限的资源未能得到最优配置这一现象多发生在市场化程度较低的发展中国家,进而使要素市场供给不再有效[8-10]。我国的制度障碍以及政府政策的过度干预很大程度地抑制、扭曲了要素市场[11]。

在经济高质量发展的道路上,我国政府出台了一系列相关政策,促进产业结构升级以提高全要素生产率。目前,我国已经到了以服务业为主的产业结构发展阶段,但遵从“配第-克拉克定理”是否一定能提高全要素生产率并促进经济增长呢?Baumal[12]早在1967年就发现第三产业的大力发展会造成一国经济增速下滑,他将这一现象称为“成本病”。我国产业结构变迁与全要素生产率两者之间相互促进[13]。1950—2014年,全球169个国家的发展情况都显示结构转换对TFP的影响呈倒“U”状[14]。改革开放以来,我国经济产业结构转换度总体上处在拐点左侧,对TFP起着正向促进作用。

但一些学者也存在不同的观点,认为产业结构的变迁会使生产要素从低端部门流出,导致物质生产减少,从而形成产业空心化,进而抑制TFP[15]。我国三次产业结构和工业结构升级都显著地促进了全要素生产率的提升,但生产性服务业的发展却抑制全要素生产率[16]。工业结构技术化调整更有利于提升TFP,而服务业结构生产化却对TFP有抑制作用[17]。

综观目前的相关研究成果,学者们围绕经济制度变迁、产业结构升级和全要素生产率两两之间的关系问题已开展诸多研究,但对于三者结合的相互影响的综合研究还很鲜见,且有关产业结构调整对全要素生产率的影响也未有较为统一的结论。因此,本文建立时变参数向量自回归模型(TVP-VAR),对经济制度变迁、产业结构升级和一二三产业全要素生产率三者之间在不同时段和不同时点上的区别表现分别进行研究。

二、研究设计

(一)变量选取

选取我国2009—2019年财政、金融、对外开放以及国内投资政策4个指标数据,运用主成分分析法进行合成来刻画经济制度变迁指标,产业结构升级指标用第三产业产值占总产值的比重来刻画,并根据一二三产业GDP、就业人数和固定资产投资完成额计算得到的一二三产业全要素生产率进行建模分析。为消除量纲影响,对产业结构升级指标进行了对数化处理。数据均来自Wind数据库。

1.经济制度变迁(ZD)

关于对经济制度变迁的描述,樊纲等[5]提出从市场化程度、对外开放程度、产权结构、政府对市场的干预程度这4个层面来合成刻画制度变迁的指标。随后出现从分配格局变化、对外开放程度、产权多元化程度这3个层面对经济制度变迁进行指标刻画的做法[18]。结合樊纲等人给出的制度变迁的刻画指标,对财政政策、金融政策、对外开放政策以及国内投资政策进行主成分分析得到经济制度变迁的指标。具体如下:

(1)财政政策=财政支出/GDP;

(2)金融政策=金融机构年末贷款余额/GDP;

(3)对外开放政策=进出口贸易总额/GDP;

(4)国内投资政策=固定资产投资额/GDP。

对这4个政策指标进行主成分分析得到如表1所示的主成分得分系数矩阵,进而合成经济制度变迁指标。

表1 主成分得分系数矩阵

2.产业结构升级(CYJG)

产业结构调整就是生产要素在经济各部门和不同产业之间的重新配置[19]。产业结构升级指标分为产业结构合理化指数和产业结构高度化指数。其中,合理化指各产业之间关联协调的程度,由第二产业为主向第三产业为主发展的“经济服务化”趋势;高度化是指产业结构从低级向高级演进的过程,以提高劳动生产率为主。

我国经济发展迅速,服务业的占比已逐步超过工业。第三产业GDP占比从1980年的22.3%提升至2019年的54.3%,第二产业GDP占比从1980年的48.1%下降至2019年的38.6%,第一产业GDP占比从1980年的29.6%下降至2019年的7.1%,第一产业和第二产业产值对GDP的贡献不断下降,第三产业产值对GDP的贡献不断增加。由此,本文将产业结构升级指标定义为第三产业生产总值占GDP的比重:

(1)

式(1)中,gdp3为第三产业生产总值。当第三产业产值占总GDP比重越大时,说明产业结构升级程度越高。

3.全要素生产率(TFP)

全要素生产率的提高能够实现经济增长。采用当下较为流行的数据包络分析方法(DEA)建立DEA-Malmquist模型,根据资本和劳动力的投入和产出来测算一二三产业的全要素生产率。具体如下:

(1)产出:采用一二三产业生产总值来度量;

(2)劳动投入:采用一二三产业就业人数来度量;

(3)资本投入:采用一二三产业固定资产投资完成额来度量。

一二三产业的全要素生产率如表2所示。由于Malmquist指数计算的是T期到T+1期的变化,所以在计算全要素生产率时选取2008年为初始年。

表2 全要素生产率

(二)模型设定

时变参数向量自回归模型(TVP-VAR)是用来描述面对冲击时不同时段与不同时点的时变参数的特征。具体模型如下:

(2)

式(2)中,t=s+1,…,n;yt=(y1,y2,…,yk)′。yt代表经济制度变迁、产业结构升级与制造业全要素生产率(TFP)。βt是k2s×1维向量;At和∑t都是k×k维矩阵,At为下三角矩阵,且At矩阵中非0和非1的元素服从随机游走过程;⊗是克罗内克乘积。

式(3)给出了式(2)中εt、μβ t、μαt以及μht的分布,均服从正态分布。

(3)

三、实证分析

(一)参数估计结果

TVP-VAR模型要求所有变量同阶平稳,单位根平稳性检验(ADF检验)结果如表3所示,经济制度变迁指标、产业结构升级指标与一二三产业全要素生产率均为一阶单整。模型滞后阶数的选取结果为一阶滞后。

表3 ADF单位根检验结果

TVP-VAR模型后验分布的结果如表4所示。分别对一二三产业建立TVP-VAR模型,结果显示每个产业参数的后验均值均在95%的置信区间内,收敛诊断值均小于5%显著性水平下的临界值1.96,说明预烧期①已能够使马尔可夫链趋于集中。第一产业无效因子最大值为16.13,即进行的10000次有效模拟中至少有620 (10000/16.13)个不相关样本;第二产业无效因子最大值为28.02,即进行的10000次有效模拟中至少有357 (10000/28.02)个不相关样本;第三产业无效因子最大值为22.88,即进行的10000次有效模拟中至少有437 (10000/22.88)个不相关样本,充分满足后验推断要求,说明TVP-VAR模型估计结果可信。

表4 TVP-VAR模型的参数估计结果

(二)脉冲响应函数分析

TVP-VAR模型可以生成等间隔脉冲响应函数和时点脉冲响应函数,分别观察不同时段和不同时点下,B变量受到A变量一单位标准正向冲击后的变化情况。在讨论经济制度变迁、产业结构升级与一二三产业全要素生产率之间的等间隔脉冲响应时,选取滞后1期(1年)、3期(3年)和5期(5年)3个等时间段,分别代表短期、中期和长期的等间隔脉冲响应。

在描述经济制度变迁、产业结构升级与一二三产业全要素生产率之间的时点脉冲响应时,不同时点脉冲响应函数可以用来分析在特定时点下,B变量受到A变量一单位标准正向冲击后的变化情况。对发生特定事件的时点脉冲响应函数进行分析,进而观察在该时点变量之间的关系是否发生了变化。以经济制度变迁进程中的特殊政策实施等作为选取时点的依据,选取了3个特定时点:2010年国务院批转国家发展改革委《关于2010年深化经济体制改革重点工作的意见》;2012年党的十八大提出要让市场在资源配置中起决定性作用、更好发挥政府作用及坚持和完善基本经济制度等一系列有关经济制度改革的举措;2017年党的十九大首次提出“建设现代化经济体系”。这3个时点以及不同时段的脉冲响应函数结果如图1至图7所示。

图1至图7分别给出左右两幅图,左图为等间隔脉冲响应函数图,右图为时点脉冲响应函数图。

图1为一个标准差的正向经济制度变迁冲击对产业结构升级的脉冲响应函数图。左边的等间隔脉冲响应函数显示经济制度变迁对产业结构升级存在着持续的正向冲击。滞后1期的脉冲响应的波动区间在[0.082,0.090],滞后3期的脉冲响应的波动区间在[0.064,0.070],滞后5期的脉冲响应的波动区间在[0.050,0.054]。这说明短期的冲击响应最为强烈,中期次之,长期最弱。因为一个经济制度的出台到落地并产生效果需要很长的时间,但在经济制度出台的时刻,各行各业会很快捕捉到与自己相关的信息,并及时调整各自产业的结构以及动向,所以在短期1年的时间内波动最大。从右边的时点脉冲响应函数图可知,3个时点都显示出明显的收敛,2012年和2017年都是在第2期开始收敛至0,这说明经济制度变迁的冲击对产业结构升级具有稳健的正向冲击,且这种正向冲击在第一年响应最大。

图1 经济制度变迁对产业结构升级冲击的脉冲响应函数图

图2为一个标准差的正向经济制度变迁冲击对第一产业全要素生产率的脉冲响应函数图。基础薄弱、资源环境受到种种约束的农业对我国GDP的贡献越来越低,经济制度的改革反而对其全要素生产率产生负向冲击,可能的原因有以下几点:(1)我国政府在农业领域引进外资及技术时速度过快。由于地区差异,那些对出口依赖程度低的地区对技术溢出的吸收不完全,从而抑制了农业的全要素生产率。(2)劳动力错配。袁志刚和解栋栋[6]发现改革开放以来,劳动力错配对农业全要素生产率有着明显的抑制作用,其损失逐渐扩大。从等间隔脉冲响应函数图来看,短期的抑制要大于长期的抑制;从时点脉冲响应函数图来看,抑制在第2期达到最大之后开始逐渐减弱至0。

图2 经济制度变迁对第一产业全要素生产率冲击的脉冲响应函数图

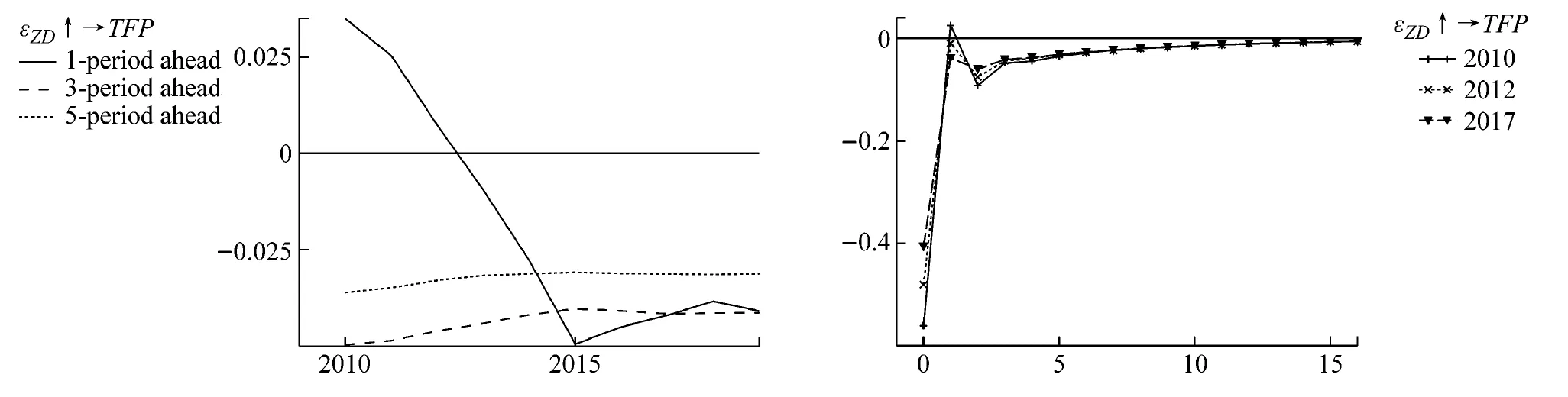

图3为一个标准差的正向经济制度变迁冲击对第二产业全要素生产率的脉冲响应函数图。等时段脉冲响应函数图显示,经济制度变迁对第二产业全要素生产率的冲击要强于对第一产业全要素生产率的冲击,短期冲击的波动最大。时点脉冲响应函数显示,3个时点下,经济制度变迁在第0期对第二产业全要素生产率负向冲击最大,随后逐步减弱至0,第二产业在一二三产业中受经济制度变迁抑制最大。

图3 经济制度变迁对第二产业全要素生产率冲击的脉冲响应函数图

第二产业是我国经济最重要的支撑,其中制造业是我国第二产业的主要分支。国家一直倡导提高全要素生产率,但实证结果却显示经济制度变迁抑制第二产业的全要素生产率,可能原因有以下几点:(1)我国制造业承接了发达国家的产业转移。自2001年我国加入WTO以来,对外开放进一步扩大,规模经济已经得到足够的扩大,前沿技术也已经得到提高,当前再通过扩大生产规模等相关政策制度来推动规模经济增加和技术研发水平的提高,显然对全要素生产率产生抑制。(2)政府通过财政支出对不同产业的资源配置进行调整,以提高全要素生产率并优化资源在第三产业中的配置,从而抑制了一二产业的全要素生产率。(3)产业资金未合理配置,阻碍了技术进步,从而抑制了全要素生产率。罗德明等[7]在对制造业企业的全要素生产率进行的研究中指出,我国偏向国有企业的政策扭曲导致资源错置,进而造成了制造业TFP高昂的损失。(4)我国第二产业存在技术壁垒,各地区的经济发展水平存在差异,还存在投入与产出不成正比的问题,导致全要素生产率下降。

图4为一个标准差的正向经济制度变迁冲击对第三产业全要素生产率的脉冲响应函数图。等时段脉冲响应函数图中,滞后1期的脉冲响应函数在2012年之前显示正向冲击,在2012年之后冲击转为负向,滞后3期和5期的脉冲响应函数都表现为负向影响,短期波动最剧烈。时点脉冲响应函数图显示,3个时点下虽然都是负向脉冲,但都在第1期就迅速收敛至0附近,这说明政策的实施对当期第三产业全要素生产率具有促进作用,但在第1期之后效果立刻减弱。

图4 经济制度变迁对第三产业全要素生产率冲击的脉冲响应函数图

自中共中央、国务院于1992年发布《关于加快发展第三产业的决定》之后,第三产业得到大力发展。作为服务型行业的第三产业,在劳动力就业方面起到了重要的作用。同时,为了环境的改善和经济效率的提升,国家也大力提倡发展推行清洁生产的第三产业。但实证结果显示,经济制度的调整对第三产业全要素生产率产生负向冲击。产生这一结果的原因可能有以下几点:(1)积极的财政政策导致我国要素市场扭曲,生产性服务型行业在获取生产要素上过度依赖政府,政府对第三产业的干预程度较高,限制了服务业以市场为主体的资源配置,从而抑制服务业TFP[21]。(2)要素市场的扭曲通过阻碍制造业的演化进程,进而间接抑制了我国生产性服务业的TFP[22]。第二产业中的制造业和第三产业中的服务业之间的资源错配会造成非农业部门TFP约40%的损失。(3)随着对外开放程度的提高,国外需求会阻断我国的产业关联,抑制服务业TFP的提升,且产业结构的服务化也会抑制服务业TFP的增长。服务业占比每提高1%,会造成服务业TFP下降0.12%。

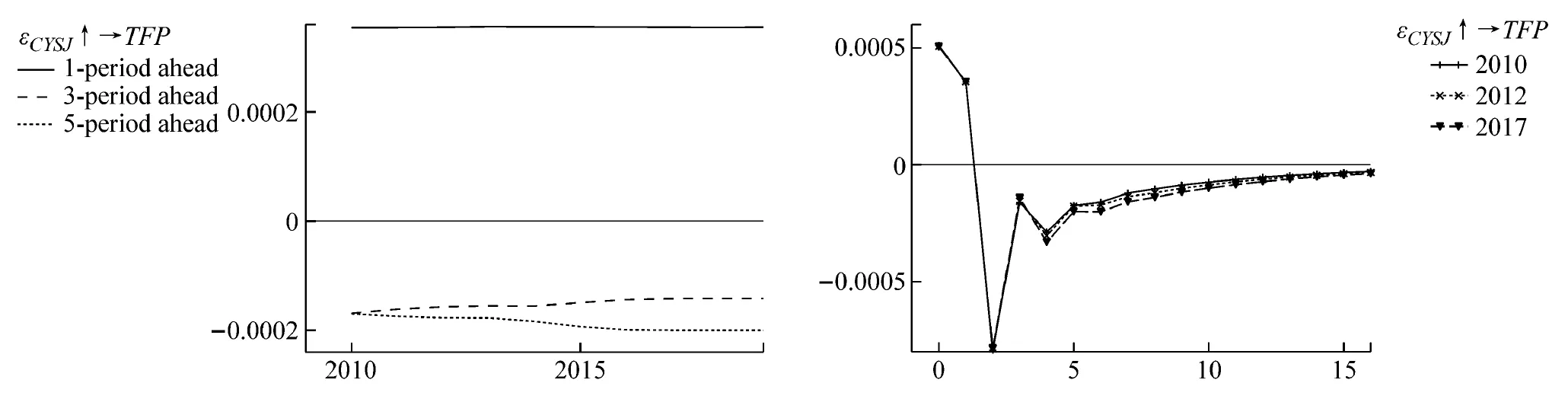

图5、图6和图7分别为产业结构升级对第一产业、第二产业和第三产业全要素生产率冲击的脉冲响应函数图。国际金融危机后,第二产业占比不断下降,第三产业占比持续攀升,产业结构已从“二三一”变为了“三二一”,产业结构的升级却并未促进一二三产业全要素生产率的提高。从等时段脉冲响应函数图来看,只有滞后1期的产业结构变化对第一产业和第三产业的全要素生产率产生正向促进作用,中期和长期都产生了负向影响,产业结构升级无论短期、中期和长期都对第二产业的全要素生产率产生抑制作用。从时点脉冲响应函数图来看,3个时点下在0期产业结构升级对第一产业和第二产业的全要素生产率有正向影响,但在第2期开始对第一产业转为负向影响,并在第3期抑制达到最大后收敛至0;第二产业在第1期就开始受到负向冲击并达到最大,相对第一产业缓慢收敛至0。这表明对于产业结构升级相关政策的提出,第二产业比第一产业更敏感。时点脉冲响应函数还显示,在0期产业结构升级对第三产业的全要素生产率是负向影响,当政策实施有利于第三产业时,转向正向冲击并在第1期达到最大,随后收敛至0附近。

图5 产业结构升级对第一产业全要素生产率冲击的脉冲响应函数图

图6 产业结构升级对第二产业全要素生产率冲击的脉冲响应函数图

图7 产业结构升级对第三产业全要素生产率冲击的脉冲响应函数图

产业结构升级对第一产业和第二产业全要素生产率产生抑制这一结论与余泳泽等[16]的研究结论一致,他们发现我国三次产业结构和工业结构升级都显著地促进了TFP的提升,但生产性服务业发展对TFP却有抑制作用。这一抑制作用的原因可能有以下几点:(1)产业结构升级在调整一二三产业的资源配置时,在加大第三产业的资源的同时必定减少了第一产业和第二产业的资源,进而抑制了第一产业和第二产业的TFP。(2)服务性产业没有实现对制造业的技术外溢,所以第三产业比重的提高对第二产业TFP产生抑制作用[23]。(3)第三产业的研发需要更高的投入,因此风险大,沉没成本也大,进而使得生产性服务业发展对TFP产生抑制作用[12]。

四、结论与建议

本文运用2009—2019年的数据,实证分析了经济制度变迁、产业结构升级与一二三产业全要素生产率的时变特征与动态影响。研究结果表明:(1)经济制度变迁对产业结构升级存在持续的正向冲击,且短期的冲击响应最为强烈,中期次之,长期最弱。(2)经济制度变迁对一二三产业的全要素生产率都是负向冲击,尤其是对第二产业全要素生产率的抑制最强。(3)产业结构升级对第一产业全要素生产率在短期有正向促进作用,中长期都有抑制作用;对第二产业全要素生产率具有稳定的抑制作用;对第三产业全要素生产率在短期正向促进最大,中长期都有极小的负向影响。

根据以上结论,本文提出以下建议:(1)政府应当消除制度隔阂,依靠宏观调控手段,稳步推进产业结构升级,强化产业竞争优势。与此同时,政府也要积极改善与市场的关系,不能采取“一刀切”的干预方式,应积极引导市场不断地进行自我调节。(2)自加入WTO以来,我国对外开放程度不断深化,但我国服务业一直处于价值链的下游,数量增加明显,质量提升却有限,所以应当主动进口发达国家的高质量产品,减少低端服务在产业中所占比例,并且利用优势产业参与高水平的国际分工,提高优势产业在全球化市场中的竞争力。(3)应有效甄别资源配置结构,并根据当地市场环境和政策的不同,发展创新型技术产业,不断正视并解决技术强度和偏向之间的矛盾,使两者形成良性互动。(4)加快发展第三产业,为我国经济增长和产业结构优化提供力量。

注释:

① 马尔可夫链在经过足够大的步数m之后,会收敛到一个平稳分布,从开始到步数m的这段时期被称为“burn-in period”,中文翻译为“预烧期”。