来水量减少下植被覆盖增长对千岛湖藻华发生的影响

祝小会,陈 诚

(1.国网浙江省电力有限公司培训中心浙西分中心,浙江 杭州 311600;2.浙江师范大学 地理与环境科学学院,浙江 金华 321004)

0 引言

千岛湖(也称新安江水库)是中国长三角地区最大的人工湖与水源地,是一个复杂的河库交汇系统。千岛湖上游集水流域(以下简称千岛湖流域)包括:浙江省淳安县全境、建德市部分;安徽省黄山市大部及绩溪县等,是长三角地区重要的生态屏障(图1)。随着城市化的推进,钱塘江流域用水需求将增加,千岛湖对下游地区生活、生产供水具有不可替代的作用。新安江(从安徽入境千岛湖)是入千岛湖的最大河流,其平均出境水量占千岛湖年均入库水量近7成,所以新安江上游水质优劣与来水量的多寡在很大程度上决定着千岛湖水质的好坏与水资源总量的调配[1-3]。作为大型人工、山谷型深水水库,与天然湖泊相比千岛湖成库时间并不长,所以水体中浮游植物生物量相对较少,水质清澈[4]。但随着入库营养盐的积累,浮游植物势必响应水体的逐年营养化。在20世纪90年代末(1998年、1999年),千岛湖中心湖区爆发有记载以来最大规模蓝藻藻华引发当地供水危机,引起公众与中央的高度重视,促成了在生态有价补偿基础上浙江、安徽两省为维持千岛湖水质不再恶化的共同努力。2000~2018年类似的大规模藻华事件没有再次出现[1]。其 “保水”成功经验主要归结于:安徽省新安江上游地区经过数十年的生态恢复建设,森林覆盖率逐年上升,水源涵养能力进一步提高,为下游千岛湖提供了优质水资源与水生态容量,并总结为:以“万亩林海涵养一江清水”[1],但直接的科学数据支撑还非常少见。

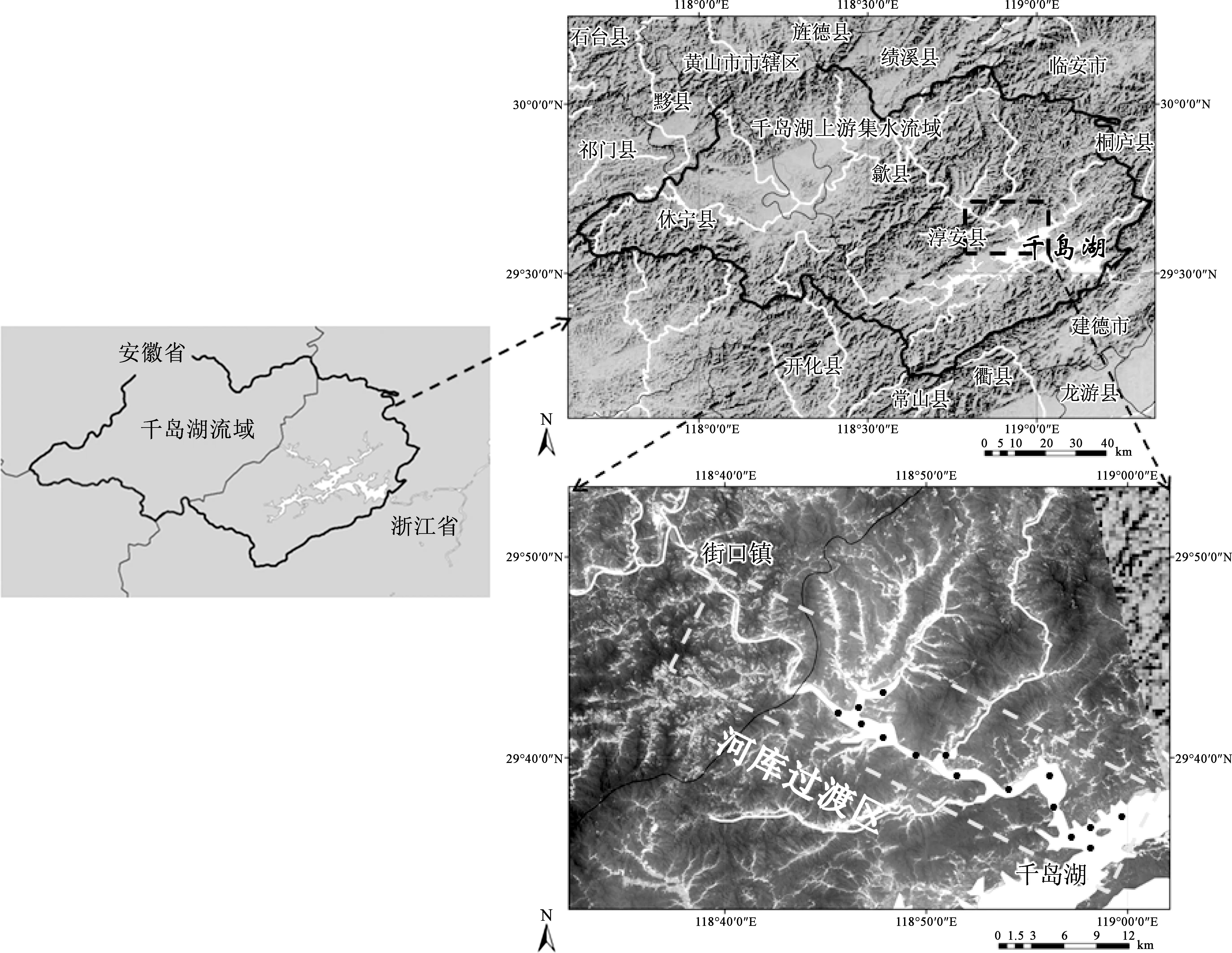

图1 千岛湖上游集水流域及其西北河库过渡区(黑点:走航观测点)Fig.1 The watershed of Lake Qiandaohu and its northwest river-lake transitional zone(black dots:sampling sites)

汤旭光等[5]依托长时间序列遥感数据对千岛湖流域2001~2013年植被覆盖状况进行监测发现:千岛湖流域植被覆盖状况整体较好,从年际变化上看有增长趋势,整个流域的植被显著改善区主要分布在千岛湖流域上游安徽部分。但其研究并没有分析植被覆盖与水质变化之间的联系。对滇池的研究表明:在营养盐含量较高的湖滨带,由于水生植物覆盖度高,湖水保持了叶绿素a含量低的状态[6]。李文朝[7]在太湖的工作也显示:虽然东太湖的外源营养负荷是全太湖平均外源营养负荷量的4~5倍,但却保持了全湖最好的清水状态,其根本原因在于良好的水生植被(覆盖)所提供的净化机制。所以一些学者给出了重建千岛湖湖滨植被带的建议:湖滨自然生长的植被缓冲带,能有效控制养分和水土流失,净化入湖地表径流的水质。近年来由于千岛湖周边的开发建设,使千岛湖环湖植被受到了不同程度的破坏,因此恢复、重建湖滨带植被是整个湖泊生态修复工程的一个重要环节[8]。但就已查阅到的相关文献来看,在区域和季节尺度上联系湖畔植被覆盖变化对邻近水体藻华生物量(叶绿素a浓度)的研究仍非常少见,因为长期与大范围的现场调查难度较大。从另一方面看:安徽入境千岛湖来水量是影响千岛湖中心湖区藻类生长的主要因素,新安江上游的地表径流是千岛湖营养盐的主要来源,对千岛湖全湖营养盐分布影响非常大[9]。前人研究表明:千岛湖上游流域年际和年内的降水量、径流量分配不均;千岛湖中心湖区氮、磷等营养物质显著增高通常是伴随与出现在上游降雨量大、来水径流量多的丰水期。由于千岛湖是山谷型深水水库,有机物质沉淀充分,加上季节性温跃层出现,水体中营养物质再悬浮与被利用过程较慢,所以上游来水,特别是安徽入境千岛湖来水所携带的营养物质是千岛湖中心湖区表层水体中藻类生长最主要的营养来源[2,10-12]。为此本文基于2013~2018年遥感观测,采用归一化植被指数(NDVI)反演的千岛湖河库过渡区湖畔植被覆盖度与水体中浮游植物叶绿素a浓度(Chl-a)数据,探索湖畔植被覆盖变化对水体叶绿素a浓度的影响。并进一步探讨近20年来整个千岛湖流域植被覆盖增长与安徽入境千岛湖来水量变化对缓解千岛湖中心湖区藻华爆发的影响。

1 研究区概况、数据与方法

1.1 研究区概况

千岛湖上游集水流域(117.5°E~119.5°E,29°N-30.5°N)与安徽入境浙江(千岛湖)来水的河库过渡区:街口断面以下至小金山大桥,主要涵盖千岛湖西北库区(图1)。依据现场调查与遥感观测数据表明,该河库过渡区“水体部分与沿河岸线两侧90 m缓冲区”覆盖了沿岸水生植被的主要生长区域,提取该区域范围内遥感观测的NDVI值可以较好的反演湖畔植被的生物量与生长状况。本文聚焦于千岛湖河库过渡区湖畔植被覆盖变化对水体中叶绿素a浓度(表征藻类生物量的主要指标)的影响。依据图1中“千岛湖上游集水流域”所示,提取该红色界线所包含区域内实测或遥感的有效观测值来表征:千岛湖上游集水流域年降雨量与年均NDVI,以此研究其年际变化。在计算千岛湖流域年降水量时,选取的代表性站点为:浙江省淳安县,安徽省黄山市市辖区,休宁县,歙县与宣城市绩溪县,涵盖了整个新安江上游流域(图1),采用算术平均法计算整个流域的平均降雨量[11]。千岛湖入湖水量主要有两块,一是安徽入境水量,二是浙江境内环湖各支流入湖水量。其中安徽入境水量涵盖了整个新安江上游流域,按照多年平均值计算,其占每年入湖水量的68%以上[10-12]。安徽入境水量代表整个新安江上游流域通过街口断面进入千岛湖中心湖区的水量,在《安徽省水资源公报》与《浙江省水资源公报》中有明确统计,本文直接采用。在进行安徽入境水量与千岛湖流域降雨量相关分析时,均针对整个新安江上游流域,在统计区域上保持一致。

1.2 研究数据与方法

依据前人相关研究,Landsat 系列30 m空间分辨率数据是可以免费获取的研究千岛湖及其众多狭湾、狭长河库过渡区最为理想的数据[13,14]。本文以30 m 空间分辨率Landsat 8的OLI相关产品为数据源(http://earthexplorer.usgs.gov/)[15],反演归一化植被指数(NDVI)与浮游植物叶绿素a浓度(Chl-a)。

1.2.1 归一化植被指数(NDVI)

NDVI可以反演湖畔植被(含水生植被与非水生植被)的生长情况、生物量多寡与覆盖度等,为大尺度、快速、动态遥感监测湖畔植被的时空变化提供可以量化的数据支撑。其观测优势在于:对低密度植被覆盖区域较为敏感,比较适合湖畔水面水生植物与湿地水生植被覆盖度的遥感反演。可以有效区分:缺乏水生植被覆盖的开阔水域(NDVI值0 或负值)与有大面积水生植物覆盖的区域(NDVI值>0)。野外观测表明:随着水生植被生物量的增加,植被盖度提高,传感器记录的反射能量值来自植被的部分愈多[16]。本文采用公式(1),针对河库过渡区数据质量相对较好的11期影像,提取反映该区域湖畔植被覆盖度的NDVI区域面积平均值(月均值),与同期叶绿素a浓度数据进行相关性分析。

NDVI=(B5-B4)/(B5+B4)

(1)

式中:B5为Landsat 8的OLI 的近红外波段;B4为红光波段。

1.2.2 浮游植物叶绿素a浓度(Chl-a)

叶绿素a是浮游植物藻类的重要组成成分,其浓度的多寡是反映水体中藻类生物量多少的一个重要参数。利用遥感方法监测水体叶绿素a浓度具有范围广,成本低和便于进行长期动态监测的优势[13,14]。本文首先验证前人提出的基于LandSat 8的OLI数据反演千岛湖库区叶绿素a浓度的经验公式(2)[13,14]。为保证数据间具有可比性,采用与上述NDVI数据相一致的2013年9月~2018年9月(均为夏、秋两季)11期无云遥感影像,运用公式(2)提取河库过渡区内浮游植物叶绿素a浓度区域面积平均值(月均值)。依据笔者2018年夏、秋两季(6~11月)在千岛湖西北库区现场试验(图1:走航观测与取样点,n=28),通过比对实测与遥感数据(RMSE=0.001 mg/L,R2=0.71,n=77)进一步验证公式(2)。结果表明:该公式是可接受的经验公式,可以满足相关研究需求。

(2)

式中:B2为Landsat 8/OLI 的蓝光波段,B3为绿光波段,B4为红光波段[13,14]。

本文研究的河库过渡区内由于水生植被生长周期(达到易于遥感观测的足够生物密度与覆盖度)与天气状况限制(云量遮蔽影响),每年可用的有效遥感影像较少,主要集中在每年7~11月的夏、秋两季,此时水生植被覆盖度为全年最大,但对应NDVI值也不超过0.30。在冬、春两季反演的NDVI值趋于0或负值,表明这两个季节该区域水生植被覆盖度很低。也必须考虑到论文采用光学遥感的局限性,其遥感反演的水体表层NDVI值只能反映:挺水植被与漂浮植物的覆盖度,无法反映沉水植物的真实生长状况。论文假定:在研究区域内0或负NDVI值代表无可以观测或水生植被覆盖较少的水体,随着水面水生植被覆盖度增加,遥感观测的NDVI值也相应增加。

1.2.3 其它数据

其它数据包括:黄山市森林覆盖率(1996~2017年),千岛湖流域每月与年降雨量(1990~2017年),安徽入境千岛湖年水量(1990~2017年)等数据。数据来源:中国气象数据共享网,水利部太湖流域管理局《太湖流域及东南诸河水资源公报》(2003~2017年),浙江省水利厅《浙江省水资源公报》(2009~2017年),安徽省水利厅《安徽省水资源公报》(2001~2017年),黄山市统计局《黄山市统计年鉴》(1996~2018年)与相关文献等。

1.3 数据统计方法

平均值、标准偏差、欧式距离(Euclidean distanced-based similarity),相关性分析等均基于IBM公司Statistical Program for Social Sciences(SPSS)for Windows软件,如果P值<0.05 表示有统计显著性。

2 结果与分析

2.1 河库过渡区植被覆盖度与浮游植物叶绿素a浓度的相关性及其联系机理

千岛湖西北河库过渡区是千岛湖来水的关键生态屏障区[4,17]。多年野外调查表明:该河库过渡区是外源性营养物质通向中心湖区的重要通道。在水生维管束植物长势茂盛的江段,浮游植物叶绿素a浓度很低,水质较好[4]。无论河库过渡区或浅水库湾,水生维管束植物主要分布于水深4 m以浅的淤泥地带,生长旺季时水体表层密布大量凤眼莲与浮萍,水下密布金鱼藻与轮叶黑藻[17]。尽管千岛湖中心湖区岸坡陡峭,水生维管束植物分布数量与面积非常有限,但在河库过渡区与浅水库湾水生维管束植物分布广泛,在维持生物多样性与拦截径流营养物方面发挥重要作用。就整个湖区而言,水生维管束植物主要分布在河库交点下游与浅水库湾的淤泥底质区域。随着库龄增加,淤泥面积扩大,水生维管束植物分布范围也相应扩大,其对营养物质的“过滤”作用也相应增长。因为水生维管束植物因能吸收氮、磷等生源要素而与浮游植物产生竞争,直接或间接减少水体中营养盐浓度,能在一定程度上控制藻类数量,降低富营养化程度[18]。

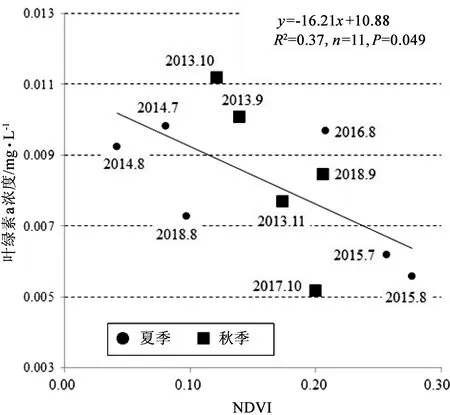

本文研究为上述前人多年的现场调查认识给出了遥感观测证据:千岛湖西北河库过渡区的NDVI值(反映湖畔植被覆盖和健康程度)越高,水体中叶绿素a浓度就越低。该规律在秋季比夏季表现得更为显著。在区域尺度上,区域面积平均的植被覆盖度(通过NDVI值来反演表征)与浮游植物叶绿素a浓度存在较强负相关性(R2=0.37,n=11,P=0.049),即:在夏、秋水生植被生长旺季,更多的湖畔植被覆盖有助于降低水体中浮游植物叶绿素a 浓度,进而有助于抑制藻华发生并保持水质稳定(图2)。尽管在整个千岛湖流域尺度上,农田非点源污染控制和植被覆盖增长都有助于减缓水体富营养化,但仅针对河库过渡区沿岸水体(并非整个千岛湖湖区水体),在季节尺度上同期获取的NDVI与叶绿素数据应能够更加直接的反映沿岸植被覆盖变化对水体中藻类生长的影响。目前研究局限在于:缺乏春季3~6月遥感数据,该时段为研究区一年中雨季,云层遮挡较多,有效遥感数据很少;冬季(12~2月)水面植被覆盖率较低,遥感反演NDVI数值趋于零或负值。所以选取夏季与秋季云量较少时段的观测数据,其间水面植被和水体中浮游植物均处在一年中生物量较大时段易于水色遥感观测,可以较为真实的反映其生长情况并建立联系。值得注意的是这里更关注:NDVI与叶绿素a浓度的“相对变化”与“相关性”,而不是浮游植物叶绿素a浓度的绝对变化趋势。由于遥感观测与叶绿素遥感反演算法及其验证的局限性,本文仅能够分析2013~2018年11期(云量覆盖较少)遥感影像的NDVI与叶绿素浓度(n=11),所以可以有效匹配的数据量相对较少,无法反映水体中叶绿素a浓度的年际变化。

图2 夏、秋季湖畔植被覆盖度(NDVI)与浮游植物叶绿素a浓度的相关性Fig.2 The correlation between lakefront vegetation coverageand phytoplankton Chl-a on northwest river-lake transitionalzone of Lake Qiandaohu in the summer and fall

2.2 近16年来遥感观测千岛湖流域植被覆盖度(NDVI)的四季变化

多年来黄山地区从流域整体性出发,统筹推进森林生态建设,努力以“万亩林海涵养一江清水”,流域水体自净能力显著增强[1]。近20年来黄山地区森林覆盖率与遥感观测的千岛湖流域植被覆盖度(年均NDVI值)变化的交互验证表明:它们的年际变化趋势高度正相关(R2=0.87,n=13,P<0.000 01,图3),遥感NDVI值可以真实的在流域尺度上反演表征植被覆盖度变化[5]。尽管黄山地区森林覆盖率涵盖的范围与本文研究的“千岛湖上游集水流域”在空间覆盖上并不完全一致。但依据《黄山市统计年鉴》,黄山地区森林覆盖率调查范围涵盖了约三分之二的“千岛湖上游集水流域”(本文遥感提取NDVI值的空间范围),所以有理由认为将黄山地区森林覆盖率与千岛湖流域NDVI值作年际变化趋势的比较是可以接受的,并以此来验证遥感数据的真实性。

图3 黄山地区森林覆盖率与千岛湖流域NDVI值的年际变化比较Fig.3 Comparison of interannual variability between forest coverage of Huangshan regionand averaged NDVI of the watershed of Lake Qiandaohu

为了研究千岛湖流域植被覆盖度(NDVI)随季节变化的特点,取2003~2018年每年各季节(冬季:12~2月,春季:3~5月,夏季:6~8月,秋季:9~11月)平均NDVI值代表当年各季节植被状态。结果表明:千岛湖流域植被状况整体较好,具有较高的NDVI值,特别是春、夏两季地表植被覆盖增加(图4)可以有效的减少雨季(暴雨后)对山体土壤的侵蚀,从而有效减少进入湖区的营养物质,降低藻华发生几率[19]。16年间千岛湖流域年均NDVI从0.65增长到0.70,整体呈现出增长趋势(图4),该结果反映2003年以来千岛湖流域植被保护较好并逐年增长,这是千岛湖水质在整体上稳定向好发展的重要保障[1]。

图4 2003~2018年千岛湖流域各季节(平均)NDVI值的年际变化Fig.4 Interannual variability of every seasonal NDVI of the watershed of Lake Qiandaohu from 2003 to 2018

在流域尺度上量化研究“植被覆盖与水质变化的关系”是非常复杂的:整个千岛湖流域林地植被与湖滨水生植被均可以减缓水土流失与吸附营养物质等,其在不同层面上制约水体中藻类增殖,以此维护水质稳定。基于现场调查与遥感反演叶绿素a浓度等数据,本文聚焦于千岛湖河库过渡区湖畔植被覆盖变化对水体中叶绿素a浓度的直接影响,以此揭示湖畔植被覆盖变化与藻华发生的关系。由于缺乏长期的现场调查数据与直接证据,本文无法在全流域尺度上分析千岛湖流域植被覆盖与水质变化之间的协变关系。但笔者的研究结果为以“万亩林海涵养一江清水”的长期实践经验提供了可以量化的科学数据支撑,也为前人研究[19]提出的:“春、夏两季地表植被覆盖增加可以降低藻华发生几率”的判断提供了部分遥感观测证据。

2.3 安徽入境千岛湖水量减少与缓解藻华发生的联系

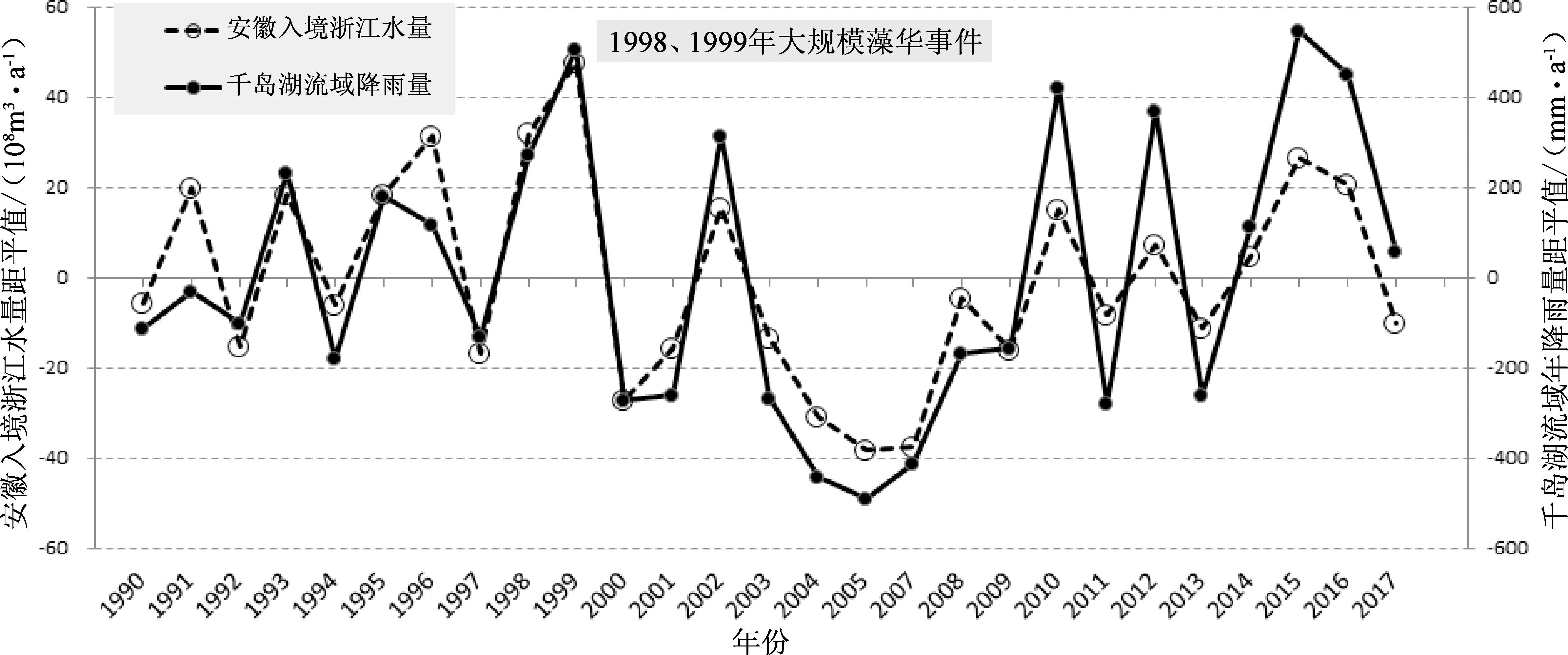

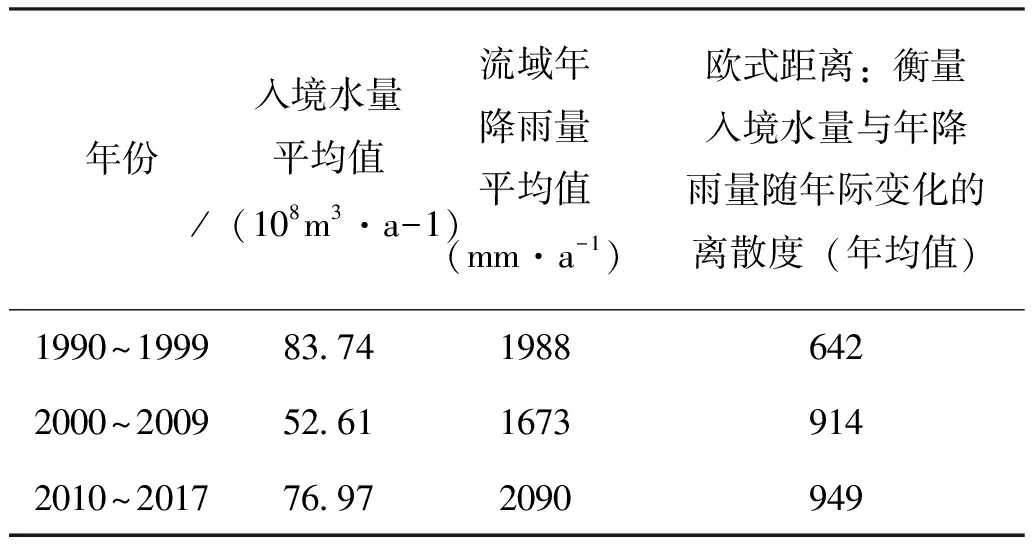

藻类异常增殖是千岛湖表观水质下降的主要诱因[10-12],所以千岛湖水质的变化与影响其藻类生长的诸因素相关。前人研究表明:安徽入境千岛湖径流带来的外源营养盐输入是决定整个千岛湖库区浮游植物生长的最主要因素[10-12,20]。由图5可知:1990-2017年千岛湖流域年降雨量与当年安徽输入千岛湖水量高度正相关(R2=0.77,n=27,P<0.000 01)。因为千岛湖作为典型的山谷型水库,主要产水区域为新安江上游黄山地区,如果上游没有截留,该流域的降雨能够集中汇入千岛湖。值得关注的是:1998与1999年是近30年来安徽入境千岛湖水量最高的两个年份,并引发千岛湖中心湖区出现大规模藻华(图5),而2000年之后在整个安徽入境千岛湖水量呈现减少趋势的背景下,没有类似的大规模藻华发生。进一步通过比较入境水量与年降雨量(均为距平值)随年际变化的离散程度(评价指标:两变量之间欧式距离,该值越大表明两变量的离散度越高)发现:每10年间离散程度都在加大:1990~1999年年均欧式距离为642;2000~2009年年均欧式距离914;而到了2010~2017年,其年均欧式距离增加到949(表1)。尽管2010年以后伴随着千岛湖流域年降雨量大幅增加,来水量也有所增长,但两个变量年际变化的协变趋势(相似度)越来越低。在2017年甚至出现降雨量是正距平而来水量却为负距平的现象,自1990年以来这还是第一次出现。所以伴随着来水量的减少(外源营养物质输入的减少),加上千岛湖流域植被覆盖的增加,这些都在一定程度上降低了2000年后千岛湖中心湖区爆发大规模藻华的可能性。本文在流域尺度上提供了进一步探索安徽入境千岛湖水量与当年千岛湖库区藻华爆发之间可能联系的线索。

图5 安徽入境浙江水量与千岛湖流域降雨量距平值的相关性Fig.5 The relationship between annual anomaly of water inflow from Anhui province andannual anomaly of rainfall in watershed of Lake Qiandaohu during 1990 to 2017

表1 1990~1999,2000~2009与2010~2017三个时期的入境水量,降雨量及两变量之间欧式距离的比较Tab.1 The comparison of the water inflow from Anhui province,rainfall in watershed of Lake Qiandaohu and their Euclideandistanced-based similarity on three different period(1990~1999,2000~2009 and 2010~2017)

3 结论与讨论

近30年来在千岛湖流域年降雨量呈增长情况下(增加3.5 mm/a),安徽入境千岛湖水量却呈缓慢减少趋势,下降率减少0.29×108m3·a-1(图5)。千岛湖流域主要产流区在黄山附近,安徽上游来水占每年入库总量的 68% 以上[1-2],对库区水质的影响巨大。所以尽管安徽入境千岛湖水资源总量的减少在一定程度上减少了入库营养物质总量,缓解了库区富营养化进程,但从更长远的角度来看,上游来水总量的减少势必对湖区及下游地区水资源的配置产生了重大的影响与压力。近20年来随着安徽境内新安江流域经济社会发展,农业与人均生活用水量增加并伴随着总人口数的增长。并且上游开建更多水坝,其截流造成安徽入境浙江水量呈下降趋势,值得引起千岛湖库区水资源配置与决策的高度关注。并且依据黄山市水利发展“十三五”规划:新安江上游在“十三五”期间拟再开工建设15座小型水库与维持在建的3座大型水库,总库容预计将超过3×108m3(约占多年平均的安徽入境千岛湖年均总水量的4.6%),这些工程的新建势必进一步减少安徽输入千岛湖的水量,必须及时采取相关预案以保障下游地区生活与生态用水安全。本文从多年遥感观测的角度,提供黄山市以 “万亩林海涵养一江清水”成功经验背后的科学数据支撑。

(1)针对千岛湖西北河库过渡区,研究表明:在区域尺度上该区域湖畔植被覆盖度(通过NDVI值反演表征)与水体中浮游植物叶绿素a浓度存在负相关性(R2=0.37,n=11,P=0.049,同期比较),即:夏、秋湖畔植被生长旺季,更多的湖畔植被覆盖有助于降低水体中浮游植物叶绿素a浓度,进而有助于减少藻华发生。在整个千岛湖流域尺度上,2003~2018年间千岛湖流域年均 NDVI 从0.65增长到0.70,呈现整体增长趋势,并与同期黄山市森林覆盖率的年际变化趋势相吻合,这是千岛湖水质 “稳定向好”发展的重要保障。研究建议:以“万亩林海涵养一江清水”不仅仅是要植树育林,增加沿江环湖区域植被覆盖,防范水土流失;更要恢复与提高河库过渡区与湖滨浅水区域的水生植被覆盖,它们的繁盛是保护“一湖清水”的最后生态屏障。

⑵ 从近30年安徽入境千岛湖水量与千岛湖流域降雨量距平值的相关分析知:降雨量与入境水量高度正相关(R2=0.77,n=27,P<0.000 01),但随着千岛湖流域安徽部分用水量的增长,在千岛湖流域年降雨量呈现增长的情况下,安徽输入千岛湖水量却在减少。来水量的减少可能在一定程度上减缓藻华发生。