基于GIS的四川省土地资源承载力时空差异研究

钟旭珍,杨钧森

(内江师范学院 地理与资源科学学院,四川 内江 641100)

0 引言

土地承载力是指一定地区的土地所能持续供养的人口数量,即土地资源人口承载量,其实质是研究人口消费与食物生产、人类需求与资源供给间的平衡关系问题[1].土地资源是人类赖以生存和发展的物质基础,四川省素有“天府之国”的美誉,同时又是人口大省,但是随着四川的城市化、工业化与人口的增长,引发了土地资源承载力降低和粮食安全等问题[2].因此,研究土地资源承载力、保护耕地成为了国家关注的重点.2018年4月,中共四川省委、四川省人民政府制定出台了《关于加强耕地保护和改进占补平衡的实施意见》,文件指出四川省的人均耕地面积低于全国平均水平,耕地总体质量不高,后备资源较少,分布不均衡,土地的生态环境较差等问题比较突出,建设占用耕地的压力大,耕地保护和占补平衡任务十分艰巨等,基于此类问题,土地资源承载力的评价显得十分必要.

目前,土地资源承载力的研究已经取得了丰硕成果,其研究方法也多种多样[3].如基于“人口-土地-经济”结构计算土地资源承载力[4-5],基于人粮关系计算土地资源承载力[6-7],基于趋势外推法模型和生态足迹法模型计算土地资源承载力等[8-10].典型的研究成果有:任家强等[11]基于遥感影像运用层次分析法及多因素加权求和法,对盘锦市土地资源承载力进行评价研究;汪金来等[12]基于人粮关系测算淮海经济区土地资源承载力;全江涛等[13]综合运用粮食生产波动指数模型、土地资源承载指数模型、土地资源限制度模型和灰色预测模型GM(1,1)对河南省土地资源承载力进行动态分析和预测;苏子龙等[14]基于改进三维生态足迹模型对安徽省的土地生态承载力进行评价;姜秋香等[15]基于粒子群优化投影寻踪模型评价土地资源承载力,解决土地资源承载力评价中指标权重赋值客观性差的问题;刘冬等[16]使用层次分析法对工业园区规划环评的土地资源承载力进行研究.由于研究方法的多样性,测评结果存在一定的空间差异性.

为了使研究能在不同时空尺度上具有一定的可比性,研究选用了《国家人口发展功能区工作技术导则》中基于全国统一标准的具有统一规范化并且被广泛运用的土地资源承载力(LCC)和土地资源承载指数(LCCI)测评模型,基于GIS空间分析功能,以“十五”“十一五”“十二五”和“十三五”规划年四个时间段为评价时段,对四川省全省、分市两个尺度对土地资源承载力进行了测评,研究结果反应了在不考虑粮食贸易的前提下,各市域土地粮食产量所能供养的人口数量,以期为各地区调整土地利用结构和区域间粮食调配提供参考依据.

1 研究区概况

四川省位于中国的西部,是连接西南、西北与中部地区的重要结合部及交通走廊,面积约为48.6×104km2,居中国第5位.现行行政区划包括18个地级市和3个自治州,合计21个地级行政区.其地貌东西差异较大并且地形复杂,处于青藏高原和长江中下游平原的过渡带,高低悬殊.西部主要是高原、山地,海拔大多在3000 m以上,东部主要是盆地、丘陵,海拔多在500~2000 m之间.耕地集中分布于东部盆地和低山丘陵区,占全省耕地的85%以上,西部山地耕地资源短缺.对四川省土地资源承载力进行研究,有利于相关部门合理调整和规划土地资源利用方向.

2 研究方法和数据来源

2.1 数据来源

研究数据来源于《四川省统计年鉴》,主要包括2001—2018年各市(州)的粮食总产量与人口数量.

2.2 研究方法

土地资源承载力(LCC)主要反映某一地区土地、粮食与人口之间的关系,使用在一定粮食消费水平下,区域土地生产力能够持续供养的人口规模(104人)或承载密度(人/km2)来进行度量[2].其测评模型为:

LCC=G/GPC,

式中:LCC为土地资源承载力(人),G为区域粮食总产量(kg),GPC为人均粮食消费标准,以 400 kg/人计[2].

土地资源承载指数(LCCI)是指区域人口规模(或人口密度)与土地资源承载力(或承载密度)之比,反映区域土地、粮食与人口之间的关系.土地资源承载指数及相关指标的测评模型为[2]:

LCCI = Pa /LCC,

Rq = (Pa-LCC) /LCC×100%,

Rg =(LCC-Pa ) /LCC×100%,

式中:LCCI 为土地资源承载指数,LCC为土地资源承载力,Pa为区域现实人口数量,Rq为土地资源超载率,Rg为粮食盈余率.人口承载指数与粮食盈余率成反比,人口承载指数越低,粮食盈余率就越高,表明区域人粮关系越平衡.反之,人口承载指数越高,区域人口超载就越严重.依据此公式,可计算出研究区各地区基于人均粮食消费标准(400 kg/人)的土地资源承载指数,并根据 LCCI 的大小将各地区划分为人口超载区、人粮平衡区和粮食盈余区等3种不同类型[2],具体划分标准如表1所示.

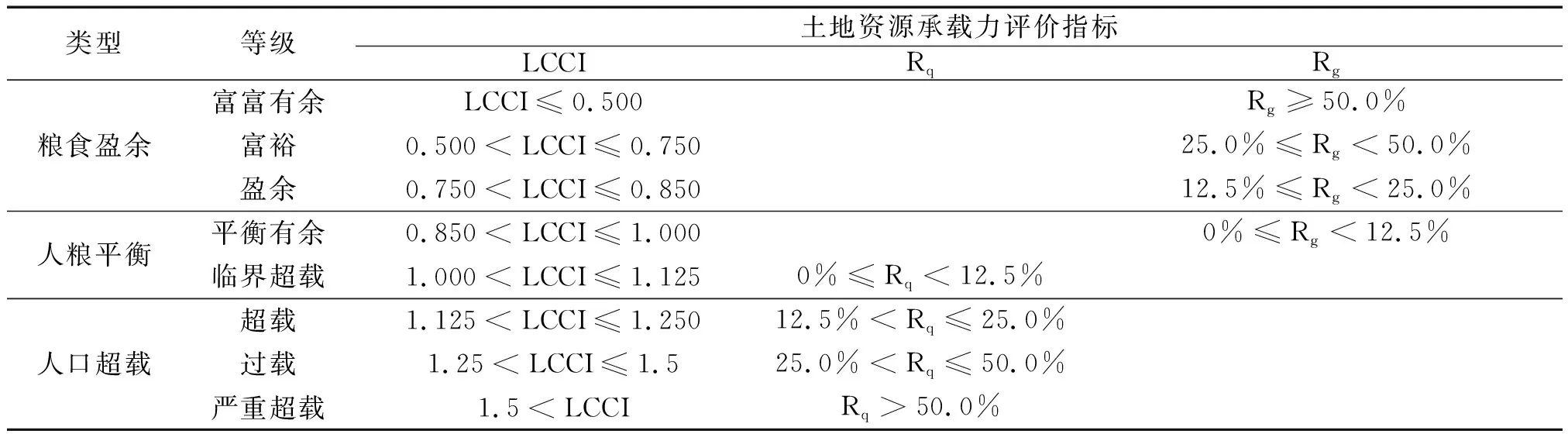

表1 基于土地资源承载指数(LCCI)的土地资源承载力(LCC)评价等级划分

3 四川省土地资源承载力测评结果与分析

3.1 四川省近18年来土地资源承载力空间差异性

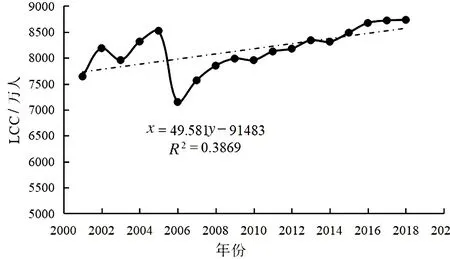

基于GIS空间分析技术,利用土地资源承载力和土地资源承载力指数测评模型,计算出了2001—2018年18年间四川省市域尺度的土地资源承载力和土地资源承载力指数.18年间全省土地资源承载力变化情况如图1所示.

图1 2001—2018年四川省土地资源承载力变化

2001—2018年四川省的平均LCCI值为1.010,土地资源超载率为1%,总体上处于人口临界超载状态.但从图1可以看出,土地资源承载力总体波动不大.2006年土地资源承载力下降明显,主要原因是粮食产量降低,之后整体呈逐渐提高趋势,2018年四川省土地资源可承载人口数量达到8734万人,LCCI值为0.955,属于平衡有余状态,表明全省的粮食可以供给目前的人口数量.根据计算结果,土地资源承载力最大的市(州)为南充市,LCC值约为7 266 552,最小的为阿坝藏族羌族自治州,LCC值约为376 692,最大值与最小值两端LCC差值为6 889 860.

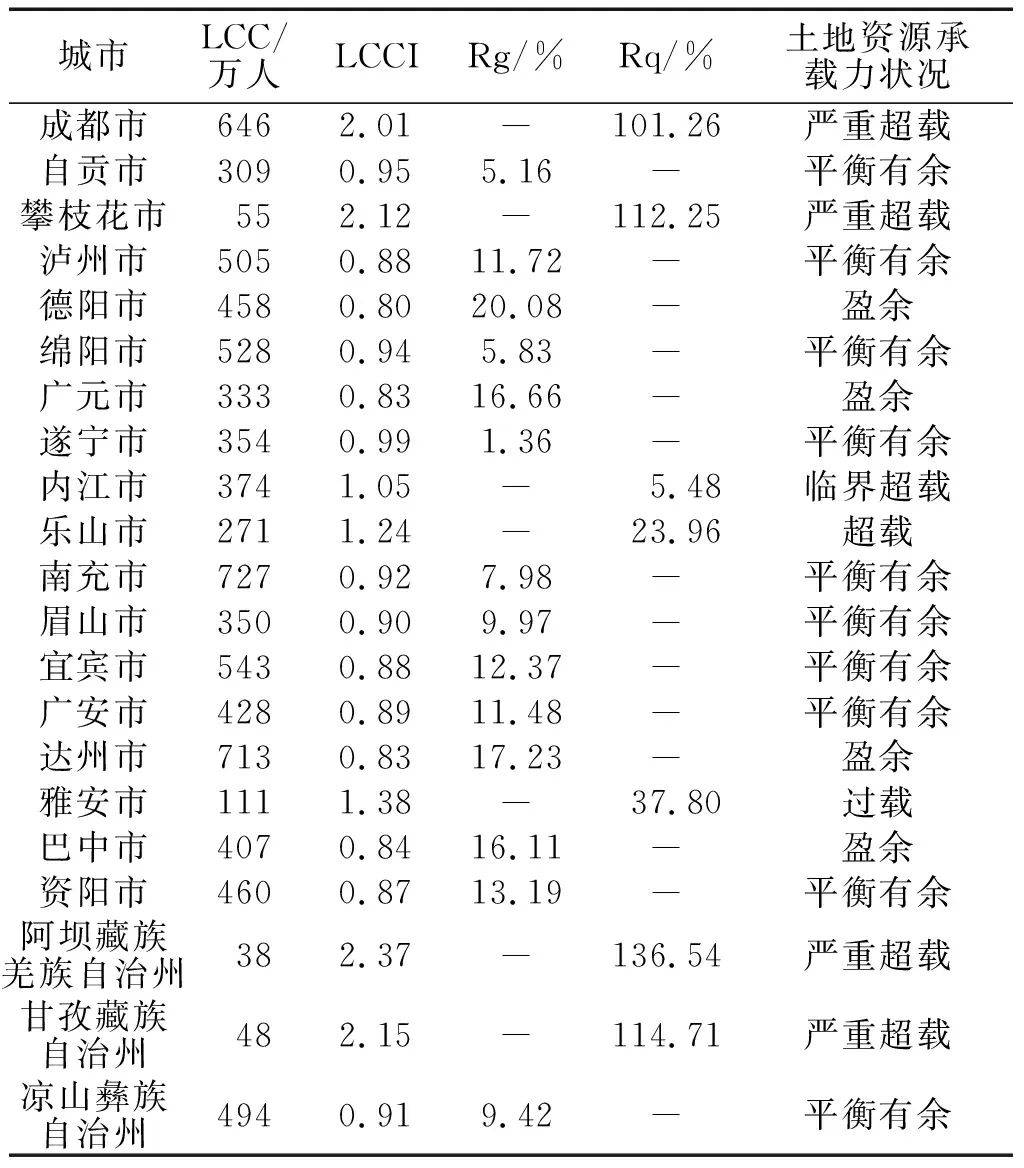

四川省土地资源承载力较高的市(州)主要分布于四川东部,2001-2018年各州(市)土地资源承载平均情况如见表2所示.

21个市(州)中有4个市(州)土地资源承载力处于严重超载状态,分别为阿坝藏族羌族自治州、甘孜藏族自治州、攀枝花市和成都市,占市(州)总数的19%;土地资源承载力处于过载和超载的市(州)各有1个,分别为雅安市和乐山市;内江市处于人口临界超载状态,占市(州)总数的5%.以上地区属于土地资源承载力指数较高,人口承载压力较大的地区.有10个市(州)处于粮食平衡有余状态,如自贡、泸州、绵阳等市(州),占市(州)总数的43%.有4个市(州)处于粮食盈余状态,分别是德阳市、广元市、达州市、巴中市,占市(州)总数的19%.这些地区土地资源承载力指数较低,粮食有盈余.

表2 2001—2018年四川省各州(市)土地资源承载情况

3.2 四川省近18年来土地资源承载力时间差异性

3.2.1 各阶段土地资源承载力状况

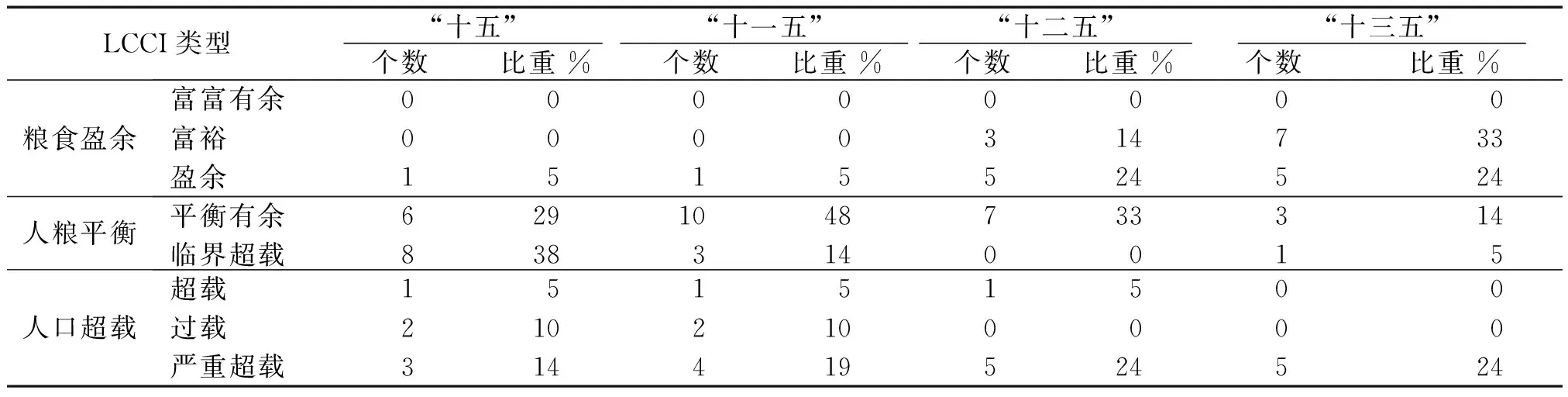

四川省2001—2018年间各市(州)不同规划年土地资源承载状况,如表3所示.

表3 四川省2001-2018年市域尺度四个“规划年”LCCI变化

“十五”规划年即2001—2005年间,四川省21个市(州)中处于粮食盈余类型的市(州)有1个,占全省市(州)总数的5%.处于人粮平衡类型的市(州)有14个,占全省市(州)总数的67%.处于人口超载类型的市(州)有6个,占全省市(州)总数的29%.人口超载类型的市(州)所占比重较小.“十五”规划年有3个市(州)处于人口严重超载状态,有2个市(州的市(州)处于人口过载状态,有1个市(州)处于人口超载状态,有8个市(州)处于人口临界超载状态,有6个市(州)处于粮食平衡有余状态,只有1个市(州)处于粮食盈余状态.

“十一五”规划年即2006—2010年间,四川省21个市(州)中粮食盈余类型的市(州)有1个,占全省市(州)总数的5%.人粮平衡类型的市(州)有13个,占全省市(州)总数的62%.人口超载的市(州)有7个,占全省市(州)总数的34%.全省有4个市(州)处于人口严重超载状态,有2个市(州)处于人口过载状态,有1个市(州)处于人口超载状态,有3个市(州)处于人口临界超载状态,有10个市(州)处于粮食平衡有余状态,有1个市(州)处于粮食盈余状态.相比上一个规划年,人口超载和人粮平衡的市(州)个数所占比重变化不大.成都市的人口增长较快,进入了人口严重超载的状态,所以人口严重超载的市(州)个数增加了1个,人口临界超载的市(州)个数减少了5个,粮食平衡有余的市(州)个数增加了4个.

“十二五”规划年即2011—2015年间,四川省21个市(州)中处于粮食盈余类型的市(州)有8个,占全省市(州)总数的38%.处于人口超载类型的市(州)有6个,占全省市(州)总数的29%,相比上一个规划年,粮食盈余的市(州)有所上升.有5个市(州)处于人口严重超载状态.雅安市在“十二五”规划年间粮食产量相较于上一个规划年继续下降,进而成为人口严重超载的状态,所以在“十二五”规划年处于人口过载状态的市(州)为0,有1个市(州)处于人口超载状态,处于人口临界超载状态的市(州)为0,有7个市(州)处于粮食平衡有余状态,有5个市(州)处于粮食盈余状态,有3个市(州)处于粮食富裕状态.人口严重超载的市(州)个数增加了1个,但人口过载的市(州)个数减少了2个,人口临界超载的市(州)个数减少了3个,粮食平衡有余的市(州)个数减少3个,粮食盈余的市(州)个数增加了4个,粮食富裕的市(州)个数增加了3个.

“十三五”规划年即2016—2020,受时间限制,本次测评时段为2016—2018年的数据,四川省21个市(州)中处于粮食盈余类型的市(州)有12个,占全省市(州)总数的57%,处于人口超载类型的市(州)有5个,占全省市(州)总数的24%.全省有5个市(州)处于人口严重超载状态.没有人口过载或超载状态的市(州),有1个市(州)处于人口临界超载状态,有3个市(州)处于粮食平衡有余状态,有5个市(州)处于粮食盈余状态,有7个市(州)处于粮食富裕状态.乐山市粮食产量相比上一个规划年有所上升,所以乐山市从上一个规划年的人口超载的市(州)变为人口临界超载的市(州),故人口超载的市(州)个数减少了1个,人口临界超载的市(州)个数增加了1个.粮食平衡有余的市(州) 个数减少4个,粮食盈余的市(州)个数没有变化.相比上一个规划年,粮食盈余的市(州)与人口超载的市(州)所占比重没有变化,但粮食富裕的市(州)个数增加了4个,在“十三五”规划年,粮食富裕的市(州)一共达到了7个,说明土地资源承载力逐渐提高.

3.2.2 各阶段土地资源承载力对比评价

四川省各市(州)的土地资源承载力在各“规划年”的变化如图2所示.土地资源承载指数变化差值如表4所示.LCCI 差值等于后一个规划年的LCCI值减去前一个规划年的LCCI值.

图2 四个规划年LCC变化情况

从图2可以看出,四个规划年全省各市(州)土地资源可承载人口数持续减少的有成都市和眉山市,土地资源可承载人口数持续增加的有广元市、巴中市和凉山彝族自治州.结合表4具体分析如下:

对比“十一五”规划年与“十五”规划年,四川省土地资源承载力提高的市(州)有3个,占全省21个市(州)的14%,主要分布在四川省东北部和西南部,包括了广元市、巴中市、凉山彝族自治州.降低的市(州)有18个,占全省市(州)的86%,主要分布在四川中部、南部、东部和西北部.土地资源承载力提升最大的为广元市,LCC提升了108 009.降低最大的市为资阳市,LCC降低了648 061.“十一五”规划年四川省大部分市(州)的土地资源承载力相较与上一个规划年有所下降.

对比“十二五”规划年与“十一五”规划年,四川省土地资源承载力提高的市(州)有17个,占全省21个市(州)的81%,主要分布在四川省东部、西部和南部.降低的市(州)有4个,占全省市(州)的19%,主要分布在四川中部,降低的市(州)为成都市、雅安市、眉山市、阿坝.随着城镇化进程等因素,如成都等市人口大幅度上涨,这四个市的粮食产量相较与上一个规划年有所降低,导致土地资源承载力有所下降.土地资源承载力提升最大的为达州市,LCC提升了1 158 500.降低最大的市为资阳市,LCC降低了674 500 .相较与上一个规划年全省土地资源承载力提升的市(州)所占比重大幅度增加,全省的土地资源承载力得到了提升.

对比“十三五”规划年与“十二五”规划年,四川省土地资源承载力提高的市(州)有18个,占全省21个市(州)的86%,主要围绕成都、眉山呈环状分布.降低的市(州)有3个,占全省市(州)的14%,主要分布在四川中部的成都市、眉山市和西部的甘孜州.成都、眉山两市因为城镇化率不断提高等多方因素,土地资源承载力持续下降.土地资源承载力提升最大的为宜宾市,LCC提升了794 167.降低最大的市为成都市,LCC降低了368 333.相较与上一个规划年全省土地资源承载力提升的市(州)所占比重继续增加,全省的土地资源承载力进一步得到了提升.

4 讨论与结论

4.1 讨论

研究基于GIS空间分析功能,以国家“五年规划”为时间尺度,根据《国家人口发展功能区工作技术导则》中的土地资源承载力和承载指数测评模型,从全省、分市两个空间尺度测评了四川省2001-2018年土地资源承载力演变规律.本研究重点是从人粮关系的角度定量评价了研究区全省和各市土地资源承载力,并与现实人口进行比对,分析得出各地区粮食盈余或亏缺的本底状况,从测评结果可知,四川省土地资源承载力整体在变好.这主要是与近年来耕地保护政策、粮食保护政策、乡村振兴战略等的实施,及土地利用结构的优化调整、人们节约粮食意识的提高和技术的进步等有关.为了更好的提高土地资源承载力,保障粮食安全,各地区应根据本地区的主体功能,充分发挥本地区的优势,因地制宜,发展适宜本地区的农产品和产业,在提高粮食产量的同时保护生态系统,比如川西地区,应该着重保护生态环境,退耕还林,减少水土流失,四川盆地等土壤肥沃、灌溉便利的地区应注重农业生产,提高粮食产量,将适宜农业生产地区生产的多余粮食补给给粮食亏缺的地区,使粮食在区域内外进行调配,实现土地资源的可持续发展.

需要指出的是由于数据的缺失,第四个规划年的只测评了2016—2018年三年的数据,计算结果不能全面反映“十三五”规划年的土地资源承载状况,后期将补齐“十三五”规划年数据,进行更加精确的比对研究,提升测评结果的参考性,以弥补现研究的不足.另外,研究采用基于全国统一标准的土地资源承载力测评模型,测评结果具有统一规范性,但该模型考虑因素较为单一,现实中如何综合考虑影响土地承载力的因素,如畜牧业、蔬菜、果肉等的影响以提高土地资产承载力精度是需要进一步探索的问题.

4.2 结论

(1)2001—2018年四川省的平均LCCI值为1.010,土地资源超载率为1%,总体处于人口临界超载的状态.土地资源承载力最大的市(州)为南充市,LCC值为7 689 135,最小的为阿坝藏族羌族自治州,LCC值为406 233,两个市(州)LCC差值为7 282 902.18年来四川省人口超载的市(州)个数大幅度减少,粮食盈余市(州)个数大幅度增加.总体上土地资源承载力逐渐提高.成都等少部分市(州),由于人口不断增长,土地资源承载力持续下降.

(2)从“十五”规划年到“十三五”规划年,四川省土地资源承载力下降的市(州)有6个,占全省21个市(州)的29%,主要分布于四川省中部与北部,分别是成都市、遂宁市、眉山市、雅安市、资阳市和阿坝藏族羌族自治州.土地资源承载力上升的市(州)有15个,占全省21个市(州)的71%,大部分市(州)的土地资源承载力有所提高,LCC提高最大的是凉山彝族自治州.对于土地资源承载力下降的市(州),应当适当控制人口,保护耕地.对于土地资源承载力提高的市(州),可以适当发展人口,将盈余粮食调配给粮食亏缺的地区.