“角楼”与“堂横”:河源仙坑村客家民居的形态建构*

彭长歆,李欣媛,顾雪萍

前言

仙坑村是广东省东江流域的一处客家聚落。它位于广东省河源市东源县康禾镇,东江支流康禾水流经村落。仙坑村保存了较为完整的客家建筑风貌,现存传统客家民居20余座,其中“大夫第”八角楼、“荣封第”四角楼为广东省文物保护单位。鉴于完整的空间格局和保存状况,仙坑村于2019年被列入第五批中国传统村落。

目前关于客家聚落及民居的学术研究已形成了丰硕的成果[1-11]。国内最早对客家建筑进行研究的是曾昭璇先生,他在《客家屋式之研究》中详细阐释了客家围屋的组成要素以及围屋的变型[2];陆元鼎先生在其著作《梅州客家民居的特征及其传承与发展》一文中对客家民系的形成、特征和客家民居的类型和建筑特征进行了归纳总结,其中对堂横屋的建筑特点作了阐释,认为它是“客家民居单幢建筑的代表”[5];路秉杰先生对梅州地区传统民居进行了测绘分析后,对堂横式做了定义,即“中心轴线上是三堂屋或二堂屋,两侧加横屋式的传统住宅。”并认为“此类住宅,对地形对人口的适应性特别大,应用也最广泛,最普通,存在量也最多。”[6]吴庆洲先生的《中国客家建筑文化》一书中对广东客家民居的“堂屋”做了定义,并对“一堂式”、“二堂式”和“三堂式”进行了阐述[7];余英博士的《中国东南系建筑区系类型研究》一书中以东南地域为研究范围,探讨了建筑、聚落与宗族社会之间的关系,其中关于围屋提及“在这个复合式建筑中,通常存在两套系统,一个是宗法礼制的厅堂系统,另一个是小家族生活的居住系统。”[8]潘安博士的《客家民系与客家聚居建筑》则是从民系的角度研究了客家聚居建筑的特性,表明客家聚居建筑的基本形式与客家文化及客家民系组织之间存在着不可割裂的联系[9],等等。这些成果表明,由于空间建构的防御性和宗族性,客家民居具有相似的形态特征,建筑主体由堂屋与横屋组成;又因在主体建筑外侧设高墙或角楼,人们通常将客家民居称为“围屋”,以描述其形态规整、对外封闭的建筑形象;或称为“土楼”,以说明其夯土为墙、坚壁高垒的防御特征。

实际上,随着社会治安改善、生产方式与生产关系的转变,以及因宗族观念变化导致的家族单元的出现和细化等,客家聚落及建筑形态有演进发展的趋势,仙坑村恰巧提供了丰富的实物样本。作为一个拥有300余年历史的传统村落,仙坑村保留了不同时期的民居建筑。通过对这些实物遗存的调查和分析,我们发现,方形围楼与堂横屋是仙坑村民居建筑的两种基本形态,从以宗族为单位、具有防御性的方形围楼到以家族为单位的堂横屋,仙坑村民居建筑形态的建构呈现出清晰的逻辑关系。这一研究建立在已经完成的仙坑村聚落史研究(顾雪萍、彭长歆,2019)[12]的基础上,尝试深描不同时期仙坑村客家民居的形态特征,并将其建立在时间坐标上,说明其从方形围楼到堂横屋的演进历程。该演进历程反映出仙坑客家先民应对不同社会环境的构建策略:以适应性的形态建构传承客家传统建筑空间“不变”的核心。

1 聚落空间形态

仙坑村聚落位于古康禾约仙峰嶂的一处盆地中。这里西朝主峰仙峰山,南北有次峰,盆地中央地势平坦,面积广阔,为聚落营造提供了空间。康禾水自盆地东侧山脚流过,对盆地形成环抱之势。康禾水的一条支流从村口入、村尾出流经村落西侧,为农作和生活提供了充沛的水量。村中口碑相传,支流原为康禾水主流河道,后因洪水改道,两流相夹处逐渐冲刷形成沙洲,即今仙坑村聚落所在地。

叶氏先祖的空间建设推动了仙坑村聚落的形成。叶氏家族进入仙坑村早期营建的房屋均分布在不占耕地的山脚。这种沿着山脚分散布局的方式既可以有效提防康禾水泛滥,又不占用稀缺的耕地资源,是客家地区人地关系的一种典型模式。随着人口不断增多,仙坑村先民不断建造堤围形成可用于建设的土地,并最终成为聚落建筑选址,即今康禾溪及其支流环绕的沙洲上。

仙坑村大规模建设发生在18世纪末19世纪初。叶氏先民早期在坳子头、坝心等地建屋居住,此时房屋规模较小。随着叶氏家业的扩大,为满足人口增长和保护财富的需要,仙坑村内第一座大型方形围楼大夫第(俗称八角楼)于1770年修建完成。1800至1830年间,荣封第(俗称四角楼)、司马第、崇高楼、逢源屋、明德堂等围屋相继沿堤岸建成。这些建筑朝向均面向西南方向,呈面山背水格局。其空间姿态一方面满足了仙坑先民面向仙峰山主峰的环境观,另一方面也强调了防御的主要方向。1830至1860年间,建筑的选址和朝向发生了转变。由于泥沙不断积累,河岸线东移,堤岸的扩大部分被开发成农田。人口增长的同时也造成土地的稀缺。为了最大程度的保留农田,大量的新屋建设开始沿沙洲北侧的河岸线展开,该时期建成的有蛇龙屋、务本堂、奉直第、百护堂等。建筑规模逐渐减小,建筑布局也更为密集。1860至1890年间,仙坑村的民居建设进入尾声阶段,由于聚落中心建设用地不足,一些家庭迁往北侧远离聚落中心的天田坝和东侧河对岸的山坡上,民居建筑也因适应环境呈现更为自由的布局(图1)。

从聚落空间形态演进的历程来看,仙坑村民居建设反映了古代环境思想(风水)对客家建筑选址、朝向的影响,以及水利建设对聚落的形态特征形成的影响。并且,沿河岸分布的民居建筑群再一次验证了客家人对耕地的重视:仙坑村先民选择贫瘠的堤围地作为建筑选址,一旦堤围外扩,土地改造完成,避让农田即成为建筑选址的前提,从而形塑了仙坑村沿西侧支流和北侧河流堤岸分布的聚落形态。

仙坑村现存传统民居建筑有方形围楼与堂横屋两种类型。方形围楼与堂横屋在空间格局上大致相同,即中路设堂屋为礼仪空间,堂屋两边设横屋为生活空间,前修有风水塘。仙坑村的民居以堂横屋为主体,清代早期匪患频繁,仙坑先民通过在围屋四角设角楼增加防御性,形成方形围楼的建筑格局,如大夫第八角楼与荣封第四角楼。在社会环境逐步稳定之后,新兴的堂横屋不再设角楼;同时由于土地紧张,部分堂横屋也取消了风水塘。从方形围楼到堂横屋,仙坑村在18~19世纪100年间完成了建筑形态的更替(图2)。

图1 仙坑村聚落空间形态演进示意图

2 “大夫第”八角楼:堂横屋的寨堡化

乾隆年间,仙坑叶氏家业兴隆,财丁两旺,早期居住的老屋已无法满足人口增长及财富保护的需求,叶氏先人本崧公开始在松树坝建屋,先建成主体,四角设碉楼,名“大夫第”。之后在外加建石围墙,围墙四角又设角楼,连同之前所建,俗称八角楼。

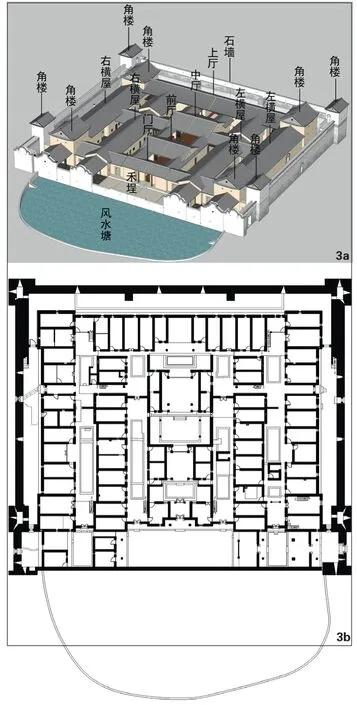

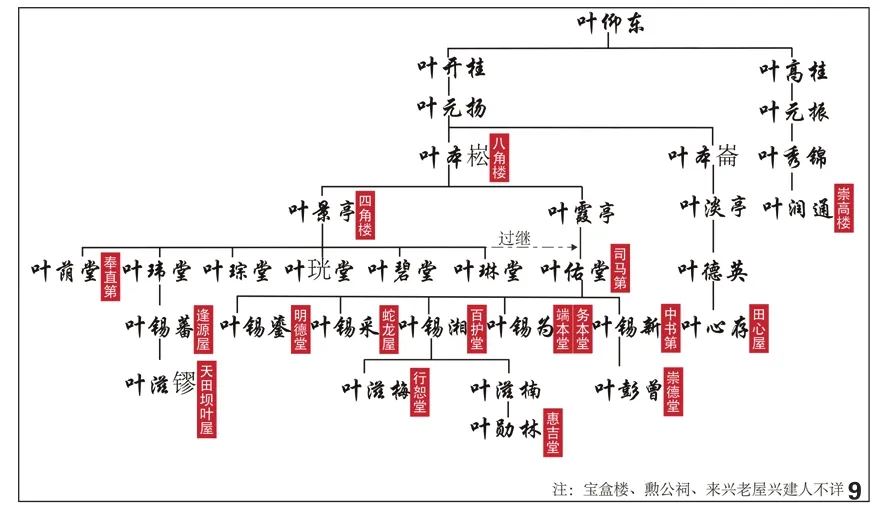

“大夫第”八角楼的建筑主体沿用了典型的客家民居建筑类型——堂横屋的形制布局,并通过角楼的设置强化防御性。其形态结构可归纳为“四横四堂四角楼”(图3),即中路厅堂四进,左右共设四重横屋,横屋和堂屋之间以天井连接,前厅外设禾埕、半月形水池;建筑主体的四角则布置防御性的角楼,用于眺望远处,墙体上设置小型的射击口用于打击敌人。

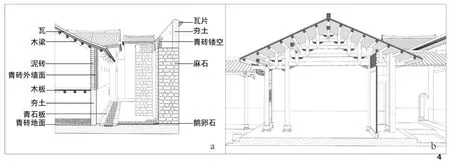

大夫第平面中轴对称,规整严谨,其内部存在两种性质截然不同的空间,一种是为宗族礼仪服务,另一种是为日常生活服务。宗族礼仪空间以中路厅堂体现,层层递进,等级分明。从门厅到上厅,空间功能分别为入门准备、接待、议事和祭祖,空间的进深和面宽亦随着功能的不同而发生变化。此外,随着空间等级的递进,建造材料及施工技术亦逐步精细化。例如从门厅到上厅,墙体材料依次由夯土、土坯砖转变为青砖,甚而在中堂空间出现了精美的木构架(图4)。

图 2 仙坑村古民居分布图

横屋为生活居住空间,在礼制空间外围呈单元式线性排布。 横屋及内部隔墙均由夯土和土坯砖砌筑而成。为防外敌,横屋开门均朝向内侧,窗户开在外墙高处,且窗洞尺寸小。两列横屋之间设天井,满足采光和通风的需要。依照传统,大夫第前有禾埕和半月形水塘,禾埕用作晾晒谷物及举办室外节庆活动,水塘则满足建筑排水及消防用水需求,并起到风水和加强防御的作用。这种生活空间围绕礼制空间的形式一方面体现出叶氏家族的族群认同和宗亲意识,另一方面也能使叶氏家族在动乱之中加强家族凝聚力,对抗外来侵略。

显然,在叶本崧看来,大夫第对外封闭的墙体和角楼的设置还不足以满足防御的需要。在建筑主体建成后,叶氏族人在大夫第的外围增设了一圈高约6.4m,厚逾1.4m的寨墙,寨墙下部为石材垒砌,上部为夯土夯筑;寨墙四角设角楼,为避免射击死角,新设角楼部分凸出寨墙,设射击口,利于多方位打击来敌;寨墙顶内侧留有一人宽的走道,设胸墙及马面、炮孔等防御构造,以便防御人员相互策应、快速移动并有效地保护自身。自此,大夫第的寨堡化基本完成。因前后八处角楼的设置,大夫第又有了八角楼的俗称。

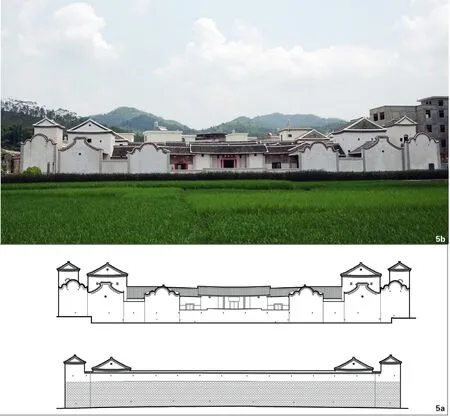

与东江流域其他寨堡化客家民居相比较,大夫第八角楼尝试在防御中寻求宗族势力的表达与未来发展的期待。作为东江流域的一种普遍现象,同期修建的和平林寨、惠阳崇林世居、宝安(今深圳)大万世居等同样为角楼建筑形制,但为了防御均用高墙将建筑主体四周全部包围,呈现出封闭、森严的形式特征[16-18]。或因对建设初期风水格局的信任或自身实力的自信,叶本崧等人对大夫第的防御性改造并未涉及建筑的正面,他仍然保留了禾埕和半月形水池,只是在禾埕外侧增加了装饰山墙与新设角楼连接,大夫第八角楼以堂屋为中心的正立面因此被完整地呈现出来(图5)。与此同时,受潮汕建筑的影响,分列堂屋两侧的山墙造型参考了五行山墙的做法,并试图通过“风水”建筑造型表达厌胜及保佑宗族发展之意,其中:内侧横屋山墙为大幅水式,外侧横屋山墙则为木星脊头式,石墙的装饰山墙采用大幅水式造型,并与横屋的山墙紧密相连。角楼则高于堂横屋主体,高高耸立并峙佑在两侧——这是一个兼具威仪与礼仪的建筑形象:中段水平舒缓、开敞的天际线与两侧逐级升高的轮廓线形成强烈的对比。很显然,堂横屋中路厅堂的礼仪没有因防御的需要被弱化,反而因双重角楼的设置得到彰显和强化。其建筑姿态暗示了一种威严的礼仪,谙合了叶氏第四代仙坑崛起的历史事迹。

图 3 “大夫第”八角楼(a:轴测图;b:平面图)

图 4 “大夫第”八角楼剖面示意图(a:后堂与寨墙剖面示意图;b:中堂剖透视图)

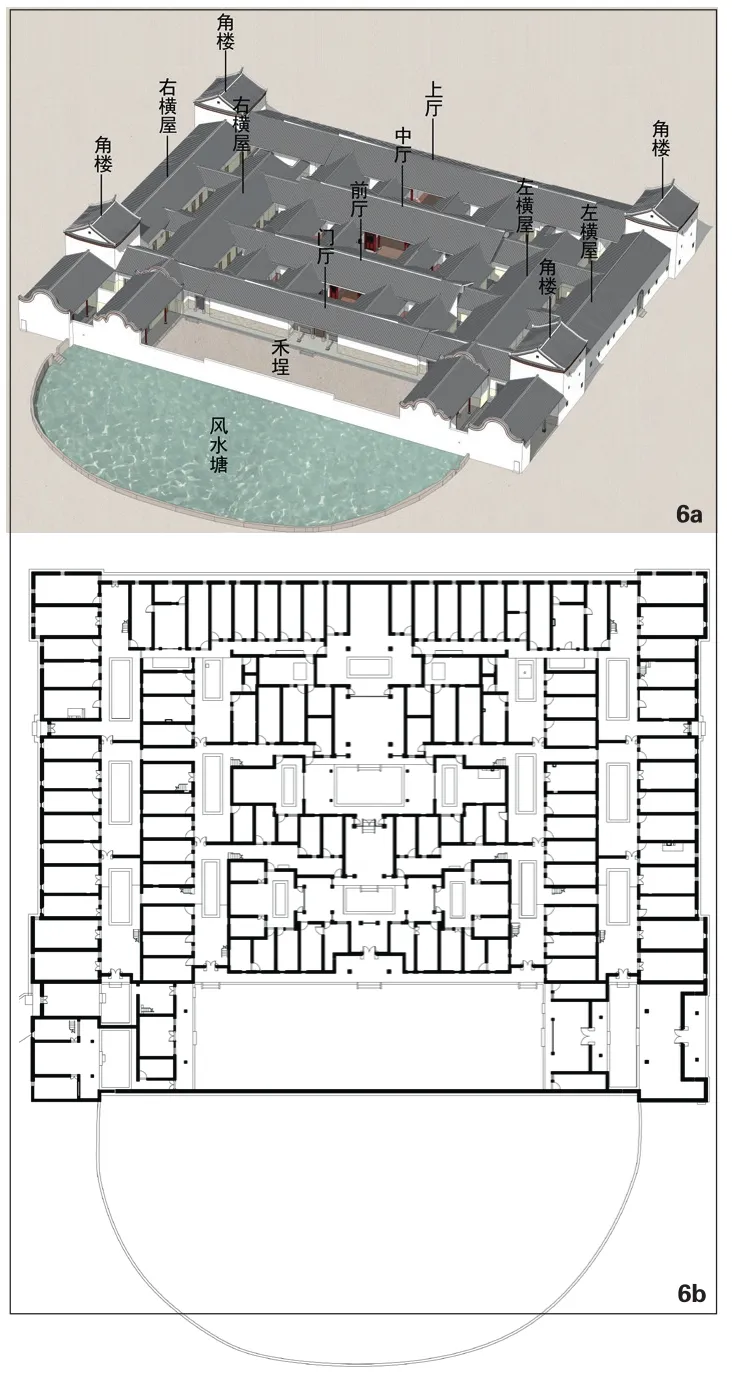

图 6 “荣封第”四角楼(a:三维模型;b:平面图)

3 “荣封第”四角楼:巨族的空间与仪态

得益于“大夫第”八角楼的庇佑及族人的努力经营,仙坑叶氏繁衍生息、经营乡村,渐成康禾巨族。伴随着人口规模的不断扩大,叶氏族人在宗族长老、贤达的带领下,通过对山区土地和矿产资源的开发,以及兴修道路、建设市场等不断累积财富。神庙、书院等信仰、文化空间的倡建和实施进一步强化了乡族的集体认同。至19世纪初,仙坑叶氏已具备巨族的人口规模、经济基础和文化基础[12]。为提供更多的居住空间,叶氏第五代叶景亭开始谋划建设第二座聚族性方形围楼。1810年,在叶景亭父子的主持下,仙坑村面积最大的方形围楼“荣封第”修建完成,号称“九天二十七井;屋内有厅、厅内有房,共一百零八间”[13],因设角楼四处,又称四角楼,而此时距第四代叶本崧修竣“大夫第”八角楼仅40年。

图 5 “大夫第”八角楼外观与立面图(a:立面图;b:正面外观)

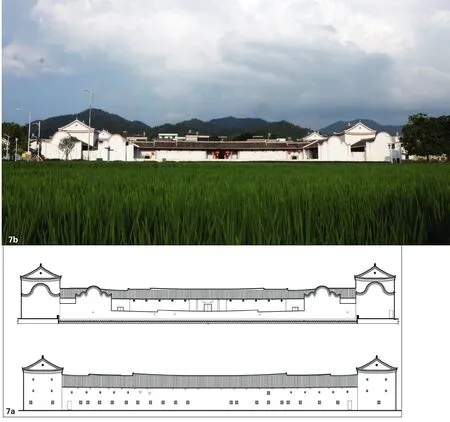

图 7 “荣封第”四角楼外观与立面图(a:立面图;b:正面外观)

“荣封第”四角楼的建筑主体空间结构同样为堂横屋。其占地面积约为4725m2,空间结构称为“四堂四横四角楼”,即中路厅堂共四进,左右共设四重横屋,建筑主体四角设角楼。(图6)同大夫第一样,荣封第核心部分为中路厅堂,为接待、祭祖、议事等礼仪公共空间,左右各两侧的横屋为生活起居空间。遵照传统,四角楼前设禾埕和半月形水塘,满足生活和礼仪需求。

有意思的是,作为东江流域占地最广的堂横屋单体建筑之一,荣封第四角楼左右两侧仅各设横屋两重。一般而言,客家堂横屋主要通过增减横屋数量来调适居住容量,因此大型围屋动辄六重横屋甚至更多,一些陆续增建的横屋还有在单侧形成反复叠加的可能。但荣封第则通过横向发展中路堂屋及增设天井来扩展空间,最终在中路形成“一纵三横”的空间结构。其中,纵向沿四个厅堂展开,三个横向则以三个天井为中心,即天井的左右两侧对称增设过厅和小天井。如此,一方面增加了房间的数量,丰富了内部空间层次,另一方面也更加强调中路堂屋的中心性,强化了礼的观念。

更为重要的是,通过沿堂屋横向展开居住空间,荣封第实现了视觉上极其宽广的堂屋形象(图7)。与大夫第角楼耸立和变化丰富的天际轮廓线不同,“荣封第”四角楼主体正立面长宽比约达10:1,即使算上角楼的高度,其长宽比也达到了近7:1。其构图呈现出水平展开的态势,角楼及横屋山墙对立面构图的决定性被弱化,而堂屋的横向尺度被夸张和强化,其雍容的姿态反映出对周边环境的自信,它所代表的“礼”占据着视觉重心,凸显了自身的重要性。与此同时,与“大夫第”八角楼略显乖张的横屋山墙相比,“荣封第”四角楼采用了更为柔美的曲线,其中,内侧横屋山墙同样参考了潮汕地区五行山墙的做法,为大幅水式,而外侧横屋则是借鉴了广府地区镬耳山墙的做法。这种立面造型的变化既显示出社会稳定对建筑形态的影响,也反映出叶氏先民建筑意志的变化,其建造的关注点逐渐从对外防御转换为对宗族礼制观念的强化,以及兼顾空间容量与巨族形象的传达。

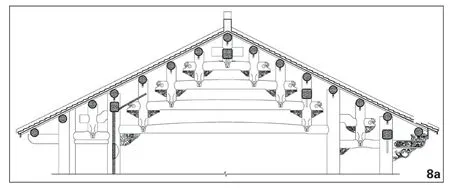

作为仙坑村经济社会发展到鼎盛时期的产物,荣封第四角楼的装饰也是村内所有围屋中之集大成者(图8)。虽然墙体构造及屋架结构采用了与“大夫第”八角楼相似的做法,但是荣封第四角楼在厅堂的装饰方面进行了更为系统的铺陈。其装饰类型包括木雕、彩绘、灰塑和壁画,主题有鸟禽、人物和其他祥瑞题材,主要集中在中路的厅堂。门厅外廊是装饰的重点,外廊梁架斩凿精美,梁被加工成为中间高两端低类似月梁的形状,梁头被斩凿成卷草形的曲线,梁下雕刻博古纹样。内部厅堂的梁架亦有相似的装饰手法和装饰题材。厅堂两侧墙体绘制有简单的壁画,题材多为线条和简单的卷草纹,墙裙部分仿花岗岩或红砂岩的装饰工艺反映出工匠们的高超技艺。在建筑外山墙顶部与屋顶交接处,为灰塑塑成的卷草纹样,形状似搏风板,作为有竖向墙体向屋顶过渡的装饰带。此外还有被雕刻成帷幕纹样的封檐板和花草纹样的瓦当滴水。通过上述系统化的装饰,荣封第四角楼将中路厅堂空间与居住空间进行了严格的区分,实现了装饰之于建筑空间等级的表达。

4 堂横屋:家宅的营建

“大夫第”八角楼与“荣封第”四角楼的空间结构均由堂屋与横屋构成,并在堂屋与横屋的空间构成基础上通过增设角楼与围墙加强了防御性。事实上,纯粹由堂屋与横屋组合而成的堂横屋是仙坑村家宅营建的传统与主流。据族谱记载,叶氏家族在迁入仙坑村之后早期的营建活动,便是叶仰东为儿子建造的堂横屋[13]。位于八角楼北侧的宝盒屋建于1765年,是仙坑村早期堂横屋的代表。其空间结构为三堂两横,前设禾埕与夯土围墙,禾埕两侧设转斗门,具有一定的防御性。

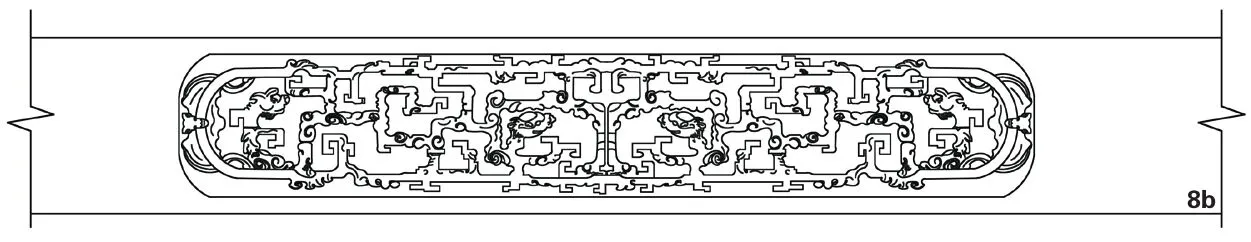

清中期以后,珠江三角洲的内外贸易与本土经济均发展至鼎盛状态,作为珠三角经济腹地的东江流域也被卷入了经济大发展的浪潮[14,15]。为了促进乡村交通与市场的发展,叶氏家族营建了仙坑村聚落中的公共空间与设施如道路、市场、庙宇、茶亭、书院和风景区,标志着仙坑村的聚落空间由封闭转向了开放。在社会稳定、经济繁荣的环境中,趋于开放的聚落空间同样影响了民居建筑。四角楼修建完成后,堂横屋重新成为仙坑村营建新家宅的选择,被大量兴建于四角楼与八角楼南北两侧河流冲刷形成的土地上。叶景亭与六个儿子合建的四角楼表达了宗族聚居的观念,堂横屋的修建反映了后代从大家族聚居中分离的趋势。该现象也见于同属东江流域的归善地区,从康熙年间到道光年间,该地的中大型围楼兴建多于小型围楼兴建,但从咸丰年间开始,小型围楼兴建数量逐渐增多,光绪年间后,该地区围屋的平面布局也逐渐简单化,多为三堂两横布局[17],整体呈现出从封闭到开放的趋势。对仙坑村堂横屋建筑的修建背景进行梳理,可见其选址与兴建是叶氏宗族内部分化的结果,同时反映了宗族内部房支力量不均、贫富分化的趋势(图9)。叶氏家族历代兴建的堂横屋主要集中于四角楼南北两处,以及周边山脚一线,且某一房支倾向于集中建房于一片场地。如叶佑堂及其后代营建的大片堂横屋集中于八角楼北侧的沙洲,面山背水布置。

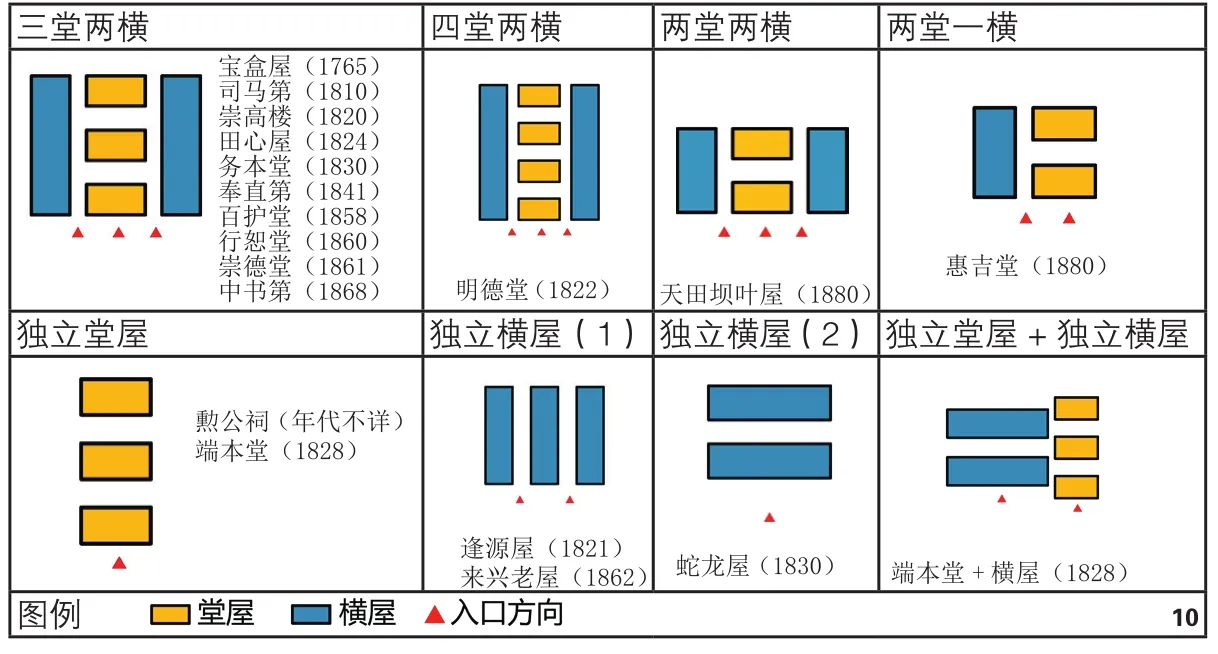

在个体而非集体的建筑意志下,家宅的营建以堂横屋为原型展开了更为自由的组合和变形。仙坑村现存二十余座堂横屋都以三堂两横为原型,根据使用需求变化出各种各样的空间组合模式(图10)。作为仙坑村现存数量最多的堂横屋类型,三堂两横式堂横屋形制最为成熟、结构最为完整。具体为中轴线上的堂屋前后共三进,由门厅、中厅和上厅组成,天井两侧设廊,为建筑礼仪性空间;横屋对称布局于堂屋两侧,以过厅与堂屋相接,为建筑的居住功能空间。根据建设需要,三堂两横式堂横屋发生空间结构的变形,或增加一进堂屋形成四堂两横,如明德堂;或减少一进堂横屋形成两堂两横,如天田坝叶屋;或同时减少一进堂屋与一排横屋,形成两堂一横,如惠吉堂。

图 8 荣封第四角楼梁架装饰大样图(a:河源仙坑村四角楼中路中厅梁架大样图;b:梁底雕花大样图)

图 9 仙坑村家宅营建人物关系图

图 10 仙坑村堂横屋的空间组合变形图示

当小家庭分居的模式发展愈烈,堂横屋祭祀与居住合一的功能被打破,祭祀与居住功能发生分离的趋势,导致了堂屋的独立化和横屋的独立化。独立的堂屋往往具备了建筑组团中祠堂与公共建筑的功能,前设广场或水塘,如勲公祠和端本堂。独立的横屋具备了纯粹的居住功能,并且空间组合更加自由,能适应地形和各种形式的加建。典型的独立横屋如逢源屋由三排四进的横屋组合而成,以两排横屋之间的门厅为门口正立面;逢源屋一侧的两进两排横屋明显为加建。当独立横屋将入口的方向从两排横屋之间转向横屋正立面,横屋的空间组合方式更加自由化,能适应狭长逼仄的场地,如蛇龙屋。有趣的是,这种转变门口方向的横屋又可以在加建活动中与堂屋组合在一起,形成一种被“解构”的堂横屋空间,如端本堂与其一侧的堂横屋。

空间组合自由化的堂横屋与端严规整、重视防御的“大夫第”八角楼、“荣封第”四角楼形成了鲜明的对比。如果说八角楼、四角楼表达巨族的空间与仪态是通过一座宏伟的建筑来实现的,那么堂横屋是通过集中分布的一群建筑来表达对土地和空间的权力。堂横屋建筑群的形成伴随着堂横屋的空间变形,使其更加适应日益紧张的建设用地环境和小家庭分居的经济条件。这种更为密集的建筑布局也有利于堂横屋之间互相应援,由此可增强建筑群整体的防御性,相比八角楼四角楼,堂横屋自身的防御要求便降低了。

结语

仙坑村客家民居的形态建构折射了在社会环境变化的过程中,村落营建主体“变”与“不变”的应对策略。“变”则体现在建筑空间的多样化,从四角设楼、外立石墙以御外敌的八角楼,到设“九天二十七井”来彰显家族财势的四角楼,再到为缓解紧张的土地和人口关系而衍生出空间组合多样化的堂横屋,以及堂屋与横屋的空间组合等,种种基于堂横屋原型的居住空间模式在仙坑村获得了充分的探索和实践。这一多变的建构过程反映了仙坑客家先民应对不同社会环境下的建构策略,具有极强的适应性。而“不变”则体现为在长期的建筑形态建构中,仙坑村的民居建筑大多保留着堂屋+横屋的基本空间格局,如聚落营建早期的八角楼与四角楼的建筑核心空间为堂屋+横屋,聚落营建后期形态各异的堂横屋的核心建构逻辑亦为堂屋+横屋。堂屋+横屋作为基本组合空间,在长期的实践过程中得到传承,该“不变”正是说明了这种组合空间是仙坑村客家民居建筑的核心。“变”是在“不变”基础上的传承与创新。从仙坑村客家民居研究的个案来看,正是仙坑村叶氏对客家居住空间和居住方式“不变”的坚持,使得堂屋与横屋的组合作为客家民居的原型空间获得了强大的生命力,在此基础上孕育了类型丰富的民居建筑空间组合和形态特征,即以“变化”的建构哲学去应对变化的社会环境。

图、表来源

图1、2:李欣媛绘制。

图3:a、漆皓绘制;b、华南理工大学建筑学院提供。

图4:漆皓绘制。

图5:a、华南理工大学建筑学院提供;b、顾雪萍拍摄。

图6:a、黄玉秋绘制;b、华南理工大学建筑学院提供。

图7:a、华南理工大学建筑学院提供;b、陈丽拍摄。

图8:华南理工大学建筑学院提供。

图9、10:顾雪萍绘制。

——以上新屋为例