“语图共相”与鲁迅小说的图像演绎

——以《丰子恺绘画鲁迅小说》为讨论重点

任浩浩,潘建伟

(杭州师范大学 艺术教育研究院,浙江 杭州 311121)

鲁迅小说经过丰子恺等艺术家的图像演绎,得到了更进一步的传播。但是在将鲁迅小说转译成绘画的过程中,有成功的案例,也有失败的情况。鲁迅小说中的人物形象与空间环境都有相当程度的现实指涉,要将之转化成绘画而又要忠实于小说,就需要画家对小说所指涉的现实内容有所把握,也即图像要与语言具备某种“共相”。本文以《丰子恺绘画鲁迅小说》为讨论重点,通过与其他绘本的比较,分析绘画与小说中的人物形象与空间状态,考察“语图共相”对于用图像演绎像鲁迅小说这类具有较强现实指涉的文学文本的借鉴意义。

一

莱辛在《拉奥孔》中断言:“诗中的画不能产生画中的画,画中的画也不能产生诗中的画。”[1]84钱锺书读完《拉奥孔》后说:“诗中有画而又非画所能表达。”[2]可见,文学和图像在形象表现方式上的差异,给两者之间的沟通和转换带来了障碍。白璧德在《新拉奥孔》中提到了吉卜林(Joseph Kipling)的诗句:“涌起的好望角的卷浪,/烤焦了的南非草地的味道。”白璧德说这两句诗使熟悉大海的人都会联想到一幅画面,但是,南非的草地尽管让吉卜林留下了深刻的印象,“而对于没去过南非的人来讲,就暗示不出任何的东西”[3]153。白璧德还质疑道:一位艺术家再怎么优秀,如果他从未到过中国或看过有关中国的绘画,罗蒂(Pierre Loti)的小说《北京的最后日子》(TheLastDaysofPeking)中关于颐和园的描述文字,“难道就能使他绘出类似于现实中颐和园的画么?”[3]151

显然,作为一种语言符号,文学作品有自己的能指和所指,而且这种能指和所指之间有着相当大的距离和很强的约定俗成性。文学的特殊性就在于其所创造的“逼真的幻觉”(Täuschung)(1)莱辛《拉奥孔》中的术语,朱光潜译为“逼真的幻觉”。见《朱光潜全集》第17卷,合肥:安徽教育出版社,1989年,第5页。只是诉诸人的意识、观念或想象,这与图像符号诉诸视觉形象有着很大的差异。前者只能是暗示“在场”,后者仿佛是直接显现“在场”;前者属于间接“观念性的”,后者属于直接“呈现性的”。如果一位画家要将语言符号所提示的现实形象转换成图像符号,那么不清楚语言符号的能指与所指之间的关系是办不到的。前面白璧德所举吉卜林与罗蒂的例子能够说明这一点,鲁迅的小说也同样能说明这个问题。他的《阿Q正传》《祝福》《孔乙己》《故乡》等小说都是以S城(绍兴)为地理空间展开故事,虽然不必绝对坐实,但是毕竟有着相当强烈的现实元素,如果完全不了解这种地域所指,仅凭小说中语言符号的能指,要将之转换成“物质的画”,就往往会发生“期待错位”。这在河南籍画家刘岘、山东籍画家刘建庵的绘画中就出现了这种“错位”,下面会有详说。

阅读、想象鲁迅小说对于没有任何江南生活经验,或者没有观看过任何有关江南的图像作品的人来说,仍然是可以做到的,但是倘若要将之转换成绘画就不容易了。诚然,让一千位画家来为鲁迅小说做画,或许会产生一千种各不相同的绘画作品。鲁迅笔下的阿Q形象,就有丰子恺、赵延年、陈铁耕、丁聪、刘建庵、刘岘、顾炳鑫、叶浅予等许多画家为之作画,这些图像因画家的创作经验与艺术手法不同而产生了相当大的差异,但是总会有一些比较接近于作者心中或小说中描写的关于这个人物形象的标准,而有一些就显得“不像”这个人物形象。因为文学所描写的人物形象或空间环境是暗示性或观念性的,通过语言符号反映于人的意识或想象中,要将之转换成视觉作品,既与画家的理解、技法有着密切关系,也与其对语言符号的所指之认识程度有着相当大的关联。朱光潜曾说:“你从来没有见过寒鸦,别人描写给你听,说它像什么样,你也可以凑合已有意象推知大概。”[4]这话讲得不错,可还是得借助已有的意象来进行推知,如果一个人从来没见过鸟类,再怎么为他描述“寒鸦”,他也无法推知寒鸦的形象,更无法将之转化成关于寒鸦的图像符号。作家、诗人或批评家对语言文字的这一特点都有着不同程度的论述。斯蒂芬·斯彭德(Stephen Spender)在介绍他的诗《海景》(Seascape)时提到:“诗就像一张脸,一个人似乎能够在脑海中清晰地看到它,但当人在内心里一个特征一个特征地审视它或试图把它想出来时,它似乎就消失了。”(2)引自C. Day Lewis,The Poetic Image, London: Alden Press, 1947, p.136。白璧德也举过一个类似的例子:六位女子依次进入舞厅,尽管龚古尔兄弟(Goncourts)竭力去描写女子们的头部,使之更加清晰,但是圣伯夫(Sainte-Beuve)还是抱怨不能看清她们,说除非让她们出现在他眼前,否则“这显然就是混淆了一种艺术和另一种艺术的表达方式”。[3]152更早的,莱辛也曾讽刺过道尔奇将阿里奥斯托细致描绘的阿尔契娜推荐给画家,让他们根据这些文字来作画的错误做法。[1]127,128

悖论性的问题就在于,即便文字描写的形象只是暗示性的、观念性的,中西艺术史上都一直有大量的艺术家在将这种存在于意识、观念或想象中的形象转换成视觉形象或图像符号,创造一种身临其境的“在场”效果,仿佛这就是一个“显现的世界”。从《荷马史诗》《圣经》中的故事到但丁、莎士比亚等的诗歌,从楚辞至魏晋时期的各类辞赋作品到明清小说以及大量的现代小说,将文字转换成视觉图像的情况一直都普遍存在。这些艺术创作,用克里格(Murray Krieger)的话来说,是一种“反向的艺格敷词”(reverse ekphrasis)。(3)按,“ekphrasis”是指用文学方式来描述绘画、雕塑等造型艺术。学界对该词的译法不一,有“艺格敷词”“语象叙事”“读画诗”“图画诗”,还有“仿型”“说图”“图说”“符象化”和“造型描述”等,较为通行的译法是“艺格敷词”,近来有学者翻译成“艺格符换”。用图像来表现文字,正与“艺格敷词”相反,故克里格称之为“反向的艺格敷词”。见Murray Krieger,Ekphrasis: The Illusion of the Natural Sign, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1992, p.xiii。丰子恺用连环画的形式诠释鲁迅小说,也是同样的情况。并且,丰子恺在作品中还附上小说大段原文节录,使图文之间形成对照、呼应的关系。有学者称将这种既有语言符号,又有图像符号,一段文字对应着一幅图画的文本形式称为“复合符号文学文本”,即“语言符号统领并发挥‘定调’功能、由从表层到深层多种符号复合运作并建构‘复合性文学意象’、共同进行文学意义生产的审美性文本形态”[5]。何为“定调”功能?赵毅衡认为,在多媒介符号文本中,“经常有一个媒介在意义上定调,否则当几种媒介传达的信息之间发生冲突,解释者就会失去解读的依据”[6]。显然,将文学文本转换为图像文本的过程中,语言符号发挥了定调功能,那么,在围绕鲁迅小说进行图像创作时就必然要忠实于小说原文。

例如丰子恺为鲁迅小说《风波》创作的第一幅绘画,原文为:“老人男人坐在矮凳上,摇着大芭蕉扇闲谈。孩子飞也似的跑,或者蹲在乌桕树下赌玩石子。女人端出乌黑的蒸干菜和松花黄的米饭,热蓬蓬冒烟。河里驶过文人的酒船,文豪见了,大发诗兴,说,‘无思无虑,这真是田家乐呵!’”[7]256在丰子恺的画中(图1),低矮错落的农舍下面,坐着三三两两纳凉的人们,手中的芭蕉扇呼呼地摇着,一位妇人正往桌子上端着饭菜。高大的乌桕树下,孩子们正在嬉戏。平静的河面上,一只乌篷船经过,透过舷窗,可以看到船舱里面坐着一男一女,船尾摇橹的船家,上身着短襟,下身将裤腿挽了起来。这幅图中的人和物都与小说描述形成对应,乌篷船、乌桕树以及人物的装扮都符合小说的空间属性。又如《祝福》的第5幅绘画(图2),小说原文是:“新年才过,她从河边淘米回来时,忽而失了色。说刚才远远地看见一个男人在对岸徘徊,很像夫家的堂伯,恐怕是正为寻她而来的。四婶很惊疑,打听底细,她又不说。四叔一知道,就皱一皱眉,道:‘这不好。恐怕她是逃出来的。’她诚然是逃出来的。不多久,这推想就证实了。”[7]120丰子恺描绘的是祥林嫂在河边淘米,夫家堂伯在河对岸徘徊的场景。图中祥林嫂蹲在河边石阶上一边淘米一边警觉地望着对岸,旁边是棵柳树,远处一座石拱桥横跨小河,岸边的房屋是江南常见的式样,夫家堂伯弓身背手也好像在暗中观察祥林嫂。这幅图画不仅将人物之间紧张的气氛表现了出来,环境面貌和人物穿着也符合小说中早春的节令特点。

图1 丰子恺《风波》第1幅

图2 丰子恺《祝福》第5幅

但是,忠实小说原文并不等于墨守成规,将小说里的描写完全照搬到绘画当中。比如《风波》第1幅画中,女人端出的“乌黑的蒸干菜和松花黄的米饭”在绘画中就没有表现——其实也无法表现出来,只能够大概地描绘出一个女人端着碗的姿态。同理,艺术家也可以用原文中没有、却符合小说空间特点的某些事物来加以发挥创作。一般来说,小说重在叙述故事,不必凡事都去描写空间(4)传统小说一般都是如此,但如乔伊斯的《尤利西斯》、普鲁斯特的《追忆似水年华》、福克纳的《喧哗与骚动》以及阿兰·罗伯-格里耶的《去年在马里安巴德》等现代主义小说却与传统小说不同。按照约瑟夫·弗兰克的说法,与传统小说不同,“空间形态”是现代主义小说的主要表现内容。参见Joseph Frank, ‘Spatial Form in Modern Literature’,The Sewanee Review, Vol. 53, No. 2 (Spring, 1945)。;而绘画是造型艺术,就需要将小说内在的空间属性表现出来,这样才能丰富绘画的内容。比如在《祝福》第5幅画中,横跨小河的石拱桥、岸边的垂柳以及祥林嫂淘米时水面荡开的一圈圈波纹都是小说没有写到的,却不碍于画家根据小说的场景进行想象性添加。如果缺少这些事物,仅是根据小说的叙述,整幅画面就会显得过于单调。丰子恺经常会选取某些小说中并没有写到却符合小说空间的标志性事物,比如芭蕉。在《漫画阿Q正传》的第39幅(图3)中,阿Q正拿着一块砖用力砸静修庵的大门,旁边一棵芭蕉树从墙内冒了出来。还有《祝福》的第13幅(图4),描绘的是祥林嫂时隔两年又来到四叔家的场景,图中角落里也有一株芭蕉。另外,《药》的第11幅(图5)和《白光》的第6幅(图6)都有芭蕉出现。据笔者统计,包括以上四处在内,芭蕉在《丰子恺绘画鲁迅小说》中共出现有7处之多。无独有偶,在丰子恺的其他漫画中,如《落红不是无情物,化作春泥更护花》(图7)和《归来报明主,恢复旧神州》(图8)两图中,同样都是一株芭蕉从墙内冒了出来。芭蕉是江南的常见树种,可在一定程度上用来标志江南的地域属性,与小说故事发生的地点较为吻合。莱辛曾就标志的运用,发表过自己的看法:“诗人就抽象概念加以人格化时,通过他们的名字和所作所为,就足以显出他们的特征。艺术家却没有这种手段可利用,所以就得替人格化的抽象概念找出一些象征符号,使它们成为可以辨认的。”[1]69芭蕉就可充当江南的“象征符号”,丰子恺借助芭蕉这一标志突破了图像与文学在表现方式上的界限,清晰地点明了这些绘画的空间特征。

图3 丰子恺《漫画阿Q正传》第39幅

图4 丰子恺《祝福》第13幅

图5 丰子恺《药》第11幅

图6 丰子恺《白光》第6幅

图7 丰子恺《落红不是无情物,化作春泥更护花》

图8 丰子恺《归来报明主,恢复旧神州》

二

丰子恺的绘画对鲁迅小说的空间属性为何能表现得较为到位,笔者认为这涉及语言与图像之间存在的所谓“共相”(Universal),这在具有现实或地域指涉的文本中体现得尤其明显。前文已经指出过,一般事物与具有特定空间特征的事物之间是有区别的。一般事物具备相对的普遍性特征,比如前面白璧德所说的“海浪”,即便没见过好望角的“海浪”,但只要见过大海的人就能从吉卜林的诗“涌起的好望角的卷浪”联想到一幅画面,也容易将之转化成图像符号。而属于特定空间的事物,如果这位艺术家对语言符号的所指缺乏了解,就难以通过能指想象出与现实中事物相关的画面,也就往往难以转换成图像符号,比如白璧德所举的南非烤焦了的草地、北京的颐和园,也包括鲁迅小说的空间环境以及带着特定地域色彩的人物与风物。故而,图像文本要演绎具有特定空间指涉的语言文本,如果仅仅是根据语言的能指来进行描绘,往往会与语言文本的所指大相径庭。所以在呈现语言叙述中的空间以及特定空间中的人物与风物时,在一定程度上也就要了解语言与图像存在着的“共相”。

“共相”这个词的源流比较复杂,需分中西两方面来说。中文语境里的“共相”原为佛学术语,大致有两层意思:一是与“自相”对称,指“共通之相”,即不囿于“自相”而与其他诸法有共通之义者;二是与“不共相”对称,即众人共同所感、共同所用之相。(5)参见慈怡主编:《佛光大辞典》第3册,高雄:佛光出版社,1988年,第2195页。西方语境里的“共相”则是一个源自希腊哲学的概念。柏拉图提出的“理念论”,有学者就认为应当翻译成“相论”。[8]这里的“相”(理念)本质上就是“共相”。冯友兰就将“相”分为“共相”与“殊相”,前者相当于柏拉图的“相”(理念),后者是指具体世界中的具体事物。[9]“共相”也即指独立于人们可感知的万事万物而存在的共同性或普遍性,而作为“殊相”的万事万物则是对“共相”的摹仿。柏拉图的“相”(理念)先于事物而存在,而亚里士多德则对此有所修正,他认为“相”是存在于个别事物中的共性,不能脱离个别事物而存在。[10]柏拉图与亚里士多德对于“相”(共相)与“事”(殊相)的关系的看法,颇似宋明理学对于理与事关系的认识:柏拉图的看法类似“理在事先”,亚里士多德的看法类似“理在事中”。但一般认为,西方真正提出“共相问题”的是罗马哲学家波尔菲里(Porphyry of Tyre),他在《范畴篇导论》中提出三大问题:第一,“共相”是否为真正的实体,还是仅存在于人的内心;第二,如果是真实的实体,那么它们是物质的,还是非物质的;第三,它们是脱离于具体可感的事物而存在,还是存在于其中。(6)引自Frank Thilly,A History of Philosophy, New York: Henry Holt and Company, 1924, p.167。这些问题成为12世纪以后诸如洛色林(Roscelin)、阿贝拉(Peter Ablard)、阿奎那(Thomas Aquinas)、司各脱(John D. Scotus)、奥卡姆(William of Occam)等经院哲学家争论的焦点,也是康德、黑格尔等启蒙哲学家所关注的重心。在当代,“共相”这一术语已经被广泛应用于人类学、语言学、认知学、艺术学、文化学、文学等领域,但其意义已与原来的哲学内涵有所区别。比如在人类学领域,从唐纳德·布朗(Donald Brown)于1991年提出“人类共相”(human universals)以来,理查德森(Alan Richardson)、平克(Steven Pinker)、沙兹基(Theodore R. Schatzki),以及中国学者赵毅衡都讨论过这个概念。在艺术学领域,石守谦《移动的桃花源:东亚世界中的山水画》提到“文化共相”的问题:“中国、日本、韩国所在的这个区域之中,却也确实存在过一些文化共相。这些文化共相在某些有利之情境下,得以形塑出一些清晰可感的‘意象’,而为不同地区之人士所共享,甚至在他们之间促生某种‘同体感’。这种具有高度共享性的意象,其存在的情况可以见到若干不同的类型。”[11]本文所提到的“语图共相”是指语言符号与图像符号共享着某一种意象、形象或某种空间形态,或某一个神话、传说、故事,反映在人们头脑中而形成的一种“共同意识”(common consciousness)。语图的“共相”可以分为多种类型。比如张飞,人们印象中就是身材魁梧、络腮胡子、眼如铜铃、脾气暴躁的形象。这一形象早在《三国志》、宋元话本笔记以及各种图像中就已经逐渐形成了,这可称之为“人物共相”(figure universal)。再如盘古开天地的神话、精卫填海的传说、大禹治水的故事以及武王伐纣的故事、杨贵妃与唐明皇的故事等,都属于“叙事共相”(narration universal);文字符号去表现这些神话、传说、故事,自然受到这类共相的影响,而图像符号在将文字符号进行一番“视觉化”的过程中,也会受到这类共相的影响。还有一种就是本文在着重讨论的“空间共相”(space universal)。

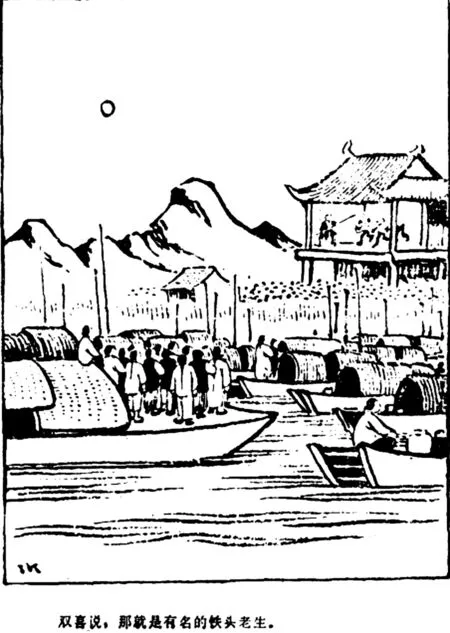

应该说,以绘画演绎鲁迅小说时,空间共相有着较为突出的影响。丰子恺和鲁迅同是浙北人,两人故乡相去不远,有着相似的空间环境,前者的绘画与后者的小说存在某种空间共相。例如《丰子恺绘画鲁迅小说》中《社戏》的第9幅(图9),表现的是一群人在看社戏的场景。图中高高的戏台耸立在河边的空地上,戏台前面是一座小房子,河面上挤满了乌篷船,船头和船尾都站着人,还有的人坐在了船篷和船檐上面,所有人都朝戏台望去,欣赏着表演,船与船之间竖立着笔直的船篙,戏台远处是连绵起伏的山丘,一轮圆月悬挂于天空。再看此图对应的部分原文节录:“这时船慢了,不久就到,果然近不得台旁。大家只能下了篙,比那正对戏台的神棚还要远。”[7]350与之相似的场景,丰子恺在自己的散文《看灯》中也有描述:“市里的岸边停着许多客船,我们的船不能摇进市中,只得泊在市梢。”[12]通过对照就会发现,丰子恺看灯的场景与鲁迅看社戏十分接近,在某种程度上实现了“视野融合”,如姚斯所说的,“一部新作品的读者能够在较为狭窄的文学期待视野中感知它,也能在更为广阔的生活的期待视野中感知它”[13]。丰子恺便是在实际生活中感知到了鲁迅小说中的地理空间。

图9 丰子恺《社戏》第9幅

除了丰子恺,同为浙江人士的冯雪峰和邵克萍也分别为小说《社戏》的同一场景作过插画(图10、图11)。两图中人们在船头船尾或站或坐,目光不约而同地投向了远处的戏台。与丰子恺的绘画相比,两图除了没有小山、视角不同和一些细节上的差异之外,均把小说中看社戏的场景描绘得淋漓尽致。

图10 冯雪峰《鲁迅和他少年时候的朋友》插画

图11 邵克萍《月夜看社戏》版画

刘岘、刘建庵也用图像演绎过鲁迅小说,但却缺少了“空间共相”的优势。刘岘是河南兰考人,长期在北方生活,在他为鲁迅小说创作的木刻中,孔乙己居住的鲁镇俨然成了一副北方村庄的模样。例如木刻《孔乙己》的第12幅(图12),图中一群人正在拿孔乙己说笑,众人的背后一辆骡车正在经过。而在丰子恺的绘画中(图13),鲁镇酒店的格局符合小说的描述,很有江南市镇的感觉,其中人物的样子也更“南方”一些。鲁迅看过刘岘的这些木刻后说道:“《孔乙己》的图,我看是好的,尤其是许多颜面的表情,刻得不坏,和本文略有出入,也不成问题,不过这孔乙己是北方的孔乙己,例如骡车,我们那里就没有,但这也只能如此,而且使我知道假如孔乙己生在北方,也应该是这样的一个环境。”[14]虽然鲁迅总体上肯定了刘岘的创作,但是也明确指出了木刻中孔乙己的生活环境存在“嫁接”的问题,即强行将北方的风物嫁接在生活在南方的孔乙己身上。除此以外,刘岘《孔乙己》的第24幅木刻(图14)也存在同样问题。从木刻旁边的文字可以得知,这幅木刻表现的应该是中秋后鲁镇的景象,其中的房屋错落分布,人们三三两两地坐在房屋前面,房屋后面是两棵粗壮的大树,画面冷峻萧索,完全失去了江南的色彩。

图12 刘岘《孔乙己》第12幅

图13 丰子恺《孔乙己》第2幅

图14 刘岘《孔乙己》第24幅

刘岘还为小说《阿Q正传》创作过木刻。刘岘原本打算为《阿Q正传》刻200幅连环画,但后来由于种种原因,缩减到了55幅,最后又调整到了如今看到的20幅。显然,这些木刻对细节的表现和空间环境的营造过于粗糙。例如在刻画阿Q去静修庵“求食”的场景时(图15),只能看到阿Q一个模糊的背影,隐约能辨认出静修庵的大门和两边的围墙,至于周围的杂草和树木都是用一些粗犷的线条来表现。又如阿Q在土谷祠内做着与革命党同去革命、未庄男女跪地求饶的美梦(图16),只见图中阿Q一副臃肿的身躯倚着土谷祠的墙面,眼睛紧闭,呼呼大睡,头部似乎与身体产生了脱节,显得很不自然。再如阿Q被押上刑场这幅画(图17),人物的表情有些呆板,肢体也略显僵硬。这些木刻正像有学者评价的那样,“在整体上,刘岘由于缺乏绍兴的生活,对于《阿Q正传》的插图仍然存在如《孔乙己》插图一样的缺憾,环境与人物衣饰均呈现北方化,屋舍、酒店、尼姑庵、戏台、衙门等,都缺乏南方的特点,人物的帽子、背心、腰带、鞋等,也都带有北方的因素”[15]。

图15 刘岘《阿Q正传》木刻

图16 刘岘《阿Q正传》木刻

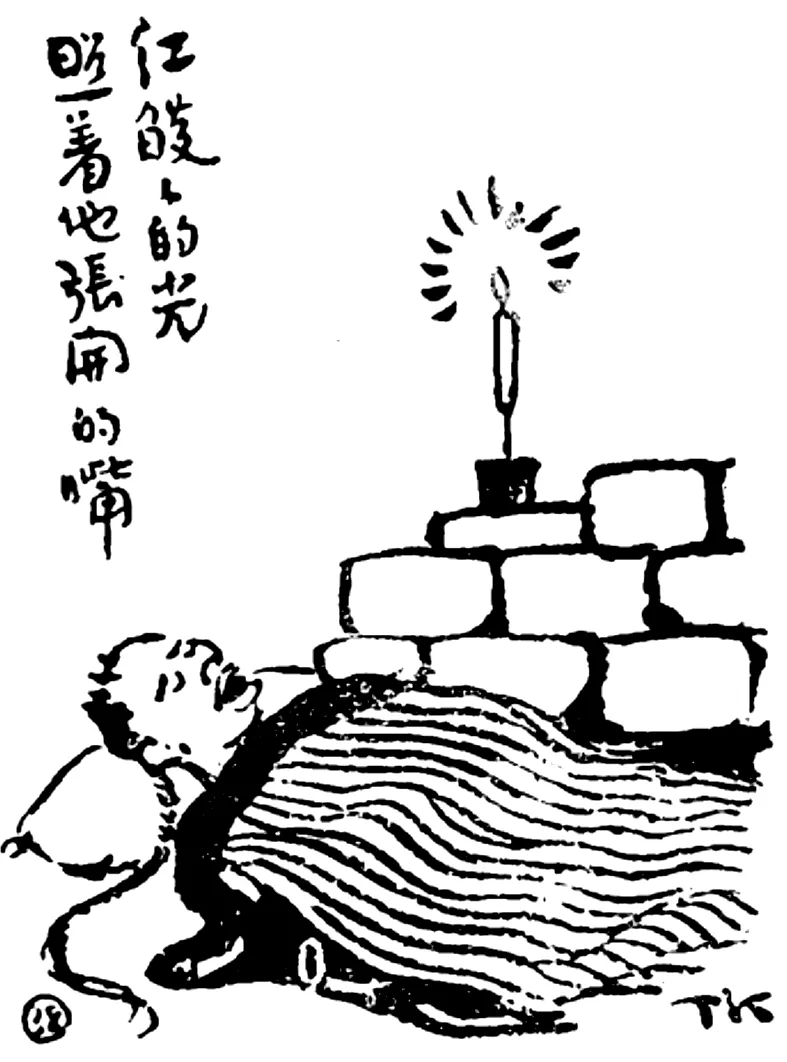

再来看同样用图像演绎这几幅场景的丰子恺绘画,在细节处理和空间营造上就显得更为到位。比如《漫画阿Q正传》第26幅(图18),天上飞着排成人字形的大雁,房屋周围是长着秧苗的水田,阿Q半爬在静修庵的矮墙上,一只手扯着何首乌的藤,往院内张望。还有第38幅(图19),阿Q厚厚的嘴唇微张,一副很享受的表情,似乎正沉醉在自己威风凛凛的美梦当中,辫子则躺在一边,残破的墙上摆放着发出微弱光芒的蜡烛。阿Q的这些动作与形象,很符合鲁迅所谓阿Q“没有流氓样,也不像瘪三样”,“有农民式的质朴,愚蠢,但也很沾了些游手之徒的狡猾”的标准。[16]此外,在描绘阿Q被押上刑场时,丰子恺往画面中安排了大量的人物(图20),处于人群中央的阿Q身穿囚服,一脸错愕,同两旁凶神恶煞的看护一起坐在大车里。车夫用力拉车,前面并排两个扛着枪的军人,后面一个人正在推车,周围满是不计其数的看客,从表情上来看,他们正在拿阿Q说笑,世间百态在这幅画中得到展现。

图18 丰子恺《漫画阿Q正传》第26幅

图19 丰子恺《漫画阿Q正传》第38幅

图20 丰子恺《漫画阿Q正传》第52幅

为《阿Q正传》造像的还有山东籍木刻家刘建庵,在他的作品中亦能发现北方的痕迹。例如《阿Q的造像》第35幅(图21),表现的是举人老爷乘乌篷船到乡下避难的场景,木刻中只见狂风大作,波涛滚滚,岸上的树光秃秃的,被吹得倒向了一边。据小说原文可知,此时应是宣统三年九月十四日,[17]正是南方暑去秋来的季节,树木虽不及盛夏时繁茂,却也不至于凋零至此,这明显与小说相违背。反观丰子恺为该场景创作的绘画(图22),一只乌篷船行驶于平静的河面,船头一人在撑篙,船尾一人在掌舵,船篷上的纹路清晰可见,岸边有几级石阶,岸上的树木郁郁葱葱,与小说中的节令相对应,这些细节刻画非常写实,整幅画面生动灵秀,也非常符合江南的空间特点。

图21 刘建庵《阿Q的造像》第35幅

图22 丰子恺《漫画阿Q正传》第35幅

三

丰子恺是一位非常重视反映现实世界的画家,他的绘画题材中诸如“儿童相”“学生相”“社会相”以及“战时相”大多取材于现实,即便很多“古诗新画”,他也赋予了许多现实内涵,其绘画思想基本可以用“新写实主义”来概括。(7)参见潘建伟:《超越写实:丰子恺与写实主义关系析论》,载《美育学刊》2018年第3期。他在用绘画来演绎鲁迅小说时也特别注重语言符号所指向的现实内容,他在《绘画鲁迅小说》的“序言”中说道:“这些小说所描写的,大都是清末的社会状况。男人都拖着辫子,女人都裹小脚,而且服装也和现今大不相同。这种状况,我是亲眼见过的。辛亥革命时,我十五岁。我曾做过十四五年的清朝人,现在闭了眼睛,颇能回想出清末的社会形相来。”[18]《漫画阿Q正传》成稿之后,为了使绘画最大程度上符合小说的空间环境,丰子恺还特意请绍兴籍的几位朋友帮忙提修改意见,并提道:“此画之背景应是绍兴,离吾乡崇德二三百里。我只经行其地一二次,全未熟悉绍兴风物。故画中背景,或据幼时在崇德所见(因为崇德也有阿Q),或但凭主观猜拟,并未加以考据。此次稿成,特请绍兴籍诸友检察。幸蒙指教,改正数处。”[19]由此可见,他将鲁迅小说转译成绘画时正是在努力追求一种“语图共相”。并不是说如刘岘、刘建庵等因其生活在北方就一定画不好鲁迅小说,而是说他们因为缺少对“语图共相”的正确认识,导致了他们的失败。如前文所说,鲁迅小说发挥的是定调功能,那么以小说为题材进行创作时必然就要考虑到其中的方方面面。鲁迅小说是有着浓厚地域色彩的文学作品,文中不仅塑造了众多像孔乙己、阿Q和祥林嫂这样鲜活的江南人物形象,还以毡帽、乌篷船和鲁镇的格局构建出一个独有的空间形态。绘画只有在与小说之间存在“语图共相”的前提下,创作出来的作品才会与小说文本符契,这与语言、图像这两种符号的基本特点有着密切的关系。事实上,在将具有现实指涉的语言作品改编为视觉作品时,即便艺术家缺少“语图共相”的天然优势,也要去努力创造这种共相。很多画家或电影导演,在改编以小说为题材的视觉作品时,往往也要通过阅读各种图文资料、甚至亲临现场,去感受小说本身所反映的现实空间,也正是这个道理。

在此,笔者想顺便谈一下关于“艺术地理学”的问题。“艺术地理学”的概念虽然出现较晚,但是关于艺术与地理之间关系的讨论在古今中外并不鲜见。温克尔曼曾将古希腊的艺术成就归功于其优越的自然环境。[20]丹纳在《艺术哲学》中也提到尼德兰的地理特征影响了佛兰德斯人的气质,进而连城市的面貌也受到了影响,艺术则是将这种特征显著地表现出来。[21]到了20世纪,雨果·哈辛格尔(Hugo Hassinger)提出了“艺术地理学”(Kunstgeographie)的概念。[22]在《走向艺术地理学》一书中,考夫曼(Thomas D. Kaufmann)追溯了“艺术地理学”的历史,考察了欧美日早期现代艺术史中地理维度的复杂性问题。[23]中国关于艺术与地理关系之论述亦颇为悠久,尤其是在文学和绘画领域。南朝刘勰就说过:“然屈平所以能洞监《风》、《骚》之情者,抑亦江山之助乎!”[24]宋人郭茂倩认为:“艳曲兴于南朝,胡音生于北俗。”[25]黄伯思则称:“盖屈、宋诸骚,皆书楚语,作楚声,纪楚地,名楚物,故可谓之楚辞。”[26]清代沈宗骞指出:“天地之气,各以方殊,而人亦因之。南方山水蕴藉而萦纡,人生其间,得气之正者,为温润和雅,其偏者则轻佻浮薄。北方山水奇杰而雄厚,人生其间,得气之正者,为刚健爽直,其偏者则粗厉强横。此自然之理也。于是率其性而发为笔墨,遂亦有南北之殊焉。”[27]明清之际,有些绘画流派以画家的地缘关系来命名,如金陵画派、新安画派、吴门画派和浙江画派等。近代以来,刘师培在《南北文学不同论》中认为中国南北文学的差异就是由两个不同区域的地理环境造成的。另外,王国维的《屈子文学之精神》和汪辟疆的《近代诗派与地域》也都有谈到地理环境对文学创作的影响。在绘画上,潘天寿认为江南画家董源的画作“峰峦出没,云雾显晦,不装巧趣,皆得天真,岚色郁苍,枝干劲挺,咸有生意,溪桥渔浦,洲渚掩映,一片江南也”[28]。

地理环境影响艺术创作的观点自然有其合理性,但也不是放之四海而皆准。因为艺术与地理之关系若即若离,不同的艺术流派对此都有自己的见解。现实主义强调艺术要反映现实世界,那么,地理环境就会对艺术创作产生较大影响;而浪漫主义则认为艺术要表达内心情感,那么,地理环境对艺术创作的影响就相对较小。此外,纵使艺术创作或多或少会受到地理环境的影响,但是艺术家可以发挥自己的主观能动作用来突破地理环境的限制。所谓的主观能动作用,并不是说艺术家可以完全不顾外在世界,而是说对外在世界的把握可以突破个人的经历来实现,即可以通过阅读各种图文资料来获得一种类似的体验。比如刘岘等人虽然缺少“语图共相”的天然优势,却可以通过大量阅读各种图文资料来弥补这种缺失。但他们缺乏这个认识,只是从自己的“前理解”出发来演绎鲁迅小说,就好像比较文学研究学者经常举到的例子那样:水中的鱼,在借助青蛙的陈述进行想象时,就会根据它自身经验的“模子”来构思人类世界的模样。[29]当然反过来说,这种情况也正好说明了艺术地理学的观点:艺术家很难摆脱与生俱来的现实环境对其产生的影响,如果他缺少独立的精神与正确的认识的话。

相对来说,丰子恺就要比刘岘等人更具优势,这不仅体现于他原本就生活在江南,熟悉江南的地域特征与人物特色,更体现在他对语言与图像这两种符号基本特性的正确认识。对鲁迅小说的图像演绎不仅是对原文本的摹仿,也是对江南地域空间的摹仿。丰子恺把握住了“语图共相”,既使得他的绘画对鲁迅小说的传播很好地发挥了“麦克风”的作用,也为艺术家用图像演绎类似鲁迅小说这种颇具地域色彩、现实指涉的语言文本提供了某种借鉴。