“用中学”:“语文要素”深度学习的呼唤

王祥连 刘倩

【摘 要】语文课程是实践性课程,应着重培养学生的语文实践能力,而培养这种能力的主要途径也应是语文实践。语文课程为的是“用”(运用语言文字能力),而培养这种能力的主要途径亦要借助“用”,语文教学需“学中用”,也要“用中学”。

【关键词】“用中学” 语文要素 深度学习

统编版语文教材采用了人文主题和语文要素的双线组元。与语文要素深度学习相匹配的教学方式方法是什么?笔者认为,“语文要素”应理解成“语文学习能力的综合”,既包括语文知识,也包括语文能力,还包括语文学习的方法和习惯。简单地说,通过语文课的学习,学生的言语系统得以改善,课上、课后会用、会做、会表达即为习得“语文要素”。而实现这种语文要素的有效途径在于“用”,“用”的本质是实践活动。语文教学中需在“用中学用”,并能“以用学用”。

本文结合《火烧云》一课的教学为例,简要探讨如何在语文课堂上借助“用中学用”有效达成语文要素。

一、出示课题:初步认识“火烧云”

1.出示资料,了解“火烧云”的科学解释。

师:什么是火烧云?

课件出示:清晨,太阳刚刚出来的时候,或者傍晚太阳落山的时候,天边的云彩常常是通红的一片,像火烧的一样。人们把这种通红的云,叫作“火燒云”,又叫“朝霞”或“晚霞”。

2.联系课文,认识课文中所写的“火烧云”是哪一种情况。

师:课文介绍的是什么时候的火烧云?

(课件出示:晚饭过后,火烧云上来了)

生:傍晚时候的火烧云。

【赏析】“火烧云”在《现代汉语词典》中存在多种义项,教师在这里出示了完整解释,结合课文内容让学生自己判断。如此设计降低了学习难度,且指向运用。

二、巧辨“威”“武”,突破字词难点

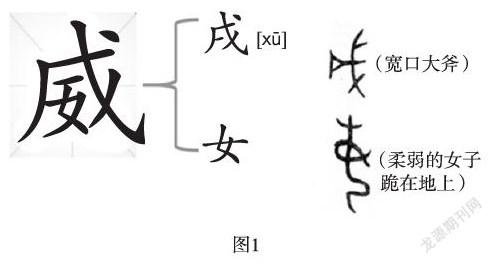

师:“威”字由两部分组成,第一部分念“戌”,观察一下图1,这是?

生:斧头。

师:古代的一种兵器,它叫“戌”。看,像不像大斧子。(像!)那这是?(往下指)

生:女。

师:为什么有个“女”呢?“女”字原来的造型是柔弱女子跪在地上,用“斧”放于“女”头上以此表示“威慑”“威胁”。“威”字形象地表明了古代女子的悲惨生活,古人造字都有讲究的哦。老师再来确认一下有没有一撇?

生1:有,是脚叉!

生2:是把柄!

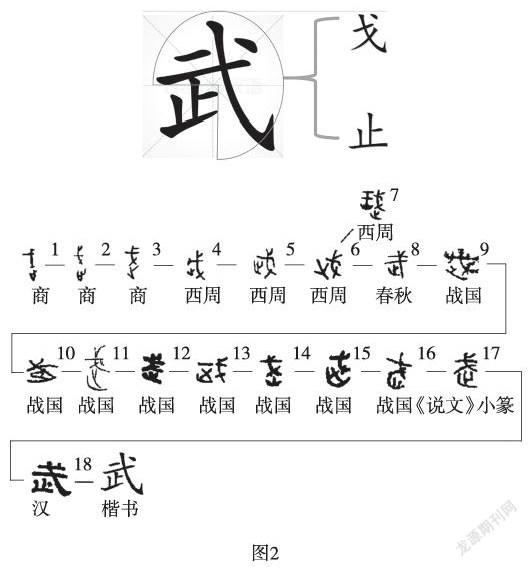

师:再来看“武”,第一部分是“戈”,古代的一种兵器。明明在“戈”字里有一撇,怎么到“武”字里,没有一撇了呢?

师:小眼睛睁大,看看图2(图为“武”字自商朝以来的变化),你有什么发现?

生:我们先看图2中第二幅图,这里有撇,到了第五幅图还是有小撇,但到了第八幅图,撇就没了。

师:不是没了,注意看,到了隶书时,“戈”字的笔画“横”变成了“武”字中的小横,“戈”字的下一撇变成了“武”字中的长横。看明白了吗?

生:哦!

师:那下面的“止”又如何解释呢?两种意思:第一种“戈”为兵器,以“戈”止战,以战止战;第二种“武”字中的“止”指的是脚,表示站稳了,拿起武器,才能打胜仗。

(师板书范写,生口述书写笔画,书写过程中再次强调注意事项)

【赏析】“威”“武”二字不易区分,尤其是笔画“撇”的区分。然而当学生亲身比较“威”“武”字形的变迁后,他们便不容易出现记忆偏差,因为他们的脑海中呈现的不再是一个个单调的汉字,而是一幅幅动态变化的图画。如此既解决了易写错的难题,又于无形中融入中华汉字文化的深厚内涵。

三、精读课文:感受火烧云的变化美及作者的语言美

1.品读“火烧云”给大地带来的变化

生(朗读):霞光照得小孩子的脸红红的,大白狗变成红的了,红公鸡变成金的了,黑母鸡变成紫檀色的了。

师:“红公鸡变成金的了”读得特别好,我还想听一遍!

(生再读,读的过程中特意强调“红的”“金的”“紫檀色”)

师:掌声送给这个同学!老师发现这里连用三个“变成”,知道这是一种什么修辞手法?

生:排比。

师:准确!“变成”一连用让人感觉——

生:很奇妙!

师:什么很奇妙?

生:变颜色很奇妙!

师:是的,周围的事物全部变了颜色,不仅仅是三个!

生:周围的一切,整个世界都变了。

师:那多壮观,来看大屏幕,小眼睛放亮!这叫——

(生读,配图出示三处排比句,以图示意“大红狗”“金公鸡”“紫檀母鸡”)

师:谁再来读读这段话?

(指名朗读)

师:不错,真好!我们一起来一遍好不好。

(生饶有兴趣地将此段文字再读了一遍)

师(引读):霞光照得小孩子的脸红红的,读——

(生捧书,顺着老师的引导第7遍读文)

师:何止这三处变化,一切都——

生:变——了——

师:是的,一切都变了!

【赏析】关于“霞光中万物变化”的教学,从整体入手,关注由三个“变成”构成的具有叙述变化性质的排比句。当学生初步感受到世界因霞光更迭变得奇妙、有趣之后,复沓式的朗读接踵而至,在生生朗读的感染下,整个世界果真变得亮堂起来。随后教师出示精心挑选与文字相适配的图片,图文互促,既有“意解”,又有“画解”,画面不断重现,充盈在学生的心间。

2.演读“火烧云”给人们带来的快乐

师:在这变化的世界里,人们的心情怎么样呢?

生:开心、欢快。

师:个人认为这一段写得特别精彩!你们认为这一段怎么读才能更好地表现出来?

生: 自然。

师:朗读都需自然。

生: 分角色表演读!

师:是的,那谁来试试“老爷爷”?(角色1)还有旁边走过来的乘凉的人,谁来?(角色2)

师:请问你现在是谁?

演员1:老爷爷。

师:多大啦?

演员1:10岁。

师:10岁就老爷爷啦?(生大笑)你得记住自己是老爷爷哦!

师(引读):“喂猪的老头儿在墙根靠着……”,他刚想说——

角色1:你们也变了!(惟妙惟肖地模仿老爷爷年迈的声音)

师:再来一遍,这个老爷爷多像哦!(角色1更努力地入情入境:手摸胡须,嗓子变粗,认真模仿)

角色1:你们也变了——

师:旁边走来个乘凉的人对他说——

角色2:您老人家必要高寿,您老是金胡子了。

师(评价):那个金胡子读得多好,您老是金——胡子了!再读一遍。

角色2:您老人家必要高寿,您老是金胡子了。(特别强调“必要高寿”“金胡子”,像模像样,自然大方)

角色1:哎呀,小姑娘说得对呀!

(猝不及防的回答引来全场阵阵笑声)

师:掌声送给他们!萧红是“文学洛神”,她不拒绝平庸,你看他们两个人在“文学洛神”的影响下,自己也会创造了,掌声再次送给这两位同学!四人一小组,分工,表演这一小节,开始!

【赏析】看得出来,在表演过程中学生都在生动活泼、富有创造性地学。对话中,学生即兴创造如此独特有趣的言语,皆是因教师处处让学生在情境中活学活用。

3.体悟“火烧云”形态千变万化

师:阅读第4~6自然段,作者所花笔墨最多,写它(火烧云)的形状变化。最大的特点在于?

生:多!

师:是的,千变万化,写了哪些代表性的形状?

生:有马,狗,还有庙门前的狮子。

师:是庙门前的狮子啊?

生:是“像”庙门前的狮子!

师:对,看到它联想到了庙门前的狮子。请你再读这一处。

(生朗诵,“腿伸开了”处读得较浮夸)

师:就用这语调来读,从“腿伸开了”开始再读一遍。

(生重读)

师:你为什么这样读?

生:因为我觉得尾巴不见了很奇怪。

师:很奇怪对不对?这句话写出了变化的奇怪、奇妙之外,我个人认为还有一个地方写得很妙,有没有发现?

生:像等人骑上它的背,它才站起来似的。

师:为什么?

生:用了比喻。

师:是比喻吗?虽然有个“像”,但不是比喻。

生:我只觉得很动态、很妙。

师:很妙、很动态我们都知道的,这是一种?

生:猜测!

师:对,猜测,也叫?

生:猜想!联想!

师:这一想就动态化了,就更生动了。前面如果是写的这匹马的样子的话,那后面不仅写到看到的,还写了由此产生的什么?

生:想到的!猜测的!

师:猜测的!她的联想!那就不一样咯,看到的跟想到的,把它们融合在一起,那就紧紧交融,那就妙不可言啊,这才叫“文学洛神”呀!不相信你们试试看。

(老師将“像等人骑上它的背,它才站起来似的”这句话去掉)

师:请大家去掉以后再读一读。

(生自由读)

师:像作者这样一加,就把马写活了啊!这匹马像等人骑上它的背,它才站起来似的,这还是一匹什么样的马?

生:听话的马!

师:对,听话的马,温驯的马,可爱的马,是一匹神马了!作者用什么把它写活的?

生:用她的猜想。

师:对,不仅写她所见,而且写她?

生:所想!

师:对,写她所想,把它们融合在一起,马就写活了!

师:那谁来把它读活、读好呢?你们班朗诵第一高手是谁啊?

师:那好,你来读一下。

(生1读)

师:我们掌声送给她。接下来还有两段也很精彩,同样把所见和所想融合在一起,妙不可言,你们班男一号是谁?

(生2读)

师:后面一句里的一个“似乎”又把这只狗写活了,第六段写大狮子也是如此。

(课件出示火烧云变成不同动物的填空,生再读)

师:你们学会运用“所见+所想+变化”的写作方法后,就能和萧红一样,成为“文学洛神”了!

【赏析】教学“马”这部分,从“读”入手,加以引导。“我觉得有个地方写得特别传神!”引导学生发现作家赋予马儿性情,将马儿写活了,感受文本秘妙——作家萧红不仅细致地刻画了看到的场景,还融入了自己的“想象”,从而写得活灵活现,引人入胜。

在感性基础上,教师再来引导学生认知写法,学生关注到文本的独特之处在于作者把“看到的”和“想到的”融为一体,这是真正的从“感性”到“理性”。其实理性的结论告诉学生亦可,然而大师不是这样处理的,基于学生的愤悱状态,在他们充分感知后,进而破译语言文字密钥之所在。

当学生经历了此过程后,他们能在语境中感受“文学洛神”笔下火烧云形状变化的奇妙,并和作者一起处在“以我观物,不知何者为我,不知何者为物”的景我合一的两忘状态。当学生尝试自主表达生活中的事物时,就不再停留于冷冰冰地、客观地介绍事物,自然会融入自己的情感,从而实现“我手写我心”的真我境界。

注:本文系江苏省教育科学“十三五”规划2018年度普教重点课题“用中学:小学语文‘用学课堂’构建”(课题编号:B-b/2018/02/33)的阶段性研究成果之一。