巨刺、缪刺联合应用治疗膝关节内侧副韧带损伤*

孙冬颖,魏 来,冯亚兰,侯建鹏△

(1.黑龙江中医药大学,黑龙江 哈尔滨 150040;2.黑龙江中医药大学附属第一医院,黑龙江 哈尔滨 150040)

膝关节内侧副韧带(Medial collateral ligament,MCL)对膝关节的稳定起主要作用,其损伤多在体育运动中发生,受伤后主要表现为局部肿胀、疼痛及膝关节活动受限等症状,临床I、II度损伤患者常采用保守治疗。对高中篮球运动员受伤的流行病学调查指出[1],膝、踝关节损伤原因中,内侧副韧带损伤超过20%。另对其病因分析指出[2],受损主要原因为运动前准备不够、体力不支及运动量过大等三方面。针对运动员患者,快速缓解疼痛,避免后续损伤,使其尽快恢复训练至关重要,临床早期干预治疗对韧带恢复有着重要意义[3]。笔者对比研究巨刺联合缪刺法和普通针刺法治疗膝关节内侧副韧带损伤,应用巨刺和缪刺法治疗的患者获得相对满意的临床疗效,详细报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

60例患者均于2020年1月—2021年5月来自黑龙江中医药大学附属第一医院门诊就诊患者,采用随机法分为巨缪组和常规针刺组,每组30例。比较两组性别、年龄及病程,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见表1。

表1 两组患者基线情况

1.2 诊断标准

参照《中医骨伤科学基础》[4]制定:①有膝部外伤史;②膝局部压痛、肿胀,关节屈伸活动受限;③辅助检查明确膝关节内侧副韧带损伤。

1.3 纳入标准

①符合诊断标准;②年龄18~65岁,有外伤史,发病3 d~6周;③VAS评分>4分;④损伤程度为Ⅰ级、Ⅱ级;⑤知情并同意加入临床观察。

1.4 排除标准

①不符合纳入标准;②晕针患者;③合并有开放性伤口者、骨折和膝骨关节炎患者;④依从性差者。

1.5 治疗方法

1.5.1 常规针刺组 取穴:内膝眼、外膝眼、血海、梁丘、阴陵泉和足三里。操作:常规消毒,取0.3 mm×50 mm规格针具,所有腧穴定位、针刺角度及深度均参照梁繁荣主编《针灸学》教材[5](中医药院校十二五规划教材),内膝眼(向后外斜刺20~30 mm)、外膝眼(向后内斜刺20~30 mm)、血海(直刺40~45 mm)、梁丘(直刺40~45 mm)、阴陵泉(直刺40~45 mm)和足三里(直刺40~45 mm),平补平泻,留针30 min,4次/周治疗,2周后进行评价。

1.5.2 巨缪组 应用巨刺和缪刺针法治疗。巨刺取穴:合谷(直刺40~45 mm)、太冲(直刺30~40 mm)(两穴均取对侧)。操作:常规消毒,选取针具同上,先后针刺健侧合谷、太冲两穴,得气后进行运动针法,以患者耐受为度嘱其缓慢适度屈伸患侧膝关节,同时对针灸针行捻转泻法,反复行针与运动结合3次后按压针孔出针。缪刺取穴:在内膝眼、膝内侧寻找痛点,通常内侧副韧带损伤取对侧尺泽、曲泽。操作:常规消毒,先后针刺健侧尺泽(直刺30~40 mm)、曲泽(直刺30~40 mm)两穴,得气后行捻转泻法的同时配合运动针法,即对针灸针行捻转泻法,同时令患者适度屈伸患侧膝关节,反复行针与运动结合3次后按压针孔出针。4次/周治疗,2周后进行评价。

1.6 观察指标

1.6.1 总有效率 参考《中药新药临床研究指导原则》[6]制定。显效:治疗后Lysholm评分上升>30分;有效:治疗后Lysholm评分上升11~29分;进步:Lysholm评分上升6~10分;无效:Lysholm评分上升不超过5分。总有效率=(显效+有效+进步)例数/总例数×100%。

1.6.2 疼痛视觉模拟评分(VAS) 0~10分,评分越高提示疼痛越强[7]。

1.6.3 膝关节功能(Lysholm) 记录总分0~100分,并分别记录跛行、关节稳定、肿胀、上楼梯和下楼梯等5项评分,每项评分0~20分,评分越高提示膝关节功能越好[8]。

1.6.4 实验室指标 采用酶联免疫吸附法分别检测治疗前后相关炎性介质:白细胞介素-1(interleukin 1,IL-1)、白细胞介素-6(interleukin 6,IL-6)和白细胞介素-8(interleukin 8,IL-8)。

1.7 统计学处理

将数据导入SPSS22.0软件分析,其中计量资料采用均数±标准差表示,用t检验,若不符合正态分布则采用非参数检验;计数资料采用χ2检验,等级资料用秩和检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

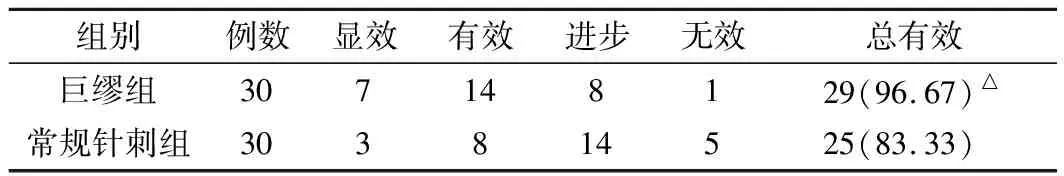

2.1 两组总有效率比较

治疗后,巨缪组有效率为96.67%,常规针刺组83.33%,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组总有效率比较 [例(%)]

2.2 两组VAS、Lysholm评分比较

治疗前,两组VAS、Lysholm评分比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性;治疗后,两组VAS、Lysholm评分较疗前均改善,差异有统计学意义(P<0.05),且巨缪组优于常规针刺组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组VAS、Lysholm治疗前后比较分)

2.3 两组Lysholm各项评分比较

治疗前,两组Lysholm各项评分比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性;治疗后,两组Lysholm各项评分较疗前均增高,差异均有统计学意义(P<0.05),且巨缪组优于常规针刺组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 两组Lysholm各项评分治疗前后比较

2.4 两组实验室指标比较

治疗前,两组IL-1、IL-6及IL-8指标比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性;治疗后,两组IL-1、IL-6及IL-8均较疗前降低,差异均有统计学意义(P<0.05),且巨缪组优于常规针刺组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表5。

表5 两组实验室指标治疗前后比较

3 讨论

膝关节侧副韧带损伤属中医学“膝骨缝筋伤”范畴,多因遇外邪侵袭,使外邪之气停滞于关节,致局部血行受困、经脉痹阻。《经络学》中指出“筋伤”属经病,而经伤致络脉瘀阻产生疼痛,中医治则当通经活络、祛瘀止痛消肿。并现代众多临床学者经大量临床观察得出一致结论,针灸镇痛效用显著[9-11]。且有实验研究指出[12-14],针灸的镇痛机制可能通过神经免疫、信号转导通路和调高肌肉协同等调节完成。有学者提出活动后肌损伤的炎症学说,其中IL-1、IL-6为参与组织损伤、疼痛和修复过程的重要炎性因子,IL-1为促炎症反应因子,在组织损伤后促进炎症反应,IL-6为糖化基蛋白,在运动中被迅速激活[15]。IL-8能够反应局部组织的炎性反应,相关血清炎性水平可作为临床判断疗效的试验数据[16]。因此本研究观察选择血清IL-1、IL-6及IL-8炎性因子作为临床实验室观察指标。

《黄帝内经》中首次提出巨刺、缪刺针法,《缪刺论》曰:“邪客于经,左盛则右病,右盛则左病,亦有移易者,左痛未己而右脉先病,如此者,必巨刺之,必中其经,非络脉也。故络病者,其痛与经脉缪处,故命曰缪刺”,解释了巨刺法、缪刺法均为交叉取穴治疗方法,而巨刺治疗经病,缪刺法主治络病。本研究选用两刺法合用,实现中医学治疗“膝骨缝筋伤”的经、络共损的病机。巨刺法取穴对侧合谷、太冲两穴,均为原穴,合谷属手阳明大肠经,太冲属足厥阴肝经,合称“四关穴”,《标幽赋》云:“寒热痛痹,开四关而己之。”《针灸大全》中注:“四关者,五藏有六府,六府有十二原,十二原出于四关一太冲、合谷是也。”指出了四关祛痹痛和调节脏腑的作用。合谷属阳,所在多气血之经,太冲属阴,所在藏血之经,两穴共奏调和阴阳、活血行气止痛之功。古有载:“交经缪刺,左有病而右畔取,泻络运针,头有病而脚上针”,缪刺法通过在内膝眼、膝内侧寻找痛点,根据辨经在对侧选穴,取对应同名经尺泽、曲泽二穴。有文献基于CNKI数据库和万方数据挖掘缪刺法的临床应用情况得出结论,缪刺法多用于治疗肌肉骨骼系统、扭伤类及神经系统疾病,行针应用泻法,对于面肌痉挛、肱骨外上髁炎、脑卒中后遗症和踝关节扭伤等疾病有一定优势[17]。现代医学研究推测[18],交叉取穴治疗疾病的机制可能是因为传导感觉和运动的部分纤维均在锥体内交叉至对侧,在脊髓内交叉上传至脑干,经丘脑到达大脑皮层,在各级神经元对疼痛相关递质进行调整,使对侧脊神经节细胞起到兴奋或抑制作用。对于行针配合膝关节运动,有研究指出[19-20],配合运动能够舒展痉挛筋肉,提高张力,同时改善周围血液、淋巴循环,促进水肿吸收和消散瘀血。

本研究结果显示,巨刺、缪刺联合应用治疗膝关节MCL临床有效率较普通针刺提高;在膝关节活动功能包括跛行、关节稳定、肿胀、上楼梯、下楼梯及缓解疼痛等方面均优于常规针刺,且明显降低IL-1、IL-6及IL-8等炎性介质,推测或许巨刺联合缪刺能够通过更加有效地降低相关炎性介质水平,从而提高治疗效果。与普通针刺比较,巨刺、缪刺激强度大、取穴少,将行针刺激针感传导与患者主动运动相结合,以达到以疏通经络、恢复肌腱、韧带功能和消肿止痹痛目的,临床研究中证实疗效显著,但本临床观察样本量小且为单一中心观察,日后可进行多中心、大样本的研究以更进一步证实巨刺、缪刺法治疗膝关节内侧副韧带损伤的疗效。