劳动力流动与地区制造业升级

——基于转移升级和转型升级角度

郝凤霞 江文槿 楼 永

一 引 言

当前中国人口流动趋势出现的新动向或将对未来地区产业转移与转型造成显著影响。人口因素在中国经济发展尤其是制造业发展中扮演了重要角色,中国以往的“民工潮”验证了刘易斯模型中无限供给的古典假设,但近年来,二元经济结构状态发生改变。目前中国的人口结构正发生几方面的变化:一是人口红利逐渐消融,人口老龄化、剩余劳动力供给不足等问题开始凸显(蔡昉和都阳,2011)[1]。2010年以来中国劳动力供求格局从基本平衡转向劳动力供给不足,劳动参与率和劳动年龄人口规模不断下降(李建伟,2020)[2]。二是人口流动规模出现下降,并呈现新趋势。据卫健委发布的《中国流动人口发展报告2018》,2017年全国流动人口总量为2.44亿人,2015-2017年依次较上年减少600万人、171万人、82万人,即以往不断增长的流动人口规模开始小幅度下降;随着中西部的开发和崛起,劳动力呈现出部分回流中西部城市的迹象(铁瑛和张明志,2019)[3]。三是中国高等教育扩招,为向“人才红利”的转变提供基础,使得中国劳动力结构转型呈现出独特之处,即“务工”劳动力越来越缺乏,但产生大量廉价“知识型劳动力”(马忠东,2019)[4]。

与劳动力大规模流动密切相关的是经济结构和产业结构的变化。20世纪70年代后期开始,中国沿海地区抓住西方技术转移和扩散的机会,凭借本土资源和“人口红利”,通过承接加工贸易的方式,短期内实现中国工业的快速发展。但这一时期承接的主要是附加值较低的劳动密集型产业,对人口的依赖性强。随着人口结构的变化和工业化的深入,人口红利逐渐消融,资源成本上升,早期粗放型发展模式下的不平衡、不可持续问题日益突出。中国政府也认识到了这一点,在20世纪末提出西部大开发战略,并尝试改变经济增长方式。产业布局上,利用东中西部的地区差异,依托产业梯度进行产业的转移和承接;在要素投入方面,中国的产业正在从传统的资源和人口驱动转型为技术和创新驱动。但既有研究发现,中国在产业调整的过程中,面临着产业转移和产业转型的双重困境(戴翔和刘梦,2016)[5]。一方面,沿海加工贸易产业正成为地区间转移的主要产业,但由于“劳动力转移刚性”的阶段性存在(樊士德,2015)[6],沿海产业在向内陆地区迁移的过程中遭遇“招工难”问题;另一方面,由于自主研发能力相对较低,转型路径受阻,东部沿海地区产业更新难,陷入了“腾笼换鸟”却无鸟可换入的尴尬境地。

人口结构和产业结构纷纷转型的背景下,劳动力流动呈现出何种新趋势,劳动力质量和数量对地区制造业升级有何影响,又通过何种路径对制造业升级产生影响,弄清楚这些问题对地区经济发展有着重要意义。本文的边际贡献在于:第一,结合各地区制造业结构,测算细分行业的技术复杂度进行行业划分,构建表征制造业升级的新指标,探究劳动力流入与地区制造业升级的直接联系;第二,利用区位熵指标将产业升级分解为转移升级和转型升级,从纵横两个方向揭示劳动力数量和质量对中国制造业升级的影响路径;第三,研究发现,劳动力质量提高对中高技术制造业升级的正向影响大于对高技术制造业,结合相关研究和数据,中国高技术制造业的确存在人才不足和高知型劳动力“脱实向虚”问题;第四,研究表明劳动力数量对不同技术等级的制造业影响不同,劳动力供给减少能够“倒逼”高技术制造业升级,但作用有限,总体上劳动力数量增加促进地区制造业升级,这也在一定程度上解释了为什么现有关于劳动力流动对产业升级的影响研究持有正反不同的观点。

二 文献综述

国外学者通常将中国的劳动力流动现象称为“内部迁移(Internal Migration)”(Ma和Tang,2020[7];Rowland,1992[8]),与跨国迁移相区别。本文中的劳动力流动,也采用了该定义,即在国家内部不同行政区域间的迁移。一些文献认为农村剩余劳动力的流动解释了中国的经济增长(Tombe和Zhu,2019)[9]。也有文献强调移民带来的社会挑战,低技能移民工人通常不享有基本劳动权利,缺乏福利保障(Scheineson,2009)[10]。

劳动力流动无疑对中国产业尤其是制造业有着重要影响。影响机制层面,供给端看,劳动力流动能改变地区的要素禀赋,并通过市场化流动优化资源配置、提高要素生产率,促进人力资本的积累,从而影响地区制造业的发展。需求端看,劳动力流动通常伴随着收入的变化,且拉大地区间的收入差距(樊士德和姜德波,2011)[11],可支配收入的增加会刺激消费能力,同时新进入劳动者也会对地区消费结构产生影响,市场条件下企业因需求变化而调整产品,从而促使产业结构升级。

实证研究方面,国内外相关研究持不同结论。一些研究表明,劳动力供给增加促进地区产业升级。Saracoglu和Roe(2015)[12]对比149个国家和地区的农村人口比重与人均GDP水平,发现城市人口增长趋势与经济增长存在正相关关系,内部移民率较高的国家经济增速更快。曹芳芳和程杰(2020)[13]对地级城市“市辖区”层面的研究指出,城市迁移劳动力比例提高推动经济结构从农业向非农产业转变。也有学者提出,人口结构转型背景下,劳动力供给的下降对产业升级存在“倒逼”作用。铁瑛(2019)[14]发现城市劳动参与率下降显著促进加工贸易出口国内附加值率提高。

对于产业转移和产业转型,学术界目前尚无统一的定义。对产业转移,较广泛认同的解释是产业从一个国家或地区流动到另一个国家或地区,即产业和生产要素在空间分布上的变化。外国学者较早对产业转移进行了系统性的研究,早期主要有工业区位理论、雁行模式理论、生命周期理论、劳动密集型产业转移理论等。20世纪90年代后,以Krugman为代表的新经济地理学派,以更符合现实的边际收益递增、不完全竞争市场和路径依赖为基础,从产业的空间集聚角度研究产业转移问题。产业转型升级的界定主要有两种:一是行业的转变,如从一次产业转向二三产业、从传统制造业转向新兴产业。二是产业从低附加值转向高附加值,可以理解为产业链环节的攀升。实证研究方面,部分研究表明增加劳动力供给对产业转移和转型有积极作用。Tyers和Golley(2007)[15]的研究表明,充足的劳动力是中国吸引海外产业、实现制造业快速发展的重要原因。戴翔和刘梦(2016)[5]对产业转移和转型进行了较清晰的划分,发现劳动力数量增加对低技术产业的转移和转型有利,人口红利衰减会加速中国工业产业的空间转移,“倒逼”低技术产业向高技术产业转型;但中国高技术劳动力稀缺问题较严重,产业转型可能“断档”。

综合来看,劳动力流动与产业升级的关系是两方面的:一方面,劳动力是产业发展必要的投入要素,缺乏劳动力支撑会限制产业发展;另一方面,劳动力供给减少、劳动力成本上涨,可能促使产业加快向高附加值产业转型。但现有文献较少将劳动力流动和产业升级直接联系起来,且这少部分文章在研究结果上存在由测量方法不同和未区分行业带来的显著差异。此外,现有研究大多为三次产业层面,较少具体到制造业内部。更鲜有文章同时研究劳动力流动对中国制造业转移和转型路径的影响。因此,本文利用地区制造业细分行业的出口数据和技术复杂度概念,构建衡量地区制造业升级的指标,并根据行业技术复杂度进行行业分类;同时基于区位熵指数,将产业升级分解为转移升级和转型升级,从纵横两个方向揭示劳动力数量和质量对中国制造业升级的影响路径。后文内容结构:第三部分为理论模型,第四部分为实证模型构建、变量说明及描述性分析,第五部分为实证结果分析和稳健性检验,第六部分为结论与政策启示。

三 理论模型

(一)产业转移

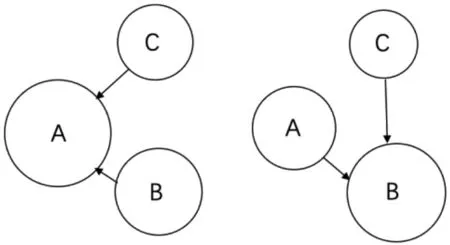

t0时期 t1时期图1 单一产业三地区的产业转移模型注:圆圈大小表示产业规模,箭头方向为产业流动方向。

假设在某一初始时期t0,由于初始的地理位置、规模、成本优势等,A、B、C三地区产业m的初始规模S满足SA>SB>SC,A地区与B、C两地区间的距离满足dAB

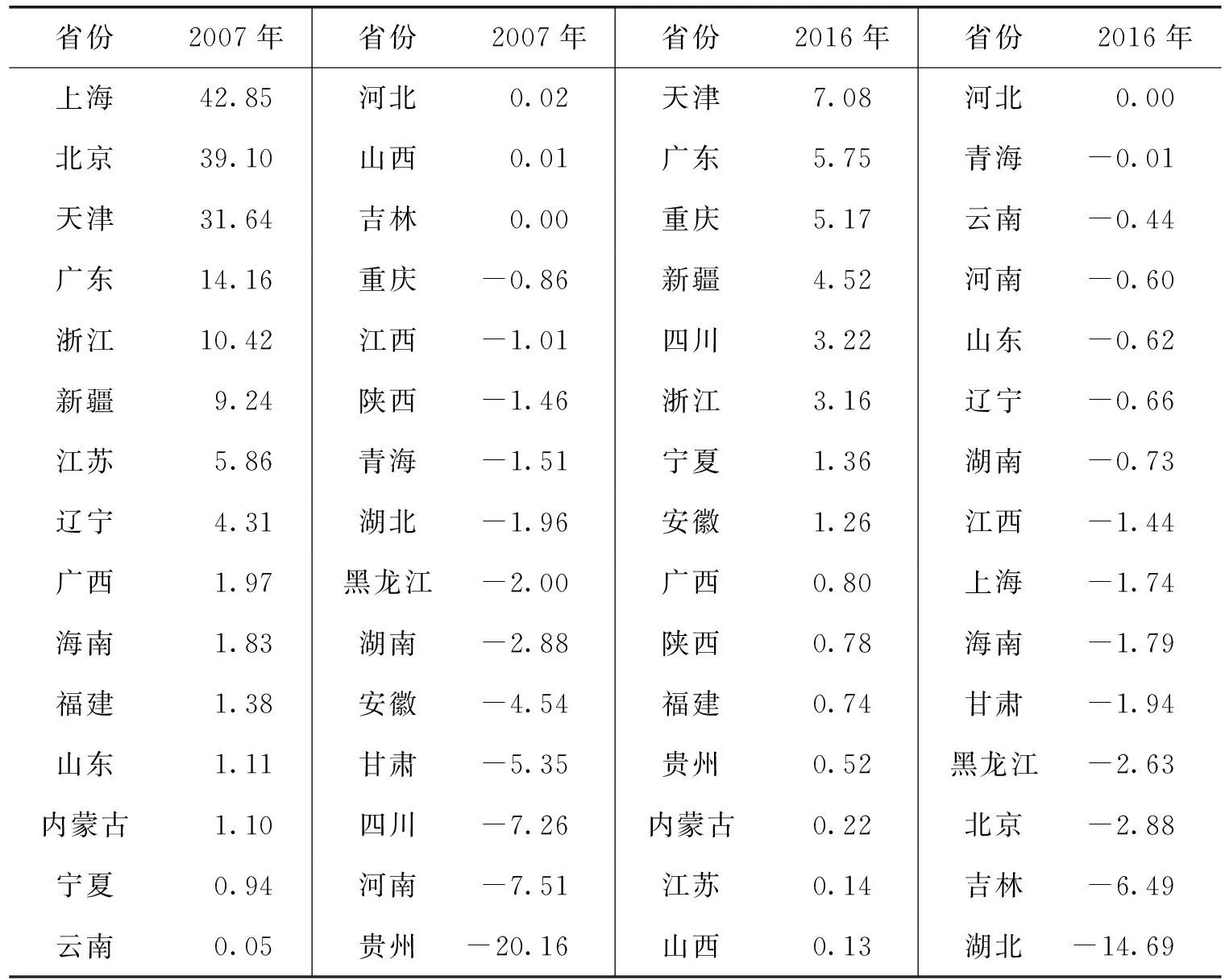

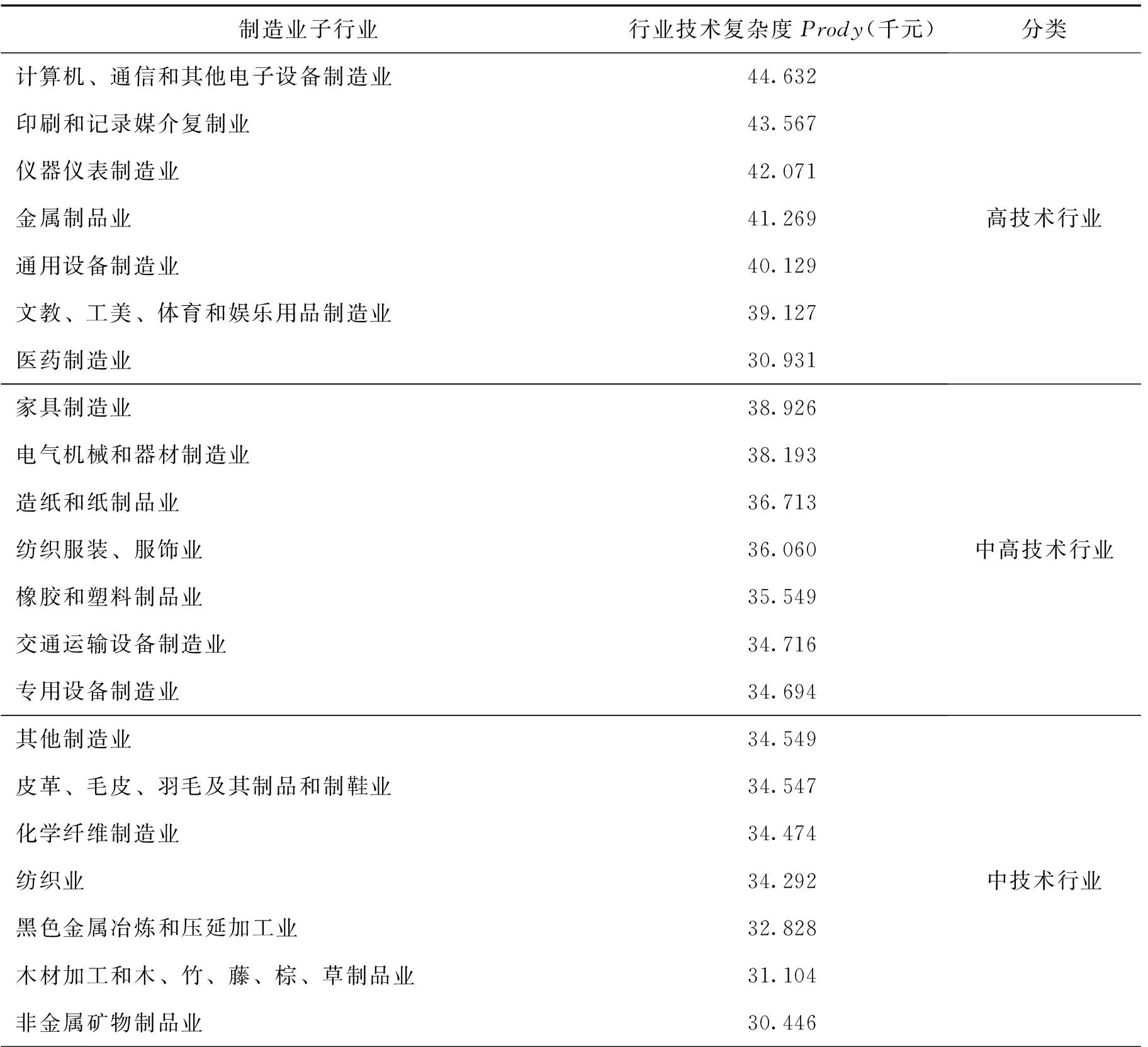

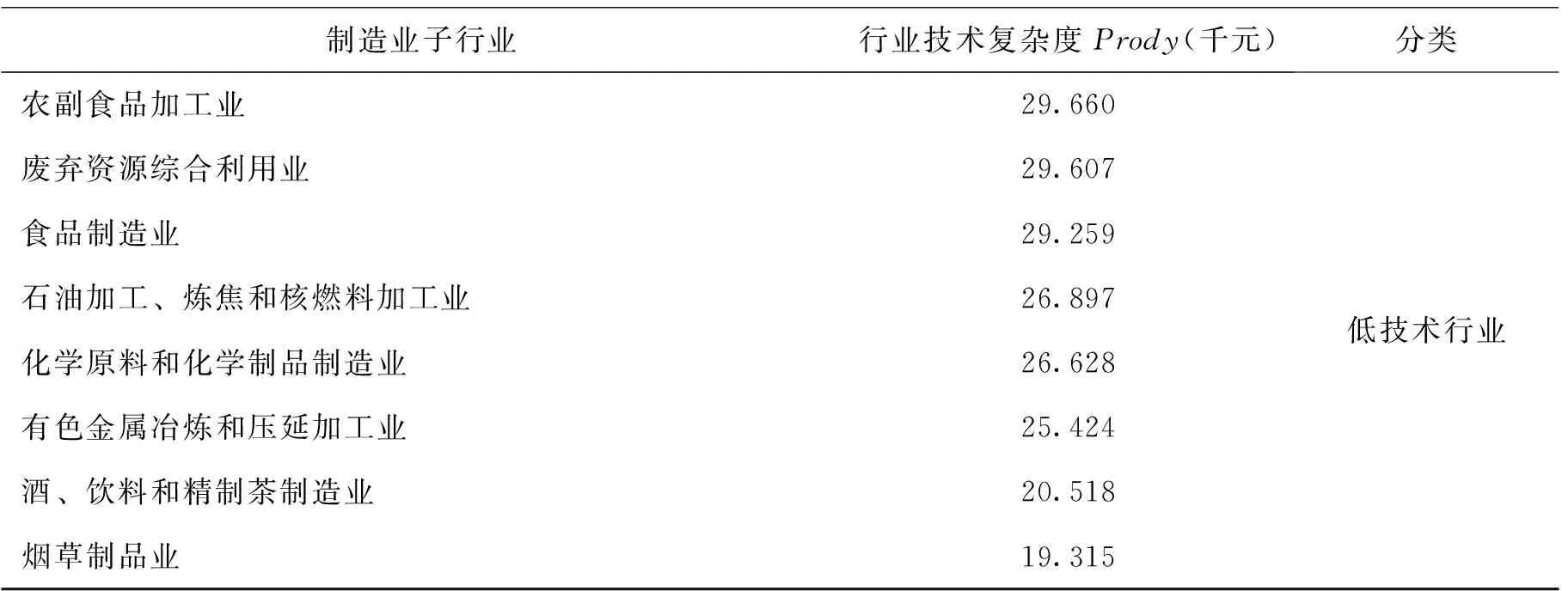

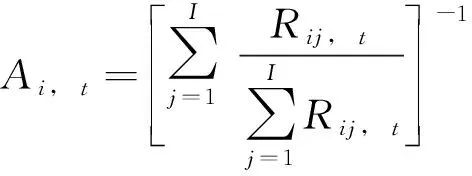

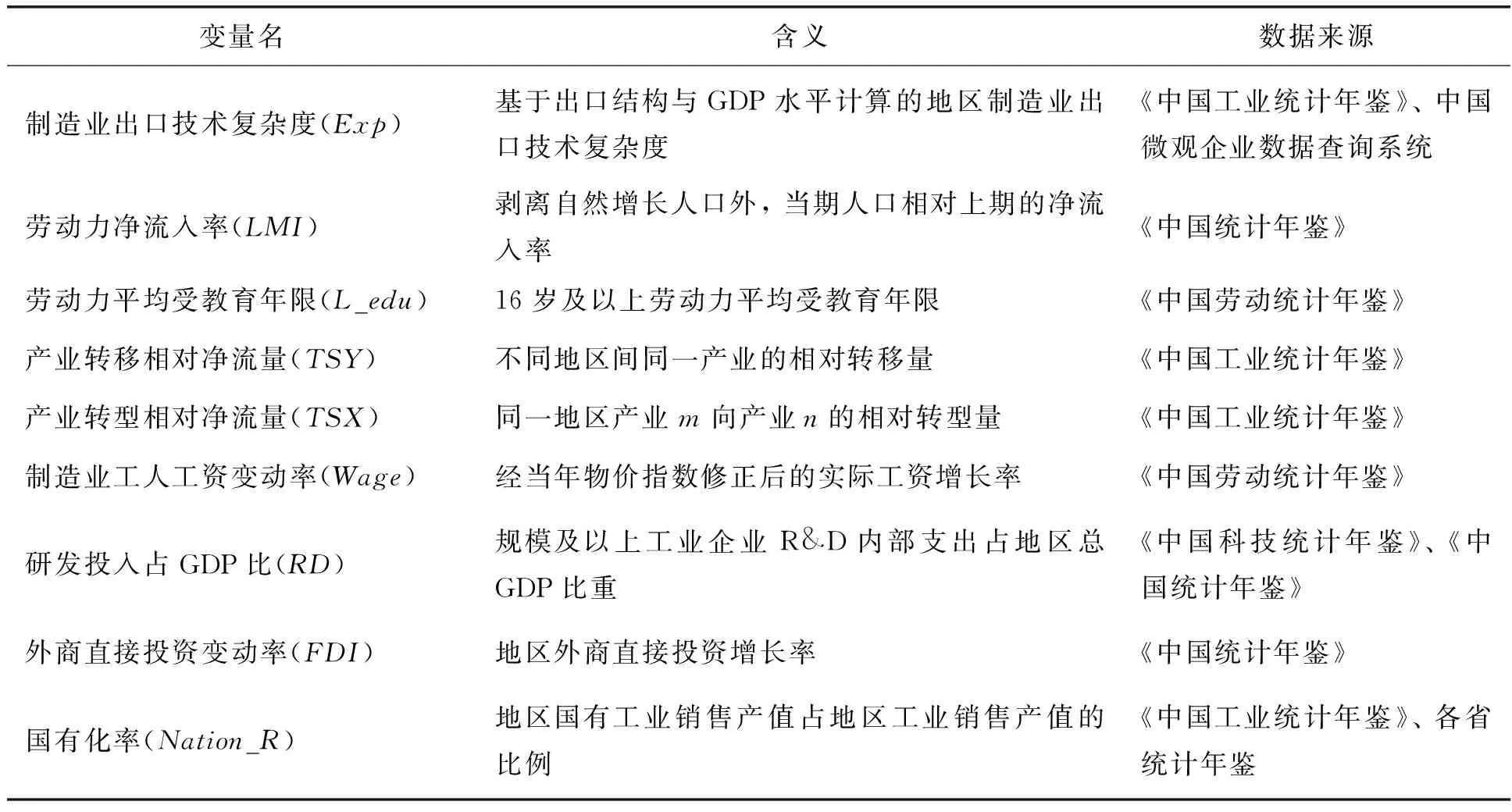

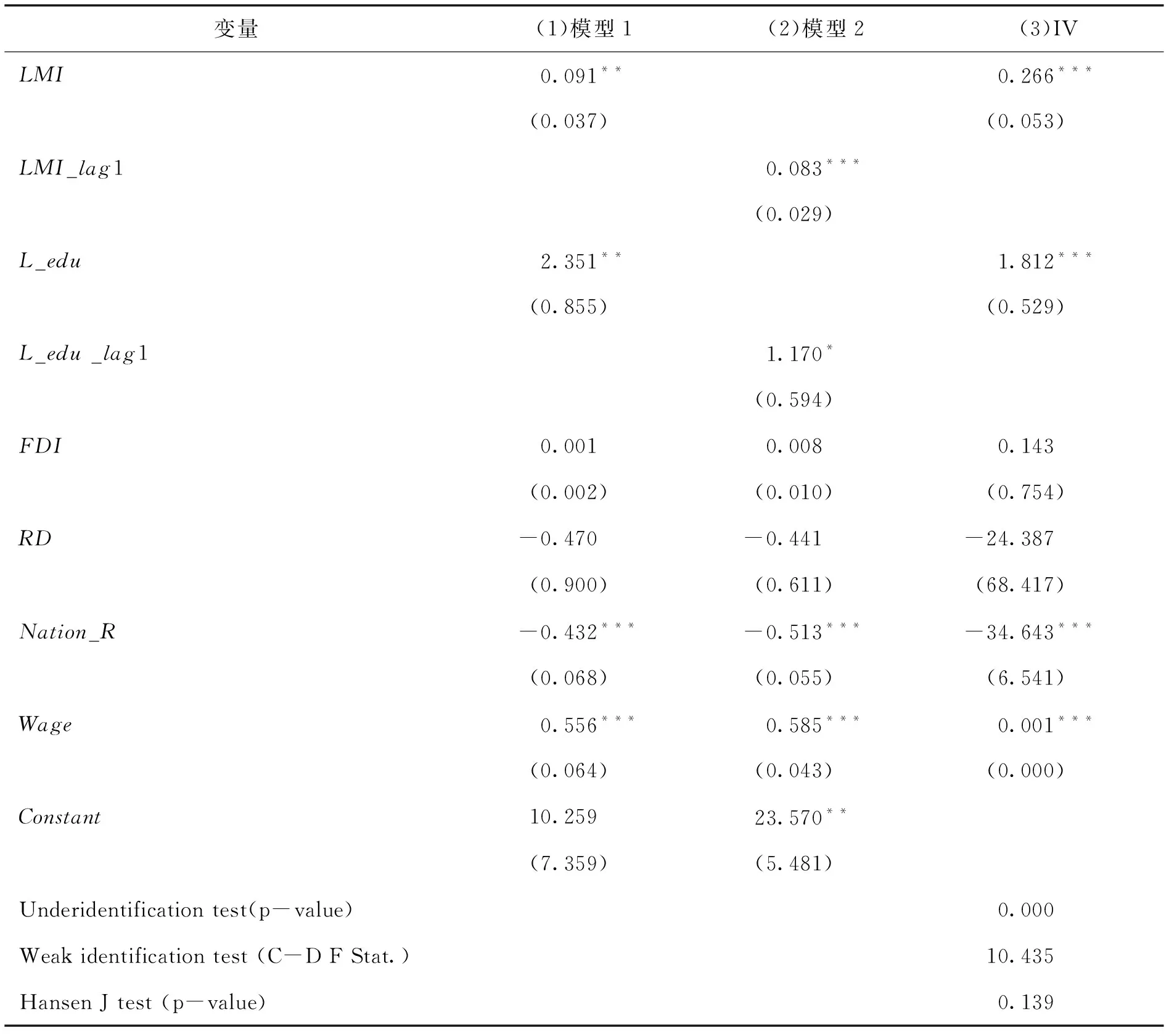

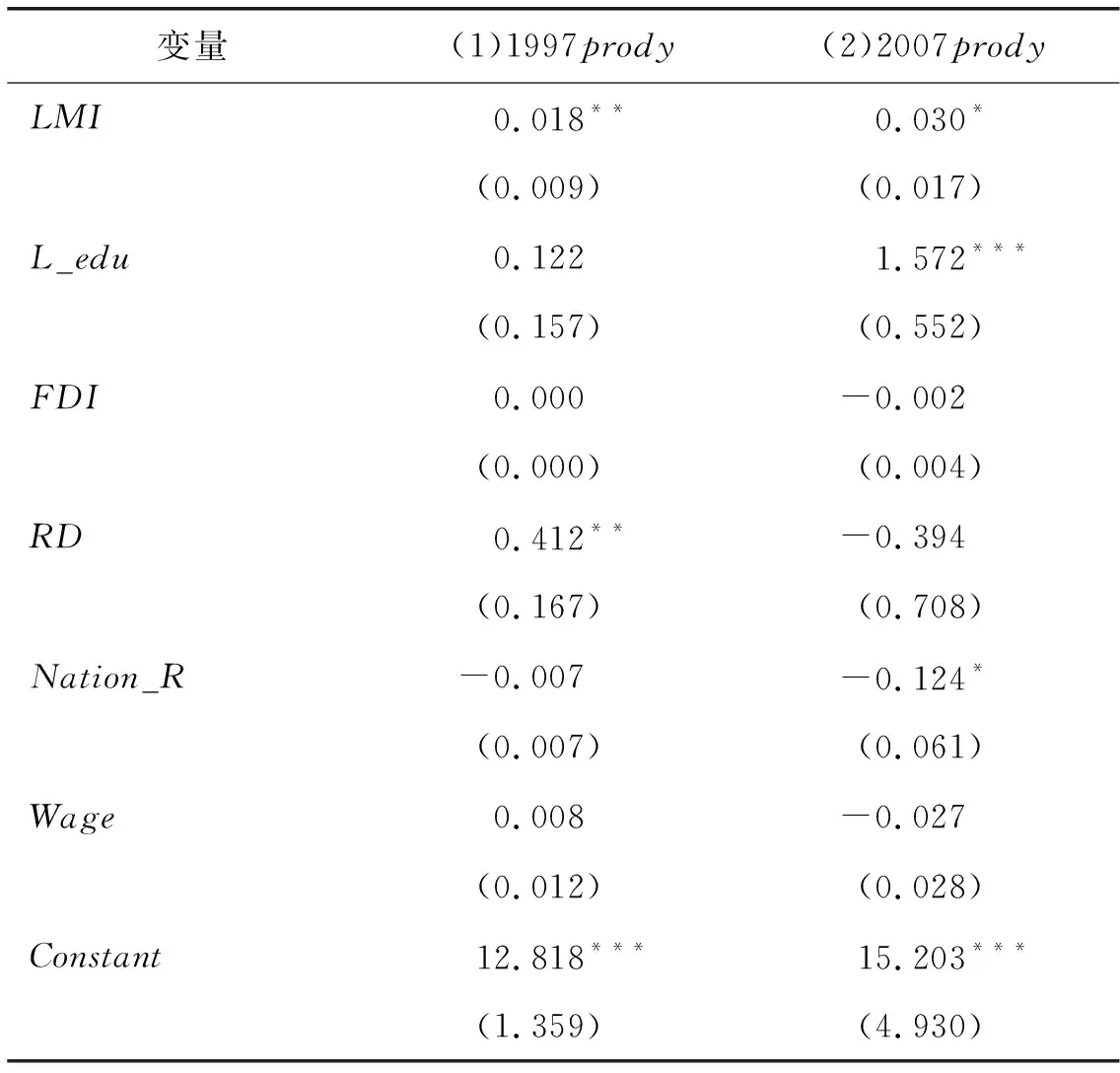

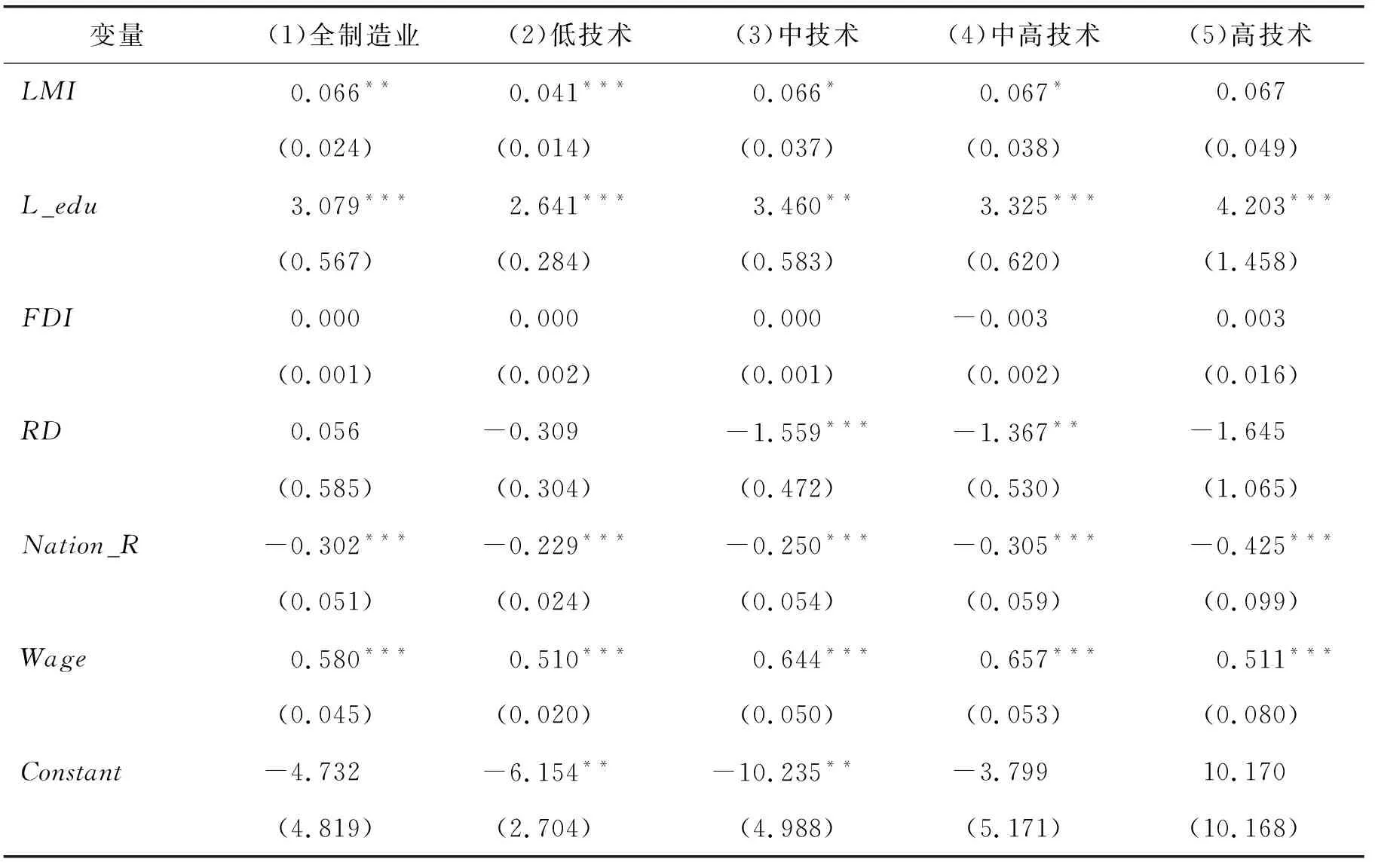

当产业发展到某一阶段,产业专业化水平高地区A的集聚经济效应减弱,承载能力不足,或供需条件发生变化,产业m开始由A地区向外扩散性转移。假定由于dAB 产业转型是同一地区产业间有方向的流动,是一个地区产业m流向技术水平不同的产业n的过程。沿用产业转移的模型,A地区的产业m向产业n转型时,产业自身的技术区间和相应劳动力技能区间实现跃升,劳动力流动主要受到本地区劳动力技能分布的影响(戴翔和刘梦,2016)[5]。 1.基准回归 首先整体考察劳动力净流入率与劳动力技能水平对地区制造业升级的影响,建立基准回归模型: Expi, t=α0+α1LMIi, t+α2Ledui, t+γX+θi+θt+εi, t (1) 其中,Expi, t为t期省份i制造业出口技术复杂度,用来表征制造业升级;LMIi, t为t期省份i的劳动力净流入率,Ledui, t为t期省份i的劳动力平均技能水平,两者为主要解释变量;X为一系列控制变量,θi为个体固定效应,θt为时间固定效应。 考虑到劳动力流动影响企业用工成本等,再影响到企业生产存在一定滞后性,也为了缓解潜在的反向因果问题,即地区制造业升级引起人口流动,在模型中对解释变量进行一期滞后处理: Expi, t=β0+β1LMIi, t-1+β2Ledui, t-1+γX+θi+θt+εi, t (2) 2.转移和转型升级的动态面板模型 基于理论模型分析,本文将产业转移界定为同一技术等级的产业在不同地区间的流动,产业转型为同一地区不同技术等级产业间的流动。由于产业转移与产业转型可能相互影响,并可能存在滞后性,本文进一步构建联立方程模型,引入同期产业转移和转型净流量及相应滞后项TSYi, t-1、TSXi, t-1,关键解释变量及控制变量与模型(1)和模型(2)一致。 (3) 虽然方程组估计可以更好地反映系统性特点,但对方程设定要求较高,而对于恰好识别的联立方程模型,单方程估计和联立方程估计结果是一致的。文章联立方程模型中内生变量个数等于有效工具变量个数,两个方程均恰好识别,通过引入内生变量的滞后一期为工具变量,模型(3)可改写为如下单方程: TSYit=θ+θ1TSYi, t-1+θ2TSXi, t-1+φ1LMIi, t+φ2Ledui, t+φ3LMIi, t-1+φ4Ledui, t-1+γX+μi+εi, t (4) (5) 由于模型中包含被解释变量的滞后项,本文采用动态面板系统GMM模型二阶段法进行估计。系统GMM能够较好解决动态面板的内生性问题,并能够修正未观察到的异方差、遗漏变量偏差和测量误差。根据权重矩阵的不同,动态面板GMM估计又分为一阶段法和两阶段法,相比一阶段法,两阶段法不容易受到异方差的干扰(王永进等,2010)[18],一般倾向于采用两阶段系统GMM方法,本文也采用两阶段系统GMM进行估计。 1.解释变量 (1)劳动力净流入率 本文拟在充分考虑劳动力素质的基础上,探究劳动力流动对制造业升级的影响,核心解释变量为劳动力净流入率和劳动力技能水平。考虑到数据的连续性,基于各省市常住人口数据估算劳动力净流入率(林理升和王晔倩,2006)[19],并假定流动人口中的90%是适龄劳动力(段平忠,2013)[20]。地区j在(t,T)时期内的劳动力净流入率为LMIi(t,T): (6) Nit为i地区t时刻人口自然增长率,PiT、Pit分别为i地区T年和t年的常住人口数,式(6)可测算得到(t,T)时刻上劳动力的净变动率。数据主要来源于国家统计局、wind数据库,部分地级市常住人口数据缺失,采用地区GDP与人均GDP计算得到(1)国家统计局要求,从2004年1月1日起,各地区要统一用常住人口计算人均GDP。。LMI>0,表示当期该地区为劳动人口净流入地,LMI<0则表示人口净流出。 从省际迁移来看,早期劳动力主要由内陆地区流向经济发达的东部沿海。2007年主要的人口流入地为上海、北京、天津、广东、浙江,且最高净流入率达42.85%,主要流出地为贵州、河南、四川、甘肃、安徽等中西部省份,其中贵州当年的劳动力净流出率达20.16%。2010年以后,江苏、北京、上海等几个传统劳动输入地的流入人口大幅度减少,甚至出现劳动力负流入,而河南、陕西、安徽、广西、四川等传统人口输出大省的劳动力流出均有所减少,即随着中西部的发展,部分外流劳动力选择当地就业,劳动力呈现出一定的回流趋势。2016年主要的人口流入地为天津、广东、重庆、新疆、四川,但最高净流入率为7.08%,主要流出地为湖北、吉林、北京、黑龙江、甘肃,流出率较2007年也明显下降,人口迁移趋缓可见一斑。从城市层面来看,2007年主要的流入地为苏州、无锡、嘉兴、杭州、上海及广东省大部分地区;京津冀地区的廊坊、保定、北京市,云南的昆明、丽江市,山东的济南、东营市等也有较明显的人口流入。主要的人口输出地包括三亚、海口市,重庆市及附近的湖北随州、孝感市,四川省宜宾市,安徽、贵州等内陆地区,及辽宁、黑龙江等东三省地区。 从净迁移率的数值分布看,无论是省际迁移还是城市间迁移,2016年人口净流入率的分布区间较2007年明显缩小,即人口的迁入迁出趋势变得平缓。2007年各省净迁移率在-20.16%~42.85%之间,城市间净迁移率则分布在-20%~30%之间;到了2016年,各省净迁移率在-14.69%~7.08%之间,城市间净迁移率分布在-20%~15%之间,大部分城市的净迁移率在-10%~10%之间。劳动力的迁移总体趋于平缓,但出现明显人口流入的城市数量增加,且这些城市在地理分布上更加分散化,即由以往集中在少数特大城市转变为在更多城市(包括一线、新一线及部分二线城市)分散化集中。 从区域上看,以往“孔雀东南飞”的人口部分转向内陆城市(成渝地区、西安)。北部沿海仍然是较为重要的流入区域,但流入以天津、沧州等环京城市为主。北京市常住人口小幅流出,这一方面是由于政策限制,另一方面也与人口流向二线城市及人口回流相关。传统的劳动力输入区域中,上海与北京的情况类似,近年劳动力净流出;浙江与广东劳动力流入仍然表现出较明显的增长趋势;江苏虽为劳动力流入,但流入比例明显下降。东三省为传统的资源经济型省份,近年因经济活力不足,劳动力持续流出。而以重庆为代表的中部省份出现劳动力流入,四川、陕西、安徽的部分城市也出现较明显的劳动力流入。 (2)劳动力技能水平 劳动力技能水平(L_edu)借鉴较通用的做法,用地区就业人员平均受教育年限衡量(任栋和李新运,2014)[21]。 2.被解释变量 (1)地区制造业出口技术复杂度(Exp) 产业升级的测度方面,传统产业结构方法主要基于产业比重,如三次产业比重,更适合表示产业结构变迁而非产业升级(周茂和陆毅,2018)[22],无法深入到制造业内部。一般认为产业升级是产业由低附加值向高附加值的转变或产业复杂度的提高,这种转变过程强调技术进步的核心作用。Hausmann et al.(2007)[23]提出技术复杂度概念衡量一国出口商品技术含量,假设出口产品技术含量与出口国人均收入水平相关。本文采用此方法构建省级层面制造业出口技术复杂度(程锐和马莉莉,2019[24];赵红和彭馨,2014[25]),用以表征制造业出口升级。首先计算产业m的行业技术复杂度(式(7)),其次加权计算各省全部制造业的技术复杂度(式(8)): (7) (8) 基于数据可得性,选取2007-2016年29个制造业细分行业(2)不包括金属制品、机械和设备修理业;2010年少数行业出口数据缺失,采用2009年与2011年平均值。的出口数据计算中国30个省级区域(不包括西藏)的制造业出口技术复杂度,数据来源于《中国工业统计年鉴》、中国微观企业数据库以及各地区统计年鉴。表2为2007年和2016年中国30个省级区域的制造业出口技术复杂度。可以看出,2007年制造业出口技术复杂度最高的区域为北京、天津、上海和广东,均在30千元以上,但不同地区间差异较大,在16千元-34千元之间分散分布。2016年,各地区制造业出口技术复杂度均有所提升,且在分布上更加均匀,各区域的制造业出口技术复杂度分布在41千元-52千元之间,四川、重庆、陕西、山西、河南、安徽等中西部省级区域的制造业出口技术复杂度有明显提高。 表1 2007年和2016年省级层面的劳动力净流入率(%) 表2 2007年和2016年省级层面的制造业出口技术复杂度(千元) (2)产业转移相对净流量TSY和产业转型相对净流量TSX 产业转移是产业在不同空间进行移动的过程,主要指同一技术等级的产业发生区位间流动,可以用来表征产业在空间上的移动和集聚。基于式(7)对行业技术复杂度的测算,将29个制造业子行业分为高技术、中高技术、中技术和低技术制造业,划分结果大体与OECD的结果一致(3)测算得到的医药制造业出口技术复杂度明显低于作者根据CEPII网站1997年世界出口产品技术复杂度匹配得到结果,考虑到文章注重出口技术复杂度的相对变化,因此将医药制造业调整为高技术行业。,如表3所示。 表3 行业技术复杂度和行业分类 (续上表) (9) 区位熵指数为: (10) (11) (12) i、j地区间产业转移权重为: (13) 将产业转移量根据地区间产业转移权重的大小,按比例划分该产业在各地区的转入或转出量,代入式(9)得到t时期i、j地区间产业m修正后的相对转移量为: (14) (15) 地区j产业m向地区i的净转移量越大,表示产业m越向i地区集聚,则i地区产业m的集聚程度越高、专业化水平越高,即产业m在i地区的转移升级。 产业转型相对净流量的测算类似,仅产业经济关联度测算差异较大。产业之间的“引力”作用存在矢量方向。基于具有方向性的引力方程,以人均利润之积与人均产量差平方的比表示产业转型的引力系数。 (16) 其中,x为从业人数,πm、ym表示产业m的利润总额和产业产值,为保证数据的一致性,采用工业销售产值衡量总产值。m→n表示产业m向产业n的流动,假定产业n技术水平高于产业m,则m向n的流动表示产业转型升级,引力系数取正,若n流向m则引力系数为负,表示降级。产业m、n之间的转移权重为: (17) 与产业转移净流量同理,产业m流向产业n的相对净流量即产业转型相对净流量为: (18) 需要强调的是,引力系数符号区分升级和降级,因此产业转型相对净流量越大,则表示产业更多流向高技术产业,即产业出现升级。 3.控制变量 除劳动力数量和质量外,已有文献表明工资水平、研发投入、FDI、市场化水平等对产业升级存在影响,因此,本文选择省份层面的制造业平均工资水平、研发投入、外商直接投资、国有化率作为控制变量。全部变量含义及数据来源见表4。 表4 变量含义及数据来源 首先采用固定效应模型对模型(1)和模型(2)进行回归,结果见表5。表5列(1)显示,劳动力净流入率系数显著为正(0.091),劳动力流入率上升1%,地区制造业出口技术复杂度约上升91元,表示劳动力净流入对地区制造业升级存在正向影响,这与部分文献的结论一致。劳动力技能水平系数显著为正,即劳动力平均受教育年限增加1年,地区制造业出口技术复杂度约提高2351元。 表5列(2)为对解释变量做一期滞后处理的回归结果。可以看出,劳动力净流入率滞后一期对制造业升级仍具有显著的促进作用(0.083),但在数值上略低于当期;劳动力受教育水平滞后一期仍显著促进制造业升级,但在数值上有所下降(1.170)。表明劳动力流动和劳动力受教育水平提高对制造业升级的促进作用存在滞后性,能够在较长的期限内促进制造业升级。 劳动力净流入率和劳动力受教育水平对产业出口技术复杂度的影响可能由于反向因果问题而存在偏差,因此借助工具变量法对内生性问题做进一步讨论。选取的工具变量包括两类:一类为前定变量(曹芳芳和程杰,2020)[13],包括前一期的外来人口比例、前一期的城镇单位就业人员平均工资相对各省平均工资的比值、前一期和前两期地方教育支出相对各省平均支出的比值;另一类为自然因素变量(Munshi,2003)[26],包括劳动力流入地的降水量和人均水资源数量。前期的外来人口比例、工资水平和教育支出与该地区本期劳动力流入数量及劳动力受教育水平相关,但与本期的产业出口结构关联较弱。迁入地降水的丰富程度能够影响劳动力的迁移,但与当期产业出口结构相关性不大。表5列(3)的检验结果显示,不可识别检验中,LM统计量的p值为0.000,表明工具变量可识别;弱工具变量检验的F统计量大于10,表明不存在“弱工具变量”的问题;Hansen J检验对应的p值为0.139,大于0.1,且远小于1,拒绝过度识别的原假设,工具变量满足外生性假定,也不存在“工具变量过多引起的检验效果削弱”问题(Roodman, 2006)[27]。从列(3)回归系数看,由于模型可能存在的内生性,劳动力净流入的影响在一定程度上被低估,劳动力受教育水平被轻微高估。可见工具变量的使用仅对回归结果的数值大小有所修正,并不改变本文的基本结论。 表5 全制造业回归结果 依据表3的制造业分类结果,进一步计算各省级区域四类制造业的出口技术复杂度,并用模型(1)进行回归。表6列(1)-列(4)分别为低技术、中技术、中高技术和高技术制造业升级的回归结果。 表6 分行业回归结果 分行业回归结果显示,对于低技术、中技术和中高技术制造业,劳动力净流入率的系数均显著为正,其中,对中高技术制造业升级的促进作用最为显著,且在数值上最大。即地区低技术、中技术和中高技术制造业升级均对劳动力数量存在较明显的依赖性。对于高技术制造业,劳动力净流入率的系数为正,但不显著,表明高技术制造业升级对劳动力数量不存在显著的依赖性。 从劳动力质量看,劳动力受教育水平(L_edu)的提高对各个行业升级都有显著的正向影响,L_edu提高对低技术制造业升级的影响在数值上最小(2.843),对中高技术制造业升级的促进作用最大(3.694),即劳动力平均受教育水平提高1年,地区低技术制造业和中高技术制造业出口技术复杂度分别提升2843元和3694元。值得注意的是,L_edu提高对中高技术制造业升级的正向影响(3.694)大于对高技术制造业升级的影响(3.004),这可能是由于:(1)中国中高技术制造业劳动力占比较高,高技术人才比较匮乏。本文测算2007-2016年中国制造业从业人数占比发现,中高技术制造业劳动力占比最高,从2007年的29.8%增长到2016年的31.9%,高技术制造业劳动力占比约20%,从2007年的21.2%增长到2016年的23.8%。(2)中国的高技能人才较多从事金融、房地产业,国民经济“脱实向虚”问题显著(张成思和张步昙)[28]。2007-2016年金融业和房地产行业从业人数分别增长168%和60%,而制造业从业人数仅增长23.8%。 但劳动力数量和质量如何影响不同技术水平制造业升级仍不明确,因此,本文进一步区分转移升级和转型升级,从纵横两个方向揭示中国制造业的演变趋势和路径。 1.产业转移升级 表7列(1)-列(4)分别为低技术、中技术、中高技术和高技术制造业转移升级的回归结果。 表7 产业转移回归结果 从劳动力数量看,列(1)劳动力净流入率对低技术制造业转移的影响系数为0.112,且在1%的水平上显著,即劳动力净流入率每增加1单位,地区低技术制造业净流入增加0.112单位,表明地区丰富的劳动力对低技术制造业转移升级有显著的正向作用。而随着人口红利的消融,食品制造等低技术制造业面临不利的发展环境。列(2)和列(3)显示,劳动力数量对中技术和中高技术制造业转移的影响为负,但不显著,即地区劳动力供给减少可能会促进中技术和中高技术制造业的集聚。列(4)LMI系数为-0.053,在5%的水平上显著,表明地区劳动力数量对高技术制造业转移升级存在负向影响,劳动力供给减少“倒逼”高技术制造业的转移升级。综合来看,制造业技术水平由低到高,劳动力数量的影响由正转负,劳动力供给减少可能促进高技术制造业流向该地区。随着产业技术的发展和人口红利的衰微,较低技术制造业的转移升级可能会受到较大阻碍,但对于高技术制造业,劳动力数量减少反而能在一定程度上促进其转移升级。 从劳动力质量看,列(1)L_edu系数显著为负,即劳动力技能水平的提高会挤出低技术制造业,这符合预期。列(2)-(4)L_edu系数也显著为负,但系数绝对值明显减小,即劳动力技能水平的提高也造成中技术、中高技术和高技术制造业的一定流出。可见从转移升级角度,地区劳动力技能水平提高对各行业均存在一定挤出效应,其中对低技术制造业挤出最显著且明显高于其他几个行业。对此,可能的原因是:(1)随着劳动力技能水平的提高,这部分技能水平较高的劳动力更具有向外转移的基础(张吉鹏等,2020)[29],带动产业向外转移。(2)结合表8产业转型升级的结果来看,对于中技术、中高技术和高技术制造业,劳动力受教育水平提高均促进了地区内这三类制造业的转型升级(尽管对中技术制造业影响不显著)。说明劳动力技能水平提高主要通过促进地区内的制造业转型升级来实现产业升级,对其他地区制造业的吸引不显著,且存在向其他地区的扩散性转移,即制造业发展仍以地区内部的技术依赖为主。这与叶堂林等(2021)[30]针对长江经济带制造业的研究结果相似,其发现来自外部的制造业转移并没有显著促进中上游城市群的全要素生产率提高,城市群内部的技术溢出等才是该城市群全要素生产率提高的关键因素。 2.产业转型升级 表8列(1)-列(4)分别为低技术、中技术、中高技术和高技术制造业转型升级的回归结果。 表8 产业转型回归结果 从劳动力数量看,列(1)中,LMI对低技术制造业转型升级的影响系数显著为正(0.122),即劳动力净流入增加有利于低技术制造业向较高技术制造业的转型升级。表明对于技术水平较低的制造业,劳动力有效供给是促进其转型升级的必要投入。列(2)中,LMI对中技术制造业转型升级的影响为负,但系数较小(-0.002),表明劳动力净流入减少能轻微促进低技术制造业向中技术制造业的转型。列(3)中,LMI系数也为负,但不显著。列(4)中,LMI对高技术制造业转型升级的影响显著为负,但数值很小,仅为-0.003,表明劳动力净流入减少能够“倒逼”产业向高技术制造业转型,但作用比较有限。因此,尽管劳动力净流入减少能够“倒逼”高技术制造业转型升级,但在低技术制造业占比较大、对劳动力依赖程度高和高技术制造业转型升级缓慢的背景下,总体上劳动力净流入增加对地区制造业升级存在促进作用。 从劳动力质量看,列(1)L_edu系数显著为负(-3.554),即劳动力平均受教育年限提高,反而导致劳动力流向低技术制造业,引起产业降级。这一点不符合预期,细看制造业分类发现,低技术制造业中烟草制品业与石油加工、炼焦和核燃料加工业为垄断性行业(以下简称烟草业和石油加工业),尽管行业技术复杂度不高,但行业利润丰厚。从表9可以看出,2007-2016年烟草业与石油加工业平均工资大幅高于制造业平均水平,丰厚的报酬吸引了更多的高技术人才流向这两个行业,因此劳动力质量提升反而导致劳动力流向低技术制造业,引起产业降级。列(2)L_edu对中技术制造业转型升级的影响为正,但不显著,劳动力受教育水平提高对中技术制造业升级可能存在部分抑制,导致了整体效应不显著。列(3)和列(4)L_edu对中高技术和高技术制造业的影响均显著为正,表明劳动力质量的提升显著促进这两类制造业的转型升级。从数值上看,相比向高技术制造业转型升级(0.529),劳动力受教育水平提高更利于产业向中高技术制造业的转型升级(2.399),这与分行业回归结果相吻合,即劳动力受教育水平提高对中高技术制造业的促进作用(3.694)大于对高技术制造业的作用(3.004),进一步证明中国存在高技术制造业人才不足、发展不充分问题。 表9 全国制造业、烟草业及石油加工业就业人员的年度平均工资(元) 1.式(7)行业技术复杂度基于各省份出口交货值计算,忽视了全球生产结构对行业技术复杂度的影响,并且使用的各年份人均GDP呈现出逐年上升趋势,可能导致测算的行业技术复杂度普遍增长。因此,采用两种方法进行弥补:一是将根据2007年各省份出口交货值计算的行业技术复杂度固定为基准;二是采用CEPII网站提供的1997年世界出口产品的产品技术复杂度,根据HS六位码与制造业细分行业进行匹配,确定各细分制造业的行业技术复杂度,再根据式(8)测算制造业出口技术复杂度,两种检验方法的主要回归结果如表10所示,与基准回归结果未出现系统性差异。 表10 1997prody和2007prody稳健性检验结果 2.出口技术复杂度指标基于出口结构的变化表征地区制造业升级,本文主要关注的是地区制造业生产结构的升级,因此在行业技术复杂度的基础上,采用地区制造业的生产结构作为权重,测算各省级区域出口技术复杂度Expi, t,即式(8)中X采用地区制造业销售产值,回归结果如表11所示,主要解释变量系数符号与基准回归结果一致,未出现系统性差异。 表11 基于制造业销售产值计算的Exp 本文通过测算劳动力净流入率,梳理了中国30个省级区域和290个城市层面的常住人口流动方向和数量。通过构建产业升级新指标,从转移升级和转型升级角度研究了30个省级区域劳动力质量和数量对制造业升级的影响,主要结论为: 1.从常住人口流动的方向和数量看,近年来劳动力的迁移总体趋于平缓,部分劳动力流向南部内陆的趋势明显,但流入地数量增加且更加分散化,即由以往集中在少数特大城市转变为在更多城市分散化集中。 2.劳动力数量与制造业升级总体上存在正向关系。本文基准回归发现,劳动力净流入率与制造业全行业升级之间存在正向关系,表明劳动力的有效投入是中国制造业升级的重要条件;分行业结果则表明,对于低技术、中技术和中高技术制造业,劳动力净流入增加都产生显著的正向作用,即这三类行业对劳动力数量有较强依赖性,高技术制造业对劳动力数量则不存在显著的依赖性,未来人口红利的消融对高技术制造业不产生显著抑制作用。 3.从转移升级和转型升级两方面看,劳动力数量与高技术制造业升级间存在一定负向关系,但由于较低技术制造业对劳动力的强依赖性,总体上劳动力净流入增加对地区制造业升级存在促进作用。转移升级方面,劳动力供给减少可能促进高技术制造业流向该地区,但会在更大程度上导致较低技术制造业的产业集聚水平下降。转型升级方面,劳动力供给减少轻微促进高技术制造业转型升级,但在较大程度上抑制低技术制造业转型升级。因而在中低端制造业占比大的情况下,劳动力供给减少整体上不利于制造业升级。即劳动力数量对不同技术等级的制造业影响不同,但总体上劳动力数量增加促进地区制造业的升级,这也在一定程度上解释了现有研究对劳动力流动对产业升级影响持有正反不同的观点。 4.劳动力技能水平提升对各类行业升级都有显著的促进作用,但从路径来看,劳动力技能水平提高主要通过转型升级促进制造业升级,转移升级效应不显著,且可能存在向其他地区的扩散性转移。这表明制造业发展仍以该地区内部的技术依赖为主,关键还在于本地政府、企业加强研发和技术创新。值得一提的是:(1)由于低技术制造业中烟草业和石油加工业为垄断性行业,行业技术复杂度不高但报酬丰厚,吸引了更多的高技术人才流向这两个行业,因此在“工资—岗位—能力”错配的情况下,劳动力质量提升反而导致了产业降级。(2)劳动力质量提高对中高技术制造业升级的促进作用大于对高技术制造业,结合对劳动力数据的测算和相关研究,佐证了中国高技术制造业存在人才不足、高知型劳动力“脱实向虚”问题。 基于以上研究结论提出如下建议: 1.强化劳动力的市场化流动、改善内部移民迁移条件,并促进劳动力适度地“回流”。中国的中低端技术行业占比仍然较大,增加劳动力有效供给是促进地区制造业尤其是欠发达地区制造业升级、实现国内产业梯度转移的重要条件。要引导产业转移到与自身产业结构相适宜的地区,降低产业梯度转移的断层风险。在举措方面,中央和地方政府应着力于建设更完善更有吸引力的劳动力市场体系,并在公共资源方面适当加大对欠发达地区的倾斜和投入,缓解“劳动力转移刚性”,创造能够吸引劳动力“回流”的发展环境。 2.注重对高技能人才的培养和配置,加快向高技术制造业的转型升级。人口红利的衰微阻碍中低技术制造业的发展,但能在一定程度上倒逼高技术制造业升级。在人口红利逐渐消融和高技术制造业升级缓慢的现实背景下,必须加速对高技能人才的培养和引进,推动“人口红利”向“人才红利”的转变,从根源上解决发达地区“腾笼换鸟”却无鸟可换入的困境。同时注重“工资—岗位—能力”匹配,健全劳动力技能的配置机制,缓解和避免垄断等引起的劳动力错配,更好地促进人才的市场化、合理化流动,加快实现制造业转型升级。 3.产业梯度转移的承接地要强化本地企业的创新投入与人才培养,在当地形成良好的技术溢出效应和人才培养体系,更快实现当地制造业的转型升级,而非依赖产业转出地的技术转移。尤其中西部地区要加快当地的人才引进和产业技术转型,通过当地人力资本的培育、对外交通基础设施建设等促进当地企业的发展与壮大,降低对发达地区技术转移的依赖。 4.合理引导人才“脱虚向实”,提高制造业劳动力回报率。鼓励人才“脱虚向实”、投身制造业,提高高技术人才待遇。传统制造业企业薪资相对较低,如短期内无法突破,应着力于做好教育、医疗等生活配套工作,减轻员工后顾之忧。企业层面要建立合理的薪酬体系,采用股权激励等多元分配方式吸引和留住优秀科技人才。(二)产业转型

四 实证模型构建、变量说明及描述性分析

(一)实证模型构建

(二)变量说明及描述性分析

五 实证结果分析

(一)基准回归结果

(二)分行业回归

(三)产业转移升级和转型升级

(四)稳健性检验

六 结论与政策启示