学科竞赛提升大学生创新能力实证研究

罗 胜 李星月

(1.中南民族大学 经济学院,湖北 武汉 430074;2.西安财经大学 统计学院, 陕西 西安 710100)

0 引言

各类学科竞赛是大学生创新能力培养的有效途径。国内学者研究主题主要集中在:基于学科竞赛的效果评价研究、培养模式研究、开展现状及优化研究[1-4]。

对于学科竞赛培养模式的研究。吴慧芬提出学校要优化相关制度、日常教学、赛前准备和赛后总结各环节。关维娟认为要加强学科竞赛与教学活动的融合,构建竞赛文化和加大人力物力支持。张晓冬[5-8]通过对学科竞赛实施过程的研究,指出通过实验室建设等培养梯队力量。FEI XU通过对计算机专业学生群体各方面的深入研究,指出要依托“校企双导师制”,构建竞赛平台整合各类资源。

全国大学生市场调查与分析大赛(简称“大赛”)发展历史较短,其组织管理还有很多需要完善的地方。本文将探求大赛与某校大学生创新能力培养的关系,并借助结构方程模型量化相应变量对创新能力培养的影响。最终为改善学校大赛的组织管理机制提出建议。

1 研究设计

1.1 模型变量选取和模型识别

根据学者的研究,学校、指导老师、学生三者对大赛创新能力培养均有影响。因此选择这三个影响因数来构建结构方程模型,度量他们对于创新能力培养的影响大小。为了分析得更加具体,把参赛者分为参赛目的和基础能力两个方面研究。最终选择学校支持、导师指导、参赛目的、基础能力4个潜在变量。其相应可测变量根据已有研究和该校实际情况选取。

1.2 研究假设

假设1:参赛目的与大学生创新能力培养呈正相关。

参赛目的的强烈与否将直接影响参赛者的状态,不同的状态也会不同程度地激发他们创新能力。通过与部分同学的交谈,把目的分为学分、赢得奖金等奖项、锻炼应用实践能力、升学或工作、兴趣爱好。

假设2:基础能力与大学生创新能力培养呈正相关。

基础能力是创新的基石,通过对大赛开展宗旨的研究,将该比赛所需的基本能力归为以下几项:计算机软件应用、统计专业知识、自主学习和信息检索、逻辑和非逻辑思维。

假设3:学校支持与大学生能力培养呈正相关。

学校的大赛支持工作就是为服务参赛大学生,为他们提供相应资源,协助他们更好地表现。与学校大赛负责老师交流以及文献检索,选出几个关键支持性服务:宣传组织工作、交流平台搭建、培训服务、激励政策。

假设4:导师指导与大学生创新能力培养呈正相关。

大学生自身能力有限,参加比赛大多需要指导教师的帮助。与有参赛经验的同学沟通后,概括出导师主要指导工作,分别是:选题指导、论文逻辑构成指导,课题研究方向角度指导,好的导师更有助于大学生创新能力的培养。

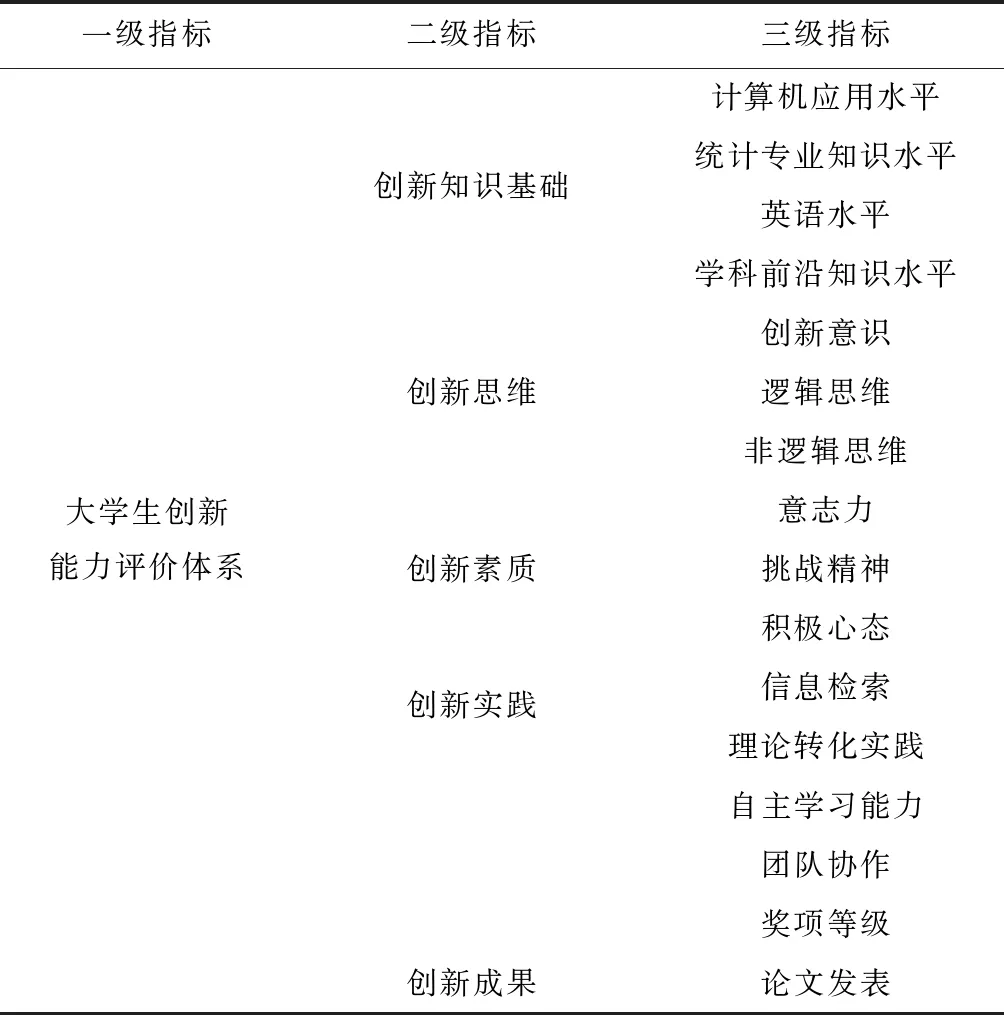

1.3 创新能力综合评价指标的选取

大学生创新能力培养是高校的重要课题,衡量和培养大学生的创新能力必须建立科学化、系统化的大学生创新能力评价指标体系。目前对于大学生创新能力的评价学术界还未形成一套公认的指标体系。但从大类上看基本体现在以下几个方面:相关专业知识和技能、所需思维水平、过程实施能力、结果或效益。即对整个创新过程的划分,是从能力的基础性、能力的个体性、能力的综合性、能力的目的性来分析的[9]。

通过文献梳理和参考指标体系,并与该校大赛指导老师商讨,最终建立指标体系(见表 1)。一级指标5个,二级指标共17个。对于大学生创新能力分析应从创新知识基础、创新思维、创新素质、创新实践、创新成果5个方面展开[10-12]。

1.4 数据收集与分析方法

问卷分为两部分,第一部分用于收集某校大赛开展的基本情况。第二部分采用李克特5点量表测量学生参赛目的、学校支持、老师帮助、学生基础能力以及创新能力六个方面的内容。选项“非常不同意、比较不同意、一般、比较同意、非常同意”,数据处理时依次赋值1~5。根据问卷第二部分收集的数据,通过结构模型具体分析这4个潜在变量对于大赛创新能力培养的影响大小和路径以及可能的相互影响情况。度量在大赛中,那些变量对某校大学生创新能力培养的影响力不足,作用发挥不充分。分析结果对该校在该大赛的组织管理工作的改善具有指导意义(见表 1)。

表1 大学生创新能力评价体系

2 大赛概况

通过数据分析可知,该校比赛在学校、导师以及参赛学生的三方配合存在问题。学校方面:宣传组织不足。参与学院单一化,该校参加该大赛主要是经济学院学生,其他学院参与情况较少;集体培训服务缺失。目前该校在该大赛开展方面不提供集体培训服务;已有师资利用不足。同学没有便捷的途径来及时找到合适的指导老师,导师和同学联通有问题。学生方面:二次参与积极性不高。大多学生只参与过一次,特别是第一次参与未获奖的同学;整体获奖情况中等。30.19%的获奖率,且省级及以上奖项仅占13.21%;成果利用不充分。部分获奖同学没有将成果以论文形式发表。导师指导方面:导师指导作用发挥不够充分。指导老师的协助作用还有发挥空间。

3 实证分析

3.1 信度与效度检验

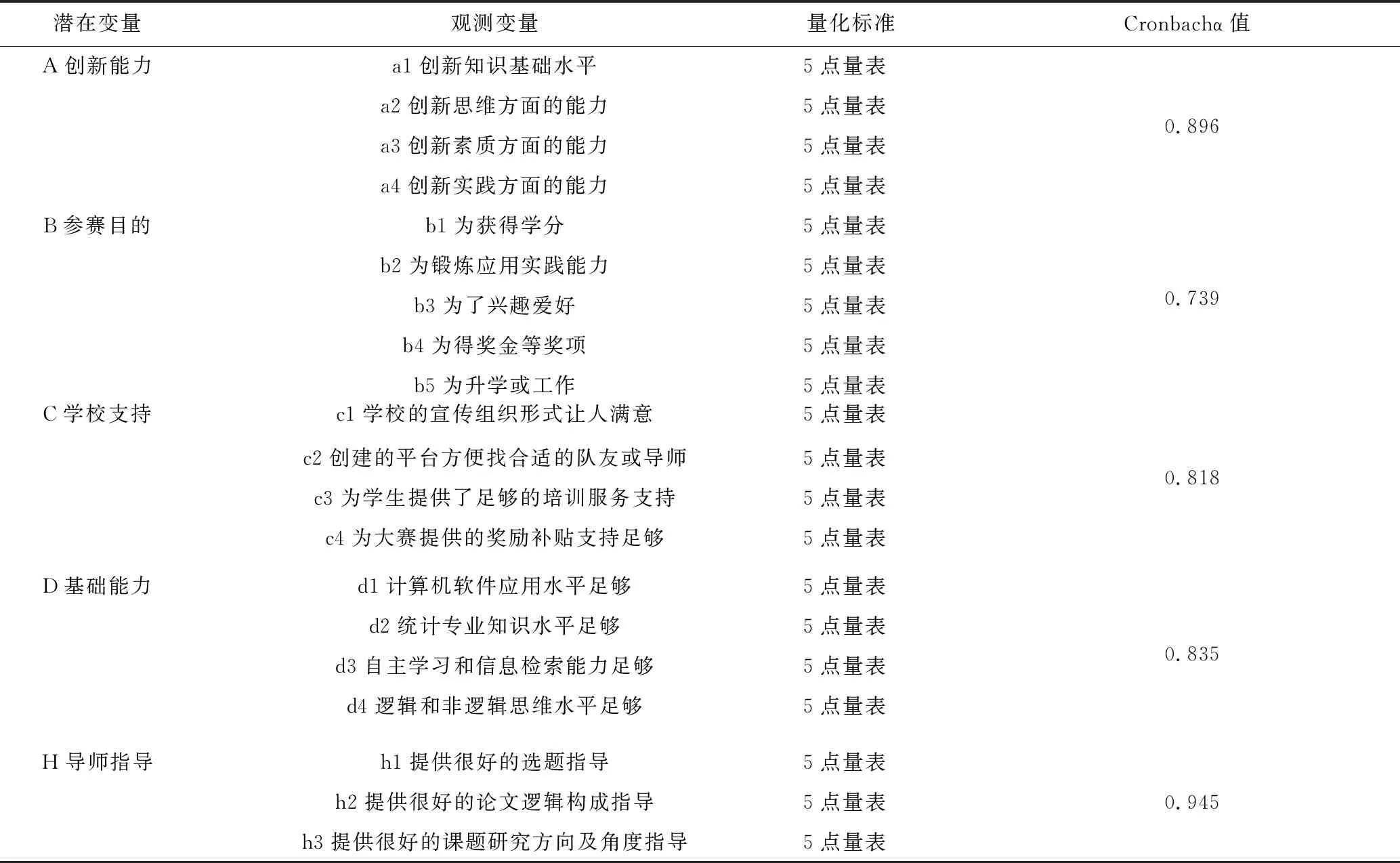

本文共获取53份样本,运用spss分析,整体信度检验Cronbach α值=0.905>0.8。且各潜在变量Cronbach α值均超过0.6。说明问卷中量表对于分析目的来说信度较好。KMO=0.763,介于0.7-0.9之间,表示此张问卷中量表适合因子分析。Bartlett球度检验结果:卡方值为732.625数值较大,P值=0.000<0.05,因此Bartlett球度检测具有显著意义。

因子分析将所有问题分成了六类,对整体的解释度能达到78.246%。这与之前的模型设定存在一些差异。表现在学校支持、导师指导、参赛目的三个潜在变量上。对于学校支持和导师指导都是学生团队获奖的外在因数,在因子分析时被归为一个因子是合理的。参赛目的被拆分为三个因子。为学分和奖金是外在激励,为了锻炼应用实践能力和升学或工作是内在动力,最后是兴趣爱好。参赛目的被划分为三个因子也是合理的。但这些都与本文的模型框架设定没有本质冲突。

从整个分析结果来看,针对问卷数据,不管是信度分析结果还是效度分析结果都比较好,可以开展建模分析(见表2)。

表2 变量信度

3.2 模型适配性检验

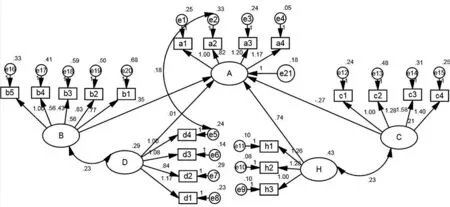

采用Amos24.0软件对所提假设进行结构方程模型经行路径分析,通过修正最终选择模型(见图1)。

图1 结构方程模型图

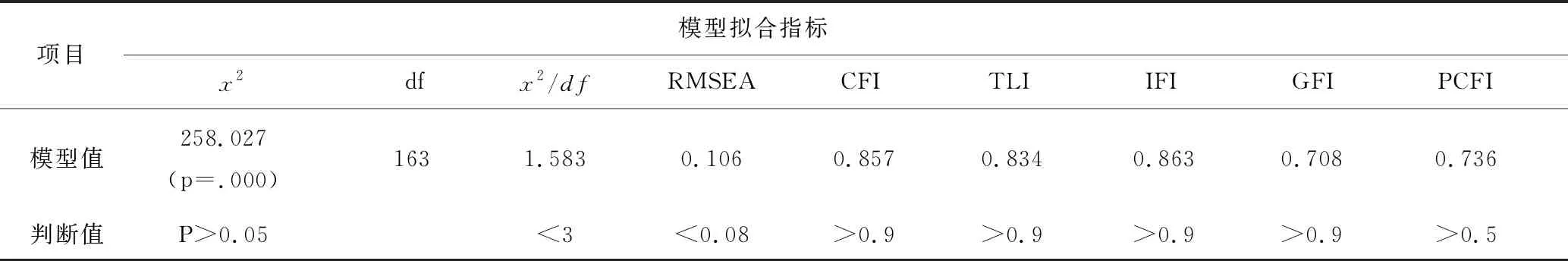

由表3可以看出,绝对拟合指数x2/df=1.583<3,CFI=0.857、TLI=0.834、IFI=0.863均稍低于0.9,在可接受范围内。PCFI=0.736>0.5,在可接受范围内。RMSEA=0.106,略高于0.1。适配指数GFI=0.708,稍低于0.9在可接受范围内。由此可见整个模型的适配性较为理想,可以进行分析。

表3 适配度评价标准及模型适配结果

3.3 模型参数估计值

3.3.1 潜在变量对于创新能力的影响分析

由模型可知参赛目的和导师指导对于创新能力有显著正向影响。且正向影响的因素中,导师指导的作用最大(0.756>0.406>0.009)。基础能力对于创新能力的正向影响不显著。反映出学校大学生相关专业基础水平较为不足。学校支持对创新能力培养有反向影响,虽然不显著,但也反映出目前学校在该大赛的组织管理工作方面是存在问题的。

3.3.2 潜在变量与可测变量的权重分析

创新能力及其可测变量。由表3可知,参加该大赛学生主要提高了创新实践方面的能力,其次是创新素质、创新知识基础和创新思维方面的能力(0.959>0.959>0.787>0.669)。在创新思维方面还需要老师积极引导。

导师指导及其可测变量。学生对于导师可提供很好的论文逻辑构成指导的认可度最高,其次是提供很好的选题指导和提供很好的课题研究方向及角度指导(0.947>0.932>0.901)。可见导师在论文调整和前期选题及课题研究方向及角度均有一定帮助,只是在更加专业的研究方向等方面的帮助相对较少。

参赛目的及其可测变量。学校大学生参加该大赛主要是出于内在动力,其中为了升学或工作比为了锻炼实践应用能力的目的性更强烈(0.790>0.661)。其次是外在激励,其中为了获得学分稍强于为了获得奖金等奖项(0.569>0.549)。某校参赛学生为了兴趣爱好的目的性最弱(0.387)。

基础能力及其可测变量。由表4可知,学校参赛大学生认为自己的统计专业知识水平最为不足(0.649)。对于自主学习和信息检索能力足够的认可度最高(0.840),其次依次为计算机软件应用水平及逻辑和非逻辑思维水平(0.795>0.745)。

学校支持及其可测变量。由表可知学生对于学校建立的平台可以方便找到合适的队友或导师的认可度最低, 然后是学校的宣传组织形式(0.651<0.688)。学生对于学校为大赛提供的奖励补贴支持足够认可度较高(0.792)。

3.3.3 相关影响分析

模型中的相关双箭头是根据M.I.修正建立的。分别是学校支持和导师指导(0.23)、e5和e2(0.18)、参赛目的和基础能力(0.23)。第一个双箭头表明学校支持和导师指导是相关的,如学校的奖励补贴会影响导师行为,导师的合理反馈也可以影响学校的组织管理等。第二个双箭头表明d4的残差项可以解释a2未被解释的部分。显然学生的逻辑和非逻辑思维水平基础(d4)对其参赛后创新思维方面能力(a2)的提高是有影响的。第三个双箭头表明学生参赛目的和基础能力是相关的。基础水平高的可能内在动力更强烈,基础水平差的可能更加需要外在激励(见表4)。

表4 结构方程路径系数计量结果

4 结论与建议

4.1 结论

(1)大赛对学校大学生创新能力培养有积极作用。创新实践能力方面影响最大。比赛学生的创新素质能力也得到锻炼。大赛对于同学的综合理论知识掌握也有积极影响,这也是课堂教学比不了的。创新思维方面的积极影响相对较弱,毕竟思维培养是一个长期的过程。完善大赛相关组织管理,有利于更好地发挥大赛的创新能力培养。

(2)大赛中导师指导对于学生创新能力培养积极影响最大。除了基本的逻辑指导,导师在研究方向等专业性强的方面的指导需要进一步加强。

(3)学校学生参赛的内在动力强于外在激励的作用,学校要调动学生参赛积极性。仅靠目前的常规教学无法满足学科竞赛要求。

(4)如大赛相关配套支持工作不足或缺少对大学生创新能力培养产生负面影响,不利于资源整合利用。

4.2 建议

(1)完善激励措施。针对指导老师制定差别较大的阶梯式奖金补贴政策,提高他们的重视程度,在课题研究方向和角度等方面更加积极认真引导学生。

(2)实现成果效益最大化。积极引导学生充分利用实践成果,如参赛团队成果以论文形式发表。协助团队和企业建立联系,从而实现研究成果的实际应用。如果企业看到效益也会给学生提供更多创新实践。实现参赛效益最大化,形成良性循环激励同学。

(3)调整教学和提供培训服务。学校通过调整教学来提高学科专业性要求。同时更加重视实践教学,结合社会热点和学生感兴趣的话题,积极引导学生创新思维训练,提高学生专业基础水平。直接对想参加大赛同学进行相关专业知识技能培训,基础水平提高效果显著。

(4)加强组织宣传和搭建交流平台。学校开展参赛动员会等来营造好的学术氛围,让同学了解并认识其含金量,从而更加踊跃地参与。同时积极动员各学院的同学,参赛学院多样化有利于组成综合能力强的团队。学校加强资金支持,推动各学院交流合作,同时建立导师名册和实验室等。有利于学生导师相互了解,方便参赛队伍找到合适的指导老师。

(5)成立相关社团。除了依靠学校,同学也可以积极组织社团。社团可以组织培训,发挥老成员带新成员的作用。社团所积累的经验资料等都可以为新成员所利用。同时由社团是面向全校的,起到很好的宣传作用。