三维生态转换视界下《诗经·国风》英译转换效度分析

梅 龙

(江南大学 外国语学院,江苏 无锡 214000)

作为中国诗歌总集和中国古代诗歌的滥觞,《诗经》是一部融合了我国上古时期政治、经济、军事、民俗、文化、文学、艺术等诸要素的百科全书式的文化元典。自17世纪法国传教士金民阁(Nicolas. Trigault)将《诗经》译成拉丁语以来,《诗经》的西译经历了萌芽、确立、转型、逆译四个阶段。目前全世界共有包括选译本和全译本在内的16部《诗经》英译本,极具学术研究价值。然而,根据中国知网统计,截至2020年10月,国内参与《诗经》英译研究的学者较少,且研究视角较为集中,从语言学和文学视角研究《诗经》的英译本及译者的居多,鲜有从生态翻译学三维生态转换这一视角来研究《诗经》英译的研究成果。故本文拟从生态翻译学中三维生态转换效度视界,即在语言维、文化维和交际维三个生态维度的“相关”“协调”与“和谐”转换效度,探究英国翻译家理雅各《诗经·国风》无韵体译本(以下简称理译本)与我国翻译家汪榕培《诗经·国风》译本(以下简称汪译本)在语言维、文化维和交际维生态上的转换效度,即原文和译文在语言生态、文化生态和交际生态上的相关性、协调性程度,以期探寻能实现原文和译文在语言、文化和交际生态“相关”“协调”与“和谐”的英译路径。

一、三维生态转换效度概念厘定

由中国学者胡庚申创立的生态翻译学科学地“嫁接”并有机地“联姻”了生态学与翻译学这两门学科,是“一种从生态视角综观翻译的研究范式”。生态翻译学由翻译适应选择论发展而来,立足于生态学与翻译学的关联性与相似性,并借鉴了华夏文明中“天人合一”“道法自然”及“允执厥中”等生态智慧。三维转换是生态翻译学中重要的翻译认识与方法,即译者在“多维度适应与适应性选择”的原则之下,相对地集中于语言维、文化维和交际维的适应性选择转换。此处中的多维度适应即译者主要从语言、文化和交际三个生态维度主动适应由原文、原语和译语所呈现的翻译生态环境。再者,此处的适应是译者对以原文为典型要件的翻译生态环境的适应。据此可见,译者应首先观照原文,并以原文为前提进行多维度地适应转换。同时,译者的适应性选择体现在对翻译生态环境的适应度和对译本最终行文的选择上。据此可以得到以下启示:译者的多维度适应与适应性选择越充分,其译品的“整合适应选择度”也就越高,多维度的转换效果也就越明显,即“转换效度”就会越高。如果“转换效度”越高,那么译品质量越能得到保障。而要实现这样理想的“转换效度”,其主要方法和途径就是通过观照原作而实施“相关”与“协调”的译入语呈现的语言运作。因此,运用科学方法分析译作如何实施与原作“相关”的“协调”译入语呈现的语言运作,其适应性转换效度可以用于评价译品质量的优劣。因为其反映的是译者在语言、文化和交际三个主要生态维度的转换效果,可以视作译品“整合适应选择度”的直接与间接表达。上乘的译文应该是具有较高“整合适应选择度”,抑或是较为理想的“转换效度”的作品。而转换效果的优劣又可以用“效度指标”来衡量。“效度指标”在语言、文化和交际三个生态维度上呈现不同的标准:在语言生态维上,参照原作对译作的标准化类符形符比值、词汇密度、平均句长、译文的章节数量、诗行数量和韵律格式进行统计与分析,并以此作为效度评价指标;在文化生态维上,对于诸如动物、植物等文化负载意象的等效处理方式,可以作为评价文化维转换效果的参考标准;在交际生态维上,译品是否能够传达原作的诗心与诗旨,是否符合译语读者的认知域界、文法体系和阅读习惯,都决定着交际维的转换效果。

二、语言生态维上的转换效度对比

语言生态维的转换效度,即译者在翻译过程中参照原作对语言形式作出适应性选择转换而实现的效果。语言生态维的适应性选择转换并不是单方面的,而是多层次、多角度的,具体来说,体现在语言词汇、句式和语篇三个层面。

(一)词汇层面

鉴于《诗经·国风》原作语言精炼,用词丰富多变且信息承载量较大的特点,若译文呈现形态与之接近则说明在译者语言生态维上的转换效度较高。参照原作,对于译本进行标准化类符形符比(STTR)、词汇密度(Lexical Density)的统计,可以衡量译文用词丰富度、多样性以及文本信息承载量的相似度,基于此衡量译作的转换效度。类符(type)指文本中不同词语的数量,形符(token)则指文本中词语的总数量。对于文本总词数超过1 000的语料库,适合通过标准化类符形符比(STTR)来评价文本用词的丰富度、多样性及可读性。一般说来,STTR值越高,文本用词越丰富,词语越趋于多样性,可读性也越高,反之则越低。现使用WordSmith软件统计理译本和汪译本中《诗经·国风》160篇诗歌总体的类符数、形符数和标准化类符形符比值,结果如表1所示:

表1 理译本与汪译本类符形符对比

由表1可知, 理译本总词数为18 327,大于汪译本的15 910,说明理译本篇幅长于汪译本;而汪译本标准化类符形符比值为36.88%,高于理译本的34.04%,反映出尽管理译本篇幅较长,但用词丰富度和多样性不及汪译本,进而说明汪译本的可读性高于理译本。通过Readability Analyzer软件测试两个译本的可读性,理译本可读性评分为92.8,汪译本为98.8,也进一步佐证了汪译本的可读性相较于理译本更高这一结论。因此,参照原文形态,汪译本在语言生态维上转换效度略高于理译本。

具体到每一篇诗歌,也呈现类似的规律。例如,在《淇奥》译文中,理译本的形符数为194,类符数为77,类符与形符比值为39.69%;汪译本的形符数为167,类符数却为70,类符与形符比值为41.92%。理译本虽然篇幅长于汪译本,但类符与形符比值却低于汪译本,表明理译本的用词不及汪译本丰富多样。如诗中“瑟兮僩兮,赫兮咺兮”的翻译,理氏将其译为 “How grave is he and dignified! How commanding and distinguished!”;汪氏则译为“My lord is solemn, quiet and grave, open, frank and always brave.” 。理氏使用四个较长的形容词“grave”, “dignified”, “commanding” 和 “distinguished”来描绘君子的威严神态;而汪氏则连用六个简约形容词“solemn”, “quiet”, “grave”, “open”, “frank”和“brave”来展现君子的庄重仪态,相比理译本,用词更加丰富多样,人物刻画更趋于立体饱满,可读性也相应提高。

对于译本信息承载量的衡量,可以通过词汇密度来实现。词汇密度即文本中实词与总词数的比值。实词包括动词、名词、形容词和副词;虚词也被称为功能词,包括冠词、代词、连词等。文本的大意主要通过实词来传达。一般来说,词汇密度越高,文本的信息含量也越高。现通过TreeTagger软件对译本进行词性赋码并通过AntConc软件对各类词性出现频次进行统计,统计结果如表2所示:

表2 理译本与汪译本词汇密度对比

通过表2可知,汪译本的词汇密度为61.01%,高于理译本的55.60%,表明汪译本信息含量高于理译本。这主要是因为理译本使用了更多的功能词来译介诗歌,从而降低了译本的信息含量。同时,理译本在译文中还使用了更多的修饰语,如形容词和副词等,使得其信息承载量低于汪译本。理译本总词数比汪译本多出2 417,但实词数却仅多出484,进一步说明理氏使用了大量的功能词来降低文本阅读难度;汪氏则通过减少功能词的使用来体现原诗短小精悍的风格特点。

例如,在译介《野有死麕》第一章节“野有死麕,白茅包之。有女怀春,吉士诱之”时,两种译文分别如下:

理译文:

In the wild there is a dead antelope,

And it is wrapped up with the white grass.

There is a young lady with thoughts natural to the

spring,

And a fine gentleman would lead her astray.

汪译文:

A doe lies dead in the fields,

In whitest cogon clad.

A lass her heart now yields

To a young and handsome lad.

在上述例子中,理氏使用了更多的功能词,如“the”, “a”, “it”等,使得其信息承载量较低;与此相比,汪氏则使用更为精练的语言传达原诗要旨。

总的来说,理译本在标准化形符类符比值与词汇密度两方面均低于汪译本,参照原作用词丰富多变且信息密集的特点,汪译本转换效度高于理译本。究其背后的原因:理氏参考了大量的经学训诂注疏,讲究精确诠释原作,同时使用大量的功能词来降低译语读者阅读难度,因而导致译作篇幅较长,信息承载量较低。而汪榕培作为中国译者,坚持“以诗译诗”的翻译原则,译文语言与原作同样精简,且用词丰富多变,使原诗的风格信息亦得以较好的传递,故转换效度较高。

(二)句式层面

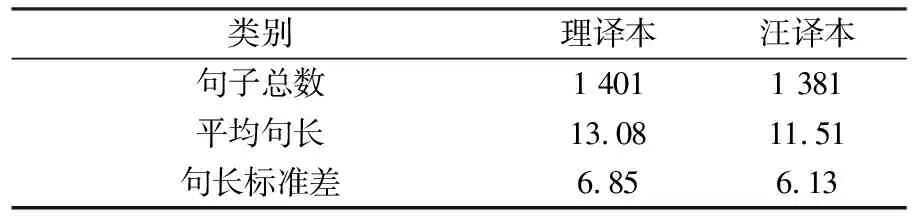

对于《诗经·国风》英译本句式层面的探讨,主要涉及到两个维度:译本的平均句长和逻辑连接词的使用。平均句长即文本中句子的平均长度,该数值可在一定程度上反映句子的复杂程度。一般而言,平均句长数值越大,句子结构越复杂,阅读难度越高,反之则越低。句长标准差则反映了句子长度的变化幅度,标准差越大,说明句长变化幅度越大,反之越小。现使用WordSmith软件对两部译作的句子数量及平均句长等相关信息进行统计,结果如表3所示:

表3 理译本与汪译本句子信息对比

根据表3提供的信息,理译本与汪译本句子数量相当。根据巴特勒在《语言统计学》一书中对句子长度的划分,两译本的平均句长均属于中等长度句(10-25个单词),但理译本平均句长和句长标准差均高于汪译本,说明理译本句子结构相较于汪译本更为复杂,且句子长度变化幅度更大。考虑到原作句子短小规整的特点,汪译本转换效度更胜一筹。究其原因,是因为理氏使用了更多功能词和阐释性表述,此为译诗大忌;汪氏语言精简凝练,再现了中国古典诗歌言约旨远的特点。

例如在译介《氓》中“不见复关,泣涕涟涟。既见复关,载笑载言。”时,两位译者呈现显著差异性:

理译文:

And when I saw [you] not[coming from] it;

My tears flowed in streams.

When I did see [you coming from] Fuguan,

I laughed and I spoke.

汪译文:

As I can’t see my dear,

My eyes are wet with tear;

As soon as he appears,

I smile and tell my dear:

比较上述两例可知,理译本平均句长大于汪译本,且句子长短不一,变化较大。再者,理译本通过添加中括号内的阐释性内容来降低译文的理解难度;相比之下,汪译本言简意赅,平均句长较短且句长变化不大。

值得注意的是,理、汪译本在句式结构上存在一个显著性差异,汪译在句式上重意合,而理译重形合,其译文中运用一些语法衔接手段来凸显其重“形合”的特点。现使用WordSmith软件对英语中经常出现的逻辑连接词“and”, “but”, “when”, “if”和“before”在两个译本中出现的频次进行统计,结果如表4所示:

表4 理译本与汪译本各逻辑连接词频次对比

由表4可知,尽管两位译者均在译文中多次使用逻辑连接词,但相比较而言理译本使用逻辑连接词的总数和占比均高于汪译本,尤其是前者“and”和“but”的使用频次显著高于后者。这反映出理氏作为西方译者,采用了符合西方读者文法知识的方式来译释《诗经·国风》;而汪氏作为我国译者,其译作更加遵循汉语表达特点,多通过上下文语境含蓄表达句间逻辑关系。例如,对于《竹竿》中诗句“泉源在左,淇水在右。女子有行,远兄弟父母”,两位译者分别译介如下:

理译文:

The Quanyuan is on the left,

And the waters of the Qi are on the right.

But when a young lady goes away,

[and is married],

She leaves her brothers and parents.

汪译文:

On the left lies the fountain-head;

On the right Qi flows ahead.

When a maid's in marriage locked,

From her family she is blocked.

观察上例可知,理氏更多地使用“and”和“but”这类显性逻辑连接词来体现句间逻辑关系,而汪氏则通过使用分号来间接体现对比关系。相比较而言,理译本更符合英语读者文法知识和阅读习惯;汪译本则继承了原诗含蓄传达句间逻辑关系的特点。

综上所述,就句子层面来讲,汪译本平均句子长度较短且变化幅度较小,同时多通过上下文语境含蓄传达句间逻辑关系,上述特点与原作形态更为接近,相较于理译本显化的翻译策略而言,转换效度更高。

(三)语篇风格

就语篇风格而言,可以从诗歌章节数量、诗行数量和韵律格式三个方面探讨:就章节数量来说,经统计,在理译本和汪译本各160篇译文中,每篇译文的章节数量均与原作保持一致;就诗行数量而言,两个译本也与原作基本保持一致;但韵律方面两者却存在显著差异:理译本采用散文无韵体译介《诗经·国风》,因而并未像原作一样押韵;汪译本因采用“以诗译诗”的翻译策略,对于译作韵律格外注重,因而其每篇译本都采用了有韵体,但押韵格式与原作有所不同。例如,在译介《山有扶苏》一诗中第二章节:“山有桥松,隰有游龙。不见子充,乃见狡童。”时,两位译者分别作如下处理:

理译本:

On the mountain is the lofty pine;

In the marshes is the spreading water-polygonum.

I do not see Zichong,

But I see this artful boy.

汪译本:

The pine trees grow upon the hill;

The clovers grow nearby the rill.

Instead of that industrious boy.

Here you stand, an elf so coy!

观察上述译例可知,两种译文诗行数均与原作相同,但前者并不押韵,而后者押韵。就韵律格式而言,原作采用abab的押韵形式,汪氏则采用aabb的押韵形式,尽管韵律格式与原作不同,但译者致力于向译语读者传达中国古典诗歌韵律美的初衷得以实现。汪译文在章节数量、诗行数量和韵律格式上均与原作接近。换言之,汪译文在译语语篇生态环境中构建出与原作更为接近的语篇风格,因而转换效度更高。

总的来说,参照原作,汪译本重视原作与译作的协调性与相关性以及二者在语言生态维上的和谐度,故转换效度高于理译本。

三、文化生态维上的转换效度对比

胡庚申教授认为,“文化维的适应性选择转换即译者需要适应该语言所属的整个文化系统——即文化生态,并在翻译过程中关注双语文化内涵的传递。”而文化生态维的转换效度则主要涉及双语文化内涵传达的有效性。这就要求译者时刻保持文化意识,认识英汉两种文化的差异并努力克服由此带来的翻译障碍,顺利实现翻译跨语言、跨文化交际的目的。在梁高燕看来,“文学翻译的最大困难往往不是语言本身,而是语言所承载的文化蕴意。文化差异处理的好坏往往是文学翻译成败的关键。”《诗经·国风》中有丰富的意象,而意象本身具有深厚的文化“烙印”,是《诗经·国风》文化蕴含的重要方面。对此,两位译者主要采用保留、异化、阐释、音译和舍弃的方式对其进行处理。一般来说,对原诗中的意象采取保留和阐释的手法可以最大程度保持原语文化生态维的完整性,同时也可以在构建译语文化生态维时最大程度传达原意象的文化内涵。当然,若译者在译语文化中无法找到对应的意象,采取异化的处理方式也不失为上策,但此举对诗歌原意象的文化本源必然造成一定“损伤”。因此,采用保留和阐释的译介方式可以获得较高的转换效度。由于动物和植物意象作为《诗经·国风》意象中数量最为庞大的群体,具有代表意义,故对两个译本的85种动物意象和130种植物意象的处理方式所占百分比分别进行统计并作对比分析(见表5、表6),以此研究二者在文化生态维上转换效度的差异性。

表5 85种动物意象处理方式对比

表6 130种植物意象处理方式对比

通过观察表5可知,理译本与汪译本主要采用保留、阐释和异化这三种方式来译介动物意象,其中前两种的总占比分别为94.12%和88.24%,理译本高于汪译本,表明理译本在动物意象的转换效度上更高。值得注意的是,二者也呈现不同的特点:理译本采用保留原意象的比例高达92.94%,且仅有一处舍弃不译,反映出译者高度重视忠实性翻译原则,致力于在译语文化生态维中呈现出诗歌意象的原汁原味;相比之下,汪译本保留原意象的翻译方式占比83.53%,且对原意象舍弃不译的比例为5.88%。笔者认为,这是译者为兼顾到译品韵律格式及语境的连贯性而作出的扬弃。

例如,在《驷驖》中,对于“輶车鸾镳,载猃歇骄”中“猃”与“歇骄”的译介方式,便可见一斑。“猃”指长嘴猎犬,“歇骄”则指短嘴猎犬,两位译者对此的译介分别如下:

理译文:

Light carriages, with bells at the horses’ bits,

Convey the long and short-mouthed dogs.

汪译文:

Jingling bells and stag-hounds’ bark

Resound all o'er the place.

理氏保留了原诗中的两种犬类, 并忠实译介为“long and short-mouthed dogs”,与原作保持一致;汪氏则将“猃”与“歇骄”统译为 “stag-hounds” (狩鹿猎犬), 此举让译文更加简洁凝练,但对原动物意象的“损伤”也是显而易见的。

再如,在《硕人》中,对于硕人的外貌特征描写的诗句 “领如蝤蛴,齿如瓠犀。螓首蛾眉,巧笑倩兮,美目盼兮”, 两位译者也体现出显著差异:

理译文:

Her neck was like the tree-grub;

Her teeth were like melon seeds;

Her forehead cicada-like; her eyebrows like

[the antenne of] the silkworm moth;

What dimples, as she artfully smiled!

How lovely her eyes, with the blackand white

so well defined!

汪译文:

Her swan-like neck is long and slim;

Her teeth like pearls do gleam.

A broad forehead and arching brow

Complement her dimpled cheeks

And make her black eyes glow.

该句中涉及动物的意象有“蝤蛴”“螓首”和“蛾眉”,理氏保留了原作的本体和喻体, 将“蝤蛴”“螓”和“蛾”三种动物分别译为“tree-grub”、“cicada”和“silkworm moth”, 与原诗神似,读者通过阅读译文便可以在脑海中勾勒出与原诗所营造的硕人外貌高度接近的人物形象;相比较而言,汪氏并未沿用原诗的喻体,而是运用阐释的处理手法,用符合现代人审美标准的表达重塑硕人的美好形象。译者采用殊途同归的方式,运用 “swan-like neck”、“broad forehead”、“arching brow”三种表达,将硕人的外貌特征形象直观地展现在现代读者面前,迎合了现代人的审美观,也巧妙还原了原诗的外貌描写,可谓一举两得。

综观表6,理译文采用保留和阐释的比例高于汪译本,即前者植物意象的转换效度高于后者。与译介动物意象的比例相比,保留与阐释的总占比显著降低,这与中西国家地理环境与气候条件的差异性所造成的植被分布呈现地域性特点不无关系。具体分析数据可见:两译本采用保留和异化手法的比例相当,但理氏采用阐释手法的比例高于汪氏,且理氏还运用了音译的手法来译介难以考证的植物意象。

例如,在《山有枢》中出现了大量的植物意象,在诗句“山有栲,隰有杻。”中, “栲”为树名, 学名山樗, 俗称鸭椿;“杻”同样是树名,学名檍树,俗称菩提树。对此, 两位译者的译介分别如下:

理译文:

On the mountains is the Kao ;

In the low, wet grounds is the Niu.

汪译文:

The chinquapin trees grow on the hill;

The privet trees grow near the rill.

理氏将两种树木音译为“Kao”和“Niu”,这可能是译者无从知晓两种植物的确切考证才采用的折中方法。但是,采用音译的方式势必会给读者造成阅读障碍,对于译语读者来说,至多了解这是两种分别名为 “Kao”和“Niu”的植物,但却无从得知具体为何种植物。汪氏则运用异化的手法将“栲”和“杻”分别译为“chinquapin trees” (北美矮栗树)和 “privet trees”(女贞树),尽管树木的种类发生了变化,对原文文化生态维造成一定的“损失”,但译者终归在西方喜闻乐见的植物中找到了替代意象,在译语文化生态维中构建了一个与原作近似的意象。

再如,在《伯兮》中,诗句“焉得谖草,言树之背”涉及到“谖草”这种植物,“谖草”即忘忧草,学名萱草花。对此两位译者不同的处理方式:

理译文:

How shall I get the plant of forgetfulness?

I would plant it on the north of my house.

汪译文:

Where can I find flowers to pick,

To plant behind the large estate?

理氏保留原意象,将“谖草”直译为“the plant of forgetfulness”(忘忧草),通俗易懂,向读者清晰揭示此意象的内涵意义; 汪氏则采取异化的方式将其译为“flowers”(花),此处译者应指代萱草花,但对于译语读者来说,还需要结合上下文语境方可理解“谖草”的文化内涵。

总之,理雅各采用保留、阐释来译介《诗经·国风》中动植物意象的比例高于汪榕培,这两种处理手法可以最大程度留存原意象的文化蕴含,实现其译作与原作在文化生态维上更为高效的相关性、协调度与和谐度的语言运作,故理氏在动植物意象上转换效度均高于汪氏。同时,两位译者又各有侧重:理氏采取音译手法处理个别意象,此举未能充分挖掘其文化内涵,因而在构建译语文化生态时对于原语文化生态造成一定的“损伤”;汪氏为保证前后语境连贯统一,对个别意象会舍弃不译,但这样做也会使译文难以全面反映原作内容。

四、交际生态维上的转换效度对比

为提高交际生态维上的转换效度,译者在适应原诗的语言生态及文化生态的前提下,还要兼顾到译入语读者的文法体系及阅读习惯和原作诗心和诗旨传达。换言之,译作若能符合译语读者的认知域界,顺应译语读者的文法知识,降低译语读者的阅读难度,同时忠实传达原作者的交际意图,则转换效度较为理想。通过前文对语言维中句式层面的探讨可知,理译本采用了更加符合英语读者文法体系和阅读习惯的行文方式,因而符合译语读者的认知域界,阅读难度相应降低,在交际维上的转换效度较汪译本更高。如对于《匏有苦叶》中“深则厉,浅则揭”的译介,理译文与汪译文分别如下:

理译文:

If deep, I will go through with my clothes on;

If shallow, I will do so, holding them up.

汪译文:

One swims to cross deep river,

And wades across the shallows.

理氏如实诠释原诗字面含义,将人物过河的场景描绘得惟妙惟肖,符合译语读者的认知域。同时,译者两次使用if引导的条件状语从句,贴合英语读者的文法体系与阅读习惯;汪氏则更注重诗歌的形式之美,简约传达诗句大意,对于译语读者来说是一大挑战。

现以《雄雉》“百尔君子,不知德行。不忮不求,何用不臧?”的译介为例,探讨理氏与汪氏在传达原作诗心与诗旨方面所作的努力。

理译文:

All ye princely men,

Know ye not his virtuous conduct?

He hates none; he covers nothing;

—What does he which is not good?

汪译文:

Most men are always prone to change,

With thoughts that go beyond my range.

Unsmeared by greed or envy, though.

An honest creed he used to follow.

该章节大意为:那些大人先生们,不知什么是德行。不嫉恨人不贪吝,哪会心地不善良!全诗描写了女子对于因征战而远在天边的丈夫的思念之情,表达了女人对于王公贵族发动战争的不满和指责,也传达了她对世界和平的企盼这一宏大诗旨。理雅各将最后两句对当权者的灵魂拷问译为对其丈夫优良作风的赞美和对其遭遇的不平,未能突破儿女私情的束缚,无法完整传达原诗作者更为宏大的主题,即对在位君子发动战乱的批判和对和平的向往。汪译本读起来更像是女子对男子变心的抱怨和不满,与原诗的题旨存在一定的偏差,也未能突破儿女情长的局限。

由此可见,做到忠实传达原作的诗心与诗旨对于译者来说并非易事,遑论《诗经》一类具有深厚文化积淀的典籍文学作品。总之,理氏采用合乎英语读者阅读习惯的行文方式,如增加逻辑连词以及增添注释等,更为符合英语读者的认知域界、文法体系,从而有效减少了阅读障碍,提高了原作与译作在交际生态维上的相关性与协调度,从而达致更为理想的转换效度;汪榕培则重视挖掘原诗文化蕴含,展示中国古典诗歌的魅力。同时,两位译者在个别诗篇诗心与诗旨的传达上均略有瑕疵。

五、结语

不同于以往只关注是否忠实于原文抑或是否迎合了读者的评判标准,三维生态转换原则要求译者以转换效度指标为标尺,在语言维、文化维和交际维这三个主要生态维度上实现较高程度的转换效度,以提高译作的“整合适应选择度”。译者在译作中要尽量保持原文的语言、文化和交际生态,进而实现原文和译文在语言、文化和交际生态上最大程度的相似的转换效度。换言之,对任何一种生态的“损伤”都将导致该平衡的破坏,从而降低转换效度。本文从语言生态维、文化生态维和交际生态维三个层面分析对比了理译本和汪译本,认为:理氏在语言生态维上注重忠实再现和精确诠释原文,但在词汇、句子和语篇层面均与原作风格有一定出入,因而对语言生态维造成一定 “损伤”,导致语言生态维上的转换效度不及汪氏;在文化生态维上,理译本以保留和阐释为主译介动植物意象,其转换效度高于汪译本;在交际生态维上,理译本更加符合译语读者的认知域界、文法知识及阅读习惯,因而转换效度高于汪氏。笔者希望通过生态翻译学三维生态转换的转换效度对比分析寻求与原作在相关性、协调度以及和谐度上均较为理想的《诗经》移译路径,从而将中国古典诗词以及所蕴含的深刻哲理更为完整高效地传达至西方读者,以促进东西方文化的交流与融合。