职业教育阻断贫困代际传递的政策设计与评估研究

黄诗琦

摘要:乡村振兴战略提出要坚持精准扶贫,而精准扶贫工作的难点是农村普遍存在着贫困代际传递。职业教育是阻断贫困代际传递的关键举措,要完善职业教育政策的顶层设计与评估工作,旨在通过人力资本投入的提高、教育环境的改善、教育行为的改进等,提升社会中个人自身素质、生存能力,并提高社会流动的可能性,实现个人在社会中的向上流动和社会层次的跃升。文章提出教育政策应具有个体主义、结构主义和关系主义三种取向,并提出要阻断贫困代际传递,需要从人力资本投入、社会关系重建等方面提高贫困群体的学习意愿、教育质量和就业质量,增强主流社会对于贫困群体的认同。

关键词:职业教育;贫困代际传递;政策设计与评估

中图分类号:G710 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2021)01-0017-05

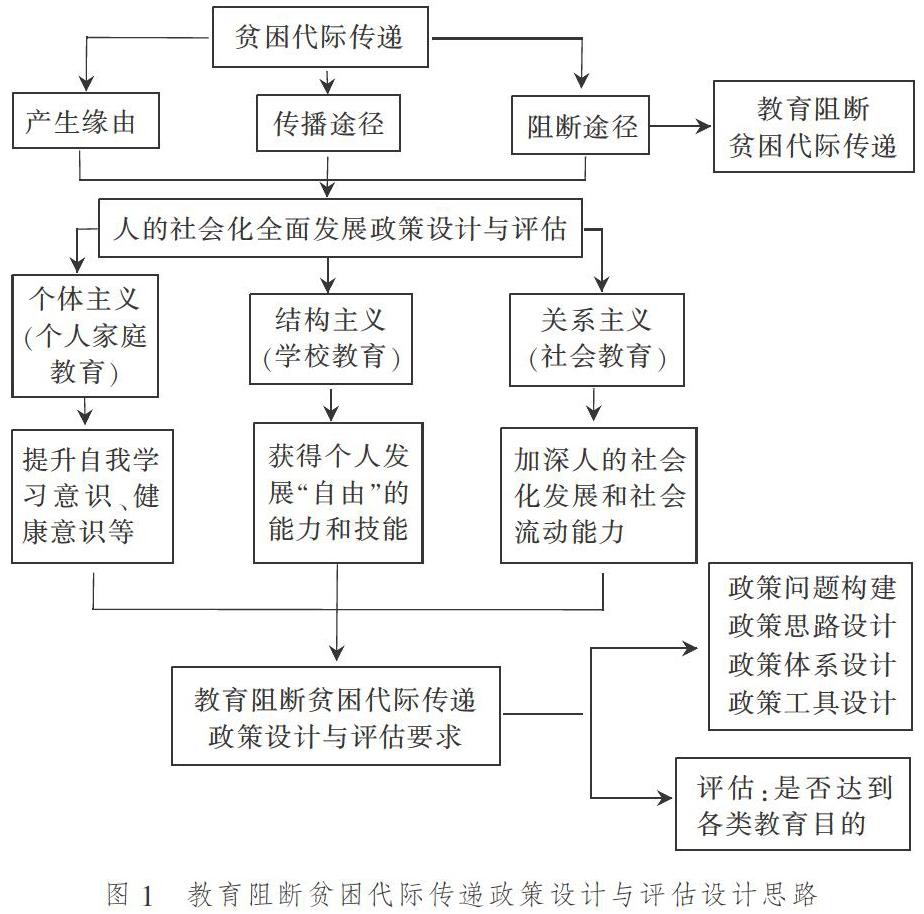

贫困问题是全球共同关注且尚未攻克的难题。职业教育作为阻断贫困代际传递的一个重要手段,在传递机制中发挥着阻断贫困思维、介入贫困代际传递路径、实现教育阻断贫困能力传递的作用。本文在社会资本视角下看待人的全面发展问题,以社会人的发展历程为切入点,构建三级教育环境下的政策体系和评估机制。

一、“贫困代际传递”之再定义

目前,贫困的定义围绕着贫困来源、贫困传播存在的发展阶段进行阐述。因此,笔者将“贫困”视为社会中存在的一种表现出收入相对薄弱(即“贫”)而体现出的社会困境(即“困”),且是一种“恶性循环”的旋涡式社会现象。从自然人在社会中的发展历程来看,“个人在家庭中的教育”“学校教育”“社会教育”三种教育环境将会出现持续并递进的影响关系,从三类教育中获得人力资本投入效用、自由发展能力。社会中出现持续且大范围的贫困将影响社会分层、公民文明水平(学习意识、个人素养等)、社会发展进程等。“贫困”困住的不仅是社会中个人的思维、意识、行为,还困住了人们的社会创造力、生产力,阻碍社会经济发展。

二、阻断贫困代际传递的政策设计与评估

(一)教育政策设计及评估困境

目前,教育政策体系不完整,特别是职业教育领域,由于起步较晚发展滞后于普通教育。对于教育阻断贫困代际传递的政策设计与评估的研究存在着以下几点问题:第一,目前已形成以教育为政策主要着力点的阻断措施(教育阻断政策、贫困地区女性教育、贫困留守儿童教育政策),但现有的政策形式过于单一,对教育政策的依赖性高,没有借助其他的影响因素来配套施策,从而形成完整的阻断政策体系。缺少产业扶贫、科技扶贫等与教育政策直接联动的措施[1]。第二,现有研究认识到教育对于阻断贫困代际传递的作用,但并没有形成系统的教育阻断贫困的路径,也未认识到教育对于其他影响因素的间接作用。例如,教育因素会对家庭文化氛围、生活习惯造成影响,从而影响个人的成长,以致个人在社会环境中生存的竞争能力差,也就是阿玛蒂亚森所说的可行性能力差。第三,目前出台的教育阻断政策关注宏观层面,而忽略了家庭环境与家庭教育投资成本的影响,这也是“贫困文化”所指的教育理念会导致人力资本积累水平低下。第四,现有研究大多关注影响因素、测量方法等,缺少一套行之有效的以教育因素为主体的阻断政策实施成效的评估方法[2]。

现有的贫困代际间的传递,包括贫困文化的传递、贫困行为的传递、贫困社会层级的传递,换言之,贫困存在于社会环境中各种意识形态下。贫困代际传递是父辈将导致贫困的各要素和不利因素在子代传递,维持子代与父辈在社会环境中的社会地位一致,并带来相对应的社会影响,导致个人在社会层级跃升中存在着困难[3]。

(二)职业教育阻断贫困代际传递的政策与评估设计思路

教育阻断贫困代际传递的政策设计和评估研究,将以“教育”为阻断贫困代际传递的核心行为,将阻断贫困代际传递产生的范围由小到大划分为个人和家庭、学校、社会三级成长环境,进行阻断贫困代际传递途径的探索。政策设计与评估拟从“个体主义”“结构主义”“关系主义”三个取向展开(详见表1,图1)。

三、贫困代际传递的逻辑与“三级教育环境”的作用机理

(一)个体主义:个人家庭教育

从“个体主义”取向出发,将致贫原因归结为个体的能力缺陷或贫困文化的代际传递,即刘易斯的“贫困文化”理论。家庭环境是个人成长的重要环境,也是个人产生第一意识的场所,从“贫困文化”角度来解释家庭教育和环境对于社会中个人的重要影响,包括教育理念、教育投入(人力资本投入)、个人健康意识等。第一,确认人力资本投入意愿。教育支出在家庭收入分配问题中的占比可说明家庭教育观念及教育投入力度,保证教育投入是完成人力资本投入的基础和保障。第二,提升自我學习意识。受教育者的自我学习意愿受到社会环境和成长环境的影响,提高自我学习的意愿有助于学生增强学习能动性。第三,加强自我健康意识。家庭教育中常忽略健康意识的教育,可能会导致社会劳动力质量低,就业时间短等情况,最终导致贫困现象出现。

个体主义的家庭教育将根据家庭实际情况进行分析,受家庭教育程度、家庭投入教育和生活的资金多少决定。将教育开支作为必要的生活开支加入恩格尔曲线中,把家庭教育作为儿童的必要开支增加到家庭成本函数中,进行单个家庭福利水平的探讨和研究,并提出相应的政策建议。

(二)结构主义:学校教育

从“结构主义”取向出发,将致贫原因归结为经济、政治和社会体制对个体机会和资源获取的制约。学校教学场所中的教学主体、学校的学习环境及同学的“同辈压力效应”都会产生不可忽视的作用,且学校教育赋予个人学习技能,以培养自主学习能力和生活技能等,以致社会人能达到阿玛蒂亚森所谓的“自由”。第一,获得社会及同辈认可。获得社会认可是作为社会人的需求,从学校生活中获得认可将提升个人认同感,有助于社会人的塑造。第二,享受平等的教育资源、机会。获得公平的教育资源是受教育者的基本权利,较为公平的教育机会是完成社会跃级的基本要素之一。第三,掌握人“自由”发展的技能。学校教育重视理论知识的教学,同时也对受教育者的实操能力进行培养,促进社会生存技能的培养,推动受教育者的发展进程。

3.评估要素及结构设计

首先,确定评估体系要素。评估体系设计的要素由价值主体、主体需要、评估主体、评估标准、评估客体5个因子组成[7]。价值主体主要分为潜价值主体、模糊价值主体、灰价值主体、显价值主体。潜价值主体是对自己价值活动及其结果之价值完全没有意识的价值主体,驱动和支撑其开展公共政策执行的是自己的本能;模糊价值主体是指对自己价值活动及其结果完全清楚,但不能完全理解和把握;灰价值主体是指能够清晰把握实质性价值,但不能把其中抽象的价值主体提取出来;显价值主体是指既能理解价值活动及其结果的实质性结果,又能将抽象价值主体提取出来。统计调查人数中分布在各类价值主体中的个体数量,并占据个体总数的比例。其次,规定影响因子的交互作用。评估体系中各因子在除自身以外的因子组合影响方式影响着评估工作,所谓因子的交互方式就是基于教育政策执行评估功能的需求,规定因子对自身以外因子发出影响和应答行为的方式,由这些因子构成的政策评估体系成为一个有机循环系统。

4.评估策略与工具设计

评估策略的设计与工具的选择是根据既定的评估功能,确定实现评估系统功能的措施,以此来决定评估技术所需要解决的问题,从而进行评估策略和方法的设计。选定评估技术、构建实现路径、确定评估问题解决链等。第一,选择评估技术。选择合适的评估技术获取真实的实践信息,采用经濟工具进行政策执行情况的衡量,运用经济学原理及计量经济学理论衡量实际数据,使得评估工作具有合目的性、合规律性、功能独特性、可构建性及其可证伪性等特点。第二,构建出问题解决链。借助政治政策及教育经济的发展,帮助厘清解决思路,构建完善的解决链回路,最终确定评估问题解决网络[8]。

职业教育的迅速发展为阻断贫困代际传递提供新的解决途径,完善其政策的顶层设计及评估设计,从人类社会学和人的全面发展角度出发,运用“三级教育环境”政策设计体系,保障人在“三级教育环境”中得到基础生存意识、个人自由发展能力和技能、社会化发展及社会流动能力,推动个体在社会中的全面发展和社会层级跃升,以致社会贫困人群在代际间的整体素质提升、社会劳动力质量改善、自由发展能力增强等。政策评估工作围绕教育与政策价值体系,设置政策目的与评估目标以及监督管控方法,选择待评估要素构成结构体系,根据评估对象特点及需求选择合适的评估工具等。

参考文献:

[1]蔡生菊.西北农村贫困代际传递现状及对策研究——基于甘肃深度贫困村的调查[J].北方民族大学学报(哲学社会科学版),2019(3):34-38.

[2]徐英.贵州省县域贫困测度及空间格局分析[J].中国农业资源与区划,2019(8):95-102.

[3]张屹山,杨春辉.贫困代际传递的演化博弈与政策制度探析[J].社会科学战线,2019(9):67-77.

[4][6]张远增.公共政策执行评估学理[M].北京:中国社会科学出版社,2018.

[5]向延平.教育贫困代际传递与阻断:教育精准扶贫路径选择[J].当代教育论坛,2018(3):32-37.

[7]张远增.发现性教育评估质量控制研究[M].北京:高等教育出版社,2011.

[8][英]安格斯·迪顿.经济学与消费者行为[M].北京:中国人民大学出版社,2005.

(责任编辑:杨在良)