高芝兰声乐教学理念简述

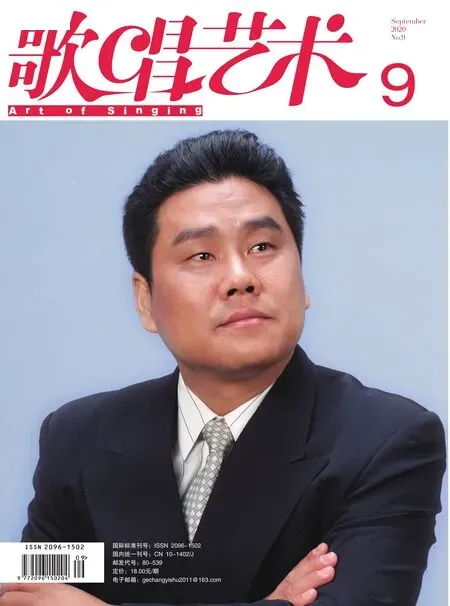

程振华

我曾经跟随高芝兰老师学习声乐五年,自接受采访高老师的任务后,又阅读到许多同学谈及高老师声乐教学的文字,便想在此简单地说说自己对于高老师声乐教学理念的理解。1950年,高芝兰老师开始在上海音乐学院从事教学工作。按当时的规定,每位教师一个学期最多教八个学生。因为想要跟高老师学习的人太多,所以高老师只能挤出个人时间,为他们义务上课。这么多年下来,到底教过多少学生,已经很难计算了。对于声乐学习,高老师提出要认准目标、坚持目标、善于学习;要了解学生,师生之间真诚相交、感情互信。为人师表对学生们有上行下效的示范作用,教师的“教德”不正,是教不出好的歌唱艺术家的。这就是高老师一直强调的“好好做人,好好歌唱,好好生活”。

1. 美声(Bel Canto)的基本概念

跟高老师学习五年,我理解老师对Bel Canto的审美观,源自作品内涵的需求。“美声”要求发声通畅圆润,富有穿透力,音色明亮华丽,刚柔并济、收放自如等优点。Bel Canto,在意大利语中,是指美好的歌唱。实际上,无论是哪种语言,对于“美声”的审美认知都是相同的。而离开经典作品,只谈“美声”技巧与方法,就是无的放矢。技巧只是工具,不是目的,更不是艺术!

2. 歌唱的呼吸

高老师认为,学习“美声”歌唱是把我们的身体培养成一件会歌唱的乐器,但在教学过程中,她绝对不赞成对学生进行生理解剖式的教学,单纯地讲身体生理机能。歌唱是抒发感情的艺术,她自教学伊始就再三强调感情和美育培养,要作为打基础的课程。所以,经由高老师之手的学生,他们的演唱大多是细腻地诠释作品的内涵。很多时候,台上的表现比台下练习时的效果还好。

除此之外,高老师也强调,一定要掌握发声技巧,才能得心应手地表达作品内涵。歌唱技巧,先从歌唱的呼吸入手。气息的支持是发声的基础,是歌唱的原动力,它决定着音量、音色、音质等。高老师说:“当年苏石林教授就是教学生们用横膈膜扩张、小腹积极支持的呼吸方法,将声音送到头腔,获得高位置的共鸣,在额窦(双眉之间)感觉到共鸣的振荡,犹如戴有一个面罩,这就是所谓面罩(mask)唱法。”气息经过胸腔、咽腔,通过一条通畅的“管道”,保持声音持续往前传送。中低声区都是同样,要求有统一共鸣的音色,声音圆润、饱满、明亮、有光泽、有穿透力,收放自如。

2004年,我再次请教高老师:“关于歌唱的呼吸是否是横膈膜在吸气时保持四周扩张状态,发声时则由小腹(一般在腰带位置之下,咱们所谓的‘丹田’部位)给予支持,乐句延续时横膈膜尽量保持周围扩张状态不塌下去,对吗?”高老师十分肯定地回答我:“对! 实际上,歌唱的呼吸是一个统一、协调运动的反复,无论音量大小、旋律高低,都一定要有气息支持,而且气息支持点绝对不能向上移动,造成胸部和颈部紧张。”

这是一个长时间有意识的锻炼,才能得到的工夫。高老师认为,判断呼吸是否正确,最终还是要以歌声为准!

3. 歌唱的共鸣

高老师认为,歌唱的共鸣最主要的功能就是在气息配合下发音。受气息冲击,声带振动产生了基本音,扩大和优化基本音是靠共鸣,共鸣则是靠身体的各腔体产生。有些人在语言习惯中,已经很自然地养成了一定程度的共鸣腔使用习惯,但歌唱的共鸣往往更需要精心而有意识地培育才能获得。

男女各声部,低中高声区,都需要结合共鸣使用,这就是“美声”体系所要求的“乐音”。共鸣训练要在中低声区打好基础,口腔、鼻腔很重要,必须通畅无阻才能再往上发展,得到头腔共鸣。歌者会感到鼻腔以上振动,额窦(两眉之间)产生舒畅放射的感觉。音色稳定饱满,声音有穿透力,源自丹田的气息支持,直达头腔,获得一条管状通道感觉。有这样一条管状通畅共鸣感觉,嗓音才能保持新鲜持久。

4. 声部鉴别

在2004年10月对高老师的采访中,我特别提出声部鉴别的问题。高老师认为,美声唱法的特点之一是要有明确的声部鉴别,特别是在歌剧工作范畴内更是如此。声部定位,决定了歌者后来的工作、演唱角色和曲目范围。为学生确定声部,是一个很严谨的基本课题,十分重要。

Bel Canto,简单地说,有女高音、男高音、女中音、男中音等基本声部。每一个声部还可以再细分,声乐教师要对每一个声部都有清晰、明确的声音概念,要很小心地对待每一位学生。在中声区打基础的阶段,要深入了解学生的音质特点,尽可能挖掘他们最自然、最好听的音质和声音潜能。据此,须经过一段时间,才能做出准确的声部定位。当然,也有人一听就能给出明确的声部鉴别。

值得注意的是,人声的可塑性很大,有人可以胜任不同类型的作品,特别是到了一定年纪,演出经验丰富,声音运用自如,可以担当不同声音类型的角色。但,他们始终都有自己最优美的声音,专长唱某一类作品。

对学生,定声部要慎重。高老师说,这些年来,学生被定错声部,唱坏了嗓子的情况,时有发生。出现这种情况,教师应该需要被问责。

高老师还提出,歌唱家由青年步入中老年,嗓音机能会随着年龄的增长逐渐衰退。因此,根据自己的实际演唱情况调整演唱曲目是有必要的。换句话说,歌唱演员的舞台生命,立于黄金高峰时期,是非常短暂的。歌唱演员穷其一生的努力,得到的也只是整个生命中的瞬间灿烂。说起来很无奈,甚至有些伤感,但这是规律。高老师说:“要抓紧,要不懈努力,要巧学,要珍惜。”

5. 确立正确的声音观念

高老师认为:在我们的学习过程中,一定会听唱片或别人演唱,不自觉地就会出现模仿的行为。但是,声乐家弗兰科·科莱里则说:“你只能把声音模仿到某一个程度,但无法超过那个程度,你不可能违背自己的自然声音特质太久。在思考技术的时候,我们不光是想如何唱出一个漂亮的声音,首先要解决我们的思考方法。在教师指导下,要认识什么是自己最好的声音。离开这个,根本就没有谱了。”

声乐教师的责任是,在发掘学生最优美的声音基础上,启发学生不断巩固、发展自己的优点。高老师说:“譬如我自己,我知道自己并非一流的嗓音条件,只是有比一般人好的嗓音,属于‘大号’抒情女高音。在最开始学习的时候,我的低音区用本嗓多一些,通过一段时间的学习,我可以把真假声结合起来。我的听觉很好,音质分辨能力强。我今天所获得一切更多的是靠后天努力学成。在发声上,我思考琢磨的时间多于放声唱。”

在声音的打基础阶段,蒙苏石林老师对高老师的成长起着很好的监护作用。好的声音观念,是靠不断唱、听,重复、反复训练,巩固观念记忆,才逐渐建立起来的。高老师还主张即便是已经很有成就的歌唱家,也应隔一段时间就找老师听听。因为,我们脑海中的声音观念记忆会潜移默化地改变却不能被自己察觉。说到这个问题时,高老师以著名歌唱家斯义桂先生为例。她说,早年斯先生曾经跟男中低音歌唱家亚历山大·基普尼斯上课,后来,他还是经常唱给基普尼斯听。

6. 声乐语汇

以下是我在采访高老师的过程中总结的一些她关于“美声”艺术的观点和基本教学理念的语汇。

(1)技术不是艺术。High C是表达角色情感的需要,不是演员自我表现的机会。

(2)多年来,有些人学习美声唱法走进了误区,就是把发声技术当作主要的学习目标。一旦掌握了这些技术,背出几首咏叹调,就自以为可以走遍天下了。其实,他是把自己和自己的嗓音带到舞台上“显摆”,发着没有灵魂的噪音。

(3)仅仅跟着唱片学唱,就是不靠谱的野路子学习。

(4)嗓音不等于一切,除了嗓音之外,一个歌唱家,还得具有天生的热情和崇高的心灵。

(5)只要有梦想,愿意努力,肯吃苦,能坚持,你就能获取智慧,学会专心、真挚和意志。

(6)学习必须尽力而为,要主动挖掘自己潜在能力。潜力只会越用越多,越挖越深。

(7)只有当内心具备了在困难和失败之中仍然始终如一的对艺术的爱,你才有资格成为专业人士。

(8)歌唱绝对不可以只是发声器官的机械重复运动。一首曲子,无论唱多少遍,每一遍都一样要带有深刻感情,绝不可唱“油”掉。

(9)我们平时往往过多地把注意力集中在纯生理的努力上,而忘记了演唱和演奏主要是心理和想象力上的。

(10)歌唱家曲目的积累,是衡量职业水平的标尺之一。曲目积累越多,歌唱艺术生命力越长。

(11)学生踏进我的课堂,必须要精力充沛、抛掉一切杂念、思想集中地来演绎作品。当你真实地浸润在作品的感情世界里,一堂课后,就会有焕然一新的精神面貌。

(12)歌唱家的演唱一定是本人所受的熏陶、教育、脾气、性格的反映。

(13)上课,我用心教,你要用心学,敞开你的心扉跟随歌曲内涵,师生共同进入作品的感情世界,这样的学习才叫作教学相长。

(14)声乐教学语言越简练越好。

(15)在欧洲,各国歌唱训练的基本方法是一致的:气息支持,声音流畅,高位置的共鸣,三者统一。作为一个声乐教师,最重要的是结合每一位学生的具体情况,如语言习惯、生理结构差异、文化背景、心理素质、性格、领悟能力等,因材施教。

(16)自然无伪,是艺术的灵魂,无论是做人还是唱歌,首先要讲“真诚”。

后 记

记得,在访谈中高老师一直强调,在校打好基础,毕业后进入职场是第二次学习,这也是更重要的学习过程。这些年,她一直对在专业上继续打拼的学生们牵挂在心。她对孙秀苇、汪燕燕、李怡萍、迟立明、张莉等多位学生,无论在国内外,十几年下来,不停学习新剧目,抓紧过语言关,过严格自律的“清教徒式”的艰苦生活,不断地开各种音乐会,表示很佩服。高老师深知,这些学生顾着生活的同时,还要保持高水平的专业舞台生命,是多么不容易。高老师很为她们激动,她将和这些学生保持联系作为她晚年最大的快乐。

——为混声四声部合唱而作