“纯正中国”—德国布伦瑞克国家歌剧院中国艺术歌曲独唱音乐会观后感

翟乐天

2020年1月5日晚9点,德国布伦瑞克国家歌剧院路易斯·史鲍尔大厅座无虚席、掌声雷动,观众们用热烈持久的掌声期待着演出的返场曲目。由于购票的观众远远超出了平日的数量,剧院在原有观众席的基础上临时加设了几十个位置,甚至还有观众站着看完了整场音乐会。作为一个远在异国他乡的中国人,让我备感激动和自豪的是这场颇受关注的音乐会的主题是“纯正中国”(Echt Chinesisch)—中国艺术歌曲独唱音乐会,舞台上担任独唱和演奏的是三位纯正的中国音乐家。

在十年前的德国,当我在路上遇到年长的德国人时常会被问道:“你来自日本吗?”当对方听到我说“不,我是中国人”时,便会露出惊讶的神情。随着全球化的进程,中国对于世界的影响几乎每天都在改变。不论是媒体,还是在平日与友人的谈话中,“中国”都是被经常提及的话题,中国的国际影响力正在日益扩大,中国的文化艺术也逐渐走上了世界舞台。

德国,这个拥有八十多家歌剧院的文化艺术大国,歌剧演出占全世界的三分之一,几乎每个城市、每天晚上都上演着古典歌剧或音乐会。而活跃在歌剧舞台上的艺术家以欧洲人为主,亚洲人能够在德国歌剧院拿到职位是非常不容易的,尤其是独唱、声乐艺术指导、乐队首席这样的职位,竞聘的激烈程度更是堪比顶级音乐赛事。歌剧院的级别根据交响乐队编制规模,由大到小大致可分为A、B、C、D四个等级,布伦瑞克国家歌剧院就是一所有着三百多年历史的A级大型剧院。中国青年音乐家能够在这个古典艺术殿堂里拥有自己的一席之地,是非常难得的事情。这场以“中国艺术歌曲”为主题的音乐会得到剧院鼎力支持,在常规演出季中以官方名义推出,在德国歌剧院中,是史无前例的。

“花非花,雾非雾,夜半来,天明去……”音乐会开场,在水晶吊灯装点的新古典主义风格大厅中,中国五声调式的典雅旋律从钢琴琴键中流淌而出。唐代诗人白居易的经典名篇和着女中音温润、醇厚的音色,拉开了品味“纯正中国”—中国艺术歌曲独唱音乐会的序幕。黄自的这首《花非花》仅用八个小节、六个乐句,就把中国古典文学中儒雅的内敛、朦胧的意境表现得淋漓尽致。女中音侯震一和艺术指导任旻两人配合默契,用细腻的音色和强大的音乐塑造力,用看似“极简”的旋律和唱词,展现出了中国文化兼收并蓄、典雅婉约的醇厚底蕴和气质。短短的两分钟,就把所有观众带入了中国古典文学的诗情画意中。

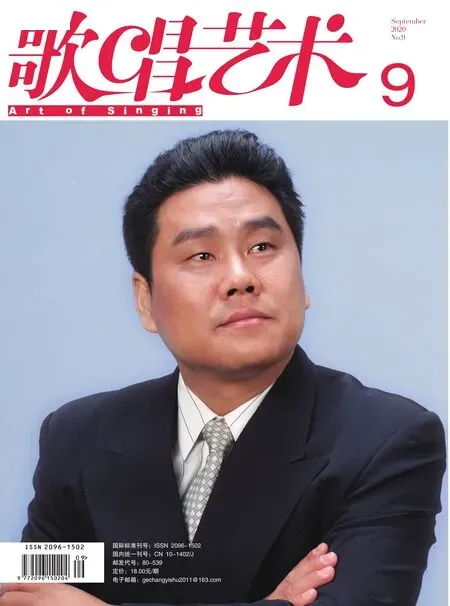

担任音乐会独唱的中国青年歌唱家侯震一,近年来在德奥歌剧院有着丰富的演唱经历。2008年,侯震一首次献唱于维也纳美泉宫皇家歌剧院,先后在莫扎特、亨德尔和珀塞尔的歌剧作品中饰唱女中音主要角色。2016年,她在威尔第歌剧《阿依达》中扮演埃及公主安奈瑞斯(Amneris),被德国多家专业媒体评价为“极富掌控力的演技,饱含色彩和力量的音色”“极富生命力的优秀表演者和歌唱者”“威尔第的灵魂演绎者”等。自2018年签约入职布伦瑞克国家歌剧院以来,侯震一作为驻院独唱歌手,曾在《漂泊的荷兰人》《叶甫根尼·奥涅金》《浮士德》《汉斯与格利特》《美国天使》《乘客》等歌剧中饰唱女中音主要角色。

担任音乐会钢琴演奏的艺术指导任旻,同样是一位经验丰富的中国音乐家。自2011年起,她先后就职于德国安娜贝格布赫茨、萨克森、布莱梅港等歌剧院,2016年进入布伦瑞克国家歌剧院担任声乐艺术指导兼指挥。曾与布里吉特·法斯宾德(Brigitte Fassbaender),罗兰·赫尔曼(Roland Hermann)等世界级声乐大师合作,担任大师班艺术指导;与伊万·洛佩兹·雷诺索(Ivan Lopez Reynoso)、斯尔巴·迪尼克(Srba Dinic)等著名指挥合作,作为艺术指导和助理指挥参与制作三十余部歌剧、音乐剧,在布伦瑞克国家歌剧院指挥了《说是的人》《论坛》《独裁者》等歌剧和舞台剧。

虽然两位音乐家拥有丰富的演出经历和经验,但如何让德奥本土观众在90分钟的音乐会中了解中国歌曲,融入遥远且陌生的中国艺术氛围,感受深厚的中国传统文化,仍是一个全新的挑战。经过前期精心的规划和探讨,她们首先确定了音乐会的灵魂和主题—以中国古典诗词为中心选择作品。除了前文提到的《花非花》外,还有以苏轼的《赤壁赋》填词的《大江东去》,根据《红楼梦》诗词选段创作的《红豆词》,以唐代诗人张继的《枫桥夜泊》和宋代王灼的《点绛唇·赋登楼》为歌词创作的艺术歌曲等。每一首作品都是中国千年文化历史的一个剪影,值得所有中外观众聆听和感悟。为了让德国观众读懂中文歌词大意,侯震一、任旻和歌剧院的文学编辑莎拉·格拉奈斯(Sarah Grahneis)花了大量时间将中文古诗词逐字逐句地翻译成德文,经过不断的润色和修改,直到演出当天才最终定稿。

同时,两人还决定做一个大胆尝试,即在演唱中国艺术歌曲的过程中,穿插演唱德国艺术歌曲。这样的曲目安排是希望达到一种东西方文化的碰撞,形成文化的交流。从观众的角度来说,一部分是德国人,一部分是生活在德国的华人。那么,对于德国本土观众来说,中文和中国音乐必定是相对陌生的。如果在演唱完一首中国艺术歌曲之后,再演唱相同主题、类似思想情感的德文艺术歌曲,这种艺术灵魂上的相通之处,就会让不懂中文的德国观众更容易从内心深处感应到中国歌曲的内涵和深意。

比如黄自的《思乡》和舒曼的《在异乡》(In der Fremde,Op.39,No.1),两首歌曲的中心立意都表达了作曲家对于故土的思念,以及落叶归根的渴望。因而,无论是从歌词内容上还是旋律上,都产生了许多不谋而合的创作灵感和音乐处理方式,尤其是在节奏律动、强弱处理、调性变化等方面。

还有,同为爱情主题的两首艺术歌曲,刘雪庵的《红豆词》和舒伯特的《纺车旁的玛格丽特》。从歌词取材的背景来看,两首作品分别取材于东、西方的文学名著,前者来源于曹雪芹的《红楼梦》,后者来源于歌德的《浮士德》,都反映了时代和社会大背景下的爱情悲剧。从歌曲的主题来看,两首作品都表达了热恋中青年人为爱情而愁苦的内心独白。从音乐的意境来看,两首作品都围绕着“相思之情”展开,诉说着主人公为情所苦、为爱所愁,因而两首歌曲都可以看作是浪漫主义风格的艺术歌曲作品。

再如,黎英海的《枫桥夜泊》和理查·施特劳斯《安宁,我的灵魂》(Ruhe meine Seele),虽然在歌曲内容和立意上并不十分相同,但因为各自所描绘的自然背景有诸多相似之处,对人的心境产生了相似的影响,使得音乐上体现出来不谋而合的“神似”,作曲家在作品的开头都以“拟声描景境”的创作方式来引导歌者和听众进入相对应的情绪和情景之中。《枫桥夜泊》的前奏部分,作曲家以低音声部五度音程,以pp—p—mp的力度变化来模仿低沉的钟鸣,由远及近。之后,又以传统五声调式音阶和十六分音符装饰音,落在稳固的二分音符之上,塑造出了水波涌动,小船若远若近、起伏漂荡、渐近江边的场景。再加上右手三小节的全休止,描绘出深夜江面沉静之景。任旻的现场演奏,不仅将乐句控制得稳定流畅,展现出落月映于江面,清风撩动水面的迷人画面,更是将一连串由强渐弱的三十二分音符的快速跑动弹奏得晶莹剔透,模仿出了古琴拨弦音色中独有的温润色泽。侯震一的演唱处理,完全不同于我之前听到过的女高音版本,利用中音区浑厚声音的沉淀,让这首歌曲在“夜”与“愁”的意味上更增添了深度和层次感。歌曲在“寂静夜色”的基调上层层铺垫,“静”中取“动”,直到高潮部分“到客船”,完全打破了夜的“沉寂”,将人物心中的“愁”做了放大与加强处理,又在结尾部分回归和呼应开头的动机。这里作曲的结构和手法,与理查·施特劳斯的歌曲《安宁,我的灵魂》有着异曲同工之妙,“没有一丝风悄悄流动,树林轻轻地沉睡”。理查·施特劳斯在歌曲的开头部分,以中低音区的一组七和弦推进,塑造出灵魂的躁动、压抑、沉重和不安如潮水一般涌动,与大自然寂静和沉睡形成强烈的反差和对比。直到灵魂“如惊涛骇浪一般,如此猛烈的吞噬着心灵”,整首歌曲达到了高潮。这两首作品的演绎让我深深感受到心灵的震撼,《枫桥夜泊》以唐代诗人张继的诗作为歌词,距今已有千余年。截然不同的东西方文化,却产生了内在的统一和共鸣,这恰恰印证了“音乐无边界,艺术无隔阂”的真理。

音乐会的另一亮点,也是唯一的一首独奏曲目,由德国布伦瑞克国家歌剧院交响乐团副首席王珏儿作为嘉宾演奏的小提琴作品《渔舟唱晚》。这首作品因唐代诗人王勃《滕王阁序》中的诗句“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。渔舟唱晚,响穷彭蠡之滨”而得名。王珏儿的演奏,运弓平稳流畅,触弦踏实而富有弹性,音色珠圆玉润,旋律极富歌唱性,生动展现了一幅在晚霞映照下江南水乡柔美典雅的水墨风景。

整场音乐会,在东西方文化艺术的交替中不断穿梭,除了德国“浪漫派”艺术歌曲代表作《纺车旁的玛格丽特》之外,侯震一和任旻还合作演绎了莫扎特的《露易丝烧毁情书》(Als Luise die Briefe ihres ungetreuen Liebhabers verbrannte,K.520),勃拉姆斯的《五月之夜》(Die Mainacht,Op.43,No.2)、《静谧的空气》(Unbewegte laue luft,Op.57,No.8),舒曼的《春夜》(Frühlingsnacht,Op.39,No.12)等演唱和演奏难度极高的经典艺术歌曲。对于德国本土观众来说,这些都是他们耳熟能详的作品,两位中国艺术家对于德文作品的出色诠释,赢得了在场德国观众的热烈掌声和极高赞誉。女高音歌唱家伊维·卡尼次(Ivi Karnezi)在观看音乐会后,对侯震一和任旻的表现高度赞赏,她表示作为歌剧院的同事,非常了解整场音乐会的策划、排练等事宜的复杂与辛苦。歌剧院的驻院独唱演员和艺术指导往往需要同时参与多部歌剧的排练和演出,每天舞台排练时间甚至会超过八小时,周末也经常要演出。所以,在这样高强度的工作节奏中,还能呈现出如此细腻、精致的表演水准,把这么多经典作品带给观众,实属作为一名艺术家自身价值的最高体现。

现场观众的呼吸声随着乐句的律动和走向,交错有致地穿插其中,时而深沉、时而急促,融合在音乐的韵律中。每个观众的心灵都被紧紧抓住,成为音乐会的一部分,营造和维护出一种“艺术共同体”现象。因为这种艺术上的同步和沉浸,产生了歌曲结束后到掌声响起前的“静默时刻”。这说明观众已被艺术家们卓越的表演所感染,陶醉于其中并将自己的情绪融合于现场所营造的氛围之中。

音乐会获得了巨大的成功,演出结束之后,很多观众不舍得离开。很多年长的中国观众热泪盈眶地表示,已经许久没有在异国他乡听到这么动人的中国歌曲的现场演唱,尤其是《思乡》和《春思曲》《红豆词》《枫桥夜泊》这样的作品,唤起了他们对祖国和家乡的思念,并希望在不久之后还会有更多这样高品质的音乐会上演。中国驻德国柏林大使馆文化处公参陈建阳和文化中心负责人王滢,专程赶赴布伦瑞克国家歌剧院观看了整场音乐会后非常激动地表示:“没想到在德国最高级别的歌剧院里,能听到这么高水平的中国歌曲演唱,同时我们中国的艺术家还把德国人引以为豪的古典声乐作品诠释得这么细腻和完美,真的非常惊喜和欣喜,为你们骄傲。你们今晚的演出,给所有在场的观众展示了作为中国艺术传播者的坚定和自信,体现了中国高雅艺术的影响力和感染力……”