《北西厢弦索谱》版本考

一、《北西厢弦索谱》作者考辨

《北西厢弦索谱》之作者,“国图本”署“西湖音叟沈远子旷父校辑”③王力:《王力古汉语词典》,北京:中华书局,2000年,第676页。“父”字,音“fǔ”,意为“对男子的美称,多用于人的字”。,而“京大本”中,并未注明作者。据陈蕾士猜测,“京大本”之所以未注明校辑者沈远之名,盖因此谱在当时已风行,世人皆知沈远,故未署名。④张世彬:《沈远〈北西厢弦索谱〉简谱》“序i”,香港:香港中文大学出版社,1981年。因流传于今之沈远著作中,仅有《北西厢弦索谱》一书,故而现今对沈远的了解仅仅停留于“浙江秀水(鸳水)人,生活年代为明末清初”这一阶段。笔者通过材料搜集,对沈远的事迹进行补充,主要从其籍贯、友人查继佐视角两方面进行介绍。

(一)关于沈远的籍贯

“国图本”中沈远自序“小引”明确指明,其为“鸳水音叟今作西湖友”,当为“鸳水”人。而在杨荫浏等人著作中,却指其为“秀水”人。个中理由,无人指出。

“秀水”一名,明万历年间《秀水县志》载:“秀水,古檇李之地,故属吴… …秦分郡,属会稽,为长水县,即今嘉兴郡。地旧志载,郡郭外有秀水。”⑤[明]李培等修、黄洪宪等撰:《秀水县志》,台北:成文出版社,1970年,第17页。这说明,“秀水”有两种指代,其一为地域性名称,其二为特指名为“秀水”之河流。在《秀水县志》的序中,作者指出:“余邑以秀水名,乃在吴西南垂,而肘几枕于越,前代沿革不概见。入我朝至章皇帝四年,禾郡揃剽分为七邑,始割嘉兴之半为秀水。”⑥同注⑤,序。这明确告知,“秀水”至少在洪武四年(1371年)后,已从当时的嘉兴县中分离出来,成为独立区县。

在“国图本”中,有列“鉴订同社姓氏”十六人次,且附有籍贯,均属浙江省嘉兴县周边区域人氏,如钱塘、杭州、华亭(古松江)、嘉兴等。由此不难判断出,沈远的社交范围是以嘉兴为中心的,而秀水正处于嘉兴近郊。这便极大地增加了沈远为浙江秀水人这一推断的可能性,那么,“鸳水”又做何解?

笔者查阅《嘉兴府志》,其秀水县境内山川部分,载有“鸳鸯湖”一则,曰:“檇李,泽国也。东南皆陂湖,而南湖尤大,计百有二十顷… …其禽则鹂鹥舂锄,鵁鶄洿泽而多鸳鸯,故名鸳鸯湖… …今以其居于南方,又谓之南湖。”⑦[清]许瑶光:《嘉兴府志》卷十二,光绪四年刻本,1877年,第16页。苏东坡在《至秀州赠钱端公安道并寄其弟惠山山人》中写道:“鸳鸯湖边月如水,孤舟夜傍鸳鸯起。”说明此处在北宋时已闻名遐迩。鸳鸯湖时有简称“鸳湖”,如与明末清初名士查继佐合著《九宫谱定》之“鸳湖逸者”,又如名为“鸳湖曲”“鸳湖棹歌”之诗词体裁。是否沈远之号“鸳水音叟”所指即为“鸳湖”?

笔者搜集资料过程中,注意到《鸳水联吟社研究》一文,其中介绍到:“鸳水联吟社是清代道光年间活跃于嘉兴鸳鸯湖畔的一个文学社团,历时三年,并有社集《鸳水联吟集》行世。鸳社有成员173名之多,大多为嘉兴府籍士人,其次为苏州府籍,此外杭州府、湖州府等也有少量分布。”⑧王志刚:《鸳水联吟社研究》,2013年苏州大学硕士学位论文,中文提要。这就足以证明,鸳鸯湖、鸳湖、鸳水三者,其实同指一处,即浙江嘉兴秀水县。也就是说,沈远所号“鸳水音叟”,即为“秀水音叟”。故而,说沈远为“秀水人”或“鸳水人”都不无过错。

(二)查继佐与沈远

在“国图本”与“京大本”中,都署有“查继佐伊璜氏鉴定”,这是两种版本在著者信息方面唯一共同点,可见查继佐对于此书不可替代之意义。且查继佐不同于沈远,查氏为名士,相较于沈远,留存于世之著作、笔记甚多。笔者查阅查氏相关材料,得出了几则有助于我们更深入了解沈远其人的材料。

查继佐,原名继佑,字伊璜,浙江海宁人氏,生于明万历二十九年(1601年),卒于清康熙十五年(1676年)⑨查氏生平信息所据者为《清史稿·查继佐列传》《査继佐年谱》《罪惟录》,其生卒年学界有多种说法,如前文杨荫浏认为其卒于康熙十六年。。明末清初著名学者,在史学、曲学方面著有《罪惟录》《九宫谱定》等。性耽音律,曾组织专门“女乐”,号称“十些班”,享誉江南;工于书画,所题或署钓史、钓玉。又因其所居近东山,故人称东山先生。

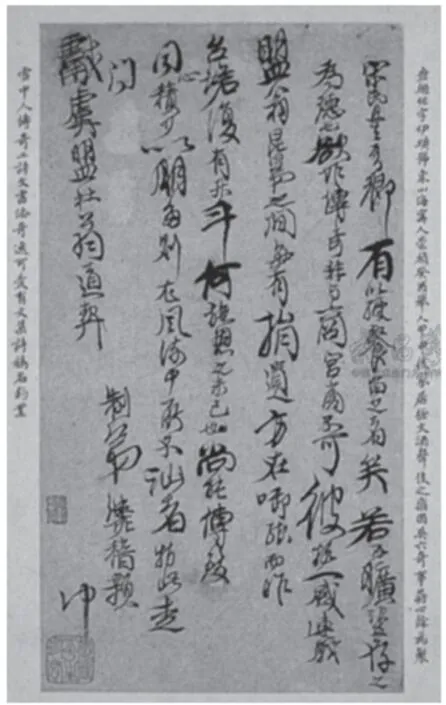

首先,笔者认为,在“国图本”第一篇未署名,或因年代久远而损毁署名之序文,为查继佐之手书。理由有三,其一:从笔迹上看,查继佐存世之书法作品不多,但在可搜集到的手书中,笔者发现一份查继佐书札。(见图1)⑩此图来源于中国嘉德国际拍卖有限公司1999年春季拍卖会古籍善本部分,拍卖品名称为“清初查继佐、笪重光、陈奕禧三家书札”,笔者截取属查继佐部分。http://auction.artron.net/paimai-art01240034/,2020年3月1日。

图1 查继佐书札

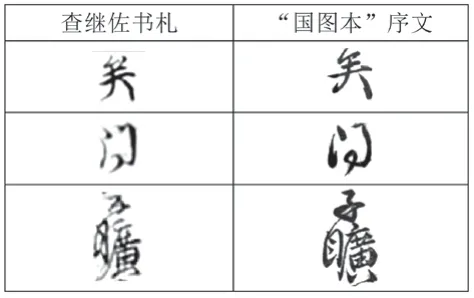

在这份书札中,有“矣”“问”等几字可以与“国图本”序文相比较,尤其书札中,明确提到“子旷”二字,笔者列表如下:(见表1)

表1 查继佐书札与“国图本”序言笔迹对比表

从这种笔迹对比来看,“国图本”中序文为查继佐手书之作的可能性是相当大的。诚然可以说,此乃笔者的主观推断,但是另有旁证亦可将此序文作者指向查继佐。

其二:从行文风格上看,查继佐在《九宫谱定》序中,讨论到口耳之间关系时,有这样的表述:“且声音之道,总□□□出其口,又入其耳,而劳逸殊耳口,求之愈刻,则口之应之益宜工,耳之享之不厌多,而口之给之又妙于独,所以旧谱乃贵新声。”⑪[清]查继佐:《九宫谱定》,清金阊绿荫堂刻本,序。(因原刻本多出模糊,故引用时,不可读之字以“□”示之。)在“国图本”序文中亦有类似表述:“口为兼司,与耳对治,出诸此而入诸彼。夫兼司□□,而不见以为劳。天地之□,逸者逸之,劳者劳之,自然不可问也。顾口之所资□,而续以为口功。”⑫[清]沈远、程清:《校定北西厢弦索谱》,顺治十四年刻本,查继佐序。这两段文字,都论述了在音乐实践中口与耳之间的“劳”与“逸”之间的关系。从行文风格上看,有出自同一人之手可能。

其三:“国图本”著者信息为:东山钓史查继佐伊璜氏鉴定、南屏逸史严恭天度氏参阅、西湖音叟沈远子旷父校辑、白岳山人程清章玉氏参著、何全熺昌文、程家麟圣符同订。而“国图本”序文部分,严恭、程清、何全熺、沈远俱有署名序文,独缺查继佐,这应能旁证,未署名序文出自查继佐之手。

其次,从查继佐门人刘振麟、周骧所撰《东山外纪》⑬《查继佐年谱》作者沈起于《年谱》之末解释道:年谱“举(查氏)七十六年中之大者… …余详《外纪》中”。可见《东山外纪》所记诸事应较可靠。和《九宫谱定》序中可以得知,沈远在曲学方面的造诣较高。严恭在《北西厢弦索谱》序言中写道:“夫(伊璜)先生,圣于曲者也。学贯天人,音达权舆,阮嗣宗以后一人,非近代所概见。”⑭[清]沈远、程清:《校定北西厢弦索谱》,顺治十四年刻本,严恭序。足见查继佐在当时曲人看来,地位是非常崇高的。而沈远得到查继佐怎样的评价呢?《外纪》载:“如沈子旷、宋遂声、宋彦兮、蔡令斐、汪受先、陈瑞初、徐秀之,诸音律皆臻至精,先生曰:‘此数子可以不负有口。’”⑮[清]沈起、陈敬璋:《查继佐年谱 查慎行年谱》,北京:中华书局,1992年,第123;128页。查氏认为,以沈远为代表的几位友人,在音乐方面技艺甚精,“不负有口”的评价,更是强调了其在歌唱方面具有高水平的发挥。这在《九宫谱定》序中也有表述:“余友沈子旷、宋遂声、宋彦兮相依数十年,子旷每有特解,而数子歌最工,又时时得从陆君扬、陈瑞初、汪异先、陈素如、蔡令斐,扬扼音调,互有发明。”⑯[清]查继佐:《九宫谱定》,清金阊绿荫堂刻本,序。“相依数十年”表示查氏与沈远等三人的交情久远,而在他们的交流中,沈远“每有特解”,这说明沈远在查氏一众友人中,对音乐或曲辞的理解具有独特的见解。这也使得查氏对沈远青睐有加,“与客沈子旷搜古调,悟出原委,嗣有《北曲宫谱》⑰此《北曲宫谱》在书中未见其他表述,但查氏与沈远俱参与之“北曲谱”,目前来看,仅有《北西厢弦索谱》。故笔者推测,此处《北曲宫谱》所指即为《北西厢弦索谱》。之刻”⑱[清]沈起、陈敬璋:《查继佐年谱 查慎行年谱》,北京:中华书局,1992年,第123;128页。。

至此,笔者可以对沈远作出以下判断:沈远,字子旷,号鸳水音叟,浙江秀水人。生活年代为明末清初,生卒年不详。在曲学方面,得查继佐指点,创作《北西厢弦索谱》;在歌唱方面,深得时人褒扬,是一位创作才能与演唱技能俱佳的音乐家。

二、《北西厢弦索谱》版本比较

现存两种《北西厢弦索谱》分别藏于国家图书馆与日本京都大学,笔者对这两种谱本逐字逐句进行比对,发现二者的差异较大,于谱前信息而言,“国图本”详尽,而“京大本”仅存目录;于谱本内容而言,两种版本的音高、节奏、记谱法方面存在不同之处。

若要对“国图本”与“京大本”进行比较,首先需明确的是二谱出版时间的先后。笔者认为,“国图本”为“京大本”的母本,前者刊印时间早于后者。理由有三:其一,“国图本”全称《校定北西厢弦索谱》,“京大本”全称《新镌增定古本北西厢弦索谱》,从名称上看,“京大本”之“新镌”“增定”二词,说明了其是在旧有谱本基础上所刊刻。其二,据陈蕾士的考据意见:“之所以(京大本)未注明校辑者沈远之名,盖因此谱在当时已风行,世人皆知沈远,故未署名。”⑲同注④。其三,“京大本”作者信息处写有“东吴逸史袁于令箨庵氏参著”。袁于令乃东吴人士,其“逸史”之称,则源于其被罢免荆州知府之后。据王琦《袁于令研究》中“袁于令年谱”所考,袁氏于顺治十二年(1655年)年正式去职荆州知府,于顺治十四年(1657年)返回苏州老家。⑳王琦:《袁于令研究》,2006年华东师范大学博士学位论文,第132页。此后,方有“东吴逸史”之号,而“国图本”于1657年已刊刻出版。有此三条,足可证明“京大本”的刊刻时间晚于“国图本”。有了这一前提,后文凡论及二者区别时,皆以“国图本”为母本,而“京大本”所不同之处皆以增、删示之。

(一)谱前信息

“国图本”谱前信息完整,总共有七部分内容,按顺序分别为:“序言”“凡例”(二十二条)、“鉴订同社姓氏”“目录”“弦徽字式”“宫调唱法”及“三弦子考源”。“京大本”则仅有“目录”一项。

序言部分共包括查继佐、程清、严恭、何全熺以及沈远本人在内所撰写的五篇序文,其中既有对《北西厢弦索谱》的创作背景的介绍,亦不乏有对沈远所作的一些评点。如何全熺评价沈远道:“余偶从子旷沈师游,谈以宫商,若进观大海,而江河不足道矣。”㉑[清]沈远、程清:《校定北西厢弦索谱》,顺治十四年刻本,何全熺序。这五篇序文,交代了查继佐、程清、严恭、何全熺与作者沈远亦师亦友的关系,从中可以了解到很多沈远本人的相关信息。在此谱背景材料极为稀少的情况下,显得尤为重要。

“凡例”包含了几方面内容:其一,介绍此谱中所用各类板式,如底板、慢板、正板、赠板等;其二,介绍谱中所用变体,如“又一体”“么”“么篇”等;其三,宫调唱法、曲牌的特殊使用;其四,工尺谱字与三弦演奏符号的使用;其五,音韵、衬字等格律内容。

“鉴订同社姓氏”则罗列出了沈远在创作《北西厢弦索谱》时所交流的人群,前文已有交代,此不赘述。

目录是“国图本”与“京大本”在谱前信息方面唯一所共有的。二者区别唯有卷下第七出,“国图本”书“报捷”而“京大本”书“捷报”,字面意思看来无差别。目录的特点是,在每一出的名称下皆书此出所使用宫调,分为两种情况:其一,一出仅用一宫调,如卷上第一出【奇逢】为“仙吕宫”;其二,一出使用两种以上宫调,如卷上第二出【假寓】为“中吕宫附正宫、般涉调”。在目录中,皆为二十出,但实际上可分为二十一出。因卷上第五出【寄书】又可分“寄书前”与“寄书后”两部分,前为“仙吕宫”,后为“正宫附般涉调”,二者皆符合独立一出。

“弦徽字式”与“三弦子考源”这两部分是《北西厢弦索谱》较之其他曲谱最具特色之处。此谱题名虽书“弦索”,但所指为“三弦”,即将“弦索”等同于“三弦”。“弦索”这一类乐器作为北曲的伴奏乐器,常被视为北曲的标志性特征之一。但沈远显然并没有将它作为一类乐器看待,仅以“三弦”作为代表。在“弦徽字式”中,沈远介绍了此谱所用宫调的四种定弦方式,并与箫调对应。以箫笛定调的做法常见于南曲,从此亦可推断,沈远深受南曲的影响。在“三弦子考源”中,沈远认为三弦为古代乐器,其前身为方响与阮,在宋代以前为“五胡之乐器”。关于三弦的起源,学界多有探讨,但沈远这一表述未见有相同者。

“宫调唱法”是延续元代燕南芝庵所著《唱论》中所提出的“宫调声情说”所做的说明,沈远在此部分沿用了芝庵的观点,认为“宫调声情”有其合理性,但可做灵活变动。

总体而言,“国图本”在谱前信息方面完整且对此谱中的关键信息做了必要的说明,为读者能够较为准确阅读谱中内容提供了方便。而“京大本”谱前信息的缺失,则导致谱中出现一系列问题,如工尺谱字的错误使用,还使得后人在译谱中出现偏差,这在张世彬所译《北西厢弦索谱》中体现得尤为明显。

(二)谱本内容

两种《北西厢弦索谱》,在谱本内容上呈现出了许多不同之处,这体现了“京大本”的“新镌”“增定”之意。笔者将两种版本的不同之处归纳为两类:一为增删之处,主要包含了“京大本”对“国图本”中节奏型、板、过文、演奏法等方面的增添删减,其中尤以节奏型与板的增删最为突出;二为音高改动,主要包括八度的置换以及改写音高。

1. 增删之处

“京大本”对于“国图本”的增删出于何种目的,现已不可考。笔者现分列增删之处如下:

(1)节奏型的增删

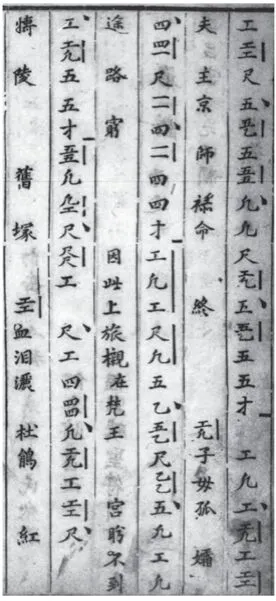

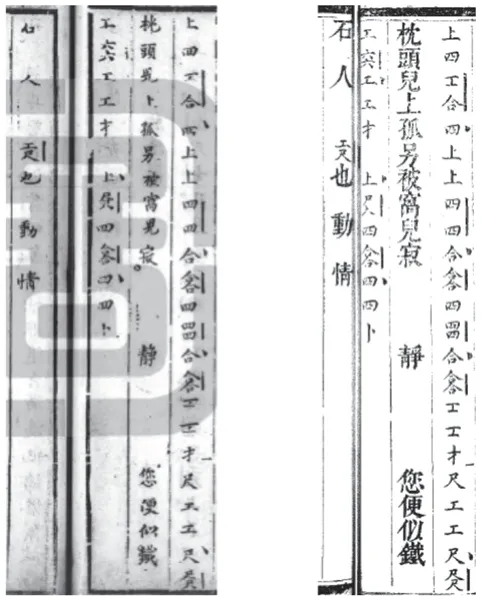

这里的“节奏型”指的是“国图本”“凡例”中所言“三字一直于傍者,因赠字多,故叠以凑板。二字一直,乃一滚。不直者,乃慢一弹也”。所谓“三字一直”“二字一直”“不直”,在谱本中体现为在工尺谱字旁添加一竖线。如第一出【赏花时】:(见图2)

图2 卷上第一出【赏花时】

“因此上”三字乃赠字,字体小于正文,配以“工工”三音,右边以一竖线将三音相连,此为“三字一直”。同理,“夫”字下配以“工工工”,后两“工”为“二字一直”。“一滚”则是借用了古琴中“滚拂”的演奏手法,即手指向外连续弹奏两音。从谱面上可看出,使用到“滚”之处,往往以两个相同或相邻的两音,这与“滚”的实际使用是相一致的。“不直”则为一般工尺谱字,相对其他两种,则是为“慢一弹”。

“京大本”在这个方面,以删减为主,尤其是在“过文”㉒“国图本”中“凡例”言:注工尺等字于字上,乃过文,不必配音。所谓过文,实为两句之间交接处,既不属于谱字又不属于曲文部分的小过门。如图1-3中,“子母孤孀途路穷”一句前,有“工”二音,此为“过文”。处,删减明显。如卷上第一出:【赏花时】“子母孤孀途路穷”前、【混江龙】“才高难入俗人机”前、“空雕虫刻篆”前等,“京大本”都将谱字旁竖线进行了删减。此外,在非“过文”处,亦有删减。如卷上第二出【朝天子】“好事儿从天降”中“天”、【哨遍】“你不合临去也回头望”中“望”等。除了删减,增添或者说补录节奏型亦存在。如卷上第一出【么】“万般旖旎”中“旖旎”,“国图本”作:工、工凡工,“京大本”增补为:工、工凡工。

总体而言,在节奏型的增删上,并不能体现“京大本”太多“新镌”“增定”之意。因为根据上下文判断,所有需要“一直”之处,字体均会作缩小处理。故而加与不加这一竖线,均不会影响谱本的正常阅读。相较之,“国图本”的“一直”使用得更加完备,而“京大本”则没有在谱本中完整保留“一直”的记谱方法,时有时无。

林石城在《工尺谱常识》中曾提出:“近四十年来,在工尺谱的直行式书写中,除了点注板、眼符号和注意音字之间的距离与音字字体的大小外,还有在音字左侧或右侧加用纵线来帮助说明一拍内各个音字的时值的… …最早见用这种记法的是《瀛洲古调》;后来在刘天华的作品中,就使用得更加完备了。”㉓林石城:《工尺谱常识》,北京:音乐出版社,1959年,第17-18页。杨荫浏则认为这种在工尺音字的旁边加用竖线,是用来表示需要加速唱奏㉔杨荫浏:《工尺谱浅说》,北京:音乐出版社,1962年,第29页。。据此可推断,《北西厢弦索谱》的二字、三字一直的方式,已具备以直线示意节奏的基本形态,但其未被运用于同时期及之后的谱本中,如《太古传宗》《纳书楹曲谱》等,笔者将另行撰文论述相关内容。

(2)板的增删

对于中国古代曲谱而言,向来有“死板活腔”一说,即板为定数,眼则无定。故而在曲谱中,往往只点板,不点眼。《纳书楹曲谱》“凡例”中言:“板眼中另有小眼,原为初学而设。在善歌者,自能生巧。若细细注明,转觉束缚”㉕[清]叶堂:《纳书楹曲谱》,《续修四库全书》,上海:上海古籍出版社,2002年,凡例。,其意在此。《北西厢弦索谱》中,遵从惯例,只点板。其中共有五种板的标记,即,与晚其百余年出版的《新定九宫大成南北词宫谱》中“凡例”所示之五种板标记完全一致。在《新定九宫大成南北词宫谱》中,这五种标记分别表示“头板”“衬板之头板”“腰板”“衬板之腰板”“底板”。但在《北西厢弦索谱》“凡例”中,仅注明:“阳点,乃赠板也”,并未对其他板作说明。按照《九宫大成》“凡例”说明,“”为“衬板之头板”,而“衬板”与“赠板”本为一物,所以此处“阳点”指的便是“”,后文简称“赠头板”。在“京大本”中,以“、”(头板)、“”(赠头板)、及“-”(底板)的增删最为明显。

1)头板与赠头板

如卷上第一出【混江龙】“蠹鱼般不出费钻研”中“钻”字,“国图本”为“、工上乙乙乙”,“京大本”将其删减为“工上乙乙乙”:(见图3)

图3 “国图本”(左)与“京大本”(右)卷上第一出【混江龙】片段比较㉖以下涉及两种版本比较,均以左为“国图本”,右为“京大本”。

从这一例可以看到,“京大本”中“费钻”两字中仅在“费”字点板,一直延续到“研”字。从此曲前后来看,其点板位置均为四个(组)工尺谱字后,在“钻”字处,理应出现的头板,“京大本”却将其删减了。

又如卷下第六出【新水令】“惨离情半林黄叶”中,“国图本”中“惨”字配以“六六六丁㉗按:“国图本”此处“丁”旁有一竖线,疑为刻工误刻。六六五六五”,“京大本”删减为“六六六丁六六五六五”:(见图4)

在这一例中,头板与赠头板交替出现,而“京大本”中“惨”字从前一个赠头板后,一直延续到“离”均未出现板的标记。理应在“丁”处出现的赠头板,“京大本”将其删减了。

图4 卷下第六出【新水令】片段比较

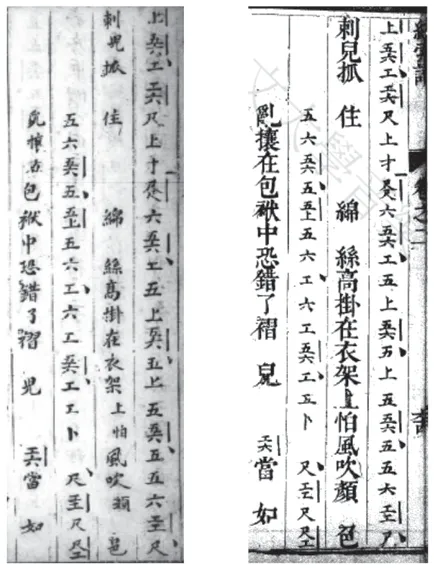

较之删减,“京大本”在这一方面的增补则显得更为合理。如卷上第三出【拙鲁速】“您便似铁石人”中“人”字,“国图本”为“工 工 扌”,“京大本”将其增补为“工、工 扌”。“铁石人”三字中,“铁石”二字已尽一板,则“人”字需另起一板,“京大本”将其增补:(见图5)

图5 卷上第三出【拙鲁速】片段比较

除增删外,还有头板与赠头板互换的情况,如第四出【新水令】“香烟云盖结”中“盖”字,“国图本”作:“上、上上四合合”,而“京大本”作:“上上上四合合”。

这一片段中,头板、赠头板以交替反复出现的形式贯穿整曲,“京大本”在“盖”字处将赠头板改为头板显然是有误,因其前后均为头板;又如同一出中【驻马听】“见他时须看一个十分饱”句,“须”字处应为赠头板,“京大本”将其改为头板。

2)底板

所谓“底板”,《九宫大成》里的解释为:“即截板拍于音乍毕也。”㉘[清]周祥钰、邹金生等:《新定九宫大成南北词宫谱》,《续修四库全书》,上海:上海古籍出版社,2002年,凡例。杨荫浏与林石城二位先生则将其解释为散板结束时之标记㉙同注㉔,第7页。同注㉓,第4页。。在《北西厢弦索谱》中,“-”这一符号则与这两种解释均有不符之处。“截板拍于音乍毕”与“散板结束时之标记”强调的是“停顿”“散板”,而在根据张世彬与杨荫浏二位先生的译谱来看,“-”在《北西厢弦索谱》中所体现出来的,则是“延续”之意,而表示“延续”的腰板符号,亦有“-”的标记方式。且在谱中,除三首特意注明之“慢词”㉚谱中“凡例”部分言:“书作‘慢词’,不用诸板,正用底板”,即为散板。外,每一曲中均有点板。所以笔者在未能考究其意之前,先根据张、杨二位先生的意见,将“-”解释为腰板。

在“京大本”对“-”的增删,常见于三弦演奏符号后。在《北西厢弦索谱》“凡例”中,记载有三种三弦演奏符号:“扌”(扫)、“卜”(分)、“丁”(打),这三种符号在谱本中使用得非常频繁,而“-”往往会附加在其后出现,所以这部分的增删数量亦是较大。

如卷上第三出【调笑令】“也不恁般撑”中“撑”,“国图本”作:“合、合合 合 扌 -”,“京大本”将其删减为:“合、合合 合 扌”:

如上所示,“撑”字上点板于“合”,再加其后的“合合 合”,一板以内拍数已尽,在“扌”处应再次点板,“京大本”删去了“-”,使得此处无板可依。

同样,“京大本”亦有对“国图本”增补之处,如卷上第八出[紫花儿序]中“梦儿中的相逢”一句,“相逢”二字共用一板,于“逢”字第二个“工”处板尽,“扌”需另起一板,“京大本”在这里作出了正确的增补:(见图6)

图6 卷上第八出【紫花儿序】片段比较

总体而言,在点板部分,显而易见的遗漏,“国图本”较少,而基本上在“京大本”中已经将其补充完整。同时,“国图本”中依然存在很多错误在“京大本”中有所沿用,比如本应交替使用的头板、赠头板连续出现(第四出【驻马听】“纱窗外定为… …”句)等。这使得我们对“京大本”的“新镌”“增定”之意不免产生疑问。

(3)过文及演奏法的增删

除以上两种增删较为突出外,另有过文及三弦演奏法的少量增删,笔者亦将其列于下,以供参考。

1)过文

《北西厢弦索谱》“凡例”中言:“注工尺等字于字上,乃过文,不必配音”,在谱本中的体现则为:虽为工尺谱字,但从书写上,它并未列于工尺谱中,而是书写于曲文中。其作用是用于填补演唱的间隙,“凡例”中言“不必配音”,实际上体现出的是“不必配字”。如图2卷上第一出【赏花时】中,“子母孤孀途路穷”前及“血泪洒杜鹃红”前,分别有“工”“工工”列于曲文前。

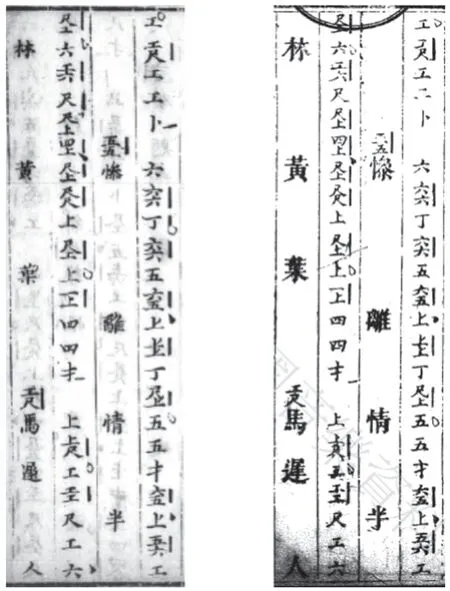

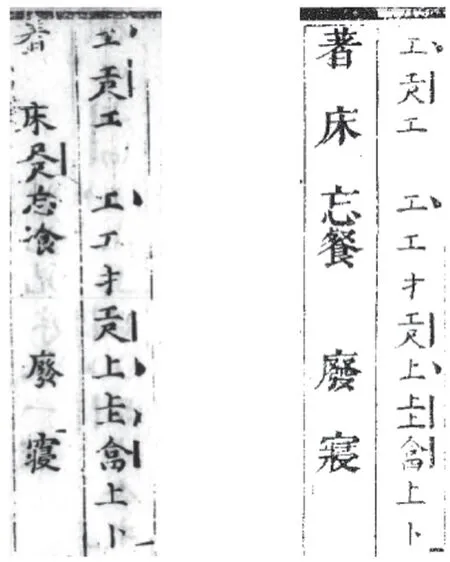

如卷下第二出【斗鹌鹑】中“忘食(餐)废寝”㉛按:此处“国图本”作“忘食废寝”,“京大本”作“忘餐废寝”。两种版本中曲文差异极少,此处为其一。前,“国图本”中,“忘”字上方有“尺尺”两字,而“京大本”将其删减:(见图7)

图7 卷下第二出【斗鹌鹑】片段比较

如上例所示,“著床”与“忘食(餐)”之间,若是少了“尺尺”,则“著”字处所点一板中将会缺少一拍。“京大本”将其删减,却并未进行添补。

笔者认为,“过文”在《北西厢弦索谱》中是承担着“过渡”的作用的,从全谱本看来,并无一处休止,凡曲停处必有过文相接。在两种版本中,“国图本”全本均有“过文”,并无遗漏之处。所以,“京大本”对于“过文”的删减,应该说是没有必要的,有错删之嫌。

2)演奏法

前文提到,《北西厢弦索谱》“凡例”中展示了三种三弦演奏法,分别为“扌”(扫)、“卜”(分)、“丁”(打)。这种将乐器演奏法与工尺谱并记的形式是非常少见的,相近的《太古传宗琵琶调西厢记》也仅是记录工尺谱字而已。

“京大本”中对演奏法的改动很少,笔者比对后,仅发现一处。第四出【斗鹌鹑】中“多情却被无情恼”一句,其中“恼”字,“国图本”作:“四、四四上 上 扌 -”,“京大本”将其删减为“四、四四上 上”。

在这里,“扌”是作为新的一板开始,“京大本”将其删减后,“恼”字一板完成与后文“劳攘了一宵月儿”前“过文”间空出了一拍的位置,这与删减“过文”一样,使得曲中出现不必要的休止,且让后曲无板可依。

“京大本”对“国图本”的增添删减即如上文。体现的是:“京大本”并没有展现太多“新镌”“增定”之处,反而对“国图本”原有合理之处进行删减。在后文音高的改动中,则更能体现“京大本”的谱本不完整性及修改的不合理性。

2. 音高改动

《北西厢弦索谱》使用了共21个工尺谱字,分别为:低音六字,、 、、、、;平音十一字,、、合、四、一、上、尺、工、、六、五;高音四字,乙、、、。对于音高的改动,与这21个谱字有很大的关系,在谱本中体现出的是两种形式,其一为对音高进行八度的置换,其二则是对音高的改写。

(1)八度置换

在《北西厢弦索谱》所列工尺谱字中,本就存在八度的不同书写方法,如-四-五,彼此间为八度关系,-四书写上又相近,难免时有错写;且此谱本为三弦演奏谱,如若对三弦之定弦方法不甚了解,亦会错将弦“外”之音写入工尺谱中。这两个方面在“京大本”的八度置换中均有体现。

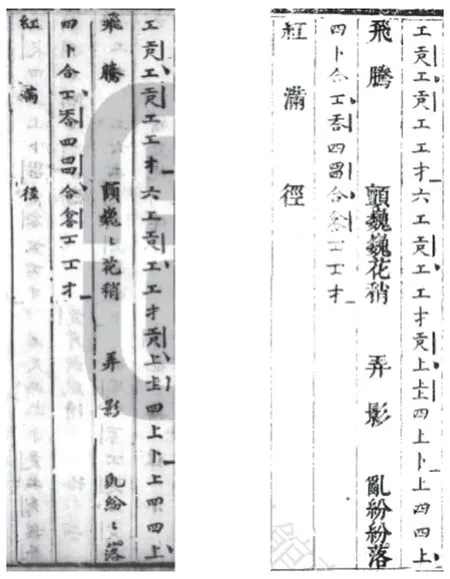

如卷上第三出【么篇】中,“乱纷纷落红满径”的“满”字,“国图本”作:“、合四四四”,“京大本”将其改为:“、工合四四四”(见图8)

根据上例所示,“落红满径”四字所配工尺,自“落”字后,音高均位于“上”之下,而“京大本”却突然将一高八度的“工”置换进来,不符合演唱(奏)的习惯。在“凡例”中,“工”与其低八度的“”书写极为相似,若解释为刻工误刻之,也未不可。

图8 卷上第三出【么篇】片段比较

如果说上例为刻工之误,那么另有一处是不能作此解的。卷上第五出(寄书后)【滚绣球(二)】㉜按:因本出有两首【滚绣球】,此处笔者引第二首,故以(一)(二)区分。中,“戒刀头近新来将钢醮”的“醮”字,“国图本”作:“合、”,“京大本”改为:合、工 工,将“凡”与“工”的八度均置换了。

在卷上第二出【石榴花】一曲中,“止留下四海一空囊”的“四海”,国图本作:“合、尺上”,“京大本”则疑似根据音的走向,改为:“合、”。若是单看旋律进行,则“京大本”这样级进下行是优于“国图本”中从“”到“尺”这种的七度大跳的。但是第二出所用“中吕宫”,其定弦最低音为“”,根本无法演奏“京大本”所改“”。所以,这是一个明显的误改。

“京大本”对“国图本”中个别音进行的这种八度置换,除了以上所列出来的问题外,仍有几处置换是非常合理的。如卷上第四出【沉醉东风】中“惟只愿存在的人间寿高”,“寿高”两字“国图本”作:“上上五”,“京大本”则改为:“五”。“国图本”中,“”后接“上上”,形成了一个九度的大跳,继而又往上六度大跳。经过“京大本”修改后,变成了一个下行级进的旋律进行,更符合演奏(唱)的习惯。又如卷上第八出【天净沙】中“咭叮当敲响簾栊”,“敲”字“国图本”作:“、尺”,“京大本”则改为“工工尺”,亦是一种以级进代替跳进的改动。

综合以上,“京大本”对“国图本”的音高改动,在八度置换上体现出来三种问题,其一,疑似刻工不精所导致的书写错误;其二,改写者未能正确使用工尺谱字而造成音高认知出现偏差;其三,未能考虑到三弦定弦所带来的局限性而造成错误。但不能否认的是,“京大本”仍然做出了一些正确的改动,使得旋律进行更为流畅。

(2)音高改写

“京大本”所作的音高改写,根据笔者统计分析,共有四种情况。这其中,既与乐曲的规律性有关(如五声性),又与词曲、音韵结合有关。此外,仍不乏有因刻工之误而导致的不必要音高改动。

其一,将“国图本”中叠音的进行变为级进,或级进变叠音;

叠音与级进的更改是“京大本”对“国图本”音高改动中最多的情况。如卷上第二出【二煞么】“脸儿淡淡妆”中,“淡淡”二字本就为叠字,在“国图本”中,配以“五五六”,使得两个“淡”字被明显区分开来;而“京大本”中,将此处改为“五五五”,使得工尺与叠字在音韵与音高上保持统一,两个相同的字使用两个相同的音高,但这并不符合人们说话的方式。通常在读到叠字词时,会将后一个字作轻声处理,音调亦会低于前一字。所以,在“淡淡”二字的处理上,“国图本”可以说更优于“京大本”所作的修改。

又如卷上第七出【月上海棠】“而今烦恼犹闲可”句中,“烦”字“国图本”作“工六”,“京大本”将其改为“工工”;“可”字“国图本”作“工、工六五五五”,“京大本”改作“工、工工五五五”。这两字都是将原本级进的旋律改为了叠音。当然,也有“国图本”用叠音,“京大本”将其改为级进的例子。如卷下第二出【小桃红】“酸醋当归浸”中的“归”字,“国图本”作“上上上”,“京大本”改为“上上尺”。但相较于级进改叠音,则数量少许多。

其二,为保持乐曲的五声性;

陈蕾士在《沈远〈北西厢弦索谱〉简谱》序中写到:“《北西厢弦索谱》,既已标明属北,而又满眼凡乙谱字,正符合北曲标准”㉝张世彬:《沈远〈北西厢弦索谱〉简谱》“序ii”,香港:香港中文大学出版社,1981年。。但在《北西厢弦索谱》中,不但有“满眼凡乙”的北曲正宗,还有一些“不见凡乙”的典型南曲风格。这也正是此谱被人诟病为“名北实南”的重要原因之一。在卷上第十出【普天乐】一曲中,体现的便是纯粹的五声性:(见图9)

图9 卷上第十出【普天乐】

在这一曲中,共有两处出现了五声以外的音,第一处是在“又把妆盒儿按”的“按”字,配以“一、四四合 合 扌 -”;第二处是末句“改变了朱颜”,出现了“”。总体而言,该曲仍然为五声调式。“京大本”于第一处将“按”字所配工尺改为:“工、四四合 合 扌 -”,这样一来,该曲就仅有末句出现五声之外的偏音,使得其五声性体现得更为明显。

其三,根据音韵改动音高;

在音乐创作中,尤其会注意到将音乐与唱词的音韵结合起来,即为“依字行腔”。“京大本”的编纂者显然也注意到了这一点,在所有的音高改动中,有一处体现得最为明显。

在卷下第二出【鲁带绵】中,有“口儿里慢沉吟”一句。其中“口儿里”在“国图本”中配以“工 尺 工”;而“京大本”将其改为“工 六工”,笔者将两种情况的音高走向与“口儿里”三字的音调走向,以图形的方式对比绘制如下:(见图10)

图10 “口儿里”三字音调与两种版本音高比较图

显然,“京大本”的改动更为符合“口儿里”三字的音韵。然而,在笔者整理后发现,“京大本”这种修改仅有这一处,但也足以体现此编纂者具备这样的专业修养,非随意改动。

其四,疑似刻工误改;

这与前文所述八度置换中所存在的情况是一样的。在“京大本”的音高改写中,经常将“国图本”的“工”改为“上”或“”,其数量多达十余处。如卷上第六出【朝天子】“耽搁了人性命”中的“命”,卷下第一出【离亭宴带歇拍煞】“拂墙花影动”中的“花”等。另外,还有将“五”改为“上”“工”,“工”改为“五一”㉞按:在上卷第十出【朝天子】“瘦的来是实难看”句,“实”字“国图本”为“工、五五”,“京大本”改为“五一、五五”。在“京大本”中,“五一”两谱字以叠写的方式,却并未添加竖线表示“二字一直”。且“五一”的旋律走向不合演唱(奏)的习惯,加之“五一”叠写又与“工”相似。故而笔者将此例亦归为刻工之误。等情况。工尺谱字中,写法相近的除八度外,还包括“上”“工”“五”三字。在当时的出版条件下,书籍需要通过刻工之手将字刻于木板上,而刻工素质有高低之分,且不一定懂得工尺的正确书写。故而出现这种情况也就难以避免。

3. 其他

除以上增删、改动之处外,“京大本”对于“国图本”的一些明显错误,亦进行了保留,未作修改。如卷下第八出【耍孩儿】“国图本”排版无故留空,“京大本”同样留空:(见图11)

图11 卷下第八出【耍孩儿】片段对比

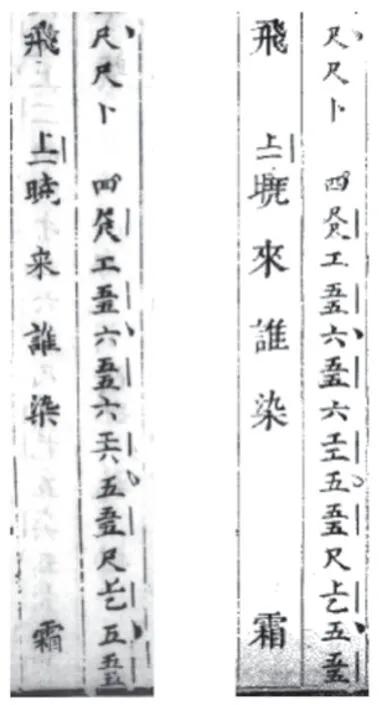

又如卷下第三出【寄生草】,“忒稔色”的“色”,少头板,“京大本”未增补;“身强”的“强”字,缺头板标记,两谱均无。卷下第五出【端正好】中,“晓来谁染霜林醉”一句,“晓”字前一句“北雁南飞”的“飞”点为头板,至“晓”字应点赠头板。然“国图本”于“晓”字所配工尺“四”字处画了一个小圆圈,应是刻工在刻写赠头板时失误所致,“京大本”亦从之:(见图12)

图12 卷下第五出【端正好】片段对比

此外还有将曲牌名错写处:如卷下第九出【天净沙】曲牌,“国图本”写为【天净纱】;卷下第七出【金菊香】写成【金菊花】等。

小 结

《北西厢弦索谱》是浙江秀水人沈远现可知留存于世的唯一一部著作,其出版于1657年,是现存可见最早的《西厢记》工尺谱。《北西厢弦索谱》现存两种版本,其一藏于国家图书馆,以楷体书写;其二藏于京都大学文学部,以宋体书写。另有一晒蓝本藏于南京图书馆,为国家图书馆版本复制件。

从分析比较可知,两种版本的区别较大,“京大本”因署《新镌增定古本北西厢弦索谱》,加之其作者袁于令称“东吴逸史”时已是1657年后,故“国图本”应为“京大本”之母本,而“京大本”在其母本中作出增删,进行修改。

从“京大本”的增删看,增添处远少于删减处,且增添处往往较为合理。经过分析后可以发现,其并未以同一标准进行删减,其删减处并无明显规律可循。从音高改动看,“京大本”的编纂者并非深通音律,熟知工尺之人。音高修改中,既有修改的音高,三弦根本无法演奏的错误出现,又有保持五声性、根据音韵修改等合理性因素出现。加之刻工技艺所导致的某些人为因素,使得“京大本”整体呈现出的质量偏低,不符合书前所署“袁于令”在戏曲界之赫赫名声。

针对《北西厢弦索谱》的研究目前并不多见,而对现存的两种版本进行比较则近于无。通过以上比较后可以发现,“京大本”从质量上看逊于“国图本”,错、疏漏处多见。但不可否认其中所作出的一些修改具有曲学与音乐学上的价值。综合二者,我们可以尽可能地还原此谱原貌,为今后对于此谱的研究提供一个较为完善的谱本。