环境规制、产业集中度与环境污染

杜雯翠,陈 博

(首都经济贸易大学经济学院,北京100070)

一、研究背景

小康全面不全面,生态环境很关键;高质量发展实现不实现,生态环境同样很关键。改革开放以来,中国经济40多年高速增长的同时也带来了生态环境问题。此时,党和国家充分意识到,只有转变生产、生活方式,改善环境质量,才能为经济持续发展提供有力支撑,高质量发展的重大判断正是在这个背景下提出的。2017年10月,习近平总书记在党的十九大报告中指出:“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。”2018年5月,习近平总书记在全国生态环境保护大会上指出,“绿色发展是构建高质量现代化经济体系的必然要求”,明确了生态环境保护与高质量发展的关系。生态环境是高质量发展的核心目标之一,是衡量高质量发展成效的重要标尺,生态环境治理更是促进高质量发展的有效手段[1]。

环境治理有效促进了区域高质量发展[2-3]、产业高质量发展[4]、企业高质量发展[5],从宏、中、微观三个层面对我国高质量发展产生了深刻影响。而在环境治理影响高质量发展的三个层面中,中观层面又显得尤为重要。加强环境治理引起的不仅仅是企业生存与转型的决策,更是一场全行业的产能重组和资源重配。在行业市场需求一定的前提下,面临更严格的环境规制,企业有三种选择:一是退出行业,包括彻底关停和行业间转移两种情况,这两种情况都会导致该行业内企业数量的减少。如果以规模作为“一刀切”的标准,这就会造成行业内小企业数量的减少和产业集中度的提高。二是兼并重组,例如河北钢铁行业的重组,这种情况只会影响企业数量,不会影响总产出,在不改变生产方式的情况下,只是同行业内产量归属发生了变化。三是产业升级,企业决定留下,通过生产技术、能源技术、治污技术的升级促使企业实现绿色转型,这正是环境规制的最终目标,也是我们希望看到的社会优化解。在三种选择中,前两种都会减少小企业数量,提高产业集中度[6],进而对污染排放产生不同影响[7-8]。

现有关于环境规制与环境污染关系的研究主要是基于宏观和微观两个层面的分析,较少涉及产业层面。由于数据的可获得性,国外研究多从微观层面入手,分析环境规制对企业污染排放的影响[9-13],而国内研究则多从宏观层面入手,分析环境规制对区域环境污染的影响[14-17]。不过,上述研究较少从产业层面入手,分析环境规制是如何通过产业集中度来影响污染的。

基于此,本研究构建了包含一个大厂商和若干小厂商的斯塔克尔伯格(Stackelberg)模型,利用比较静态分析探讨“环境规制—产业集中度—污染排放”三者的理论关系;利用中国工业行业的平衡面板数据,验证三者的数量关系。与现有研究相比,本研究的边际贡献在于:利用理论和实证方法,从行业角度验证环境规制的减排效应。文章其余部分安排如下:第二部分是逻辑模型,利用数理模型分析环境规制、产业集中度与环境污染三者的关系;第三部分是研究设计,设定实证模型,说明变量与数据;第四部分是环境规制影响污染排放的效果检验;第五部分是环境规制影响污染排放的机制检验,从产业集中度的视角探索环境规制对污染的中观作用机制;第六部分是主要结论与政策建议。

二、逻辑模型

(一)模型设定

假设市场由一个大厂商(b)和n个同质小厂商(s)构成。每个厂商生产的产品是同质的,不存在勾结,按照斯塔克尔伯格模型选择各自的产量,决定市场价格。假设厂商i的产量为qi,则市场总产量为Q=qb+nqs,令市场的反需求函数为p=a-bQ,其中a,b>0。在市场容量一定的情况下,大厂商和小厂商的产量分配与产业集中度有关,大厂商产量越高,小厂商产量越低,产业集中度越高;反之,产业集中度越低。

厂商i的最终污染排放量由两部分决定:污染产生量和污染处理量。污染产生量指的是在生产过程中产生的污染量总和,假设厂商i的污染排放强度(1)污染排放强度指的是每单位产出的污染排放量,对同一行业的企业而言,污染排放强度的大小反映了企业的生产技术水平和污染治理水平。是γi,则污染产生量为γiqi。污染处理量指的是厂商通过治污设备或手段对产生的污染进行处理,被治理的污染量就是污染处理量,假设厂商i的污染处理量为ai,则最终污染排放量(ei)为ei=γiqi-ai。

政府通过征收环境税规制厂商的排污行为,借鉴Lei等[18]的做法,假设政府对所有厂商征收相同的基准环境税率(to),但在执行过程中,对厂商i征收的实际环境税率(ti)还受到污染排放强度的影响。以废水为例,造纸、化工、钢铁、电力、食品、采掘、纺织7个行业的废水排放量占全国排放量的4/5[19]。这些重点行业大多规模较大、污染较多,因而成为环境规制的重点。如果用环境税率表征环境规制的强度,那么污染排放强度越大的厂商,被征收的环境税率越高,反之越低。政府对厂商i征收的实际环境税率可以表述为ti=At0γi,其中,A>0,表示厂商i的污染排放强度越大,被征收的实际环境税率越高,环境规制越强,厂商i需要缴纳的排污税为Ti=tiei=At0γi(γiqi-ai)。

(二)基准模型

小厂商的目标是实现利润(πs)最大化:

Maxπs=pqs-C(qs)-EC(as)-Ts=[a-b(nqs+

(1)

根据利润最大化的一阶条件求出小厂商的均衡产量(qs)为:

(2)

同理,大厂商的最优产量(qb)为:

(3)

将式(3)代入到式(2),得出小厂商的最优产量:

(4)

由式(3)(4)可知,提高小厂商的污染排放强度(γs)将减少小厂商产量,增加大厂商产量。当At0不变时,污染排放强度越高,环境税率越高,即污染排放强度越高的企业面临更加严格的环境规制。当厂商排放强度保持不变时,政府加强环境规制,不同规模厂商的产量变化如式(5)(6)所示:

(5)

(6)

(三)情景分析

由式(5)(6)可知,在加强环境规制的情况下,不同规模厂商的产量变化取决于各自的排放强度。按照不同规模厂商污染排放强度的关系分三类情况讨论。

1.小厂商污染排放强度大于大厂商(γs>γb)

(7)

此时,政府加强环境规制,产业集中度的变化不仅取决于大、小厂商的排放强度,还取决于产品的需求价格弹性和小企业数量。

(8)

(9)

(10)

综上所述,当小厂商的污染排放强度大于大厂商的污染排放强度(γs>γb)时,加强环境规制,大部分情况下会提高产业集中度,但总会减少环境污染。

2.小厂商污染排放强度等于大厂商(γs=γb)

当排放强度不变,加强环境规制,大厂商和小厂商的产量变化量见式(11)(12):

(11)

(12)

由式(11)(12)可知,加强环境规制,会导致大厂商和小厂商产量减少。此时,行业产量的变化为:

|Δqb|-n|Δqs|=

(13)

2.小厂商污染排放强度小于大厂商(γs<γb)

综上,环境规制会通过产业路径影响环境污染,但污染排放强度的差异会影响作用效果。如果小厂商污染排放强度大于大厂商,加强环境规制会提高产业集中度,减少行业污染排放。如果小厂商污染排放强度小于大厂商,加强环境规制会降低产业集中度,同样导致行业污染排放减少。因此,不论大厂商与小厂商污染排放强度是否存在差异,加强环境规制总是可以降低行业污染排放。据此,本研究提出以下假说:

假设H1a:行业环境规制越强,产业集中度越高,污染排放水平越低。

假设H1b:行业环境规制越强,产业集中度越低,污染排放水平越低。

三、研究设计

(一)计量模型与变量选取

为了从实证角度检验环境规制是否会通过产业集中度这一中观机制影响环境污染,根据中介效应模型的基本原理,构建如下三个计量模型。模型I是基础回归,用来检验环境规制对环境污染的总体影响效果,模型II和模型III利用中介效应模型检验环境规制影响环境污染的机制。

模型I:环境规制对环境污染的影响模型。

polluit=α0+α1regit+α2gdpit+α3energyit+

α4soeit+α5techit+τt+εit

(14)

模型II:环境规制对产业集中度的影响模型。

crit=β0+β1regit+β2gdpit+β3energyit+β4soeit+

β5techit+τt+εit

(15)

模型III:环境规制、产业集中度与环境污染的中介效应模型。

polluit=γ0+γ1regit+γ2crit+γ3gdpit+

γ4energyit+γ5soeit+γ6techit+τt+εit

(16)

模型I和模型III的因变量为环境污染(pollu),用该工业行业工业烟(粉)尘排放强度和工业废水排放强度表示,由排放量与总产值的比值计算得到(单位:吨/亿元)。模型II的因变量为产业集中度(cr),采用赫芬达尔-赫希曼指数(Herfindahl-Hirschman Index,HHI)衡量产业集中度,是一个行业中各市场竞争主体所占行业总收入或总资产百分比的平方和,计量市场份额的变化,即市场中厂商规模的离散度。模型I和模型II的自变量为环境规制(reg),采用单位企业的污染治理设施运行费来衡量(单位:万元/个)。

控制变量包括:(1)单位产出(gdp),用该工业行业总产出与总劳动力之比表示(单位:万元/人)。(2)能源消耗(energy),用单位产值的能源消耗量表示(单位:万吨标准煤/亿元)。(3)国有化程度(soe),所有制结构也会影响污染排放[21],用该行业国有资产占总资产的比例表示。(4)研发支出(tech),用该工业行业R&D投资额占行业总产值的比重表示。另外,τ表示与行业无关的时间特征,ε为随机误差项,i代表行业,t代表年份。

(二)样本说明与行业调整

本研究样本为2001—2013年中国工业行业的平衡面板数据,之所以没有将数据更新至最新年份,是因为产业集中度数据来自《中国大型工业企业年鉴》,这个年鉴在2013年以后不再出版。如果以其他变量表征2013年以后的产业集中度,可能会影响结果可靠性和稳健性。从数据来源看,污染排放和环境规制数据来自《中国环境年鉴》,R&D数据来自《中国科技统计年鉴》,能源数据来自《中国能源统计年鉴》,产业集中度数据来自《中国大型工业企业年鉴》,其余数据来自《中国工业统计年鉴》。

由于《国民经济行业分类》于2002年进行了第二次修订,使样本期间行业略有差异,为了获得平衡面板数据,本研究进行了如下处理。第一,由于污染排放数据缺失,删除“开采辅助活动”“其他采矿业”;第二,由于产业集中度数据缺失,删除“废弃资源综合利用业”“木材及竹材采运业”;第三,由于R&D数据缺失,删除“燃气生产和供应业”“水的生产和供应业”以及“其他制造业”;第四,将2005—2010年的“橡胶制品业”“塑料制品业”两个行业归并为“橡胶和塑料制品业”。最终,本研究共获得33个工业行业。

四、环境规制影响污染排放的效果检验

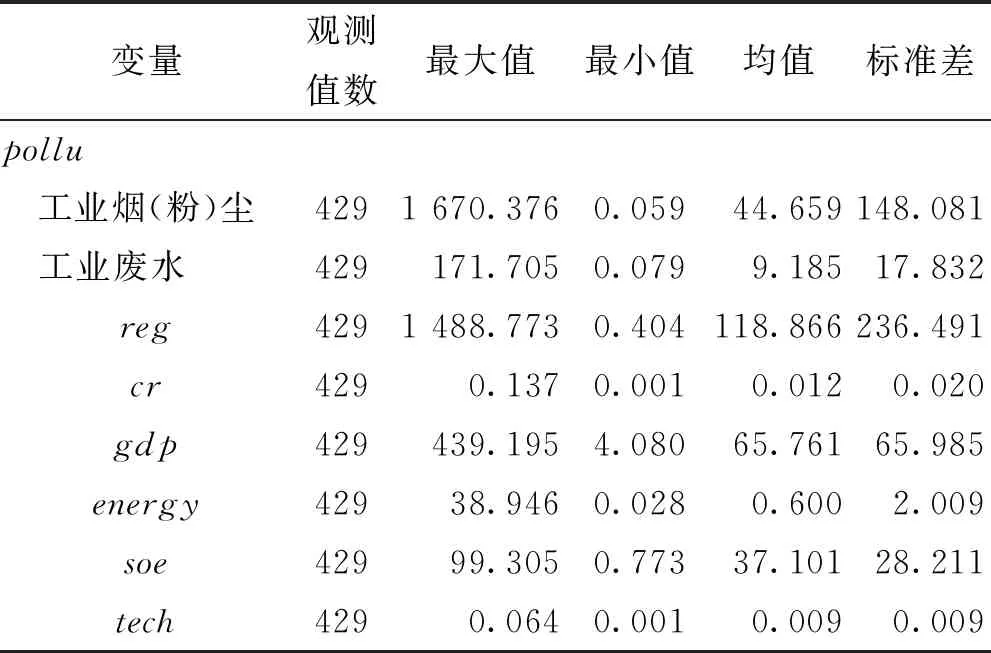

(一)描述性统计

表1为主要变量的描述性统计。从产业集中度的角度看,中国33个工业行业的产业集中度均值为1.2%。其中,最大值为2013年的“黑色金属矿采选业”(13.7%),最小值为2008年的“金属制品业”(0.1%)。2001—2013年间,约有超过一半行业的产业集中度上升,如“烟草制品业”“皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业”“仪器仪表制造业”。约2/5行业的产业集中度下降,如“非金属矿采选业”“电气机械和器材制造业”。产业集中度的变化反映出近些年来行业内的结构变动,这种变动可能归因为技术特点,也可能源于外界政策(如环保政策),需要进一步检验。

表1 主要变量的描述性统计

(二)基础回归

以2001—2013年中国33个工业行业的平衡面板数据为样本,利用固定效应模型估计模型I,结果参见表2的第(1)(3)列。考虑到污染治理的滞后效应,采用滞后一期的环境规制进行检验,结果见表2的第(2)(4)列。

表2 环境规制影响环境污染的基础回归(模型I)

由表2可以看出,在第(1)(2)列的回归中,环境规制(reg)和滞后项(L.reg)的估计系数显著为负,表明环境规制越高,工业烟(粉)尘污染排放强度越小,说明中国现有的以环保法律法规为主体的环境规制能够有效降低大气污染。在第(3)(4)列的回归中,环境规制(reg)和滞后项(L.reg)的估计系数显著为正,说明环境规制越强,工业废水排放强度反而越高。这说明当期的废水处理设施的运行尚未起到降低污染排放强度的作用。因此,对于不同污染物,环境规制的减排效果是不同的,环境规制有助于降低大气污染排放强度,却不利于降低水污染排放强度。对不同污染物的作用方向不同,说明加强环境规制不一定可以减少污染排放,因此假设H1a和H1b关于环境规制越强,污染排放水平越低的假设不成立。从控制变量的结果看,单位产出(gdp)的估计系数在第(3)(4)列显著为正,说明工业废水排放强度在很大程度上取决于单位产出。能源消耗(energy)的估计系数显著为正,说明在样本期间中国能源消耗依然是影响污染排放的重要因素。国有化程度(soe)的估计系数在第(1)(2)列回归中显著为正,说明国有化程度越高,工业烟(粉)尘污染排放强度越高。技术水平(tech)的估计系数在四列回归中均显著为负,表明技术进步能有效地降低污染排放强度。可见,对于不同的污染物,影响其排放的因素各有不同。因此,在制定环境政策时,应当充分考虑环境规制作用于不同污染物的异质性影响,以免造成政策的偏颇和抵消。

(三)稳健性检验

为了保证研究结果的可靠性,本文进行了如下稳健性检验:第一,利用工业SO2达标排放率衡量环境规制,回归结果见表3的第(1)列,发现回归结果基本稳健。该数据只有2005—2010年进行了统计,因此样本区间为2005—2010年。第二,用单位产值的工业化学需氧量(COD)排放量和单位产值的工业氨氮排放量衡量环境污染,回归结果见表3的第(2)(3)列,结果是稳健的。

表3 环境规制影响环境污染的稳健性检验(模型I)

五、环境规制影响污染排放的机制检验:产业集中度的视角

为了进一步探索环境规制影响污染排放的中观机制,利用固定效应模型对模型II进行估计,回归结果见表4。表4中第(1)—(5)列中,分别采用该行业资产总值最大的前四家企业总资产占行业总资产的比重、资产总值最大的前八家企业总资产占行业总资产的比重、赫芬达尔指数、工业总产值最高的前四家企业总产值占行业总产值的比重、工业总产值最高的前八家企业总产值占行业总产值的比重共五种方法衡量产业集中度。从中可以看出,环境规制(reg)的估计系数均显著为正,说明环境规制的加强会提高产业集中度。这表明加强环境规制将导致行业内部结构调整,资源向大企业集中,小企业数量减少,产业集中度提高。该结果证明假设H1a关于环境规制越强、产业集中度越高的假设成立,H1b关于环境规制越强、产业集中度越低的假设不成立。出现这种结果可能的原因有两个:第一,关停并转(即关闭、停办、合并以及转产)是近些年来中国主要的环境治理措施,这些措施会直接减少行业中的企业数量,同时也会使行业中的部分小企业被兼并,导致该行业的产业集中度提高。第二,随着环境规制逐渐加强,企业被迫加大研发投入、环保投资,降低污染排放水平,而行业中的小企业可能没有能力承担这部分成本,进而退出行业。

表4 中介效应检验(模型II)

模型III的回归结果见表5。第(1)(2)列用工业烟(粉)尘排放强度表示污染排放,第(3)(4)列用工业废水排放强度表示污染排放,第(1)(3)列以赫芬达尔指数衡量产业集中度,第(2)(4)列以工业总产值最大的前四家企业总产值占全行业总产值的比重衡量产业集中度。在第(2)列回归中,产业集中度(cr)的估计系数显著为负,说明产业集中度越高,工业烟(粉)尘排放强度越低。这主要是由于治污减排在某种程度上可能存在规模效应。在第(1)(2)列回归中,通过Sobel检验发现产业集中度对总效应的贡献约为53.32%。可见,环境规制除直接降低污染排放外,还通过提高产业集中度降低污染排放,这便是产业集中度在环境规制与环境污染之间发挥的中介作用,也正是本研究所要探究的环境规制影响环境污染的中观产业机制。在第(3)(4)列中,产业集中度(cr)的估计系数均显著为正,说明产业集中度越高,工业废水排放强度越高,这其中一部分影响也是通过产业集中度实现的。结合表2、表4和表5的回归结果,从工业废水排放强度看,通过Sobel检验发现产业集中度在环境规制与工业废水排放强度之间也发挥了中介效应,产业集中度对总效应贡献约占19.49%。

表5 中介效应检验(模型III)

综上,产业集中度在环境规制影响环境污染的中观产业机制中发挥了不同作用:对于大气污染物而言,产业集中度的提高有助于降低大气污染排放强度;对于水污染物而言,产业集中度的提高不利于污染处理设施的使用。因此,环境规制一定会提高产业集中度,但产业集中度的提高却对大气和水污染排放产生了截然相反的影响,这在一定程度上证实了假设H1a关于环境规制越强、产业集中度越高的成立。关于环境规制越强、产业集中度越高、污染排放水平越低的假定只针对当污染物为工业烟粉尘时成立,对于水污染排放不成立。

六、主要结论与政策建议

本研究基于斯塔克尔伯格模型梳理了环境规制、产业集中度与环境污染的数理逻辑。研究发现:如果小厂商污染排放强度大于大厂商,加强环境规制会提高产业集中度,减少污染排放。如果小厂商污染排放强度小于大厂商,加强环境规制会降低产业集中度,减少污染排放。利用2001—2013年中国33个工业行业的面板数据,基于中介效应模型,验证了环境规制是如何通过产业集中度来影响环境污染的。研究发现:加强环境规制会提高产业集中度,而提高产业集中度又会影响行业污染。以大气污染排放为主的行业,环境规制提高了产业集中度,进而减少污染,产业集中度对总效应的贡献约为53.32%。而以水污染排放为主的行业,环境规制提高了产业集中度,进而增加污染,产业集中度对总效应贡献约为19.49%。

基于上述研究结论,本文就充分发挥产业集中度在环境规制与污染排放之间的中介作用,实现治污减排、高质量发展提出以下政策建议:

第一,加强水污染环境规制,加快环境基础设施建设。水污染的治理不仅需要排污企业水污染处理设施的运行,还需要相应环境基础设施的建设。因为水污染处理过程较为复杂,一些规模较小的企业并不具备处理水污染的能力,只能将废水集中排放至污水处理厂处理。因此,地方政府应当进一步建设环境基础设施,通过污水排放的集中有效处理,实现水污染环境规制的治理效能。

第二,科学看待产业集中度的变化,“一行一策”,寻找实现高质量发展的中观途径。通过比较工业行业的污染排放和产业集中度情况,发现一些行业产业集中度较低,一些行业产业集中度较高。因此,应进一步考察这些行业内大企业和小企业的环境行为,对产业集中度的合理性做出科学判断,通过适当的环境规制引导,实现产业集中度的治污减排效应。

第三,环境管理变粗放式为精细化,推动企业高质量发展。研究发现,产业集中度的提高对于环境污染产生不同影响。针对污染排放强度较大的小企业应该制定合理的政策,促使企业转型与企业合并。利用企业在线监测等数据手段,为环境执法找到效率更高、误伤更少的依据。帮助企业从粗放式的高利润增长转变为精细化的高质量发展,推动地方政府从单一标准的粗放式环境管理转变为科学标准的精细化环境治理。

当然,本文仍存在一些不足,由于衡量产业集中度的指标在2013年以后不再披露,使样本不能得到更新,也无法检验最近几年环境规制对产业结构和行业污染的影响。另外,到底有多少企业真正退出行业,又有多少企业并入到大企业这些问题的回答需要利用微观数据进一步验证,这将是本研究未来深入和完善的方向。