四川省粮食自给状况及发展应对

许钰莎 赵颖文

摘要:四川省作为全国13个粮食主产省之一,是西南地区唯一粮食主产省,测评粮食自给率、辨析粮食安全状况对于保障国家粮食安全供给和维护地区稳定具有重要作用。本文从粮食消费5个用途出发,测评了2000—2019年四川省粮食实际消费量及自给率状况。结果显示,粮食需求刚性增长趋势明显,其中人口及消费结构调整是主要因素;农民种粮积极性明显下降,其中比较收益不足是重要影响因素;产消结构性矛盾突出,其中工业用粮及饲料用粮短缺是结构性矛盾的主要方面。基于此,提出了加强耕地保护,持续推进高标准农田建设;提升农户种粮积极性,促进粮食适度规模化经营;适度调整品种结构,提升粮食供给质量的对策建议。

关键词:粮食安全;自给率;发展应对;四川

中图分类号:F327文献标志码:A论文编号:cjas2021-0047

The Situation of Food Self-supply and Development Countermeasures in Sichuan Province

Xu Yusha, Zhao Yingwen

(Agricultural Information and Rural Economy Institute, Sichuan Academy of Agricultural Sciences, Chengdu 610066)

Abstract: As one of the 13 major grain producing provinces in the country and the only one in southwest China, measuring the self- sufficiency rate of grain and analyzing the status of grain security of Sichuan Province is significant to ensure national food security and maintain regional stability. Starting from the five purposes of grain consumption, this article measured the actual grain consumption and self-sufficiency rate of Sichuan Province from 2000 to 2019. The results show that the rigid growth trend of grain demand is obvious, among which, the adjustment of population and consumption structure is the main factor; the enthusiasm of farmers to grow grain has dropped significantly, and the lack of comparative income is an important factor; the structural contradiction between production and consumption is prominent, of which industrial grain and feed grain shortages are the main aspects. Based on the above analysis, this article suggests strengthening the protection of cultivated land and boosting the construction of high- standard farmland; enhancing the enthusiasm of farmers to grow grain and promoting moderately large- scale grain production management; appropriately adjusting the variety structure and improving the quality of grain supply.

Keywords: Food Security; Self-sufficiency Rate; Development Response; Sichuan Province

0引言

糧食关乎国运民生,粮食安全是维系社会稳定的“压舱石”,是国家安全的重要基础。四川省集农业大省、产粮大省与人口大省、粮食消费大省、粮食调入大省于一体,粮食安全在全国既具有典型性,也具有代表性。近年来,在一系列惠农支农政策的刺激下,四川省粮食产量稳步提升。粮食产量从1978年的2381.8万t,上升到2019年的3498.50万t,年均增速0.94%,人均粮食占有量从336.80 kg上升到384.47 kg。但与此同时,人口刚性增长及城镇化为粮食安全带来新要求、新形势,消费需求不断朝着富含蛋白质和动物性食物方向转型,加之劳动力不足、资源稀缺、生态脆弱与粮食需求刚性增长之间的矛盾日益突出,粮食安全问题日趋严峻。因此,分析四川省粮食安全自给状况、研判粮食供需结构演进趋势,对于更好地制定粮食安全政策和确保全省粮食安全均有重要意义[1-2]。

现有诸多学者在粮食产消及自给率方面取得了颇为丰硕的成果:柯柄生[3]根据粮食直接消费、粮食转化产品消费、能量需求消费、畜牧养殖业效率等情况进行综合分析,认为人均380 kg是未来一段时间内的人均粮食消费量,预计到2030年粮食总需求将达到5.7亿t,在技术不变条件下,粮食产量将达到5.04亿~5.39亿t,自给率保持在88%~95%之间。唐华俊[4]采用膳食平衡分析法对人均口粮、饲料用粮、加工用粮的需求量进行测算,认为人均粮食需求量不超过400 kg,其中,低方案为252.64 kg,中方案为322.07 kg,高方案为386.60 kg。谢高地[5]从基本食物与营养摄入量对需求分析、从生产能力对粮食供给能力分析,认为中国粮食安全保障程度为110.88%~117.49%,口粮安全保障程度为158.57%~168.02%,饲料用粮保障程度仅为79.41%~ 84.15%。基于已有研究成果和四川省实际情况,本研究将从口粮、饲料用粮、工业用粮、种子用粮和粮食耗损5个方面对四川省粮食需求及自给率进行分析研判,并据此提出针对性的应对建议,为保障粮食安全提供支撑。

1研究方法与数据来源

1.1研究方法

1.1.1粮食自给率粮食自给率是反映一个地区粮食自给程度的量化指标,用来衡量粮食供需状况与安全水平,通常用粮食产量与粮食需求量的比重表示为式(1)。

1.1.2粮食消费量粮食消费可分为食物消费和非食物消费两种类型,食物消费是指满足居民食物消费需求的粮食,包括口粮和饲料用粮两大途径,非食物消费主要分为种子用粮和工业用粮两种类型[6]。除以上分类及用途外,粮食在生产、销售、运输过程中还会存在一定耗损,因此本研究从口粮、饲料用粮、工业用粮、种子用粮和粮食耗损5个方面对粮食消费情况进行估算。

(1)口粮。口粮消费是居民日常直接的粮食消费,鉴于农村和城镇居民在粮食消费数量、就餐习惯等方面存在较大差异,将口粮分为农村和城镇两个部分。同时鉴于四川省农民工外出务工总量较大,因此农村人口总量中剔除省外输出农民工数量见公式(2)。

根據农村和城镇居民在外就餐的实际情况,本研究参照已有研究和社会经济发展情况,将农村居民在外就餐比例设定为4%,城镇居民在外就餐比例设定为 12%[7]。

(2)饲料用粮。饲料用粮是为满足养殖动物需要,通过原粮加工制成饲料所需消耗的粮食。饲料用粮通过畜禽蛋奶水产品产量及其耗粮系数来估算,公式见式(3)。

按照国际通用的饲料粮转化率及四川省饲料喂养的实际情况,本研究将猪肉、牛肉、羊肉、禽肉、蛋类、水产品和奶产品的料肉比分别设定为4.3、2、2、2.7、2.7、0.4、0.3[9]。

(3)工业用粮。工业用粮是以粮食作为主要原料或辅料所消耗的粮食。本研究工业用粮主要考虑白酒、啤酒、酒精三类工业产品的耗粮量,其他工业用粮按以上三类工业产品耗粮量的25%估算,公式见式(4)。

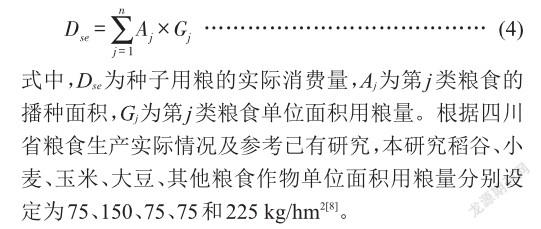

(4)种子用粮。种子用粮消费量根据不同粮食作物播种面积及单位面积的种子用粮量进行估算,公式见式(4)。

(5)粮食耗损。粮食生产及消费过程复杂,四川省部分农村地区储粮分散、设备落后,粮食损耗不可避免。借鉴已有研究,本研究将粮食耗损量设定为粮食产量的5%[8]。

1.2数据来源

粮食自给率中,粮食产量来源于2001—2020《四川统计年鉴》。口粮消费量测算中农村和城镇居民人均粮食消费量、农村和城镇居民人口数量来源于 2001—2020年《四川统计年鉴》,省外输出农民工数量来源于2001—2019年《四川省人力资源和社会保障事业发展统计公报》。饲料用粮消费量测算中畜禽蛋奶水产品产量来源于2001—2020年《四川统计年鉴》。工业用粮消费量测算中白酒、啤酒、酒精产量数来源于2001—2020年《四川统计年鉴》、《中国食品工业年鉴》和《中国轻工业统计年鉴》。种子用粮消费量测算中各粮食作物播种面积来源于2001—2020年《四川统计年鉴》。

2实证分析结果

2.1四川粮食实际消费量

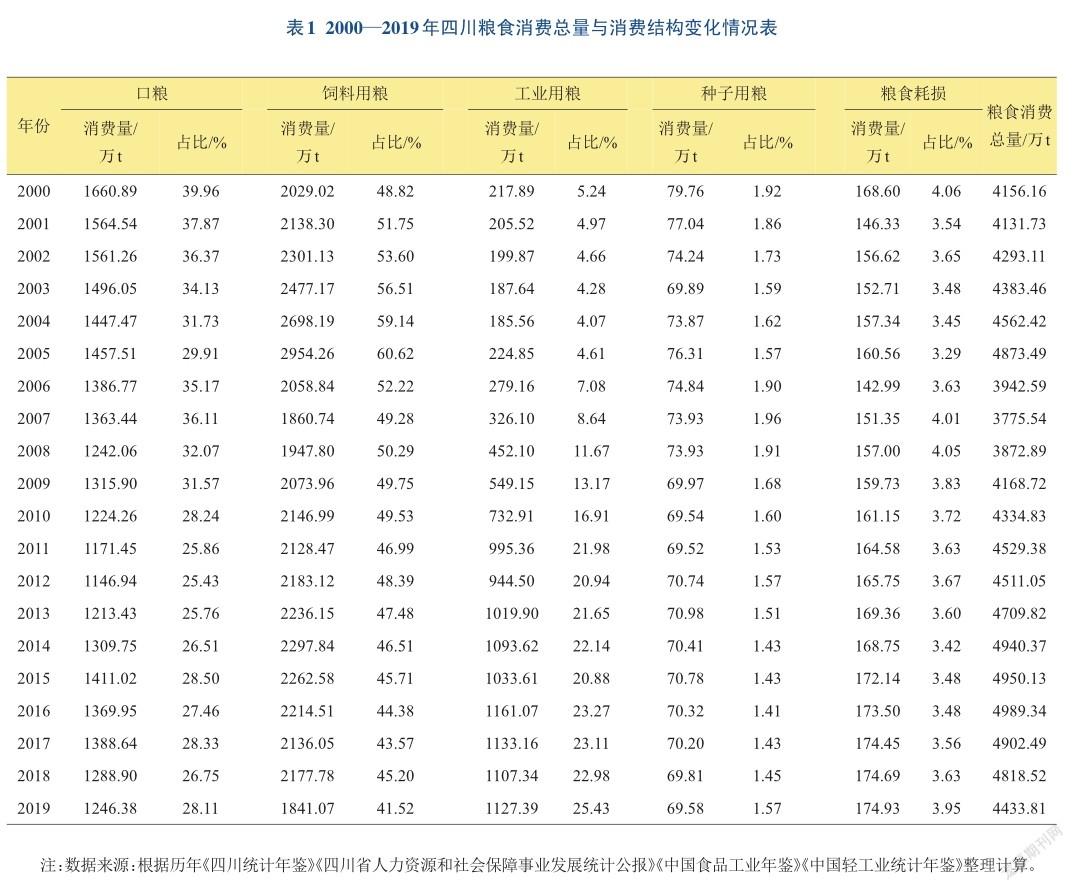

根据表1可知,2000—2019年四川省粮食消费总量由4156.16万t上升到4433.81万t,年均增速0.34%,快于粮食产量增速0.15个百分点。粮食消费变化情况可分为3个阶段:第一阶段为2000—2005年,粮食消费总量稳步上升,2005年达到4873.49万t,年均增长率达到3.23%;第二阶段为2005—2007年,受饲料用粮量降低的影响,粮食消费总量出现了短暂下滑,2007年降到了3775.54万t的最低点;第三阶段为2007—2019年,随着食品工业的迅速发展,特别是酿酒产业的兴盛,2007年后四川省粮食消费总量逐渐回升,2016年达到历年最高值4989.34万t,鉴于非洲猪瘟疫情影响2019年粮食消费总量出现异常波动,下降了384.71万t,随着疫情得到良好控制,四川粮食消费总量仍将保持持续增长态势。

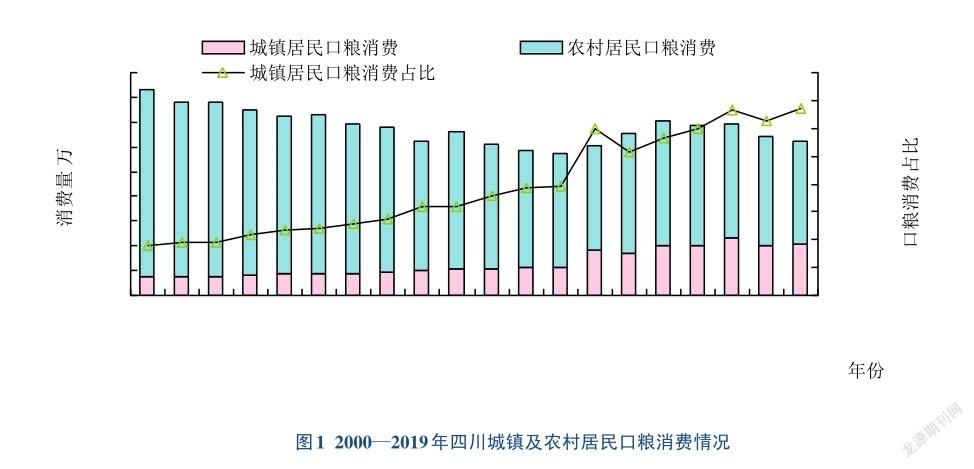

从消费结构看,四川省人均食物用粮数量不断下降,从2000年的493.69 kg降低到2019年的386.63 kg,降低了22.69%。人均非食物用粮数量增加,从2000年的62.37 kg上升到2019年的171.80 kg,上升了175.39%。剔除2019年这一特殊年份后,人均非食物用粮的增长幅度大于人均食物用粮的降低幅度,人均粮食消费需求量整体呈现上升趋势,从2000年的556.08 kg上升到2018年的600.50 kg,上升了7.99%。2.1.1口粮消费量趋于下降,城镇居民口粮消费占比提升近年来,四川省人口呈现增长趋势,但随着居民收入不断提高,饮食结构发生了变化,口粮消费量呈现下降趋势。由表1可知,2000—2019年口粮消费量由1660.89万t下降到1246.38万t,下降了24.96%,占粮食消费总量比重从39.96%下降到了28.11%。

从图1口粮消费结构来看,随着大量农村居民进入城市和大量农民工外出务工,农村居民口粮消费量不断下降,城镇居民口粮消费量不断上升,城镇居民口粮消费占全体居民口粮消费比重从2000年的8.81%上升到2019年的33.47%,随着城镇化的不断推进,城镇居民口粮消费占比仍将持续上升。

2.1.2饲料用粮消费量较大,稳居粮食主要消费体四川省粮食消费中,饲料用粮数量较大,占据5种粮食用途之首,部分年份甚至超过了消费总量半数以上。从饲料用粮消费结构来看(表1),四川是生猪养殖与消费大省,猪肉饲料用粮是饲料用粮的主要途径,占据饲料用粮的70%左右。2000—2019年饲料用粮整体呈现先升后降、最后逐渐平稳发展的趋势,占粮食消费总量的比重从2000年的48.82%下降到2019年的41.52%。2000—2005年饲料用粮显著上升,从2029.02万t上升到2954.26万t,年均增长率达到7.80%。随后逐渐下降,2008年降到1860.74万t。2009—2018年逐渐平稳回升,基本保持在2100万~ 2300万t之间(口粮消费量中人口数采用户籍人口数,为排除省外输出农民工对口粮消费影响,农村人口中减去了省外输出农民工数量)。与此同时,牛羊蛋奶水产品等高蛋白食物日渐受到居民青睐,带动牛羊蛋奶水产品等用粮量不断上升,占饲料用粮比重从2000年的24.95%上升到2019年的38.92%。

饲料用粮趋于稳定一方面是受居民饮食结构的影响,进入21世纪以来,居民禽肉蛋奶消费量已达到日常需求,大幅度增长已不存在。另一方面四川饲料用粮主要用于生猪养殖,近年来受環保及非洲猪瘟影响,母猪存栏减少,仔猪存栏降低,对饲料用粮拉动不明显,特别是2019年波动明显,降到了1841.07万t的历年最低值。随着非洲猪瘟疫情得到控制、生猪存栏量逐步回升以及生态规模养殖模式推广,饲料用粮量将逐渐回升并保持一定增长趋势。

2.1.3工业用粮需求不断上升,占比强势抬升工业用粮是近年来增速最快的粮食消费用途,由表1可知,2000—2019年工业用粮从217.89万t上升到1127.39万t,增幅达到417.41%,占粮食消费总量比重也稳中有升,从5.24%上升到25.43%,上升了20.18个百分点。工业用粮大部分为白酒酿酒用粮,从2000年的131.82万t提升到2019年的758.28万t,年均增速达到9.65%,占工业用粮比重从60.50%提升到了67.35%,长期占据了工业用粮的大壁江山。

四川省工业用粮的快速增长与白酒产业的发展息息相关。四川作为中国白酒的重要产区之一,规模以上企业在全国占比超过20%,白酒产量从2000年的63700万L上升到2019年366800万L,增长了475.82%,占全国的46.67%,位居全国第一,预计未来随着白酒产量的进一步扩张,白酒酿酒用粮量将持续增长。

2.1.4种子用粮数量趋于下降,在总消费中占比较小受粮食作物改良、育种技术改进和四川省种业发展影响,2000—2019年种子用粮消费量呈现稳中略降趋势,种子消费量从2000年的79.76万t下降到2019年的69.58万t,下降了12.63%,占粮食总消费比重从1.92%下降到1.57%。种子用粮是粮食消费总量中比重最低的一项用途,2019年种子用粮量分别占口粮量、饲料用粮量、工业用粮量的5.58%、3.78%、6.17%。

2.2四川粮食产消情况

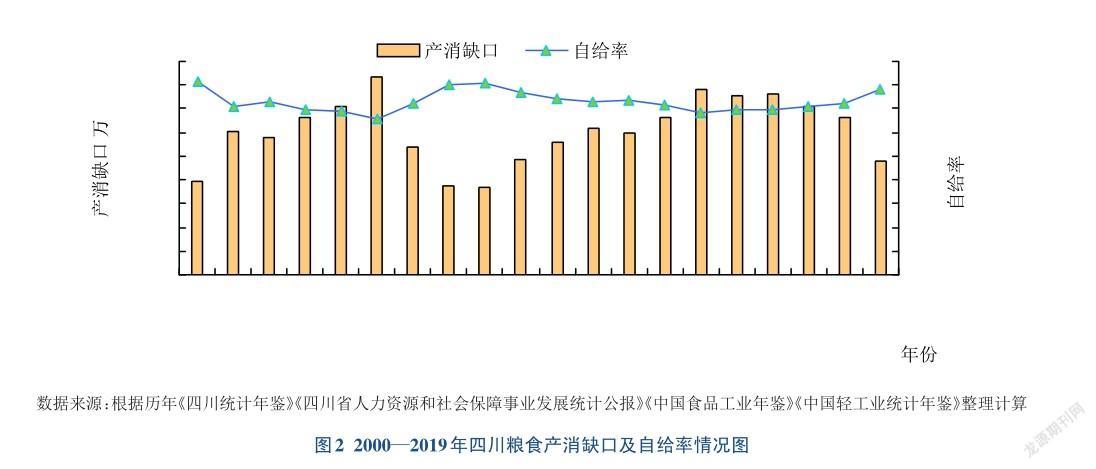

粮食安全程度可通过生产和消费的缺口量及自给率进行评估,如图2所示。一方面,四川省已完全实现了口粮安全,2019年稻谷及小麦产量达到1716.00万t,占粮食总产量的49.05%,比口粮消费量高出469.62万t。另一方面,2000—2019年四川省粮食实际消费总量均大于粮食产量,整体呈现产不足需态势,年均粮食产消缺口达到1212.80万t,自给率低于75%。

四川粮食产消演变态势大致可分为3个阶段:第一阶段为2000—2005年,粮食自给率不断下降,2005年受饲料用粮消费量拉升影响,粮食自给率降到 65.89%的历年最低水平,产消缺口量达到1662.39万t;第二阶段为2005—2008年,粮食安全状况得到一定改善,粮食自给率在2008年达到了81.08%的历年最高值,产消缺口降到了732.89万t;第三阶段为2008—2019年,粮食安全状况呈波动下降的发展态势,2018年粮食产消缺口为1324.82万t,自给率为72.51%,2019年在饲料用粮需求明显下降的情况下,产消缺口仍达到960.84万t,表明四川省粮食生产在数量上无法满足实际需求。《国家粮食安全中长期规划纲要(2008—2020年)》中指出,2010—2020年,国内粮食自给率要达到95%以上,四川省2000—2019年以来,年粮食自给率均低于95%,粮食供给量明显不足,粮食安全形势已不容乐观[10]。

2.3四川粮食产消状况预测

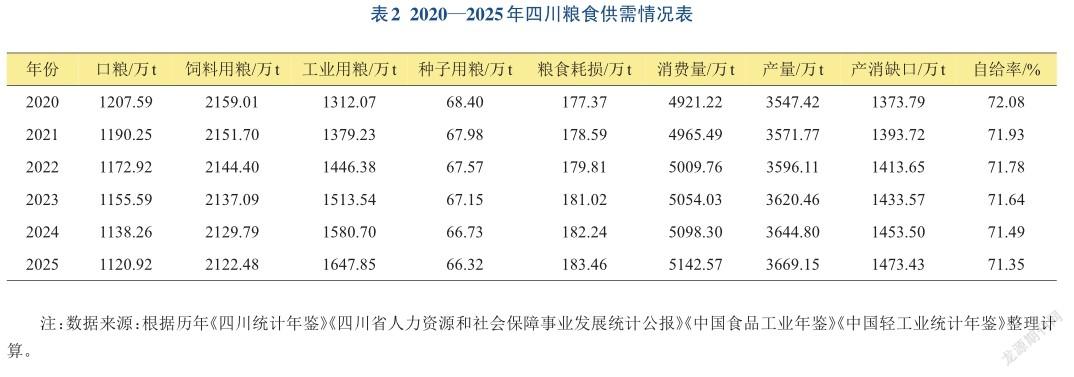

在对四川省粮食产消现状及历史演变进行分析的基础上,为研判未来粮食安全状况,本研究通过内插法对2020—2025年粮食消费量及产量进行了预测建。鉴于2019年四川省粮食消费量波动异常,因此本研究通过2000—2018年粮食消费情况对2000—2025年粮食消费情况进行预测。结果如表2所示。

就产量来说,四川省粮食产量仍将保持稳定上升的发展态势,年均增长率为0.68%,2025年达到3669.15万t。就需求量来说,增长趋势明显,年均增长率达到0.88%,2025年消费量达到5142.57万t。从需求结构来看,工业用粮成为拉动粮食消费增长的主要因素,年均增速达到4.66%,到2025年工业用粮占粮食消费总量的32.04%。

四川省粮食消费增长量小于产量增长量,产消缺口将不断拉大,2022年产消缺口将达到1413.65万t,自给率预测降到71.78%;2025年产消缺口将达到1473.43万t,自给率为71.35%。不乐观估计2025年产消缺口将达到3323.67万t,自给率降到48.07%。若仍保持现有的生产方式和消费结构,四川粮食产消形势日趋严峻,亟需转变粮食生产方式、调整生产结构、提升生产能力。

3主要结论与建议

与全国相比,四川省粮食消费具有粮食消费增长趋势明显、产消结构性偏差更加严峻、生猪和酿酒消费用粮比重大等特征。同时,在供给侧结构性改革和高质量发展视角下,山丘区为主的地形地貌和脆弱的生态环境造成资源与环境约束更加紧迫、节本增效难度更大、产消结构平衡更难。因此,亟需深入剖析四川粮食产消失衡内因,探索产消结构平衡的粮食产业策略,使粮食“供给侧”结构与“需求侧”动态适应,提升区域粮食安全水平。

3.1主要结论

3.1.1人口增长及资源趋紧使粮食缺口扩大成为客观现实四川省是中国的人口大省,在资源有限的前提下,庞大的人口基数和新增人口数量将不断加深资源稀缺与需求增长的矛盾。需要用不足5%的耕地养活6%的人口,耕地长期高强度粗放式利用,酸化严重、土壤有机质含量不断下降,工商业发展占用大量农业用地,耕地占优补劣问题依然十分严峻。与此同时,四川省自2013年以来,外出农民工占全国外出农民工比重一直保持在9.0%以上,近年来,由于世界贸易形势变化、东部地区产业结构调整、新时代西部大开发和乡村振兴战略的实施,农民工回流现象明显。2019年,四川省农民工省外转移就业1114万人,省外转移农民工比重从2013年的49.21%下降到了2019年的44.87%,2019年农民工省内就业人员比省外转移就业人数多254.6万人,省内就业增幅高于省外就业,实现八连增[11]。农民工回流增加了四川省粮食消费人口,必然加剧粮食消费上升态势。2025年粮食产消缺口将达到1473.43万t,按四川粮食单产水平折算,相当于需额外占用2644.58千hm2粮食播种面积。如何在有限资源条件下,满足日益增长的多元化、高端化粮食需求是四川省粮食安全面临的首要问题。

3.1.2粮食种植成本快速提升及比较收益持续下跌严重挫伤农民种粮积极性一方面,长期以来为了增加粮食产量,在有限的耕地上不断加强资源利用强度、追加物质和劳动投入,导致粮食单位面积产量增长放缓、粮食生产成本不断上升、净利润持续下降,粮食种植效率与效益提升困难,严重影响了农民及业主的种粮积极性。从粮食总产量和单产增速来看,2000—2019年年均增速相比于1980—2000年分别下降了1.7和1.67个百分点。另一方面,四川省土地细碎化趋于严峻、人工成本快速抬升,对节本增效造成较大压力。四川经营6.67 hm2以下农户数占比达到85.20%(不含未经营农户数),比全国平均水平高13.40个百分点;流转用于种植粮食作物的面积占流转总面积比重为31.08%,低于全国54.15%的平均水平;以水稻、小麦、玉米为例,每公顷人工成本分别比全国平均水平高出2597.1元、4861.8元和5711.85元,平均每公顷净利润分别比全国平均水平低561.75元、4589.1元、2614.95元。此外,从农村居民可支配收入构成看,自2013年以来,四川省家庭经营性收入年均增速低于全国平均水平,由此导致农民种粮意愿进一步下降,未来“谁来种粮”问题将日趋严峻。

3.1.3粮食产消结构错位导致结构性短缺日益凸显四川省粮食作物主要以稻谷为主,已完全实现了口粮安全。但随着城镇化和工业化进程的推进,粮食生产结构已无法适应饲料和工業用粮激增的现状及发展态势。生猪饲料用粮及白酒酿酒用粮占粮食消费总量的比重从2000年的39.81%上升到2019年的42.49%。随着生猪生产能力恢复和白酒、化工、医药等多部门用粮需求量的快速增长,未来粮食消费中饲料用料和工业用粮比重将进一步抬升[12]。从粮食供给结构来看,四川省高粱、玉米、豆粕等饲料用粮和粮食工业生产用粮数量有限,2019年玉米、豆类、薯类产量1735.3万t,与2968.45万t的饲料和工业用粮量还有较大的差距。

与全国其他地区相比,四川省粮食作物病虫害呈多发、频发、重发态势,导致农民对化肥、农药、除草剂、杀虫剂、农膜等化学投入过度依赖,农业面源污染严重,粮食品质受到较大影响,生产结构无法满足需求结构升级带来的新压力。以稻米为例,目前四川省稻谷数量基本实现了自给,但从东北、日本、泰国等进口品质高、口感好的香米更受消费者欢迎,市面上售卖的稻米中本地稻米数量有限[13]。

3.2建议

3.2.1加强耕地保护,持续推进高标准农田建设耕地是保障粮食安全的命脉,要牢牢守住有效良田面积和粮食播种面积红线,以科技手段不断提高单位面积粮食产量。一方面,确保耕地数量,坚决遏制“非农化”、防止“非粮化”,将有限的耕地资源优先用于粮食生产,提高种粮补贴。另一方面,持续推进高标准农田建设,大力提升耕地粮食生产效率,保持高标准农田数量增长基础上,加大亩均高标准农田投入力度,提升建设标准。在加大财政投入基础上,构建多元筹资机制,推动用好地方高标准农田政府债券和土地出让收益使用政策,把高标准农田建设新增耕地指标调剂收益全部投入高标准农田建设,鼓励社会和金融资本积极参与建设[14]。

3.2.2提升农户种粮积极性,促进粮食适度规模化经营一是,提升山丘区机械化水平。将山丘区宜机化作为高标准农田建设考核的主要指标,整治适宜机械化作业的农田、建设机具库棚,有效改善山丘区机械化作业环境。加强山丘区农机推广体系建设,提高基层农机推广人员的业务水平,改善机械设备的适用条件和技术手段[15]。二是,培育新型种粮经营主体。深入实施新型粮食经营主体提升工程,重点扶持种粮大户、合作社等适度规模经营主体,鼓励组建种粮大户协会或联盟。三是,健全生产性社会化服务体系,推进粮食生产托管服务。在不流转土地经营权的情况下,将粮食生产中的耕、种、收、防等全部或部分作业环节委托给集体经济、合作社等服务组织,实现粮食生产性服务业以现代作业方式替代农户传统作业方式,破解粮食生产“谁来种地”“如何种地”等问题[16]。

3.2.3适度调整品种结构,提升粮食供给质量一是,优化粮食种植结构。在坚持以水稻种植为主的基础上,适度增加玉米、豆类、高粱等饲料和工业用粮种植比例,以满足市场对工业用粮和饲料用粮的需求量,保持粮食供给品种上的基本平衡。二是,推进粮食新品种、新技术创新及推广。增加市场紧缺的优质稻谷、酿酒高粱、青贮玉米等粮食品种,提高粮食产出效率及品质,满足市场对粮食多元化用途的需求。三是,提升粮食生产质量。积极适应消费需求结构升级趋势,推动农业生产结构调整,贯彻落实化肥、农药零增长战略,增加绿色、优质和特色粮食产品供给,健全粮食生产标准体系、检测体系、监管体系,提升质量安全水平[17]。

综上,为保障四川省粮食安全,除改善自身条件外,也应积极利用国内外两个市场两种资源,构建粮食“双循环”新格局,处理好若干重大关系。一方面,立足国内市场与资源,积极与粮食主产区构建粮食品种调节机制。立足四川稻谷生产优势,与河北、黑龙江、内蒙古等玉米、豆类生产区建立粮食余缺调剂长效机制,强化粮食跨省流通储运设施建设。探索在黑龙江、河北等地建设粮食种植基地,发挥主产区不同种类粮食品种的比较优势,保障居民对粮食品种多样化的需求。另一方面,加强与具有粮食优势国家的经贸合作,立足“蓉欧+”的区域及交通优势,深化与“蓉欧+”沿线国家双边互利的粮食产业交流与合作,以国际市场调节玉米、大豆等加工和饲料用粮,为多途径保证粮食产消平衡打下基础[18-19]。

参考文献

[1]李国景,陈永福,焦月,等.中国食物自给状况与保障需求策略分析[J].农业经济问题,2019(6):94-104.

[2]陈燕.高质量发展视角下的粮食安全问题研究[J].东南学术,2020(1):176-183.

[3]柯炳生.我国粮食自给率与粮食贸易问题[J].农业展望,2007(4):3-6.

[4]唐华俊,李哲敏.基于中国居民平衡膳食模式的人均粮食需求量研究[J].中国农业科学,2012,45(11):2315-2327.

[5]谢高地,成升魁,肖玉,等.新时期中国粮食供需平衡态势及粮食安全观的重构[J].自然资源学报,2017,32(6):895-903.

[6]胡小平,郭晓慧.2020年中国粮食需求结构分析及预测——基于营养标准的视角[J].中国农村经济,2010(6):4-15.

[7]肖国安.未来十年中国粮食供求预测[J].中國农村经济,2002(7):9-14.

[8]肖玉,成升魁,谢高地,刘爱民,鲁春霞,王洋洋.我国主要粮食品种供给与消费平衡分析[J].自然资源学报,2017,32(6):927-936.

[9]姚成胜,黄琳,吕晞.河南省粮食消费结构变化及其对我国粮食安全的贡献率分析[J].农业现代化研究,2014,35(2):163-167.

[10]国家粮食安全中长期规划纲要(2008—2020年)[J].农业机械,2009(4):49-56.

[11]王兰,李静.四川农民工集中返乡的认知与应对[J].中共四川省委党校学报,2020(3):84-91.

[12]郭晓鸣,虞洪.四川粮食安全问题新常态及其应对思路[J].粮食问题研究,2015(3):8-11.

[13]赵颖文,吕火明.四川省粮食生产比较优势测评及主要影响因素分析[J].农业经济与管理,2019(5):64-73.

[14]唐仁健.从根本上确保国家粮食安全[J].中国农资,2021(1):1.

[15]张义博.新时期中国粮食安全形势与政策建议[J].宏观经济研究, 2020(3):57-66,81.

[16]张宗毅.“十四五”期间丘陵山区农田宜机化改造若干重大问题与举措[J].中国农村经济,2020(11):13-28.

[17]蒋和平,尧珏,蒋黎.新时期我国粮食安全保障的发展思路与政策建议[J].经济学家,2020(1):110-118.

[18]丁声俊.对大变局下构建粮食“双循环”新格局的思考[J].中州学刊,2021(1):39-45.

[19]王一鸣.在更高层次上实现粮食供需动态平衡[J].新经济导刊, 2019(4):7-9.