博物馆传统宗教艺术展示设计浅论

——以山西博物院“西藏佛教艺术”展为例

申小丽

(山西博物院,山西 太原 030024)

博物馆陈列设计,是在一定的空间内,以文物标本为基础,配合适当的辅助展品,按照一定的主题、序列和艺术形式组合而成的,是进行直观教育和传播信息的展品群体。具体到传统宗教艺术的陈列设计方面,则必须重点突出传统宗教艺术所具有的深厚文化内涵。藏传佛教与汉语系佛教、巴利语系佛教并称佛教三大体系,其发展过程经历了长达1300多年的时间。在进行展示设计时不仅要能体现其宗教思想意识,还必须结合艺术藏品所在地的文化内涵及地域特色,同时兼顾艺术品类自身特征。

一、主题设定应体现地域及文化内涵

(一)设计主题色彩应体现西藏地区特有的地域特征

西藏地处平均海拔4000米以上的青藏高原西南部,地势高耸、空气稀薄,素有“世界屋脊”之称。西藏唐、宋时被称作“吐蕃”,元代称为“西蕃”,明代称“乌斯藏”,清代始称“西藏”。提到西藏,人们对其最先想到的就是蔚蓝而辽阔的天空、积雪覆盖连绵高耸的山脉、壮观宏伟的佛塔寺院,以及那无处不在的“六字真言”和玛尼堆、迎风招展的五色经幡。这些丰富的景观构成了蓝天白云下独特的宗教奇观。当地虔诚的信徒们时刻停歇的转经筒、毕生磕不完的长头、用胸膛丈量信仰的朝圣者,昭显着佛祖的慈悲与智慧。西藏现存的大昭寺、小昭寺、布达拉宫始建于唐朝,是藏式宗教建筑的千古典范。因此,西藏在人们的印象中是一片自然纯净、瑰丽神奇、雄伟壮观的土地,也是一片令人神往的佛界净土。

基于西藏的以上地域和景观特征,本次展览主题色以白色、蓝色与红色为基调。白色,常使人联想到天上的白云与地面的冰雪,能给人以光明、纯洁、质朴、高冷的感觉,象征着和平与神圣,也体现出了西藏地区积雪覆盖的地上山脉;蓝色通常让人联想到天空、海洋以及水和宇宙等,包含了开阔、深远、沉静、忠诚等含义,体现出西藏纯净冷峻而广袤辽阔的天空。白色与蓝色的结合,给人以健康、光明、宁静、忠贞等感觉,是典型的天堂色彩。红色,则是西藏佛教建筑典范布达拉宫给人的突出视觉印象,在展馆门厅处的红色正好给观众以步入藏式宗教建筑的切身感受。

(二)设计主题内容应体现藏传佛教特有的民族特色和宗教文化内涵

佛教自公元 7 世纪传入西藏,在西藏的流传可以分为前弘期、后弘期、藏蒙和藏汉交流期、藏满交流期四个时期。其中前弘期处于松赞干布统一西藏后建立的吐蕃王朝时。前弘期开始流行的佛教,奠定了以印度密教为基础的西藏佛教特点,该时期的艺术品存世极少;后弘期的佛教呈现出多元的艺术风貌,形成了宁玛派、萨迦派、噶举派等重要教派;藏蒙和藏汉交流期,因萨迦派祖师八思巴,被元朝皇帝忽必烈封为国师,掌管西藏地方所有行政事务。此后历任皇帝都任命萨迦派祖师为帝师,由此萨迦派盛行一时。后来宗喀巴·洛桑扎巴创建了格鲁派,标志着西藏佛教已经发展成熟。该时期藏传佛教与中原佛教交流与影响也开始变的密切;藏满交流期,达赖在蒙藏地区的宗教领袖地位和格鲁派在藏传佛教领域中的统治地位在清王朝得到确立。清王朝与西藏地区的统治者之间交往密切,相互之间的交流与影响远超元、明两朝。中原对西藏佛教艺术的影响显著,如唐卡的用色和构图等方面,就受到中原青绿山水画的影响而画面变得场景丰富。

为形象生动地展现藏传佛教文化,此次展览主题设定为“雪域梵音—西藏佛教艺术展”。展览内容划分为“指尖神韵、妙相梵容、庄严法供”三个部分。同时在这三大展区的内容划分基础上,特精选了西藏博物馆11世纪至20世纪初的唐卡、造像、供器等文物102件(组)。展品兼顾藏传佛教造像的几大主要源流地、绘画唐卡的代表流派、特殊材质唐卡以及造型各异的法器供器,涵盖藏传佛教文物的主要门类,为观众传播地处雪域高原的西藏佛教文化艺术的梵音。

二、展示空间与展品类别相呼应

(一)唐卡类

唐卡,又称唐喀、晒佛等,源于藏语的音译,是藏族绘画中具有代表性的一种特殊形式。唐卡的形制大小不一,通常是以布或纸为底,用纯天然植物或矿物颜料绘制,用彩绸镶边装裱而成的卷轴画。画面内容多为神、佛或佛经故事、天文、医学等,多悬挂于寺庙或经堂内,用来观想神灵、宣传教义、帮助信徒积累善业和功德。色泽艳丽、流光溢彩,是藏传佛教最为独特的一种艺术形式。相传公元 7 世纪中叶藏区已有唐卡出现。唐卡题材以佛教内容为主,还包含社会历史、天文历算、藏医藏药等,被誉为西藏文化的百科全书。唐卡的种类很多,根据制作工艺主要分为“止唐”和“国唐”两种。止唐主要指绘在布或绢上的绘画类唐卡;国唐主要指刺绣、堆绣、贴绣、缂 丝、织锦等丝绸类织绣唐卡。根据画风的差异又可分为尼泊尔画 派、勉塘画派、钦孜画派、噶赤画派等不同风格画派。绝大多数的唐卡作品是没有名号的。此次展览中的唐卡艺术展品,主要包括布面画、织锦画、刺绣及堆绣画几种。绘画内容有宗教人物(佛、观音、度母、金刚、上师、班禅、尊者、大成就者等)、天体运行图、人体相关(生理、胚胎、器官及关节脏腑、药物等)三大类。展览陈设中以平面展示为主,展示序列布局根据其绘制的内容进行同类或相近区域分布展示。

(二)造像类

佛教造像,指佛教中以雕塑或铸造佛像用来崇奉神祗的各种艺术造型,是佛教偶像的通称。佛教亦被称为“像教”,反映了造像在佛教弘扬过程的重要作用。藏传佛教的造像风格,主要有印度风格、克什米尔风格、尼泊尔风格、中原风格,以及西藏本土风格等。展品陈设布置时,需尽量选择能体现不同风格造像艺术品,以便观众能比较全面的了解藏传佛教造像的多样性风格特征。对佛教造像艺术在西藏地区的发展、演变和不同的文化艺术风貌有更为系统的认知。如展品中体现印度风格造像特征的“合金莲花手观音立像”、体现中原风格的“合金佛祖及十六罗汉像”、以及体现西藏本土风格的“合金文殊菩萨坐像”和“合金宁玛派上师像”等。

合金宁玛派上师像

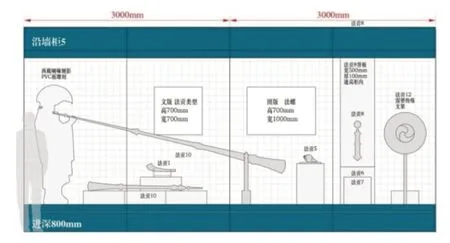

(三)法器类

法器和供器是藏传佛教举行各类宗教仪轨时所使用的器具。法器可以分为称赞法器、供养法器、持验法器、护摩 法器、劝导法器等。供器包括酥油灯、净水碗、嘎巴拉碗等,种类繁多,造型各异,大都取材贵重,精工巧作,凝聚了西藏手工技艺的精粹,是西藏佛教艺术宝库中的重要组成部分。在藏传佛教的宗教仪式和法事活动中,使用具有象征意义的法器配以法乐、法舞,以渲染神秘感和宗教的威严感,来增强弘扬佛法的效果。陈展设计以最能突出“梵音”文化内涵的长号为代表性器物进行重点陈列。其他法器、法贡文物围绕长号分列布陈。陈展设计时依据长号的尺度,制作相应大小的PVC人形立板。在展柜中立板以吹奏长号的动态喇嘛与长号结合展示。以便观众更为直观的了解到法器长号的现实吹奏方式,再配以相关摄影图片,给人以身临其境的观感效果。

法器长号的展示设计

三、重点文物尽可能的全方位展示

(一)对重要价值展品的设计制作独立展柜

对于展品中具有重要宗教、艺术、历史及科技等价值的文物,如此次展品中的铜观音菩萨立像、鎏金法轮、珐琅缠枝花卉纹净水壶及木质彩绘的四大天王坐像。应针对性设立独立型展柜,以方便观展者对其进行360度全方位的欣赏与了解。

(二)相关文化知识拓展类的设计

因博物馆空间布局有限,难免有部分展品不能展示。同时一些相关背景知识,如密教手印图示、西藏主要寺庙、西藏主要宗教节日等,还需借助知识展板、数字电影、视频解说、专题讲座等形式以辅助展示。条件允许的情况下,还可以进行场景绘制、专家现场问答、参与互动体验等形式加深观众体验。另外,展览后期也可结合微信、微博等公众网络平台,进行长期的文化交流与知识推广。

总结

“藏传佛教是雪域藏人呈现给世界的一桌文化大餐。1” 此次山西博物院一层临展厅举办的藏传佛教专展,通过对全部藏品的系统性研究和筛选,从中选出了具有代表性和表现力的文物102件(组)。以“雪域梵音”的主题设定、将唐卡、塑像及法器等展品特色,按照“指尖神韵”、“妙相梵容”、“庄严法供”的序列布局,并结合展板、讲座、视频和知识问答游戏互动等形式的组合,生动而系统地给观众呈现出藏传佛教的神秘玄奥的艺术魅力和博大精深文化内涵。

——故宫博物院藏法器展