劣势累积:再犯青少年生命历程研究

张 婧

当前我国青少年初犯预防取得了较大实效,但再犯预防却面临失效的风险。数据表明,“我国服刑出狱的青少年罪犯是累犯的高发群体,在重新犯罪人中,第一次犯罪时的年龄多数是在未成年时期,约占半数左右”。〔1〕戴艳玲:《对社会转型期重犯罪特点及防控策略的思考》,载《中国司法》2013年第6 期,第59 页。可以说,刑释青少年不仅是当前我国重新犯罪的高发群体,也是社会未来犯罪的“后备军”。加强青少年重新犯罪问题的研究,对于预防和控制青少年犯罪,降低社会整体重新犯罪率具有极为重要的意义。

一、文献回顾

青少年再犯研究是犯罪学和刑事政策学领域的重要课题。在国外,关于青少年重新犯罪的研究已经较为成熟。近年来,国外研究者对青少年犯罪、重新犯罪的原因形成了两种主要的研究思路:一种是关于青少年重新犯罪原因静态理论的研究。这类研究主要关注青少年犯罪的个体原因和生物学原因,以探究重新犯罪的影响因素。例如,有的研究者对青少年反社会人格和行为的遗传学研究进行分析;有研究者致力于研究犯罪遗传与环境的交互作用、体内营养失衡与攻击行为的关系等。〔2〕Huw Williams ,Cordan G, Mewse A J, et al,Self-reported Traumatic Brain Injury in Male Young Offenders:a Risk Factor for Re-offending, Poor Mental Health and Violence, Parapsychologist rehabilitation, 2010,p.178-230.另一种是关注青少年违法犯罪行为发展的原因,即考察过去的犯罪行为与现在犯罪行为之间的关系,展示青少年犯罪行为的原因过程如何动态的发挥作用。〔3〕Farrington.David, Building Developmental and Life-Course Theories of Offending in Taking Stock: The Status of Criminology Theory, NJ: Transaction Publishers,2006,p.56-89.这一类研究以犯罪发展与生命历程理论为代表,包括发展犯罪学的两分法(Developmental Taxonomy)、非社会控制的年龄分层理论(Age-Graded Theory of Informal Social)、综合认知反社会倾向理论(Integrated Cognitive Antisocial Potential Theory)、发展路径理论(Development Pathways theory)等。尽管静态研究是青少年重新犯罪研究中不可或缺的预测因子,但国外研究更加关注动态研究的重要性。而生命历程理论正是为动态研究犯罪的发生、持续和变迁提供了理论支撑。

国内学者关于青少年再犯问题的研究,是伴随着对重新犯罪问题的实证研究出现的。曾赟根据逐级年龄生平境遇理论创建了测量重新犯罪风险的预测量表,确定了年龄、生平境遇、行为与选择三个测量模型。〔4〕曾赟:《服刑人员刑满释放前重新犯罪风险预测研究》,载《法学评论》2011年第6 期,第137-147 页。孔一通过对刑满释放后归正的青少年进行追踪调查,揭示了归正青少年重新犯罪的主要因素,包括现实表现、安置就业、社会态度、首犯案由、回归婚恋、家庭关系等13 项因素。〔5〕孔一:《重新犯罪社会原因检讨》,载《中国刑事法杂志》2002年第5 期,第95-103 页。王志强通过实证调查分析,把重新犯罪的影响因素分为个体因素、矫正经历和社会处遇。〔6〕王志强:《重新犯罪实证研究》,载《中国人民公安大学学报(社会科学版)》2010年第5 期,第21-27 页。丛梅认为未成年人重新犯罪的原因包括社会认知能力、犯罪前的不良交友和不良行为以及社会环境中消极因素的影响、监狱亚文化的侵蚀和心理矫正工作缺位等方面。〔7〕丛梅:《重新犯罪实证研究》,天津社会科学院出版社2011年版,第30-48 页。

已有研究为讨论青少年再犯奠定了丰富的理论基础,涵盖了青少年再犯的基本特征、个体原因、社会原因、心理行为以及回归路径等各个方面。但还存在以下两个方面的缺憾:第一,已有研究是一种静态的解释进路,仅对再犯行为予以宏观、静态、终局分析,难以深入全面地阐明青少年重新犯罪的原因;第二,研究方法上,大多是基于量化分析完成,缺乏直接介入观察对象的质性研究,对青少年再犯特定阶段呈现出的独特性探究较少。鉴于青少年犯罪行为的渐进性、感染性、延续性等特点,笔者认为对青少年再犯行为的研究应当构建一种动态的原因解释进路。而生命历程理论视角则为弥补上述不足提供了解决思路。

二、研究视角与方法

劣势累积是生命历程理论的一个重要概念。劣势累积的概念最早由默顿提出,它是指个体在某些既定的特征上,随时间推移而产生的系统性分化。〔8〕〔美〕罗伯特·K.默顿:《社会理论和社会结构》,译林出版社1998年版,第59 页。伯特·桑普森通过考察反社会与犯罪行为跨越生命历程的稳定性,认为一个人在早期生命历程阶段如果发生触犯法律的事件,那么这个人在后期生命阶段中违法犯罪的可能性会增大,如果不采取制约“劣势累积”的方式,则会更进一步增加违法犯罪的可能。〔9〕〔美〕罗伯特·J.桑普森、约翰·H.布劳:《犯罪之形成—人生道路与转折点》,汪明亮等译,北京大学出版社2006年版,第100-123 页。受这一观点的启发,笔者认为青少年再犯的发生其实就蕴含在个人的经历和遭遇之中,是一种劣势积累和负向强化的过程。为此,本研究拟借助劣势累积这一概念,从整体视角、纵向维度出发,就再犯青少年的生命历程进行研究。本研究结论有助于了解个体向犯罪人转变的形成轨迹,理解家庭、学校和刑罚经历对青少年再犯罪形成的影响机制,特别是能够引起我们对生命历程关键阶段的重视,从而为制定相关政策提供参考。

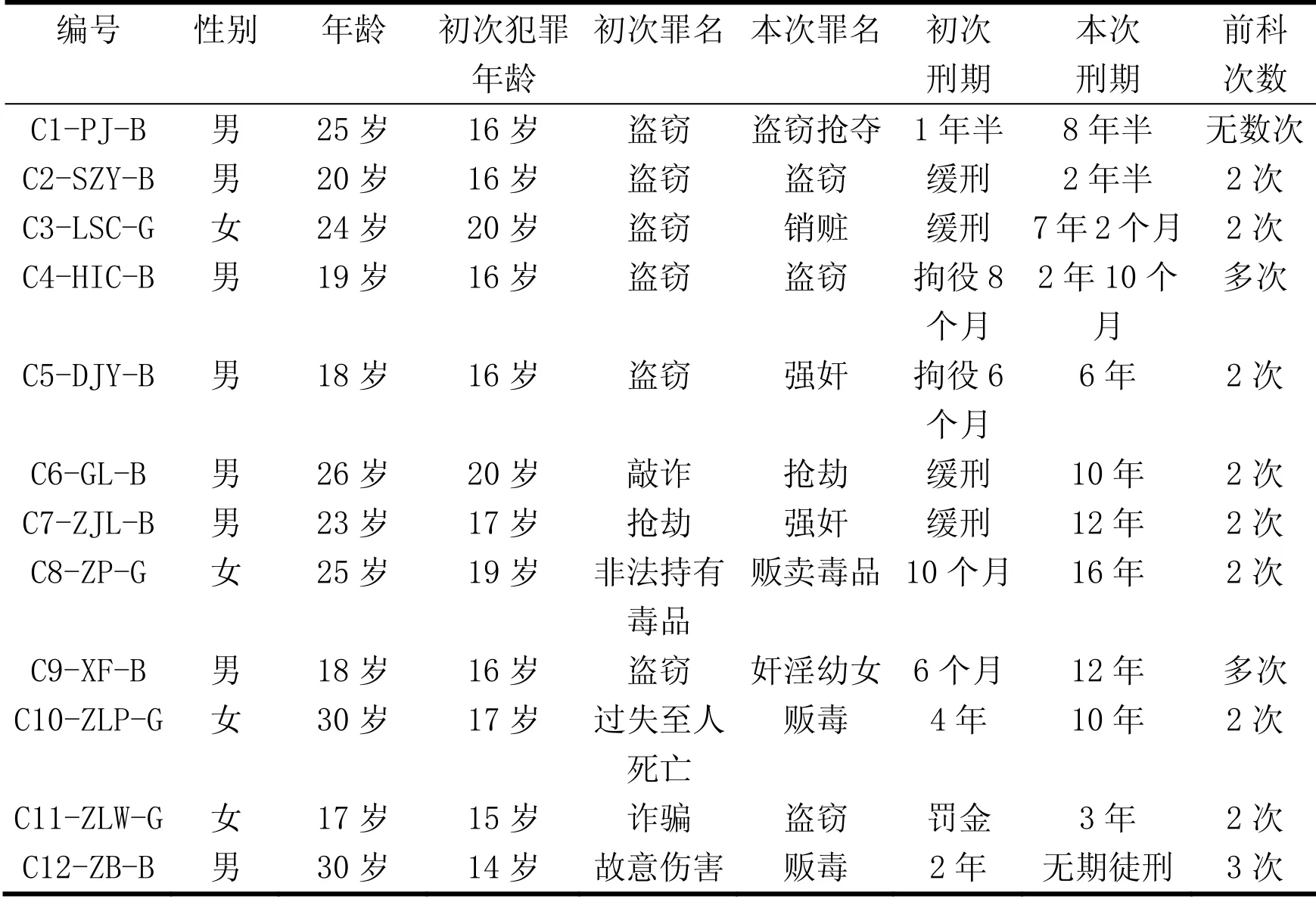

本文采取质性研究的方法。为了对再犯青少年的成长经历、生活环境、犯罪历程有更深入的了解,2018年4 月至 2019年5 月,笔者前往上海市、山东省、云南省的部分地区,有针对性地选择了部分监狱(包括男犯监狱和女子监狱)、未管所对青少年再犯问题进行了深入调研。在深度访谈方面,采用目的抽样的方法选取样本,即抽取那些符合条件,并能够和愿意提供丰富信息的12 名再犯青少年为访谈对象,借助重新犯罪调查问卷对罪犯进行了一对一访谈。表1 详细说明了访谈对象的基本情况。

表1 受访者基本信息

三、再犯青少年生命历程研究

(一)劣势累积的开始:早期的出生和教化

1.家庭结构

家庭结构是家庭功能的基础,与青少年的健康成长密切相关。本次访谈的12 名对象中,4 名来自于留守儿童家庭,6 名由爷爷奶奶抚养长大,4 名属于单亲家庭,1 名属于流浪儿童。

因为我小时候是在爷爷奶奶身边长大的,十几岁的时候我才回到父母身边。我认为我的性格在爷爷奶奶身边的时候就已经养成了,因为爷爷奶奶对我不会特别的管,就是一种散养模式,就像野孩子一样。(C10-ZLP-G)

从我记事开始,爸爸妈妈就坐牢了,很小的时候(5 岁)我就是一个人。房子的话是居委会帮我找的。居委会的阿姨每天给我10 块钱,上午花2 块、下午花4 块。有时候一下就给我三天,就给我30 块,有的时候给我7 天就给我70 块。小时候爱吃,这个钱给我,我就一下子用完,之后就没有钱吃饭了。也不会洗衣服,换下来的衣服就堆在那里。其实小时候就好像是被生活给磨平了的感觉。(C8-ZP-G)

家庭本来是青少年走上社会之前的“温馨港湾”,但再犯青少年往往来自于问题家庭或不完整家庭。不完整家庭虽然并不一定是造成犯罪的场所,但不完整家庭可能形成不完善的家庭功能,进而对青少年的行为产生影响。在被访谈者中,有的父母常年在外打工,子女留守交给老人照料,形成集体缺位。有些家庭中父母短期化、反复化的外出务工,造成儿童依赖感的中断。有的家庭虽然父母中的一方留在原籍地照料儿童,但因为子女数量较多或自身生活压力等,无暇照料子女。甚至有的父母双双坐牢。这种分离化、情感荒漠化的状态,不仅削弱了儿童早期所需要的家庭监督和保护,还带来了其心理上的叛逆和不安全感。得不到心灵慰籍的青少年之弱势群体在遭遇人生危机时,很有可能引发侵害与被侵害行为,成为违法犯罪的前兆。

2.家庭教养方式

(1)暴力型

我家的家庭氛围就属于比较激烈的那种,因为爸爸喜欢酗酒,神志不清的时候就打我。妈妈也打我,一说不上来,就打打打的,经常打,不是一个人打,就是两个人混合打。天天打天天吵。有一次打的我两个月没法动弹。我哥性格像我爸爸,而且他吸毒,我哥也打我,后来他还打我爸。( C11-LlW-G )

(2)溺爱型

我爸就是太喜欢男孩了,我干什么他都是鼓励的态度。带女孩回家什么的,他从来没说过什么。过夜什么的从来也不说。然后还是很赞许的。这些事太多了。我妈也不问我,问问那女孩子多大,对方什么情况什么的。直到我出这个事(奸淫幼女)就没有人说过我。(C9-XF-B )

(3)放任型

那时候经常打架惹事,学校老师就通知家长,但我爸总是不去,后来老师说再不来就要开除了,我爸就说“开除就不上呗”。(C7-ZJL-B)

调查中发现,访谈对象中很多家庭都不同程度存在着教育偏差的问题。父母采取错误的教育方式越多,造成的身心创伤、不良人格、认知偏差、成长困境等弊病越严重,会影响他们的个人成长和社会化,都有可能在不久的将来诱发转化为犯罪行为。

3.负面事件经历

多数受访者在未成年前都有重大负面事件的经历。一些青少年在小小年纪就遭遇了家庭的不幸,有的因为家庭冲突或目睹、经历家暴造成心灵创伤;有的因父母离异、死亡,过早地失去了家庭的温暖;有的因父母入狱,从童年乃至幼年就与父母聚少离多,甚至终身分离,成为他们生命历程中的一大重创。

爸爸那个时候是有期徒刑,回来了,之后几个月又进去,断断续续的。等我父亲回来了之后,他看到我不喜欢我。那个时候我还没吸毒,我只是在读初中,跟一些社会上那些人玩,就是开始抽烟打游戏这些东西,我父亲觉得我不学好。他刚回来,把我关在家里,我跑出去,就是被打一顿。然后,他一个不注意我就逃走。父母长期没有在身边,可能在一起相处的时候,也不想听他的。(C8-ZP-G )

娜妮·西格尔在其《青少年犯罪》一书中指出:“一个人早年过多地经受肉体的伤害和感情上的折磨,会使他在以后的生活中实施暴力和反社会行为。”儿童时期是人生成长的关键期,也是最缺乏自我保护能力的阶段。在自身的合法权益遇到外界的不法侵害时,由于缺乏自身的抵抗能力、父母和老师的支持与帮助,进而产生孤独绝望、自己行动报复等心理,也就是被害人的恶逆变效应,也容易让儿童从被害走上加害的犯罪道路。

家庭是人类生命历程中最亲密、最历久的社会生态系统。家庭的教育、引导和帮助是决定儿童融入社会的关键环节,家庭也同样充当着儿童在社会化过程中受挫的缓冲站、避风港。但在访谈中发现,在青少年的成长过程中,亲子关系的失谐、安全感和归属感的丧失,父母榜样作用的剥夺以及道德行为监控机制的弱化共同导致其早期的家庭功能的失灵。家庭的失灵一方面使青少年陷入某种“孤岛效应”,使得其身份、地位、情感的获得以及人生价值观的形成等方面与普通家庭的孩子相比处于劣势地位,另一方面影响了家庭约束功能的发挥,过早的把不够成熟的儿童推向社会圈、犯罪圈,使得青少年在生存环境上相较普通人存在更强的犯罪风险。可以说是青少年特殊的成长经历,造就了一个犯罪的“早期开始者。”

(二)劣势累积的持续: 社会化偏差

1.厌学与辍学

厌学和辍学是青少年走向犯罪道路的危险开端。本次访谈的样本对象犯罪前基本都是闲散于社会的少年。访谈对象中,绝大多数访谈者都是在初中辍学,还有1 人是在小学离开学校的。学习困难—学习成绩不好—旷课逃学—离开学校—闲散于社会,是多数少年走上犯罪道路的基本路径。

我上小学的时候全班成绩前三名,然后到了初中,刚去还好,但后来慢慢不行了。因为班级里有几个比较坏的学生,那时候我比较老实,经常被欺负。然后有一天我吃中午饭,他们就把粉笔灰什么的都往我饭里面倒,我就比较气愤,然后我联合了一帮人,把他们分别打了一顿。从那之后我觉得他们看我眼神就不对了,就感觉被人尊重了。然后我就觉得这种感觉很不错,上课也不太认真听了,天天就想着出去玩,多认识点人之类的,不让自己被欺负,然后学习成绩慢慢就下来了。(C9-XF-B)

笔者在访谈中发现,青少年辍学较少是因为经济困难无力上学;往往都是因为学习不好或厌学而主动放弃学业;也有因为不断惹事生非而被开除的情况。处在十五六岁的青少年正是一个急于表现自我、证明自己的年龄,在学业上的失利迫使他们寻求其他途径来完成自我实现。

2.结交不良同伴

在关于青少年犯罪和过错行为的研究中, 不良同伴群体的影响与过错行为之间的关系是十分明确的。由于在学校中被过早边缘化,在家庭中得不到足够的教育与支持,青少年需要在校园之外寻找新的“社会成年人”获得支持。这些青少年在学校、家庭和亚文化群体的拉锯站中,在缺乏成熟的认知能力和辨别是非能力的情况下,很容易滑向同辈的亚文化群体中。

不上学后,也没什么事干。我就跟我那些朋友在一起天天不回家。那时候我们在一起就是喝酒啊,赌博,KTV。我们不可能整天在一起什么都不做的,有一次他们就劝我试一试(抢劫)。( C7-ZJL-B )

我们六七个人吧,就是一起KTV、迪厅、上网啊,打架的时候可以帮忙,有活动大家一起。(C9-XF-B)

访谈发现,青少年犯罪大多是以团伙的形式作案。个体处于群体之中,容易产生法不责众、责任转移的心理,并且还会对自身行为的风险性、危害性和破坏性产生偏差认识,对于自身的危害行为表现得无所顾忌,做出平常做不出的事情。“拥有独立意识时的老实人,在群体中会表现得蔑视法律,我行我素。”〔10〕[法]古斯塔夫·勒庞:《乌合之众:大众心理研究》,戴光译,新世界出版社2010年版,第17 页。不良同伴不仅从客观上为青少年提供可效仿的犯罪经历,同时从主观上通过相互之间的影响和青少年的“从众心理”,破坏心理防线,对犯罪的持续起到强化作用。

3.不良行为升级

从行为规律来看,未成年人犯罪虽然普遍具有突发性、偶然性的特点。但是其犯罪意识和违法行为的产生并不是偶然的。访谈中,大多数受访者在初中阶段(14-16 岁)就有违法行为,少数受访者在更早阶段(14 岁之前)就出现不良行为或不良嗜好。访谈中,有10 名访谈者承认有逃课、辱骂他人、抽烟、喝酒、夜不归宿、看不健康影视、出入娱乐场所的经历。约有一半以上的访谈者曾与社会不良青年有来往,且曾有打架斗殴的行为。还有5 名有吸毒的经历。

我父母是因为这个(海洛因)被抓,我其实挺痛恨毒品的,觉得是这个毁了我的生活。但是在迪厅里面玩嘛,慢慢地也就接触到一伙玩的人,每次看到他们玩儿我心里面一直克制着,但后来觉得这个其实和我爸妈吸的不一样(冰毒),没过多久,我就开始吸了。(C8-ZP-G)

访谈发现,这些青少年出现的不良行为是逐渐递进的,从一般不良行为--严重不良行为--违法犯罪行为。在犯罪行为升级的过程中,受群体环境的影响,青少年在身体、心智均不成熟的情况下,沉溺于这种“离经叛道”的生活方式中,他们往往不认为这是违法行为,陷入到“群体无意识”中。再加上监护人和学校在实践中配合乏力,导致孩子们的不良行为没有得到及时纠正,进而逐步向犯罪行为演化。

4.初次犯罪

如前所述,青少年从小时候在不良的家庭环境和教养方式中长大,到踏入学校和社会,再到违法犯罪,这期间经历了家庭、学校和社会三大环境的转变与交叠且三者相互作用、相互影响。在此基础上本研究提出青少年初次犯罪的发展路径,如图1 所示。

(三)劣势累积的分化:刑罚的正反效应

1.监禁体验

这里面对我的教育是有意义的。就比如说你自己做了错事,你总会学到外边学不到的东西。比如一些法律知识。(C9-XF-B)

表面上服从,但我心里面有时候就没听进去。(C1-PJ-B)

天天都是一样的事,说一样的话,就是很枯燥,就没有什么意义也没有什么记忆和概念。(C5-DJY-B)

监所的改造生活对一个人总会产生不同影响。对不同的犯罪人,这种影响的效果是不同的。绝大多数被访谈者表示经过“监所里的教育会让他们学到外边学不到的东西”。可见,监所的改造生活已经对他们产生了积极影响。但也有青少年对监狱的教育改造抱有消极认识。

2.外界隔绝

监禁是一个封闭式的惩罚方式,服刑青少年在监所的生活与外界是几乎失联的。

给家人写信了,但也没什么音讯,不知道是不是地址错了还是怎么着,电话也没联系上,我现在出去我也不知道要找谁。(C5-DJY-B)

我现在的级别,是可以每月会见一次,但是路太远了,爷爷奶奶年龄大了,身体不好,不可能,我也不想他们来看我。(C9-XF-B)

我是一个适应能力很强的人,我之前性格很独立有想法的那种,但是我现在就是很顺从,表达能力也变差了,这对我影响比较大,要我现在出去的话不一定能够做的像原来那么好。(C3-LSC-G)

青少年因为年龄尚轻,无论是生理、心理还是社会经验,都无法与成年人相提并论,由此承担的压力和冲击可想而知。他们或迅速被同化,或对既定监狱文化提出挑战。他们努力适应监所文化,尽可能改变原有的思维及行为方式,孤独和彷徨的矫正体验将伴随他们高墙生活始终。

3.交叉感染

我在外面真没见过小偷,来到这里都见了,那些人都是来这里学坏的,坑蒙拐骗,交叉感染,你教我,我教你,大家交叉学习。我第一次抢劫,第二次诈骗,第三次贩毒,那不是交叉感染吗?一次比一次大。对监狱已经没有那种害怕的心理了,进去以后只要自己懂事儿不会受太多的苦。(C12-ZB-B)

他改造就没有学到任何好的东西,按我们说话就是都学会……扯谎,偷奸耍滑,损人利己,改造就改成这三样。然后到了社会上都学会好吃懒做,根本就不想做,何况还没有事情给他做。(C12-ZB-B)

监禁惩罚本质上希望能够对服刑人员起到感化和教育的作用,通过访谈发现,监所环境不仅能成为服刑青少年未来生活的“警示牌”,还可能会成为服刑青少年再犯罪的“温床”。监所历程作为法律意义上的正向影响,个体意义上的负向经历,在很大程度上对服刑青少年群体具有分化的作用。访谈发现,绝大部分青少年在监所历程中得到教育和警示,会使其释放后不断提醒自己的行为方式,起到避免其再次犯罪的作用。这是一种劣势转为优势的过程。但同时也在部分青少年身上呈现出劣势累积的加速。服刑青少年长期与外界隔绝,一方面,得不到亲友的关心,增加其生理上、心理上的问题;另一方面因教育中断,信息滞后而影响其适应社会的能力。以上个体交往、社会联系的劣势长期累积在服刑青少年身上,导致服刑青少年在回归社会初期缺乏安全感并难以融入社会,也为其再犯罪埋下了伏笔。

(四)劣势累积的深化:回归障碍

1.亲情的缺乏

看到父母对我失去信心的样子,还有亲朋好友也都避着我,开始我连家门都不出,看到别人看我的眼光,感觉很难过。(C5-DJY-B)

亲情和家庭支持是所有社会支持系统中最重要的力量。在访谈中,很多青少年在服刑期间思恋亲人,说明他们对亲人的牵挂以及非常在乎家人对待他们的态度。在青少年回到家庭后,面对家人的态度最为敏感。如果父母对其歧视、排斥,都会成为劣性刺激,动摇其改过自新的信心。

2.学业和职业的缺乏

根据犯罪学控制理论,学业和职业的投入是抑制犯罪的重要因素。如前文所述,刑释青少年多数未完成九年义务教育、学历不高,青少年从监狱出来,在学历和社会知识等方面存在明显的劣势。他们无法也不愿再回到学校,而选择外出打工,资金和技术的缺乏,再加上自身具有前科的背景,使得他们只能从事简单的低层次的体力工作。

学校不可能回去了,我也不想回去,老师以前说过一个臭虫坏了满锅汤,我就是那个臭虫。(C2-SZY-B)

实际上我也想做个好人。以前我在刑满的时候,警官跟我讲政策,说是可以到当地公安、民政部门申请给你安排事情做,当然苦点累点是肯定的,也许钱少点儿。虽然有政策,但是地方根本不理你,医保要交钱,家里水费、电费,还有物业管理费。那个时候医保90,物业管理140,还有水费、电费,虽然只是几百块钱,但却让我气都喘不过来,把我都难死了。(C12-ZB-B)

访谈中发现,除刑释青少年存在就业条件(包括文化水平低、缺少就业技能外等)较差外,还包括他们就业态度也很消极。访谈中发现,很多时候是刑释青少年自己放弃工作,而选择高利率又不太辛苦的工作。做体力活,对于这些娇生惯养或是在酒吧、ktv 中长大的80后、90 后来说,由于不能吃苦或者远离自己的想象而无法坚持,这使得他们处于上不能上、下不能下的尴尬地位。为了生存,他们会选择继续以犯罪作为生活依靠和精神满足。

3.自我身份认同

在这里面时间长了,就跟社会就脱轨了。你出去之后你没有任何的能力,最起码你得先适应这个社会,适应就需要一段时间。在适应的一段时间当中,你没有工作,没有经济来源,你只能从事一些你以前会的东西,又会违法犯罪,还是回到以前的圈里去了。在这里面一两年还好,时间长的,10年20年的出去不久,就会回来。(C2-SZY-B)

我这辈子就这样了,从我父亲打我,我跑出家门那时起,就注定我走上这一条不归路。(C11-ZLW-G)

刑释青少年最初从主观上向主流社会靠拢,渴望能够融入主流社会,出狱之后面临家庭孤立、就业歧视、社会技能丧失,在增加生活负担的同时也在一定程度上限制了青少年选择合法生活和自我改善的意愿,使其因内在驱动力和外在适应性双重匮乏之下陷入自暴自弃的境地。

4.重新犯罪

上文分析可以发现,青少年再犯行为是一个渐进的动态过程。美国著名犯罪学家雷克利斯根据内在系统与外在系统的交互作用提出了遏制理论。该理论认为,社会不断地“推动和牵引”人们去犯罪,与此同时,就每一个个体而言,又存在着内部和外部两个遏制犯罪的系统。笔者认为,青少年再犯的发展路径也可以从雷克利斯的遏制理论得到佐证。青少年再犯行为的发生,一方面受到来自外部和自身对犯罪行为的控制,具体包括国家、社会、家庭对其的约束力和个体抵制犯罪诱因的能力,包括良好的自我评价、自控力等。另一方面也要面对现实生存的压力、重新犯罪诱惑等负向冲击。其中既包括家庭放弃、辍学、失业和社会排斥等外部拉力,也包括负面身份认同,对犯罪群体的归属感等内部拉力的作用。上述外部拉力和内部推力是促使青少年产生再犯行为的影响因素,而外部控制和内部控制是阻止、中断和抵抗青少年重新犯罪的影响因素。由此,青少年再犯的发生机制可以用下图(图2)模型所表示。

图2 青少年再次犯罪路径图

四、简要建议——寻找人生正向转折点

回顾再犯青少年的生命历程,经历了劣势累积的开始——持续——分化——深化四个阶段。如何解释这一流动?为什么有些青少年不再犯罪,而有些青少年持续重复的犯罪,乃至成为终身犯罪人。通过这些个案的分析可以得出,再犯青少年的回归,有赖于社会接纳和个人资本的获得。作为一个特殊群体,他们大多处于社会的底层。只有当再犯青少年感受到来自个体、家庭及社会的正向支持并能够获取更多积极的社会资源时,累积效果和回归社会的状态才会呈现转好的趋势;相反,如果他们一直处于负向支持和获得消极资源状态下,个体将无法适应新的路径要求,使得他们以一种反主流社会的心理往返于犯罪生涯。

生命历程理论强调“变迁或转折点可能修正生命的轨迹---他们能使生命改道”,提醒我们关注青少年人生发展的不同阶段以及适时干预对犯罪终止的作用。积极把握人生的重要转折点,促成青少年犯罪行为转变,对于阻断青少年犯罪生涯具有重要意义。笔者认为可以从以下几个方面来分析:

(一)以家庭为基础,构建青少年犯罪治理的早期防范机制

虽然在不同的阶段,预防青少犯罪的侧重有所不同,但无论在人生发展的哪个阶段,家庭都对人的成长起着决定性的作用。亲密的家庭关系和良好的家庭教育是对青少年劣势累积形成阻断以及犯罪治理的源头。访谈显示,再犯青少年中存在着留守儿童隔代抚养、亲友托管、无责任监护、服刑人员未成年子女等特殊群体。政府职能部门及其对应的未成年人权益保护部门,应根据不同群体的家庭教育需求,开展具有针对性的家庭教育帮扶。对父母双失、单亲或残缺家庭,政府应积极地承担起其监护责任,对青少年进行补位式的家庭监护和教育。此外,还要大力开展亲职教育,使家长掌握教育青少年的方法。通过亲子沟通,融洽父母与子女之间的关系,帮助失足的少年重新燃起对家庭的渴望,进而通过情感来使他们回归家庭。

(二)以学校为重点,构建青少年犯罪治理的初期预警机制

走入学校,是青少年人生重要转折点。学校不仅是传递知识和经验之场所,同时也有克服青少年犯罪的欲望及其实现的作用。本研究表明绝大多数的再犯青少年是在初中或小学时期辍学的,这些提早离开学校的青少年无法获得良好的职业,很容易重新走上违法犯罪的道路。因此,一方面,学校对待具有早期不良行为的学生,在形成犯罪倾向的苗头和征兆时,就应采取有效措施进行预防和控制,消灭在萌芽状态。对于出现问题的学生,学校不能一下子就劝退,把学生推向社会了事。要认识到他们更需要被教育、被关怀和爱护,对他们实施不拘一格的教育,促进其个性成长。另一方面,对于触犯刑法,但情节较轻的青少年,以及受到刑罚处罚回归的少年犯,司法机关应主动协调学校,争取学校考察教育,尽最大努力帮助其继续就学,给予教育挽救、悔过自新的机会。

(三)以少年司法为主体,构建青少年犯罪治理的中期矫正机制

首先,健全青少年罪犯司法处遇相关制度。可以探索在成人监狱设立专门的监区,主要针对青少年罪犯或因监禁时间漫长,需要转入成人监狱继续服刑的未成年犯进行关押,这样便于对青少年犯实行特殊的教育管理,避免可能的交叉感染。其次,健全青少年再犯预防矫治措施,优化教育矫治方法。监狱或未管所应积极引入教育资源,搭建义务教育、职业教育平台,为其日后发展和谋生奠定基础。可借鉴国外先进的青少年犯矫治经验,探索出一套切实可行的矫治工作流程和方法,更好地矫治青少年犯。最后,完善青少年罪犯的社会回归制度。切实落实青少年刑满释放后的安置帮教工作,可建立回归安置基金、设置过渡性安置基地,建立青少年回归社会后定期考察制度,密切掌握其释放后生活、就业、工作及婚姻状况,给予必要的辅导、帮助,保障其合法权益不受侵犯。

(四)以社会为依托,构建青少年犯罪治理的终极关爱机制

访谈发现,很多犯罪的青少年特别是监禁后释放的青少年,在回归家庭、学校和社区时,依然面临着许多挑战,一旦处理不好,他们很有可能再次走上犯罪的道路。目前,普遍认为后期的社会帮教是少年司法必不可少的环节,是青少年重返社会的关键因素。然而,犯罪青少年的社会帮教是一项综合治理工程,需要有效整合社会资源、充分发挥社会资源在预防青少年犯罪工作中的作用。政府各职能部门及社会各界都应结合各自的职能为青少年顺利回归社会尽一份义务。如教育部门要充分保障刑释青少年接受教育、保障教育权不受侵害的权利;劳动部门要对青少年开展必要的就业指导和技能培训,为其就业创造条件;民政部门为生活困难的青少年解决就业、工作和生活中的问题。还要充分发挥社会团体、民间组织的作用,鼓励其参与到帮教活动中来;在此基础上,形成一套真正有效的工作方式,使得青少年的司法保护与社会保护相互协调,各种帮教方式有机衔接,形成合力,最终探索出一条张弛有道的犯罪青少年的社会帮教之路。