早朝四作谁胜出

——折腰体观点

(高雄师范大学 国文系,台湾 高雄 80201)

一 前言

唐肃宗乾元元年(758)春,中书舍人贾至、太子中允王维、左拾遗杜甫、右补阙岑参四人同朝为官,以《早朝大明宫》为题,一唱三和,共成七律四首,人称“早朝四作”。这场罕见的诗坛盛事,不仅因为这四首诗典雅温厚、句调工丽,表现出朝堂的雍容气象,更在于四大诗人在人生与诗艺最成熟的时候,以唱和为名,进行一场观摩、评赏与竞秀。当时的创作的限制是:题目相同,体裁相同,场景相同,整体风格也不能有太大的差异。由于创作空间被压缩得很小,诗思不易突破,诗艺之高下仅见于毫厘之间。这毫厘之间的奥秘,便引起后世谈艺家高度的兴趣,自北宋到清代,论者不断地从各种角度推敲品评。累积的条目有七、八十条之多,俨然成为一个热议的专题。

谈艺家评比的内容可分为总论、分论两大类,分论之下又有风格、气象、造境、章法、对仗、修辞等多种观点。(1)如苏轼欣赏杜甫之“旌旗日暖”,杨诚斋取岑参之“花迎剑佩”;清代毛西河、施愚山曾有论战,或言杜甫无法,或言王维欠于岑参,或言杜甫“仙桃”“燕雀”之非朝事,或言王岑二作宾详主略,赵殿成录之于右丞集中,并作最后之论断:“若评较全篇,定其轩轾,则岑为上,王次之,杜贾为下。”[1](P4-5)论者根据自己的标准排列心目中的名次;然而每立一说,随即又出现另一个反对的意见,可说是旋立旋破,难有定论,于是“早朝四作”究竟由谁胜出,又成了一个公案。

近人施蛰存主张干脆采用投票制,他以手边明清七家评语为采样,统计出:岑三票,王二票,弃权二票,而以岑参为冠军。[2](P149-150)学术问题用投票解决,不免有几分游戏性质,结论自也当不得真;不过其背后反映的结案意识,却有其积极意义。

基于上述,笔者不揣浅陋,提供一个新的观点:换从格律的角度来观察这四首诗。从格律的角度来说,“早朝四作”有一个明确的事实,即贾至、王维之作失粘,而杜、岑两家合律。依照平仄规范,贾、王之作不如杜、岑之合律,似乎基本上就失去首奖的资格了。然而,失粘的律诗,唐人谓之折腰体。折腰体与失粘是不同时代的语言,代表着不同的意义,不能全然画上等号。从这个关键点切入,四首诗的评价或许就有了另外一番光景。

二 折腰体考述

(一)折腰体的乐舞渊源

一般认为折腰体是失粘的律诗,除此之外,我们对它所知不多。它很简单,却又让人纳闷。其中一个关键是不知道“折腰”二字代表什么意思。考诸文献,“折腰”一词最早并非文学语言,而是一个古老的舞蹈术语,指的是一种绕身回环的舞姿或舞段。此舞图像最早出现于战国,文献记录最早是汉高祖所宠爱的戚夫人“善为翘袖折腰之舞”(2)晋代葛洪《西京杂记》云:“高帝戚夫人善鼓瑟击筑,帝常拥夫人倚瑟而弦歌,毕,每泣下流涟。夫人善为翘袖折腰之舞,歌出塞入塞望归之曲,侍婢数百皆习之,后宫齐首高唱,声入云霄。”[3](P4),“折腰”为宫舞的特征之一,根据近代舞蹈学者自出土文物判定,折腰舞形象有三种(见图1-3):

图1 战国折腰舞[4](P17)

图2 汉代折腰舞[4](P55)

图3 北魏折腰舞[4](P83)

三种图像分别出现于战国、汉代与北魏。(3)图1为河南信阳出土,战国楚彩绘锦瑟上之舞人形象, 图2为山东曲阜出土之汉画像石, 图3为甘肃麦积山北魏127窟经变伎乐图。

文献方面,南朝梁朝简文帝萧纲(503—551)有《小垂手》一诗,记录宫舞演出的实况:

舞女出西秦,蹑影舞阳春。

且复小垂手,广袖拂红尘。

折腰应两笛,顿足转双巾。

娥眉与曼脸,见此空愁人。[5](P1725)

诗中描述舞者服宽袖(广袖)、披帛(双巾),与图3北魏舞者造型相符。由文物与文献双重证据来看,诗中对折腰舞的纪录应该是可信的。萧纲此诗提供几个要点:(1)此舞来自北方西秦地区,(4)西秦(385—431),五胡十六国之一,由陇西鲜卑族所建。故舞风与南朝不同;(2)小垂手是舞作名称,但折腰不是,折腰是一种舞姿与之相应的乐段;(3)“折腰应两笛,顿足转双巾”,这两句指出乐舞特征,“折腰”“顿足”是舞者快速旋转的重点动作,“两笛”则是音乐的复杂性,可能是以两种长度、管色不同的笛子同时演奏,(5)应两笛:与长短笛二拍应节。两笛,《北堂书钞》云:“晋荀勖问列和曰:‘若不知律吕之义作乐者,均高下清浊之调,当以何名之?’和曰:‘每合乐时,随歌者清浊声,假声浊者,用三尺二笛,因名此三尺二调,声清者用二尺九笛,因名此曰二尺九调,汉魏相传施行,皆然也。’”[6](P143)也可能节奏快慢不一,或双音节并行,总之是繁音复节,表现轻快的风格;(4)“蹑影舞阳春”,用阳春白雪典故指出此舞是高难度、高水平的演出。简言之,“快速”“旋转/重复”“高难度”是折腰乐舞的三个特征。

北魏、西秦为鲜卑族所建,汉化甚深,文化典章制度多为唐人所继承。唐代乐舞在传统基础上吸收异族元素,特为繁荣,知名的舞作中,折腰常为演出之亮点,除前述小垂手之外,薛涛诗:“每到宫中歌舞会,折腰齐唱步虚词。”[7](P9042)李白《清平乐》:“日晚却理残妆,御前闲舞霓裳。谁道腰肢窈窕,折旋笑得君王。”(6)按:此词《全唐诗》未收,疑为无名氏托名李白所作,但仍可反映唐代的舞蹈状况。见《尊前集》,世界书局1958年版,第9页。[8](P9)可知《步虚》与《霓裳》也同样有折腰舞姿出现。《步虚》与《霓裳》之乐种同属于宫廷燕乐舞系,曲种则皆属法曲音乐。(7)丘琼荪(1895—1965)说:“燕乐为乐种间的分类,范围广,法曲为曲种间的分类,范围狭。法曲属燕乐,而燕乐不属于法曲。”见隗芾辑补,丘琼荪遗著《燕乐探微》,上海古籍出版社1989年1版1刷,第62页。[9](P62)此类宫舞至南唐、北宋犹演出不辍,李后主《玉楼春》云“重按霓裳歌遍彻”,晏殊《木兰花》云“重头歌咏响璁铮,入破舞腰红乱旋”(8)宋代阮阅《诗话总龟·乐府门》卷四十:“江南冯延巳善为歌词,晏元献善公所为歌词,不减冯也。乐府木兰花句都是七言,晏诗云:‘重头歌咏响璁铮,入破舞腰红乱旋。’重头、入破皆弦管家语也。”[10](P605)。说明此类大曲演至高潮“入破”时,常态性的置入快速旋转的折腰舞姿和重复的乐段。

折腰舞出身宫廷,能够见到的人不多,大多数文人士大夫无从得见,因此记录极少。中高层文官即使有机会见到,对于此种娱乐性之女乐也仅止于赏玩而已,并不以之作为抒情写志的载体。折腰体声诗之所以能为士大夫接受,真正进入其精神文化,应与唐代雅乐有密切的关系。

(二)唐代雅乐中的折腰体

唐太宗开国之初,致力于典章礼仪,由于古乐流失或不足观,便撷取新声置入雅乐之中,折腰体遂从燕乐而跻升为庙堂雅乐。举贞观年间褚亮所作《唐祈谷乐章》为例:

肃和

履艮斯绳,居中体正。龙运垂祉,昭符启圣。

式事严禋,聿怀嘉庆。惟帝永锡,时皇休命。

雍和

殷荐乘春,太坛临曙。八簋盈和,六瑚登御。

嘉稷匪歆,德馨斯饫。祝嘏无易,灵心有豫。

舒和

玉帛牺牲申敬享,金丝戚羽盛音容。

庶俾亿龄禔景福,长欣万宇洽时邕。[11](P69)

这套初唐雅乐,第一首《肃和》曲和第二首《雍和》曲为四言诗,第三曲《舒和》则为折腰体七绝。(9)按:二三句失粘。前两首为古老的四言,节奏平缓稳重,雍雍穆穆,至第三首则节奏一变为当时新兴的七言,轻快流美,如此古乐与新声并存,遂成一代之新雅乐。这样的组合,在《乐府诗集》中还有13套乐章。(10)此13套乐章为太宗朝褚亮作《唐明堂乐章》《唐雩祀乐章》、魏征等作《唐五郊乐章·黄帝宫音》《唐五郊乐章·白帝商音》《唐祭方丘乐章》《唐祭神州乐章》《唐享先农乐章》等七部雅乐,武后朝有《唐享昊天乐》《唐大享拜洛乐章》二部雅乐,中宗朝有《唐祀昊天乐章》《唐仪坤庙乐章》《唐享隐太子庙乐章》《唐享懿德太子庙乐章》四部雅乐。分属太宗、武后、中宗三朝,可知初唐百余年间,折腰七绝常与舒和曲结合,正式进入大唐雅乐体系之内。

根据《旧唐书·音乐志》:

祭天神奏《豫和》之乐,地祇奏《顺和》,宗庙奏《永和》,天地、宗庙登歌,俱奏《肃和》,皇帝临轩,奏《太和》,王公出入,奏《舒和》,皇帝食举及饮酒,奏《休和》,皇帝受朝,奏《政和》,皇太子轩出入,奏《承和》,元日、冬至皇帝礼会登歌,奏《昭和》,郊庙俎入,奏《雍和》皇帝祭享酌酒、读祝文及饮福、受胙,奏《寿和》。[12](P1041)

其中“王公出入,奏《舒和》”一句,说明舒合曲的作用,是作为人物或队伍进、出场的音乐,并非一套仪典的主角,而是配角。后来仪典扩大,加入舞容,舒和曲又成为中间“送文舞出,迎武舞入”的换场音乐。《旧唐书·音乐志》的第三、四两卷,在单曲前的乐序中注明“送文舞出,迎武舞入,用《舒和》”者近30处[12](P1090-1150),足见舒和曲作为换场或散场之曲已成惯例。换场或散场,都是处在行进中的状态,性质与仪典中之庄重肃穆不同。舒和二字顾名思义,有舒快和悦之意,与折腰体之燕乐性格颇相符合,而折腰体之敏捷且重复的音型/平仄谱式,亦十分适合作为行进中的乐歌,加以精致好听,遂为舒和曲之首选。笔者统计《乐府诗集》登录唐代郊庙歌辞总共60笔;60套乐舞仪式中,有舒和曲,或类似舒和曲功能者如“齐和”,或注明“送文舞出迎武舞入”者,共有35笔。这35套节目中,舒和曲采用折腰体者共15首(七绝14首,七律1首),定体七绝8首,齐梁体七绝8首,其他骚体七言2首,四言2首。折腰体被采用的次数远超过其他体裁。可见初唐之《舒和》曲大致以折腰七绝为通则。

如果折腰七绝是简单的初版,那么折腰七律便是繁复的进阶版。初唐舒和曲惯用的折腰七绝,到盛唐时发展为折腰七律。此体以玄宗亲编之《龙池乐章》为代表。[11](P102-105)

龙池是玄宗的发迹之地,龙女为玄宗意想中之守护神(11)《唐逸史》曰:“玄宗在东都昼寝,梦一女子,容艳异常,梳交心髻,大袖宽衣。帝曰:‘汝何人?’曰:‘妾凌波池中龙女也。卫宫护驾,妾实有功。今陛下洞晓均天之乐,愿赐一曲,以光族类。’帝于梦中为鼓胡琴,倚歌为凌波池之曲,龙女拜谢而去。及寤,尽记之,命禁乐,自御琵琶,习而翻之。因宴于凌波宫,临池奏新声。忽池波涌起,有神女出于波心,乃梦中之女也,望拜御座,良久方没。因置祠池上,每岁祭之。”[11](P102),开元元年一登基便下令建造龙女祠,此后年年举行盛大祭祀。《龙池乐》不仅有着高度的政治意涵(12)《乐府诗集》引《唐书·乐志》曰:“玄宗龙潜时,宅隆庆坊,宅南坊人所居,忽变为池,望气者异焉。故中宗季年,泛舟池中,以厌其祥。玄宗正位,以坊为宫,池水逾大,弥漫数里,因为《龙池乐》,以歌其祥。”[11],也寄托着玄宗的审美理想及道教情怀[11](P102),可谓意义重大。因此对龙女的祭祀玄宗亲自主导,整体规划,在诗、乐、舞三方面进行大幅度的创新。乐舞方面,由于祭祀对象为自创之龙池女神,无前例可循,得以摆脱旧规,将一般雅乐演出的礼生舞郎换去,改由女性舞者担纲。舞服造型采芙蓉与云水意象,舍弃刚健的靴,改穿轻软的履,(13)宋代陈旸:《乐书》曰:“舞者身穿五彩纱云衣,着无忧履。”[14](P6-7)以便凌波微步;音乐由高阶的坐部伎演奏(14)《新唐书·礼乐志》:“(玄宗)分乐为二部,堂下立奏,谓之立部伎;堂上坐奏,谓之坐部伎。太常阅坐部,不可教者隶立部,又不可教者,乃习雅乐。”龙池乐由坐部伎弹奏,在坐部伎所属六种乐舞之中,“自长寿乐以下,用龟兹舞,唯龙池乐则否”。[13](P475),曲种为玄宗酷爱的道乐法曲(15)宋代陈旸:《乐书》:“法曲兴于唐,其声始出清商,……有铙钹锺磬之音。”[14](P7),又从中减去庄严的钟磬(16)《新唐书·礼乐志》:“《龙池乐》舞者十二人,冠芙蓉冠,摄履。备用雅乐,唯无(钟)磬。”“钟”字据《乐府诗集》补入。[13](P475),以丝竹弦管为主,故《龙池乐》虽名为雅乐,实质上燕乐色彩浓厚,可称之为“燕乐化的雅乐”。

玄宗对《龙池乐》如此爱重,所配之声诗也推陈出新,力求考究;诗文之道非一般乐工所能胜任,遂由词臣姚崇、蔡孚、沈佺期、卢怀慎、姜皎、崔日用、苏颋、李乂、姜晞、裴璀等十人各作七律一首,以联章形式组成《龙池乐章》,浩大整齐,高华整练,为唐雅乐空前绝后之组合。此十首之中,定体律诗七首(17)“定体”指合于粘对的标准律诗。“定体”一词源于唐武则天时代崔融《大唐新定诗体》,诗家多沿用之,如宋人胡仔《苕溪渔隐丛话》以“定体”与“变体”对举,清代王渔洋有《律诗定体》。董文涣《声调四谱》:“唐制试律取士,定式以六韵别为一体。”(台北:广文书局,1974初版,页440。)“定体”“定式”亦称“正体”、“正格”或“常体”,但考虑“正体”乃与“杂体”相对而言,为免混淆,今以正式名称“定体”称之。,折腰体三首,折腰七律分别安排在第二、第三及第十章。这三首不仅皆采用较为复杂的双折腰体,且折腰位置全然相同。为方便比对,附原诗如下,平仄谱式为笔者所加:

第二章蔡孚之作:

帝宅(仄)王家(平)大道(仄)边,

神马(仄)龙龟(平)涌圣(仄)泉。

昔日(仄)昔时(平)经此(仄)地,

看来(平)看去(仄)渐成(平)川。

歌台(平)舞榭(仄)宜正(平)月,

柳岸(仄)梅洲(平)胜往(仄)年。

莫言(平)波上(仄)春云(平)少,

只为(仄)从龙(平)直上(仄)天。

第三章沈佺期之作:

龙池(平)龙跃(仄)龙已(拗)飞,

龙德(仄)先天(平)天不(仄)违。

池开(平)天汉(仄)分皇(平)道,

龙向(仄)天门(平)入紫(仄)微。

邸第(仄)楼台(平)多气(仄)色,

君王(平)凫雁(仄)有光(平)辉。

为报(仄)寰中(平)百川(拗救)水,

来朝(平)上地(仄)莫东(平)归。

第十章裴璀之作:

乾坤(平)启圣(仄)吐龙(平)泉,

泉水(仄)年年(平)胜一(仄)年。

始看(平)鱼跃(仄)方成(平)海,

即睹(仄)龙飞(平)利在(仄)天。

洲渚(仄)遥将(平)银汉(仄)接,

楼台(平)直与(仄)紫微(平)连。

休气(仄)荣光(平)常不(仄)散,

悬知(平)此地(仄)是神(平)仙。

三首平仄谱同样是一、二联重复,三、四联重复,折腰部位完全相同,属于“双折腰体”中之“前后双折腰”。折腰七律共有七种变化,(18)折腰七律以重复之律联为特征,有单折腰(前、中、后)、双折腰(前中、中后、前后)、三折腰,共七种排列组合。如果各作各的,不可能如此整齐。三首如出一辙,应该不是巧合,而是经过精心安排下的配套或相应的关系。细查谱式结构,第二章和第三章的律联排序正好平仄相反,可能有左右对称之舞姿或舞序与之相应,合为一个表演乐段。第十章则与之前后呼应。从时间点来看,二、三章偏前,第十章殿后,则可能作为舞队之进、出场之用。最后一章裴璀之作,位置与“舒和曲”完全吻合。

另外,天宝年间有包佶(727?—792)撰《唐祀风师乐章》与《唐祀雨师乐章》,两套作品最末之《送神曲》亦皆用折腰七律。(19)《祀风师乐章·送神》:“微穆敷华能应节,飘扬发彩宜行庆。送迎灵驾神心飨,跪拜灵坛礼容盛。气和草木发萌芽,德畅禽鱼遂翔泳。永望翠盖逐流云,自兹率土调春令。”为中折腰/两截体。《祀雨师乐章.送神》:“整驾升车望寥廓,垂阴荐祉荡昏氛。飨时灵贶僾如在,乐罢余声遥可闻。饮福陈诚礼容备,撤俎终献曙光分。跪拜临坛结空想,年年应节候油云。”为后折腰体。《乐府诗集》,卷六。[11](P84-86)送神曲之位置与性质,与舒和曲相同,只不过角色由“王公”换成“神明”而已,其“散场行进中”的本质并未改变。

唐代雅乐之最后一章采用折腰七律作为散场音乐者,仅《龙池乐》、《唐祀风师乐章》与《唐祀雨师乐章》三例,且集中于盛唐开元、天宝之际,此后绝不复闻。雅乐歌词,虽与言志抒情的诗人之诗不全然相同,但论音乐,以《龙池乐》为首的这三部乐章却提供一个尊荣且神圣的场域,引领着盛唐七律声诗的唱腔与配乐,并定下七律高华整练的本色。尤其是折腰体,从初唐之七绝,到盛唐之七律,一致性地用于“行进中”状态,不论进、出场的是舞者,还是王公、神明,这“行进中”的性质始终不变。或许正因为在行进之中,动线和队伍的进退回旋存在某些变量,必须因地制宜,调整节拍的快慢或重复次数,从而使得折腰体有不同谱式的变化。如果这个推论是正确的,那么一个诗人若能掌握此体“行进中”与“变化性”,便可说是当行本色了。

(三)折腰体的定位

归纳上述,“折腰”一词从燕乐跨到雅乐,有着不同的意涵;燕乐中之折腰,意味着高难度的乐舞技巧,雅乐中之折腰则加上高贵的身份。燕乐之折腰,仅为乐舞,往往有声无词;而雅乐中之折腰,则诗乐结合,逐渐进入文学的殿堂。当舒和曲从仪轨中独立出来,作为士大夫个人抒情写志之载体时,即成为折腰体声诗或歌诗。在律诗体系中,它同时兼有高难度的音乐性和高贵的阶级性,为一种特殊的亚型。

《龙池乐章》体现了诗、乐、舞三合一的艺术,不仅呼应着上古诗歌理论,对于诗歌之“辨体”尤具意义。在唐玄宗所主导的盛唐礼乐文化中,《龙池乐章》证明唐人对律诗体系之概念乃是“定体”与“折腰体”并存,二者在乐仪、应制、唱和或联章诗中得以某种比例搭配使用。这样的律体二元观在两宋也得到印证。北宋陈旸《乐书》说:“凡乐以声徐者为本声,疾者为解。”[14](P8)对应于“徐”与“疾”、“本声”与“解曲”的二分法,律诗中之定体律诗平仄联递用,均衡舒徐,相当于本声,而折腰体平仄联重用,轻快复沓,相当于解曲。南宋胡仔《苕溪渔隐丛话》进一步将折腰体称作“变体”;“变体”一词减弱了原本“折腰体”口语化的音乐渊源,而加强了诗歌学术性,用整齐清晰的术语,使之与“定体”相配,凸显律诗体系中二元相对的概念:

律诗之作,用字平仄,世固有定体,众共守之,然不若偶用变体,如兵之出奇,变化无穷,可以惊世而骇目。[16](P42-43)

定体如堂正之师,徐徐而行,为世人所共守之通则,而变体变化无穷,偶一为之,如出奇兵。“正”与“奇”的关系,犹如阴阳,“一阴一阳之谓道”,这是唐人的律体观,折腰体在其中的定位十分清楚。陈旸、胡仔去唐不远,他们的认知应该比明清时人更贴近于唐人,加上《龙池乐章》之实证,说明在唐代折腰体不仅身份地位可与定体平起平坐,在“奇”与“变”的技巧上,甚至还要高明些。

三 重看早朝四作

了解折腰体的来历与定位,重看早朝四作,贾、王之作折腰体,杜、岑之作定体,就不是偶然,而是有着文化背景因素。

(一)贾至、王维

贾至(718—772)在后世知名度不高,当时却地位显赫,声望崇隆。他出身文学仕宦之家,三代朝官,两代中书舍人。唐代中书舍人极为尊贵,《新唐书·百官志二》云:“(中书省)舍人六人,正五品上,掌侍进奏,参议表章。凡诏旨制敕、玺书册命,皆起草进画。”[13](P1211)中书舍人出入内廷外朝,参与机要决策,为天子近臣,是实务上的宰相之一。贾至的父亲贾曾于睿宗朝任中书舍人,贾至之任则在天宝末年和乾元初年,父子两代,历事三朝,这样的背景条件,对宫廷文化和燕乐雅乐应有深入的了解。贾至本人诗文名重当时,李白比之为西汉贾谊,杜甫称其诗“雄笔映千古”,其风格,皇甫湜形容“如高冠华簪,曳裾鸣玉,立于廊庙,非法不言”[17](P181-202)。

早朝同咏时,贾至40岁,王维58岁,杜甫47岁,岑参44岁。贾至年纪最轻,但地位最高,依礼当居首唱。首唱兼有命题者的角色;那么,作为一个命题者,面对在座几位名重一时的大诗人,心中会有怎样的考量?题目既已确定,剩下的便只有体裁/声腔可以选择,应制朝省之作以七律为上选,七律之中该选择人所熟知的定体?还是有七种变化的折腰体?此时不论是通盘考量鉴别度的问题,抑或自己想要胜出,都可能促使贾至做出“出奇制胜”的决定。

其作《早朝大明宫呈两省僚友》:

银烛(仄)朝天(平)紫陌(仄)长,

禁城(平)春色(仄)晓苍(平)苍。

千条(平)弱柳(仄)垂青(平)琐,

百啭(仄)流莺(平)绕建(仄)章。

剑佩(仄)声随(平)玉墀(拗救)步,

衣冠(平)身惹(仄)御炉(平)香。

共沐(仄)恩波(平)凤池(拗救)里,

朝朝(平)染翰(仄)侍君(平)王。

这首诗为后折腰体,第三、四联重复(亦即第六、七句失粘)。清代徐增《而菴诗话》说:“唐律多有失衔者,以重解数故也。”(20)按:失衔即失粘。[18](P1505)“解”是一个快节奏的乐段,相应的文字单位是“联”。“重解数”,意指解曲重复奏唱,其遍数可数,如某联重复几次之类。值得注意的是:解曲仅为乐段,并非全曲,全曲中不重复的部分,则可能舒徐平稳如定体本声,故折腰七律之难处,在于一曲之中有快有慢,七式之缓急变化也各不相同,若非高手难以驾驭。

贾至开口吟唱的“后折腰体”是一道难题。由谱式结构看来,其节律可能由缓而疾,逐渐加快。由于第一联以下随时可以重解数,跟着唱和的人不能预知将在何处发生变化,可说防不胜防,胡仔所以喻之为“奇兵”者当在此。贾至吟唱时,其他准备赓歌续唱的人须认真聆听,将曲调牢记于心。这除了考验着诗人的音乐素养,还考验着专注力、记忆力以及临场应变能力。

结果,三位诗人中,只有王维跟上了贾至的旋律,其作《和贾舍人早朝大明宫》:

绛帻(仄)鸡人(平)报晓(仄)筹,

尚衣(平)方进(仄)翠云(平)裘。

九天(平)阊阖(仄)开宫(平)殿,

万国(仄)衣冠(平)拜冕(仄)旒。

日色(仄)才临(平)仙掌(仄)动,

香烟(平)欲傍(仄)衮龙(平)浮。

朝罢(仄)须裁(平)五色(仄)诏,

佩声(平)归向(仄)凤池(平)头。

平仄谱式与原唱相同,贴合度几如填词一般,说明王维将贾至的板拍声腔即刻翻唱一遍,真正做到唱和同体。

王维是早慧的音乐天才,同时对雅乐也有高度的素养。史传称其九岁能属辞[13](P5765),性闲音律,妙能琵琶。十五岁入长安太学[19](P23-40),有三、四年时间在国子监接受贵族教育;太学生依例得充任仪典之礼郎舞生,于雅乐皆有基础。同时期王维在长安游历诸贵人之间,为岐王所眷重,称之为“知音者”,特荐于公主,“令独奏新曲,声调哀切,满座动容”。[20](P7)开元九年,21岁的王维,进士及第随即出任太乐署太乐丞,从八品下。太乐署隶属太常寺,负责朝廷雅乐之规划、演出,以及乐工舞人之管理培训等诸多事宜,这是王维第一份公职。在精通音律的唐玄宗手下担任基层乐官,责任不轻,不仅应熟知各种雅乐,对于玄宗最重视的《龙池乐》理当投入更多的心力。根据《唐会要》记载:“开元元年,内出祭《龙池乐章》,十六年,筑坛于兴庆宫,以仲春之月祭之。”[21](P606)龙女祠自开元元年起岁祀不绝,开元九年之祭,王维正任太乐丞,应当是主其事的核心成员。开元十六年提高祭祀龙女规模后,王维也都住在长安。王维熟知上层社会的音乐文化生活,尤其精于法曲,《旧唐书》本传记载:

维以诗名盛于开元、天宝间,昆仲宦游两都,……人有得奏乐图,不知其名,维视之曰:“霓裳第三叠第一拍也。”好事者集乐工按之,一无差,咸服其精思。[12](P5765)

《霓裳》和《龙池乐》是唐玄宗最珍爱的两部作品,王维对《霓裳》如此精熟,对《龙池乐》自不可能例外。何况《霓裳》没有歌辞传世,而《龙池乐》的十首乐章,却是唐代唯一由七律构成的一套雅乐/联章诗。它很可能直接影响着王维的七律创作。

王维七律现存20首,其中定体9首,折腰体10首,拗体1首,折腰体占了50%,比例之高为唐人罕见。

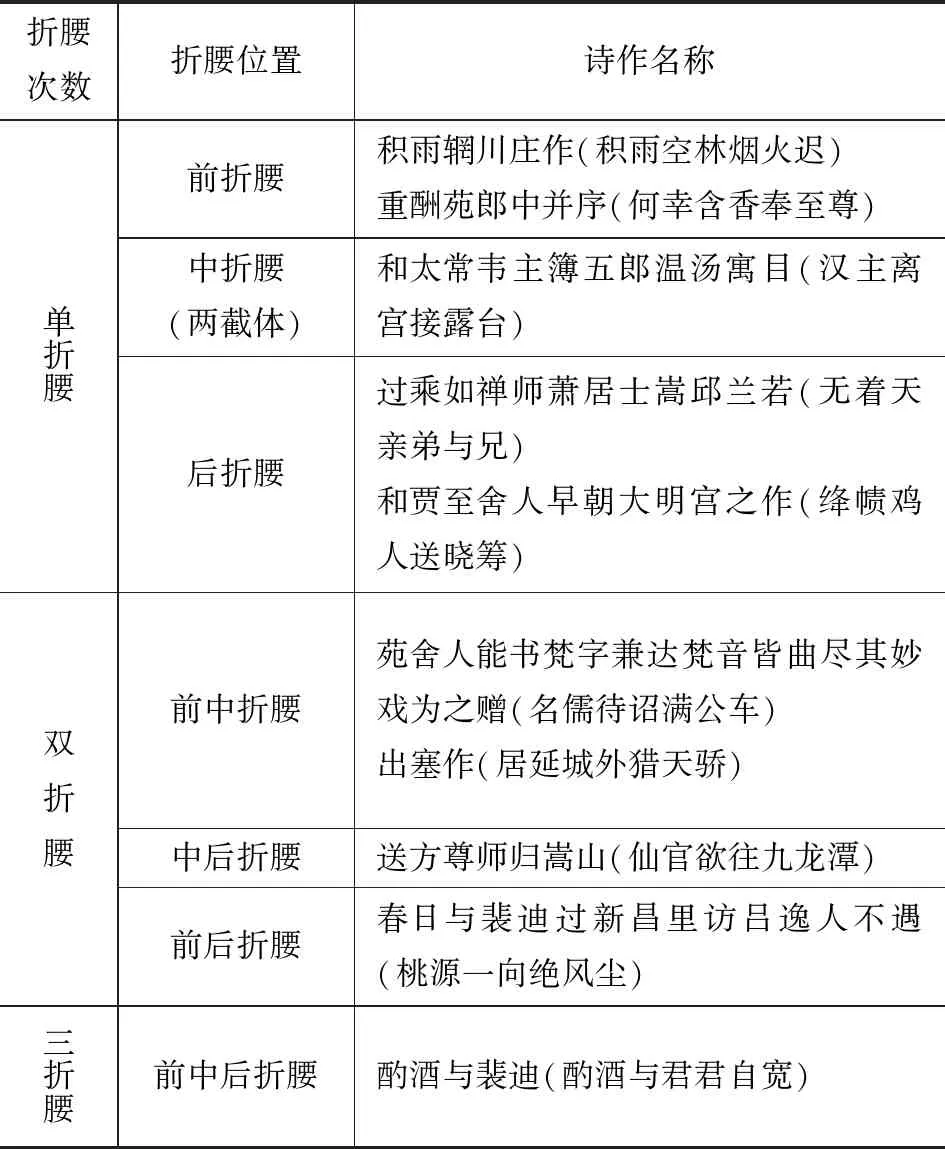

进一步观察这10首折腰七律,格式各不相同,今以表格排列如下:

表1 王维折腰七律谱系表

呈现的结果是:王维的折腰体七式俱全,合而观之,正好为一完整之折腰谱系。此谱系仅见于王维一人,其他诗人偶有折腰之作,但未七式俱全。

此外,王维尚有一首罕见的仄韵折腰七律《寒食东城即事》:

清溪(平)一道(仄)穿桃(平)李,

演漾(仄)绿蒲(平)涵白(仄)芷。

溪上(仄)人家(平)凡几(仄)家,

落花(平)半落(仄)东流(平)水。

蹴鞠(仄)屡过(平)飞鸟(仄)上,

秋千(平)竞出(仄)垂杨(平)里。

少年(平)分日(仄)作傲(平)游,

不用(仄)清明(平)兼上(仄)巳。(21)此首赵殿成《王右丞集注》置于卷六“古诗”之中。明清时代之律体观倾向单一化、狭窄化,合律的折腰体和仄韵体往往排除于律体外。[1](P15)

此诗为“中折腰”体,用上声纸韵,声情甚美。这个格式似乎意味着王维心中在平韵折腰谱系之外,还有一套仄韵的折腰谱系存在,那么唐代诗乐的实况,可能要比现今文献资料所知更为繁复。

在现实世界中,王维的《伊州歌》(22)《伊州歌》:“清风明月苦相思,荡子从戎十载余。征人去日殷勤嘱,归雁来时数寄书。”、《渭城曲》(23)《渭城曲》:“渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。”、《送沈子福归江东》(24)《送沈子福归江东》:“杨柳渡头行客稀,罟师荡桨向临圻。唯有相思似春色,江南江北送君归。”等折腰七绝脍炙人口,传唱不绝,由此看来,王维确实将折腰体的音乐性做了高度的发挥。

王维与雅乐关系,又可从新旧唐书本传中见出端倪。旧唐书本传记载王维殁后,代宗即位,王缙为宰相:“代宗好文,尝谓缙曰:‘卿之伯氏,天宝中诗名冠代,朕尝于诸王座闻其乐章。今有多少文集,卿可进来。’”代宗特别以“乐章”二字称王维诗,新唐书本传同样保留了这两字:“朕尝于诸王座闻维乐章,今传几何?”今人皮述民读到此处说:“这两段文字,我们最欲弄清楚的是,乐章二字做何解释。”[19](P149)可见此处是个关键。笔者以为:代宗好文,用词必定具有特定涵义,乐章一词还须回到唐代贵族文化中去理解。唐人口中的乐章,乃专指雅乐歌辞而言。唐代所有雅乐歌辞都冠以乐章二字,如《祭方丘乐章》《祈谷乐章》《明堂乐章》之类。(25)搜韵网唐代乐章共417笔资料,几乎全用于雅乐。见搜韵——诗词门户网站。[22]所谓“乐”的完整概念,是结合歌唱、歌辞、演奏和舞蹈而成的综合艺术,并以仪式性和结构性形态在特殊场合演出。因此当歌词被称为乐章时,意味着它不是单独存在的个体,而是一场演出时整体物质条件和文化底蕴的加总。乐章与声诗都是配乐的歌词,但乐章在大场面奏唱,而声诗不妨在家中清讴;乐章奏唱时配有“舞容”,而声诗不必有舞;乐章具有套曲严谨之结构,而声诗通常以支曲的形式吟唱。因此王维诗被视为乐章时,说明他与贵族音乐文化的密不可分的关系,也说明朝堂之上对于诗歌的认知是加上了盛大的场面和舞容。“舞”,包括所有人体应节的动作,“容”者,容仪也。燕乐中之舞容,由舞伎演出,雅乐中之舞容,由礼生演出,若朝廷上的仪典,文武百官便是“舞者”,三呼拜舞,揖让进退就是“舞容”了。

从这个观点而言,“早朝四作”实具有大雅乐章的性质。诗人将主轴放在人物的动线,精致描绘衮衮诸公排成的整齐队伍,从上朝、朝参、退朝一系列行进中的活动。这“行进中”的特点四位诗人都写入了诗中,杜甫“旌旗日暖龙蛇动”写队伍起行、岑参“玉阶仙仗拥千官”写登堂,贾至“剑佩声随玉墀步”写登阶、王维“佩声归向凤池头”写退朝;文武百官出入之间,最适宜的乐章莫过于舒和曲。

前引《旧唐书·音乐志》云:“王公出入,奏《舒和》。”舒和曲照例为雅乐进场、散场的音乐,也照例用折腰体最多。所以当贾至以折腰体首唱,而王维以折腰体相和时,两位深知雅乐的高层文官,[23](P190-191)在“当行”的共识中,彼此应该有着心领神会的默契吧!

(三)杜甫、岑参

杜、岑两位其实不属于长安贵族文化圈,杜甫是民间诗人,岑参是军中诗人,当时入朝为官不过八九个月。(26)杜甫于肃宗至德二载(公元757年)五月十六日拜左拾遗。岑参于同年六月拜右补阙。杜甫任左拾遗,属门下省,从八品上。岑参任右补阙,属中书省,从七品上,算是中层文官。(27)见赖瑞和《唐代中层文官》,联经出版事业股份有限公司2018年版,第112页。[24](P112)在此之间,他们都没有进入中枢的经验,依常理推测,对朝廷雅乐和折腰体没有那么娴熟,因此贾至吟唱之后,杜、岑仅以定体相和。原诗如下:

五夜漏声催晓箭,九重春色醉仙桃。

旌旗日暖龙蛇动,宫殿风微燕雀高。

朝罢香烟携满袖,诗成珠玉在挥毫。

欲知世掌丝纶美,池上于今有凤毛。

(杜甫《奉和贾至舍人早朝大明宫》)

鸡鸣紫陌曙光寒,莺啭皇州春色阑。

金阙晓钟开万户,玉阶仙仗拥千官。

花迎佩剑星初落,柳拂旌旗露未干。

独有凤凰池上客,阳春一曲和皆难。

(岑参《奉和中书舍人贾至早朝大明宫》)

定体为堂堂正正之师,世人共守之通则,与折腰体搭配使用,本无不可。但就比赛来说,终究没有折腰体来得那么贴切。于是能不能掌握雅乐中舒和曲“行进中”的本色,并随机跟上旋律,可能成了当时分判高下的一个标准。

岑诗之末句“阳春一曲和皆难”可说是直接的证据。作为现场参与者和见证者,岑参坦言阳春白雪,难以相和。折腰体是高难度的声腔,这是他对这场诗赛下的结论,也是答案。

扩大来说,这是一场不同阶级与文化背景的比赛。背景出身决定了雅乐素养,雅乐素养决定了体裁差异。这个客观局限当下是无法克服的,当胜负取决于这一点时,对杜甫、岑参来说,是一场立足点不平等的竞技。技不如人,参加盛会的荣耀感不免掺入一种难以言喻的滋味,岑参事后有“官拙自悲头白尽”之感,“官拙”二字,说出了无奈与难堪。

然而话说回来,此番际遇又并非全然为失意所笼罩,升堂入室,得见宗庙百官之美,终究有其收获,贾至、王维所代表的盛唐精英文化同时也沾溉着杜、岑两位诗人。与其耽溺于负面情绪,不如拿出正面的作为。艺术是人生的补偿,那么,杜、岑该要如何补偿自己呢?大明宫唱和之后,很快的,两人各作出一首折腰七律。杜甫《宣政殿退朝晚出左掖》:

天门(平)日射(仄)黄金(平)榜,

春殿(仄)晴曛(平)赤羽(仄)旗。

宫草(仄)菲菲(平)承委(仄)珮,

炉烟(平)细细(仄)驻游(平)丝。

云近(仄)蓬莱(平)常五(仄)色,

雪残(平)支鸟鹊(仄)亦多(平)时。

侍臣(平)缓步(仄)归青(平)琐,

退食(仄)从容(平)出每(仄)迟。

岑参《西掖省即事》:

西掖(仄)重云(平)开曙(仄)晖。

北山(平)疏雨(仄)点朝(平)衣。

千门(平)柳色(仄)连青(平)锁,

三殿(仄)花香(平)入紫(仄)微。

平明(平)端笏(仄)陪鹓(平)列,

薄暮(仄)垂鞭(平)信马(仄)归。

官拙(仄)自悲(平)头白(仄)尽,

不如(平)岩下(仄)掩荆(平)扉。

两首都是中折腰体,内容都以上朝、退朝的进行式为主轴,文字风格与大明宫唱和相类,全然合乎“王公出入,奏舒和”之本色。两位诗人不约而同地写出如此相似的诗,从事情前后脉络和艺术行为来观察,应该不是巧合,也不是两人私下的酬唱,而是早朝四作的余音。我们有理由相信:经过此番交流观摩,两位诗人将习得的折腰体乐章,以重写的性质,用新的作品来争回一口气。或许,这积极性才是大明宫诗赛的真正意义吧!

大明宫唱和其实并没有真正结束。折腰七律的声腔板拍似乎从此植入杜甫、岑参的心中,他二人隔年离开朝廷,直到过世,都持续作着折腰体。岑参共有8首折腰七律,全部作于大明宫唱和之后。(28)《西掖省即事》作于乾元元年(758),《使君席夜送严河南赴长水得时字》作于上元元年(760),《暮春虢州东亭送李司马归扶风别庐》作于上元元年(760),《五月四日送王少府王季友归华阴得留字》〉作于上元元年(760),《九日使君席奉饯卫中丞卫伯玉赴长水》作于上元元年(760),《秋夕读书幽兴献兵部李侍郎李进》作于代宗广德元年(763),《赴嘉州过城固县寻永安超禅师房》作于永泰元年(765),《奉和(杜)相公发益昌》作于大历元年(766)。杜甫共有11首折腰七律,当中10首后于早朝四作。(29)杜甫折腰体七律只有一首《城西陂泛舟》作于天宝十二年(753)左右。另10首:《宣政殿退朝晚出左掖》作于乾元元年(758),《宾至》《所思》作于上元元年(760),《严公仲夏枉驾草堂》作于宝应元年(762),《奉寄章十侍御》作于广德二年(764),《咏怀古迹五首之二》作于大历元年(766),《即事》《季夏送乡弟韶陪黄门从叔朝谒》《七月一日题终明府水楼二首之二》《柏学士茅屋》四首作于大历二年(767)。他们离开了富贵高雅的长安文化圈,投身于苍苍莽莽的西南大地,将舒和曲/折腰体的声腔用来抒写自己的生命情调,化作自己的歌。此时早朝四作的输赢已不重要,重要的是他们忠于艺术的态度和积极的精神,这才是应该被看见的。

四 结论

“早朝四作”和“折腰体”两个题目,过去被分开看待,互不相涉,可是在“诗乐同源”的研究意识下,二者可以互相联结,彼此印证。由于明清文献中对此两个题目都没有完整与深度的论述,因此笔者决定跨过明清,以唐代音乐文学为核心,根据诗歌形式和艺术行为去构建可能的情境。

研究结论有五:

1.折腰体在唐雅乐中依例作为舒和曲,用于队伍行进之中,为轻快、多变、高难度的雅乐乐章。

2.在唐宋人观念中,折腰体为律诗体系中的一员,可以和定体律诗一起组成联章,应视为律诗之变体或亚型,而非失粘犯律。

3.王维是“早朝四作”的胜出者,也是折腰体的首要创作者。

4.“早朝四作”依文化阶层,应分作贾王、杜岑两组看待。

5.杜甫、岑参在早朝唱和之后才开始较多创作折腰体,足见这次唱和的影响。

上述研究希望有助于厘清折腰体和“早朝四作”的一些问题。至于明清时人的诗律观及其形成的因素,为另一个问题,容日后撰文续呈,此不赘述。