探讨基于B 超定位引导舒芬太尼与罗哌卡因在臂丛神经阻滞中的应用效果

曲鹰

菏泽第二人民医院麻醉科,山东菏泽 274000

上肢手术的患者临床所采用的麻醉方案常见于臂丛神经阻滞,具有操作简便的特点,且安全性有较高的保障,而该麻醉方案所使用的药物主要为罗哌卡因、布比卡因,二者具有相似的化学结构,不过相对比布比卡因而言,罗哌卡因安全性更为可靠,所以临床应用频率较高[1]。 舒芬太尼属于人工合成型阿片类药物,作为芬太尼衍生物其可以在短时间内发挥应有的效能, 而且药效持续周期较长、镇痛效果较显著、患者出现不良反应的风险性较低。 近些年有研究资料表示[2],在臂丛神经阻滞中应用舒芬太尼,效果也较为理想。 该次为了探究臂丛神经阻滞麻醉的最佳效果, 随机选取于该院骨外科2019 年5—12 月时段内接受手术治疗的90 例患者为对象,以不同麻醉方案展开,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

随机选取于该院骨外科接受手术治疗的90 例患者为对象展开研究分析。 纳入标准: ①术区为单侧前臂、腕、手;②了解并授权该次研究。 排除标准:①阿片类药物过敏;②麻醉禁忌;③合并脏器官疾病或是系统功能障碍等。 医学伦理委员会审核通过,以患者的麻醉方案划分为两组,其中45 例基于B 超定位引导实施罗哌卡因臂丛神经阻滞麻醉(对照组),剩余45 例基于B超定位引导实施舒芬太尼复合罗哌卡因臂丛神经阻滞麻醉(研究组);对照组有男30 例、女15 例;年龄为21~60 岁,平 均(36.65±6.87)岁;体 重 为45~80 kg,平 均(55.76±7.98)kg。 研究组有男28 例、女17 例;年龄为21~61 岁,平均(36.64±6.54)岁;体重为47~80 kg,平均(56.09±7.54)kg;以两组一般资料采集的数据进行组间比对分析,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

患者进入手术室之后构建静脉通道, 监测并记录SpO2、BP、ECG 以及HR 指标,取2 mg 咪达唑仑静脉镇静,患者维持平卧体位,向对侧偏头,放松肩部,自然垂放双手, 通过便携式超声系统扫描患者的患侧肌间沟臂丛神经,对进针点、进针角度以及深度等进行明确,再取7 号注射针头,于超声探头外侧进针,不存在回抽血、脑脊液的情况下,实施臂丛肌间沟阻滞麻醉,对照组所用麻醉药物为20 mL 0.4%浓度的罗哌卡因 (国药准字H20052690),研究组同样给予20 mL 0.4%浓度的罗哌卡因,同时取0.2 g/kg 体质量的舒芬太尼(国药准字H20054171)进行辅助麻醉,若存在镇痛不全的情况,可以取2.5 mg 咪达唑仑与0.15 mg 芬太尼静脉注射[3]。

1.3 观察指标

①比较分析两组患者的麻醉起效时间、 麻醉维持时间。

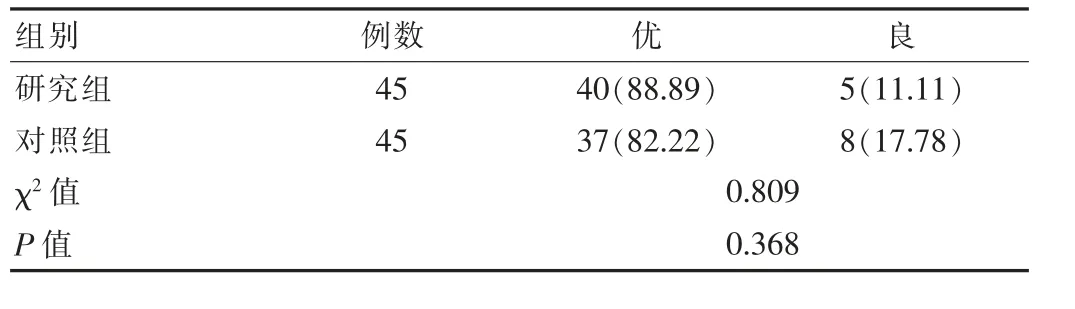

②比较分析两组患者的麻醉效果, 评价等级分为优、良。

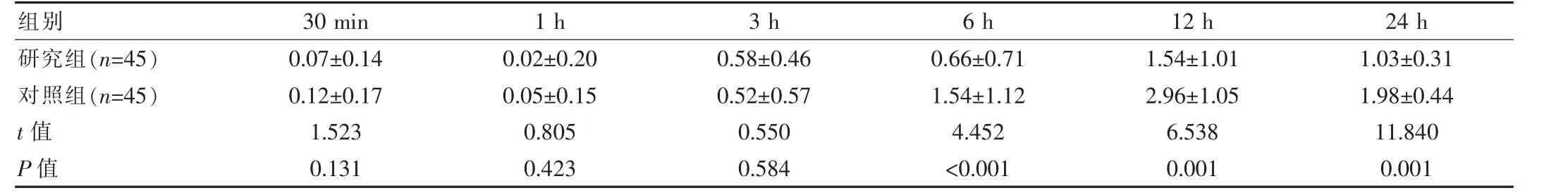

③比较分析两组患者不同注药点的VAS 评分,即注药30 min、1 h、3 h、6 h、12 h、24 h 的疼痛视觉模拟评分,分值与镇痛效果成反比关联[4]。

1.4 统计方法

研究期间借助SPSS 19.0 统计学软件处理数据,计量资料以()表示,组间差异比较以t 检验;计数资料以[n(%)]表示,组间差异比较以χ2检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 麻醉起效时间、麻醉维持时间

两组麻醉起效时间较接近, 组间差异无统计学意义(P>0.05),研究组麻醉维持时间长于对照组,组间差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者麻醉起效时间、麻醉维持时间对比[(),min]

表1 两组患者麻醉起效时间、麻醉维持时间对比[(),min]

组别麻醉起效时间 麻醉维持时间研究组(n=45)对照组(n=45)t 值P 值5.37±1.45 5.45±1.35 0.271 0.787 722.89±152.10 487.87±114.67 8.277<0.001

2.2 麻醉效果

两组麻醉效果趋同,组间差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

表2 两组患者麻醉效果对比[n(%)]

2.3 不同注药点VAS 评分

两组注药30 min、1 h、3 h 的VAS 评分接近, 组间差异无统计学意义(P>0.05),但研究组注药6 h、12 h、24 h 的VAS 评分均低于对照组, 组间差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

3 讨论

臂丛神经阻滞是现阶段临床外科治疗上肢疾病采取的一种主流麻醉方案,其相对比而言操作较为简便,而且具有较好的安全性保障。 不过传统麻醉过程中,操作者多通过盲探式,即手感、经验明确穿刺点,存在反复性穿刺的风险,会给患者的生理、心理带来较大的负担,此外,还会增加患者出现并发症的风险[5]。 近些年随着医疗技术的快速发展, 臂丛神经阻滞麻醉过程中也开始逐渐应用超升级术,基于B 超的引导,可以提高穿刺准确率,减少药物注射过程中渗入血管、蛛网膜的风险,为患者提供良好的安全保证和麻醉效果[6]。 影响臂丛阻滞起效时间、 维持时间以及临床效果的关键性因素为局麻药浓度与容量。 罗哌卡因作为临床常规使用的一种局麻药, 可以对沿轴突传导神经冲动产生有效的抑制作用, 阿片类药物则可以对神经元兴奋产生有效的抑制作用,进而实现镇痛[7]。 所以临床麻醉期间,联合应用局麻药、阿片类药物,可以对麻醉效果进行有效强化。 舒芬太尼属于人工合成型阿片类药物,作为芬太尼衍生物,相对比芬太尼而言,其具有更为可观的脂溶性,所以其相对而言,更易于渗入人体神经细胞膜与血脑屏障。 除此之外,舒芬太尼还具有更为显著的镇痛效果、镇痛时间,而且药效可以在短时间内发挥作用,并不会对患者造成呼吸抑制等。 查阅既有研究资料发现,有学者表明[8],给予患者小剂量舒芬太尼,可以在极短时间内发挥出显著的镇痛效果, 且持续时间平均可以达到2 h 左右。不过临床尚缺乏在外周神经阻滞中联合应用局麻药、阿片类药物的相关研究资料。 国外有学者以局麻药复合阿片类药物进行臂丛神经阻滞, 结果发现,相对比单纯的应用局麻药而言,复合麻醉方案可以取得更好的阻滞效果, 而且阻滞周期也得到了大幅度提升。 该研究还发现,阻滞中所应用的阿片类药物具有越强的脂溶性,患者术后疼痛缓解时间越长。

表3 两组患者不同注药点VAS 评分对比[(),分]

表3 两组患者不同注药点VAS 评分对比[(),分]

组别研究组(n=45)对照组(n=45)t 值P 值30 min 0.07±0.14 0.12±0.17 1.523 0.131 1 h 3 h 6 h 0.02±0.20 0.05±0.15 0.805 0.423 0.58±0.46 0.52±0.57 0.550 0.584 0.66±0.71 1.54±1.12 4.452<0.001 12 h 24 h 1.54±1.01 2.96±1.05 6.538 0.001 1.03±0.31 1.98±0.44 11.840 0.001

该次为了探究臂丛神经阻滞麻醉的最佳效果,择选于该院骨外科内接受手术治疗的90 例患者为对象,以单纯的罗哌卡因方案对比罗哌卡因复合舒芬太尼方案,结果显示,两组麻醉起效时间较接近,组间差异无统计学意义(P>0.05),两组麻醉效果趋同,组间差异无统计学意义(P>0.05);两组注药30 min、1 h、3 h 的VAS评分接近,组间差异无统计学意义(P>0.05),研究组麻醉维持时间(722.89±152.10)min 长于对照组(487.87±114.67)min(P<0.05);研究组注药6 h VAS 评分(0.66±0.71)分、12 h VAS 评分(1.54±1.01)分、24 h VAS 评分(1.03±0.31)分均低于对照组(1.54±1.12)分、(2.96±1.05)分、(1.98±0.44)分(P<0.05)。 这与黄家会[9]的研究结果:试验组麻醉维持时间 (725.85±147.55)min 长 于对照 组(556.48±186.28)min(P<0.05);试验组组注药12 h VAS评分(1.49±1.01)分、24 h VAS 评分(1.05±0.62)分均低于对照组(3.00±1.00)分、(1.98±0.85)分(P<0.05)基本一致。

可见舒芬太尼复合罗哌卡因可以有效延长麻醉阻滞时间、镇痛时间,且患者术后未见不良反应,麻醉效果较为可观。 分析原因,基于B 超定位引导实施舒芬太尼复合罗哌卡因臂丛神经阻滞麻醉, 有利于对患者臂丛神经具体分布情况进行明确分辨, 同时掌握周边血管影等,可以保证药物注射准确有效,给药剂量科学合理,降低药物进入血管或是蛛网膜的风险性,继而为麻醉成功率、安全性提供保证。

综上所述, 基于B 超定位引导实施舒芬太尼复合罗哌卡因臂丛神经阻滞麻醉, 可以有效延长患者的麻醉时间与镇痛时间。