尿毒症患者血透导管感染临床特征分析及对策

刘蓉芝, 胡 庆

(遂宁市中心医院肾内科, 四川遂宁 629000)

中心静脉导管可作为急慢性肾衰竭需立即透析但尚未形成永久血管通路患者的紧急透析通路,具有置管后即可透析等优点,但和动静脉内瘘相比,易发生血源性感染、血栓、导管功能不良等并发症,还增加了患者死亡率和其他并发症的风险,如心内膜炎,硬膜外脓肿和关节炎〔1-2〕。减少导管感染重在预防,本研究通过对导管感染的临床特征及危险因素分析,探讨导管感染防治对策,提高医疗质量。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2014年6月-2019年6月在我院维持血透并发生导管感染的尿毒症患者共60例, 统计患者一般情况和临床资料,分析导管感染的影响因素。纳入标准:(1)诊断明确的尿毒症患者并长期维持血液透析治疗;(2)透析时间1个月以上;(3)透析通路为中心静脉导管,包括不带涤纶套的颈内静脉导管、股静脉导管和带涤纶套的颈内静脉导管;(4)临床资料完整。排除标准:(1)插管前已存在血源性感染的患者;(2)合并恶性肿瘤的患者;(3)临床资料不完整的患者。

1.2 导管感染诊断标准

根据《中国血液透析用血管通路专家共识(第2版)》进行导管感染的诊断〔2〕,可见于以下类型:(1)导管出口感染:距离导管出口2 cm以内的感染定义为导管出口感染。(2)导管隧道感染:导管皮下隧道内距离出口2 cm以上的感染定义为导管隧道感染。(3)导管相关血流感染(catheter related blood stream infection,CRBSI): 由于导管腔内或血管内部分感染播散至血液内造成的菌血症或败血症。

1.3 导管感染的处理

(1)股静脉导管留置时间大于1周或临时颈内静脉导管留置时间大于4周,导管感染诊断明确后留取导管及外周血培养,给予原位换管或换部位重新置管,并给予抗生素治疗至少2周。(2)带涤纶套的颈内静脉导管,分别留取导管及外周血培养,若隧道口有分泌物进行隧道口分泌物涂片及培养。根据中国血液透析用血管通路专家共识(第2版)建议〔2〕,若考虑复杂性感染,包括隧道感染、脓毒血症、心内膜炎等应立即拔管后再静脉抗生素使用至正规疗程;若考虑非复杂性感染,全身性抗生素治疗+抗生素封管10~14 d;金黄色葡萄糖球菌、革兰氏阴性杆菌,给予抗感染治疗72 h后无效拔管;念珠菌属予拔出导管后给予正规抗真菌治疗。

1.4 统计学方法

采用SPSS 17.0统计学软件对数据进行统计学分析,计数资料以例数(n)、百分数(%)表示,采用χ2检验,多因素非条件Logistic 回归分析导管感染的影响因素。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 一般资料

共分析患者60例,男32例,女28例,年龄(54.21±11.5),其中16~40岁的36例(60%),41~60岁的20例(33.3%),60岁以上的4例(0.06%)。农村患者46例(76.7%),城镇患者14例(23.3%),透析龄(7.28±5.31)个月,导管留置时间(5.71±3.24)个月。原发病:慢性肾小球肾炎37例(61.7%),糖尿病肾病7例,梗阻性肾病5例,高血压3例,多囊肾3例,狼疮性肾炎2例,ANCA相关性血管炎2例,肾癌1例。股静脉导管18例(30%),临时颈内静脉导管25例(41.7%),带涤纶套颈内静脉导管17例(28.3%)。所有患者的年龄、原发病等基本资料对比,差异无统计学意义(P>0.05)。

2.2 合并症及免疫抑制剂使用情况

合并糖尿病的7例,使用免疫抑制剂的5例,合并肺部感染的11例,合并尿路感染的2例,合并1种以上其他疾病的25例(见表1)。

表1 合并症及免疫抑制剂使用情况(n=50)

2.3 导管感染时间分布及主要临床表现

1月3例,2月6例,3月3例,4月7例,5月7例,6月7例,7月6例,8月5例,9月3例,10月7例,11月3例,12月3例,导管感染主要集中在4-10月(P<0.05)。以发热为主要表现的58例,2例表现为隧道口分泌物。

2.4 导管感染病原学分布情况及转归

血培养阳性的27例,阳性率为45%,G+球菌14例,占51.9%,G-杆菌12例,占44.4%,真菌2例。感染好转29例(48.3%),拔管13例(21.7%),换管9例,无死亡病例(见表2、表3)。

表2 导管感染病原菌分布(n=27)

表3 导管感染结局

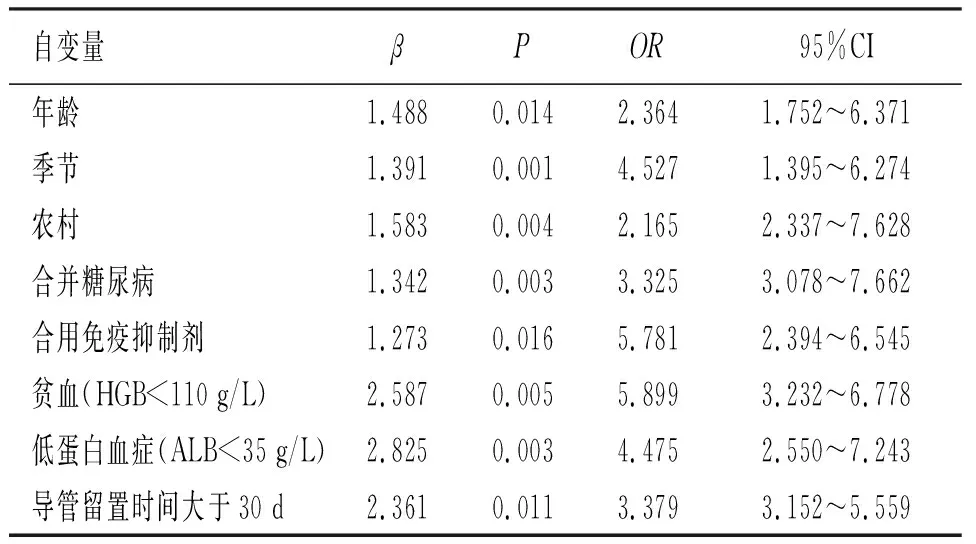

2.5 导管感染危险因素分析

多因素Logistic回归分析显示,年龄大于60岁、4-10月、合并糖尿病、合用免疫抑制剂、贫血(HGB<110 g/L)、低蛋白血症(ALB<35 g/L)、导管留置时间大于30 d是导管感染的危险因素(P<0.05)(见表4)。

表4 导管感染危险因素分析

3 讨论

长期血透的患者需建立永久性血管通路,包括自体动静脉内瘘、移植血管、带涤纶套的中心静脉导管等,首选自体动静脉内瘘。由于很多患者知晓率低、遵医行为差等原因不能提前建立动静脉内瘘,等需要紧急透析时往往需要行中心静脉置管建立临时透析通路,并需要带管透析直到内瘘成熟。对于血管条件差,内瘘成熟时间晚的患者,需要更换临时中心静脉导管为带涤纶套的中心静脉导管。在带管透析过程中,导管感染是导管失功及拔管的首要原因,有文献指出,中心静脉长期导管相关性感染的发生率居血透通路感染的第l位,这不仅增加了患者的经济负担,也严重威胁着患者的健康。一旦发生导管相关性感染,不拔管的救助成功率只有25%~30%。致使患者住院时间延长,增加了医疗费用,加重个人、家庭及社会负担,严重者甚至造成患者死亡〔3〕。因此,寻找导管感染的危险因素并提前采取预防措施,是保证患者顺利透析及生存的重要保证。本文研究结果显示,尿毒症患者导管感染发生时间集中在4-10月份;年龄大于60岁、农村患者、有合并症特别是糖尿病、使用免疫抑制剂、贫血(HGB<110 g/L)、低蛋白血症(ALB<35 g/L)、导管留置时间大于30 d的患者更易发生导管感染;G+球菌是导管感染的主要细菌,大部分患者以发热为首要临床表现,部分患者也表现为隧道口分泌物、红肿等。

随着老龄人口的增长,老年尿毒症患者占透析患者的比例越来越高。老年患者各项生理机能衰退,常伴发心脑血管等疾病,胃肠功能弱,营养不良,血管条件欠佳,生活自理能力和遵医行为差等原因,是尿毒症患者血透导管感染的易感人群。提示我们对老年透析患者应加强导管护理,做好健康宣教,改善营养不良,提高自身免疫力。本研究中导管感染主要发生在4-7月,随着气温逐渐回升,人体出汗增多,导管周围潮湿后容易导致细菌生长。Charmaine E Lok等〔4〕一项多中心研究分析了来自12,122名HD患者的DOPPS数据显示夏季导管相关的败血症发生率更高。提示我们在气温回升的季节应加强导管换药、嘱患者尽量保持导管周围干燥。农村患者比城镇患者更易发生导管感染。农村地区经济欠发达,路途遥远,交通不便,每次透析需要多次转乘交通工具,增加人群暴露机会,家庭居住条件差,不能提供一个相对卫生的居住环境,卫生意识淡薄,以上因素可能增加导管感染机率 。提示我们在农村患者较多的一般地市级医院的透析中心应着重加强农村患者的无菌意识、保护导管注意事项等的宣教。合并糖尿病及使用免疫抑制剂的患者更容易发生导管感染。本研究中,有合并症的45例,占整个导管感染的75%,常见的合并糖尿病、肺部感染、心力衰竭,合用免疫抑制剂的为系统性红斑狼疮及ANCA相关性血管炎的患者。糖尿病患者体内蛋白质合成减少,高血糖导致机体免疫功能下降,减少参与免疫调节的免疫球蛋白、补体、抗体,糖代谢异常加重患者的微血管病变,某些在正常人体不易致病的微生物毒力增强从而使感染更容易发生〔5〕。有研究已证实免疫力低是感染的易感因素,包括CD4+细胞降低和中性粒细胞减少,免疫抑制状态是发生血透导管感染的危险因素。由于促红细胞生成素(EPO)的相对缺乏,造血原料缺乏,尿毒症毒素对骨髓的抑制等原因,贫血是慢性肾脏病患者常见的现象。贫血导致患者免疫力低下,氧气供应不足,加速慢性肾脏病患者的肾功能进展,增加患者的病死率〔6〕。本研究结果表明,低蛋白血症是发生导管感染的危险因素。低蛋白血症是指血浆白蛋白、血浆总蛋白含量减少(白蛋白<35 g/L、总蛋白<60 g/L)〔7〕。由于体内微炎症状态、尿毒症毒素堆积、合并胃肠道疾病、透析不充分等因素影响,低蛋白血症导致的营养不良在尿毒症患者中非常常见。长期的低蛋白血症,导致患者体质虚弱,自身免疫力降低,从而增加导管感染发生率〔8〕。特别对于高磷血症的患者,临床中首先会让患者饮食控制以期降低血磷,饮食控制也可能导致患者营养不良的发生。适当增加患者的饮食摄入,提高血白蛋白,改善营养状况,可能会减少导管相关性感染的机率〔9〕。本研究中,导管感染的主要细菌为革兰阳性,以金黄色葡萄糖球菌为主。金黄色葡萄球菌是造成患者伤口感染、院感及手术部位感染的主要病原菌,也是医护人员容易携带的病原菌,透析患者每周频繁往返医院,增加了感染风险〔10〕。大部分人以不同程度发热为首要表现,少部分人表现为隧道口分泌物及红肿,发热主要表现为透析过程中或透析结束后发热,以中度发热及高热为主,寒战明显,而未透析时不发热或体温下降。本研究中,导管留置时间大于4周的患者更容易发生导管感染,且随着留置时间延长,导管感染机率越高。一项针对472位尿毒症使用中心静脉导管进行血液透析的患者的研究表明,在导管留置3、6和12个月时分别有35%、54%和79%的患者有导管相关性血源性感染〔11〕。

针对导管感染的临床特征及危险因素,我们应采取以下防治措施:(1)医护人员应严格遵守无菌操作原则,插管前进行手卫生,插管过程中最大程度的采取无菌屏障;(2)避免透析导管于非血液净化用途,例如采血、输液等;(3)当没有使用导管适应证时,应及时拔除导管,严格限制导管留置时间;(4)置管前及带管透析过程中均应加强患者的无菌及手卫生意识;(5)当出现隧道口分泌物或红肿时及时就诊,避免发展成隧道或血流感染;(6)农村患者来院透析路上应减少转乘公共交通,减少导管在人群暴露机会;(7)做好未透析CKD患者慢病管理工作,做好健康教育,提前建立动静脉内瘘,减少或避免插管;(8)糖尿病患者应控制血糖达标,贫血及营养不良的患者应加强营养,使HGB及ALB达标,充分透析,增强自身抵抗力,预防感染。