《中庸》之“率性”及当代教学启示

陈琦

摘要《中庸》开篇的三句“天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教”,对当下的中小学教学有着可贵的现实关切和借鉴价值。本文将以当下中小学阅读教学“教材为本”的主问题设计为切入点,从教学目标、教学内容、教学方法三个角度,集中分析《中庸》中蕴含的激发教学主体能动性、挖掘教学内容核心价值、“学—问—思—辨—行”思维方法等教学启示。

关键词 《中庸》率性 阅读教学 主问题

中图分类号:G424文献标识码:ADOI:10.16400/j.cnki.kjdk.2021.16.045

"Frankness" of the "Doctrine of the Mean" and Its Contemporary Teaching Enlightenment

——Taking the main problem design of Chinese reading teaching in primary and

secondary schools as an example

CHEN Qi

(City University of Hong Kong, Hong Kong 325200)

AbstractIn the beginning of the "doctrine of the mean", the three sentences "destiny is nature, frankness is Tao, and cultivation is teaching" have valuable practical concern and reference value for the current primary and secondary school teaching. This paper will focus on the main problem design of "textbook based" reading teaching in primary and secondary schools, from the three perspectives of teaching objectives, teaching content and teaching methods, and focus on the analysis of the teaching enlightenment contained in the doctrine of the mean, such as stimulating the initiative of teaching subjects, excavating the core value of teaching content, and the thinking method of "Learningasking-Thinking- distinguishing - doing".

Keywords"doctrine of the mean"; frankness; reading teaching; main problem

谈及中国人的精神内核,《中庸》一书不得不提及;而其开篇的三句“天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教”,①更是言简意赅地概括了深刻的人生哲学和教育启示;“从生命自然观的角度回答了教育何以发生、如何发生以及教育发生的基础等问题”。②而在细究“率性之谓道”每个字的过程中,笔者发现此句直击肌里地回应了教学目标、教学内容、教学方法等教学根基问题,对当下的中小学教学有着可贵的现实关切和借鉴价值。

1教学目标:修“率性”

“修道之谓教”;可见,教的目标,就是“修道”。《说文》里说,“修,饰也”;③即一点点装饰、变好的过程,是一个人为主动的持续的良性发展过程;“率性之谓道”,因此“道”即“率性”。不难得出,孔子认为教学的根本目标是——修“率性”!把这三句话整理成一个教学过程,可以用图1表示。

“率性”就是行“道”;而一次次地锤炼“率”的有效度,以期实现“人”之主观能动性与“性”之客观合理性的完美契合,最后达到“中庸”的和谐共生境界,就是“修”的目的。《中庸》所憧憬的似乎是一种自我实现的创造性过程,它是由一种自我生成的力量源泉所孕育和推动的。④作为主体对象的“人”,发挥主观能动性地“率”(捕捉、吸收、应用)“性”(天命),進而逐步地“修”(磨砺、修养、完善)自我主体,最后形成一个良性循环的持续教学生态圈。不难发现,教学内容就是“天命”;而教学方法,就是调动并完成“人”的持续主动的“率”和“修”:整个教学过程,是一项创造性的成长活动。

而当下,很多中小学的阅读教学主问题的设计出发点,都是“教材本位”,甚至是“考试本位”;在主问题设计之初,就已经从教材、应试出发设定了标准答案,课堂教学的目标,就是学生答出标准答案。而作为教学主体的学生,则只能被动去猜读的老师要的答案,而不是深入文本与作者对话,或投入课堂碰撞与同学老师们头脑风暴;教师亦然成为知识的“传声筒”。试问,已有标准答案的主问题,又何以激发生命的蓬勃创造?

比如,特级教师余映潮老师在教授沈从文的《边城》一文时,曾设计了一个主问题:联系课文谈一谈这篇课文的“美丽”和“忧愁”分别体现在哪里?这个主问题符合“修‘率性’”的教学目标吗?这个就要看提问的初衷和真实课堂中学生是否被调动思考了。如果,这个提问只是需要学生粗浅地结合课文内容说明哪里美丽,哪里忧愁;止步于一一对应的“说明印证”,那断不是一个“修‘率性’”的好问题。相反,如果教师预备是借这个问题引发学生探讨、体会字里行间作者的复杂情深;甚至调动对沈从文相关文本资料的联读,建构起对作者于这一矛盾用词之中的特别意蕴。那么,这个主问题的设计,无疑是成功的。

因此,当下的教学目标,应该关注作为教学主体的学生和教师是否被点燃了内在生长、冲动、表达的火花,让深入阅读和课堂碰撞成为个体生命抒发的自发需求,真正实现在“自在自生自长”中让师生教学相长。

2教学内容:“率性”

自然,教学目标的偏移,必定会造成教学内容的偏差。比如,当下很多中小学教师一整堂课的所有主问题都是局限于所教授的单篇课文具体字词、情感、内容等,并未帮学生有效建构能用于迁移的知识、思维、能力:也就是说,学了一篇课文,就是一篇课文,未能形成“一类”的效应,大大局限了教材的范例作用。要知道,教材,是为了抛砖引玉。

在教学中,我们要挖掘的真正教学内容是什么呢?或者说,我们到底要教授学生什么呢?“修道之谓教”,《中庸》给的答案是——“道”。那什么是道呢?“率性之谓道”,反映到具体行动,“道”即“率性”。

那么,何为“率性”?

首先,来谈谈“性”,“人之阳气,善者也”;⑤可见,“性”从造字之初就包含了人之性。同时,《中庸》明确提出“性”即“天命”,牟宗三也认为,天所命给吾人者即是叫做性,⑥可见“性”亦是包含了天道自然规律的。如邬可晶教授说,孔子笔下的“天命”,一指人力不可违抗的命运,二指体现儒家思想的“人生一切当然之道义与职责”(钱穆语)。⑦可见,《中庸》中的“性”,包含了自然规律等“天道之性”和社会法则等“人道之性”,这与“天人合一”的中国传统哲学精神不谋而合;而这一切都是指向,万事万物表象之下的本质肌里的。

回到教学内容上,也就是说,教师要教给学生的教学内容,应该要选取教材最核心、最本质、最有价值的点。教师应该经常思考,这个教材最有价值的教学点,是什么?什么才是最值的教授给学生的?面对教材,挖掘核心价值点,才是关键!比如,在教授《苏州园林》这一说明文时,很多教师设计了“苏州园林美在哪里?”的主要问题,花了大量的时间介绍了园林知识,把一堂语文课上成了园林知识课,却没有抓准《苏州园林》作为一篇说明文应有的核心教学价值点——合理运用说明顺序、说明方法,借助科学准确的说明语言,有效地说清楚一个事物。而学生在生活中,真正欠缺的,也恰恰是这种说明事物的语文能力。因此,如将“作者是如何把种类丰富、形式繁复的苏州园林介绍清楚的?”作为教学主问题,将极有可能调动学生主动运用说明顺序、方法、语言等知识去解决这个问题;同时,教师也不用一板一眼地去讲授这些说明文知识。

其次,再来说说“率”。“率,捕鸟毕也”,⑧郑玄注“捕鸟也”。可见,其积极进取之意;同时,捕鸟,亦需一定的方法技巧。因此,教师要在有效调动学生能动性的基础上,教授一定方法技巧,授之以“渔”而非仅仅授之以“鱼”!比如,在教《<白毛女>选场》这篇课时,上海特级教师徐振维老师,在“小说人物的语言、动作与人物性格和身份具有一致性”这一小说人物品鉴法之上,设计了一个“找出例子说明人物动作、语言是如何符合他的身份和性格”的主问题,既完成了小说人物品鉴,又成功引导学生深入思考了小说中人物塑造的合理性,真正实现了从“学一篇”到“学一类”的迁移学习。

3教学方法:“诚之”

《中庸》20章云:诚者,天之道也;诚之者,人之道也。诚者不勉而中,不思而得,从容中道,圣人也。⑨“诚”强调的是自然规律的“天道”,包含人与物之本性潜能;而“诚之”体现的是社会法则的“人道”,是人顺势而行,通过正面依遁天道,克服负面杂欲贪念,实现“天人合一”潜能深化的途径。“只有通过‘诚之’‘尽性’的过程,推广含而未发的本性,方可使其固有的‘善端’得到充分的展现”。

那么,该如何“诚之”呢?《中庸》云,诚之者,择善而固执之者也。博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。11简单说,主动地“择善”,然后坚定的“固执”,永不放弃;同时,借助“博学之,审问之,慎思之,明辨之”来“择善”,在行动上则要坚守“笃行”。

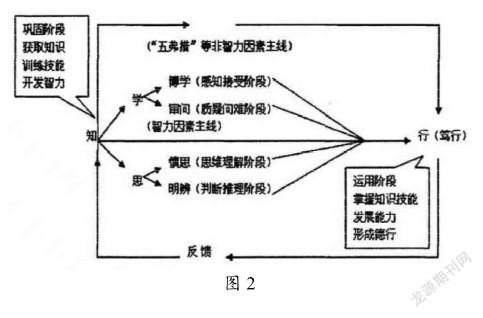

反映到教学方法上,也就是说,作为教师要在教学的整个过程中,引导学生达成由表及里、由浅入深的自主“学—问—思—辨—行”,真正将知识自主建构到自我认知中,从而指导自己的实践。就如乔炳臣教授书中所画的示意图(图2)。

而在教学主问题设计原则上,更是如此,主问题提问最后要努力引导学生主动践行这一思维全过程,进而成为习惯。

“博学”,即广博的学;除了我们所熟知的学习内容的广度外,更强调的是,学习方式的广度。按荀子的话,就是“天官意物”,即以“眼、耳、口、鼻、身、意”触发全身的感官系统去感知世间万事万物。这也启示了在主问题设计上要拓宽学生思考的路径,可将抽象的意识流问题转化为形象的可感问题。比如在教授高尔基的《海燕》一文时,笔者选取了两首钢琴曲——《忧伤还是快乐》和《命运》,让学生根据阅读体会,选一首进行配乐朗诵展示,并写作演讲稿向全班说明选曲理由;以调动听觉的方式,代替惯常一字一词去肢解诗歌的方式,进而以演讲稿的写作方式引导学生完成“审问—慎思—明辨”的思维过程,达成音乐和文学艺术的联结深化,最后通过演讲的“笃行”方式沉淀对具体字词的创意解读。整个教学,精简流畅,学生参与性高涨。

“审问”于当下的意义,可能更首当其冲的是“问”。当下的大部分学生,会“哦。”不会“哦?”提问思维的低迷,质疑批判性的欠缺,是当下应试教育之下学生的常态。因此,在教学主问题的设计上,一定要注重这个主问题的开放度和包容度,尝试用主问题引爆“一石激起千层浪”的连锁追问。比如在教授《秋天的怀念》时,如将主问题设定为“母亲的爱体现在哪里?”那么学生基本都只能局促在文中找答案了;于是笔者在第二次教学时,换了一个提问“作者为什么在文中反复提及北海的花?”然后引导学生仔细推敲文中北海的花的文字,学生就冒出了很多追问,“为什么母亲要推我去看北海的花?”“最后一段,为什么要大量描写北海各种颜色的花?”“母亲为什么喜欢侍弄花?”……学生在质疑提问中,自然而然地关注到了母亲热爱生活、宽厚隐忍等人物形象以及母亲对史铁生绵长而厚实的嘱托。

“慎思”,是对自己初步感性答案进行谨慎周密的思考,以形成理性思考,叩其两端,举一反三;而“明辨”,则是对“思”的深化和发展,也就是运用当下教育心理学说揭示的分析、综合、判断、归纳、概括、抽象等逻辑思维,对“思”所获得的认知再进一步深加工,去粗取精,最終建构于自我的新认知中,形成系统的知识结构。这一过程,本质就是引导学生建构自我文本意义;也就是说主问题设计,最后是要建构认知的,不能浮于表面。只有这样,最后才能指导“笃行”,落实为具体行动指导生命实践。

当然,除引导学生在课堂自主实践“学—问—思—辨—行”的思维方法外,教师也应博学于“生命”,审问于“学情”,慎思于“教材”,明辨于“课标”,笃行于“课堂”。在日常的每一天教学中,都坚持这样的主问题设计原则,在确定每一堂课的教学主问题前,都能经历“博学—审问—慎思—明辨”的内省反思过程,再去课堂之中“笃行之”;那么,课堂必将大不一样!

注释

①王财贵.学庸论语.北京:教育出版社,2014:14.

②李卯.“率性之谓道”:《中庸》的古典生命哲学思想及其教育意蕴.湖南师范大学教育科学学报,2014:71.

③许慎(著),汤可敬(译注).说文解字.北京:中华书局,2018.

④杜维明(著),段德智(译).《中庸》洞见.北京:人民出版社,2008:31.

⑤许慎(著),汤可敬(译注).说文解字.北京:中华书局,2018.

⑥牟宗三.心体与性体.上海:上海古籍出版社,2000:25.

⑦邬可晶.孔子与天命.中华文史论丛,2019:97.

⑧许慎(著),汤可敬(译注).说文解字.北京:中华书局,2018.

⑨王财贵.学庸论语.北京:教育出版社,2014:33.

⑩张伟.试论《中庸》思想体系的逻辑建构.海南大学学报(人文社会科学版),2005:269-272.

王财贵.学庸论语.北京:教育出版社,2014:33.

乔炳臣.中国古代学习思想史.北京:教育科学出版社,1996:529.