“遥感原理与应用实习”研究型教学模式探索与实践

王丹丹 王跃宾

摘要“遥感原理与应用实习”是遥感科学与技术专业的重要实践课程。在我校新设该专业的背景下,有必要重新思考遥感实习的课程设计,具体从教学思想、教学内容、教学方法和考核方式四个方面提出改革举措。重点在于设计内外业相贯通、理论与实践相结合的课堂教学模式,加深学生对遥感信号与地学规律相互关系的理解,在此基础上开展遥感数据的分析处理,以提升该专业学生解决实际遥感工程问题的基本技能,提高其就业与科研核心竞争力。

关键词 遥感原理与应用实习 研究型教学模式 遥感项目全过程

中图分类号:G424文献标识码:ADOI:10.16400/j.cnki.kjdk.2021.20.045

Research-oriented Teaching Method for the Experimental Course of Remote Sensing Principle and Application

WANG Dandan, WANG Yuebin

(SchoolofLandSciencesandTechnologyinChinaUniversityofGeosciences(Beijing),Beijing100083)

Abstract"Remote Sensing Principle and Application" is an important practical course for the specialty of remote sensing science and technology. Under the background of setting up this specialty in our university, it is necessary to rethink the curriculum design of remote sensing experimental courses. This paper proposes reform measures from four aspects: teaching ideas, teaching contents, teaching methods and assessment methods. The key point is to design a teaching method combining internal and external work, theory and practice, in order to deep students’ understanding of the relationship between remote sensing information and geoscience. On this basis, the analysis and processing of remote sensing data are carried out,so as to improve students’ basic skills in solving practical remote sensing engineering problems, and improve their core competitiveness in employment and scientific research.

Keywordsremote sensing principle and application practical course; research-oriented teaching method; whole process of remote sensing project

0引言

研究型教学是指教师以课程内容和学生的学识积累为基础,引导学生按照科学研究的模式来发现、分析和解决问题,达到积累知识、培养能力和锻炼思维的目的,是理论到实践的转换过程。[1, 2]在教学过程中采用研究型教学模式,注重理论与实际相结合,有助于加深学生对知识点的理解,培养学生的辩证思维和利用所学知识解决实际问题的能力。相比之下,传统教学模式以知识的传授为主要教学目标,采用教师为中心的灌输教学方法,采用单一指标作为考核标准。传统教学模式要求学生机械地掌握教师讲授的内容,背的好的同学容易取得高分,不利于学生创新意识的培养。复杂的国际环境给新时代人才培养提出了更高的要求。李克强总理在十三届全国人大四次会议上强调了青年学生要打牢基本功和培育创新能力。为培育学生的实践和创新意识,有必要在课程教学中引入研究型教学模式,培养学生理论联系实际、触类旁通、举一反三的能力。

遥感科学与技术已经成为自然资源管理、生态文明建设、防灾减灾等内容进行全要素、全覆盖、全天候调查监测的关键技术,也是支撑地球信息科学、地球系统科学的重要技术。中国地质大学(北京)是一所以地质、资源、环境为主要特色的研究型大学,遥感科学与技术在学校地质、资源环境、海洋与极地和防灾减灾等相关学科的研究中发挥越來越重要的作用,遥感类课程的开设对培养具有遥感科学技能的综合地质人才具有重要意义。鉴于本校学科发展对遥感科学与技术专业人才的需求,我校土地科学与技术学院积极申报并已获批遥感科学与技术专业。新设遥感专业依托大地学背景,将突出学校的专业特色,培养服务于自然资源调查、地质环境监测等领域的专业遥感人才;围绕国家经济社会发展需求,在遥感地理信息技术驱动下,突出地学遥感特色,融教学、科研和生产为一体,坚持理论教学与实践教学相结合、知识传授与能力培养相结合。因此,该专业下的遥感实习课程应当要求学生掌握遥感基本原理、图像分析技术与方法,更要着力培养学生灵活利用遥感理论、方法和技术解决各类复杂地学问题、开展科学研究、从事生产设计和组织管理的能力。[3, 4]

在原有的课程体系中,“遥感原理与应用实习”是建立在“遥感原理与应用”理论课程基础上的专业实习课程,设置在大三下学期末的暑假。遥感原理与应用实习的目的是使学生掌握遥感原理与应用基础知识之后,结合具体实例掌握遥感软件综合应用的思路、方法和步骤。而现有的遥感实习课程以学生上机实验为主,要求学生按流程进行软件操作,完成遥感影像的处理与分析,但遥感项目全过程涉及内容模块较多,教学实践中学生的全过程参与不足,难以独立完成相关项目任务的工作,致使本课程的教学效果不尽理想。在新设专业的背景下,有必要将原本的课程实习向专业实习转变。同时,将研究型教学模式引入实习课程,有针对性地培养学生的探究和创新能力。

因此,本研究通过完善现有的遥感实习方案,让学生参与从方案设计、实施到质量检查的遥感工程项目全过程,[5]增加学生的参与度。将课堂所学理论用于实践中,抓住学生兴趣,激发学生思考,获得并应用新知识。在实践中,让学生真正发挥作用,在真实的探究中合作、讨论和开展个性化学习。

1课程教学现状与存在的问题

现有的遥感实习课程大多要求学生通过上机实习和操作,理解遥感图像处理的基本概念,利用专业软件对遥感影像进行处理和分析。在教学环节中,通常以教师为中心,教师逐步演示,学生依照教师讲授的内容和实习手册进行操作。[6-8]这种授课方式能够让学生大致了解遥感软件的操作过程,但重心在于具體操作,忽略了对操作原理的解释。现有的课程内容设计能够帮助学生进行软件操作入门,但难以转化为学生内在的认知,没有有效引导学生理解遥感信息与地学现象时空分布规律之间的关系,当面对更复杂的工程问题时,学生难以做到举一反三。而对课堂教学内容和形式进行改革,将前沿的理论知识和科学内容融入课堂教学,传授给学生,是提高学生能力和水平的关键。

因此,为加深学生对专业理论知识的理解,将专业知识与生产实践相结合,提升学生自主学习能力,培养学生的创新思维,从教学思想、内容和方法以及考核方式四个方面对当前遥感原理与应用实习的内容进行调整和完善,保证人才培养工作能符合社会需求。

2研究型教学模式在“遥感原理与应用实习”课程中的应用

2.1教学思想

遥感原理与应用理论课程概念较多,涉及的知识面广。通过理论课程的学习可帮助学生初步了解遥感基本理论知识、遥感图像成像机理、图像处理原理以及应用。但遥感技术应用的领域较多,由于地理环境的复杂性,采用的方法不尽相同,为让学生掌握遥感信息分析的基本方法,并融会贯通,[9]可设计一具体问题,培养学生针对任务区域进行遥感产品生产的能力,通过项目设计、项目实施到项目评估,完成遥感工程项目的完整过程。其中项目实施指通过野外实验采集地面真实光谱等信息以及遥感产品生产。项目评估指对遥感产品的质量进行验证。这要求任课教师转变教学思想,由传统的“理论学习为主”“以教师为中心”向“理论实践相结合”“以学生为中心”转变。注重学生工程实践能力的培养,处理好理论教学与实践环节之间的关系,让学生掌握如何将抽象的理论知识应用到具体实践。引导学生主动提出问题,针对问题开展实验设计,对实验结果进行处理和分析,以达到解决问题的目的。通过理论实践相结合,提升学生的动手能力。通过引导学生自主设计问题和开展实验,培养学生发现问题、提出问题和解决问题的能力,从而提高实践课程的教学质量,逐步培养学生利用已学理论知识和技术方法解决实际遥感工程问题的能力。

2.2教学内容

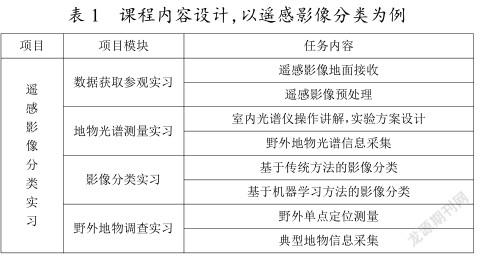

为了适应当代遥感技术的发展与应用情况,对遥感实习的内容进行调整和完善:要求学生熟悉遥感产品生产的流程,重点关注学生提出问题、设计实验、结果分析和成果汇报的能力。遥感产品生产,主要涉及外业和内业的工作。内业的工作包括利用遥感专业软件或算法实现遥感数字图像的预处理、参数反演和结果生成。针对数字图像处理、野外测量仪器操作及实验数据后处理开展培训。外业的工作包括采集地面目标光谱、温度和物理属性信息,目的是为内业遥感数据解译和参数反演提供训练样本,为遥感产品质量验证和控制提供地面真实值。组织学生以小组为单位,每个学生全程动手实践,参与野外实验设计、野外数据采集和处理,结合实验数据开展遥感影像解译和精度验证。这里以遥感影像分类为例,展示如何在课程内容设计中体现研究型教学模式的思想,课程内容设计如表1。

该项目由4个任务模块组成,4个模块共包括8个基本内容。该项目主要从两个方面体现研究型教学模式的特征。第一,在任务内容中增加实验方案设计,包括地物光谱测量方案设计和野外地物调查方案设计。引导学生根据地物光谱的定义和不同地物的光谱特征,提出拟研究的问题,并构建实验方案,将实验方案能否支撑问题的解决作为方案设计的评价标准。第二,除传统的监督和非监督遥感影像分类方法,鼓励学生采用新方法,如机器学习方法,结合地面采集的典型地物光谱(地物光谱测量实习)进行遥感影像分类(影像分类实习),通过野外调查获得地面真实数据(野外地物调查实习),对比利用不同方法进行遥感影像分类的精度。通过引导学生自主设计研究课题以及对比不同影像处理方法的精度,培养学生发现问题和解决问题的能力。

2.3教学方式

传统的遥感实习,以室内上机实验为主,教师提供样例数据,通过演示文稿讲解软件操作步骤,学生对照实习手册,完成遥感影像处理,达到熟悉遥感类软件操作流程的目的。但这种灌输式教学方式难以转化为学生的内在认知,且所学内容可通过查阅网络和书籍资料获取,因此难以激发学生的学习积极性和主动探索能力。采用野外观测实验,让学生参与遥感产品生产和验证全过程,能够调动学生的积极性,加深学生对遥感技术的理解。同时,对教师提出了更高的要求。教师需合理安排理论教学与实践教学之间的顺序,适当引导学生进行实验方案设计,达到协助后续影像解译和精度验证的目的。注重与学生的互动,促使学生主动思考,提出本组所要研究的问题,根据问题设计实验方案,并进行野外实验。在室内数据处理过程中,引导学生采用不同的遥感影像处理方法,对比实验结果,分析原因。如利用外业数据作为样本库,采用机器学习等新技术对遥感影像进行处理,适应社会发展需求,激发学生学习兴趣,提升就业竞争力。

2.4考核方式

传统的课程考核方式以课程论文撰写为主。根据教育部工程教育专业认证校友反馈意见,本校毕业生在语言表达上占据劣势,这也是工科院校人才培養容易遇到的问题。这提醒我们在今后的课程教学中应注重对学生语言表达和口头汇报能力的培养。因此,在考核方式上,采用课程论文撰写和口头汇报相结合的方式。从口头汇报中考查学生专业知识的掌握水平、实验设计能力以及团队协作能力。通过课程论文撰写培养学生问题凝练、文字表述、实验结果总结的能力。通过课程论文撰写和口头汇报综合评定学生的实践课程成绩,促使学生主动交流,进行团队合作,从而提高遥感实习课程的教学质量与学生实习效果。

3结语

在新设遥感科学与技术专业的背景下,需重新思考遥感实习课程所承担的对学生综合遥感应用能力的培养,室内遥感数字图像处理实习已无法完全满足社会对本专业学生的需求。本研究围绕遥感项目全过程,探索了在遥感实习课程中引入研究型教学模式,加深学生对遥感技术的理解,尤其是遥感信息与地学现象时空分布规律之间的关系的理解。这种教学方式能够提升学生对遥感技术的内在认知,提高学生的自主性。遵循以“学生为中心,理论实践相结合”的教学观念,实现“两性一度”(即高阶性、创新性和挑战度)课程建设目标,[10]对进一步提升教学水平具有推动作用。

通讯作者:王跃宾

参考文献

[1]籍建东.研究型教学模式与传统教学模式的比较[J].职教论坛,2011(05):43-45.

[2]韦宝平.创新教育视角下的研究型教学[J].江苏高教, 2003(04): 85-86.

[3]范德芹等.《矿区资源环境遥感》探究式教学方法探索与实践[J].北京测绘,2020,34(12):1836-1840.

[4]吴静等.遥感数字图像处理课程研究型教学模式的建构[J].吉林省教育学院学报(下旬),2015,31(04):52-53.

[5]李云梅,王桥,黄家柱.地面遥感实验原理与方法[M].地面遥感实验原理与方法,2011.

[6]徐永明.遥感实习课程独立设课的教学实践与思考[J].地理空间信息,2011,9(06):146-147.

[7]褚琳等.农科院校遥感应用综合实习教学改革探索——以华中农业大学为例[J].教育现代化,2020,7(06):70-71.

[8]郭兵,姜琳.工程教育认证背景下《遥感原理与应用》教学模式改革探讨[J].产业与科技论坛,2020,19(18):190-191.

[9]刘美玲,吴伶.“遥感地学应用”课程混合式教学模式初探[J].地理空间信息,2021,19(02):109-112.

[10]刘晋.基于“两性一度”的“金课”建设[J].山东教育(高教),2019(05): 24-25.