《针灸甲乙经》中治疗鼻部病症的穴位分析

赵越,张翠红,刘立公

(上海市针灸经络研究所,上海 200030)

《针灸甲乙经》全称为《黄帝三部针灸甲乙经》,简称《甲乙经》,由晋代皇甫谧编著。皇甫谧取《素问》《灵枢》和《黄帝明堂经》三部古医经进行改编,“删其浮辞,除其重复,论其精要,解其奥旨,使事类相从”,是我国现存最早的针灸学专著。《甲乙经》系统地收集和整理了古代针灸资料,并最早将针灸学理论与腧穴学相结合,对腧穴进行了详细论述,包括穴位的名称、定位、取穴方法,针刺深度、刺灸禁忌、所属经脉等,形成了腧穴学的理论框架。《甲乙经》除具备较高的文献学价值外,其价值更多地体现在对针灸临床的指导意义上。书中记载的大量病症,以针灸方或腧穴主治病症的形式在后世广泛流传,成为针灸腧穴学理论的基石。《甲乙经》记载针灸处方 1045个,其中单穴处方873个,占 83.4%,对现代的针灸临床取穴具有重要指导意义[1]。

工业化的进展,以及现代生活方式和生态环境的改变,导致鼻部病症(如急慢性鼻炎、过敏性鼻炎、鼻窦炎等)的发病率逐年升高[2]。针灸疗法因安全有效、无不良反应而受到越来越多的鼻部病症患者的青睐[3-5]。曹方等[6]运用数据挖掘技术,分析现代针灸文献治疗鼻渊的“同功穴”选用规律,发现现代文献针灸治疗鼻渊“同功穴”主要为迎香、印堂、合谷和风池;“同功穴”所属经脉主要为手阳明大肠经,其次是督脉、足阳明胃经、足少阳胆经、足太阳膀胱经和手太阴肺经;“同功穴”所在部位主要是头颈部、下肢部和上肢部;“同功穴”的特定穴类别选用主要是五腧穴、原穴和络穴。笔者曾对治疗类针灸歌赋中鼻部病症治疗的取穴规律进行分析,发现在治疗类针灸歌赋中,鼻部病症治疗主要是循经取穴、局部取穴、阳经取穴,上星、迎香、合谷是治疗鼻部病症的基础取穴[7]。针灸歌赋及现代针灸文献可谓针灸学发展的“流”。“欲流之远者,必浚其泉源”,《甲乙经》作为针灸学发展的“源”,探究其中所载鼻部病症的治疗用穴规律,并与作为针灸学发展的“流”的近现代文献中的用穴规律作比较,可起到正本清源的作用,对现代鼻部病症的针灸治疗有重要指导意义。

为此,笔者采用文献计量学的方法,对《甲乙经》中所载的治疗鼻部病症的用穴进行分析,现将结果报告如下。

1 文献来源及检索方法

上海市针灸经络研究所刘立公等研究人员研发的《针灸古籍中腧穴主治的计算机检索系统》,对古代文献病名均做了主题词标引,对相近病症进行了合并,对鼻、鼻塞无闻、鼻渊、鼻鼽、喷嚏、衄血及鼻部其他均以“鼻部疾”做统一标引。因此,本研究以“鼻部疾”为检索词,限定检索范围为《甲乙经》进行检索;同时结合人工方法,逐字逐句地统计《甲乙经》中治疗鼻部病症的腧穴,并做记录。以上两种方相互补充,以确保检索结果完整、准确。

2 检索结果

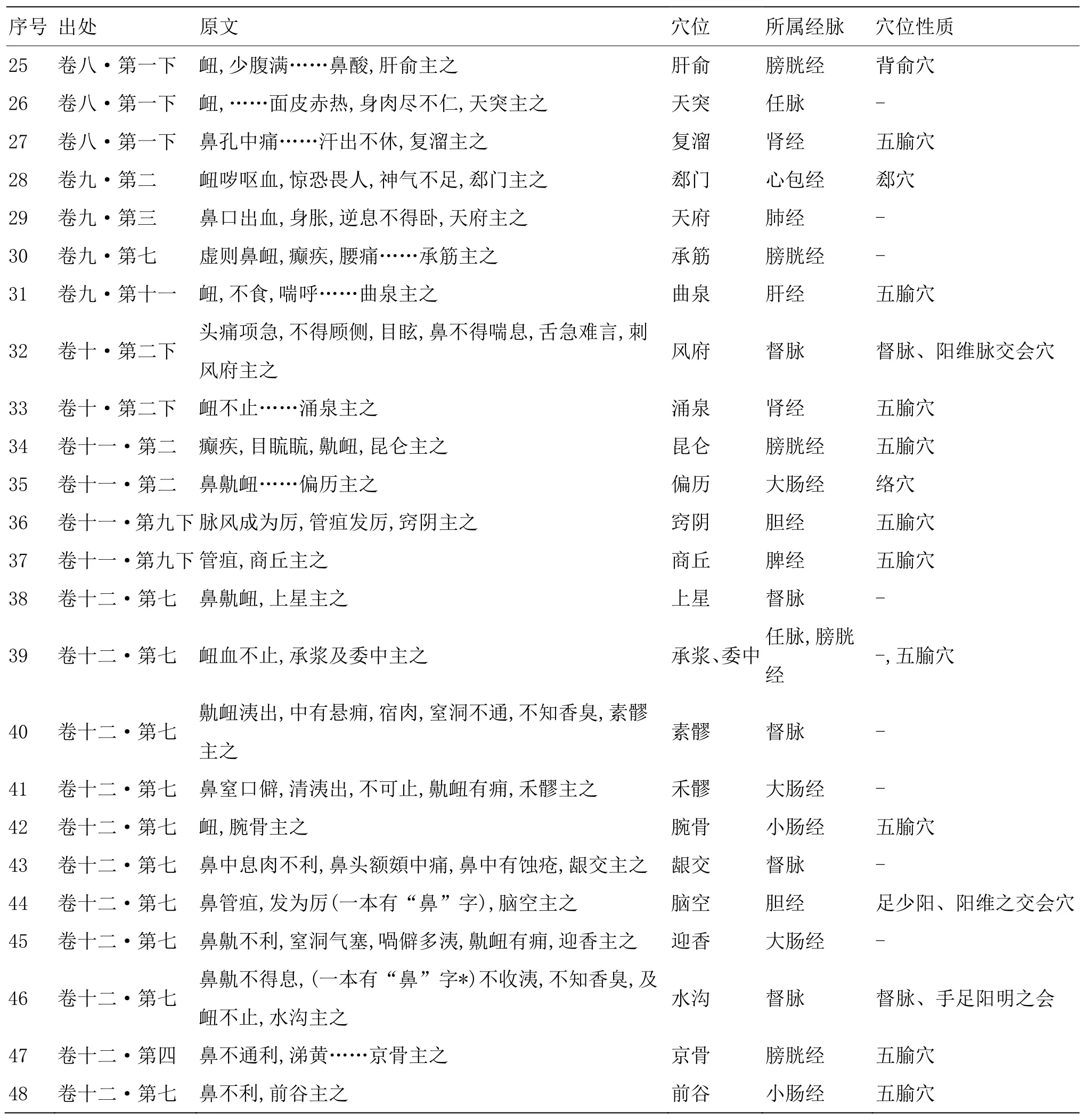

数据库结合手工检索获得53条原文,剔除不含腧穴治疗的原文5条,最终纳入原文48条,涉及鼻窒、鼻不利、鼻鼽、鼻鼽衄、衄、善嚏、鼻张、鼻酸、管疽、鼻孔中痛等病症;经脉13条,穴位48个,除一条原文涉及两个穴位外,其余均为单穴。详见表1(原文按在《甲乙经》中出现先后顺序编号)。

表1 《甲乙经》中鼻部病症用穴

续表1

3 结果分析

3.1 涉及的病症名称

《甲乙经》作为腧穴学理论框架的奠基之作,建立了腧穴学的理论框架,对腧穴的名称、定位、取穴方法,针刺深度、刺灸禁忌、所属经脉等均进行了系统整理。因此,书中记载的病症多以腧穴主治病症的形式出现。本研究纳入的涉及鼻部病症的48条原文均属于此,涉及的鼻病病症包括鼻窒、鼻不利、鼻鼽、鼻鼽衄、衄、善嚏、鼻张、鼻酸、管疽、鼻孔中痛等。鼻窒、鼻不利指鼻腔阻塞,现代医学认为常由上呼吸道感染所致,临床上的急慢性鼻炎等与鼻塞相关。《甲乙经》中的鼻窒、鼻不利、鼻张等均归于此类。鼻鼽为鼻流清涕的病症,常伴有喷嚏,相当于现代医学中的变应性鼻炎等病症。《甲乙经》中含有“鼽”字的内容,均可归于此类。衄,多指鼻衄,即鼻出血。《甲乙经》中的鼻衄,包括脑衄,经逆等。管疽指麻风病鼻管败坏。这些鼻部病症多与其他病症同时出现在一个穴位的主治范围中,病症之间有的是并列关系,有的是非并列关系,现就典型条文,分析如下。

3.1.1 病症之间为并列关系

《甲乙经》中涉及鼻部病症治疗的原文多集中在卷七至卷十二。单个腧穴的主治病症多为并列关系,如表1中第43条原文“鼻中息肉不利,鼻头额頞中痛,鼻中有蚀疮,龈交主之”,如表1中的第3条原文“鼻窒,喘息不利,烦满汗不出,曲差主之”,第 12条原文“鼻鼽赤多血,浸淫起面,身热,喉痹如哽,二间主之”,第 40条原文“鼽衄洟出,中有悬痈,宿肉,窒洞不通,不知香臭,素髎主之”,第14条原文“鼽衄,发聋,臂重痛,肘挛,痂疥……后溪主之”,等等。

以上这些原文涉及的多种病症为并列关系,病症之间无相关性,出现这些病症时均可取用同一穴位治疗。

3.1.2 病症之间为非并列关系

因发病原因不同,《甲乙经》中单个腧穴的主治病症也有非并列关系,这一点在鼻部病症治疗的相关原文中均有体现,如表1第32条原文“头痛项急,不得顾侧,目眩,鼻不得喘息,舌急难言,刺风府主之”,这里涉及的“鼻不得喘息”为太阳病伤风所致,条文中列举的病症均为太阳中风引起的表证症状,症状之间有相关性;表 1中第 24条原文“疟,实则腰背痛,虚则鼽衄,飞扬主之”中,“鼽衄”是虚证疟的一种表现,疟是主病;表1中第34条原文“癫疾,目䀮䀮,鼽衄,昆仑主之”中“鼽衄”是癫疾的一种表现,癫疾是主病,表1中第11条原文“热病先手臂痛,身热瘛[纵],唇口聚,鼻张目上,汗出如转珠……列缺主之”中,“鼻张”是热病的一种表现,其根本病症为热病,等等。

以上这些原文涉及的病症为非并列关系,病症之间有一定关联,治疗这类鼻部病症时要根据与其关联的病症及病因进行选穴。

总之,《甲乙经》中涉及的鼻部病症非常广泛,几乎涵盖了现代医学的急慢性鼻炎、过敏性鼻炎、鼻窦炎、鼻出血、鼻部疮疡等常见鼻部病症,针刺治疗鼻部病症时,选穴要根据条文中多个病症之间的关系,是并列关系,还是非并列关系,同时结合原文在《甲乙经》中出现的位置,以便准确把握这些鼻部病症治疗用穴的应用条件。此外,《甲乙经》中同一穴位可同时治疗多种鼻部病症,如表1第41条原文“鼻窒口僻,清洟出,不可止,鼽衄有痈,禾髎主之”,其中涉及鼻塞、流清涕、鼻出血、痈 4种病症,均可取禾髎穴治疗;表 1第 45条原文“鼻鼽不利,窒洞气塞,喎僻多洟,鼽衄有痈,迎香主之”,也涉及鼻鼽、鼻塞、多涕、痈4种病症,均可取迎香治疗。以上提示,在针灸治疗鼻部病症时,取穴不必受鼻部病症的现代医学名称影响,现代医学的鼻炎、鼻窦炎、鼻出血等均可取同一穴位治疗。

3.2 涉及的经络和穴位

纳入的48条原文涉及13条经络,48个穴位。涉及经络包括奇经八脉中的督脉和任脉,以及十二正经中除心经外的11条经络,由此可见,《甲乙经》中涉及鼻部病症针灸治疗的取穴经脉非常广,但以膀胱经、大肠经、督脉和胆经为主,因为在本研究涉及的50穴中,有31穴属于这4条经脉,这可能与膀胱经、大肠经、督脉和胆经的循行线路均通过鼻部或头面部有关,符合“循经取穴”和“经脉所过,主治所及”的针灸理论。

此外,本研究中涉及的48个穴位包括膀胱经穴14个,大肠经穴6个,督脉穴6个,胆经穴5个,小肠经穴3个,肺经穴3个,任脉穴2个,心包经穴2个,脾经穴2个,肾经穴2个,胃经穴1个,肝经穴1个,三焦经穴1个。在本研究涉及的48个穴位中,阳经穴37个;特定穴或交会穴34个(其中肘膝关节以下穴位24个),头颈面部穴位19个。

4 讨论

通过对检索的统计结果进行分析,可知《甲乙经》中治疗鼻部病症的穴位有如下特点。

4.1 多为阳经穴

腧穴的治疗作用可分为近治作用和远治作用,即不仅治疗局部病证,还能治疗本经循行所及的远隔部位的病症。手足阳经、任脉和督脉的循行线路均上达鼻所在的头面部。根据远道取穴原理,上达头面部的经脉上的穴位均可以治疗鼻部病症。而《甲乙经》中治疗鼻部病症的48个穴位中,37个为阳经穴,见表1中第 1~10,12~17,20,22~25,30,32,34~36,38~48条原文(第16条与第47条均为京骨穴主治,计为1个穴;第39条为2个穴位)。由此可见,《甲乙经》在治疗鼻部病症时多取阳经穴。

4.2 多为循经穴

鼻位于面部中央,十四条经脉中有多条经脉经过鼻部,如大肠经和胃经交接于鼻旁,膀胱经起于鼻上,任脉督脉交接于鼻下,肝经沿气管到达鼻咽部。根据“经脉所过,主治所及”的原理,以上经脉上的穴位均可以治疗鼻部病症。本研究中涉及的《甲乙经》中治疗鼻部病症的48个穴位中,40个穴位所在的经络到达鼻所在的头面部,见表 1第 1~10,12~17,20,22~26,30~32,34~48条原文(第16条与第47条均为京骨穴主治,计为1个穴;第39条为2个穴位)。

这种循经取穴的特点充分阐释了“经脉所过,主治所及”的针灸理论。

4.3 多为特定穴或交会穴

腧穴,特别是肘膝关节以下的特定穴及交会穴,均能治疗其所属经脉及其相交经脉循行经过部位的病症。在本研究涉及的《甲乙经》中治疗鼻部病症的48个穴位中,特定穴或交会穴34个,表1中除第3、5、7~8、10、17、26、29~30、38、40~41、43、45 条原文外(第16条与第47条均为京骨穴主治,计为1个穴;第39条为2个穴位),均为特定穴或交会穴。在这34个穴位中,肘膝关节以下穴位24个,见表1中第11~16,18~24,27~28,31,33~37,39,42,47~48条原文(第16条与第47条均为京骨穴主治,计为1个穴;第39条2个穴位中1个为五腧穴)。

这一结果表明《甲乙经》中鼻部病症治疗穴位多属特定穴和交会穴。除肘膝关节以下的24个穴位,在本研究涉及的48个穴位中,19个穴位位于头颈及面部。由此可见,《甲乙经》治疗鼻部病症除远端穴外,也强调局部取穴,充分体现了腧穴兼有近治、远治双重作用的特点。这一点与治疗类针灸歌赋中鼻部病症的取穴规律不同[7]。

此外,在研究鼻部病症针灸治疗文献过程中有以下3点体会。一是鼻部病症临床表现多样,如鼻塞、鼻出血、鼻流涕、喷嚏、鼻生疮等,其病因病机也各不相同,但《甲乙经》中鼻部病症的治疗用穴均没有提到脏腑辨证,而是主要根据经络循行选穴,而现代《针灸治疗学》经常用脏腑辨证指导针灸取穴。针灸临床如何合理把握脏腑辨证和经络辨证的关系值得临床思考[8-9]。二是不同鼻部病症可取相同穴位治疗。《甲乙经》中记载的穴位中,很多可以治疗多种鼻部病症,如鼻鼽衄经常一起出现。三是关于同名穴,如临泣、三里、窍阴等,古代文献因语句简练,多不指明准确名称,一般情况下指四肢远端穴位,但临床治疗时可根据病症表现选用具体穴位,也可两个同名穴位均选,以增强疗效[10-12]。