焠刺治疗老年膝骨关节炎疗效观察

李哲,刘益兵,高宇,闫冬

(郑州市骨科医院,郑州 450052)

膝骨关节炎(knee osteoarthritis, KOA)为临床常见慢性退行性关节病变,老年人较为高发。KOA的治疗手段较多,包括膝关节腔内注射药物、口服非甾体类抗炎药物、中医针灸及外科手术等[1]。其中膝关节腔内注射药物、口服非甾体类抗炎药物均有一定的不良反应,而外科手术治疗的风险大且并发症多[2]。而中医针灸的不良反应较少,疗效确切,已成为KOA的主要治疗手段之一。与传统针刺相比,焠刺对机体代谢、局部组织的影响更为显著[3],效果优于传统针刺,但目前关于焠刺疗法在KOA中应用实践较少。鉴于此,本文以常规针刺作为对照,分析焠刺治疗老年KOA患者103例的疗效,结果如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

2013年3月至2018年3月郑州市骨科医院门诊206例老年KOA患者入选。依据就诊顺序编号后以查随机数字表法分为治疗组、对照组,每组103例。两组一般资料有均衡性(P>0.05)。详见表1。本研究获得郑州市骨科医院伦理委员会批准。

1.2 纳入标准

1.2.1 西医诊断标准[4]

①纳入前 1个月反复出现膝关节疼痛;②站位 X线摄片发现关节间隙变窄且软骨下骨发生硬化;③晨僵时间在30 min内;④活动时有骨摩擦感(音);⑤至少2次关节液清亮、黏稠,白细胞<2000个/m;⑥年龄≥40岁。同时符合①②或①③④⑤或①③④⑥即可诊断。

1.2.2 中医辨证标准[5]

主症为关节疼痛、活动受限;次症为膝关节肿胀、痛有定处,且伴腰膝酸软、遇寒加重。舌质暗(红),苔薄,脉滑或弦细。中医辨证为肝肾不足、痰瘀阻滞型。

表1 两组一般资料比较

1.3 纳入标准

①符合 KOA西医诊断标准,且经中医辨证为肝肾不足、痰瘀阻滞型;②年龄在60岁以下,性别不限;③纳入时处于临床症状发作期;④不具备手术治疗指征;⑤签署知情同意相关文件。

1.4 排除标准

①伴代谢性骨病、半月板破裂等影响关节功能的疾病者;②合并心脑血管疾病及肝、肾、造血系统疾病者;③伴精神疾患者;④纳入前3个月内有过相关药物治疗史者;⑤哺乳、妊娠期妇女;⑥对治疗药物过敏者。

2 治疗方案

2.1 治疗组

取患侧伏兔、犊鼻、血海、梁丘、足三里、阴陵泉、阳陵泉、膝阳关、内膝眼穴。患者取仰卧位,应用75%乙醇棉球进行常规消毒,将苏州医疗用品厂有限公司提供的0.35 mm×40 mm毫针置于乙醇灯上,灼烧至发白后迅速刺入穴位,深度为15~25 mm,留针30 min,在留针期间不予行针。隔日治疗1次,共15次。

2.2 对照组

取穴同治疗组。患者取仰卧位,75%乙醇棉球常规消毒后,采用0.35 mm×50~100 mm毫针进行针刺,留针期间不行针。隔日治疗1次,共15次。

3 治疗效果

3.1 观察指标

3.1.1 中医症候评分

两组治疗前后分别对各项中医症候进行评分。主症为关节疼痛、活动受限,按无症状、轻度、中度、重度分别记0分、2分、4分、6分;次症为膝关节肿胀、痛有定处、腰膝酸软、遇寒加重,按无症状、轻度、中度、重度分别记0分、1分、2分、3分。

3.1.2 关节功能

两组治疗前后分别采用Lysholm膝关节评分(LKS评分)评估患者膝关节功能。该量表由瑞典学者Lysholm等研制,Cronbach's α信度系数 0.68。内容包括疼痛、跛行、支撑、肿胀、交锁、不稳定、下蹲、上楼梯8个条目,总分0~100分。>84分表示膝关节功能正常;66~84分表示膝关节功能尚可;<66分表示有明显膝关节功能障碍。

3.1.3 关节腔液炎性细胞因子

治疗前后两组均予以膝关节腔液检查。患者取仰卧位,75%乙醇棉球常规消毒局部,以 2%利多卡因进行局麻,自髌骨上方、股四头肌肌腱外侧将注射器刺入到关节腔内,抽取约2 mL的关节液,采用ELISA法测定白细胞介素1(IL-1)、白细胞介素6(IL-6)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)水平。检测试剂盒由北京中杉生物技术公司提供。

3.2 疗效标准[4]

临床控制:临床症状消失,关节功能活动正常。

显效:临床症状基本消失,关节功能基本正常,能正常工作与活动。

好转:关节疼痛基本消失,关节屈伸基本正常,日常生活基本正常,但工作受到一定影响。

无效:未达到以上标准。

总有效率=[(临床控制+显效+好转)例数/总例数]×100%。

3.3 统计学方法

采用 SPSS23.0软件对所获取的数据进行统计学处理。符合正态分布的计量资料采用均数±标准差表示,比较采用t检验;计数资料以率(%)表示,比较采用卡方检验;等级资料比较采用秩和检验。以P<0.05表示差异有统计学意义。

3.4 治疗结果

3.4.1 两组临床疗效比较

由表2可见,治疗组总有效率高于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。

表2 两组临床疗效比较 (例)

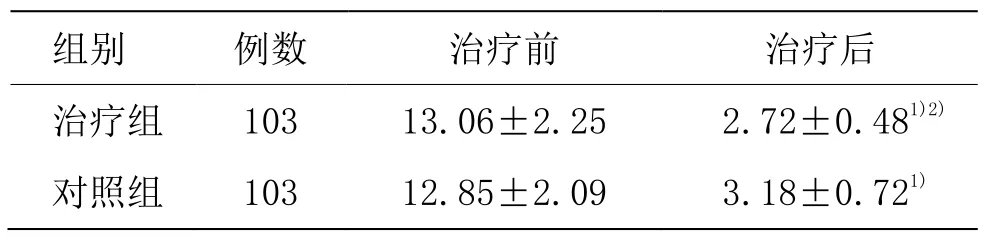

3.4.2 两组治疗前后中医症候评分比较

由表 3可见,治疗前两组中医症候评分比较差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后两组中医症候评分均低于治疗前,差异具有统计学意义(P<0.05),且治疗组治疗后中医症候评分低于对照组(P<0.05)。

表3 两组治疗前后中医症候评分比较 (±s,分)

表3 两组治疗前后中医症候评分比较 (±s,分)

注:与同组治疗前比较1)P<0.05;与对照组比较2)P<0.05

组别 例数 治疗前 治疗后治疗组 103 13.06±2.25 2.72±0.481)2)对照组 103 12.85±2.09 3.18±0.721)

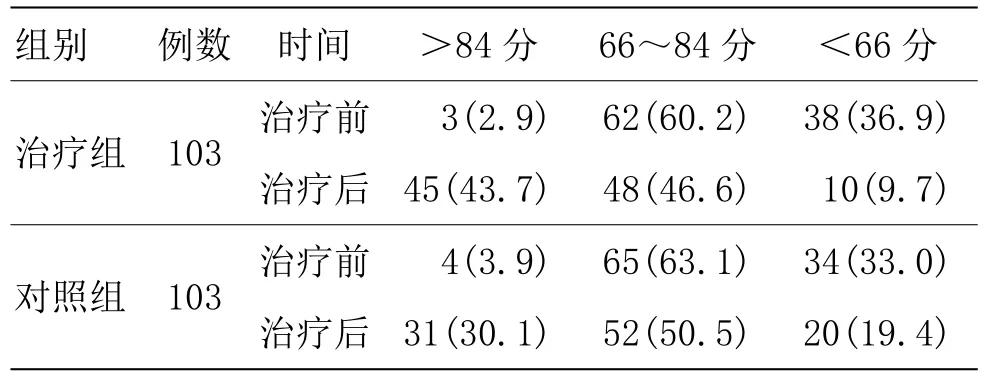

3.4.3 两组治疗前后LKS评分分布比较

由表4可见,治疗前两组LKS评分分布比较差异无统计学意义(P>0.05)。两组治疗前后LKS评分分布比较差异具有统计学意义(P<0.05),且治疗组治疗后LKS评分高于对照组(P<0.05)。

表4 两组治疗前后LKS评分分布比较 [例(%)]

3.4.4 两组治疗前后各项关节腔液炎性细胞因子水平比较

由表5可见,治疗前两组关节腔液IL-1、IL-6、TNF-α水平比较差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后两组 IL-1、IL-6、TNF-α均下降(P<0.05),且治疗组治疗后 IL-1、IL-6、TNF-α水平低于对照组(P<0.05)。

表5 两组治疗前后各项关节腔液炎性细胞因子水平比较 (±s,ng/dL)

表5 两组治疗前后各项关节腔液炎性细胞因子水平比较 (±s,ng/dL)

注:与同组治疗前比较1)P<0.05;与对照组比较2)P<0.05

组别 例数 时间 IL-1images/BZ_131_1588_2304_1663_2352.png TNF-α治疗组 103 治疗前 11.55±1.65 18.62±2.49 17.24±2.22治疗后 3.71±0.921)2) 10.30±1.681)2) 5.11±1.021)2)对照组 103 治疗前 11.76±1.71 18.91±2.71 16.89±2.17治疗后 6.14±1.291) 14.22±2.011) 8.98±2.201)

4 讨论

膝骨关节炎属中医学“痹证”范畴,病机为肝肾亏虚,气血不足,致使筋脉失养或慢性劳损,受风寒湿邪内侵致气血瘀滞,经络气血痹阻,诱发疼痛,属本虚标实之证,肝肾亏虚为本,气血瘀滞为标[6-8]。膝关节为人体重要运动关节,其功能状态对患者生活与工作有密切关联。本研究针对患者肝肾不足、痰瘀阻滞的病机,重点选用局部腧穴进行治疗,其中血海能活血祛瘀;梁丘为足阳明胃经郄穴,可通经利节、通经止痛;阴陵泉属足太阴脾经,能健脾渗湿、通利三焦;阳陵泉为八会穴之筋会,具有强健筋骨、祛湿止痛的作用;膝阳关属足少阳胆经,可清热祛湿;足三里为足阳明胃经的主要穴位之一,能固本培元、燥化脾湿;内膝眼属经外奇穴下肢部穴,可疏通关节气血;犊鼻穴属足阳明胃经,能通经活络、疏风散寒、理气消肿止痛;伏兔穴属足阳明胃经,可温经行气,与阳陵泉、足三里配伍有温经散寒的功效;阿是穴为脏腑组织与经络系统的重要连接点,能沟通上下内外,输布气血营养,是治病的最佳刺激点[9]。选取以上穴位进行针刺,可有效排出患者体内湿邪,并活血化瘀、通经活络,从而缓解患者膝关节肿胀、疼痛,促进关节功能恢复。现代研究[10-11]证实,针刺治疗可改善关节局部血液循环,放松局部肌肉,并通过抑制内啡肽的分泌来减轻疼痛。

相关研究[12-13]表明,焠刺机体病灶或阳性反应点可有效消除组织水肿、充血、挛缩,促进血液循环,改善机体代谢。此外,将毫针置于乙醇灯上加热,最高温度可达 800℃,针尖携带该温度刺入穴位,可促使病变组织变性坏死,并促发健康组织再生[14]。“第二优势灶”理论认为,疼痛发生时,中枢神经系统内会形成一个兴奋灶,且兴奋强度更高的病灶会抑制兴奋性低的病灶[15]。焠刺的高温刺激可在中枢神经系统内形成另一个兴奋灶,且兴奋性高于患者的原始疼痛病灶,使疼痛病灶的兴奋性受到抑制,最终达到更理想的治疗效果。本研究结果显示,治疗组经焠刺治疗后总有效率达 94.2%,明显高于对照组的 85.4%,且治疗组治疗后的中医症候评分及LKS评分分布改善情况均较对照组优,提示焠刺治疗老年KOA疗效较好,其可有效缓解患者疼痛及肿胀症状,促进关节功能改善。

此外,局部炎性反应也是 KOA患者疼痛的另一个重要原因,病变关节的软骨细胞可激活炎性介质,分泌IL-1、IL-6、TNF-α等炎性细胞因子[16-17]。有效抑制炎性细胞因子的过度表达对延缓KOA患者病情有积极临床意义。本次治疗组治疗后的膝关节腔液中 IL-1、IL-6及 TNF-α水平下降幅度均较对照组大,提示焠刺更有利于消除炎性细胞因子。笔者认为,焠刺的高温刺激可促使病变组织坏死,灼伤膝关节腔液中炎性细胞因子,改善局部微环境[18]。综合以上,笔者认为毫针焠刺治疗 KOA的机制可能为调整人体痛感系统;改善局部新陈代谢和血液循环;灼伤病变组织以改善局部微环境,消除炎性物质。