扶脾益肠汤联合扶正和祛邪胶囊对结肠癌术后疗效的影响

(辽宁省本溪市中医院外科,辽宁 本溪 117000)

结肠癌是临床上较为常见的胃肠道肿瘤,多数为恶性肿瘤,常发生位置在直肠附近,近年来人们饮食习惯的改变使结肠癌的发病率逐渐上升[1]。主要临床表现为的排便问题、腹痛、肿块等,威胁患者的健康和生命安全。对于该病症通常采用手术进行治疗,需要配合化疗进行,因此术后恢复需要较长的时间,治疗效果不理想[2-3]。随着中医理论的完善和发展,将其运用到结肠癌术后康复性治疗中具有良好的效果,且不良反应发生情况较少,中医自古以来将结肠癌的临床体征归于肠风等,主要是由于正气内亏,外邪侵害等,造成了气血生化不足,气滞血瘀,进而导致结肠癌症的发生。中医多采取扶正、祛邪为主,其中扶脾益肠汤有健脾益气、滋阴解毒的功效,能使免疫功能得到加强,能够对患者术后恢复产生良好影响,且扶正和祛邪胶囊也能实现扶正,祛邪和理气的作用,因此和扶脾益肠汤联合应用效果更佳。本文选取2017年6月至2018年7月在本院接受治疗的结肠癌术后患者72例进行了分组研究,具体报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料:研究资料选取2017年6月至2018年7月在本院接受治疗的结肠癌术后患者72例,按照随机数表法将患者分为对照组和观察组各36例,对照组男性18例,女性18例,年龄38~72岁,平均(55.24±6.34)岁,体质量指数平均(31.31±3.21)kg/m2;观察组男性17例,女性19例,年龄40~71岁,平均(56.74±5.93)岁,体质量指数平均(30.54±3.87)kg/m2。两组患者在年龄、性别等基本资料方面,差异性不明显(P>0.05),没有统计学意义。可进行对比。

纳入标准:入选患者符合《中国常见恶性肿瘤诊治规范》[4]中的结肠癌诊断标准,且均已成功完成结肠癌手术的患者,且和中医的脾气虚证标准相吻合,表现为主症少力,食量少、消化差。其他症状表现为精神疲惫、懒言少语、腹痛恶心、肠鸣、面色萎靡、枯黄,且排便无力,舌质淡、舌苔薄白,脉细弱等。且具备2~3个症状的患者,且预计生存时间在3个月以上。排除标准,有精神病状态的患者,排除严重的心脏疾病患者以及肾功能不全的患者以及依从性差,对治疗药物过敏患者。

1.2 方法:对照组患者采取常规治疗+扶脾益肠汤进行治疗,具体措施如下:①给予对照组营养支持和化疗,在术后给予奥沙利铂(85 mg/m2)、亚叶酸钙 (200 mg/m2) 静脉滴注,氟尿嘧啶 (400 mg/m2)静脉滴注2 h,随后需要每2周进行1次,持续6次。②给予患者扶脾益肠汤进行治疗,具体组方为:党参、黄芪、白术、白芍各15 g、柴胡、防风、延胡索、木香、枳实各10 g,肉桂、干姜各3 g,砂仁6 g、甘草5 g。加水300 mL煎服,分早晚各服用150 mL。联合化疗用药口服12周。

观察组患者部分用药和对照组保持一致,采取扶正胶囊和祛邪胶囊,扶正胶囊的主要由人参、茯苓、甘草、肉豆蔻、陈皮、木香、白术等。祛邪胶囊主要成分有巴豆、干姜、川乌、橘红、吴茱萸、官桂、半夏等,构成。两种胶囊均为60粒/瓶,由中国中医科学院西苑药剂科提供。每次1粒,每天1次,每周可增加1粒,最大为6粒,连续口服12周。

1.3 观察指标:①对比两组患者的血清肿瘤标志物(CEA),两组患者在接受治疗前后进行CEA水平检查。②治疗完成后,对两组患者的治疗效果进行评价,疗效判定标准为:显效:患者临床症状完全消失(持续观察4周),体温等各项生命指标恢复正常,有效:患者临床症状部分消失(持续观察4周),体温等各项生命指标基本恢复正常,肿瘤负荷减少50%以上;无效:患者临床症状改善情况不明显,体温等各项生命指标变化不大。治疗有效率=(显效+有效)/总例数×100%。③参考《中医消化病诊疗指南》[5]对比两组患者的中医证候积分,包括食少纳差、腹胀腹痛、体倦无力以及大便异常等症候,其中无症状记0分,轻度症状记1分;中度症状记2分,重度症状记3分。分值越高则说明患者的不良反应症状越严重。

1.4 数据处理:将患者治疗效果等相关数据代入SPSS23.0统计学软件进行处理,计数资料(%、n)通过χ2进行检验,计量资料(±s)通过t值进行检验,P值在0.05以下,表明差异有统计学意义。

2 结果

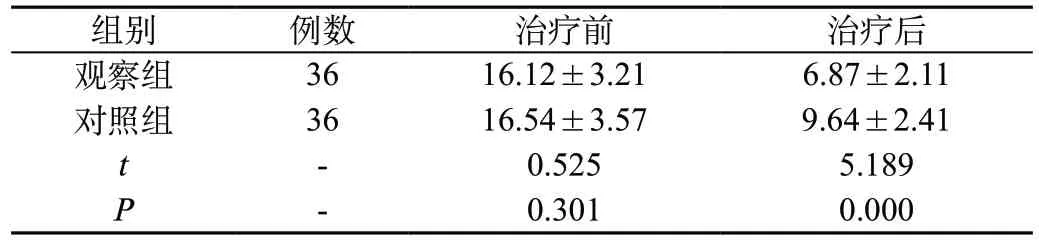

2.1 两组患者的血清肿瘤标志物评分:观察组患者的血清肿瘤标志物评分明显优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者的CEA水平(±s,µg/L)

表1 两组患者的CEA水平(±s,µg/L)

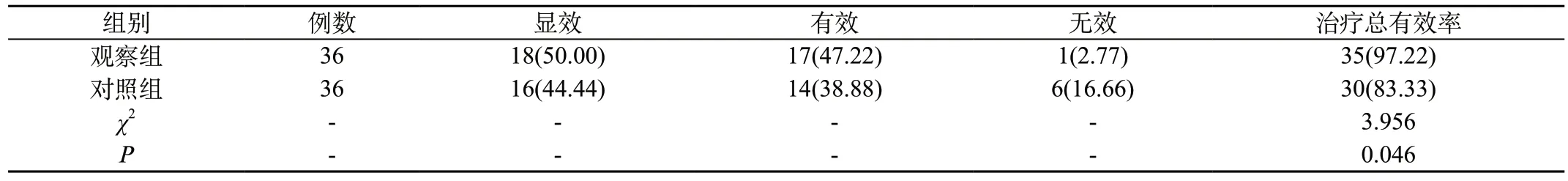

2.2 两组患者的治疗效果:观察组患者的治疗总有效率97.22%(35/36)高于对照组的83.33%(30/36),差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患者的治疗情况分析[n(%)]

2.3 两组患者中医侯正(证候)积分情况:治疗前,观察组患者的体倦无力、食少纳差、腹胀腹痛、大便异常等评分为(2.13±0.12)、(1.97±0.41)、(2.17±0.21)、(2.13±0.21),对照组为(2.9±0.15)、(2.01±0.39)、(2.15±0.18)、(2.15±0.13)。其中(t=1.249、0.467、0.268、0.486,P=0.108、0.31、0.395、0.314)。治疗后,观察组患者的体倦无力、食少纳差、腹胀腹痛、大便异常等评分为(0.91±0.11)、(0.97±0.13)、(0.94±0.14)、(0.81±0.20),对照组为(1.53±0.21)、(1.41±0.27)、(1.37±0.14)、(1.45±0.24)。其中(t=15.692、8.810、17.274、12.292,P=0.000、0.000、0.000、0.000)。治疗前两组患者的中医证候积分比较,差异不明显,并无统计学意义,(P>0.05)。治疗完成后,观察组患者的中医证候积分明显优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

3 讨 论

结肠癌是一种多发于中老年群体的胃肠道肿瘤,且多数为恶性肿瘤,常发生在直肠附近,临床症状为食少纳差、腹胀腹痛、体倦无力、大便异常、肿块等,对患者的健康造成了一定的影响[7-8]。结肠癌通常需要开腹手术进行治疗,术后阶段需要配合化疗进行,因此术后恢复需要较长的时间,恢复治疗效果不理想。而中医将结肠癌的临床体征归于肠风、肠毒等,随着中医理论的完善和发展,扶脾益肠汤联合扶正和祛邪胶囊等中成药运用到结肠癌术后康复性治疗中具有良好的效果[9]。如扶脾益肠汤有健脾益气、滋阴解毒的功效,可增强机体免疫力。且中医认为,结肠癌术后患者的脾胃均受到损伤,容易导致湿浊内生,且脾胃是气血生化之源头,受损则会使正气不足,容易受到外邪入体,使邪毒滞留于肠道中,时间一长容易造成患者病情加重,而化疗对患者的身体有着进一步的损害作用,使气血两亏。而扶脾益肠汤组方有黄芪,可补元气,恢复胃部功能;党参可养阴生津、补气益血,有效弥补化疗亏损的气血。白术可健脾胃经,燥湿利水。枳实、白芍、肉桂等重要,能使患者的肠胃的有效滋补。而扶正和祛邪胶囊多为中成药组成,以扶正、祛邪为主,也有理气、解毒的功效,扶正胶囊由肉豆蔻、陈皮等具有温中化湿、驱寒行气的功效,鸡内金、炒麦芽等可以开胃消食,诸多草药联用具有健脾益气的功效。而祛邪胶囊方中有吴茱萸、干姜、川乌等,这些成分均有散寒消积的功效,再辅之以橘红、半夏,可有效发挥出燥湿化痰、行气活血的功效。扶正和祛邪胶囊配合扶脾益肠汤,是对常规治疗手段的有效补充,能够对化疗产生的气血亏损进行修复,促进患者术后康复[10]。本次研究中,观察组患者的血清肿瘤标志物评分明显优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),观察组患者的治疗总有效率97.22%高于对照组的83.33%,差异有统计学意义(P<0.05),观察组患者的中医侯正积分明显优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),和雷霄[11]等的研究结果一致。

综上所述,扶脾益肠汤联合扶正和祛邪胶囊对结肠癌术后疗效显著,可有效改善中医侯正积分,改善预后,值得推广。