创伤性失血患者血细胞比容、酸碱度与凝血功能的相关性

李晓冰,王晓静

全球每年约10%的死亡源于创伤,其中出血占死亡的40%,患者死亡多由于多器官功能障碍综合征导致,除此之外,出血后凝血因子的丢失与凝血激活造成的消耗引起的凝血功能障碍可加大创伤性出血的病死率,且患者在创伤后早期,接受大量液体的治疗导致凝血因子大量释放可增加患者凝血障碍[1-2]。因而临床进行抢救与治疗时,需监测患者凝血状态,并进行合理干预,利于预后[3]。基于此,本资料进一步分析创伤性失血患者血细胞比容(Hct)、酸碱度(pH)与凝血功能的相关性,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2018年1月—2019年12月我院急诊科收治的创伤性失血患者60例。纳入标准:损伤严重评分(ISS)≥16分;患者意识异常,面色改变;排除标准:先天性凝血功能障碍者,入院前6个月内服用抗凝药物者。其中男38例,女22例;年龄19~63(50.45±3.47)岁;车祸伤、外伤、坠跌伤分别为24例、18例、18例。

1.2 方法 采用日本希森美康XT-1800i全自动血细胞分析仪检测患者的Hct水平,pH试纸检测血液中酸碱性的强弱;积水(日本)coapresta 2000血凝仪检测凝血功能,包括凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、凝血酶时间(TT)、纤维蛋白原(FIB)。凝血功能正常参考范围:PT:11~14 s ;APTT:25~37 s ;TT:12~16 s;FIB:2~4 g/L。

1.3 评价指标 记录患者Hct、pH水平,将Hct水平划分为:Hct≤10%、10%

2 结果

2.1 患者Hct、pH值分布情况 Hct值中,Hct>20%患者占比最大(53.33%);而pH值中,7.2

表1 患者Hct、pH值分布情况

2.2 不同Hct水平患者间凝血功能比较 随着Hct值的升高,患者PT、APTT、TT指标水平总体呈下降趋势,FIB水平呈升高趋势,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 不同Hct水平患者间凝血功能比较

2.3 不同pH水平患者间凝血功能比较 随着pH值的升高,患者PT、APTT、TT指标水平总体呈下降趋势,FIB水平呈升高趋势,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 不同pH水平患者间凝血功能比较

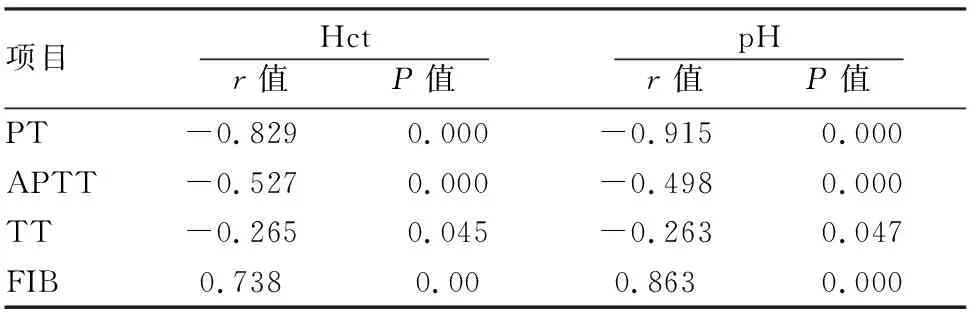

2.4 患者Hct、pH值(pH<7.45)与凝血功能相关性 患者Hct、pH值(pH<7.45)与PT、APTT、TT呈负相关(r<0,P<0.05),与FIB呈正相关(r>0,P<0.05)。见表4。

表4 患者Hct、pH值(pH<7.45)与凝血功能相关性

3 讨论

创伤性出血是指由于创伤造成机体大血管或脏器破裂引起的出血,出血与外伤同时发生,易导致患者休克危及生命[4-5]。特别对于创伤性大出血无开放性损伤出血的患者,如出现明显的面色、口唇等贫血症状,需引起高度重视[6]。创伤性出血可导致机体内环境发生一系列变化,其中凝血功能障碍是引起创伤性出血患者死亡的重要原因之一,新输入的液体不完全有血小板及凝血因子等参与凝血的成分,因此随着输液量的增加可逐渐发生稀释性的凝血功能下降,导致患者处于低凝状态。此外,继发的低体温、酸中毒等病理生理改变,可进一步恶化凝血功能障碍,因此检测创伤患者凝血功能具有重要的临床意义[7-9]。

血液pH值始终保持在一个较稳定的状态,正常值为7.35~7.45,若血液中pH值下降0.2,机体的输氧量会减少69.4%,从而造成机体组织缺氧与酸中毒,加重凝血功能障碍[10-12],因而检测血液pH值,并进行维持机体酸碱平衡利于改善机体凝血状态。Hct测定的临床意义基本同红细胞计数或血红蛋白测定,常用作贫血诊断和分类的指标,也可以用于临床上判定患者是否需要补液或补充电解质的依据,可反映创伤性出血患者的失血量。一般Hct>30%不需要进行输血,因而控制Hct水平对于监测创伤性出血治疗具有重要的临床价值[13-14]。本资料中,通过监测患者的pH值、Hct水平发现,Hct≤20%患者为42人,占比较大,而Hct降低,机体红细胞数量降低,患者易出现低氧、凝血功能紊乱等症状,因而Hct≤20%者凝血状态较差。且Hct≤20%,pH值≤7.2占比较多,Hct>20%时,7.2 综上所述,创伤性失血患者Hct、pH水平越低,患者的凝血障碍越严重,检测Hct、pH水平利于评估患者的凝血功能,对于临床治疗具有重要的参考价值。