构建一体多元的中华民族共同体意识

摘要:中华民族共同体意识以一种共同性意识的发生、存续与构建为前提,它具体体现在了个人、社会与文化这些根基性的要素构成维度上。这些维度分布体现了差异性和共同性以及多元与一体的在自我表达上的不同,同时又在它们之间辩证性地相互有所支撑,形成了一种相对稳定的三角形模式結构的表达。并最终会以位居于上位的文化为更具归总性的或一体性意象的价值引领,使得真实世界之中所存在的差异性多元相互融汇而成为一体多元的真实表现。文化要求在这个意义上与物质发展的高度积累相互匹配,以此来实现精神世界的自我提升。这种应对物质世界变化的精神世界的提升是构建一体多元的中华民族共同体意识的根本路径之所在。

关键词:中华民族共同体意识;一体多元;精神世界的提升;差异性;共同性

中图分类号:C955文献标识码:A文章编号:1000-5099(2021)06-0001-13

在今天,面对着二十一世纪以来日益明显的世界性的文化转型,我们似乎更应该有必要从一种文明史以及文明比较的意义上去重新理解中华民族共同体意识的构建这个重大问题的现实意义和理想价值。这里实际上涉及到了作为人类学最为基本的问题一和多或一体和多元之间的辩证关系,即文明乃至于文化的一体性与多样性存在的关系,由此而了解到这背后,在人生活的不同层面的不同表达以及共同性意识构造的机理究竟为何。由这一认识为出发点,当下“铸牢中华民族共同体意识”中共同性意识追求的“铸牢”才会变成是一种真正的有的放矢,并会因此而有所作为,即为此可以找出一个切实可行的抓手,对现实存在予以清晰地把握,并使得一种“合而分之”的现实存在以及与“分而合之”的理想观念之间会有一个相互容纳与构造的宽阔空间,不至于因为相互的抗衡、挤压以及对抗而失去社会文化发展的统合性活动力。如此去看,真正能够构建起一种多元一体抑或一体多元的所谓一体两面或一体多面的一个真正有伸缩度以及有正反两方面去看问题的辩证性的民族关系才有可能,或者由此去理解中华民族共同体意识的发生、背景和机理之所在,才会使民族精神的提升变得可能、可以与切实可行。

一、共同性意识获得的基础

在预备全方位地去思考中华民族共同意识这个问题之前,我们应该先去面对于所谓人类的,或人群的共同性意识产生的基础这一关键性的问题。或者说,我们显然是真正有必要去深入探究这些问题的真实存在,即我们人类作为一种社会性或群体性的存在,其形成了彼此间有着一种共同体意识的心理、社会以及文化的那个基础性的构成究竟是怎样的;而在差异分殊的个体与群体之间形成了“心往一处想,劲往一处使”的合力的基础又是怎样的,或者彼此间的共识究竟是如何发生的;同时还应当了解到,在其背后的自我生成与转化的逻辑过程根本又会是怎样的,它会基于怎样的一种文化模式而有一种自我的构造与提升。

很显然,若是丝毫没有此一先期性的问题探究,以此来作为更大范围的中华民族共同体意识乃至于人类命运共同体问题探求的铺垫,那作为一种在思想观念上以及民众生活之中具有一种引领性意义的“铸牢中华民族共同体意识”中的所谓“铸牢”两个字便不可能是有一种真正的根基可以去依靠的,这就宛若一幢宏大的建筑物,如果建筑师对它的基础性结构与构造,包括地基或地层学的地质构成不先有一种清晰的了解或掌握,那么在未来将如何构筑基于这一基础之上的那些绚烂多姿、富丽堂皇的建筑物,自然也便无法真正确定或规划,甚至还可以悲观地说,如果是那样盲目地去想、去做,在很大的程度上会有一种踏雪过冰河的冒险性存在,甚至可能会使得一种宏伟的建筑物有一种如泰坦尼克号悲剧一般的坍塌或不可牢固构建的风险性以及危险性的真实存在和可能。

当然,对于我们所关心的这个核心问题,首先,若要论及一种共同体意识的铸牢或铸造,它必然是要以人的一种共同性意识的存在之可能为前提和依据,并需要在此基础上不断去予以一种自我构筑和完善,才可能真正得以发展和壮大。换言之,也只有真正能够细致而有条理地去弄清楚了人的共同性意识的产生与构造的根本机理之后,才算最终弄清楚,对于一个宏大理论意义上,并且是最新应对于全球新秩序的发生以及本土资源的新动员机制而发展出来的中华民族共同体意识这一点而言[1],其所能够得以构建的真实可能性以及全部的合法性基础及来源究竟又会是怎样的,或者说它作为一种多民族之上的超越性存在的那种民族共同性意识的生产,其究竟又会是存在哪里,或者说可以在哪个方向上去予以一种努力的追求和自我营造。

显而易见,如此清晰明确的问题意识,也迫使着我们别无他途,又一下子转回到了人本身这一曾经被很多研究者所一直予以忽视的问题上来,也就是在今日中国乃至世界性的民族关系的思考之中,应该是要从一种曾经的民族之别的单一认识维度真正转向到一种民族之合与团结的新维度思考上来,因此看到或者注意到一种人的共在及其诸多可能性的形式,而非单单是追求各自独立的,喜欢去划定某一个可以用来作为留守边界的民族存在,这毋庸置疑是一种有关于人的社会与人群构成关系的基于一种差异性现实的统合观的新发展。它将一种人群之合的问题看成是一种现实事物中真实可见的一面,而将其他所谓人群不合的问题,包括文明冲突的问题,同样也是放置在了如何借助于一种思想智慧而去造就一种由不合而合的理想价值的文化观。[2]

而但凡触及到了一种人的问题,它必然又是多维度、复杂性而非单一维度、简单化的发生。与此同时,人自身生活的复杂性和不确定性,也决定着人的存在样态的多维性及多样性。这一点显然也是为一种最为基础性的人类学知识所予以承认或认可的,并且还会成为人类学家要去特别坚持的一项最为基本的人类学认知原则。这方面,如果专就人自身的发展与存在而言,我们便需要从下面这样具有核心意义的三个维度去探究并挖掘出构成一种人的共同性意识存在的原则或机理之所在。而这三个维度,无疑便是个人、社会与文化,这恐怕也是很多人类学家面对现实的问题在去予以应对解答时的一种最为基础性的概念界定。[3]

而单单就一个个体存在之人其本身的意识发展而言,它首先是一个个体心理学的问题,这是基于一种个体心理发生的知、情、意诸心理量度的发展过程而有的必然结果。概括而言,它显然又是一个个体认同所可能发生的基础的心理学问题,也就是一个人该如何将自己在一种认同选择的过程中去等同于某一事物、某一人,乃至于某一符号象征的那种自我同一性的心理选择过程。而就个体自身的发展而言,这一细微的过程,在个体意识之中究竟又是如何发生的,这恐怕才是最值得我们去予以认真关注的一个问题。因为对于这一问题的解答,实际上将会涉及到一种共同体意识产生的最为基础性的动力来源,即落实到了一种个体行为的发生学上去。为此,我们自然可以花些力气去回溯一下心理学中的有关于自我认同研究的那些概念和理论,而在这方面的文献无疑又是浩如烟海,但很显然,这些文献又都不可避免地会以美国精神分析派的人格心理学家埃里克森(Erik Homburger Erikson)的有关于人在儿童期的那个阶段里的自我认同分析为根基,而他所真正关注的恰又是有关于一个人认同产生的那个最为原初性根源的这一问题,并以此为所有个体认同发生问题分析的最为原初的出发点。而埃里克森的此一理论,很显然是以一种安全感的获得为其全部问题讨论的基础的。[4]

很显然,在个体的层面上,依据埃里克森的理论,人是先有了一种在认同上的危机感和自我焦虑的出现,然后才会有着如何去克服此种焦虑以获得一种安全感认同的诉求,并以一己之孤立无援去将自己从内心之中无意识地去等同于某种外在的真实可获得的一种稳定性依赖的存在或归属。而在这些外在存在或归属之中,包括人、事、物的发生均可容括在内,并以一种个体之存在的安全感或同一性,为一种自我认同获得机制的最根本所在。对于人类个体的存在而言,能够去获得一种自我认同或同一性的共同性意识基础发生的机理或过程,大略也便就是如此,而这显然属于心理学门槛之内的常识之见,并无什么特别的新异之处,但恰是从这样的旧有理论分析之中可以看到,一种有关个体的共同性意识的发生如何能够获得的这一道理,显然已经基本上都隐含于这个对于个体性的自我认同的理解和过程之中了。换言之,若要能够去理解一种个体层面的共同意识的获得,这种自我认同诉求的过程分析显然是不能予以去真正忽视或忽略的,它是全部问题存在的基础。

预备要去理解人的共同意识产生的第二个方面,便可谓是社会这一维度了。此一维度,却正像社会学家经常会忘记了心理学一样,同样也是易于为心理学家所忽视、不在意,甚或是完全遗忘掉的。但要铭记于心的一点便是,人终究还是要生活在社会之中的,而一个人若脱离开了某种社会关系的制约或羁绊,也便是无法真正可以有其个体独立或孤立存在的可能了。在此意义上,社会显然又并非像社会心理学家所想象的那么具有一种社会影响人或人影响社会的单一向度的存在,实际它更应该是双向度的,换言之,既要清楚社会在一直影响着人,同时,反过来,人也在同样影响着社会。这种个人与社会之间交互性影响的二重性关系,从英国吉登斯的社会理论中得到了一种最为清晰的表达[5],而这一点,对任何一位圈内的社会学家而言,自然也都应该属于是一种常识性的认识了,无需再多赘述。

但在社会这一方面,我们可以清楚地知道,社会若真的是要有一种良好秩序的出现,那是非要有一些最为基本的或基础的共同性来作为其秩序生成和运行保障的。它,言外之意的社会总体,显然是通过对于造就出一种秩序的那些规则的人人遵守而强制附加上来的一种社会共同性或传统社会所谓风俗习惯的遵守,由此,或基于此,一种社会的秩序,不论是传统的还是现代的,才真正能够得以构建,而一旦是违反了此一规则,便是可能会遭受到一种由社会所认可或承认的法律所施予的制裁和惩罚。因此,任何的社会规则,它都必然是先入为主地存在着,是人一生下来便已然存在着并发挥其作用的各种社会制度和生活安排,它们体现在了人的时空坐落之中。很明显,或者至少对今天的人而言是很明显的,那便是自有人类社会开始,这些规则性的约制或者束缚便是先于人的降生到或进入到了这个社会之中而预先就已经存在着的,正如法国思想家卢梭所慨叹的那样,人“无处不在枷锁之中”卢梭在《社会契约论》开篇就言:Man is born free; and everywhere he is in chains.可注意英语翻译中的时态表达,前一个是过去分词,表示完成时态,后一个是现在时态,表示当下,即所谓“人生而自由,但是无处不在枷锁之中”引自Jean Jacques Rousseau,The Social Contract & Discourses.Translated by G.D.H.Cole,Lodnon & Toronto:J.M.Dent & Sons Ltd,1923年第5页。了,它们也必然会成为一个社会维持其存在的最具核心性的特征或关键性原则。而所谓的社会规则,其所存在的一个最为重要的作用或目的,恰又是在无形之中造就了某种共同性意识和行为。因此可以说,对个体而言的那些行为控制的法则,在产生出或造就出一种在规则遵守上的认同或者共同性意识之余,则必然是属于社会中的一个附带性的结果而出現的,它并非是最初的社会意愿之所在,或其追求的最为根本性的目标。换言之,社会结合的初衷不在于个体控制,不在于立法本身,更不在于堂而皇之的井然有序本身,而最为根本首要的是在于一种促进人群合作的共同性意识的生产及共同或公共目标的真正实现。

很显然,社会本身所真正要求的便是在一种规则遵守前提下去形成一种秩序上的共同性意识的存在。尽管每个群体,其在各自角色上或次群体位置中所遵守的规则内容形式上会有所不同,但显然在能够或必须去遵守规则这一点上,大家则是彼此间可以相通的,或者说会有某种共同性或共通性意识的存在,这也便可以因此而无形之中造就出一种为大家所持守的共同性意识出来。而社会在此意义上,恰正是基于一种对于规则所塑造甚或规训出来的共同性意识的追求这一点,去实现一种社会意义上的规则驱动下的秩序发生。

而作为共同性意识构造第三个方面的所谓文化维度的共同性意识的制造,其机制也同样是显而易见的。在這一点上,文化尽管可以为个体和社会所拥有或共享,但它的存在便一定会是超越个体和社会之上。一句话,文化从结构形态的意义上而言是一种超越性的上位存在,但它又不失其对于身处下位的社会与个人这另外两个维度有着一种粘连性的黏合作用的发挥。很明显,文化自身所具有的此种黏合剂的作用,使得这种人群之中的共同性或共同体的目标或价值极为易于达成与实现。而在这一方面,文化的存在,不论它是物质性的还是非物质性的形式,都必然天生地具有一种在人群之中的价值引导属性。而若反过来去看,道理也是一样,凡是可以或者能够去做一种真正的人群或大众社会之中的价值引导的,其本身就会有一种在人群价值上的共同性意识或认同与认可的存在,否则,所谓的这种价值引导,也就成为一种不可能了,或者滑落成为是一种极度空洞的存在而无法真正落地生根。

而且,恰是因为一种具有超越性的文化价值的存在,它自身便能够具有一种黏合或粘连性的功能,使那些日益离散的、具足自我中心的个体或诸群体间真正能够实现一种彼此的共同性意识或价值认同,如此,文化便不会是一种其边界纯粹只会划定在某一个拥有文化或浸润其中的个体性存在的这个范围之内,换言之,它便不会是一种纯粹的个体自由意义上的那种随心所欲,不会是一种目中无他人的孤寂性自我存在,当然也不会是一种单纯以社会为边界意义上的那种规则的强制性。在这一点上,文化必然是要出乎于社会之上的,但同时又会与每个人的生活息息相关。因此,理解以及运用文化的社会整合之功的人们,他们也只可能是借用一种见诸于个人内心之中的如心领神会一般的文化觉悟或文化自觉。而恰正是因为此种文化觉悟或文化自觉的存在,才会真正在人们的意识之中有一种所谓的思想上或者观念上的价值认同的发生和存在。

二、一体多元的文化模式

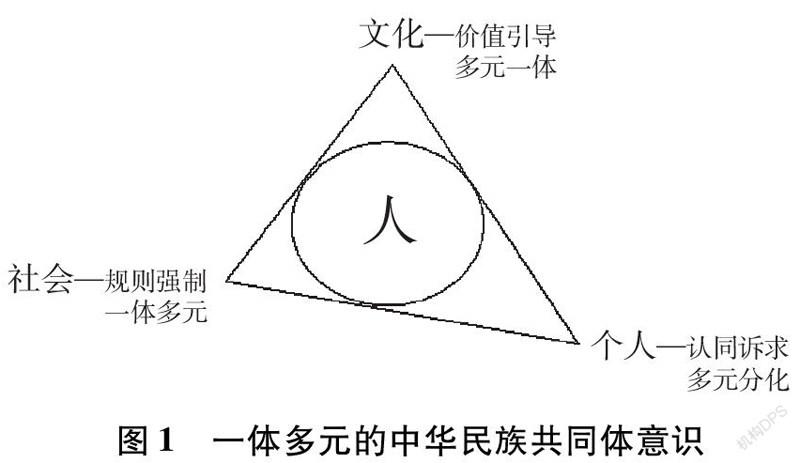

因此,我们可以借如上的分析来构想出一个以个人、社会与文化为三角形的模式结构,它们在构造出人的共同性意识上的各自属性如上文所述,但是对于它们之间的关系,特别是由此而体现在人类学的最为基本的一和多之间的辩证存在上的可能模式,还需要进一步说明。显然,在个人、社会与文化这一相对稳固且持久的三角形关系的结构中,它必然是以人为核心的一种文化表达(参见图1)。因此,它也往往会体现出其在一体性或者统合性价值上的引导作用的发挥。而在一种共同性的获得上,一切以文化为枢纽的共同性意识的构建,它也便是易于去真正实现的。而所谓的差异性或多元表达,那也更多地存在于文化之间而不会是文化内部,而所谓群体内部的亚文化或次文化,也不过就是这种总体文化的某种属性的特殊性表达而已,所谓万变而不离其宗,文化自身在此意义上而言是有着一种天然的一体性倾向存在的。

因此,完全可以去做如下的一种设想,整体性存在的而非分裂开存在的社会,它必然是要由一种文化去予以相互间粘连在一起的,而人也无一例外地恰又是或生存在某种文化之中。显然,在种种文化的背后,似乎还存在着一种天然的对于彼此间共同性意识生产上的自我欲求,即有一种天然的倾向于去寻找共同性的要求,而这正是因为有着这种共同性追求的要求存在,进而才使得文化的一体性得以真正的发展与表现出来,并也因此而容纳了个人与社会之中的多元存在于其中,这可谓是一种最为典型的一体多元的一多间的辩证形态的存在了。

而在一种社会的维度上,它因为是根基于某种社会内部规则的强制性遵守与秩序的规则驱动,因此而更多地会体现出社会之中的不同的人,因为担负着社会中不同的角色而要去遵守不同的要求他们各自需遵守的规则,借此而形成了一种差异性或者差序性的社会等级或社会区分出来,这很明显便是一种社会之中或社会内部的差异性存在或分化,而社会,就其完整性而言,则是在一体前提下的内在多元分化,即于一个整体社会之中的多元分化存在意义上的差异性群体表达,或简而言之的一体多元的一和多间的辩证存在。

因此,一种社会之中的共同性意识的存在,它必然是要受制于一种制度性存在的或由此所要求的一种共同性,但却又内涵着一种无可避开的,或者说是一种自然倾向的内在的自我分化上的差异性。显然,若是能够相比于文化维度上的那种共同性的实现,社会层面的彼此间的共同性,或者一致性的获得,一般而言都是比较难于去真正实现和达成的,因为它根本上体现着一种基于社会中的成员各自分工协作基础上的各种分化,这根本上要求的是一种相互依赖性,就如一架运转良好的机器一般,各零部件的结构功能差异性不同也必然是一种先在的要求或条件。这就如我们的有机体一般,眼耳鼻舌身,各个部位都会是不同的,各个部位也都有其各自的结构和功能上的差异性存在,如此才能真正使得身体各部分能够协调有序地运转起来,否则便不会有所谓真正意义上的身体本身作为一个整体的存在。

而与文化与社会这两个维度的共同性意识的获得相比较,所谓个人层面的那种彼此间共同性意识的实现,它往往也是最难以去达到和实现的,因为它是根基于所谓天然的独立性的个体差异性前提下的一种个体的自我认同上的诉求,这会最为明显地表现为一种纯粹的个体差异性的多样存在,而它的自然属性便是多元分化。实际上,这很明显地便是基于一种有似于个人之口味上的那种众口难调的不同或差异之上的,而随之才会有体现于一切的个体之间的那种有似于今天世界更多会去看重于个人价值表达的那种所谓“私人订制”一般的纷繁复杂的别样差异的不同性的发生,而这又可谓是一种纯粹的个体自我在多元分化趋势下的一种个体性存在的生存逻辑,但恰是因为一种纯粹的个体孤寂生存的不可能,或者一种所谓的孤寂的生活从来都是一些有闲阶层人士的一种自我理想生活的存在而已,如此,若要去面对真实生活之中的那些个体化的存在,他们作为个体的人,必然是会有着一种基于那种多元分化的自然属性而去行为的,但也不能否认的一点便是,他们又同时会有人所特有的那种社会与文化的非自然的而是社会决定的归属感属性的存在,即个体的人会有一种趋向于或在理想之中渴求于一己之个体性之上的那种群体性地归属于某一项社会规则或某一种文化价值的认同取向。

因此可知,在个体生活层面上,超出某一个个体层面的那种共同性的获得,它必然是要仰赖于个体之外的社會的存在,特别是在社会之上的那个富有一体统摄性的近乎灵魂或宗教意义的文化存在。言外之意,在所有的人的构成向度中,文化的唯一性、统合性才是化多元为一体,同时又能够容纳或容括多元存在问题的一个最为根本性的关键或枢纽之所在(参见表1)。而正是因为有一种文化维度上的觉悟和提升,才会是全部人的问题回归的核心所在,它能够真正使得一种共同体意义上的共同性意识变得易于获得和实现,也顺理成章使多元分化的存在相互融汇而成为一体,在此向度之上,文化价值便是独一无二的了。正因为此,相比于社会与个人这二者而言,文化总是处在人们心目中的上位,换言之是高高在上的,或者总是有着独特而优越的一种自我地位的存在,并为大众所认可,大众也因此而受到其引领或引导。

言外之意,在人群的世界中,文化的存在体现于居于上位的一种统合性的作用,在不同层级的共同性观念之促动与构成上,其所起到一种富有凝聚力的核心与价值引导的作用也注定是无可辩驳的,人在这一点上,正像列维—斯特劳斯所坚称的,显然和纯粹自然属性的动物的世界俨然两分的结构性别离开来法国的结构主义人类学家列维—斯特劳斯在其极具人类学色彩的《亲属制度的基本结构》一书中,开宗明义就是在讨论“自然与文化”(Nature and Culture)的问题,如下的一段话已经道出了其思想根本的全部:“在由社会学的先驱者所发展出来的所有原则中,可能没有什么像自然与社会之间的区分那样让人心安理得地受到拒斥的了。实际上,涉及人类演化的任何一个阶段都不可能没有自相矛盾之处,在那里,不管怎么说,都不存在有任何形式的社会组织,尽管如此,但活动的形式得到了发展,其成为了文化的一个组成部分。但是可以认为,所假定的此种区分其解释力会更为有效。”引自Lévi-Strauss,Claude,The Elementary Structures of Kinship.Translated by James Harle Bell and John Richard von Sturmer,Edited by Rodney Needham,London:Eyre & Spottiswoode,1969:3。。总体而言,若明白了此一点,对于一种文化效应在人群社会之中的适时启动,便可以转而使得个人与社会层面的那些种种样式或形态的存在实现了一种分而合之、离而聚之、散而拢之的那种理想价值中的“在一起”的存在。而正是基于上述这样的一种文化统领性意义上的独特功用的发生,我们也必须要真正注意到文化的统合性,并含有一种聚合力或凝聚力的社会作用的发挥以及在人的心灵之中所激发起来的那种无穷无尽且无可阻挡的力量。表1人存在的一多辩证与共同性意识的获得

主题维度差异性共同性动力机制一多辩证共同性意识文化较弱天然的共同性价值引导多元构造出一体易于获得人社会较强受制于制度性规则强制一体之下有多元难于获得个人极强纯粹的差异性认同诉求多元分化趋一体极难获得

而若真正要去追究文化的这种聚合力之根源,它如果能够真正地回到人本身,即回到由人所构成的某个具体的社会,回到其文化的真实表达之中来,那么,这种力量的存在和壮大便会更为在乎于个人、社会以及文化层级上的那些可以为人所共同享有的一种彼此间的所谓共同性价值认同的养成、涌现与维护。而一旦不论是个人、社会还是文化之中,若是没有了此种共同性认同的存在和保持,并以此作为秩序的保证,那么一种总体宏观而言的共同性价值的认同便真正难于去实现。而且,此种认同,其本身的存在也并非就是固定不变的,反而时时刻刻都是要去应对一种基础性存在的个人之自我认同以及社会维度的群体性认同的那种分离、分化的趋势,并基于此而会有一种随时随地去予以新的整合重组,形成一种相互间的新的结合之力,这自然而然体现出了文化自身所具有的一种转型力量的存在。

显然,在这里最为清楚的一点便是,一种文化其全部的存在形式,包括风俗习惯之中留存并发挥作用的音乐、舞蹈以及文学、艺术之类,它们之所以能够持久地存在下来最为重要的目的之一便是促进个人和社会层面之间的各自本有的分离、分化之势的转向于相互的融通或融合,由此而达至一种相互连接在一起的奇特的社会聚合效应。通俗而言,生活在社会之中的人们,他们相互间能够毫无芥蒂之心,能够在一起唱歌跳舞、吟诗作画,这其中一个最为重要的前提便是,大家因为有着一种共同性意识之中的认同或喜好而可以有着一种彼此间的共同性意识的共享,因此也就能够相互融洽、不分彼此地聚拢在一起,形成一种社会现实场景之中的所谓载歌载舞、其乐融融的欢快场景,它根本意味着一种社会团结之力的发生。

但若是没有了这一文化上的认同作为基础,结果也就必然会是一种朝向于自然属性或倾向的分化、分离,而最终成为一种纷乱、分散且各自为伍的局面,这种局面在一个真实的社会与真实的个人生活之中,那是属于一种司空见惯的自然发生。显然,除了文化本身之外,并无任何可以去予以阻挡的力量,能够使此种倾向真正的停止或停滞下来。但也正是因为有此一种的分化、分离的自然属性的趋势存在,真实存在或现实存在的社会,因为其有一种基于社会共同性规范的驱动,便因此可以成为在一种本无需规则可言的个人与基于规则而自我隐藏起来的文化之间的一个调解人或协调人的角色。这是因为,有前述的所谓社会规则驱动的存在,进而使得一种文化对于差异性分离和多元分化的统合一致予以社会性的制度化安排,以此而形成了一种个人、社会与文化之间在日常社会行为节奏上的相互一一应对,如此也便形成了诸如在时间上的社会性安排下的节日、假日以及大家如何可以在一种生活的节奏上相互协调融汇而在一起的节庆或者仪式表演的空间场景,同时,还会配之以可以在此时此刻激发出一种彼此间共同性意识存在的那些所谓的手势、体态、眼神和声音,甚至还会有体育、音乐、舞蹈以及各种文学艺术形式的呈现,由此而使得一种基于刚性的社会制度性安排的那种带有人为武断性的痕迹,可以因此而转化成为是一种文化意义上的模糊不清和可解释性的存在,甚至于这似乎是在让人感受到了有一种顺其自然才会有的一种彼此间出现的共同性认同或者共同体意识的社会性事件的发生。

由此,或借助于这些因人而创造出来的千差万别的文化的表达形式,而在人的文化、社会与个人这三维之间实现了一种无缝对接一般的一体性或共同性意识的维护,这也便因此而去除掉了个体之间、社会各个团体之间以及个体跟社会之间因刀劈斧凿性的人造性而产生的那种极度不和谐和非自然之感。显然,在此意义上,文化对人而言的一个最为重要的作用,便是要在倾向于一种分化自主的多样性的个人与社会所制造出来的那些花样繁多的缝隙或裂缝之中去尽其所能予以一种弥合或者勾缝的作用或作为,从而不至于使得这些人造物显得过于粗鄙、裸露和突兀,也不至于因此而形成一种断裂开的沟壑,以至无以能够去真正有所跨越或超越。在此意义上,文化显而易见是有一种试图去连接个人与社会之间的分离两端的那种连接性的桥梁作用,同时,所谓的一种“文化之桥”的隐喻或象征也是不缺乏的[6],在一种民间社会里的对于生死分离的一种弥合性文化观念的生产中,从来也都是不可或缺的,比如民间信仰中的那种以图像表达中的从十八层地狱到天堂路程中所必要经过的那些桥,所谓渡了银桥、再渡金桥,这是文化意义上的一种对于人的生死转换的隐喻性或者象征性的表达。

三、精神世界的提升

显然,共同体意识的世界必然是一种精神所能达至的世界,同时,对于现代的实际而言,它又是一个无法跟物质世界脱离真正干系的世界。换言之,现代性之下的共同体意识,它必然是跟随于现代的物质世界的成长而一起成长的。而如果能够去回望一下中国近世的现代性意识的成长,尽管它在走向世界之中并非是一帆风顺的,甚至可谓是一种遭遇阻挠不断的“挫折的时代”,但大的方向无疑是前仆后继地去迈向于现代世界性之中去的[7]。而在这其中,也就不可避免地会涉及到一种现代民族国家意义上的中华民族共同体意识那种从无到有的构建与逐渐成长、扩大以及日益突显的历程,而这背后所真正触动的恰是一种文明观念的转变,这种转变所带来的又必然是一种世界性的,而不单单是中国社会在物质与精神方面的共同或同步的整体性提升。

在这方面,随着一种世界之中的现代性意识的膨胀,一个最为粗浅的道理已经是在暗自激发着一种世界性的文化转型,或以一种所谓后现代生活的姿态所予以的直接应对。这种转型或者应对实际体现出来的一种认识便是世界之中有更多人日益开始觉悟到了一种纯粹的在物质生活上的提升,只能会使人们更多地去思考纯粹属于一己之私生活上的独自享乐,它使得一种个人层面的自然分化倾向得到了一种无形之中的加强与固化,由此而导致了一种极端私人化的生活对于公共性构建的彻底性摧毁。而反过来,人们也同样认识到了一种纯粹精神世界的丰富,即一种大众群体意识中的自觉于文化存在的那种自我觉悟感和存在感,则真正可以使彼此在社会之中所存在的相互性的依赖能够借此而不断地有所提升或增长。

很显然,谁也无法去否认这样一种现实生活情形的真实存在,当人们手舞足蹈尽情欢歌之时,尽管大家的这种“在一起”不会是同一种的样貌、同一种的形式,但却可以是让人由衷的感受到一种生活的欢乐,而这气氛显然是和谐通畅的。在这里,一种共同性的含义,或由人所构成的社会生活意义的共同体意识的存在,其所真正隐含的便是一种差异性多元的“在一起”[8],或彼此间能够共在,而非那种各自分离的社会组织性或总体性的崩解。而一旦离开了此一点,一种不论是民族的还是人类共同体意识的营造,便必然会走向一种唯一性的单调、乏味以及无趣了,这也必然会带来各自因惶恐而自保却又无任何安全感可言的分解与分离,甚至还会激发出各自的那种自以为是的情愫,使得一种个体化的孤芳自赏、刚愎自用转化成为一种被根本上是瓦解社会的力量所认可的所谓正向或积极的价值,致使人群大众之间不能够真正相互自然、和谐以及融洽地生活在一起,不能保持相互间的有情有义,不能真正的互助友爱,显然,也就更不可能真正实现费孝通所说的民族或者文化上的“各美其美”而至“美美与共”费孝通在2004年8月,也就是他次年春过世的前八个月之时,在当时的“北京论坛”上曾经有一份长篇的书面发言,题目为“‘美美与共’和人类文明”,在文章的最后一段,费孝通近乎是为未来二十一世纪的人类学指出了一个可能的方向,他为此而写到,“作为人类学社会学工作者,我们应该以严肃、认真的态度,不带任何偏见地深入研究本民族的历史文化,同时也应该下功夫研究其他国家、民族的历史文化,以扩展我们的视野,增强我们的想像力和创新能力,为当今世界经济迅速‘全球化’的同时,建设一个‘和而不同’的美好社会贡献力量。”此文最初分上、下两篇发表于《群言》杂志2005年第1、2期。此处引自张荣华编,《社会如何更美好》,北京:自印本,2004,第17页。了。

而在這里,或许,一个真正可以期待的人类未来就是,在一种物质世界高度发达的同时,必然也将会是一种在精神思想层面的高度发达,即物质和精神的发展这二者之间是相互对应与匹配的。而一旦世界的发展离开了此一点,那也便是离开了人类文明史背后所欲求的那种个人、社会与文化之间本可以彼此协作地去共同完善这一实质性目标得以实现的可能。换言之,一种共同体意识,它所要求的必然是共同体自身在物质发展的同时,也要在精神以及思想的发展上能够有一种同步性的发生,并可以因为有一种高度物质性的发展,而使得一种思想以及精神的内涵能够同样丰富起来。很显然,就文明自身的发展而言,它不单只会是一种物质极大丰富意义上的进步与强盛,而更应该有一种与之共同发生的人的精神以及思想层面的先进性的引领,或者与物质财富的积累之间应该是一种相互的匹配性与协调性的发展。

毋庸置疑,曾经的人类文明史的发展,特别是西方现代文明演进史,它是有过了一个很长时间或阶段的对人而言的那种外在的物质世界与内在精神世界之间相互隔离或彼此分离开的历史,由此,也使得现代人会有这样的一种共同性的错觉或者认同,似乎物质的世界与精神的世界之间天然便是相互分离开的,并且,基于一种现实的粗浅认知,那也是真正地可以分离开的,心和身、主和客、精神和物质因此都被看成是可以分属于两个世界的,各自有各自的存在。换言之,在很长一段的近世世界中,我们是在深度地为笛卡尔这样一个近代欧洲最伟大的哲学家之一所开启的那种主客二分的哲学所左右的[9],或者也可以说,更多人是因此而活在了这样一种假想的主客分离的世界中。而显然在社会中,特别是对于当下的现代世界而言,会有太多的分离技术及其相关的社会物质性的应用,真正会使得一种物质和精神之间的此种分离成为了一种可能以及现实的存在,并且,这样一种分离趋势也在日益侵入到了我们的日常生活之中,不经意之间在刚性地扭转以及改造着我们现代人的生活方式。显然,它的这种转型力量是极为巨大的,甚至对绝大部分人而言,这将会成为是一种无法予以真正抗拒的力量存在,再甚或者,这还会有一些不仅无法抗拒,甚至还会为其重压所压垮的可能和危险,比如因为无法适应急风骤雨般的环境改变而选择了自杀的那种行为和倾向性为此提供了太多的鲜活例证,而持续攀升的世界性范围的自杀率,也多少可以说明或者帮助印证了这一社会风险性的真实存在。

而对于由人类自身所创造出来的现代世界而言,人们显然可能在一种物质的追求上已经跃进到了一种很高或超速发展的层级上,尤其是对于生活于现代世界之中的人们而言,人们会明显地感受到一种周围物质世界的日新月异的改变,但是就一种精神或者思想的层面而言,人们则反倒可能会因为物质极度的丰裕而变得在精神、思想上极度的空虚以及极度的自我颓废,即在人的精神和思想领域中,相对于物质的领域而言,真正会出现一种人们所不愿意见到的那种可能会大踏步落后于物质演进步伐那样一种局面的出现。对于现代世界而言,所有那些抗拒现代物欲横流的主张和见解的努力,都反映出了这样一种思想状况的真实存在,而并非是一种虚无或虚妄之说。

但在这一点上,也不能够去否认,反过来的情形也同样是存在着的,或者说,对一部人类文明史而言在这一点上并非是一种空白,甚至越向早期的人类文明史去追溯,这种空白越会被占满掉。而那实际就是一种在精神上的自我追求以及在思想上的先民的那种超越性追求上的先期早熟,他们于纯粹的精神需求要远远超过于其物质层面的现实发展本身,或者,一方面体现出来的是纯粹思想和精神上的极大丰富,而另一方面体现出来的则是与之相反的即一种人在物质生活上的极大匮乏,或者更准确说应该是一种简朴而无为。人们会尽力去避开一种物质的匮乏而可以极度专注地活在一种精神的或者所谓文化价值与意义的创造之中,而这在人类文明的发展史上也同样是不乏先例的,甚至还可以说是屡见不鲜的。在诸多早期的人类文明史中,很显然并非是一种物质性的发展在先,而往往可能恰是因为一种观念先行的精神世界的高度发展,而随之带动着人们去物质世界中做一种开拓性的行动,进而得以改造并创造出一个全新的物质世界的可能。颜回就曾被孔子称道为“贤哉,回也!”但要清楚地知道,那显然是在“一箪食,一瓢饮,在陋巷,回也不改其乐”(《论语·雍也》)的所谓物质极为简陋的环境中发生的,在孔子的时代,其所赞赏那种在困厄难捱的物质生活中的精神生活的高洁与悠远,而后来在东晋时陶渊明那里发挥到了极致,并一直影响到了在他之后时代的中国文人阶层在一种精神世界方面的不懈追求。而同样在西方世界中,特别是在一神教所支配的西方中世纪,这样的景况则表现得就似乎会更为突出一些[10]。

而于近现代西方世界而言,所谓的转型,恰在于是一种物质和精神、现实和理想之间的一种关系转变或扭转上,即因此而回归到了物质、回归到了现实的经验或自然中来。这种转型带来了其对世界之中的人类思想、观念以及价值的总体引领,它是要在一种精神层面切实降至到了物质现实或事实的层面上而得以一种实现。与此同时,物质世界自身,也因此相应地在向上积累的维度上有了一种自我的在一种高度与强度上的提升,特别是在科学与技术的层面上,达至于堪比一种思想精神世界的高度了。很显然,思想和现实之间已并非是一种传统意义上的两张皮,即一方面的一个社会之中是由少数群体所控制的所谓高深的思想或理论,另一方面,则是一种面向于普罗大众的极度贫乏质朴的物质现实本身,二者相互之间实际上原本是贴不到一起去的,属于贵族和平民之间的分别,是各自独立地在发展着各自的生活方式,或者说各自都在走各自的路,而我们所熟悉的美国人类学家雷德菲尔德(Robert Redfield)的那个有关上下之间大传统与小传统之别的论述,无形之中也暗示出这样的一种道路取向上的差别或分歧[11]。

而今天被一种强势的浪漫派所赋予的浪漫想象的自然,对于传统时代的人们而言,那不可能是别的东西,只可能是无法从中挣脱出去的一种物质上的枷锁以及困厄难捱的生活现实,那时的人们乃至大众,显然是在思想层面上无力去改变现实,他们只能或必须去接受以及顺应此种现实。但一种纯粹现代性的对于物质世界的追求以及在物质世界中消费主义的文化,让人们时时刻刻都可能驻足并徜徉其间的自我意识日益变得高度清晰起来。显然,同样是靠了一种笛卡尔意义上的自我中心的理性抽离和反思,不论是曾经的人类思想,还是数千年都不曾改变过的现实,在这个主体化的自我意识开始变得清晰起来之时,世界及其在其中的人们的生活,也在极为快速地发生着一种带有根本性的转变。换言之,人们在此并非漫长但也并非短暂的时间段之中,似乎是为了“追寻富强”[12],而毅然决然去改变自己的生活方式、社会的制度安排以及文化上的媒介表达。

而在这中间,根本性的又是一种对于现代实证精神的精细阐扬,由此而能够让世界之中的物质以及精神这一对曾经相互分离开来的事物之间真正能够相互再行统合起来,形成一种交互性的影响,并因此而有了一种各得其利的相互提升。人們显然在享受着世界之中一种基于各种新材料发明而有的物质生活上的丰富,也同样是在极大程度上使一种思想以及精神层面的活动得以自我丰富起来,并为此种丰富而有一种自我意识上满足感和认同感的发生。而这与现实物质层面的丰富和完善相对应的发生,则显然是一种在思想以及精神层面上日益开始的极大丰富或充裕,不论是科学的理论,还是文学、艺术的作品创造,都在一种现代世界兴起的实用主义以及实证主义的原则之下,一比一对应性地且能够完全迅速地充塞进人们现实生活的世界中去,而这个现实的世界,恰正是这些理论以及作品背后的那种思想所浸润于其中的那个最为真实,且可以触摸、选择并可以去真正拥有乃至占有的世界,而如此的世界,作为其生活的目的本身,作为对现代性意识的回响,它也仅存在于一种受到时间限定的消费生活的本身之中,恰如现代超市模式之中那般琳琅满目,可以自由随意地去供人们进行一种自我、自愿以及自觉的选择,而这样一种选择显然又是以消费为目的的,并且还会在行为上终止于消费的本身。因此,所谓现代乃至于后现代的世界,必然是一种试图在物质和精神之间予以拉平或予以同质化,乃至于全球化的努力,而一种曾经的所谓精致文化的创造和维护,已经变成不再是某一群少数精英群体的作为,而是越来越普遍且广泛地成为一种大众生活的日常,成为最为平常不过的文化消费或消费文化了。

而同样的,在面对当下中国对中华民族共同体意识在精神上的追求的同时,也要真切地注意到与之相应的一种物质性环境究竟是已经发展到怎样的一种程度了,而这个物质的环境,却又显然不可避免地是跟现代性意识在中国的成长紧密地联系在了一起的。这是一种物质生产的积累使生活品质得到提升之后所必然会有的一种文化或一般精神世界的自我提升,它需要人的生活之中的整体而全面的有所作为。简要而言,这根本仍旧还是隐含着在属于人本身的个人、社会与文化这三个维度或层面上的一种自我提升以及三者相互间的协同发展。与此同时,还有另外一种基于中华民族共同体意识的内外关系影响上的对于自身以外世界的多样性的一种总体把握。而就这三个维度的发展和提升而言,它仍旧还是离不开所谓人的问题上去加以思考。如此而言,在个人的思想层面、在社会的层面以及在文化的层面,三者之间构成了一种在精神世界意义上未来可以有一种自我提升的三角形结构模式空间的出现。

而单单就个人维度这一层面的提升而言,这首先是一个独立的个体,同时也是一个有着要向更高一层的思想意识去不断发展的在认同上的一种自我诉求,也就是因此诉求而知道世界之中还自然会有他人或异文化的存在,并且,也就因此而知道该去如何或以怎样的一种姿态和方式真正去欣赏他人或异文化的存在价值。显然,在这个认识高度上的自我提升,它显然是跟人的一种智力或思考活动的开展之间紧密相关的,因此它完全可以是早熟的,是在物质条件还不具备之时而有一种先知先觉的,是带有一种预言或理想性质的,如隐含在中国传统观念之中的“推己及人”,便可为是一种早熟并能够持久保持下来的人己关系、人群关系以及群际关系的模态化表达,也正是凭借此一文化智慧的养成,这个后来被誉为是“中华”的文化,才可以真正能够做到一体多元意义上的由一种差序性包容而尽可能广泛地去吸纳各种异己性的存在,即费孝通晚年所强调的“美美与共”,并使之成为一个完全可以在世界范围内去蔓延开来的并基于人的情感关系网络而扩大的一种人群社会关系的总构建。这也显然便是属于一种人的在其精神层面或心态层次所要予以建设或者构建的根本,这显然也是属于在个人层面的思想意识塑造以及价值引领的一个问题。自然,这对一种共同体意识的构建本身而言,显然也是最为根本的,因为一切事物的发展,实际上都必然是离不开人这一构成要素而存在的,人显然成为了一种共同体可以存在的前提和储备,当然也无法否认,在这些人的要素之间变得无以协调之时,也会成为其趋向解体的诱因,换言之,它的存在仍旧是一体两面的。

而其次便是我们所说的社会这一向度的成长,即社会总体上是不断向着与人的思想认识高度相一致的那个方向上去做着一种社会现实维度上的自我提升。也就是通过社会秩序原则的落实而在相互的共同性意识而非分离性意识上的一种打通,即在做着一种前述所论的那种人际关系的勾连和联通的工作,而不是层层设立起圍墙一般的壁垒,使人群相互之间人为地被相互隔离开来,由此而真正去掉一种地方保护主义的纠缠和羁绊,实现了一种可以不分阶层、性别以及民族差异的共同性生活的总体构建。而恰是基于此,凡是一种旧有的地方性认同,都会依此总体性的框架而重新去予以一种自我的建构,赋予其一种新的意义。而多元一体进程中的一体多元的差异性社会生活的存在,在中华民族共同体意识之下得到了相互结合、协作,而逐渐成为一种最为广泛的人民大众而非少数精英群体的生活联合,而这种生活,显然就不会是单一性的或同质化的,而是具足了其丰富的多样性,就像一间房屋的木结构一般,四梁八柱都有其各自的受力面,并由此而支撑起一种整体性结构所发挥的实际功能与作用。

第三个要去提升的维度便是文化意义上的,也就是与个人和社会这样的两个维度一起可以构造成一种相互支撑起来相对稳定的三角形结构(参见图1)。很显然,在这里,没有哪一种共同体意识的存在能够不去真正有赖于一种文化的存在而发生的。文化在此意义上是有着一种粘合剂一般的粘性作用,凡是分散开来的个人,以至于各个不同的社会存在,都会因为有了一种文化上的某种共同性的认同而彼此相互粘合在一起,相互构建起一种共同体意识的存在。而与此同时,凡是具有粘性作用的事物,它都可能具有一种或可能会发展成为一种文化的属性,使多元分化能够转而成为一种一体性的观念表达及力量呈现。在此意义上,文化对个人而言便是在社会之中起着一种引导性或引领性作用的存在,它使得人真正有机性地或者行动自如地活在了一个社会构造之中,而社会本身也因此而借由一种文化的纽带性作用而满足了人的不同层次的种种需求。对于人及其所生活的社会而言,文化便属于是最高意义上的一种存在,它本身也自然难避其责地要具有一种统合、统摄以及统一性意义的存在,并为此而进行一种不断的自我构建。

而在如上的这些向度之外,尚且还要特别注意到一种共同体存在意义上的所谓内与外之间关系的这一向度上的自我提升,这对于理解一种共同体意识的合法性以及危机性的存在而言是至关重要的。这种所谓共同体的内与外的关系中,核心的意义就是在这种关系中的基于一种共同体内部的组织方式与共同体受到了外部作用力的影响之间的一种作为调节作用的相互性关系的存在。它在使得共同体意识的方向变得更为明确,每个共同体成员的资格变得更具有一种清晰化的自我意识,并因此而成为了一个共识性作用发挥的群体。他们会共同性地为自己的成员资格而骄傲,当然也会去为维持此种共同性意识而努力。所有的这些,又都显然是建立在基于共同体中心意识的对于内外关系的一种自我认识之上。

显然,对于一个实际的研究者而言,首先,那种来自共同体以外的所谓外部的影响,恐怕是最为直观地可以观察到或者感受到的。凭借着人的一种独特的感受力,凭借着其自身对于身外之物的观察,谁也无法去否认一种由外而内的外部性作用力的存在会发生。这种思考明显地是以“中华”观念为中心去思考世界的存在,以民族的共同体意识的观念去统摄人民大众以及总体性的社会生活,并使之成为一种真正有所保障的构筑基础。这种外部的影响显而易见可以是一种冲突性的打击,当然更多的表现也可以是彼此间的和谐共生与共存。在这方面,中国文化的大小传统里所真正追求的恰恰是后者而非前者。但我们也不能够去否认所谓文明冲突论的一种外在影响的日益突显。显而易见,文明如果是存在一种高低上下的分别,那在西方世界的价值观看来,就必然是一种会含有一种对立、冲突且不可相容的要素在其中的,亨廷顿的文明冲突论之所以盛行于西方世界,根本上是延续了这样一种西方单线文明史观的认识[13]。但在这方面,中国的智慧是值得借鉴的,这是以强调一种正向融合而非冲突对立为价值选择的生存智慧。中古时期,唐代的一种多文明的融合过程似乎是可以提供一个在此方面并非对立冲突地去看待世界诸多文明之间关系的极好例证。曾经,经唐玄宗之手,在一种象征意义上使得儒释道各自所代表的文明之间有了一种相互的融合、互助与共在。开元十年,也就是公元722年,唐玄宗首次颁布了由他所主导的《孝经注》,隔了差不多十年的光景,开元二十到二十一年之间又完成了《道德经御注》,而恰是在这一道家经典之中又引入了西土而来的佛理来去予以解释。又隔了一年,即到了开元二十二年,也就是公元734年,唐玄宗又亲自颁布了由他所注释的《金刚经》,甚至还将“三经”并称,并赞誉此为“不坏之法,真常之性,实在此经”[14]。

而其次作为一种共同体内在维度的作用力,它自然会是属于一个共同体内部的相互关联在一起的方式形态,它的特征便是对于种种差异性的个人或人群的包容和吸纳。这可以说是一种民族共同体内部的组织中的差异性共存,显然也是所谓一种现实问题及其解决的基础。在这方面,人们所要根本去予以追求的目标便是一种所谓的“大格局”与“小不同”之间的相互结合、相互包容与相互容纳,这一点或这种内部的倾向于整体性或总体性知觉的格式塔意象,显然是形成了一种内部的共同体意识固化以及自我提升的关键所在,不可在二者之间有所真正的偏离。在这里需要清楚的一点便是,任何一个民族的成长,不论是单一性的民族意识,如近代西方民族国家的发展模式,还是多民族的总体性民族意识,如中华民族观念的国家模式的发展,它都不会是一朝形成便永固不变,或者完全是上下内外同质化而没有一种从外部吸收资源和能量予以内部重组、重构与重建的,即便是像汉民族这样一个自我认同极强的民族,它也不过是像“滚雪球”一般地通过多民族之间的“你中有我,我中有你”的关系发展史过程中的扩充与转化而逐渐成长壮大起来的,而且,这个过程仍旧从来都还没有真正地停止过[15]。

四、结语

依据如上的一些人类共同性意识以及价值生产的这一逻辑过程的分析,如此反过来,若再去反观一种当下民族关系之中“铸牢”主题的真意所在,也就可以思路清晰地去思考我们该如何应对的问题了,因此而非是再像从前的那种将诸多食而不化的概念和理论堆积在一起,所引述的事例也冗长乏味,且随处可见一种堆砌的痕迹,读罢之后总会让人如入云里雾里一般,思路实在是没有那么清晰,由此反倒会因误读而迷失了前行方向,不知在世界的丛林岔道之中究竟该走向何处。

很显然,在这里需要去予以进一步明确的便是,今天时代的此一“铸牢”下的中华民族共同体意识的文化塑造,实际上便是要把中华文化之内各民族的存在看成是一种由原本各自分离开的差异性群体的差异性文化所组成,即它们是有着其自身独立性存在的个体或群体所构建起来的不同社会形态,它们在根本上而言是会有着一种彼此间的差异分殊的独立性存在,或自我封闭性的独特性文化的存在,很显然,又是自古以来各族群存在的历史现实之所在,并非可以轻而易举地就去予以否认或忽视。

但在这同时,不可否认的一点便是,在此多元、多样的共同体意识中,它显然并必然是要基于一种近代世界的民族国家的成长对于中国而言的中华民族文化的多样性文化构建而有的一种统合性以及凝聚性的社会努力和文化建设,它也必然是要求有着一种对于诸多差异性的弥合性作用的真实可靠的发挥,并还要依靠着一种社会的有序运行而使之能够真正地予以固化以及持续下来。

很显然,在当下中国的新时代中,也就是进入到了二十一世纪的第二个十年的開始之时,在这个东方大国已经在世界的发展中在变得日益举足轻重之时,其所竭力要去提倡的“铸牢中华民族共同体意识”中的“铸牢”二字,根本性的乃是一种迈向人民大众的共同性意识的铸牢或使之予以坚固化。而很明确的,对于一个初心选择了“人民共和国”这样一个现代政体的国家而言,中华民族共同体意识本身便是属于这个国家全体民族整体性的认同与认可的,这可算作是所有问题的前提、关键与出发点。也就是基于这样一种认知和认可,朝向于一种中华民族意识构建的整体性文化自觉因而才会得以涌现乃至于喷涌,这种文化自觉显然是从1978年的改革开放以来,中国文化自身在面向中国以外西方世界的经济、政治、社会与文化的发展转型而提出来的,当时自我界定的作为“第三世界”一员的意识,在经济或者说物质性的发展上是显得极为具有现实性和迫切性的。而这显然也是作为一种整体性的屹立于东方世界的中华民族的共同体意识,其在面向一种全人类的世界性共同体意识存在的一种自我觉悟,由此而真正清楚地知道了自己作为以总体性命名的中华民族的真实存在以及对个体和社会而言真实意味究竟又是怎样的,还有一点就是,中华民族作为一体性的存在,其究竟因此又会需要拥有什么或哪些基本的品质构成。而且,在未来世界发展中,这个立足于一种差异性以及多样性的民族特性之上的总括性的中华民族共同体意识,其在未来世界性的人类命运共同体发展之中,究竟又会最终走向哪里。全部这些问题,很显然是跟人民大众的中华民族共同性意识的自我觉知以及高度提升之间紧密联系在一起的,它因此而属于一种最为广泛的文化自觉或文化构建。

因此,对于这个日益开始有着一种文化自觉之觉悟的中华民族而言,它也是会有着一种最为基本的文化自信可言的,即相信它的民族意识中的一切是真实发生过的,而且还是一切都真实存在着的。并且,这种真实的发生和存在,最终将会有益于一种最为广泛的并在这个中华民族范畴之下的大众利益和诉求,它因此便必然是要试图超越于各种阶层、团体以及分散的个体之上,而这背后所要求的便是如何可能造就出一种跨越中华民族内部的各民族既有边界之上的共同性意识,或一种彼此间可以共享的共同体意识的构建以及精神世界的提升。

在这方面,归根结底,一个总体性的中华民族共同体意识的存在与构造,它必然是要基于多种力量、多种要素以及多种表达形态的一种现实发生、存在以及相互间的力量平衡机制而才会出现的。在这方面,一种共同体意识的存在,或以这种存在为前提,它绝对不会是一种所有在其中的事物的那种单一性、同质性以及孤立性的存在,而是一种真正具有社会性、人民性以及互利互惠性的有着一种自觉自信的共同性和共享性价值的存在。在这一点上,一个真正可以称之为共同体的,并且这种共同体还真正有着一种共同性意识的,进而通过一种顽强的努力,而使之构建成为一种坚强的、真正有凝聚力的共同体意识,或者为人所真正认同并接受为是一个民心所向的共同体意识,就其特性或特征而言,便必然是要有如上这些所谓以人为基础的这些关键性要素的存在为前提的,非此而莫属。

参考文献:

[1]史密斯.全球化时代的民族与民族主义[M].龚维斌,良警宇,译.北京:中央编译出版社,2002:77.

[2]赵旭东,朱鸿辉.费孝通多元一体文化观与人类命运共同体[M]//徐平.北仑经验与铸牢中华民族共同体意识的理论和实践.北京:中国大百科全书出版社,2021:234-249.

[3]赵旭东.记住人类学:基于一种文化、个人与社会维度的新综合[J].广西民族大学学报(哲学社会科学版),2021(1):23-35.

[4]ERIKSON E H.Childhhood and Society:2nd ed[M].New York:W.W.Norton & Company.1963:38-47.

[5]GIDDENS A.Central Problems in Social Theory:action,Structure and Contradiction in Social Analysis[M].Berkeley and Los Angeles:University of California Press,1979.

[6]周星.境界与象征:桥和民俗[M].上海:上海文艺出版社,1998.

[7]汪荣祖.走向世界的挫折:郭嵩焘与道咸同光时代[M].长沙:岳麓书社,2000:327.

[8]赵旭东.在一起:一种文化转型人类学的新视野[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2013(3):24-54.

[9]FISHER H A L.A History of Europe[M].London:Edward Arnold & Co,1936:668.

[10]HUIZINGA J.The Waning of the Middle Ages:a Study of the Forms of Life,Thought and Art in France and the Netherlands in the XIVth and XVth Centuries[M].New York:St.Martin’s Press,1924.

[11]REDIELD R.The Folk Culture of Yucatan[M].Chicago,Illinois:The University of Chicago Press,1950.

[12]哈爾西.追寻富强:中国现代国家的建构,1850—1949[M].赵莹,译.北京:中信出版社,2018.

[13]亨廷顿.文明的冲突与世界秩序的重建[M].周琪,刘绯,张立平,等译.北京:新华出版社,1998.

[14]葛兆光.屈服史及其他:六朝隋唐道教的思想史研究[M].北京:三联书店,2003:113-114.

[15]徐杰舜.从多元走向一体:中华民族论[M].桂林:广西师范大学出版社,2008:23-30.

(责任编辑:王勤美)

基金项目:国家社会科学基金重大项目“文化比较视域下中西思维方式差异性研究”(19ZDA021)。

作者简介:赵旭东,男,浙江桐庐人,博士,重庆文理学院兼职教授、博士生导师、中国人民大学人类学研究所所长。研究方向:政治与法律人类学、乡村研究、文化人类学等。构建一体多元的中华民族共同体意识