经皮椎间孔脊柱内镜技术治疗高龄腰椎间盘突出症的疗效分析

赵天富

[摘要]目的:本文研究经皮椎间孔脊柱内镜技术治疗高龄腰椎间盘突出症的疗效。方法:研究时间:2018年4月至2020年9月。研究对象为我院收取的100例高龄腰椎间盘突出症患者。随机对高龄腰椎间盘突出症患者进行分组。每组50例。对照组使用椎板开窗髓核摘除手术。研究组使用经皮椎间孔脊柱内镜技术进行治疗。最后收集两组患者的腰背肌生物力学性能、脊柱对称性、腰部功能障碍评分、术后疼痛感评分以及术后并发症情况等数据并进行统计学对比分析。结果:在进行手术治疗后,研究组患者的背部屈伸比、前降力矩、平均功率等指标在60°/s以及120°/s下均优于对照组。在治疗后研究组患者脊柱对称性评分优于对照组。在治疗后研究组患者腰部功能障碍评分和疼痛感评分低于对照组。研究组术后并发症出现数量:1例(2.00%)。对照组术后并发症出现数量:8例(16.00%)。研究组患者术后并发症数量低于对照组。所有数据差异均存在统计学意义(P<0.05)。结论:在治疗腰椎间盘突出症的过程中为患者使用经皮椎间孔脊柱内镜技术进行干预能够获得更好的效果,有效改善患者的各项症状,恢复患者运动功能,应当在实际的治疗中进行应用。

[关键词]经皮椎间孔脊柱内镜技术;高龄;腰椎间盘突出症

[中图分类号]R687.3

[文献标识码]A

[文章编号]2096-5249(2021)17-0072-02

腰椎间盘突出症是一种较为常见的骨科疾病,在老年人群中有較高的发病几率[1]。当前,在针对腰椎间盘突出症的治疗中主要是依靠手术治疗或者保守控制。而老年患者由于年龄因素影响,身体机能开始下降,传统的手术方法创口较大,患者术后背部会出现较为严重的组织损伤,同时在手术过程中出血量较多,高龄患者在术后出现不良反应和并发症的几率较高,这就需要为高龄患者予以更为有效的手术方式[2]。因此,本文将针对经皮椎间孔脊柱内镜技术治疗高龄腰椎间盘突出症的疗效展开分析。

1一般资料与方法

1.1一般资料研究时间:2018年4月至2020年9月。研究对象为我院收取的100例高龄腰椎间盘突出症患者。患者均签署知情同意书。所有研究工作均经过本院伦理委员会审核通过。随机对腰椎间盘突出症患者进行分组。每组50例。研究组腰椎间盘突出症男性患者26例、女性患者24例,平均年龄(63.3±11.2)岁;对照组腰椎间盘突出症男性患者27例、女性患者23例,平均年龄(64.4±11.4)岁。经统计学分析显示:患者一般资料差异性在统计学上无意义(P>0.05)。纳入标准:患者的诊断数据符合国家医学会颁发的腰椎间盘突出症诊断标准;患者自愿加入本次研究当中;患者依从性较高,完成各项随访内容。排除标准:患者合并有其他疾病;患者具有精神异常问题;患者不同意加入本次研究;患者未完成相关随访内容。

1.2方法对照组使用椎板开窗髓核摘除手术。为患者进行全身麻醉,通过X线检测的辅助,找出突出位置,并在中线处行切口,将皮下组织打开后,将关节突内侧和椎板下缘进行咬除。再黄韧带患者黄韧带,暴露硬膜囊以及神经根后,除去椎间盘突出部位和纤维,最后缝合创口。

研究组使用经皮椎间孔脊柱内镜技术进行治疗。为患者麻醉后,在患者椎间小关节位置行切口并施工骨钻等形成椎间孔后置入内镜。在内镜观察下,找出突出部分使用低温等离子射频设备消除髓核。最后置留引流管后缝合创口。

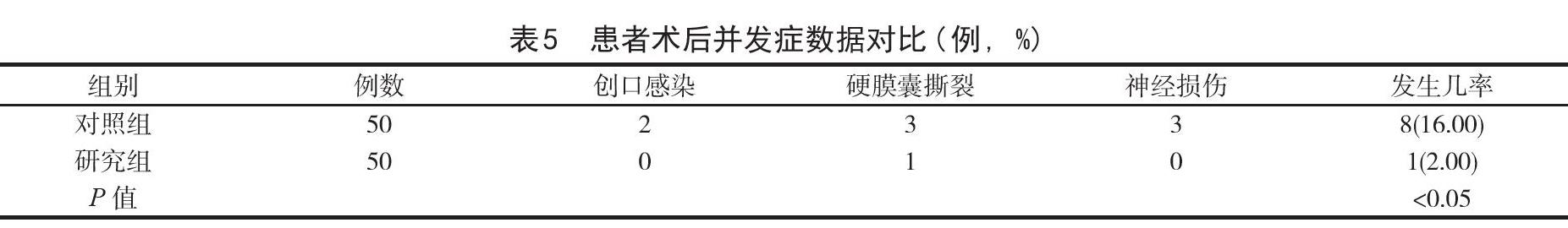

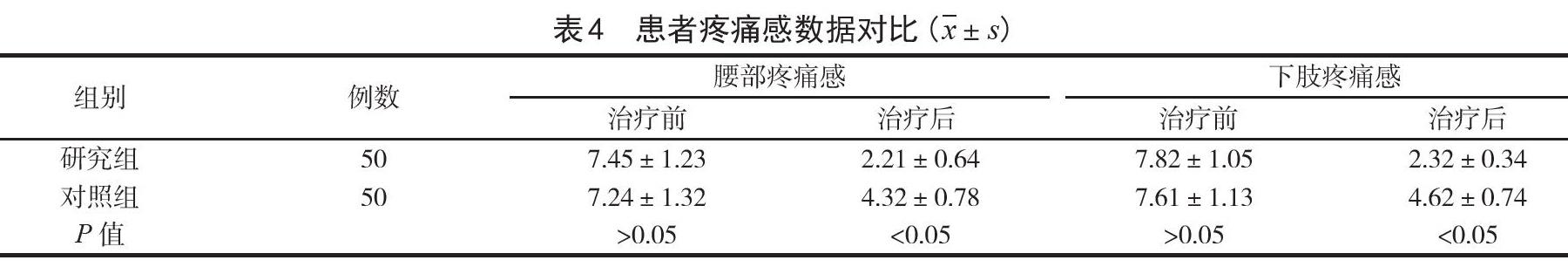

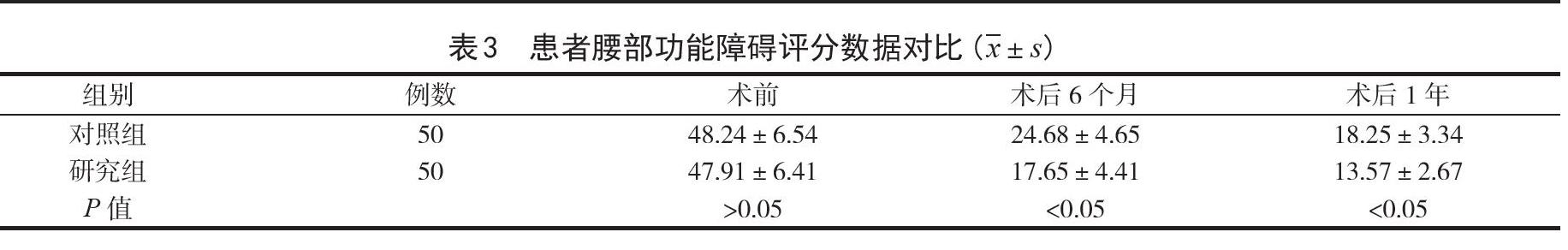

1.3观察指标收集两组患者的腰背肌生物力学性能评分、脊柱对称性评分、腰部功能障碍评分、术后疼痛感评分以及术后并发症情况等数据并进行统计学对比分析。腰背肌生物力学性能包括:背部屈伸比、前降力矩、平均功率。分别在60°/s以及120°/s角速度下采集数据。脊柱对称性指标包括:旋转角、侧弯角、侧屈角比。腰部功能障碍评分通过(ODI)量表采集数据,分别在患者术后6个月以及一年时采集数据,患者评分越高则功能障碍越严重。术后疼痛感通过视觉模拟法采集数据,患者评分为0~10分,患者评分越高则疼痛感越明显。术后并发症包括:创口感染、硬膜囊撕裂、神经损伤等。

1.4统计学方法通过统计学SPSS20.0计算软件对手术产生的各项数据进行分析。利用率(%)表示并发症情况的计数信息,通过χ2检验,利用x±s表示腰背肌生物力学性能评分、脊柱对称性评分、腰部功能障碍评分等计量信息,经t检验。判定统计学差异的标准为P<0.05。

2结果

2.1患者腰背肌生物力学性能评分数据在进行手术治疗后,研究组患者的背部屈伸比、前降力矩、平均功率等指标在60°/s以及120°/s下均优于对照组,数据差异存在统计学意义(P<0.05)。表1为患者腰背肌生物力学性能评分数据。

2.2患者脊柱对称性评分数据对比在治疗前,所有患者的脊柱对称性评分数据差异无统计学意义。在治疗后研究组患者脊柱对称性评分优于对照组,数据差异存在统计学意义(P<0.05)。表2为患者脊柱对称性评分数据对比。

2.3患者腰部功能障碍评分数据对比在治疗前,所有患者的腰部功能障碍评分数据差异无统计学意义。在治疗后研究组患者腰部功能障碍评分低于对照组,数据差异存在统计学意义(P<0.05)。表3为患者腰部功能障碍评分数据对比。

2.4患者疼痛感数据对比在治疗前,所有患者的腰部和下肢疼痛感数据差异无统计学意义。在治疗后研究组患者疼痛感数据低于对照组,数据差异存在统计学意义(P<0.05)。表4为患者疼痛感数据对比。

2.5患者术后并发症数据对比研究组术后并发症出现数量:1例(2.00%)。对照组术后并发症出现数量:8例(16.00%)。研究组患者术后并发症数量低于对照组,数据差异存在统计学意义(P<0.05)。表5为患者术后并发症数据对比。

3讨论

腰椎间盘突出症是一种较为常见的骨科疾病,发病因素相对复杂,在实际治疗中主要为患者使用手术进行干预[3]。而在传统手术过程中,患者需要进行较大面积的切口,导致术中出血量高,在术后恢复时也需要更多时间,这种手术对于高龄患者具有很大的风险[4]。因此需要为患者予以更为有效的手术治疗方式。经皮椎间孔脊柱内镜技术是一种较为新颖的微创手术,在针对腰椎间盘突出癥的治疗过程中有着较高的应用价值。在实际手术操作中,具有创口面积小、出血量低等特点,具有较高的安全性,能够有效改善术后恢复的速度,并降低患者在术后出现不良反应和并发症的情况,对于高龄患者更为适合[5]。在手术过程中,患者采用俯卧体位,可以进一步降低穿刺过程中由于晃动导致的路径改变,不用大量的进行关节位置磨除,进一步降低了患者硬囊膜受到损伤的情况。对于患者术后恢复具有显著的帮助。此外,通过经皮椎间孔脊柱内镜进行观察,能够保证有效的建立椎间孔工作通道,进而提高脊柱稳定性,降低患者术后的疼痛感。根据本文数据显示:在治疗前,所有患者的腰部和下肢疼痛感数据差异无统计学意义。在治疗后研究组患者疼痛感数据低于对照组。

综上所述,在治疗腰椎间盘突出症的过程中为患者使用经皮椎间孔脊柱内镜技术进行干预能够获得更好的效果,有效改善患者的各项症状,恢复患者运动功能,应当在实际的治疗中进行应用。

参考文献

[1]尹利强,张建,牛宇飞,等.改良靶向经皮椎间孔入路脊柱内镜下髓核摘除术治疗腰椎间盘突出症的效果观察[J].中国实用医刊,2020,47(18):59-61.

[2]张绍波,楼娅妮,杨蕴华,等.经皮脊柱内镜椎间孔扩大成形术治疗腰椎间盘突出症的对比性研究[J].中国疼痛医学杂志,2020,26(9):675-679.

[3]张国瑞.改良经皮椎间孔脊柱内镜技术治疗老年腰椎间盘突出症患者的疗效观察[J].航空航天医学杂志,2020,31(7):822-823.

[4]宋启春,李全义,郭晓昀,等.“无视髂嵴”经皮椎间孔脊柱内镜系统技术治疗L5~S1腰椎间盘突出症[J].中国微创外科杂志,2020,20(7):599-603.

[5]陈燕,王立飞.经皮椎间孔入路脊柱内镜下髓核摘除治疗腰椎间盘突出症[J].中国中医骨伤科杂志,2020,28(7):70-71.

(收稿日期:2021-3-9 接受日期:2021-4-24)