清末民初来华传教士汉语学习方法探析

——以英文期刊《教务杂志》为中心

邹王番

(日本关西大学东亚文化研究科,日本 大阪 564-8680)

汉语作为第二语言教学领域发展多年,众多一线教师、学者在实践中探讨,不断总结、更新汉语学习方法。此外,亦有学者以明清之际来华耶稣会士为主体进行研究,总结了其汉语学习方法。笔者目力所及,主要有高永安(2008)、卞浩宇(2009)专文介绍。高永安(2008)将其汉语学习方法总结为四个方面,分别是:传教士对汉语教师的要求、教学原则和教学模式、重视汉字学习以及编制教学用书。卞浩宇(2009)亦总结为四方面,分别是:聘请教师、互帮互学,结合西方记忆术分析汉字结构,利用拉丁字母拼读汉字,创办汉语教学机构推广教学机构等。除了分析明清之际来华耶稣会士之汉语学习方法,高永安(2011)亦从较为宏观的视角探讨清代前期及后期西方人的汉语学习方法与理念,例如学校教育、教材等。总体来看,这些研究对具体的学习方法谈论较少。换句话说,来华西方人编纂了汉语书籍,开办了汉语学习学校,他们究竟以怎样的方法学习汉语?本文的研究即围绕此展开。

笔者在研究英文期刊《教务杂志》(TheChineseRecorder)的过程中发现了数篇由清末民初来华传教士撰写的汉语学习方法文章,通过整理,以期进一步丰富世界汉语教育史相关研究。

一、《教务杂志》及所刊相关篇目

《教务杂志》,又称《中国纪事》《中国纪事报》,是清末西方来华基督教新教传教士创办的英文期刊。1867年,新教传教士们为了让同工随时知道彼此的活动,便在福州卫理公会书局(Methodist Press)创办了《传教士记录》(TheMissionaryRecorder),此刊物仅维持了一年。1868年5月,《教务杂志》(TheChineseRecorderandMissionaryJournal)创刊,同样也是在福州卫理公会书局,创办人是传教士保灵[1]。随后,《教务杂志》刊名几度更改,主编几度更换,出版周期不定,季刊、双月刊、月刊均有出版。自1915年开始,刊物正式带有汉语标题“教务杂志”。至1941年终刊,除1872年5月至1873年12月短暂停刊,《教务杂志》前后历经70余年,时间跨度从清末至民国。

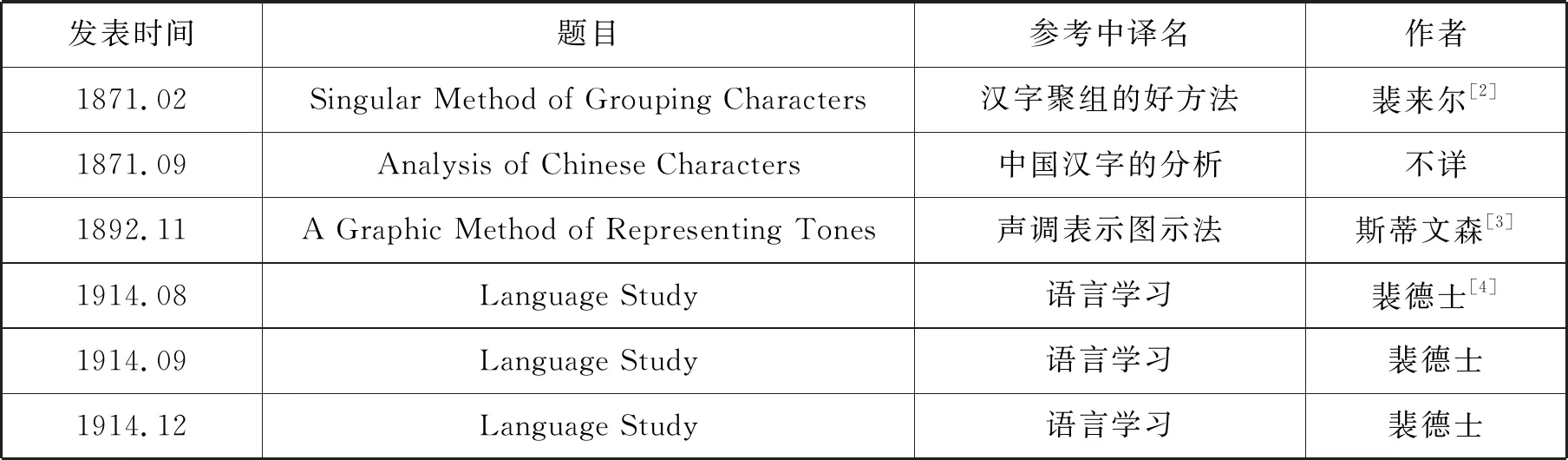

清末民初传教士来华,传教无疑是其首要任务。然而,要成功完成这项任务,没有一定的汉语基础是无从下手的。《教务杂志》作为来华传教士相互传递信息的极为重要之阵地,在刊物发行的70余年间,刊登了不少探讨汉语学习的文章,这其中就有数篇有关汉语学习方法之篇目。这些篇目主要涉及汉字学习方法、语音学习方法、词汇学习方法及教学法,列表如下。

表1 《教务杂志》所刊汉语学习方法篇目

二、汉字学习方法

(一)汉字聚组法

何为汉字聚组法?1871年2月刊载的题为《汉字聚组的好方法》的文章生动地介绍了这一方法。作者共举了4个例子,如表2。

表2 汉字聚组举例

第一句,“书生书生问先生先生先生”,在这个句子中,第一个“书生”是名词,意思是“读书人”,第二个“书生”意思是“对书籍不熟悉”,第一和第二个“先生”是名词,意思是“老师”,第三个“先生”的意思则是“先产生的问题”。整个句子的意思就是“读书人对书籍不熟悉,向老师请教老师之前就产生的问题”。我们看到,一个句子,就让学习者接触到“同词异义”现象。当然,亦包括短语。“汉字聚组法”不局限于单个汉字,通过创设语境的方式,将汉字置于词语中,进而放到整个句子中。这个句子共有11个汉字,其中,“书生”出现2次,“先生”出现3次,复现率高且兼顾不同意思。作者共举了4例,均为“同词异义”,可见清末民初来华传教士对这一现象已有一定程度的了解。文末这样写道:“我想请问,不知是否还有人遇到过类似的例子。可否详细向我们说明这种结构的意义及特征。”(裴来尔,1871:260)可见,清末民初来华传教士不仅能够发现特殊的汉语语言现象,且能够主动探究,这充分体现了其能动性,值得肯定。

(二)汉字拆解法

清末民初来华传教士对汉字不仅有“聚组”之概念,对“拆解”亦有尝试。1871年9月刊登的文章《中国汉字的分析》一文即对部分汉字进行了拆解,同时做了生动的解释。此方法与利玛窦[5]《西国记法》所载方法[6]有异曲同工之妙,或可视为清末民初来华基督教新教传教士借鉴耶稣会士汉语学习方法的例子。

例如对“船”的解释,将其拆分为“舟”“八”“口”三部分,释义为“装载八个人的小舟”,一定程度上便于理解“船”字的构形。对于“蛇”字,将“七”看作偏旁,认为“七”代表“化”,因此“蛇”可以理解为“能够在地下悄悄变换的爬行类动物”或者“已经变换过的爬行类动物”[7]。对于“粟”字,作者将其拆分为“西”和“米”两部分,认为“中国全部的粮食均从西方进口”,“毫无疑问最初是由中国人自己来到此国时所带”。此外,将“美”拆分为“羊”和“大”,认为“一只大羊显然被认为是美的”,将“佯”拆分为“人”和“羊”,认为“一个人站在一只羊旁边觊觎”。不仅如此,清末民初来华传教士还能从汉字中推断中国人的文化风俗、饮食习惯等,显示出了不俗的水平。例如:将“養”拆分为“羊”和“食”,并由此推测产生这个汉字时,中国人的主要食物是羊肉。

我们看到,对于“粟”字的解释,很明显有失偏颇。“所有的粮食都从西方进口”“从外部带粮食进来”显然受其观念之影响,也反映了清末民初来华传教士某些方面根深蒂固的思想。清末民初来华传教士已经初步具备用释义及联想之方法记忆汉字的能力。虽达不到专业的文字学高度,不过,对汉语第二语言学习者而言,不可苛求。

三、语音学习方法

(一)声调标示法

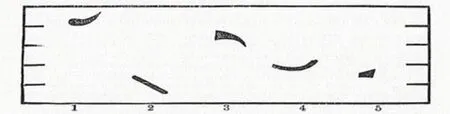

当今汉语第二语言教学界,赵元任先生的“五度标音法”早已深入人心,该法可以形象直观地表示出汉语声调的调值。在该法问世前,清末民初来华传教士就已开始了思考。1892年11月《表示声调的图示法》一文,斯蒂文森博士就细致介绍了一种声调图示法。笔者认为此法相较于“五度标音法”,更为全面地反映出音调特征。五度标音法单纯刻画音高,该法除了音高特征,亦可表示音调变化、重读及时长等,如图二。

图二 声调图示法

该图刻画了成都方言中的五种声调,即:上平、下平、上声、去声、入声。[8]斯蒂文森认为,“任何一种声调只有五个要素,按照重要性分别是:音高、音调变化(上升和下降)、开始或者结尾处的急缓度、重读和时间。”斯蒂文森解说道:“该图之数值可以刻画第一个指标,即音高。所采取的形状可以刻画另外四种特征。每一笔的厚度代表了发音的音量、重音以及开始和结尾处的急缓度。另外,每一笔的弯曲度代表了升降变化。形状的长度代表了时间,相对来说不是十分重要。”(斯蒂文森,1892:515)我们看到,通过该图,即便汉语初学者亦可直观地看出声调间的差异,比起抽象的文字描述,形象不少。

斯蒂文森亦描写了成都话声调的特性。斯蒂文森写道:“上平音高最高,上升调。南京官话中没有与之相对应的声调。下平音高最低。略微下降调。部分传教士声称下平根本不是声调。与南京话的上平有相似之处。在重庆,入声和下平是相同的,音高都低。成都调在整个西部都能被理解,是标准音。从音高来看,上声在上平之后。发音初始很急促,就像一个人在生气地劝告别人,略微下降。与南京的去声有相似之处。去声先略微下降然后逐渐升高,是声调中时长最长的。与南京官话下平很相似。入声通常放在末尾,很急促。这也是一个很短的声调,音高也很低。略微上升。南京官话中没有与之对应的声调。”描述完成都官话声调的特性,斯蒂文森继续说:“我很确定,这番书面上的描述远不及声调图给我们的信息多。”(斯蒂文森,1892:516)可见斯蒂文森对声调标示法的重视。

关于声调图的作用,斯蒂文森很乐观,“我认为通过这种图示法可以轻松比较中国的所有声调,亦可用来记录因人们迁徙而产生的声调变化”。此外,斯蒂文森表现出了极大的学习热情,他说:“或许有的传教士也可以用相似的方法,寄给我其所在省份中特殊的声调,如此就可以进行比较,这对学习很有帮助。”至于学习声调的方法,斯蒂文森如此说道:“学习声调最好的方法之一,一定是先用数值熟悉音高,然后非常慢地说汉语,如此一来就有充分的时间恰当地说出每一个字的音调。”(斯蒂文森,1892:516-517)汉语初学阶段慢慢说,这当然是练习声调的好办法。不过斯蒂文森似乎没有考虑到语流音变的问题。

(二)双调表法

1914年9月刊载的《语言学习》一文,裴德士针对声调谈了自己的看法。他指出:“声调包括四个要素,即音高、重读、时长以及音品。”(裴德士,1914:566)随后,裴德士介绍了一种福州汉语学习者学习声调的方法,称其为“双调表”,一共有两种方式,一种是使用相同音节,一种则是使用常用词语,如图三所示。

图三 双调表

我们看到,在“同音节表”中,第一列词语的第二个字均为“夫”,阴平,第一个字依次是阴平、阳平、上声、去声及入声[9]。第二列词语的第二个字为“扶”,阳平,第一个字同第一列。后几列第二个字分别为“府”“付”“福”,即上声、去声、入声,第一个字同前。“常用词语表”中,五列词语首字分别是阴平、阳平、上声、去声及入声。再看第二个字,第一列均为阴平,第二列均为阳平,第三列均为上声,第四列均为去声,最后一列均为入声。如此安排,可谓巧妙。通过这样的组合练习,学习者可熟悉所有可能的声调组合。

裴德士还强调:“为有效使用双调表,学习者应该跟随老师重复,既要按照水平顺序也要按照垂直顺序。最好开口读出来,低哼出来也是有用的。”裴德士也强调了声调的变调现象。他认为,“永远都不能忽略的一个事实就是,组合中的声调经常改变。比起单纯知道声调的数字并且说出单个单词的声调,在句子中正确地使用声调更加重要。”他检查了一些知道每个单词实际声调的学生,发现他们在句子中却很少说出正确的声调。因此裴德士得出结论:“在语言的实际使用中,句子的语调经常会推翻单个词的声调。”(裴德士,1914:569)

应该说,裴德士对变调现象的关注,显示了其不俗的汉语水平。许多汉语初学者仅关注单一声调,对语流音变等现象明显不熟练。这使得他们可以读准单个汉字或者词语,当其说完整的句子时却洋腔洋调。从语音教学的初期开始,就应向学生强调语流音变的重要性。

四、词汇学习方法

裴德士对于汉语词汇的划分颇为典型,笔者称其为“词汇划分重点记忆法”。裴德士认为学生学习语言有四种词汇是必须掌握的,即接受性口语词汇、积极性口语词汇、接受性书面词汇及积极性书面词汇。学习者应该尽可能扩大这四类词汇。然而在中国的实际传教工作中,不管其工作形式如何,前两种词汇最为重要,即接受性口语词汇及积极性口语词汇。

裴德士不但认为要重视两类口语词汇,同时认为语言的习得顺序也与此相关。他认为:“一个人首先应该听,其次说,然后读,最后写。颠倒顺序则会使掌握语言变得更加困难,也会导致养成一些日后一定要戒除的习惯。”他强调:“一个人永远说不出他没有听到过的话。”这鲜明地反映出听先于说的语言习得顺序。以此为依据,单词应该首先通过耳朵而非眼睛来掌握。读写亦是如此,“写出同样的内容前预先阅读材料会节省时间并且所需的努力会更少”。(裴德士,1914:504)

裴德士同时举了一个例子,他曾用鲍康宁[10]《英华合璧》《天路历程》《官话指南》等检查学生,发现尽管他们能够阅读材料并翻译,但当不允许他们看书,改由老师朗读材料时,他们几乎无法理解所读的内容,而且完全无法复述用汉语学习的材料主旨。由此可见,“为了考试而学习对于增加学生的接受性口语词汇和积极性口语词汇收效甚微”。(裴德士,1914:504)

至于如何增加接受性口语词汇及积极性口语词汇,裴德士亦提出了自己的建议:一是“如果可能,不用眼睛,而是通过老师的朗读和说明来理解文章的意思”;二是“跟着老师读,获得新词语意思的清晰理解”;三是“掌握短语和句子,而非单独的词”;四是“让老师读文章,直到很快的语速读也可以轻松理解”;五是“让老师不用书讲故事”;六是“尽可能多地用新短语向老师和其他人讲述故事的主旨”;七是“写故事”。(裴德士,1914:504)

我们看到,裴德士重视听力,强调跟读,同时重视语言的整体性。裴德士尤其重视故事的作用,不但让汉语老师给学生讲故事,让学生讲故事,还让学生写故事。

五、汉语教学法

清末民初来华传教士不仅在实践中探索汉语学习方法,亦借鉴西方语言的学习方法,为己所用。裴德士在1914年12月曾发表文章,介绍了六种西方常见的外语学习方法,分别是:语法翻译法(The Grammar-Translation Method)、阅读法(The Reading Method)、自然法(The Natural Method)、精通法(The Mastery Method)、古安法(系统法)(The Gouin Method or Series System)、直接法(改革法)(The Direct or Reform Method)。其中,裴德士对直接法做了最为详细的介绍。裴德士称其是由“国际语音协会”(International Phonetic Association)认可的。国际语言协会将其原则描述如下:

1.外语学习中首要的事情不是文献中陈旧语言的多少,而是普通会话中的口语。

2.老师最需要关心的应该是让学生们完美地熟悉外语的语音。

3.老师的下一个目标应该是让学生们完美地掌握外语中最常用的短语和习语。

4.初始阶段,应该归纳性地教授语法。通过聚组,从阅读观察到的现象中得出一般性的结论。更加系统性的学习保留到更后面的阶段。

5.老师应该不借助母语,而是尽力按照要表达的意思直接用语言连接外语中的词语。通过目标课文、图画课文以及外语的解释尽可能替代翻译。

6.在接下来的阶段,介绍书面语。最开始包括重复已经读过和解释过的内容,然后重复学生们已经听过的老师讲的故事等。下一步是自由写作,最后进行翻译。”(裴德士,1914:774)

裴德士认为:“直接法包括了其它所有方法的好处。它的使用范围也相当广泛。”他相信直接法或者直接法的改良是最适合语言学校采纳的。对于自学的学生,或者是那些老师教不了的汉语,裴德士则推荐精通法和古安法的结合。他认为:“只有当老师是一位货真价实的老师并且彻底掌握了正在教授的语言时可以使用直接法。(裴德士,1914:774)

我们看到,直接法在清末民初来华传教士汉语教学中有着重要地位,他们推崇直接法又不囿于直接法,主张在不同的情境中使用不同的教学方法。他们关注语言间的共性,将西方的语言学习方法用在汉语学习中,是一次很好的尝试。

六、余 论

清末民初基督教新教传教士在汉语学习过程中,相较于明清之际耶稣会士汉语学习,突出的特点是着眼点更小,探索的学习方法更加具体可行。清末民初来华传教士对汉语本体有着更为深刻的认识,这从分别发表的汉语语音、汉字、词汇等不同方面的文章中可见一斑。再者,他们注重实践性,如“双调表”中的部分词汇完全来源于日常词汇,与生活结合十分紧密。对于词汇的划分也是为了更好地服务于日常生活。此外,他们也学习借鉴前人的经验,不仅借鉴耶稣会士的汉语学习方法,亦借鉴西方的外语学习方法,并通过改造,为己所用。

清末民初来华传教士总结的这些汉语学习方法,即便站在今天的角度,仍具有相当的价值。汉字学习方法中的“汉字聚组法”“汉字拆解法”使学习者不但能事半功倍,亦可以使其建立汉语与文化、思想之间的关联,进而更为生动形象地理解。语音学习方法中的“声调标示法”“双调表法”,体现了其创造性。图示法使原本抽象的声调变得形象,且能够较为全面地反映声调特征。就目前笔者所见材料,相信这些只是清末民初来华传教士汉语学习方法的冰山一角,我们期待发掘更多史料,不断深化认识。

注释:

[1] 保灵(Stephen Livingstone Baldwin,1835—1902),美国美以美会教士,1858年来华。参见中国社会科学院近代史研究所翻译室:《近代来华外国人名辞典》,北京:中国社会科学出版社,1981年,第24页。

[2] 裴来尔(Lucian Nathan Wheeler,1839-1893),美国美以美会教教士,1866年来华。著有《外国人在中国》一书。参见中国社会科学院近代史研究所翻译室:《近代来华外国人名辞典》,北京:中国社会科学出版社,1981年,第504页。

[3] 斯蒂文森(David W. Stevenson,生卒年不详),加拿大传教士。

[4] 裴德士(W. B. Pettus,1880—1959),美国教士。1914年前后来华,任北京基督教男青年协会干事,后任华北协和语言学校校长。参见中国社会科学院近代史研究所翻译室:《近代来华外国人名辞典》,北京:中国社会科学出版社,1981年,第384页。

[5] 利玛窦(Matthieu Ricci,1552—1610),意大利人,罗马耶稣会士。1582年耶稣会调利氏来华,在广东肇庆学习汉语文。利氏所译或所编的书有:《交友论》(1595)、《万国舆图》(1602)、《几何原本》(1607)等。参见中国社会科学院近代史研究所翻译室:《近代来华外国人名辞典》,北京:中国社会科学出版社,1981年,第406页。

[6] 利玛窦在《西国记法》中指出,这种记忆法对于汉字特别有效,因为每一个汉字都是表示一个事物的形象。例如,一位来自西部的部落女子,可用来记忆“要”字;收割庄稼的农民,可用来记忆“利”字;怀抱孩子的女仆,可用来记忆“好”字。在利玛窦看来,记忆并非单纯地死记硬背,而应该充分发挥人的主观能动性,将西方记忆法和中国文字特点相结合。转引自卞浩宇:《明清时期来华传教士汉语学习方法浅探》,《学术交流》2009年第12期,第226-227页。

[7] 可能是蜕皮现象,笔者注。

[8] 这五种声调在原文中均以拉丁化表示,笔者据此转写为汉字。上平、下平应该对应“阴平”“阳平”。

[9] 按照现代汉语,“福”应为阳平,考虑当时的情况,应做“入声”处理。

[10] 鲍康宁(Federick William Baller,1853—1922),英国内地会教士,汉学家。著有《汉英分解字典》(AnAnalyticalChinese-EnglishDictionary)(1900)、《华文释义》(LessonsinElementaryWen-Li)(1912)。参见中国社会科学院近代史研究所翻译室:《近代来华外国人名辞典》,北京:中国社会科学出版社,1981年,第25页。