我国青少年对校园欺凌的态度:现状、后果及其影响因素

——基于PISA2018的数据分析

张 倩

(首都师范大学 教育学院, 北京 100037)

自1973年校园欺凌研究之父奥维斯教授(Olweus,D)提出“校园欺凌”这个概念以来,对校园欺凌行为的干预一直都是该领域的研究重心。然而,干预是对欺凌行为的反应,是基于欺凌问题定向的。因此,它的措施不外乎是惩戒和救济,虽然可以制止当下可见的欺凌,但却无法防止学生在教师和成人无法及时干预的情况下继续实施欺凌行为,更无法从根源上杜绝欺凌事件。毕竟校园欺凌从其定义来看就是“反复地、有目的地选择那些无力反抗的人为目标的伤害行为”[1]。可见,打击和遏制校园欺凌,仅仅停留在事件和行为层面是被动而局限的,必须深入到行为的源头——思想态度,毕竟驱动行为的始终是内心。因此,探索儿童对待欺凌行为的较为稳定的态度和信念,是学界一直在积极推进的。由经济合作发展组织(OECD)发起的全球规模最大的基础教育第三方评价项目PISA,在最新一轮的测评中也第一次将学生对校园欺凌的态度纳入了其考察范围,以期帮助各国更好地了解青少年对待校园欺凌的态度,从而制定有效的欺凌防治和干预的措施[2]。

相对而言,我国关于青少年对待校园欺凌的态度的研究十分有限,尚处于起步阶段。尽管自2016年4月教育部在文件中首次使用“校园欺凌”概念后,校园欺凌及其防治已经迅速成为我国教育研究的一个热点,相关文献在知网中已经累积1500余篇,但以“校园欺凌”和“态度”为关键词在知网期刊文献库中搜索,却只得一篇关于两所初中的学生态度调查的文章。若将“校园欺凌”换成我国早年更为常用的“欺负”为关键词,可获得四篇文章,其内容都是我国校园欺凌研究专家张文新团队在二十年前开展的相对小规模的调查研究结果[3-4]。

有鉴于此,本研究以PISA2018中关于校园欺凌研究的调查结果为数据来源,以所有参加PISA2018的我国大陆地区四省市(北京、上海、江苏、浙江)共361所学校的12 058名15岁学生为样本,参照这轮PISA测评的36个OECD国家的统计结果,对我国青少年对待校园欺凌的态度展开系统研究,具体包括以下三个问题:我国青少年对待校园欺凌的基本态度如何?哪些因素可能影响他们对待校园欺凌的态度?青少年对待校园欺凌的态度和校园欺凌行为之间的关系如何?

一、关于青少年对待校园欺凌的态度的概念界定

欲研究青少年对待校园欺凌的态度,首先要定义和理解“对待校园欺凌的态度”这一概念。态度一般被定义为个人、群体或组织,对待事物的普遍的、持久的看法和观点,包含信念和情感两个层面[5]。青少年对待校园欺凌的态度主要包括他们对欺凌行为和反欺凌行为的明确信念,即道德判断,以及由此所激发的系列情感反应[6]。

PISA2018将这一抽象的定义处理为五种具体的道德判断与情感反应,即“看到没有人保护受欺凌的学生时,我感到生气”(代称为“A”);“帮助无法保护自己的学生是件好事”(代称为“B”);“参与欺凌他人的行为是不对的”(代称为“C”);“看到其他学生受欺凌时,我感到难过”(代称为“D”);“看到有人为受欺凌的学生挺身而出时,我感到高兴”(代称为“E”)。显然,A、D和E反映的是青少年对待校园欺凌行为和情境的情感反应,而B和C则是青少年对校园欺凌行为和反欺凌行动的道德判断[2]。

PISA2018认为,如果学生能够对校园欺凌行为持负面态度(如错的、难过的)和对保护欺凌受害者持积极肯定态度(如好事、高兴的),那么可以认为他们是持“反欺凌态度”的(anti-bullying attitudes)。PISA通过自陈式问卷调查学生是否同意(强烈不同意、不同意、同意、强烈同意)以上五个观点或态度,其中选择“同意”或“强烈同意”的学生即被认为是持“反欺凌态度”的[2]。

根据这一操作性定义,本研究以持“反欺凌态度”的学生的占比情况作为关键指标来反映我国中学生对待校园欺凌的基本态度。具体而言,这一指标对应的是对以上五种基本态度表达选择“同意”或“强烈同意”的学生占我国参加这一轮PISA的全体学生的比例。

二、我国青少年对待校园欺凌的基本态度

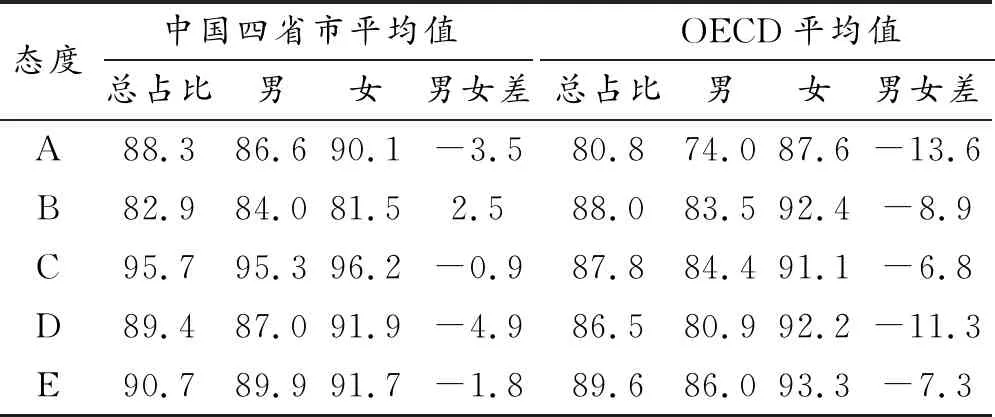

首先,从统计结果来看,我国绝大多数学生对欺凌行为持负面态度,对保护欺凌受害者持积极态度(具体见表1)。我国对五项表达选择“同意”或“强烈同意”的学生,即持“反欺凌态度”的学生平均占比达到89.4%,而OECD平均占比为86.5%。而且除了“帮助无法保护自己的学生是件好事”(B)这一项,其他各项我国持反欺凌态度的学生占比均高于OECD平均值。可见,我国青少年总体上对待校园欺凌是持明确的反欺凌态度的,是符合我国社会主义核心价值观的。

表1 持“反欺凌态度”学生的占比情况和男女占比差/%

其次,从对欺凌行为的最基本的也是最重要的是非判断来看,我国有95.7%的中学生都能树立明确信念,指出“参与欺凌他人的行为是不对的”(C)。这一项上,我国比OECD国家平均值高7.9%,是我国和OECD平均值差距最大的一项。事实上,我国学生对这一项的认同比例高于所有参加PISA2018的国家和地区。这充分说明,我国在基础教育阶段的“道德与法治”教育是非常成功的。

最后,综合另外四项的反欺凌学生占比情况来看,我国学生在情感上是容易和欺凌受害者共情的,即同情受害者的遭遇,希望他们得到救助,但是在道德层面对“保护弱小、维护秩序”的英雄主义的认同度却不高。我国有90.7%学生表示“看到有人为受欺凌的学生挺身而出时,感到高兴”(E),然而仅有82.9%的学生同意“帮助无法保护自己的学生是件好事”(B)。此外,88.3%的同学表示“看到没有人保护受欺凌的学生时,我感到生气”(A)和89.4%的同学“看到其他学生受欺凌时,我感到难过”(D)。

具体原因需要进一步研究分析,本研究根据前人的研究发现,即敢于对欺凌行为采取行动干预的“旁观者”只是少数[7],初步推断这可能是因为对“帮助无法保护自己的学生是件好事”的认同将潜在地给学生带来一种道德压力,迫使他们对自己的行为进行“道德审判”。既然他们中的大多数人在现实中都可能因为各种原因,比如害怕遭到报复、缺乏自信等,而无法向受害者伸出援手,那么他们难免会趋向于回避对帮助行为进行道德判断,从而对自己的行为选择实现道德推脱。这一点和早期张文新团队的研究发现也是一致的,即儿童对欺凌问题的情感反应和相应行为倾向之间并非同步,他们对受害者的同情多于实际帮助[3]。

相对而言,OECD国家的青少年在帮助受欺凌学生的问题上,其情感反应(E,89.6%)和道德判断(B,88%)是几乎一致的,而且两者也是五个选项中青少年认同度最高的。其中,他们在道德判断层面的认可度比我国还高出5.1%。相反,他们对于弱者的同情(A 和D)就稍逊了。这可能和西方的英雄主义发轫于个人主义有关。学生因此普遍推崇“救助式”的英雄行为,但对于无法自我保护的弱小个体却难以形成共情式的理解。除了实证数据尚无法确证的这些深层社会原因之外,还有哪些个体因素对学生的校园欺凌态度具有明确的影响呢?

三、影响学生对待校园欺凌态度的主要因素

PISA2015和PISA2018的调查结果均反映男生卷入校园欺凌的比例普遍比女生高,而来自低社会文化经济地位家庭的学生相对于同龄学生来说往往更容易遭受校园欺凌[2,8]。这一现象是否与不同性别的学生和不同家庭背景的学生对待欺凌的态度不同有关呢?本研究因此重点考察了学生个体的性别特征、家庭的社会文化经济地位与学生对待校园欺凌态度之间的关系。

1. 性别特征

表1呈现了我国和OECD国家男女两个群体在五个项目上的各自选择结果,以及两者之间的差异。具体分析,至少有以下两点发现:

一是女性比男性更普遍地持更强硬的反欺凌态度,尤其是在OECD国家。五个选项中,我国仅在B项“帮助无法保护自己的学生是件好事”上,女生的认同比例比男生低2.5%,其他均高于男生。而在OECD国家中,女生对五项的认同度皆大幅度超过男生。这意味着无论是对待欺凌行为的情感态度还是道德判断,女生都表达了更同情受欺凌者、更反对欺凌行为的态度倾向。这一点和早期的澳大利亚、芬兰、英国和我国的研究发现是保持一致的[3,9,10]。同时,这一发现也与男生的欺凌者比例远大于女生的研究发现相呼应,说明女生因为持更为坚定的反欺凌态度,所以更少参与或发起校园欺凌行为[11-12]。

二是在我国男女认同差异最大的是,“看到其他学生受欺凌时,我感到难过”(D),其次则是“看到没有人保护受欺凌的学生时,我感到生气”(A);在OECD国家,差距最大的也是A项。两者都反映女性在情感上更反对欺凌行为、同情和支持受欺凌者。这可能是由于女孩一般具有更强的移情倾向,能够对欺凌的后果和受欺凌者的遭遇进行共情式的理解,而男孩尽管能够认识到欺凌行为带来的消极后果,但缺乏共情能力。此前也有研究认为,男女之间的这种差异可能和他们各自的群体价值观有关。女孩一般优先考虑社交关系,男孩则注重自信、强壮和坚韧等个人品质[12]。

2. 家庭社会经济文化地位

PISA根据学生父母最高职业地位、父母最高受教育水平,以及学生家庭拥有物合成了综合反映学生的家庭社会经济文化地位(ESCS,简称为学生的社经地位)的指数,并且将整个国家(地区)受调查的学生的社会经济地位按高低排序区分为四个区间[2]。本研究主要比较第一个区间,即代表最高社会经济地位的前25%(Top quarter)和第四个区间,即代表最低社会经济地位的后25%(Bottom quarter)的学生对待校园欺凌的态度。

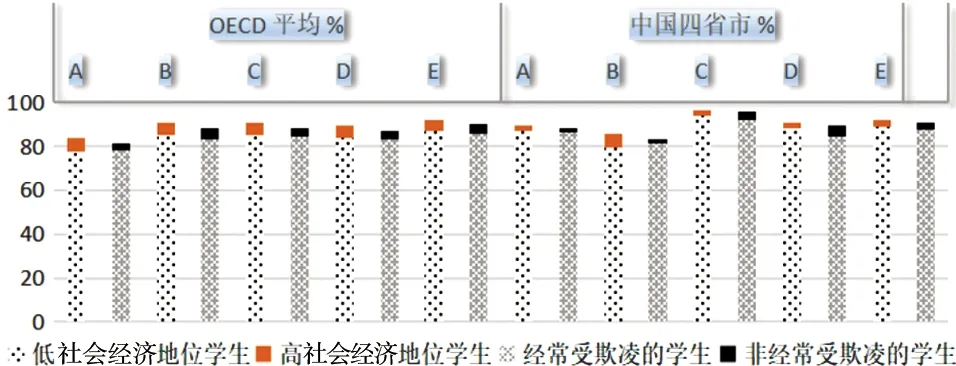

图1呈现了中国和OECD国家的高社会经济地位的学生和低社会经济地位的学生中认同五项反欺凌态度学生的占比情况。无论中外,高社会经济地位的学生在五项态度表达中持肯定的比例均高于低社会经济地位的学生,且两个群体的差距显著。其中OECD平均值显示,高社会经济地位学生至少比低社会经济地位学生多5.1%的人持积极的反欺凌态度。我国的差距虽略小,但高社会经济地位的学生持反欺凌态度的比例也至少高出2.4%。总之,无论是我国四省市还是OECD国家的平均值都显示,相对于低社会经济地位的学生,高社会经济地位学生普遍持更积极的反欺凌态度,更倾向于同情和支持受欺凌者。

图1 不同类型学生对校园欺凌的态度

尽管这一研究结果很容易和既有的研究发现联系起来形成推论——高社会经济地位的学生因为持更强硬的反欺凌态度,因此更少遭受欺凌,而低社会经济地位的学生因为相对更弱的反欺凌态度,而遭受更多的校园欺凌。然而个体对待欺凌行为的态度是否可以预测其遭遇(比如更容易遭受欺凌),即两者之间是否存在清晰的因果关系尚需进一步研究。本文根据PISA2018的数据,只能从两个方面来探索学生对待欺凌的态度和欺凌行为之间的相关关系:一是个体受欺凌的经历与其对待欺凌态度之间的关系;二是由大部分学生对待校园欺凌态度所构成的学校氛围对学生遭遇(校园欺凌)的影响。

四、学生对待欺凌的态度和欺凌行为之间的关系

1. 个体受欺凌的经历与其对待欺凌的态度的关系

现实中,人们常常认为,经常遭遇欺凌的人一定对校园欺凌行为深恶痛绝,持坚定的反欺凌态度,相反那些较少遭受欺凌的人也许对校园欺凌行为更为宽容。然而PISA2018的数据却证明这个假设是有失偏颇的。

将经常受欺凌的学生和较少受欺凌的学生对校园欺凌行为各自所持的态度进行比较会发现,经常受欺凌的学生在五项反欺凌态度中都比其他学生表现得更为消极(见图1)。其中,所谓经常受欺凌的学生,是指所有参与PISA调查的学生中,最经常遭受排挤、嘲笑和威胁三种欺凌行为的那部分学生,其判断标准是这部分学生在过去一年遭受三种欺凌行为的频率位列前10%,即高于其他90%的学生,而较少受欺凌的学生,即指另外的90%的学生[2]。两者对待欺凌态度的差距,无论在我国四省市还是在OECD国家的平均值中都非常显著。其中,OECD国家中,持积极的反欺凌态度的学生在经常受欺凌的学生中占比至少比在其他学生中的少3%,而在我国,这个差距则为1.8%。反过来,这说明较少受欺凌的学生表现出了更为普遍且积极的反欺凌态度。这一点和澳大利亚和意大利的研究发现是一致的,即道德上反对欺凌的个体往往倾向于“不卷入欺凌”,即更少遭受欺凌也更少主动发起欺凌,同时表现出对欺凌受害者的同情和干预欺凌的意图[6,13]。

需要强调的是,我们应该谨慎看待经常被欺凌的学生,更有可能对欺凌行为持更宽容的态度这一点。一方面,这个相关性既可能是因为个体对待欺凌的宽容态度导致其对欺凌行为的容忍度更高,更容易招致欺凌行为,从而成为经常被欺凌的学生;也可能是因为欺凌受害者为了克服受欺凌的经历所带来的负面心理暗示,而主动弱化欺凌行为带来的“消极意义”,从而实现自我心理救济。一言以蔽之,根据现有的研究发现我们尚无法厘清孰因孰果。另一方面,这个结果也涉及多种复杂原因。例如,已有的研究发现,一些经常欺负他人的学生自己也可能常常遭受欺凌。相较于单纯的欺凌受害者,这些既是欺凌者又是受害者的学生对欺凌行为的容忍度往往更高[14]。但是,目前PISA2018的数据尚无法支持对“经常受欺凌的学生”群体进行细分。

2. 学校整体氛围对学生遭遇(校园欺凌)的影响

已有的研究已经证实,班级内学生整体上对欺凌行为的支持或反对态度是可以预测个体施行欺凌行为的风险的[15]。那么学校大部分学生对待欺凌行为的态度所形成的学校整体氛围或文化,与学校里欺凌行为的发生之间是否也存在这样的关系呢?

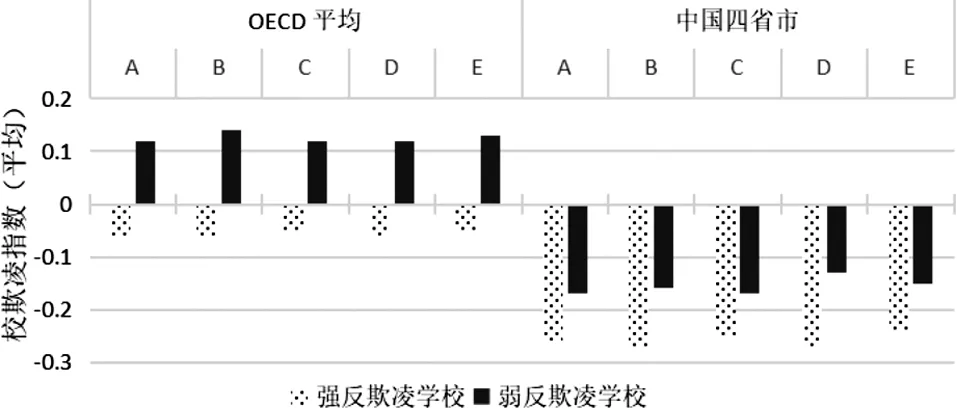

不妨将这个问题转化为学校中学生持反欺凌态度的比例和学校的欺凌指数之间关系。首先,将参与PISA 2018调查学校的学生持反欺凌态度的比例进行统计和排序,并将其按比例高低分为四等,选出比例最高的学校(前1/4)即“强反欺凌学校”和比例最低的学校(后1/4)即“弱反欺凌学校”。然后通过比较两类学校的欺凌指数,考察学校的整体反欺凌态度和学校里的欺凌行为之间的关系。其中,所谓学校欺凌指数(index of exposure to bullying),是PISA以OECD各国的排挤、嘲笑和威胁三种欺凌行为的欺凌发生率的平均值为基准(赋值为0),而各国或各单位的欺凌发生率相对于该平均值的标准差(-1≤x≤1)即为各国或各单位的欺凌指数[2]。所以,某单位的欺凌指数越高,表示该单位的欺凌行为越盛行,该单位的学生越有可能遭受欺凌。相反,如果欺凌指数越低,那么该单位的欺凌行为发生率越小,学生所受到的欺凌威胁越少。

图2分别呈现了我国和OECD国家的强反欺凌学校和弱反欺凌学校的欺凌指数。如图所示,所有强反欺凌学校的欺凌指数都呈负数,说明学校的欺凌行为的发生率低于OECD平均值,学生在这些学校较少遭遇欺凌行为的攻击。而所有弱反欺凌学校,即学生对欺凌行为容忍度更高的学校,学校的欺凌指数都明显更高。在OECD国家,这类学校的欺凌指数皆大于0.12。在我国,这类学校的平均欺凌指数最高不超过-0.13,比强反欺凌学校的欺凌指数至少高出0.08个单位。其中,在D项“看到其他学生受欺凌时,我感到难过”上,两者的欺凌指数差距最大,达到0.14个单位。

总之,无论是OECD国家还是我国,学校的欺凌指数与学校反对欺凌的学生的比例是呈负相关的。当学校内越多学生对校园欺凌持反对态度、对欺凌受害者报以同情时,学校的欺凌指数越低,校内的欺凌发生率越低。

图2 持不同反欺凌态度的学校的欺凌指数

五、结论与启示

首先,我国青少年普遍持坚定的反欺凌态度,证明我国基础教育有效地培育了儿童对校园欺凌的正确的道德判断和情感态度。

研究以OECD国家平均值为参照,系统分析了PISA2018中我国校园欺凌的调查数据,发现我国近90%的中学生持鲜明的反欺凌态度,包括对欺凌行为持负面的道德判断和情感认同,对欺凌受害者持同情的态度和保护的意图等。而且,我国持反欺凌态度的学生比例比OECD国家平均值略高三个百分点。值得强调的是,我国有95.7%的中学生都指出,“参与欺凌他人的行为是不对的”,这个认同比例在所有PISA2018的参与国和经济体中是最高的。由此所展现的我国青少年的是非观和反欺凌信念,证明我国的基础教育有效地培育了儿童对校园欺凌的正确的道德判断和情感态度,有助于完成社会主义教育事业的根本任务——立德树人。

其次,青少年的个体特征包括性别与家庭社会经济地位等,与其对待欺凌态度之间呈显著相关关系。

研究发现,无论是在我国还是OECD国家,女生和高社会经济地位的学生持反欺凌态度的比例都分别高于男生和低社会经济地位的学生。这一发现与澳大利亚、芬兰、英国和我国的早期研究结论也是一致的,而且与PISA2018的相关研究结果,即我国女生的欺凌发生率比男生的欺凌发生率低9.4%,以及高社会经济地位学生的欺凌发生率比低社会经济地位学生的低4.1%是相呼应的[2]。

最后,学生受欺凌的经历与他们对待校园欺凌的态度是显著相关的。

研究发现,经常受欺凌的学生在五项反欺凌态度中比其他学生表现得都更为消极,而且学校内反欺凌的学生比例与学校的欺凌发生率是呈负相关的。这意味着,学校越多学生对校园欺凌持反对态度,校内越少发生欺凌行为,该校学生越少遭受欺凌。

总结以上三点研究发现,可以得出三点非常重要的启示:

其一,防治校园欺凌的关键就是塑造反欺凌的学校文化,改变“容忍欺凌”乃至“崇尚暴力”的学校氛围。其实,这和我们传统上注重树立团结互助、风清气正的校园文化的学校治理思路是不谋而合的。只是这一研究发现,让我们能够从更高的站位来看待校风建设问题,从关注和塑造学生个体和群体对待校园欺凌的思想态度层面来考虑校风建设和班风建设的必要性和重要性。事实上,也只有提高全体学生思想道德素质,引导他们明辨是非、尊重他人、团结友善、弘扬公序良俗、传承中华美德,才能从根本上改变整个学校氛围,让“恃强凌弱”的校园欺凌行为成为无源之水、无本之木,而且“立德树人”也是中国特色社会主义教育事业的根本任务。所以,培育儿童对校园欺凌的正确道德判断与情感态度,既是我国教育事业发展的应有之义,也是防治校园欺凌的根本之举。

其二,欺凌行为之所以持续发生与欺凌者和欺凌受害者对欺凌问题的态度和信念是紧密相关的。防治校园欺凌应该加强对那些反欺凌态度消极的学生的思想纠偏。教育者应该主动摸查了解校内学生对待校园欺凌的态度,针对态度消极的学生展开相应教育活动,从道德和情感层面去改变他们对欺凌行为的信念模式和消极态度,如对于缺乏移情能力的欺凌者可以设计“角色扮演”或“团体辅导”等活动,让他们体会到欺凌行为带给他人的伤害,加深对欺凌的危害的认识。

其三,防治校园欺凌不应只关注“短板”,仅仅聚焦于惹是生非的欺凌者和默默无闻的受欺凌者,同时也要关注那些“旁观者”。因为旁观者的默许是欺凌最大的“帮凶”。教育者要主动发掘旁观者中的“天然的反欺凌者”,比如女生和高社会经济地位的学生。这些学生看似是与欺凌行为无关的“旁观者”,实则是学校反欺凌文化的中流砥柱。如果我们能够引导这些“天然的反欺凌者”成为学校内具有影响力的“意见领袖”,那么他们的态度和行为就会成为学生群体里流行的行为参照,发挥形塑同伴团体、班集体乃至学校的潜在行为规范的作用[16],而他们则会成为我们校园欺凌防治的生力军。