国家治理现代化进程中社会治理共同体的生成逻辑与运行机制

摘 要:社会治理共同体是在公共领域、私人领域与日常生活领域逐渐融合的基础上被提出的,是國家治理体系与治理能力现代化的重要载体。建设社会治理共同体是在超越民主的历史适应性和领域适应性基础上,通过克服多元治理主体主观愿望与行为的冲突,不断创新改革,强化为共同体增光添彩的使命感与责任感,实现社会治理领域的实质民主。要坚持五大发展理念与五个认同原则,铸牢社会治理共同体的理论逻辑、结构逻辑、历史逻辑、道德逻辑与实践逻辑。在实践应用中,社会治理共同体建设要以“五治”融合创新为抓手,推进“政治”引领、“德治”运行、“法治”保障、“自治”服务和“智治”创新的一体化发展。要不断健全“为人民执政、靠人民执政”制度,打通宣传群众、教育群众、服务群众的“最后一公里”,在共同分享、多方共赢、合作共建中形成中国智慧与中国方案,更好地实现人的共生共在,达致人与自然的和谐平衡。

关键词:国家治理现代化;社会治理共同体;生成逻辑;运行机制

中图分类号:D630 文献标识码:A 文章编号:1003-7543(2020)11-0147-13

党的十八届三中全会指出,全面深化改革的总目标是“完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化”。社会治理现代化是国家治理现代化的重要支柱和坚实基础。2019年3月,习近平主席在中法全球治理论坛上提出了“治理赤字”“信任赤字”“和平赤字”“发展赤字”四大赤字的概念以及相应破解方案。事实上,“治理赤字”“信任赤字”“发展赤字”在我国不同领域不同程度地存在,是我国新时代治国理政亟待解决的问题。如何优化社会治理和创新社会治理模式,是党和政府面临的重大挑战。党的十九届四中全会阐释了“中国之治”制度体系,其根基是治理现代化,实践依托是建设“人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体”。习近平总书记强调要不断提高政府、社会等不同领域的治理能力,提出了“加快推进社会治理现代化、努力建设更高水平的平安中国”的时代命题,并把社会治理共同体建设作为社会治理现代化的切入点和突破口。

一、相关研究综述

社会治理共同体是一个价值共同体、目标共同体和利益共同体。马克思和恩格斯认为,共享是指人民的经济、社会、政治的权利需要及满足,最终目标是不断提高人民生活水平,最终体现为新的共同体关系和每个人的全面发展。共享是促进人民团结和每个个体发展的重要方式,可以保证统一的利益、统一的目的和统一的行动。只有广大人民的利益需要成为普遍的共同利益,才能真正代表人民的意志。共享要建立在社会(马克思和恩格斯称之为共同体)的基础上。恩格斯提出:“先前的一切社会发展阶段上的生产在本质上是共同的生产,同样,消费也是在较大或较小的共产制共同体内部直接分配产品。生产的这种共同性是在极狭小的范围内实现的,但是它带来的是生产者对自己的生产过程和产品的支配。”[1]恩格斯认为,共享理念主要包括生产资料和生活资料的平等共享、利益共享、政治权利共享。“一切人,或至少是一个国家的一切公民,或一个社会的一切成员,都应当有平等的政治地位和社会地位。”[2]共享要求政府没有自己特殊的利益。人民群众日益增长的物质文化需要是共享理念推进的基本动力,马克思和恩格斯科学地分析了人民的物质文化需要的增长机制,并指出这种机制的现实基础是生产的改变,以及由此而引起的生活和生活观念的改变[3]。

社会学家认为,共同体概念是强调社会联系或共同生活方式产生关系亲密、守望相助、富有人情味的生活共同体,包括亲属(血缘共同体)、邻里(地缘共同体)和友谊(精神共同体)等基本形式[4]。一般而言,理解共同体需要把握基本特征(满足个体需要的途径和强烈的精神特质)及其与组织的关系。因此,共同体是指具有特定的共同利益或共同职业、共同兴趣、共同语言并遵循某种共同规范的群体与社团。从由自然形成的“原始共同体”到现代意义的“当代共同体”,无论是柏拉图、亚里士多德强调善的“公民共同体”,还是霍布斯、洛克、卢梭等理解的“社会共同体”,以及全球化后兴起的“新兴共同体”(如科学共同体、学习共同体、职业共同体、学术共同体等)概念,都具有共同目标、身份认同和归属感的基本特征。

从管理学角度看,社会治理共同体建设是一个自上而下与自下而上持续协调的互动过程,“是多元主体参与和多方责任共担的过程,同时也是一个多种机制共振和多种资源整合的过程”[5]。合作治理成为社会治理共同体建设的核心理念与要素。当前,全世界前所未有地紧密联系在一起,社会结构正处于深刻变动期,社会事务具有高度复杂性和高度不确定性,涉及各领域各方面,牵连到不同群体的利益,要求多元主体共同参与社会治理。政府作为唯一治理主体遭遇困境后,通过嵌入具有更高透明度、问责制和合法性的治理体系和机构,社会组织成为社会治理不可忽视的力量,为人民提供了行使话语权和更具回应性、以人民为中心的政府形象的机会。参与式发展、多中心治理等理论的发展为政府、市场和社区作为多元主体参与合作治理奠定了理论基础。通过社区成员积极、主动、广泛地参与,促进合作治理可持续、成果共享;以规则和习俗约束为前提,社区自主治理成为政府和市场之外的第三条公共事务治理之路[6]。以合作治理为概念内核的参与式治理、网络化治理、协作治理、整体性治理等虽然研究视角和侧重点不同,但都是以摒弃政府的垄断权力,引入市场和社会共同参与公共事务决策与执行过程为核心理念[7]。合作治理要考虑领导力、激励机制、各主体相互依赖性和政策复杂性等因素[8],包括协商过程、建立信任、有效参与、联合行动等阶段。在公共政策执行过程中,合作治理能促进社会治理主体解决争议、化解冲突并建立共识,被广泛应用于地方经济政策、危机管理、环境机构与地方公共卫生部门的合作等领域,如开放空间的保护、自然资源管理等。

在我国话语体系中,社会治理共同体理念具有悠久的历史文化渊源。我国民俗文化中的社会共同体,包括诸如家庭、家族、亲族、乡里聚落、社团、帮会等基本结构单位。自古以来的“大同思想”包含着社会治理共同体理念的“文化养分”与“无比深厚的历史底蕴”。孙中山指出:“国家是人民所共有,政治是人民所共管,利益是人民所共享。”[9]毛泽东认为“大同理想”只有经过革命才能实现。无论是最初的“大同世界”与“民有”“民治”“民享”,还是后来发展了的“大同理想”,都为“共建”“共治”“共享”观点以及“人类命运共同体”意识、社会治理共同体理念奠定了深厚的基础。

党的十八大报告提出了“人类命运共同体”的概念。2013年习近平主席首次向国际社会发出构建人类命运共同体的倡议,强调每个民族、每个国家要共同把我们这个星球“建成一个和睦的大家庭,把世界各国人民对美好生活的向往变成现实”[10]。在这里,共同体的实质是基于共识的联合体,强调集体中的个体基于共识的权责对等以及在此基础上个体价值或者价值的可调适性。坚持和完善共建共治共享的社会治理制度,建设社会治理共同体,是我国在高度不确定性和高度复杂性条件下的应对策略,是推进国家治理现代化的具体路径之一。自此,国内学术界开始围绕社会治理共同体展开研究,有学者对社会治理共同体进行系统审视与路径构建[11],也有学者从不同角度结合具体领域进行研究,但更多的是概念阐释与理论宣传。总之,社会治理作为国家治理应用层面的重要内容,要求主体间的合作关系;无论是正式规则还是非正式规则都需要坚持共建共治共享的理念,推动社会治理主体全面融入社会治理实践各方面,体现于社会治理制度各环节,并聚焦于社会治理主体、过程、地方实践与共同体建设。而社会治理共同体建设要求在党委的领导下,在互动协商、权责对等、法治保障、科技支撑基础上,政府、社会组织、企业、公众共同解决社会问题、回应治理需求,信奉共同范式,遵循共同规范。受社会治理共同体规则约束的公众、组织和团体,通过创新合作治理方式,实现合作共治、利益共享、风险共担。社会治理共同体包含共同体思想理论、意识、文化、规范等要素,其联结纽带是“人人有责”推动“中国梦”的实现,生成基础是“人人尽责”的身份认同,最终达到“人人共享”满足美好生活的共同目标。

社会治理共同体建设既是一个实践问题,又是一个理论问题。社会治理共同体建设实践的效果依赖于理论阐释的清晰与透彻。本文主要从政治学角度,围绕国家治理现代化进程中社会治理共同体的生成逻辑与社会治理共同体的运行机制展开研究。

二、国家治理现代化进程中社会治理共同体的生成逻辑

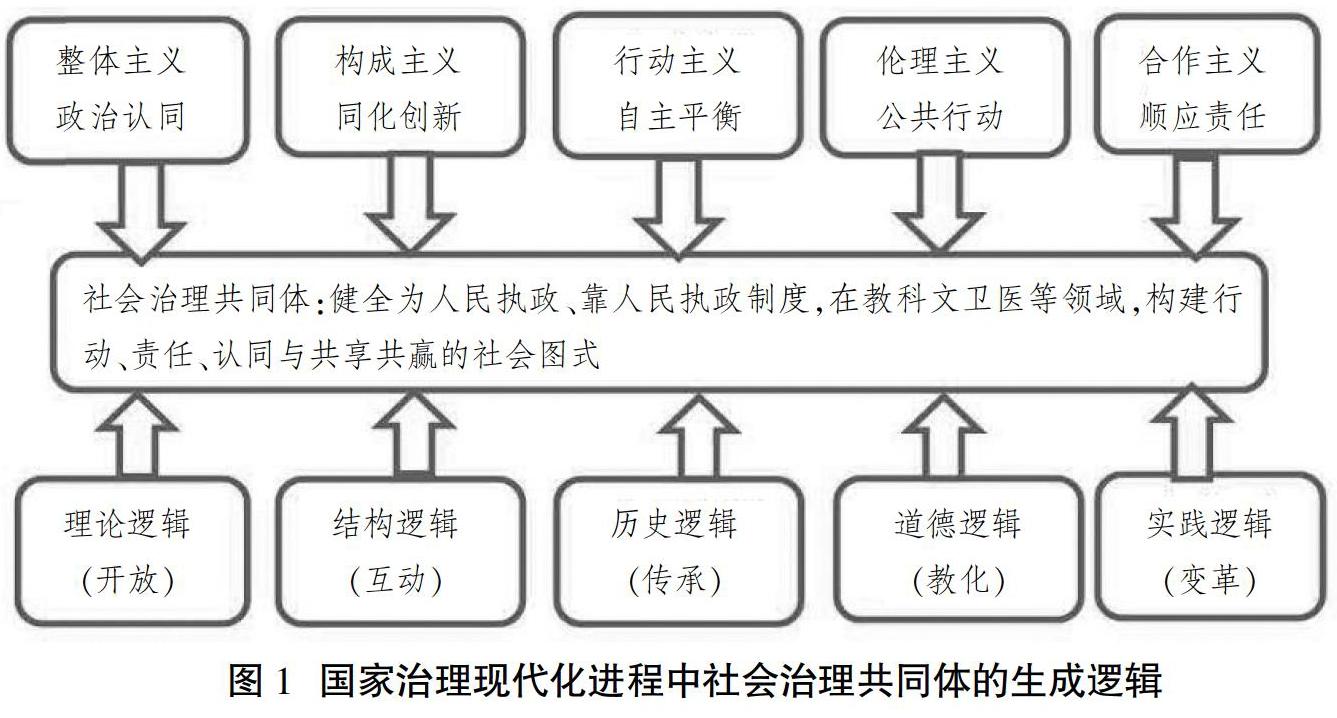

国家治理现代化要实现治理的现代化和人的现代化,从国家、社会和个人三个层面看就是实现从传统社会向现代社会转型的理论自觉。国家治理现代化的实质是规范公共权力,深化要素市场化配置改革,推动经济社会高质量发展,处理好政党、政府、社会、市场与个人的关系,坚持以人民为中心的发展思想,满足人们对美好生活的需要。在实践应用中,作为社会治理现代化抓手的社会治理共同体建设涉及教育科技、文化体育、卫生医疗、就业、社会保障、社会救助等领域,强调在国家认同、民族认同、中国特色社会主义制度认同、文化认同、中国共产党认同基础上形成行动—责任共同体。比如,坚持以人民为中心的发展思想,应对具有高度复杂性和高度不确定性的突发事件,守住“六保”底线,为“六稳”赢得空间,更好解决民生问题等,都依赖社会治理共同体的生成与发展。因此,社会治理共同体的生成要遵循共时性与历时性、自主性与自觉性,公共性与合作性、自为性与创新性、开放性与互动性、传承性与变革性原则。在社会治理过程中,要根据具体情境而变革创新,实现同化、顺应和平衡,建构一个人人有责、人人尽责、人人合作共赢共享的社会治理图式(见图1,下页)。

(一)社会治理共同体生成的理论逻辑:把握“价值—话语—思维”链条

思想是行动的先导,理论是实践的指南。在具有连续性、兼容性的中华文明基础上,社会治理共同体要以政治认同、开放性为指引价值与策略创新,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。从整体主义方法论视角夯实理论根基,需要从以下方面入手:一是明确社会治理共同体生成的价值指向。兼容并包是我国社会治理共同体生成的动力机制。人心相聚,在于价值相通。在“天下观”“大一统”“族类观”等文化理念以及国家认同、民族认同、制度认同、文化认同和社会心理认同的基础上,“中国之治”能更充分地发挥个体自主性、延展治理边界的伸缩性。事实上,我国社会治理共同体就是由边缘到中心的“涡旋”模式与由中心到边缘的“雪球”模式共同发力而发展壮大的。比如,我国采用党建引领来应对社会治理共同体建设在实操层面的挑战:个人如何走向共同体中心,基于公共福祉而积极行动;公众如何有序良性互动,追求共同体的总体价值和目标;社会调节机制与政府治理机制如何紧密配合,助力于共同体持续发展。二是丰富社会治理共同体生成的话语体系。交流交融是社会治理共同体生成的基本前提。这既要从先赋的规定性入手,遵循基于中国差序格局而又有自身禀赋的身份规定,用关系化的“我们”概念巩固社会治理共同体的话语体系,又要从强化面对面的互动入手,促进基于西方团体格局的类别化团队互动,鼓励共同体成员在互动中建立信任、情感与义务并走向合作,完善社会治理共同体的话语体系。既把高先赋性和高交往性的人融入共同体,又通过强化认同把低先赋性和低交往性的人引入共同体[12]。比如,在应对突发公共卫生事件中,国内使用不同语言的各民族之间,不同行业、不同领域、不同群体之间形成的社会治理共同体,都能围绕“生命至上”而进行面对面互动或者视频交流并开展合作行动。三是形成社會治理共同体生成的思维模式。共建共治共享是社会治理共同体生成的关键要素。无论是儒家基于“有教无类”与“协和万邦”的“无外”原则,将社会价值定位为“天下为公”以及“修身、齐家、治国、平天下”等,还是新时代提出的“三谋”“三为”的金钥匙以及人类命运共同体思想,都提倡“修己以敬”“修己以安人”“修己以安百姓”,用“推己及人”“换位思考”思维模式将个人的品德修养和社会治理秩序有机结合起来。因此,个人只有完全融入社会才能成为真正的人,并在社会和谐与社会整合中实现人的共生共在。在现实中,强调人人有责、尽责、共享的社会治理共同体建设,能促使人们转变行动方式与思维模式,逐渐形成共享而非侵占的理念,在合作行动中解决社会问题和控制突发风险。

(二)社会治理共同体生成的结构逻辑:遵循“平衡—不平衡—新的平衡”规律

要加强和创新社会治理,基于变革创新构建合理高效的互嵌式治理结构,形塑具有开放性、互动性、包容性、公共性、负责任的社会治理多元主体。通过同化、顺应和平衡,推动“三社联动”“五治融合”,激活社会治理多元主体的内在动力,加快建设具备科学化治理方式与民主化治理过程的社会治理共同体[13]。用构成主义理论来衡量社会治理共同体的结构逻辑,促使社会治理共同体在“平衡—不平衡—新的平衡”循环中丰富、发展、提高,并形成一个相对稳定且和谐饱满的心理活动框架或组织结构。一是不断寻找新的策略和方法,提高社会治理主体互动嵌入的意识与能力。通过第三方评估和政府购买公共服务的方式,增加不同领域不同层次社会治理主体的参与机会,实现多样化互动形式,营造有价值的互动嵌入样态的环境,完善不同主体与治理环境之间的同化过程。二是完善涵盖“共享—融合—参与”的包容性和超越性法治理念[14],推进社会治理共同体的创新发展。当今我国所面临的“百年未有之大变局”折射到社会治理领域,要求我们不断创新理念,突破社会治理规范、体制、手段单一的结构性瓶颈,提供促进多元主体包容互动的法律咨询与服务,推进规范性治理和参与性治理,更好地实现社会与政府的协调共治与合作共赢。三是健全矛盾调解机制、社会调节机制和利益平衡机制,培育公共性、负责任的社会治理多元主体结构。在风险和矛盾面前,人与人之间的基本信任在社会治理中起着润滑剂和稳定阀作用。社会治理共同体的生成和演化经历了从商业的谋算型信任到社区的了解型信任,再到网络结构信任与制度信任,只有通过发挥机会空间、产权激励、能人领导、成员互信、持续性公共服务五要素的综合作用,才能更好地促进共同体公共性的生长、发育、成长以及最终形成[15]。

(三)社会治理共同体生成的历史逻辑:批判性继承“家—国”模式

我国社会治理共同体建设虽然2019年在党的文件中才正式提出,但它有深厚的历史渊源和文化根基,需要对“传统社会结构”“历史发展脉络”等要素进行批判性继承。一是中华民族以“家的模式”叙说着共同体的亲和性,为社会治理共同体生成提供了深厚的历史积淀。我国地理结构的完备互补与传统社会上、中、下(大一统官僚机构、士族缙绅、宗法家族组织)三个层次的互动整合,大致实现了良性整合[16],形成了超稳定的“家国同构式”结构。“家是最小国,国是千万家”是当代社会对“家国同构式”结构中家国理念的批判性继承,用“大家庭”“一家亲”“根脉”模式包容各民族、两岸同胞与华人华侨,以及无论是“熟人社会”还是“陌生人社会”的社区都成为我们的家园,为社会治理共同体的生成奠定了坚实的基础。二是中华民族共同体批判性继承了“大一统”的中国历史发展脉络,为社会治理共同体生成提供了经验借鉴。自秦汉以来,中国形成了复杂而高效的政治体系,为两千多年的“大一统”历史奠定了基础。隋唐时代在人口、版图、经济、文化方面都实现了对秦汉时期的超越。明清时代由“小中国”转向“大中国”,尤其是清代中国真正走上了通往“多民族之巨大中国”的道路,并由古代发展趋势变为现实存在的事实。中华人民共和国的成立结束了中国自晚清以后的分裂动荡局面。因此,我们只有用行动主义立场去传承历史精神并解决实际问题,才能更好地促进社会治理变革的自觉性与主动性。在社会治理共同体建设中,每个人都可以根据自己的行为和行动去理解和认识人们的身份和社会角色,每个人都通过自己的行为和行动去获得自己的身份和社会角色[17]。

(四)社会治理共同体生成的道德逻辑:健全完善“信任—信用”体系

频繁发生的高度复杂且高度不确定的突发性公共事件,使社会治理和社会发展越来越需要公共性与自主性,而公共性交往的扩大需要公共性信任的支持。社会治理共同体建设要找到治理变革路径与行动方案,更新制度和行为方式建构的前提,在拥有更大的自主性和自觉性的意义上确立社会治理变革的目标,这要求信任迈向公共生活。一是建立公共生活中相互需求的信任机制,为社会治理共同体生成提供成长合理性。政府与社会要发挥合力杜绝冲击社会心理和道德底线的事件发生,确保公民在公共理性下的对等性尊重,实现个体自主性或私人德性与公共性生活的平衡,形塑社会治理中的公共性信任。二是培育公共信任,实现公共价值认同,为社会治理共同体生成提供行为的伦理性识别。社会治理主体要基于公共价值形成对伦理普遍性的认知、认同与践行,拓展普遍性信任。这既要拓展基于私人生活的“圈子信任”,又要铸就制度信任的伦理普遍性基础,实现公共伦理从“概念”到“理念”再到“实践”的转换,以及个体至善与社会至善的和谐[18]。三是健全社会信用体系,为社会治理共同体生成提供发展源泉。黑格尔认为:“个人目的与普遍目的这双方面的同一则构成国家的稳定性。”[19]信任日益彰显出对社会发展和社会治理的巨大效应。只有强调政府信用,搭建信用体系运转的平台,推动社会信用服务行业的发展,拓展信用产品及其适用空间,才能更好地完善基础信用、制度信用与监督信用,健全社会治理领域的信用体系,培育社会治理共同体的合作元素。

(五)社会治理共同体生成的实践逻辑:统筹推进“改革—发展—稳定”

我国社会治理共同体的生成要充分把握日益“立体饱满”的社会主义民主政治发展、社会主义市场经济发展、社会主义文化教育事业发展的现代基础和制度保障。一是中国特色社会主义民主政治的发展使中国从历史上的“自在”状态走向“自觉”阶段,为社会治理共同体生成奠定了厚重的政治基础。中国共产党的领导是社会治理共同体生成的根本保障。我国不断健全完善的“为人民执政、靠人民执政制度”“不忘初心、牢记使命制度”“共建共治共享社会治理制度”,宪法、民法典、刑法、行政许可法、职业病防治法、妇女权益保障法、慈善法以及条例、规定等中国特色社会主义民主政治、法律体系,为建设社会治理共同体提供了制度、法律保障。“党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一”为社会治理共同体生成提供了政治体系保障。二是中国经济领域的供给侧结构性改革与要素市场化配置改革,推动了经济的高质量发展,增强了人们的自信心和认同感,为社会治理共同体生成奠定了丰实的经济基础。改革开放激发了中国经济发展潜力,创造了“中国奇迹”:1978—2017年中国GDP年均实际增长9.3%;GDP从改革开放之初的3679亿元增加至2018年的90.03万亿元;国内产业结构不断优化,第三产业日益成为国民经济的主导产业[20]。“八纵八横”的高铁网建设推动了交往交流交融,为社会治理共同体生成奠定了交通基础。三是现代科技和传播技术的发展突破了中国特色社会主义文化推广的地理限制,为社会治理共同体生成奠定了坚实的文化基础。文化是认同产生的重要来源,文化的传承需要教育事业的支撑。与社会现实、社會心理更贴合的国民教育体系建设能有效“培养国民认同、提高政治能力、健全政治人格”,是培养“一核多元一体格局”下社会成员对国家认同的必由之路。比如,“VR体验视频”“慕课”“云服务”“区块链”“互联网+”等传播着现代社会的价值理念,为社会治理共同体生成提供了文化认同。四是中华民族逐渐形成的“多元融汇一体,一体包容多元”格局,为社会治理共同体生成奠定了深刻的社会基础。新中国成立后,党和国家始终尊重各民族、不同地域群众的宗教信仰、风俗习惯和语言文化,形成了“平等、团结、互助、和谐”的社会主义民族关系以及休戚相关、荣辱与共的命运共同体。改革开放后,随着政策改革和交通通信技术发展而更具“开放性”和“流动性”[21],包容发展、相互嵌入的社会结构和社区环境有效地推动了各民族、不同地域群众以及不同阶层之间的交往交流交融,为社会治理共同体建设提供了重要结构支撑。在中国共产党的领导下,中华民族在政治、经济、文化、社会等各方面团结协作,互动交流,取得了巨大成就,逐渐走向合作治理的社会。

三、国家治理现代化进程中社会治理共同体的运行机制

社会治理共同体是在国家治理现代化应用层面的多元治理主体相互博弈、协商、合作的价值共同体、目标共同体和利益共同体。社会治理共同体的生成与发展是我国治理模式、治理结构的进一步调适。社会治理共同体建设既要解决社会治理共同体的生成逻辑(如何联系)问题,又要梳理社会治理共同体的运行机制(如何行动)问题。从某种意义上说,社会治理共同体鼓励公众从被动响应者转变为积极行动者,不存在社会治理主体与客体之间的严格区分,而是多元治理主体间的对话与平衡,他们之间不存在明显的鸿沟与隔阂,也就不存在严格的治理与被治理关系。在国家治理现代化进程中,要从突发公共卫生事件应对、经济发展、产业结构、人才培育、生态环境、公共设施、社会保障及权力结构、市场结构、社会结构、法人治理结构、文化结构等多个层面来甄别社会治理新模式包容性发展的动力因素。在深入工作、下沉资源、优化服务、落实政策措施的过程中,社会治理共同体得以应用并广泛开展,健全社会治理共同体的运行机制已提上日程。

(一)优化“政治”引导机制,改善社会治理共同体的权力生态

夯实政治根基,实现政治引领和自觉认同,发挥社会治理共同体的合力,既要坚持和完善中国共产党的领导,把稳社会治理共同体的正确政治方向,坚持以人民为中心的发展思想,推进社会治理现代化更加利民、惠民、便民、安民;又要以优良的党风促政风带民风,不断优化基层政治生态和社会生态,为社会治理共同体提供良好的治理权力生态。一是健全社会治理权纵向分散机制,促进社会治理共同体积极有效地参与治理,打造“善治”生态链。建设社会治理共同体的逻辑起点是塑造全新的治理权力生态,促使多元治理主体掌握更多的治理权力,自由地设定行动路径。在社会治理过程中,要大力促进诸如文化、教育、生态产品等资源在政府、社会组织等不同治理主体之间分散与流动,形成公共权力行使主体的社会化监督和资源的社会化、科学化配置,赋予合作主体机会平等与公共领域的实体权利。比如,生态治理必须适应治理主体多元化、权力分散化、方式民主化的趋势。生态治理主体包括各级地方政府、企事业单位、各类社会组织、广大人民群众,要形成分工合作、平衡互动的生态治理结构,促进生态建设方式向柔性协商转变。社会治理主体既要正确认识治理权力内容的社会性转移,促进治理权力的合理分散,又要积极行动、组织起来,更好地承接部分公共事务的治理职责,厘清各自权责边界。二是完善社会治理权横向转移共享机制,主体治理责任下沉,构建起共建共治同心圆。社会治理共同体建设是关于责任义务结构及其制度安排匹配的一种新型社会治理模式。随着多元治理主体深度参与社会治理,既有政府主动将治理任务转移给社会组织等其他治理主体(如,通过政府向社会购买养老、教育、卫生医疗等服务),促进其积极主动地“自发承担治理责任”,又有政府与多元治理主体互嵌、高效“共担”治理任务并相互监督(如,北京建设城市铁路、奥运场馆等,政府可以通过PPP模式,与社会治理主体建立起利益共享、风险共担、全程合作的共同体关系),整合社会治理资源,提升社会治理能力。显然,利用“转移—共享”方式重构治理责任,能提升社会治理效能和促进多元主体深度合作,有效推进社会共治。因此,政府只有精准分配社会治理任务(如,北京采取的“接诉即办”机制、浙江象山采取的“村民说事”制度等能更为精准地回应诉求),才能督促多元主体切实承担治理责任,激发他们参与社会治理的热情和积极性,最终强化社会治理共同体建设的精神动力。三是突出党建在社会治理共同体建设中的引领功能,打通宣传群众、教育群众、服务群众的“最后一公里”。提升政治站位,坚定政治方向,把政治引领贯穿于社会治理共同体建设的各方面各环节。既要坚持党对社会治理共同体的全面领导并贯穿于全过程,又要完善“条主责、块双重,纵合力、横联通,齐心抓、党建兴”的工作机制,提升基层党组织的组织力和战斗力,把党员干部教育好、管理好、监督好,提升社会治理共同体的凝聚力,还要构建党委领导、政府负责、群团助推、社会协同、公众参与的基层社会治理模式。

(二)构建“法治”保障机制,营造社会治理共同体的有序参与环境

中国特色社会主义市场经济是法治经济,要发挥法治保障功能,增强社会治理共同体的发展定力。只有发挥法治固根本、稳预期、利长远的重要作用,完善法律规范,推进严格执法,坚持公正司法,推动全民守法,才能确保社会既安定有序又充满生机活力。一是拓宽参与维度与渠道,优化社会治理共同体依法运行的环境。在党委、政府、社会、公众共同发力的社会治理结构下,社会治理共同体运行应遵循党委核心领导、政府治理服务、社会组织协同、公民良性互动参与的原则,凸显作为微观治理主体的社会组织和公民个体的积极性、主动性、创造性,强调主体间的“相互嵌入式”治理。从人民群众遇到的“最恨、最急、最怨、最烦、最盼”难题入手,引领社会治理多元主体共同参与完善生产、食品、卫生、生态环境安全、社会治安以及网络社会等领域的法律规制,着力抓重点、抓关键、抓薄弱环节,提高社会公平、正义、安全、环境等公共品的供给水平,为社会治理共同体的有效推进奠定坚实基础。比如,建设法治文化广场,建立公共法律服务站、居委会公共法律服务室、信访法律服务站等。二是细化多元主体参与过程和方式,明晰社会治理共同体的责任。作为社会治理现代化法治的基石,民法典为社会生活的不同主体、社会生活的诸多方面,树立了应该遵循的规则和底线。在社会治理主体的法治化过程中,作为社会治理共同体顶层设计者的中国共产党,要发挥“总揽全局、协调各方的领导核心”功能,并在社会治理网络的各个环节加强基层党组织建设,强化政治凝聚力和社会动员力。政府拥有分配调度公共资源的能力,肩负更广泛、更深层的治理责任,要不斷完善社会共同体的架构脉络,发挥资源优势和政策导向作用,激发其他治理主体的能动性。同时,推动治理重心下沉至基层,实现精准化、精细化的公共服务供给。比如,举办“法官面对面”“法律援助在身边”“律师为你解惑”等专场活动,打造“心语坊”“法德课堂”等法治文化宣讲品牌,引导社会组织与企业拓展政府行政边界外治理,承接政府相关职能转移,提供优质服务,满足多元化的用户需求。三是发挥枢纽型组织能动作用,统筹其他自治组织,反映所属群体的利益诉求,培育法治社会力量,参与社会治理。社会治理共同体的基础在基层,根本在社区,关键在公民,要依托枢纽型组织的链接作用,从公共服务接受者的视角推动基层治理民主化进程。社会治理共同体能提高公民的主体地位,为其提供广阔的治理舞台。反过来,公民借助居民委员会、业主委员会等载体可塑造参与意识、培养参与能力,在选举、决策、监督等民主训练中拓宽参与治理渠道,从而实现深层次、多维度参与政策的制定和执行。同时,要充分发挥“法治服务团”作用,定期邀请民警、法官、司法员、律师、社工等进社区、进学校开展法治活动,培育“法律明白人”,把基层志愿者骨干力量培养成“法治带头人”,并不断加强基层人民调解组织队伍建设。

(三)完善“自治”服务机制,提高社会治理共同体的社会成熟度

坚持和完善基层群众自治制度,确保社会治理共同体健康运行,发挥自治功能,激发市场治理和社会治理的活力。完善“自治”服务机制,推进基层党建与社会自治的契合,是社会治理共同体建设的关键。社会治理共同体要从服务性、有效性、参与性、自主性和公共性等方面入手培育社会的成熟度。一是建立社会治理共同体的快速、高效、安全服务体系,健全自治组织的长效服务机制。面对动态的现实环境,社会服务系统经常会受到各种异常的干扰。比如,突如其来的重大公共卫生事件、重大公共安全事件会打乱卫生医疗、教育、就业、社会保障、安全、信息等服务系统原有的部署与节奏,让魅力十射的城市因此而按下暂停键,需要一大批志愿者参与社会服务。由此,我们要积极培育社会治理主体的参与习惯并形成路径依赖,在参与思维和参与方式结构化的基础上,催生社会治理主体行动结构化,实现自治服务的精细化、精准化。马克思指出:“人们自己创造自己的历史,但是他们并不是随心所欲地创造,并不是在他们自己选定的条件下创造,而是在直接碰到的、既定的、从过去承继下来的条件下创造。”[22]因此,社会治理主体行动结构化的前提是加强和改善党的领导,拓展基层党建对社会治理共同体的影响力,以抵制虚拟化、形式化、表面化等带给社会治理共同体的反向力,同时要通过“双向互构与嵌入”机制最大限度地解决基层党建与社会自治服务二者间的形式与实质之间的矛盾。二是探索社会治理领域“自治”过程中的个性化、多元化服务,实现“自治服务”“基层党建”“社会治理共同体”的无缝对接。社会治理共同体行动逻辑的起点是自治性、服务性和公共性,因而“自治”要以自治式服务协同为基础,创新组织形式,丰富工作载体,发展柔性调度和柔性维护模式。比如,开展“时间银行”“义工”等志愿服务活动,健全互动双赢的居规民约,促进居民议事会、居贤参事会、居理监督会的有效运行,发挥道德评判团、百事服务团、法律服务团、社会智囊团的合力,最大限度地提高服务协同的效率。在基层治理实践中,无论是北京的“街乡吹哨、部门报到”机制,天津的“战区制、主官上、权下放”机制,山东的“乡呼县应”机制,还是浙江的“最多跑一次”“枫桥经验”“民主垦谈”机制,都是在不断探索基层党建引领下的社会自治服务与社会治理共同体模式。要抵御高度复杂性和高度不确定性对社会治理共同体建设的冲击,防止社会治理领域出现“原子化”“离心化”浪潮;不断探索“自治”实践中具有个性、多元、丰富、动态的服务,形塑公共价值认同度高的社会治理共同体。三是提供激发“自治”活力的保障服务,提高“自治”服务能力,完善调动社会治理主体参与的激励机制。培育社会治理主体的自治意识与自我服务习惯,规范决策程序,定期召开听证会、协调会、评议会,增强民主决策能力,提升评价与监督能力,實现有效自治和有效回应,促进城乡融合过程中社会治理共同体意识的形成。比如,推进“邻里互助”等项目建设,引领居民参与“和美社区”创建,做好事前听证、事中协调、事后评议,定期组织居民开展议事协商情况评议。只有通过自治服务、非正式制度、正式制度的创新实践行动,把规则和资源注入社会治理共同体的行动系统,完善“自治”服务机制与“行动—制度”创新模式,才能更好地实现制度、资源、权力及社会关系等层面的有效匹配,确保城乡社会治理共同体运行的有效性,增强社会治理多元主体的积极性、主动性、创造性。

(四)建立健全“德治”运行机制,夯实社会治理共同体的公共价值认同

社会治理共同体的内生力量源于“德治”教化功能。因此,要加强道德教化,挖掘德治资源,健全德治体系,强化德治约束,激发德治能量,让社会治理共同体和谐稳定地建立在较高的道德水平之上。当前,如果要克服社会治理共同体公共价值认同度不高、奖惩缺乏长久性、参与力量薄弱、内在动力不足等困境,就需要政府整合主流意识形态,强化核心价值观念,不断健全“德治”运行机制,丰富公共价值的表现形式,通过制度化途径和法制化手段维护社会主义核心价值体系的认同感[23]。一是基于社会主义核心价值体系,激发治理主体利己行为的积极性与利他行为的荣誉感,明确社会治理共同体的公共价值伦理导向。在国家治理现代化进程中,要不断完善与社会治理共同体建设相匹配的激励惩罚、规范引导、内化传承的体制机制。激励惩罚机制为规范引导机制与内化传承机制提供强制性保障,规范引导机制为激励惩罚机制与内化传承机制提供指导性支持,内化传承机制为激励惩罚机制与规范引导机制提供持久性动力,三者的协调统一有助于夯实社会治理共同体的公共价值认同。比如,以“农家书屋”“乡村书吧”“城市书房”为中心,联结村民市民中心、生活驿站等基地,通过戏曲、相声、快板、小品等形式融入德治宣传,实现以文养德。二是促进工具理性与公共性的兼容并包,构建社会治理共同体“党建引领、民主协商、科技支撑”的多层次立体化德治格局。规范“德治”运行机制,完善社会治理共同体的伦理制度,实现本土性资源和地域性规范的有机统一以及社会公平正义、公民广泛参与、公共利益最大化与多元合作治理模式,促进德治与政治、法治、智治、自治的融合创新,形成社会治理共同体的公共精神与公共价值。比如,通过弘扬“勤俭持家、遵纪守法”美德,发挥道德教化作用,提升群众道德素养,打造邻里互助的美好氛围,树立良好的社会风尚,推进以规立德。三是实施善治,推进社会共同体治理理念完成“权制→法制→德制”“效率→效益→效能”“熟人型信任→契约型信任→合作型信任”的价值转变,完善其回应性机制。通过“道德银行进万家”“慈善文化润人心”“榜样力量化德行”“公益服务安邻里”等实践活动,开展“最美人物”“身边好人”“五好家庭”等系列评选活动,不断健全普及道德激励、完成道德约束、实现道德施教与主导道德建构的德治运行机制。在此基础上,社会领域能有效建立超越外在性规则的良好信任关系,促进生成具有合作性、自主性、自觉性的社会治理行动者,增强社会治理共同体的回应性,提升社会治理效能。

(五)培育“智治”创新机制,提升社会治理共同体的科技支撑能力

在脱贫攻坚战收官之年遭遇全球大流行的突发公共卫生事件,为我国在实践层面加速推进社会治理共同体建设提供了契机。以“智治”驱动创新,把智能化、智慧化建设上升为重要的治理方式,推进“智防风险”“智辅决策”“智助创新”“智利服务”[24],推动社会治理共同体架构、运行机制、工作流程的智能化再造,有助于加快推进社会治理共同体建设的现代化进程。一是树立“全周期管理”意识,培育社会治理共同体建设的动力机制。社会治理共同体建设要借助“大物移云”“人工智能”来提供优质服务,通过上下结合、专群结合的方式,开展各种社会治理活动,加强智能化建设,完善“智治”模式,实现智慧与治理的无缝对接。这既要强调智库建设和发展的系统化,推进智库功能实现和扩展的综合化,又要促进“智”“治”良性互动与协同发展下的创新治理、知识治理、动态治理和智慧治理。“智治”的本质是要用知识、信息和创新思想契合社会治理共同体多中心、网络化和合作化的内在本质,从时空维度挖掘社会治理共同体的新资源、新方法和新能力,服务人民美好生活新需求。二是积极变革加快推进“新基建”,完善社会治理共同体的发展机制。为了应对风险社会的高度不确定性和高度复杂性,我们有必要推动数字技术与经济社会的交汇融合。党的十九届四中全会首次提出将数据作为生产要素参与分配。同时,我国加快了5G商用、人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设,又好又快地推动数字经济的发展。在基层治理现代化建设中,以知识、信息和创新思想为主体的新发展动能日益成为社会治理共同体发展壮大的重要元素,既能促进公共服务领域“补短板”稳增长,又能实现经济转型领域“高科技”调结构,打造“智慧养老”平台与“智慧社区”,用智能化“小程序”更好地解决“大事情”,促进社会治理共同体的成熟发展。三是创新“互联网+枫桥经验”的模式,完善社会治理共同体建设的治理机制。在“政治”引领下,以“智”为中轴,“互联网+服务”与法治、德治、自治融合的治理模式逐渐成为社会治理共同体建设的发展趋势和要求。社会治理共同体要通过云资源、云措施、云政务,提供云服务,以云思维重构社会治理发展新动能,以新方法应对新问题。推进社会治安防控体系和“全覆盖、无缝隙”的监控系统建设,完善社会矛盾排查、公共安全风险监测等预警体系,安装“车辆识别”“人脸识别”系统,提高各类风险隐患预测预警预防能力。制定云流程,打造云平台,延伸社会治理平台和电子政务视联网,实时召开多级视频会议,强化互联网思维,运用智能化手段(如,“互联网+服务”“互联网+微医疗”“互联网+监管”等,打通保障和改善民生的“最先一公里”与“最后一公里”),完善治理机制。构建全流程一体化在线服务平台和便民服务网络,推行“马上办、一次办、网上办”等改革以及“数据多跑路,群众少跑腿”等方式,让社會治理主体有更强的安全感、获得感与幸福感,切实提高服务群众的效率和水平,加快推进我国社会治理共同体建设。

四、结语与进一步讨论

新时代为了更好地满足人们对美好生活的需要,应加快推进社会治理共同体建设,不断完善政治、经济、文化、社会、生态各领域各方面的运行机制。这既要不断加强和改进党的领导,坚持共建共治共享原则,促进政治、法治、德治、自治、智治的融合创新与发展,又要不断丰富政府、企业、社会组织、公众等多元主体间的对话内容与协调方式,更好地实现国家治理现代化的总目标以及基础层与应用层的有效衔接。换言之,只有加快推进社会治理共同体建设,筑牢社会治理现代化的根基,才能更有效地推进国家治理体系和治理能力现代化。

国家治理现代化进程中社会治理共同体建设的行动逻辑与行动理念是:以人民性、公共性、融合性与包容性为“元”,以政府机制、市场机制、志愿机制与合作机制为“纲”,促进公共领域、私人领域与日常生活领域的变革与融合,调整政府、社会组织、企业、社区与居民个体等主体间协商与沟通的关系,构建具有承载力、支持力、服务力、延续力、发展力特征的包容性发展系统。

社会治理共同体建设需要树立“全周期管理”意识,利用辩证性思维、系统性思维、动态性思维、协同性思维、发展性思维的方法论,思考“我们是谁”“从哪里来”“到哪里去”“如何评价、选择权利与权力”等问题,从主体维度、时间维度、空间维度、权力维度来推进形成价值共识,规范社会治理多元主体的民主协商与有序合作,从治理理念、治理资源、治理结构、治理过程、治理能力、治理工具等全方位拓展,调整政府与社会的职能边界,释放社会治理空间。社会治理共同体的发展壮大成熟依赖于建立健全改革资源分配机制与权力运行机制,优化政府服务机制,创新信息化供给机制,实现精细化管理与全周期管理的无缝衔接,促进社会治理共同体在法治化、民主化、规范化、科学化的全周期管理体制机制下有序良性发展。

社会治理共同体建设是为了确保社会治理主体在健康、有效的社会秩序中良性发展。在国家治理现代化进程中,只有不断探索社会治理领域的合作方式,促进社会的发展性、全面性、丰富性、流动性以及现代生产技术的创新性,才能不断完善制度,提供技术保障[25]。只有从数字化治理、智能化治理发展到智慧化治理,实现“个体”与“共同体”的利益、价值和责任整合,凝聚共同体意识,才能更好地为人与社会的互动创造条件,拓展自上而下的“问”与自下而上的“访”无缝对接治理诉求,不断增强社会治理实践主体的安全感、满足感与获得感,更好地为社会治理主体搭建贡献智慧与力量的平台。只有遵循社会治理共同体生成的理论逻辑、结构逻辑、历史逻辑、道德逻辑与实践逻辑,才能更好地构建社会治理共同体“相互嵌入式”的规则边界,促进合作治理秩序的形成,实现包容性发展,才能进一步提升抵御高度复杂且高度不确定的治理挑战与治理风险的应对能力,最终实现人的共生共在以及人与自然的和谐共生。

参考文献

[1]中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局.马克思恩格斯文集:第4卷[M].北京:人民出版社,2009:193.

[2]中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局.马克思恩格斯文集:第9卷[M].北京:人民出版社,2009:109.

[3]刘学坤.论马克思恩格斯的共享观[J].江苏社会科学,2017(5):150-156.

[4]斐迪南·滕尼斯.共同体与社会[M].林荣远,译.北京:商务印书馆,1999:3.

[5]郭为桂.从社会管理到社会治理:中国语境下的治道变革[J].中共福建省委党校学报,2013(12):15-17.

[6]埃莉诺·奥斯特罗姆.公共事物的治理之道[M].余逊达,陈旭东,译.上海:上海译文出版社,2012:26.

[7]MCGUIRE M. Collaborative public management: Assessing what we know and how we know it[J]. Public Administration Review, 2006(66): 33-43.

[8]JOHN M B, et al. The design and implementation of cross-sector collaborations: Propositions form the literature[J]. Public Administration Review, 2006, (66): 44-55.

[9]孫中山.孙中山选集[M].北京:人民出版社,2011:26.

[10]把各国人民对美好生活的向往变成现实[N].人民日报,2017-12-03(1).

[11]徐顽强.社会治理共同体的系统审视与构建路径[J].求索,2020(1):161-170.

[12]杨宜音.关系化还是类别化:中国人“我们”概念形成的社会心理机制探讨[J].中国社会科学,2008(4):148-159.

[13]刘琼莲.新冠肺炎突发公共卫生事件应对密码:建设社会治理共同体与发挥“五治”合力[J].天津行政学院学报,2020(2):3-10.

[14]张清,武艳.包容性法治框架下的社会组织治理[J].中国社会科学,2018(6):91-109.

[15]帅满.从人际信任到网络结构信任:社区公共性的生成过程研究——以水源社区为例[J].社会学评论,2019(4):62-74.

[16]金观涛,刘青峰.中国现代思想的起源:超稳定结构与中国政治文化的演变[M].北京:法律出版社,2011:6-9.

[17]张康之.为了人的共生共在[M].北京:人民出版社,2016:241-270.

[18]卞桂平.基于伦理视阈的公共信任意涵阐释[J].南昌大学学报(人文社会科学版),2016(3):19-25.

[19]黑格尔.法哲学原理[M].范扬,张企泰,译.北京:商务印书馆,1961:266.

[20]张建平,沈博.改革开放40年中国经济发展成就及其对世界的影响[J].当代世界,2018(5):13-16.

[21]平维彬.历史、当下与未来:铸牢中华民族共同体意识的三重向度[J].贵州民族研究,2019(9):13-20.

[22]中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局.马克思恩格斯选集:第2卷[M].北京:人民出版社,2012:585.

[23]汪伟.国家治理体系和治理能力现代化进程中的价值体系构建[J].学校党建与思想教育,2015(12):10-12.

[24]陈一新.“五治”是推进国家治理现代化的基本方式[J].求是,2020(3):25-32.

[25]文丰安,王星.新时代我国基层社会治理现代化之理性审视[J].重庆工商大学学报(社会科学版),2019(4):90-98.

The Formation Logic and Operating Mechanism of the Social Governance Community in the Process of the Modernization of State Governance

LIU Qiong-lian

Abstract: The social governance community is proposed on the basis of the gradual integration of the public sphere, the private sphere and the daily life. It is an important approach and carrier for the modernization of the national governance system and governance capacity. The construction of social governance community is based on the historical adaptability and field adaptability that transcend democracy, through overcoming the subjective desire and behavior conflict of multi-governance subjects.We should innovate and reform constantly, strengthen the sense of mission and responsibility that add luster to the community, and realize the substantive democracy in the social governance field. Adhere to the five development ideas and five identification principles, we should build the theoretical logic, structural logic, historical logic, moral logic and practical logic of the social governance community. we will promote the integrated development of the guiding mechanism of "politics" , the operating mechanism of "rule of virtue" , the guarantee mechanism of "rule of law" , the service mechanism of "autonomy" and the innovation mechanism of "rule of wisdom". We will improve the system of governing for the people and relying on the people to govern, and strive for the greatest common denominator in the "last kilometer" of mass propaganda, education and service, to form Chinese wisdom and Chinese plan in the process of common sharing, win-win cooperation and joint construction, and to realize the coexistence of human beings and the harmonious balance between human beings and nature.

Key words: modernization of state governance; social governance community; generative logic; realization mechanism

基金项目:国家社会科学基金重点项目“国家治理现代化中社会治理共同体的生成逻辑与实现机制研究”(20AKS010)。

作者简介:刘琼莲,中共天津市委党校教授,中南财经政法大学法治发展与司法改革研究中心首席专家。