少数民族传统文化保护研究的学术版图与展望(2000-2019)

黄明涛

摘 要:为全面了解国内学术界关于少数民族传统文化保护研究的热点、前沿及发展脉络,借助Citespace5.6 R2软件,对2000年至2019年中国知网中837篇关于少数民族传统文化保护的核心期刊文献进行可视化研究,同时结合文献计量学研究方法,绘制和解读我国少数民族传统文化保护研究的内容版图。研究发现,2000年至2008年关于少数民族传统文化保护的发文量持续增加,2008年至2019年则稳定在一个恒定区间,研究机构主要分布在西部科研院所,高频关键词主要有少数民族、保护、民族文化、非物质文化遗产、传统文化、传承和文化保护等。在对既有研究进行分析的基础上,指出了研究存在的不足,并提出了未来研究的方向。

关键词:少数民族传统文化;非物质文化遗产;文化保护;Citespace

doi:10.3969/j.issn.1009-0339.2020.03.011

[中图分类号]G122 [文献标识码]A [文章编号]1009-0339(2020)03-0065-10

进入21世纪以来,现代化、全球化和城市化对世界各国的政治、经济、文化和社会等诸多领域产生了重大影响,在这股浩浩荡荡的世界潮流中,我国少数民族传统文化也不可避免地受到冲击。在这种大背景下,近20年来学术界围绕少数民族传统文化的保护展开了系列的研究,并取得了丰硕的研究成果。本文运用知识图谱分析软件和文献计量方法对中国知网中837篇关于少数民族传统文化保护研究的核心期刊文献进行分析,以期全面呈现2000年至2019年间研究的学术版图和发展趋势,同时也为深入理解和进一步研究少数民族传统文化保护提供新思考。

一、数据来源和研究方法

(一)数据来源

本研究以中国知网(CNKI)的文献数据为基础,中国知网与维普、万方等相比,具有种类齐全、更新速度快的优点[1],数据比较完整和准确,能够确保研究的科学性和有效性。具体的检索方法和条件设置为:打开中国知网,进入“高级检索”,选择标签为“期刊”,主题为“少数民族传统文化保护”或含“民族传统文化保护”,连接词选择“或者”,关键词为“少数民族传统文化保护”或含“民族传统文化保护”,选择时间跨度为2000年至2019年。期刊来源分类选择“核心期刊”和“CSSCI”,“核心期刊”是北京大学图书馆研发的中文核心期刊要目总览,CSSCI是南京大学中国社会科学研究评价中心研发的“中文社会科学引文索引”。通过上述检索方法,共检索出849篇相关文献,再经人工筛选,剔除会议新闻、会议讲话、学术概要、书评和工作纪事等非论文文献,最后得到有效文献837篇,作为本课题的研究样本。

(二)研究方法

本研究采用当前主流的知识图谱分析软件Citespace,版本为Citespace5.6.R2,该软件由美籍华裔教授陈超美研发,可视化效果突出,被世界各国学者广泛使用,是国内外文献研究的重要工具。通过运用Citespace5.6.R2软件对837篇文献进行处理,输出发文趋势、发文分布、发文期刊、作者合作共现、研究机构共现、研究热点聚类、关键词频次和中心性、关键词时区变化等信息,可视化呈现2000年至2019年间我国少数民族传统文化保护研究的热点和发展脉络。同时,还借助计量方法,对相关数据进行统计、描述和解读。本研究采取定性与定量相结合的方法,全景展示过去20年少数民族传统文化保护研究的主要内容、演进路径和发展趋势,并寻找研究存在的不足之处。

二、少数民族传统文化保护研究的基本情况

(一)发文时间与发文量分布情况

2000-2019年, “核心期刊”和CSSCI期刊共刊发了837篇主题为“少数民族传统文化保护”的学术论文。如图1所示,2000年至2008年,发文曲线呈上升趋势,从2000年的6篇到2008年的63篇,年度发文总量增加了10倍。2008年至2019年,年度发文量处于一个比较稳定的区间,除2012年发文39篇外,其余年份大致在51篇至63篇之间波动。通过分析不同年度的发文主题发现,国家相关法律法规和政策对研究产生重要影响,重要时间节点如新中国成立60周年、改革开放30周年等,也是文献增长的重要因素。著名文献计量学研究专家普赖斯(D.S.Price)将科技文献增长划分为学科诞生、发展、成熟和完备阶段,在学科的发展阶段,论文数量剧增,成熟阶段增长放缓[2]。从发文情况趋势图来看,根据普赖斯的阶段划分,我国少数民族传统文化保护的研究遵循这一规律,2000年至2008年,属于学科的发展阶段,2008年之后,发文量趋于稳定,学术研究进入稳定阶段。

(二)论文的学科分布和发文的重要期刊

根据从中国知网的检索结果来看,少数民族传统文化保护研究的837篇文献,按照研究层次划分,属于社会科学基础研究有770篇,自然科学领域的基础与应用基础研究27篇,社会科学行业指导研究18篇,社会科学政策研究16篇,基础教育与中等职业教育2篇,职业指导2篇,工程技术1篇和文艺作品1篇。社会科学基础研究是这一领域研究的重点。在研究基金支持方面,获得国家社会科学基金支持178篇,国家自然科学基金支持9篇,湖南省哲学社会科学基金支持9篇,江苏省教育厅人文社会科学研究基金支持5篇,还有部分论文获得其他各类科学基金支持,获得研究基金支持的论文约占论文总量的30%。按照学科分类,属于文化领域318篇,旅游经济学125篇,体育学101篇,民族学98篇,法学83篇,社会学29篇,公共管理29篇,教育学27篇,音乐学24篇,图书情报档案19篇,美术学18篇,其余还包括环境学、考古学、建筑科学和区域经济学等学科领域。在学术期刊发文偏好方面,《貴州民族研究》发文129篇排名第一,发文量超过30篇的期刊还有《黑龙江民族丛刊》《广西民族研究》和《西南民族大学学报(人文社科版)》。发文量排名前15位的期刊共计发文415篇,占总数的49.58%(如表1所示)。

(三)发文作者分布和论文合作情况

进入Citespace5.6.R2界面,对发文作者进行数据分析,时间区间选择2000-2019年,时间切片长度=1,Node type选择“Author”,阈值设置为Top50 per slice,选择“探路者”(Pruning:Pathfinder),输出作者图(如图2所示)。在作者图谱中,作者字体越大,说明该作者总体频次越高,作者之间的连线代表合作情况,连线颜色越深说明合作频次越高,连线越粗,共现频次越高。根据图2所展示的信息来看,字体最大者为贵州省民族研究所的周真刚,足见他在这一领域的影响力。此外,高永久、马晓京、李忠斌、张广才、丁智才、卢世菊、段超、和晓蓉和曹新明等学者在图谱中也比较突出,说明占有重要地位。从合作网络来看,李忠斌与文晓国、李军、刘阿丽、单铁成等,罗维萍与董学荣,张华明与滕健,徐天祥和樊祖荫、赵塔里木等人存在明显的合作关系。

(四)研究机构分布情况

在Citespace5.6.R2界面中,对发文机构分布进行分析,Node type选择“institution”,时间区间选择2000-2019年,阈值设置为Top 50 per slice,选择“探路者”(Pruning:Pathfinder)算法网络,输出研究机构共现图谱。在研究机构共现图谱中,机构名称字体越大,说明该机构总体频次越高,研究机构之间的连线代表合作情况,连线颜色越深说明合作频次越高,连线越粗,共现频次越高。从研究机构共现图谱来看(如图3所示),少数民族传统文化保护研究主要集中在中央民族大学及下属分支机构,中南民族大学及其下属分支机构,云南大学民族研究院和南开大学周恩来政府管理学院民族研究中心等。凯里学院、西北政法大学、云南大学西南边疆少数民族研究中心、中南财经政法大学、四川大学历史文化(旅游)学院、辽宁省民族宗教问题研究中心和内蒙古大学法学院在图谱中的节点明显。从计量角度看(如表2所示),中央民族大学发文41篇排名第一,发文20篇以上的还有中南民族大学、云南大学和云南民族大学。从研究机构共现图谱和一级机构发文总量排名可以看出,民族类专门院校、西部研究型大学和西部师范类大学是少数民族传统文化保护研究的主要力量。排名前20的研究机构,东北、华东和华南地区没有机构上榜,华北地区也只有南开大学一家排名第10,说明少数民族传统文化保护研究具有明显的地域性。

(五)高被引文献情况

高被引文献通常具有可读性、开拓性、创新性、深刻性和启发性,能够帮助人们加深对某个学科领域的认识和理解,高被引文献也被认为是经典文献。从少数民族传统文化保护研究的高被引论文来看(见表3),北京大学城市与环境学系旅游研究中心吴必虎和贵州民族大学余青共同合作,发表于《民族研究》2000年第4期的论文《中国民族文化旅游开发研究综述》在中国知网被引432次,下载超过12 700次,被引数和下载率均位居第一[3]。该文研究1985年以来我国少数民族文化旅游开发,其中涉及文化保护问题。排名第二的是中国社会科学院民族研究所民族理论研究室的王希恩发表于《民族研究》2000年第6期的《论中国少数民族传统文化现状及其走向》一文,引用387次,下载5 600次。排名前15的高被引论文,引用次数均超过100次,其中中南民族大学的马晓京有3篇入围。从高被引论文的主题来看,主要是经济发展、旅游开发与少数民族传统文化保护关系的几个方面。

三、少数民族传统文化保护研究的内容版图与演进特征

(一)研究的关键词词频分析

关键词是一篇论文的核心词汇,能够表现论文的主题内容,具有提纲挈领的作用。高频次关键词常被用来确定一个研究领域的热点问题。在Citespace5.6.R2界面中,时间区间选择2000-2019年,时间切片长度=1,Node type选择“Keyword”(关键词),阈值设置为Top20 per slice,选择“探路者”(Pruning:Pathfinder)精剪网络,最后输出关键词共现图(见图4)。关键词的频次通过十字架来显示,十字架状节点越大,关键词字体越大,说明该关键词总体频次越高,关键词之间的连线代表两个或多个关键词经常出现在同一篇文献,连线越粗,共现频次越高。

观察图4的关键词共现分析图,图谱中的关键词连线纵横交错,看似杂乱无章,实际上词与词之间的联系存在特定关系。关键词共现图显示,少数民族传统文化保护研究的重要节点有少数民族、民族传统文化、文化保护、保护、非物质文化遗产、知识产权、民族地区、文化变迁、旅游开发、可持续发展、文化传承、文化产业、文化遗产和民族村寨等。在图谱中,又以少数民族、非物质文化遗产、民族文化和保护四个关键词的十字架最为明显。从量化数据来看(见表4),少数民族频次和中心性分别为123和0.25,保护为108和0.18,民族文化为103和0.18,非物质文化遗产72和0.17,传统文化的中心性最高,为0.35。图谱中有些关键词虽然节点较小,频次和中心性都不是很高,如旅游开发频次22,中心性为0.10,但是在网络结构中起着连接和纵横的作用。

(二)研究热点聚类分析

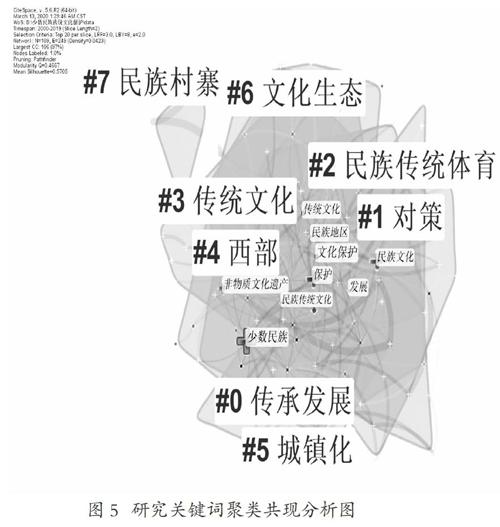

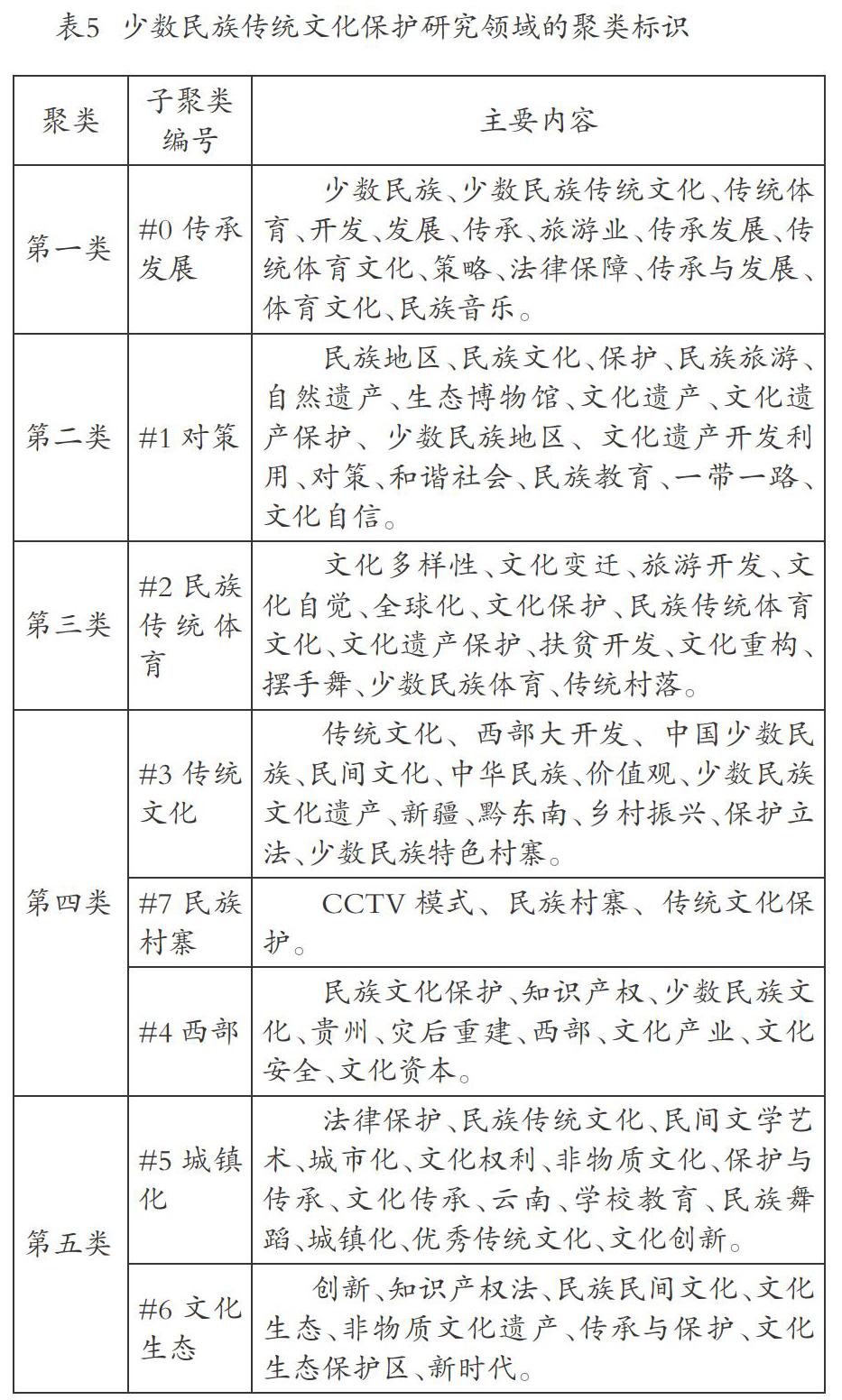

1.少数民族传统文化保护研究的内容版图。根据研究热点聚类共现分析图(图5)可以看出,经过Citespace5.6.R2界面导出的数据,少数民族传统文化保护研究共有8个聚类,分别为#0传承发展、#1对策、#2民族传统体育、#3传统文化、#4西部、#5城镇化 、#6文化生态和#7民族村寨,这8个聚类可以归为五大类内容(如表5所示)。

2.基于关键词聚类共现分析图谱和聚类标识的内容板块解读。Ctespace5.6.R2界面输出的关键詞聚类共现分析图和节点信息,可视化呈现少数民族传统文化保护研究的学术版图,但是软件输出的结果只停留在表面,未能展现学术研究的深度。因此,对知识图谱和聚类标识进行深入解读,有效挖掘背后隐藏的信息,可以更深刻把握研究的整体面貌。

第一类#0传承发展,关键词主要有少数民族传统文化、开发、发展、传承、旅游业和传承发展等。马晓京认为,随着经济的发展,民族地区旅游开发强度不断加大,旅游对民族文化产生的负面影响日益引发关注,如果不注意保护,旅游必将导致民族文化的庸俗化、商品化和被同化,提出了建立民族生态旅游村的保护方法[4]。郑晓云以节祭为例研究日本的传统文化保护,指出民众对传统文化遗产的重视和法律保护值得借鉴,对有代表性的民族传统文化要加强保护[5]。石奕龙认为,现代社会已经没有原生态文化,有的只是未受到现代化急剧冲击的传统文化,保护这些民族传统文化应当由专业人士来完成,在保护过程中注重可持续发展[6]。孙九霞认为,社区参与旅游开发,对民族传统文化的保护起正面效应[7]。关于少数民族文化的传承,晏鲤波认为文化传承是一个动态的过程,应当与经济发展相契合,民族传统文化是少数民族村寨发挥比较优势、发展旅游经济、通向现代性的重要依托[8]。王慧敏认为,少数民族传统文化的传承与保护,应当将资源优势转化为产业优势,通过特色文化产业发展实现动态传承[9]。杨明宏和王德清认为,少数民族地区学校缺乏传统文化传承教育的功能,提出建立学校教育与少数民族传统文化传承的联动共生机制[10]。柏贵喜认为,民族传统文化传承是一个复杂的体系,应当在超越“生存化”和“生活化”传统机制的基础上,构建以反馈机制和对话机制为核心的传承协同机制[11]。姚磊从场域理论出发,认为构建现代社会文化传承空间是民族传统文化传承的现实选择,发挥国家权力的主导作用是必然要求[12]。

第二类#1对策,关键词主要有民族文化、保护、民族旅游、自然遗产、生态博物馆、文化遗产、文化遗产保护、文化遗产开发利用和对策等。这一类主要探讨对少数民族传统文化、自然遗产、文化遗产保护的对策。如周真刚和唐兴萍认为,如果不能正确处理好经济发展与传统文化保护的关系,则生态博物馆对少数民族传统文化的保护会十分有限[13]。针对贵州生态博物馆群的建设问题,周真刚提出要坚持“保护为主,抢救第一”的方针,以及“有效保护,合理利用,加强管理”的建议[14]。牛文军研究少数民族传统文化立法问题,认为我国是以文物保护法和非物质文化遗产保护法为核心的物质和非物质文化遗产保护法律体系,但是要注意与国际公约相衔接,强化少数民族风俗习惯的立法、执法和法律实施工作[15]。夏正超和谢春山从旅游文化整合与冲突的视角,探讨民族地区旅游业可持续发展的对策,提出要明确政府保护主体地位,建立协调机制,挖掘民族内涵和保护生态环境是民族旅游可持续发展的正确选择[16]。关于人口较少的少数民族传统文化保护问题,朱玉福和伍淑花认为,人口较少的少数民族,其传统文化较为脆弱,保护工作应当从政策扶持、项目安排和资金投入等方面给予大力支持[17]。薛丽娥认为,对少数民族传统节庆的保护,应当从科学指导、政府扶持、内涵挖掘和抢救恢复等方面着手[18]。赵塔里木等人针对我国少数民族音乐的生存困境,提出了加强少数民族语言传承,发挥民俗节日与文化空间的作用,重视跨界民族音乐的交流和研究,完善学校教育传承机制,建立以行政区划为基础的“中国非物质文化遗产(少数民族音乐)数据总库”体系的解决方案[19]。

第三类#2民族传统体育,关键词主要有文化多样性、全球化、文化保护、民族传统体育文化、文化遗产保护、摆手舞和少数民族体育等。如倪依克和胡小明认为,民族传统体育文化体现了各民族的文化价值和审美理想,是一种“活态人文遗产”,应当从非物质文化遗产的角度,在发展中体现原真性和多样性[20]。王晓提出少数民族传统体育文化保护的中心在其“精神内核”,而“人本观念”是其保护的基本原则[21]。陈青认为,在全球化背景下,中华民族传统体育受到威胁和挑战,但是文化多元性为民族体育提供了生存发展的空间,提出从组织主导、家庭传承和强化教育着手进行传承[22]。张春燕等人从法律保护的视角研究民族传统体育分类,指出国务院公布的非物质文化遗产名录分类与地方立法的规定存在不一致的地方,建議将非物质文化遗产保护类别中各种涉及民族传统体育的称谓统一为“传统体育” [23]。王卓认为,我国民族传统体育具有非物质文化遗产特征,民族传统体育的立法保护应当遵循以人为本、政府主导和整体性三原则,构建公法与私法相结合的保护模式[24]。曾小娥和肖谋文从知识产权的角度研究民族传统体育文化的保护,指出我国当前对民族传统体育文化的保护侧重于行政保护和民间保护,保护范围和力度不足,提出了建立由著作权、专利权、商标权和地理标志保护构成的知识产权保护模式[25]。张世威以土家族摆手舞为例研究民族传统体育文化的保护,认为民族传统体育文化空间包括理念、组织和物态三个变量,保护文化空间即是保护民族传统体育文化[26]。王智慧认为,民族传统体育文化具有表达民族记忆、提升民族凝聚力和自信心的功能,应当从建立制度的顶层设计、推进传统文化繁荣与复兴来实现民族传统体育文化的自信[27]。

第四类包括#3传统文化、#7民族村寨和#4西部三个子聚类,关键词主要有西部大开发、少数民族文化遗产、黔东南、民族村寨、知识产权和灾后重建等。段超认为,在西部大开发过程中应当重视西部民族地区文化生态环境的保护[28]。周伟洲和王曙明认为,西部大开发加速了西北地区少数民族传统文化向现代化转型,其变异、发展和创新是走向多元化的必经之路[29]。曹端波和刘希磊认为,当前民族村寨旅游出现诸如环境、文化保护、经济效益、利益分配和民族发展等诸多问题,应当通过整体性规划、加大基础设施建设、加快人才培养和打造品牌,在保护民族传统文化的前提下,推动民族地区经济发展[30]。崔榕认为,贵州省少数民族传统文化的开发利用,走的是生产性开发、创意产业开发和旅游开发的路子,但是也存在公共文化服务投入不足、民族传统文化资源消失严重等问题,并针对存在问题提出了完善策略[31]。谭元敏指出,在少数民族村寨建设过程中,政府注重村容村貌整治,对民族文化遗产保护相对不足,且保护职责不明确,提出从特色村寨民族文化遗产普查、登记和整理,做好宣传教育工作,加大投入等方面解决存在问题[32]。宋荣凯等人认为,特色村寨中的少数民族传统文化保护,存在民居特色不浓、文化保护意识不强、文化资源利用不当等问题,应当从培育工匠精神入手,做好传统文化传承工作[33]。黄艳认为,生态博物馆追求民族村寨文化遗产保护与村民生活、发展和自然环境保护三者的平衡与和谐,实现经济发展与文化传承的双重目标,但生态博物馆建设存在经费不足、文化保护载体缺失、观念保守等问题,并针对问题提出了解决方案[34]。吾守尔探讨全球化时代的少数民族传统文化知识的保护,提出知识产权保护应当体现少数民族利益诉求,根据国情设计知识产权保护体制[35]。

第五类包括#5城镇化和#6文化生态两个子聚类,关键词主要有民间文学艺术、城市化、城镇化、文化权利、文化创新、文化生态保护区和新时代等关键词。关于民族民间传统文化的保护,宋才发认为,应当制定一部民族民间传统文化保护法[36]。曹新明和梅术文则从法哲学的角度出发,认为民族民间传统文化保护,“权利弱化与利益分享理论”提供了理论基石[37]。薛洁提出,保护民族民间传统文化,应当重视家庭教育,因为家庭教育具有启蒙性质,处于基础性的地位 [38]。城市化和现代化对少数民族传统文化保护产生重大影响,很多学者对这一问题进行研究,林庆和李旭认为,在城市化进程中保护少数民族传统文化,应当提高少数民族的文化自觉性,调整文化心态,强化对自身文化的调适与转换[39]。马伟华认为,城市化对传统的民族文化、民族关系、民族权益造成冲击,在城镇化建设过程中,应当处理好社会建设与民族传统文化保护、民族关系稳定和民族权益保障的关系[40]。付春等人指出,随着全球化的不断深入,少数民族文化权利遭受严重挑战,国家应当从文化管理、文化建设和文化扶贫等方面着手,尊重和保障其文化权利,实现文化的多元与统一[41]。张利洁从现代化的视角研究中西部少数民族传统文化保护,认为少数民族自身应当重视传统文化保护,注意“在保护中调适,在调适中保护”,这才是造血式和深层次的保护[42]。阮金纯和杨晓雁认为,现代化使得少数民族传统文化遭受冲击和挑战,只有增强文化自信,培养传承人,处理好经济发展与文化传承的关系,才能保持少数民族传统文化的“醇味”与活力[43]。

(三)从关键词看研究的历史演进与发展趋势分析

突现关键词展示的是特定时间范围内学术研究的热点和重点。根据图6显示,在2000年至2019年间,排名前13位的最强突现词出现在不同的时间段,从图6中可以看出,2000年没有突现关键词,2000年至2004年只有“西部大开发”一个突现关键词,且“西部大开发”的热度一直延续到2007年,也是过去20年间,少数民族传统文化保护研究热度持续最长的一个关键词。2005年至2009年间,共有城市化、可持续发展、少数民族地区、民间民族文化、文化权利、贵州和法律保护7个关键词,“城市化”持续全过程,说明城市化给少数民族传统文化保护带来的影响和冲击是这一阶段研究的热点和重点。2010年没有热点关键词。2011年至2019年出现了民族传统体育、传承发展、城镇化、民族地区和传统村落5个热点关键词,其中“传承与发展”持续时间最长,“传统村落”是2016年至今研究的热点。从突现性数据来看,2007年至2008年的“法律保护”突现性最高,达到5.97,说明学术界认识到从法律保护层面探讨少数民族传统文化的重要性。

四、讨论与展望

通过对2000年至2019年学术界关于少数民族传统文化保护研究的837篇核心文献进行可视化和计量分析,呈现出这一领域的基本状况和发展态势。研究发现,学术界关于少数民族传统文化保护的研究涉及范围广,与全球化、现代化和城市化进程紧密联系。研究方法也呈现多样性的特点,既有规范分析也有实证研究。但是,也存在不足之处,一是研究机构局限于西部地区的高校和科研院所,东部地区关注较少。二是实证研究的论文比例较低,缺乏扎实的实地调研成果,对问题的分析不够深入。三是对少数民族传统文化受冲击的情况研究不足,对各地在民族传统文化保护取得的成功案例挖掘不够,总结不到位。四是对少数民族传统文化法律保护的研究专业性不足,很少有法学学者从事这一方面的研究,現有研究成果对立法实践支持不足。未来应当针对存在问题,进行不断摸索和完善。2019年10月召开的中共十九届四中全会审议通过了《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》,指出要“推进中华优秀传统文化传承发展工程”“健全人民文化权益保障制度”和“完善文化和旅游融合发展体制机制” [44]。可以预见的未来一段时期,与少数民族传统文化相关的文化传承、文化权益保障和文化与旅游融合创新发展将成为学术研究的一大热点。

[参考文献]

[1]谭捷,张李义,饶丽君.中文学术期刊数据库的比较研究[J].图书情报知识,2010(4).

[2]邱均平,刘思洛,刘敏.改革开放30年来我国情报学研究的回顾与展望(二)[J].图书情报研究,2009(2).

[3]吴必虎,余青.中国民族文化旅游开发研究综述 [J].民族研究,2000(4).

[4]马晓京.民族旅游保护性开发的新思路[J].贵州民族研究,2002(2).

[5]郑晓云.日本民族传统文化的保护及其启示[J].云南民族学院学报(哲学社会科学版),2002(5).

[6]石奕龙.浅谈民族传统文化保护的若干问题[J].中央民族大学学报,2005(1).

[7]孙九霞.社区参与旅游对民族传统文化保护的正效应[J].广西民族学院学报(哲学社会科学版),2005(4).

[8]晏鲤波.少数民族文化传承综论[J].思想战线,2007(3).

[9]王慧敏.少数民族文化保护与动态传承[J].求索,2009(3).

[10]杨明宏,王德清.断裂与链接:少数民族地区学校教育与少数民族传统文化传承之联动共生[J].民族教育研究,2011(4).

[11]柏贵喜.民族传统文化传承体系及其建构——基于系统论、控制论的视角[J].西南民族大学学报(人文社科版),2017(5).

[12]姚磊.民族传统文化传承实践的现代选择——基于场域理论的视角[J].广西民族研究,2018(1).

[13]周真刚,唐兴萍.浅说生态博物馆社区民族文化的保护——以梭嘎生态博物馆为典型个案[J].贵州民族研究,2004(2).

[14]周真刚.生态博物馆社区民族文化的保护研究——

以贵州生态博物馆群为个案[J].广西民族研究,2006(3).

[15]牛文军.少数民族传统文化立法:问题、成因与对策[J].内蒙古大学学报(社会科学版),2007(5).

[16]夏正超,谢春山.民族地区旅游业可持续发展对策研究——基于旅游文化整合与冲突的视角[J].开发研究,2010(3).

[17]朱玉福,伍淑花.人口较少民族传统文化保护探讨[J].黑龙江民族丛刊,2011(3).

[18]薛丽娥.少数民族传统节庆针对性保护的对策和途径[J].贵州民族研究,2013(5).

[19]赵塔里木,樊祖荫,徐天祥.我国少数民族音乐资源保护与开发的对策研究[J].中国音乐,2015(1).

[20]倪依克,胡小明.论民族传统体育文化遗产保护[J].体育科学,2006(8).

[21]王晓.非物质文化遗产视野下民族传统体育保护的若干思考[J].上海体育学院学报,2007(1).

[22]陳青.全球化与中华民族传统体育传承和保护[J].天津体育学院学报,2008(3).

[23]张春燕,田振华,刘跃军.基于非物质文化遗产法律保护的民族传统体育分类探析[J].武汉体育学院学报,2010(3).

[24]王卓.我国民族传统体育非物质文化遗产保护的立法研究[J].北京体育大学学报,2011(4).

[25]曾小娥,肖谋文.我国民族传统体育非物质文化遗产的法律保护——以知识产权保护为视角[J].体育与科学,2013(5).

[26]张世威.基于文化空间理论的民族传统体育保护研究——来自土家摆手舞的田野释义与演证[J].北京体育大学学报,2015(8).

[27]王智慧.民族传统体育文化自信何以成为可能?——基于文化自信生成理论基础与实践逻辑的分析[J].体育与科学,2019(1).

[28]段超.对西部大开发中民族文化资源和文化生态保护问题的再思考[J].中南民族学院学报(人文社会科学版),2001(6).

[29]周伟洲,王曙明.西部大开发与现代西北少数民族多元文化的建构[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2009(4).

[30]曹端波,刘希磊.民族村寨旅游开发存在的问题与发展模式的转型[J].经济问题探索,2008(10).

[31]崔榕.新时期少数民族传统文化的开发利用与传承研究——以贵州省为例[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2015(5).

[32]谭元敏.少数民族特色村寨建设中的文化遗产保护问题研究——以“中国少数民族特色村寨”石桥坪村为例[J].湖北民族学院学报(哲学社会科学版),2016(1).

[33]宋荣凯,李忠斌,刘阿丽.培育工匠精神:特色村寨中少数民族文化保护路径[J].广西社会科学,2017(5).

[34]黄艳.生态博物馆理念嵌入民族村寨文化遗产保护研究[J].广西民族研究,2018(6).

[35]吾守尔.论全球化时代少数民族传统文化知识的保护[J].中央民族大学学报(哲学社会科学版),2015(3).

[36]宋才发.论民族民间传统文化保护立法的意义[J].中央民族大学学报,2004(3).

[37]曹新明,梅术文.民族民间传统文化保护的法哲学考察——以知识产权基本理论为研究范式[J].法制与社会发展,2005(2).

[38]薛洁.家庭教育传承对于“非遗”保护的价值和意义——以新疆少数民族民间文化传统为例[J].民俗研究,2013(1).

[39]林庆,李旭.城市化进程与中国少数民族传统文化的生存前景[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2009(4).

[40]马伟华.冲击与整合:城市化进程中民族社会的变迁与发展——基于民族文化、民族关系、民族权益三个视角[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2014(6).

[41]付春,任勇,王玥.中国少数民族文化权利的挑战及回应:全球化的视野[J].贵州社会科学,2011(3).

[42]张利洁.现代化进程中西部少数民族传统文化保护与调适[J].兰州大学学报,2004(5).

[43]阮金纯,杨晓雁.云南少数民族文化传承模式及其现代化进程中的困境[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2014(5).

[44]中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定[M].北京:人民出版社,2019:24—25.

责任编辑:韦梦琦