《铁刹山志》两种版本比较研究

仲晓凤

(本溪市图书馆,辽宁 本溪 117000)

《铁刹山志》由辽海名家白永贞编纂,该志分两个版本,一个是出版于1938年的10卷本的《铁刹山志》,另一个是出版于1943年的16卷本的《增续九顶铁刹山志》(以下简称《增续本》)。两部《铁刹山志》的编修是东北道教名山有志的创举,其前后相继,构成了一个完整的山志体系;山志不仅介绍了铁刹山的自然风貌、道教建筑,更详细记述了铁刹山道教的起源及其在东北的发展,是关于铁刹山的百科全书[1],具有较高的史料价值。

1 《铁刹山志》两种版本编撰背景

铁刹山风光秀美,是辽东名山,东北道教龙门派发祥地。铁刹山龙门派二十代道士炉至顺极具远见卓识,他有感于铁刹山自开山以来300余年一直没有一部志书,“虽有幽岩秀谷、种种古迹,也必湮没不彰[2]。”因此,从他接任监院起,就开始为纂修《铁刹山志》做准备。炉至顺曾先后三次外出参访,主要目的就是为编纂山志搜集资料,“考求郭祖开化北方道教之缘起,拟延请老师宿儒编辑龙门派之源流与铁刹山之小志,以示后世云尔[2]。”炉至顺最后一次外出参访回来后不久,便开始聘请白永贞纂修《铁刹山志》。

白永贞(1867~1944),字佩珩,满洲镶白旗人,世居辽阳县唐马寨马蜂泡村。先后任直隶州判、海龙知府、公署咨议、奉天省议会议长、奉天代理省长、资政院议员、奉天通志馆馆长等职。白永贞是辽沈文化名人,精文史,善书法,主持编纂了《奉天通志》《海龙县志》《辽阳县志》《铁刹山志》等志书,著有《丹桂轩诗钞》《阅微草堂评语》等著作,是东北地方史志编修的先驱者。白永贞为官清正、为人正直,并热衷办学,育人无数,桃李满天下。东北史坛巨擘金毓黻少年时曾得到白永贞帮助,享受官费到有着“教授既佳,成材颇重”美名的启化学堂读书。此事对金毓黻影响很大,对于白永贞的帮助引导,终身不忘。日伪统治东北时期,白永贞身怀民族大义,坚决不与伪满合作,道德、文章皆为楷模。

1938年7月《铁刹山志》出版。因成书仓促,内容不够完善,炉至顺不是十分满意,于是就有了想请北镇名人李维桢重新修订《铁刹山志》的想法。李维桢(1873-1946),字子栋,号朴园居士,辽宁北镇人,精通书法、诗词、歌赋,一生以清正自守。李维桢天资聪颖,勤奋好学,24岁中进士,授吉林省候补知府,后聘为奉天督军公署高等秘书。“九一八”事变后,他返回故里,闭门闲居,拒绝出任伪满官员。《铁刹山志》收录其诗文6篇。

1938年10月,炉至顺到北镇寻访李维桢。对于炉至顺续写山志的请求,李维桢予以婉拒。在给炉至顺的书信中写道:“敬启者前承远道过访,并送山志三份,挑灯细阅,深慰私怀……此志经佩翁裁定,宏雅肃括,可称完整,而尊意犹欲续补,足见进道之勇。但恐仆以浅陋,不能有所补益耳![3]”因此炉至顺再次聘请白永贞对《铁刹山志》进行修订,取名《增续九顶铁刹山志》,于1943年9月出版发行。《增续本》除了对原书的体例做了适当调整之外,还增加了很多内容,由原来的4册10卷,增加到6册16卷,字数也增加到16万字。

2 《铁刹山志》两种版本内容比较

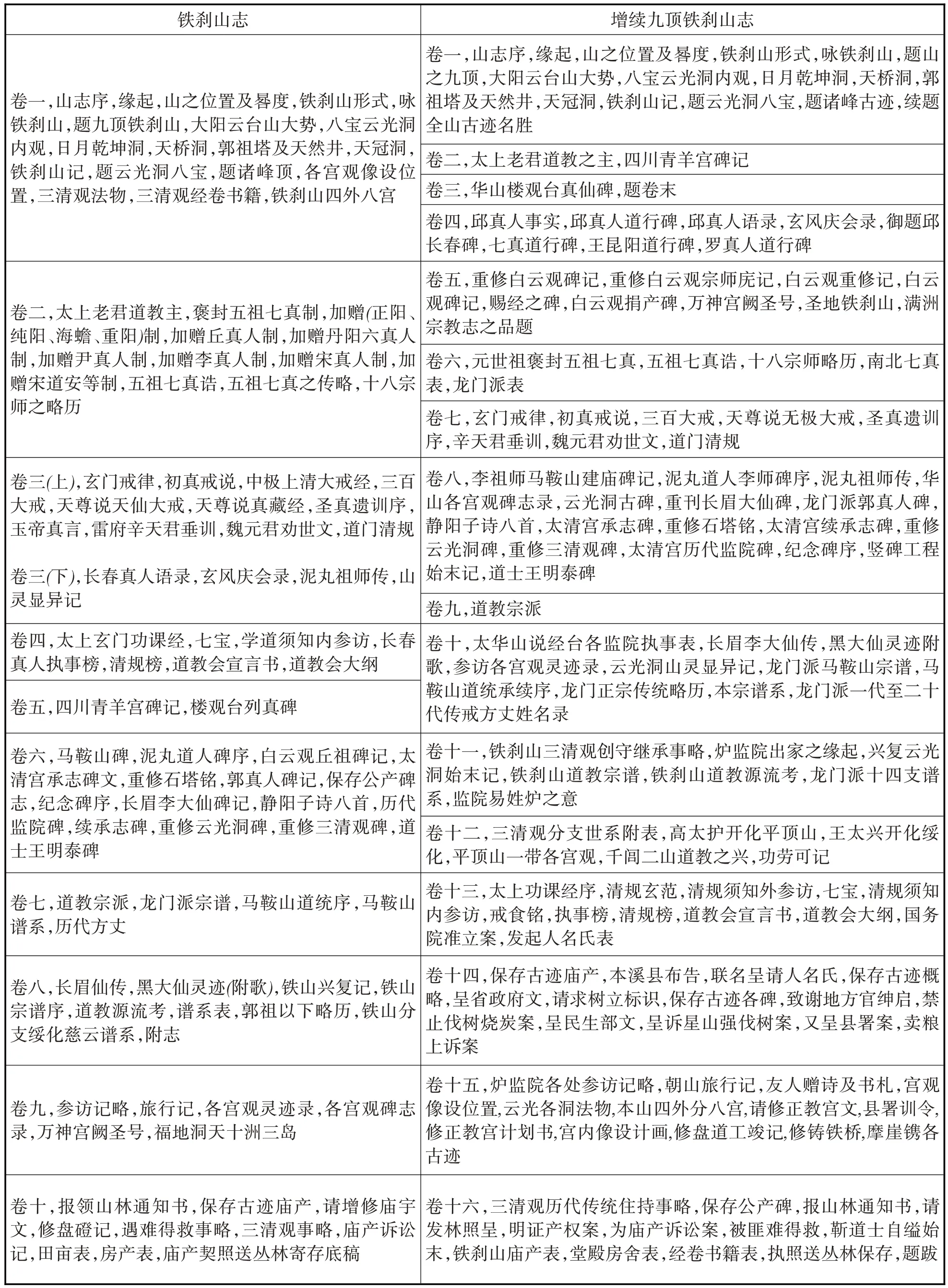

《铁刹山志》追溯历史,上限不定,下限止于1937年12月。《增续本》也是上限不定,下限到1943年;全书共分16卷,较之前书增加了4万多字,并对原有的篇章结构进行了调整,增加了许多新内容,关于铁刹山及东北道教的有关史实,记述得更加完备[4]。

对比《铁刹山志》,《增续本》总计增加(不计诗文)40余篇,增加的具体篇目如下:卷一增加沈阳布衣李蓬仙《题铁刹胜迹并序》《云台卷舒山各名迹》等诗文102篇,其中序1篇,七律10首,五言古体、近体绝句91首。李蓬仙是光绪年间东北的著名诗人,他的诗平易好懂、意境优美。卷二增加《全真教主碑》1篇,记述了全真教创始人王重阳的生平事迹。卷四增加《长春邱真人道行碑》《七真道行碑》《昆阳王真人道行碑》《罗真人道行碑》等4篇,记述了邱处机、王常月、罗真人等人的生平事迹。卷五增加《重修白云观碑记》《白云观重修记》《白云观碑记》以及《圣地铁刹山》《满洲宗教志》之品题等9篇。其中《白云观碑记》等7篇介绍了北京白云观历代重修情况;《圣地铁刹山》及《满洲宗教志》中关于铁刹山的评论,客观地反映了20世纪30年代铁刹山的情况,是研究当时铁刹山的比较珍贵的历史资料。卷十增加《太华山说经台各监院执事表》1篇,记载了炉至顺参访楼观台、太华山,将各名区所有监院、知客、执事等予以记录,“缅想道流渊源所自”[3]。卷十二增加《铁刹山三清观分支世系》《郭真人以下各分支创修各宫观》《千山道教之创兴》《医巫闾山创兴道教》《功劳可记》等5篇。这几篇文章记载了郭守真遣诸弟子分布各省、县名山建庙、阐扬道教,以及铁刹山道脉如何传入千山、医巫闾山的,对铁刹山道教在辽宁境内的传播进行了系统的梳理。卷十四增加了《保存庙产古迹概略》《林务股长欲假公济私砍伐山林》《为林务股长星山借势欺人不遵国法呈诉案》《关于擅行砍伐庙林影响古迹请再严行制止之件》《卖粮上诉案》等12篇。这部分主要记载了日本人林务股长星山假公济私强行采伐铁刹山林木、铁刹山道士据理力争的过程,极具戏剧性,对研究伪满洲国的宗教政策有一定帮助。卷十五增加了《赠向阳上人七律二首有序》《北镇县李之栋来函》《正教宫二联》《改铸天桥洞铁桥工程记》《摩崖镌各古迹》等9篇。这部分对铁刹山各处的摩崖石刻、字号大小记载得十分清楚。卷十六增加了《铁刹山三清观历代传统住持事略》1篇,记载了铁刹山下院三清观历代主持的概况;卷末增加张之瑞《又跋》1篇。

从以上对《铁刹山志》两种版本的内容比较来看,《增续本》对铁刹山的历史渊源、道教传承的叙述更加详尽,“较之前书,增补完备”[3],而且研究时间跨度较大,是关于铁刹山历史的珍贵文献。

3 《铁刹山志》的价值和现实意义

两部《铁刹山志》是本溪地区建国前出版发行的山志,皆为私修山志,编修前后承继。在白永贞编纂山志前,有关铁刹山的史料非常少,而且是散见于各类典籍,未有加以编纂整理。编撰山志所需资料,大致来源于4个方面:一是取材于道书碑志;二是实地调查,并有人提供草稿,如《功劳可记》篇中提到“徐宗仙,系江苏省盐城县徐马庄人,本山志草稿出于伊手甚多”[3];三是发动东北各宫观提供资料,因为“郭祖派下,门人弟子散在各行省,各处宫观,往往有我铁刹山道士”[3];四是请人撰写诗文。因为铁刹山所在地的本溪县地处东北,曾受伪满统治,山志中的某些内容也反映了民国、日伪时期的一些特殊情况,因此,它除了具有一般山志的文献价值外,还具有特殊的现实意义。

3.1 填补了东北道教史研究的空白[4]

两部山志以丰富的道教史料为其特色,关于道教缘起、宗派源流、道家谱系等文章,占全书篇幅的一半以上。由于流民和战争,道教虽然在魏晋南北朝时期就已传入东北,但一直没有引起史学家的足够重视,史书上鲜有记载。两部山志全面纂集了有关铁刹山道教方面的史料,“既可以彰山之胜概,亦可以考道教源流”[3],道教在铁刹山乃至东北的发展传承过程清晰可见。如《铁刹山云光洞三清观道教源流考》《道教龙门派铁刹山宗谱序》《铁刹山三清观分支世系》《郭真人以下各分支创修各宫观》《千山道教之创兴》《铁刹山三清观分支世系》《铁刹山分支黑龙江绥化县慈云宫龙门派谱系》等篇章,详细记述了铁刹山道教源流、本山及东北分支道教龙门派谱系、人物略历,起到了“溯渊源、详支派,俾后之览者,按谱而知某祖之垂统,循序而知某宗之绍述,历千百世而莫之或紊”[2]的作用,是研究东北道教发展的重要资料,填补了东北道教史研究的历史空白。两部山志对铁刹山道教的传播也进行了全面系统的梳理,为后世研究铁刹山乃至东北的道教传承奠定了良好的基础,为铁刹山的东北龙门道教祖庭的文化定位提供了依据。

表1 两种版本内容对照表

3.2 对研究本溪地方清末民国历史具有一定意义

两部山志均成书于日伪统治时期,在条件艰苦、资料不足的条件下编撰成书,且不带有殖民色彩,实在难能可贵[5]。山志里面涉及到大量的政府公文、庙产之争、土匪滋扰、日本人为非作歹等内容,有很多是取材于当时的“活”材料,是部很好的百科全书。如《报领山林通知书》《保存庙产古迹概略》《林务股长欲假公济私砍伐山林》《明证产权之讼事始末记》《卖粮上诉案》等篇章,对民国及日伪时期本溪县及周边地区的社会组织结构、风土人情、庙产纠纷、宗教信仰,以及日伪对宗教的管理方式都有详细的描述,展现出当时的真实面貌,对今天研究那一时期的社会政治、民俗风情和文化发展提供了第一手资料,具有极高的史料参考价值。

3.3 保留了大量的辽沈地区文化名人的诗文

铁刹山住持炉至顺认识到铁刹山文化底蕴的不足,“昔日文人词客又未经游览题咏,虽有胜迹,亦终芜没于空山耳[3]。”因此广泛结交当时的文人墨客,请他们为铁刹山留诗题咏,用诗词歌赋反映铁刹山之壮美,让读者从另一个角度读见盛景。白永贞将这些诗文编进山志中,同时精选一些刊刻在铁刹山及云台卷舒山的岩壁上,以扩大铁刹山影响。白永贞本人就为铁刹山留下《题九顶铁刹山》《咏铁刹山各胜境》等诗文共32首。如《题九顶铁刹山》中写到:“天然形胜擅辽东,九顶巍峨矗碧空。瑞气夕瞻金母岭,祥光朝射玉皇宫。山前河水萦衣带,洞外天桥落彩虹,信是乾坤钟毓厚,寻仙何事问衡嵩[2]。”作为诗词大家,白永贞将铁刹山的巍峨气势、整体形态、深厚的道教传承等在诗中予以体现,含蓄厚重,气势恢宏。此外,铁刹山志还收录了辽海文人李枢忱、庆升、王紫佐、廖东霖、李维桢、李蓬仙等人的诗篇,关于铁刹山的诗文超过了200篇。这些名人以诗歌散文的形式记述了铁刹山的景观形胜,反映了铁刹山的历史文化,文采风流,意境优美,如一颗颗珍珠,在铁刹山的历史上熠熠生辉。

3.4 保存了有关铁刹山及周边地区道教历史遗迹及文化的资料

山志的编纂者注重铁刹山历史原貌的记述,突出了铁刹山的雄奇伟丽、道教文化的博大精深,并记载了铁刹山及周边的大量道教建筑,为我们今天了解铁刹山历史建筑留下了很多宝贵的第一手资料,为文化古迹的恢复提供了借鉴。如山志中记载了摩崖石刻54处,“凡古洞名胜皆于石壁间大书其名,深镌其字,俾游山者一览瞭然”[3],并将石刻位置及字号大小予以记录。因为战乱及“文革”破坏,很多铁刹山的历史文物、古迹建筑被损毁,大量的石刻淹没于荒草中,我们只能从山志中窥其原貌。如今铁刹山恢复历史建筑,如正教宫、云光洞以及乾坤洞等,都是参照山志进行重建。两部山志让我们看到了铁刹山的历史原貌,在大力提倡开发文化旅游资源的今天,深入挖掘铁刹山志的文化内涵,不仅为铁刹山增添一份人文的厚重,更可以助力我们开发铁刹山旅游事业,对铁刹山的保护开发起到积极的推动作用。