《文心雕龙》文势论

龚鹏程

一

书法与文学的关系十分复杂,许多书法名迹本身就是美好的文学作品,如王羲之《兰亭集序》、苏东坡《赤壁赋》之类;许多文学名篇也都有书家乐于去写它,如《洛神赋》《归去来辞》《赤壁赋》等等就有无数书家写过;至于诗文与书艺结合,更是中国书法主要的表现方式,书法作品很少单独写字,通常总是抄写诗文。诸如此类,过去我已写过不少文章讨论了,收入《有文化的文学课》和《墨林云叶》等书中。现在换个方式谈,以《文心雕龙》为例。

刘勰《文心雕龙·定势》篇是文论史上的重要篇章,罗宗强先生《读文心雕龙手记》中即曾高度赞扬之,很能代表龙学界普遍的看法。他说:“刘勰论体貌而涉及‘势,把势这一概念引入文论中,把它与‘体联系起来,这又是在中国古代文论史上开出一全新之境界”。

对此,我却有些不相同的意见。因为把“势”引入文论中,且把它和“体”联系起来,早在汉末已然,不始于刘勰。《文心雕龙·定势》篇自己说得很清楚:

桓谭称文家各有所慕,或好浮华而不知实核,或美众多而不见要约。陈思亦云:“世之作者,或好烦文博采,深沉其旨者;或好离言辨白,分毫析厘者。所习不同,所务各异,言势殊也。”刘桢云:“文之体势有强有弱,使其辞已尽而势有余,天下一人耳,不可得也。”……又陆云自称往日论文,先辞而后情,尚势而不取悦泽。

可见在汉晋之际,以势论文,或言“体势”者实已甚多,非刘勰始发明之。

而且,专家常是狭士,不太熟悉其它领域的情况。而我们若把视野稍稍再放大些,不只盯着《文心雕龙》,或只在所谓的文学领域里看问题,我们便会又发现另一种当时热门的文字艺术——书法,在汉魏晋之间即早已大谈特谈“势”与“体势”了。

最早的书势论著,是崔瑗的《草势》。论草书而以势去掌握,为什么?底下会谈。只是此篇一出,风气即成,一时竟有蔡邕的《篆势》《隶势》《笔论》《九势》、卫恒的《四体书势》、索靖的《草书势》、成公绥的《隶势》、王珉的《行书状》、杨泉的《草书赋》等等接踵继出。王羲之亦传有《笔势论》(《书苑菁华》本十二章,《书谱》云十章)。乃是汉魏晋宋齐梁间绵亘不衰之话题,也是书法艺术的核心理论。后来宋陈思《书苑菁华》卷三已专收书势类文献,有晋卫恒《四体书传并书势》、索靖《草书势》等,而其实文献尚多,远不止此,因为《书赋》之类,一般也都视为笔势论。

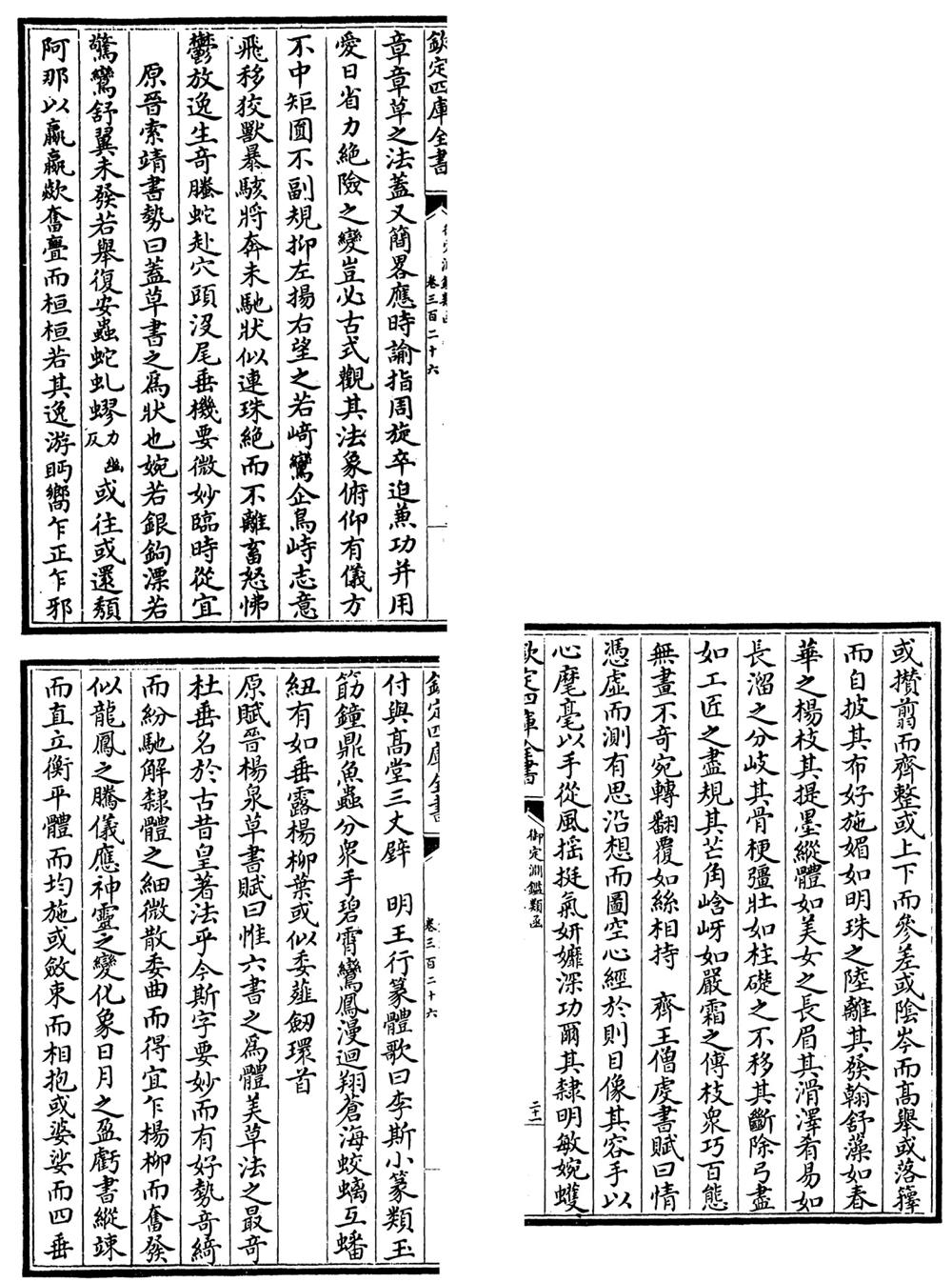

崔瑗《草书势》:“书契之兴,始自颉皇;写彼鸟迹,以定文章。爰暨末叶、典籍弥繁;时之多僻,政之多权。官事荒芜,剿其墨翰;惟多佐隶,旧字是删。草书之法,盖又简略;应时谕指,用于卒迫。兼功并用,爱日省力;纯俭之变,岂必古式。观其法象,俯仰有仪;方不中矩,圆不中规。抑左扬右,望之若欹。兽跂鸟踌,志在飞移;狡兔暴骇,将奔未驰。或黝黠点黠,状似连珠;绝而不离。畜怒怫郁,放逸后奇。或凌邃惴栗,若据高临危,旁点邪附,似螳螂而抱枝。绝笔收势,余綖纠结;若山蜂施毒,看隙缘峨;腾蛇赴穴,头没尾垂。是故远而望之,漼焉若注岸奔涯;就而察之,一画不可移。几微要妙,临时从宜。略举大较,彷佛若斯。”

索靖《草书势》:“圣皇御世,随时之宜,仓颉既生,书契是为。科斗鸟篆,类物象形,睿哲变通,意巧滋生。损之隶草,以崇简易,百官毕修,事业并丽。盖草书之为状也,婉若银钩,漂若惊鸾,舒翼未发,若举复安。虫蛇虬蠼,或往或还,类婀娜以赢赢,欺奋置而桓桓。及其逸游盼向,乍正乍邪,骐骥暴怒逼其辔,海水窳窿扬其波。芝草葡陶还相继,棠棣融融载其华;玄熊对踞于山岳,飞燕相追而差池。举而察之,以似乎和风吹林,偃草扇树,枝条顺气,转相比附,窃娆廉苫,随体散布。纷扰扰以猗靡,中持疑而犹豫。玄螭狡兽嬉其间,腾猿飞鼬相奔趣。凌鱼奋尾,骇龙反据,投空白窜,张设牙距。或者登高望其类,或若既往而中顾,或若俶傥而不群,或若自检于常度。于是多才之英,笃艺之彦,役心精微,耽此文宪。守道兼权,触类生变,离析八体,靡形不判。

去繁存微,大象未乱,上理开元,下周谨案。骋辞放手,雨行冰散,高间翰厉,溢越流漫。忽班班成章,信奇妙之焕烂,体石,累落而壮丽,姿光润以粲粲。命杜度运其指,使伯英回其腕,着绝势于纨素,垂百世之殊观。”

蔡邕《篆势》:“字画之始,因于鸟迹,仓颉循圣,作则制文。体有六篆,要妙入神。或象龟文,或比龙鳞,纡体效尾,长翅短身。颓若黍稷之垂颖,蕴若虫蛇之棼缊。扬波振激,鹰踌觯鸟震,延颈协翼,势似凌云。或轻举内投,微本浓末,若绝若连,似露缘丝,凝垂下端。从者如悬,衡者如编,杳杪邪趣,不方不圆,若行若飞,蚑蚑翱翱。远而望之,若鸿鹄群游,络绎迁延。迫而视之,湍漈不可得见,指摀不可胜原。研桑不能数其诘屈,离娄不能睹其隙间。般倕揖让而辞巧。籀诵拱手而韬翰。处篇籍之首目,粲粲彬彬其可观。搞华艳于纨素,为学艺之范闲。嘉文德之弘蕴,懿作者之莫刊。思字体之俯仰,举大略而论旃。”

杨泉《草书赋》:“惟六书之为体,美草法之最奇。杜垂名于古昔,皇着法乎今斯。字要妙而有好,勢奇绮而分驰。解隶体之细微,散委曲而得宜。乍杨柳而奋发,似龙凤之腾仪。应神灵之变化,象日月之盈亏。书纵竦而值立,衡平体而均施。或敛束而相抱,或婆娑而四垂,或攒翦而齐整,或上下而参差,或阴岑而高举,或落箨而自披。其布好施媚,如明珠之陆离。发翰摅藻,如春华之杨枝。提墨纵体,如美女之长眉。其滑泽肴易,如长溜之分歧。其骨梗强壮,如柱础之不基。断除弓尽,如工匠之尽规。其芒角吟牙,如严霜之傅枝。众巧百态,无不尽奇。宛转翻覆,如丝相持。”

王僧虔《书赋》:“情凭虚而测有,思沿想而图空。心经于则,目像其容。手以心麾,毫以手从。风摇挺气,妍靡深功。尔其隶明敏婉,蠖绚蓓趋。将蓓文篚缛,托韵笙簧。仪春等爱,丽景依光。沉若云郁,轻若蝉扬。稠必昂萃,约实箕张。垂端整曲,栽邪制方。或具美于片巧,或双兢于两伤。形绵靡而多态,气陵厉其如芒。故其委貌也必妍,献体也贵壮。迹乘规而骋势,志循检而怀放。”

梁武帝《草书状》:“疾若惊蛇之失道,迟若渌水之徘徊。缓则雅行,急则鹊厉,抽如雉啄,点如兔掷。乍驻乍引,任意所为。或粗或细,随态运奇,云集水散,风回电驰。及其成也,粗而有筋,似葡萄之蔓延,女萝之繁萦,泽蛟之相绞,山熊之对争。若举翅而不飞,欲走而还停,状云山之有玄玉,河汉之有列星。厥体难穷,其类多容,炯娜如削弱柳,耸拔如袅长松;婆娑而飞舞凤,宛转而起蟠龙。纵横如结,联绵如绳,流离似绣,磊落如陵,暐暐晔晔,弈弈翩翩,或卧而似倒,或立而似颠,斜而复正,断而还连。若白水之游群鱼,藂林之挂腾猿;状众兽之逸原陆,飞鸟之戏晴天;象乌云之罩恒岳,紫雾之出衡山。巉岩若岭,脉脉如泉,文不谢于波澜,义不愧于深渊。”

而当时书家与文士本来就是几乎重叠的群体,其间的关系错综密和。例如王羲之的书法老师是卫夫人,而卫夫人还可能是王羲之的姨母。因为陶宗仪《书史会要》已说“卫与王世为中表”。卫夫人所嫁的江夏李氏,也是个书法世家。卫夫人之子名李充。李充的从兄李式、李廒等都有书名。发展至唐代,江夏李氏更出现了李邕那样的书法大家。李充本人则与王羲之关系甚密,《晋书·王羲之传》说:“孙绰、李充、许询、支遁皆以文义冠世。并筑室东土,与羲之同好。”而这位李充,也就是在文学界赫赫有名、写过《翰林论》的那位,刘勰非常佩服他。

既然如此,书家所谈的这些体势论,自然也深为文士所熟悉。像鲍照虽不以书艺名,却也有《飞白书势铭》这类文章深刻阐述飞白书体的体势美。至于文章好书法也好的梁武帝,当然也有《草书状》这种探论书势之作。

风气如此,文士论文,籀言体势,殆亦同风。如陆厥与沈约论声韵书即已云:“自魏晋属文,深以清浊为言;刘桢奏书,大明体势之致。”

故《文心雕龙》论势,本非独得之秘,亦非首倡之音,乃是随顺风气,承声嗣响,与这一大批书法体势论有着“接腔”和“对话”的关系。

二

明白了这么个整体情况,《文心雕龙》专家们对《定势论》的许多争议就好懂了。

罗先生曾感慨道:“《文心雕龙·定势》的势究何所指,学界有各种各样的解释。它与‘风骨范畴一样,同是《文心雕龙》中最难解也是歧义最多的范畴。”之所以争议那么大,之所以感到难解,我以为都是因为不知上述文艺理论之大势使然。

于是首先在词源上就乱解一气。始作俑者便是黄侃先生。黄先生《文心雕龙札记》说势,非常迂曲,曰:

《考工记》曰:“审曲面势”,郑司农以为审查五材曲直方面形势之宜,是以曲、面、势为三。于词不顺。

盖匠人置染以县,其形如柱,停之平地,其长八尺以日景。故势当为染。染者,臬之假借,《说文》:“臬,射埻的也”,其字通作艺。《上林赋》:“弦矢分,艺殪仆”是也。本为射的,以其端正有法度,则引申为凡法度之称。……

言形勢者,原于臬之测远近。视朝夕者,苟无其形,则臬无所加,是故势不得离形而成用;言气势者,原于用臬者之辨趣向、决从违,苟无其臬,则无所奉以为准,是故气势亦不得离形而不独立。文之有势,盖兼二者而用之。

经过黄氏这么迂曲纠缭的解释后,范文澜注及郭绍虞《中国古典文学理论批评史》都把势解作“标准”。刘永济《校释》则不同意,谓黄说“虽合雅诂,非舍人之旨也”,因此把势解为姿势。王元化、王金凌、涂光社、寇效信等人又将之解释为风格。詹镆《文心雕龙义证》乃另出机轴,找上《孙子兵法》,认为孙子对形、势的分析才是《文心雕龙》之主要来源。百度百科也采用了这个讲法。

桓晓虹《<文心雕龙·定势>之“势”与古代医论》更有趣,他认为势是在类比思维基础上借助医论建构了生命体之“势”,指由情、辞、气、意、宫商、朱紫等构成的生命体所显示出的一种整体效应、状况或特征,一种和谐健康之美以及在此基础上产生的活力、感染力、生新潜力等等。故有刚柔、奇正、雅郑之势,有总一之势、兼势,有离势、讹势、怪势。鉴“势”之法则是从望闻问切四诊法类比发展而来的“六观”。

由于众说纷纭,所以台湾王梦鸥先生《古典文学的奥秘——文心雕龙》干脆跳开来,主张《定势》篇以上均论“心”之问题,此篇以下均论“文”之问题。所以《体性》篇讲因性成体,本篇讲文章之构成与表达方式。他所说,完全不涉及以上诸家所谈的问题,不再讨论什么叫做势了。

三

刘永济先生不赞成黄侃之说,是对的。黄说迂谬,本非雅诂。因为势字并不生僻,不须先把势说成是槷之误,再把檠说成是臬之假借。

势字在先秦已用得很普遍了,更已经是学术思想上重要的观念词。《老子》已说过:“道生之,德畜之,物形之,势成之。”《管子》且有《形势篇》,故刘勰不可能反而要像创造个新术语那样吃力且勉强地去讲势。所以刘永济先生说势即姿势,詹镆先生说刘勰论势本于孙子,也都是不知古人论理之脉络使然。

案:势字含义丰富,论者各有发挥,老子管子是一路,孙子是一路,另外韩非还有一路。

老子与管子讲的势,都是由天道说,故《管子·形势》开篇即讲:“天不变其常,地不易其则,春冬秋夏不更其节,古今一也。”后来《淮南子·原道篇》说:“萍树根于水,水树根于土,鸟排虚而飞,兽庶实而走,蛟龙水居,虎豹山处,天地之性也。两木相摩而燃,金火相守而流,圆者常转,窾者主浮,自然之势也。”这里的势,都是指符合道之原理、天地之性而呈现出的一种态势、状态。

《庄子·秋水篇》说:“当尧舜而天下无穷人,非知得也;当桀纣而天下无通人,非知失也,时势适然”,也是如此。势,犹言状态。这种用法,早在《易经》中便已如此。如坤之象传日:“地势坤,君子以厚德载物”,地的状态是坤,此为自然之形势、状况,人则只能遵循这种态势而行动之。

兵家论势,却颇不同。詹镆以为孙子论形势,乃《文心雕龙》之源,殊不知兵家说的形是形,势是势,《孙子》分别有形篇和势篇,与管子合言形势者不同。

《形篇》讲的也不是一般谈《孙子兵法》的专家说的什么兵阵形势和地形,它讲的乃是一种状态。亦即要作战时先得把自己变成一种状态,创造出一种优势的条件,先为不可胜(别人不可能打败你),然后待敌人之可胜。等到敌人有可攻之机了,再一举摧毁之。这是原则(道),其“法”则是由度(土地幅员)、量(物资)、数(兵员众寡)、称(军力比较)、胜(胜负情况)五方面去计算。计算出来有绝对优势了,打起来,当然就像在山顶上开了水库闸一般,一下就能把敌人淹没了。

如此“善用兵者,修道而保法”,即是《形篇》的大旨。《势篇》呢?形篇偏重于从客观条件说,势篇就侧重主观面,譬如人有强有弱,国也一样,但小国弱国,若斗志高、战术巧,就绝无取胜之机会吗?《势篇》要谈的就是这个问题,像昆阳之战、赤壁之战、淝水之战,均是如此。故孙子日:“勇怯,势也;强弱,形也。”本篇谈的,恰是形篇之反面。

勇怯,只是心理上的势;奇正则是战术上的势:“五味之变,不可胜尝也。战势不过奇正。奇正之变不可胜穷也。奇正相生,如环之无端,孰能穷之哉?”

这是孙子论势两个重点,另一重点在于由力量说势。

势字字形中就藏有一个力字,可见势字本身含有力量这一意思。但这个意思是后起的,《说文解字》即讲过:“经典通用执”,段玉裁注:“《说文》无势字,盖古用执为之。”古无势字,只写成执。

后来对势的力量含义越来越强调了,才加上力。孙子就是强调势之力量义的人之一,所以他说:“激水之疾,至于漂石者,势也”,又说:“势如弩”。善于用势的人,就须善用这种力量,方能以弱胜强。后来《李卫公兵法》说:“以弱胜强,必因势也”,即承此一路思想而来。

这一路,与上述将势看成自然之形势、状态者迥异。他们比较接近孙子所说的形。如庄子说的时势,孟子说的“虽有智慧,不如乘势;虽有镃基,不如待时”,都是指客观存在的形势时势;孙子则是要靠自己的勇力与智巧去突破它的,自己造势。

法家亦喜言势,而着眼点又勿同于上述二路。

一般说法家三派,商鞅重法、申不害重术、慎到重势,韩非综合之。势,在这里主要是权力概念,指君主的权位、权柄、权力。

这里,势字自然也有强烈的力量义,也是操之在我的,要人能善用这个势去驾驭臣民。所以《韩非子·难三》曰:“凡明主之治国也,任其势。”这任字,不是放任之任,而是依凭,《韩非子·八经》曰:“君持柄以处势,故令行禁止。柄者,杀生之制也;势者,胜众之资也。”

法家把统治看成是君王一个人对治无数臣民的较量。靠的不是智慧、德行与才能;而是占妥位置、掌握权势,然后利用赏罚二柄、法律制度和一些手段来统治。一旦失势,就一切都完了。

他讲的得势和失势,是势的另一义。男人的阳具就叫势。有这个,男人才能纵欲、任性;一旦失势,欛儿被人抓住了,甚或阉了割了,那还能干嘛?

古代五刑,确立甚早,其中宫刑便称为去势,《周礼·秋官·司刑》注即说宫刑乃“丈夫割其势”。此乃勢字之另一义,一切雄性都适用,例如《释文》解释豮字时就说:“猪去势曰豮”。

政治主要是男人的权力游戏,故法家即借用了这个概念,以得势失势来讨论君王的统治技术。

以上这些,是古代论势之基本路数,刘勰像哪一路?

他谁也不像!因为他根本不源于兵家,也非道家之言道势时势,更非韩非慎到之言法术。我们做学问,须“辨章学术,考镜源流”,同一个势字,在不同的思想流脉中是会有完全不同含意的,故不能只看到字词之同或似,便随意说渊源论影响。

四

书法之以势论艺,又与上述各路思想不同,且是中国艺术理论真正的起源。

早期所谓艺术理论,其实大抵只是论音乐的一些言论。音乐当然可说是艺术门类中的一种,也是六艺之一,但毕竟只是之一,且谈乐的这些言论还不能说就是针对“艺术”这件事的讨论。这就好像我们讲文学批评史时,总会说曹丕的《典论·论文》是第一篇论文之作。不是说它之前就没有人论文,而是他专门写一篇文章来论文,且文章就叫《论文》。

汉人的书势,情况相似。原因在于他们创造地用了这个势字。

前文已引过《说文解字》,说古代并无势字,经典均用执字代替。而执字,许慎就解释为种也,指种植。这个字,事实上也即是“艺”的本字。换言之,古代“势”与“艺”原本就是互用相通之字。

可是老子、孙子、孟子、管子、庄子、韩非子等上面提过的那些人都不看重这一点,也从未想由此去论势谈艺。直到东汉,才开始以势论艺,由势这个角度来描述或掌握书法这门艺术。

反过来说,书写由来已久,但把它看做为艺术性的存在,或成为一种社会活动及审美追求,则始于东汉。这一点,看看赵壹的《非草书》便可理解。

也就是说,直到东汉,书法才被人们由艺术这个角度去审视、去追求。而如何由艺术这角度去掌握书法呢?由崔瑗开始的各种《书势》便可证明。

书法是写字,但写字主要是指物、叙事、通情、达意之类的实用功能。若能在这功能之上,再加以美感之追求,它就有艺术性了。选择“势”,也就是艺这个字来讲“艺”,再切当不过啦。写字之艺术化,也由此时才正式发端。

由势论艺、以艺求势,遂因此是这批书势著作共同的方向与内涵。

其论势,均是分体说之,篆势、隶势、草势,各不相同,对每一体的艺术美各有不同的规范。例如卫恒说隶书之势是“何草篆之足算”,与草书篆书都不同。因为隶书有“砥平绳直”者,有“似崇台重宇,层云冠山”者,草或篆就不会有这种平衡的或堆积的美感。反之,草书“方不中矩,圆不副规,抑左扬右,望之若歌”,这种不平衡的美感,或“兽跂鸟峙,志在飞移;狡兔暴骇,将奔未驰”的动态美,也不是隶书能有的。

后来刘勰谈文章,渊源显然在此。他同样由体讲势,谓“章表奏议,则准的乎典雅;赋颂歌诗,则羽仪乎清丽;符檄书移,则楷式明断;史论序注,则师范于核要”,“圆者规体,其势也自转;方者矩形,其势也自安。文章体势,如斯而已”,“是以模经为式者,自人典雅之懿;效骚命篇者,必归艳逸之华”。什么文体,会形成什么样的美感,这就叫作势,是势必如此的。故凡作文作字,无不即体成势或循体成势,逆势则乖体、失体,刘勰称为“失体成怪”或“讹势”。

由这方面看,每一体之势是固定的,刘勰因而把他的篇章称为《定势篇》,希望写作者都能依循此种定体定势。

如此立论,当然是有针对性的,因为他那时的作者都乱搞一气:“近代辞人,率好诡巧。原其为体,讹势所变。厌黩旧式,故穿凿取新。”所以他希望能予矫正。《定势》之定,宗旨斯在。

若以孙子所说“奇正”来衡量,刘勰的主张是“正”,反对“奇”。认为文人好奇之结果只是:“文反正为乏,辞反正为奇。效奇之法,必颠倒文句,上字而抑下;中辞而出外,回互不常,则新色耳。”大路不走,只想抄快捷方式;可以说得明白的不說,却常要反着讲,都非正道。因此他主张“执正以驭奇”。

这是顺着各种书势论讲下来的文势论之当然主张。

不料如此当然之理,许多《文心雕龙》的研究大名家竟看不懂,竟理解成相反的东西了。例如黄侃说:“吾尝取刘舍人之言,审思而熟察之矣。彼标其篇日定势,而篇中所言,皆言势之无定也。”文势怎么能又怎么会无定呢?什么文体就该有什么势,否则如何说正?又如何批评别人“讹势”?

原来黄侃把刘勰“循体成势,因变立巧”,理解为不能用一定的势去写各种不同的体,所以说势无定。这是黄先生对宋明以后论文势者生出的心理反感在起作用,跟刘勰无关,刘勰自是主张文势应定的。

五

但刘勰之定势说,较诸汉魏以来的书势理论,仍是有发展的。

发展在哪呢?在于体势虽然已定,却不妨兼通,只不过兼通也有兼通的原则,不能乱来。也就是:兼体杂势也仍是有定、有原则原理的:

镕范所拟,各有司匠,虽无严郛,难得逾越。

然渊乎文者,并总群势:奇正虽反,必兼解以俱通;刚柔虽殊,必随时而适用。若爱典而恶华,则兼通之理偏;似夏人争弓矢,执一不可以独射也。

若雅郑而共篇,则总一之势离;是楚人鬻矛誉楣,两难得而俱售也。

是以括囊杂体,功在铨别;宫商朱紫,随势各配。章、表、奏、议,则准的乎典雅;赋、颂、歌、诗,则羽仪乎清丽;符、檄、书、移,则楷式于明断;史、论、序、注,则师范于核要;箴、铭、碑、诔,则体制于弘深;连珠、七辞,则从事于巧艳。此循体而成势,随变而立功者也。

虽复契会相参,节文互杂,譬五色之锦,各以本采为地矣。

第一段说体有定势。第二段说大才则可兼通。第三段说不能乱通。第四段说兼通的原则仍是循体成势。第五段再强调一次,说兼通镕铸应以本彩为地,是在本来该有的势上作变化。

这个讲法,在书法理论中或许要到孙过庭《书谱》才得到呼应,主张兼体异势熔铸为一。孙氏说:

趁变适时,行书为要;题勒方幅,真乃居先。草不兼真,殆于专谨;真不通草,殊非翰札。……回互虽殊,大体相涉。故亦傍通二篆,俯贯八分,包括篇章,涵泳飞白。若毫厘不察,则胡越殊风者焉。至如钟繇隶奇,张芝草圣,此乃专精一体,以致绝伦。伯英不真,而点画狼藉;元常不草,使转纵横。自兹己降,不能兼善者,有所不逮,非专精也。

强调通体、兼善,正是刘勰的呼应者。至于如何兼通之细节,后世书法理论于此则大有驰骋的空间。当时之所以能有此种观念可能与《裴将军诗》这类作品有关。《裴将军诗》传为颜真卿书,现有墨迹本和刻本。刻本较好。清宫旧藏墨迹本则伪劣不堪,为后世按刻本伪造。明人王世贞曾评它“书兼正行体,拙古处几若篆籀,而笔势雄强健逸,有一掣万钧之力”,正是兼体的范例。

其实,在此之前也有篆隶杂糅,以追求文字的装饰意味和审美效果的作品。以墓志为多。这类墓志多出现于隋末唐初,以《祎士华墓志铭》《顺节夫人墓志》为代表,书体多参杂篆隶,或直接三体杂糅,初唐大书法家欧阳询所书《房彦谦碑》亦与此接近。

于隶书中掺人楷法,起笔往往直笔一顿而下,捺笔重按迅起,有魏碑笔意。转折与钩法,隶、楷兼施。欧氏传世隶书极少,故本碑十分可贵。但纯就书艺看,不免呆板,有时还显得怪,所以后世学欧阳询字的人固然千千万,却几乎没人练他这一路。兼通之途,似乎还得等到唐代中期以后。

六

由书法理论开展出来的文势论,重新启沃书法理论,这或许也是件非常有趣的事吧!而这又可以给我们什么启示呢?

文学与书法,都是文字的艺术,因此其关系异常紧密。而且这种关系不是两类事物间的关系,有内在之共同性和通贯的理路。文势论与书势论,就是一个开端,预告了后世中国书法史和文学史的命运。

后世文论与书学,似此者不胜枚举,乃是理解文学史和书法史的关键及大脉络。例如书势文势之外,笔法结构与诗法文法、书象理论与诗文意象说、书家凝神释虑说与诗人治心养气说等等,都可像我这篇文章这样,一一考论下去,而明其相通相衍、回环转注之迹,把书论史和文论史都好好重讲一番。

可惜近代学科分化,治文学之专家跟讨论书学的朋友均昧此大势,未甚僚然。反而是有《文心雕龙与六朝画论在“形神论”意义上的美学比较研究》《漫谈文心雕龙和南朝画论》《中国古代乐论画论对文心雕龙的影响》等一大堆攀扯画论的文章,令人不知说什么好,伤哉!