注釋學視野下的《太上感應篇》研究*

——以惠棟、俞樾對《太上感應篇》的注釋爲例

劉祖國 桑萌春

關鍵詞:太上感應篇;惠棟;俞樾;注釋學;比較研究

《太上感應篇》,宣揚天人感應,勸善懲惡,是中国第一部勸善書。經文簡短,僅1277字,約撰成於北宋仁宗朝前。(1)李冀(2017)最新研究指出,《感應篇》編纂者應是收集、整理《萬壽道藏》的道士或官員,該篇成於政和六年(1116)十月至政和八年(1118)十月之間(李冀:《〈太上感應篇〉文本來源及其成書時間考析》,《宗教學研究》,2017年第1期,第111頁)。《太上感應篇》書名下題“李昌齡傳,鄭清之贊”,“傳”是對經書的注解,“贊”是一種押韻的文體。《太上感應篇》每句之下,有李昌齡“傳曰”詳細解釋經中文字並舉例以闡釋經義,其後爲鄭清之“贊曰”,以四言十句韻文,頌贊其事。李昌齡爲南宋初人,廣舉善惡報應事例以釋經文,共成三十卷,李注約完成於南宋孝宗隆興二年(1164)。李注是目前所見《太上感應篇》最早的注釋,在内容上,李注也極爲詳博。

南宋以至明清,《太上感應篇》一書影響深遠,除了普通民衆,许多儒家士大夫乃至帝王也給予了高度關注。清代學者惠棟作《太上感應篇箋注》(下文省稱《箋注》),俞樾作《太上感應篇纘義》(下文省稱《纘義》),這兩個注本可謂《太上感應篇》詮釋史之力作,是公認的各種注釋中最有影響者。目前學界對惠棟、俞樾二注的研究非常少,目力所及,僅見石立善(2012)(2)石立善:《清代儒學家與〈太上感應篇〉——惠棟〈太上感應篇箋注〉與俞樾〈太上感應篇纘義〉的比較考察》,《國際儒學論壇·2012》,第618—626頁。、朱新屋(2012)(3)朱新屋:《作而非述——從〈太上感應篇注〉看惠棟的學術取向》,《蘇州科技學院學報》(社會科學版),2012年第5期。、劉濤(2017)(4)劉濤:《古今視野下的〈太上感應篇〉》,《南方文壇》,2017年第1期。三篇論文。

爲一本書作注釋,一般情况下是由於時間、空間原因造成了閲讀障礙,因而需要解决這些語言文字難題。对于《感應篇》來説,情况則有些特殊,因爲這本千餘字的小書,“原文明白易曉”,根本談不上有什麽真正的阅读障碍,兩位大儒的注釋本却均達到五萬字,這就不是單純的以疏通文本爲目的的注釋了,其中必多有發揮,一定程度上反映出注釋者的興趣、需要或者目的,並有時代思想潮流的影響。從注釋學角度來看,具體有哪些差異?爲了回答這個問題,我们将對兩個注本進行一番细致的對比分析。

一、 體例的比較

石立善(2012)指出,縱觀惠棟、俞樾之前的歷代《太上感應篇》的注釋體裁,可大致分爲證事、引經、直解、圖説四類。(5)《清代儒學家與〈太上感應篇〉——惠棟〈太上感應篇箋注〉與俞樾〈太上感應篇纘義〉的比較考察》,第622頁。《箋注》和《纘義》都不是傳統的注體,《纘義》序中評價《箋注》時曾談道:“余猶惜其多用駢詞,有乖注體。”同時坦承《纘義》也並非一般的注體。“解釋體式的創建和選定,不僅要針對解釋對象的性質和特徵,要依據解釋主體的視角和目的,而且還要憑藉解釋學的傳統和經驗。”(6)周光慶:《中國古典解釋學導論》,北京:中華書局,2002年,第156頁。“原文明白易曉,初不待注而明”是不採用傳統注體很重要的一個原因,那爲什麽惠棟要寫《箋注》,俞樾還要寫《纘義》?從文本闡釋來看,“闡釋是一種介入闡釋者主體意識的個體創造性行爲”。(7)劉洪波:《闡釋學視野下的〈楚辭補注〉研究》,北京:中國社會科學出版社,2016年,第73頁。通觀序言及正文,二者都有一個很重要的目的,即通過徵引、比附和發明經義,使世人知“道家之書不悖乎儒家之旨”“道家之學未嘗不原本聖人”。

這種出發點反映到具體注釋工作中,即多方徵引儒家經傳、諸子百家作品,包括《詩》《書》《禮》《易》《春秋》,先秦諸子,以及《淮南子》《漢書》等,在注釋中大量引入儒家話語。《太上感應篇》原文僅千字,惠棟的《箋注》、俞樾的《纘義》都達到五萬字,使一部“明白易曉”的勸善之書反而變得雅馴精深。

全書結構上,兩個注釋本都是隔句作注,注中除了訓詁内容,還借先秦經傳闡發儒家義理,不過二者在具體體例上也有不同。

《箋注》博引經籍文句,甚至可以説,没有一句無出處,然後將其化爲己用,組織成文,其體有駢有散,有韻語,文字出處及需要校勘、注音、辨字、釋義的地方多以小字注於其後。試看以下《箋注》之注文:

1) “竈神亦然”【段成式《酉陽雜俎》曰:竈神名隗,又姓張名單,夫人字卿忌,有六女,皆名察洽。察一作祭,洽一作治。】(8)文中引例,《感應篇》原文加引號置於前,《箋注》或《纘義》内容放在魚尾號中。

2) “欲求天仙者,當立一千三百善。欲求地仙者,當立三百善。”【天數十二,左傳言一千三百,非其次,三當爲二字之誤也。】

3) “月晦之日,竈神亦然”【《雜五行書》曰:竈神名禪禪單字相近,蓋禪讀爲單。】

4) “叛其所事”【牛馬維婁,維繫馬,婁繫牛委己者也,委飼己者而柔焉。柔,服也。《公羊傳》。】

石立善(2012)指出,重視訓詁,並結合儒家經學爲之説,是俞書的一大特色。(9)《清代儒學家與〈太上感應篇〉——惠棟〈太上感應篇箋注〉與俞樾〈太上感應篇纘義〉的比較考察》,第624頁。《纘義》以比附經義(10)比附經義的做法早有先例,据劉洪波研究:“從王逸的《楚辭》闡釋還能看出他‘依經立義’的儒家視角……他以儒家視角關照《楚辭》,在具體文句的闡釋上,王逸大量引用儒家典籍,頻繁徵引《詩經》《爾雅》《尚書》《周易》《論語》等儒家經典來比附《楚辭》文句。”(劉洪波:《闡釋學視野下的〈楚辭補注〉研究》,第45頁),考之秦漢古書爲主要形式,其注釋多與徵引、考證、義理闡發相結合。試看《纘義》之注文:

5) “陵孤逼寡”【《釋名·釋親屬》曰:無父曰孤。孤,顧也,顧望無所瞻見也。無夫曰寡。寡,踝也。踝踝,單獨之言也。】

6) “男不忠良,女不柔順……”【《大戴禮》曰:女者,如也;女子者,言如男子之教也。】

7) “訶風駡雨”【《管子》曰:風,漂物者也。風之所漂,不避貴賤美惡。雨,濡物者也。雨之所墮,不避大小强弱。】

8) “很戾自用”【《莊子》曰:見過不更,聞諫愈甚,謂之很。《周書·謚法》曰:不悔前過曰戾。】

9) “神仙可冀”【神仙之説,不見於經傳,然秦漢間相傳有宋毋忌、正伯僑、充尚、羡門高之流,則知古有此説矣。神仙非有異術,惟以仁義爲本。】

二、 注釋内容的比較

從注釋内容來看,《箋注》中有不少條目是關於校勘、注音、辨字的,與之相比,《纘義》則較少這方面的内容,校勘、注音方面僅有的幾例亦均爲對《箋注》的説明、補充和糾正。究其原因,正如《纘義》序中所言,一是《纘義》於“(惠氏)所已及者,則從略焉”,二是“原文明白易晓,初不待注而明”。

另外,通過考察《箋注》校勘、注音、辨字的訓詁内容,可見其注釋對象很大一部分是對《箋注》引文的注釋,而少有對原文的注釋。從《箋注》的注釋對象來看,由於原文需要注釋疏通的地方並不多,而《箋注》喜歡廣泛徵引經傳,有些内容反而需要注釋,例如:

10) “見他色美,起心私之”【烝報駢通上淫曰烝,旁淫曰通,淫親族之妻曰報,與妻婢交曰駢。】

11) “取非義之財者……死亦及之”【《良規篇》曰:無異乎渴者之資口於雲日之酒,飢者之取飽於鬱肉漏脯也。雲日,即運日鴆鳥。】

因而,《箋注》呈現出一種非常特殊的面貌,《箋注》之注幾乎多於原文之注,石立善先生曾指出:“《箋注》古奥難懂,很多注文與正文關聯不大。”(11)《清代儒學家與〈太上感應篇〉——惠棟〈太上感應篇箋注〉與俞樾〈太上感應篇纘義〉的比較考察》,第623頁。

據筆者統計,從釋義内容來看,四十七處中有二十五處是原文的注釋,箋注引文之注有二十二處,將近半數;從校勘内容來看,九處中只有三處是對《感應篇》原文的校勘,其餘六處全是對《箋注》引文所作的校勘;從注音來看,二十六處注音,其中只有六處是爲原文字詞注音,這個結果是匪夷所思的;從辨字的内容來看,有關通假字、古今字、俗字的内容共九處,竟無一處與原文文字相關。這種現象在一般的注疏典籍中是極少見到的,可視爲《箋注》的一大特色,值得特别关注。

比較而言,廣泛徵引古籍是二者的共同點,但其中差異在於,《箋注》隨文釋义的色彩比較突出,常增加原文所没有的意思,增字爲訓,主觀臆斷,過度闡釋。俞樾十分反對增字解經,因此《纘義》中較少增字强釋。

比之《箋注》,《纘義》的注釋對象則以原文爲主,緊扣原文,並呈現出兩方面的特點。

一是在注釋對象的選擇上,充分參考《箋注》,注意吸收《箋注》之成果,並訂正《箋注》之疏漏。例如:

12) “禍福無門,惟人自招”句,二者注語迥然有别

《箋注》云:《春秋傳》閔子騫之言。

《纘義》云:此《左氏春秋》所載閔子馬之言。按《後漢書·楊秉傳》引此二句,李賢注曰:《左傳》閔子騫之辭。《文選·檄吴將校部曲》亦引此二句,李善注曰:《左氏傳》閔子騫之辭。據二李之注,則《左傳》“閔子馬”,古本有作“閔子騫”者。

此例,俞樾以他校之法,列出異文,對比異同,溯源探流,分析辨正,高人一籌。

13) “人皆惡之”句

《箋注》云:惡去聲。

《纘義》云:古無四聲,皆一義之引申。因其善而善之,因其惡而惡之,無異讀也。

《箋注》以爲此處“惡去聲”,《纘義》則强調無異讀,可見《纘義》是有自己獨立思考的。

14) “鬥合争訟”句

《箋注》云:持兵曰鬥,衆鬥曰合。私争曰争,鳴於官曰訟。

《纘義》云:鬥,讀如鈎心鬥角之鬥,或以持兵曰鬥釋之,失其義矣。考之《説文》,鬥本訓遇,故有構合之義,異乎争鬥之鬥也。

《纘義》此處亦是糾正《箋注》,《箋注》正是以“持兵曰鬥”注釋的。

同时,俞樾對《箋注》注釋精當之處則適當從略,尊重前人成果,不掠人美,不做多餘闡發。例如:

15) “欲求天仙者,當立一千三百善。欲求地仙者,當立三百善”句

《箋注》云:天數十二,《左傳》言一千三百,非其次,三當爲二字之誤也。《抱朴子》曰:聞之先師云:仙人或升天,或住地,要於俱長生。《玉鈐經》鈐疑作鈴曰:人欲地仙,當立三百善。欲天仙,當立千二百善。若有千一百九十九善,而忽複中行一惡,則盡失前善,乃當複更起善數耳。以上皆《抱朴子》。《真誥·甄命授》曰:積功滿千,雖有過,固得仙。功滿三百,而過不足相補者,子仙;功滿二百者,孫仙。子無過,又無功德,籍先人功德,便得仙。所謂先人餘慶,其無志多過者,可得富貴,仙不可冀也。

《纘義》云:一千三百當作一千二百,惠氏已訂正矣。

朱新屋指出,惠棟的注本改變了《感應篇》的原義,而俞樾自身乃是要恢復和繼承《感應篇》的原義(即“纘義”)。(12)《作而非述——從〈太上感應篇注〉看惠棟的學術取向》,第62頁。

二是《纘義》往往在注釋中加以申説,發明議論,這種傾嚮直接影響了其注釋的總體風格。石立善評價認爲:“(《纘義》)雖略嫌繁瑣枝蔓,却具有體系化的傾嚮。”(13)《清代儒學家與〈太上感應篇〉——惠棟〈太上感應篇箋注〉與俞樾〈太上感應篇纘義〉的比較考察》,第626頁。

16) “刑禍隨之”句

《纘義》云:刑,古字與“型”通。《尚書》:五刑之屬三千。《隸釋》引《石經》作“型”。型者,鑄器之法也。有是罪,必有是刑,猶器之適肖其型矣。若夫刑之所不及,鬼神亦從而禍之。《説文》曰:禍,害也,神不福也。明則有刑,幽則有禍,亦可畏矣。《太玄》曰:傒禍介介,凶人之郵。

以“型”通“刑”,發明“刑”義。對“刑禍”的注釋與“有罪必刑,刑之所不及,鬼神亦從而禍之”之議論,緊密結合在一起。一般情况下注釋對象主要是那些構成閲讀障礙的字詞,而“刑禍”作爲常用詞,却被《纘義》詳細注釋,跟這種發明議論的傾嚮有一定關係。

比較而言,二者作注時選擇的對象雖多相同,但釋語各有側重,並無重複之言。從訓詁方法來講,即使二者注釋的對象一樣,但具體釋義方法也有不同。

例如“刑禍隨之”句,《箋注》採用近義詞辨析的方法,注“刑禍”爲“官刑鬼禍”;而《纘義》引《説文》,採用义界的方法,釋“禍”爲“害也,神不福也”,並從通假的角度釋“刑”。

再如“苟或非義而動,背理而行”句,《箋注》以“背音佩”注音,《纘義》則云“義之與理,一而已矣,故《禮記》曰:理者,義也”。

以訓詁方法爲例,據筆者窮盡性統計,二者形訓的注釋對象無重合,《箋注》更注重引《説文》,三處形訓中兩處點明引用《説文》;聲訓的注釋對象亦無重合,《箋注》聲訓只有三條,《纘義》聲訓共計九條,九條中又有四條引用《釋名》,二者比較來看,《纘義》更喜歡聲訓。

以上情况的出現,在於《感應篇》雖然屬於道教經典,但其倫理道德观念幾乎都是儒家的,文本思想雜糅儒道,甚至還吸收了佛教的因果報應思想,因此注者對於當注之處的認識存在一定差異,在具體對象、注釋内容方法的選擇上有較大的發揮空間,另外,注釋者本人的思想傾嚮、知識結構等因素也會在其中産生影響。

三、 道教特色語詞的注釋比較

道教特色語詞方面,在注釋對象選擇上,《纘義》和《箋注》多有重合,均對道教人物和修仙禁忌有所涉及。例如都有對“太上”“司過之神”“三尸神”“庚申日”的注釋,值得注意的是,由於注釋者對儒、道的看法和態度不同,《纘義》與《箋注》在道教特色語詞的注釋上存在較大差異。一是在引證文獻方面,《箋注》所引道教文獻更多,在以儒證道之外,更有認道證道的一面,而《纘義》則比較排斥道家無稽之談,更加竭力地以儒家經典闡釋《感應篇》,因此,很多在《箋注》中屬於道教禁忌的名物考辨,到了《纘義》中一變而成風俗禮儀的闡釋。

17) “對北唾涕及溺”句

《箋注》云:《雲笈七籤·禁忌篇》曰:凡人不可北嚮唾,北嚮尿。又《青律戒》曰:不得北嚮便溺,觸忤玉晨。老君曰:嚮竃駡詈,三不祥。《禁忌篇》曰:勿举足嚮火,对竃駡,勿咨嗟呼奈何聲,此名請祸,特忌之。

《纘義》則云:古以東嚮爲尊,而朝廷之禮,則以南面爲上。故曰君必南嚮,答陽之義也。臣之北面,答君也。古之君子,不敢對北涕唾及溺,避君位也……然則人君之位在北,士大夫敢對之涕唾及溺乎?若謂不敢觸忤玉晨,斯道家之説矣。

可見,《纘義》此處明確貶斥道家之説,而以儒家古禮、古事附會。《箋注》序曰:“道家之學未嘗不原本聖人。”《纘義》序云:“道家之書實不悖乎儒家之旨。”二注皆博引儒家經傳試圖以儒證道,但對比可以發現,兩書對道教的態度並不像對待儒家般一致。

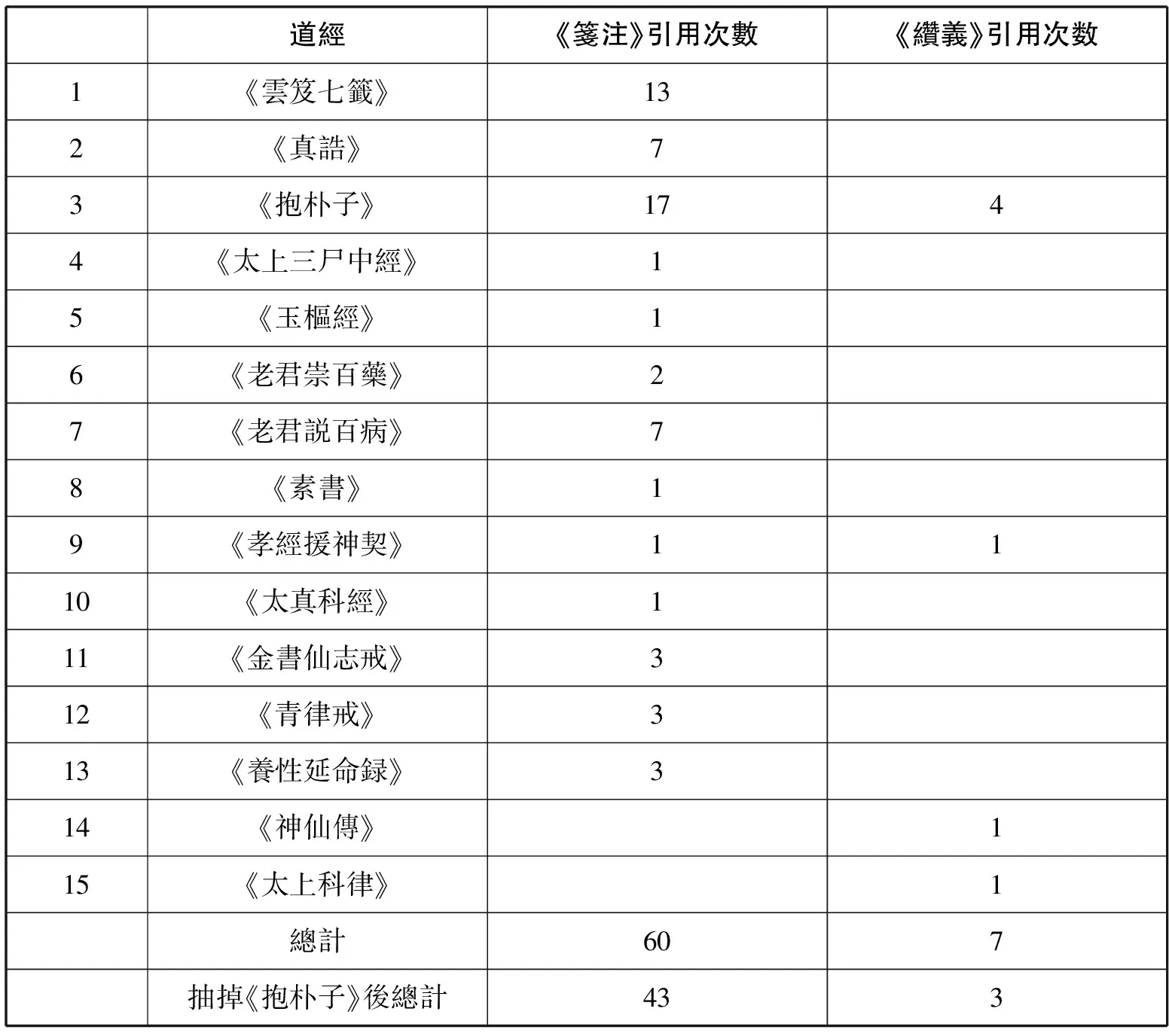

表1 主要道經及其引用次數對比

通過表1主要道經及其引用次數對比,可見《箋注》所引道經種類數目、單篇引用次數、總計引用次數都遠高於《纘義》,總計引用次數之比接近10∶1。《纘義》中只有《抱朴子》引用了四次,而《箋注》所引的十三部道經中,就有八部引用次數在一次以上,其中《雲笈七籤》《真誥》《抱朴子》《老君説百病》在《箋注》中的引用次數均比《纘義》引用《抱朴子》的次數還多。

具體分析《箋注》所引道經。《雲笈七籤》由張君房在北宋真宗天禧年間摘録《大宋天宫寶藏》的精要編成,是大型道教類書,共有一百二十二卷。《老君説百病》也是道教文獻,所謂“百病”是道家所反對的思想、行爲,並認爲這些思想和行爲是災禍的根源,與《太上感應篇》形式、内容有很多相似之處。

特别值得注意的是《抱朴子》一書,它是《太上感應篇》的主要經典依據(14)李冀(2017)研究指出,《感應篇》文本的編纂以《赤松子中誡經》《抱朴子·内篇》等魏晋道書爲底本,沿用了宋徽宗注《老子西升經》語句,摘用了《上清金匱玉鏡修真指玄妙經》的部分文字,抄襲了《太上金櫃玉鏡延生洞玄燭幽懺》(李冀:《〈太上感應篇〉文本來源及其成書時間考析》,第111頁)。,惠棟所引《玉鈐經》《易内戒》《赤松子經》《河圖記命符》皆晋以前道書。《抱朴子》分内篇與外篇,内篇在論證道本儒末的同時,將儒家倫理納入道教教義,而外篇則更是以儒家爲宗,這也就解釋了爲什麽《抱朴子》在二注中引用次數最多。《纘義》全書引用道典僅七次,《抱朴子》一部書被引四次之多。

《纘義》在序中直言“附以經義,證以秦漢古書,使人知其與儒書表裏”,對道教不符合儒家經義的説法,俞氏也表現出審慎的態度。長生成仙是道教修煉的終極目的,但《纘義》對“神仙可冀”的解釋却充滿了儒家色彩:“神仙之説,不見於經傳,然秦漢間相傳有宋毋忌、正伯僑、充尚、羡門高之流,則知古有此説矣。神仙非有異術,惟以仁義爲本。”俞氏注釋中尚儒排道的傾嚮是很明顯的,對道教人物進行了儒家化的闡發,尤其是對道教中不符合儒家的成分,例如“欲求天仙者,當立一千三百善。欲求地仙者,當立三百善”注云:“夫自來言神仙者,不過坎離吐納之功、金石服餌之術,而此篇獨以積善爲基,可爲知本矣。”所謂的“本”正是指儒家思想,俞氏對道教的神仙人物、宗教禁忌等説法,不僅多有貶斥,甚至指爲“無稽之談”。

對於《箋注》中某些體現認道證道的注釋,《纘義》也多有批評。

18) “越井越竈”句

《纘義》云:民非水火不生活,故井竈重焉……若謂竈神名隗,井鬼名瓊,斯則巫覡之談,市井之見,君子致謹,初不以此。

《箋注》云:《雲笈七籤·雜戒忌》曰:勿跂井,今古大忌。又曰婦人勿跂竈,坐大忌。吹簫之女,載於白澤之圖。白澤圖曰:井神曰吹簫女子。白澤圖,黄帝時書。段成式據《太真科經》云:井鬼名瓊。

對比可知,《纘義》所批評的“巫覡之談,市井之見”,恰恰是《箋注》所認同的,《雲笈七籤》《太真科經》《酉陽雜俎》多有相關記載。

19) “月晦之日,竈神亦然”句

《纘義》云:竈者,先王所列於五祀者也……若乃《酉陽雜俎》諸書,虚設姓名,羅陳子女無稽之談,近於褻矣。

《箋注》云:段成式《酉陽雜俎》曰:灶神名隗,又姓張名單,夫人字卿忌,有六女,皆名察洽。察一作祭,洽一作治。常以月晦日上天白人罪狀,大者奪紀,小者奪算。

此例中,《纘義》對《箋注》的批評更是顯露無遺了。

注釋中所體現的這種不同傾嚮,其根源在於《太上感應篇》原文本身儒道雜糅的性質,至於所表現出的具體傾嚮,也跟注釋者本人對道教的態度有關係。两个注本雖然同樣秉持以儒釋道的思想原則,但是通過對比可以發現二者對於道教的不同態度。

《箋注》的注釋手法主要是徵引文獻輔以補充説明,《雲笈七籤》《抱朴子》《真誥》等道書被多次徵引,在以儒證道之外,通過徵引道書爲道教人物、禁忌注釋,《箋注》體現了惠棟認道證道的一面。相比而言,《纘義》的注釋在以儒釋道之外,對文本中與儒家思想旨趣大異的,富有道教神仙鬼怪色彩的内容,採取的是一種化道爲儒、尚儒排道的方式,以消解、轉化、批判爲手段。

“注釋同一種文獻,不同的注釋者,由於思想的差異,也會導致注釋内容和注釋風格的差異。”(15)李紅霞:《注釋學與詩文注釋研究》,北京:中國大地出版社,2009年,第45頁。佛經翻譯中,常見“同經異譯”(16)董琨:《“同經異譯”與佛經語言特點管窺》,《中國語文》,2002年第6期。現象,我們認爲道經注釋史上也多有“同經異注”,即同一部道經先後有不同注本,通過對“同經異注”的多種比較,可以發現歷代道經訓詁的同中之異與異中之同。

以約出於唐代的《太上老君説常清静妙經》爲例,先後有以下重要注本:五代杜光庭《太上老君説常清静經注》、南宋白玉蟾分章正誤、王元暉注《太上老君説常清静注》、金侯善淵《太上老君説常清静經注》、金劉通微《太上老君説常清静經頌注》、元王玠《太上老君説常清静妙經纂圖解注》、元李道純《太上老君説常清静經注》,另外還有佚名《清静經注》一卷、原題無名氏《太上老君説常清静經注》一卷等。這些“同經異注”是訓詁學、漢語史、文獻學研究的寶貴材料,利用“同經異注”互相對照,對於異文考辨、字詞釋讀、語法成分判定等都具有重要的參考價值。

四、 從注釋的差異、特點看注釋者

在構成典籍注釋的幾個要素中,典籍文本、注釋者、讀者和注釋文本産生的環境等幾個要素對注釋活動起着至關重要的作用。(17)《注釋學與詩文注釋研究》,第37頁。從《感應篇》文本來説,一者“原文明白易曉,初不待注而明”,二者儒道杂糅,基本上是道教儒家化、世俗化的産物,因此在注釋對象選擇、注釋内容側重上給注釋者提供了各自發明的巨大空間。

就《箋注》和《纘義》的注釋者來説,注釋者本人的注釋標準、思想傾嚮、知識結構、治學興趣等都對注釋會産生影響。注釋者與注釋的關係,不僅僅是注釋者影響注釋,注釋反過來也體現了注釋者的思想傾嚮、治學方法、知識結構等。在文本充足的發明空間中,注釋的差異和特點,一定程度上可以體現注釋者以下幾個方面的特點:思想傾嚮上,两位注釋者均爲經師碩儒,注釋中充分體現了以儒説道的傾嚮,具體到對待道教的態度上二者又有很大不同,惠棟有認道證道的一面,“惠棟對方術也是很尊重的”(18)《清代儒學家與〈太上感應篇〉——惠棟〈太上感應篇箋注〉與俞樾〈太上感應篇纘義〉的比較考察》,第625頁。,而俞樾很少採用道家之説,甚者貶爲無稽之談,更多的是一種化道爲儒、尚儒排道的態度;知識結構上,從文本注釋看,二位都對先秦經典極爲熟悉,但特别值得注意的是,道經在惠氏知識結構中也是很重要的組成部分,惠棟曾深入研读过《道藏》,並認同《道藏》對儒家文獻古本保留的價值;治學方法上,俞樾的考辨、訓詁方法似乎更豐富,多種手段綜合運用。當然以上結論局限於對注釋的比較分析,很多因素未納入考量,如各人所處的學術階段等。

本文所佔有的資料有限,此歸納只是一點嘗試,甚至談不上管中窺豹,但這種由注釋的比較進而考察注釋者的研究是有價值的。比如,《惠棟評傳》中以“惠棟的《太上感應篇注》完全以儒家經典注釋道家”(19)李開:《惠棟評傳》,南京:南京大學出版社,1997年,第400頁。爲根據之一,得出了惠棟以儒説道的觀點。通過注釋的比較,我們發現,惠棟的注釋並非“完全以儒家經典注釋道家”,與俞樾的注釋相比,惠棟的注釋不僅多次引用道經,而且採用了道經的許多觀點與説法,並因此遭到俞樾的指責。由此可見惠棟“以儒説道”之外,還有“認道證道”的一面,楊向奎即指出惠棟“作为汉学家而有浓厚的道士气息”(20)楊奎:《中國古代社會與古代思想研究(下册)》,上海:上海人民出版社,1964年,第909頁。轉引自朱新屋:《作而非述——從〈太上感應篇注〉看惠棟的學術取向》,第59頁。。再比如,梁啓超評價惠棟的學術取向是“述而不作”,本文對比的結果亦可爲“述而不作”之説做註脚。朱新屋以《箋注》爲例對此觀點提出了商榷(21)《作而非述——從〈太上感應篇注〉看惠棟的學術取向》,第60—62頁。,但倘若與《纘義》比較來看,認爲惠棟是“述而不作”應該是比較恰當的,《箋注》的體例與《纘義》相比,多是徵引和考據,梁啓超曾言:“惠派治學方法,吾得以八字蔽之,曰:‘凡古必真,凡漢必好。’”(22)梁啓超:《清代學術概論》,北京:中華書局,2016年,第31頁。從《箋注》及其與《纘義》的對比來看,的确是非常恰當的評價。在訓詁中,崇古尊經是比較常見的,毋庸諱言,二者都存在這一問題,《箋注》一般直接借用古訓,其考據亦多是考而不辨,《纘義》雖然以古爲尚,但與《箋注》有區别,一是考據上注意條縷分析;二是注意運用對文求義、互文見義等訓詁方法適當斷以己見;三是對於儒道衝突的内容不避臧否,力圖以儒家的説解進行轉化、消解或者批判。

五、 總結

體例方面,二者雖然整體上都是通過比附儒家經傳、先秦古書以達到以儒釋道的目的,但是在具體形式方面並不相同,《箋注》多用駢詞,廣泛徵引典籍,較少個人發揮,而《纘義》則以考據、訓詁、義理相融合的方式作注,有述有作,間有新意,这是其突出特徵。

注釋對象方面,受自身體例的影響,《箋注》不僅注原文,而且更多地爲所徵引的典籍原文作注釋;《纘義》則緊扣原文,實事求是,信而有征,在注釋對象選擇上注意對《箋注》的吸收、補充和糾正。

注釋方法上,相對而言,《纘義》注意各種手段的綜合運用,多管齊下,破解疑難,質量明顯更勝一籌。

注者思想方面,《箋注》在以儒釋道之外,還有認道證道的一面,而《纘義》主要是肯定道教中符合儒家的成分,對與儒家旨趣相異的内容,努力加以轉化、消解或者批判。

注釋是一種複雜的傳意行爲,是溝通作者、原典和讀者的橋樑和紐帶。本文從注釋活動的本體出發,全面探討影響注釋結果的主客觀因素,如:文本内容、語言形式、時代環境(23)石立善對二注的“時代背景”多有論及,指出“清廷的重視,古學的興起,都是《箋注》與《纘義》誕生的時代背景”,“這是明代中後期的儒者愛讀道教善書風氣的延續”(石立善:《清代儒學家與〈太上感應篇〉——惠棟〈太上感應篇箋注〉與俞樾〈太上感應篇纘義〉的比較考察》,第621、626頁)。、注者思想、注者知識結構等。通過對《箋注》和《纘義》注释内容的分類和比較,可見兩個注本間多有差異,這是單獨分析一個注本所不能發現的。

《箋注》和《纘義》是《感應篇》注釋史上的兩座里程碑,是《感應篇》注釋中影響深遠並多有創新的著作。研究這兩種注釋,梳理二者的注釋内容,探討不同注家如何注釋《感應篇》,比較兩者的注釋特徵,尋找造成注釋差異的原因,對於探索《感應篇》注釋的方法與實踐,豐富注釋學的内涵有十分重要的意義。