首都圖書館藏清抄本馮銓《獨鹿山房詩稿》考論*

黄成蔚

關鍵詞:馮銓;獨鹿山房詩稿;明末清初;以詩補史

馮銓,字振鷺。生於明神宗萬曆二十三年(1595),北直隸順天府涿州人(1)本文籍貫皆用明清時地名,如河北省在明代即爲北直隸。,萬曆四十一年(1613)進士,初授檢討。天啓五年(1625)夤緣魏忠賢,以禮部右侍郎兼東閣大學士入内閣輔政,次年晋户部尚書,兼太子太保、武英殿大學士,參與編纂《三朝要典》,崇禎帝即位後即被治罪罷官爲民。順治元年(1644)降清,一直備受多爾衮及順治帝的信任,官至禮部尚書兼中和殿大學士,加太保致仕。康熙十一年(1672)卒,謚文敏,但隨即被削謚。

由於馮銓在晚明黨争中加入閹黨集團,在崇禎初年欽定逆案中列名“交接近侍又次等”,受到了“坐徒三年,納贖爲民”(2)(明)韓爌:《欽定逆案》,清代《明季野史彙編》本,卷一。的處分,史籍對他的評價更是“明二百餘年國祚,壞于(魏)忠賢,而忠賢當日殺戮賢良,通賄謀逆,皆成于(馮)銓。此通國共知者”(3)(民國)趙爾巽等:《清史稿》,北京:中華書局,1977年,第9631頁。。另外,在清軍入關以後,馮銓不顧民族氣節,“以銓降後與之獬、若琳皆先薙髮”(4)《清史稿》,第9631頁。,所以無論在當時或後世人看來,馮銓都是一個人格卑劣的奸臣。而對於馮銓的著作,往往因人廢文,不僅得不到較好的保存或傳播,甚至被有意毁損。根據著録情况可知,馮銓的著作有《獨鹿山房詩稿》和《瀛州賦》,其中《瀛州賦》目前已不知下落,經筆者搜尋,得知《獨鹿山房詩稿》現藏於北京首都圖書館古籍部,並在古籍部工作人員的熱情協助下,獲得了清抄本《獨鹿山房詩稿》的複本,以資學術研究。這個本子是海内外現存唯一的馮銓著作集成,堪稱孤本,甚至連《中國古籍總目》亦未著録。同時此書也是馮銓研究的第一手珍貴資料,在目前所能見的有關馮銓的研究論著裏,皆未及引用《獨鹿山房詩稿》中的内容,因此本次發現,是首次對馮銓《獨鹿山房詩稿》文本的挖掘與研究領域的開拓。筆者即以文本研究爲基礎,擬對此書的版本情况,以及書中有關重要發現進行論述。

一、 《獨鹿山房詩稿》的版本情况

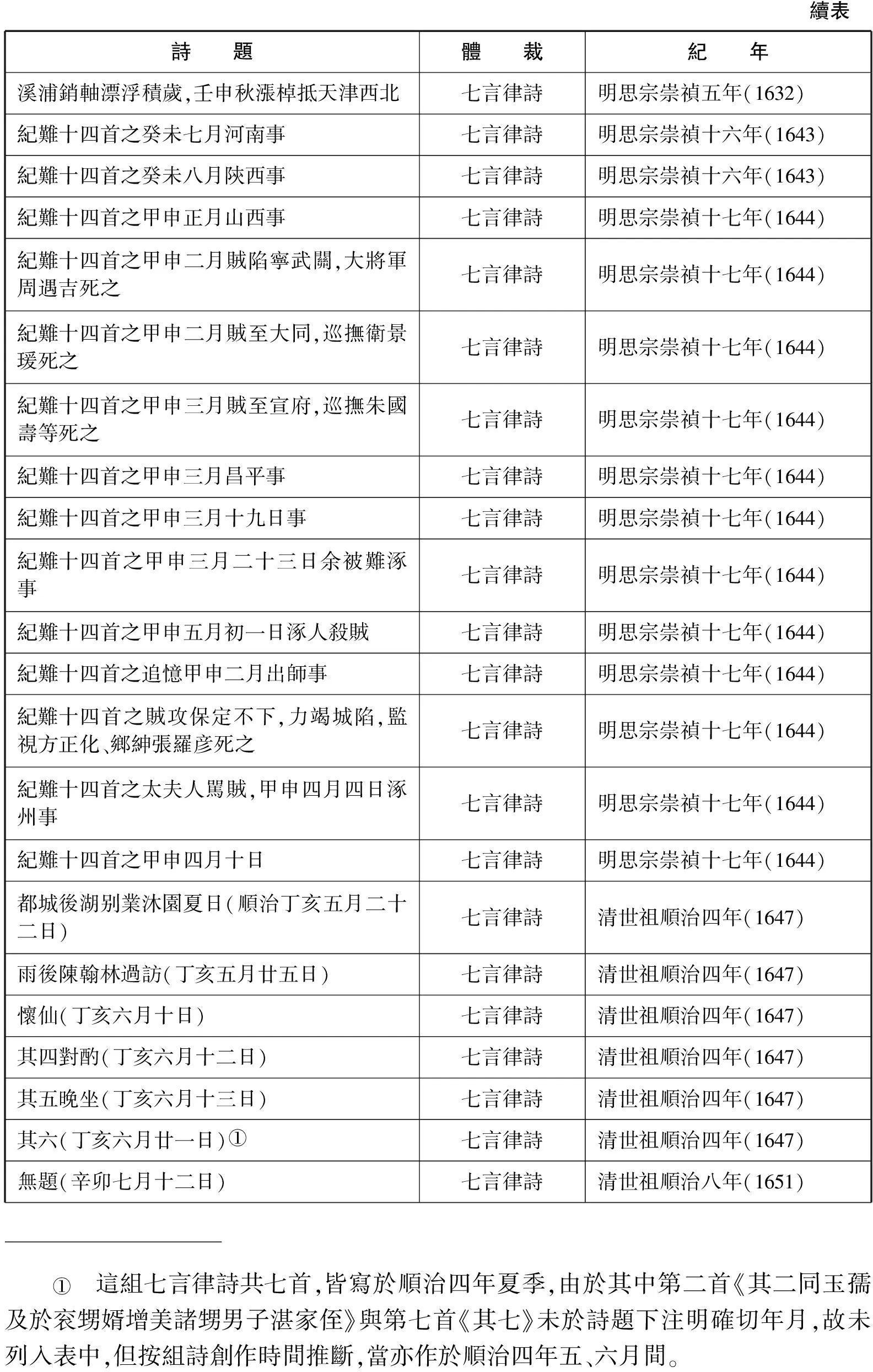

《獨鹿山房詩稿》是目前已知馮銓所著詩歌的全集。清抄本,全書無序跋,共115頁。首頁殘損,導致本頁一半内容丢失;最後一頁左上角有殘損,脱三字,其餘諸頁文字保存較爲完整,每頁八列,每列至多二十字。全書共有詩261首,分别爲四言詩16首、五言古詩15首、七言古詩12首、五言律詩51首、七言律詩71首、五言絶句7首、七言絶句89首。詩集中詩歌,每一類都大體按作詩時間先後編排,其中有明確紀年,時間最早的一首是七言律詩中的《初至孟津應道詩》,詩題下注“時十四歲”,按馮銓出生于明神宗萬曆二十三年(1595),此詩當作于萬曆三十六年(1608)。而時間最晚的是七言絶句中組詩《哭訥藍内子(5)内子:古代文人士大夫對妻子的稱呼。》,這組詩是悼亡詩,作于馮銓妻子逝世之後,同時這組詩也是《獨鹿山房詩集》中最後的詩作。關於馮銓妻子逝世的時間,據詩集中七言律詩的最後一首《爲滿洲内子卜葬》之詩題下注“己酉春”可知,此“己酉”當爲清康熙八年(1669),則其死期至晚爲康熙八年春。而這組悼念亡妻的詩作,應皆作於康熙八年春之後,按馮銓卒於康熙十一年(1672),這組共有79首的悼亡詩之創作時間當爲康熙八年春至康熙十一年。所以,整部《獨鹿山房詩稿》中詩作的創作時間横跨明清兩朝,從明神宗萬曆三十六年到清聖祖康熙十一年,共歷65年,幾乎涵蓋了馮銓從少年到晚年的全部時間。下面就將《獨鹿山房詩稿》中有紀年的詩作列表以示,以便更清晰地呈現馮銓詩作的時代情况:

詩 題①體 裁紀 年甲戌紀事五言古詩明思宗崇禎七年(1634)冬夜(乙亥十二月二十六日)五言古詩明思宗崇禎八年(1635)夏日集徐望仁荷軒(有小序,順治庚寅六月)五言古詩清世祖順治七年(1650)出都門别范斗欽、丁鎮九(辛卯五月二日)五言古詩清世祖順治八年(1651)哭楊毓華文學(壬辰五月十四日)五言古詩清世祖順治九年(1652)美女篇(乙丑季春有此作,偶簡篋中得舊稿,因出)七言古詩明熹宗天啓五年(1625)涿州關聖廟賽神(順治辛卯五月十三日)七言古詩清世祖順治八年(1651)

續表

續表詩 題體 裁紀 年溪浦銷軸漂浮積歲,壬申秋漲棹抵天津西北七言律詩明思宗崇禎五年(1632)紀難十四首之癸未七月河南事七言律詩明思宗崇禎十六年(1643)紀難十四首之癸未八月陝西事七言律詩明思宗崇禎十六年(1643)紀難十四首之甲申正月山西事七言律詩明思宗崇禎十七年(1644)紀難十四首之甲申二月賊陷寧武關,大將軍周遇吉死之七言律詩明思宗崇禎十七年(1644)紀難十四首之甲申二月賊至大同,巡撫衛景瑗死之七言律詩明思宗崇禎十七年(1644)紀難十四首之甲申三月賊至宣府,巡撫朱國壽等死之七言律詩明思宗崇禎十七年(1644)紀難十四首之甲申三月昌平事七言律詩明思宗崇禎十七年(1644)紀難十四首之甲申三月十九日事七言律詩明思宗崇禎十七年(1644)紀難十四首之甲申三月二十三日余被難涿事七言律詩明思宗崇禎十七年(1644)紀難十四首之甲申五月初一日涿人殺賊七言律詩明思宗崇禎十七年(1644)紀難十四首之追憶甲申二月出師事七言律詩明思宗崇禎十七年(1644)紀難十四首之賊攻保定不下,力竭城陷,監視方正化、鄉紳張羅彦死之七言律詩明思宗崇禎十七年(1644)紀難十四首之太夫人駡賊,甲申四月四日涿州事七言律詩明思宗崇禎十七年(1644)紀難十四首之甲申四月十日七言律詩明思宗崇禎十七年(1644)都城後湖别業沐園夏日(順治丁亥五月二十二日)七言律詩清世祖順治四年(1647)雨後陳翰林過訪(丁亥五月廿五日)七言律詩清世祖順治四年(1647)懷仙(丁亥六月十日)七言律詩清世祖順治四年(1647)其四對酌(丁亥六月十二日)七言律詩清世祖順治四年(1647)其五晚坐(丁亥六月十三日)七言律詩清世祖順治四年(1647)其六(丁亥六月廿一日)①七言律詩清世祖順治四年(1647)無題(辛卯七月十二日)七言律詩清世祖順治八年(1651)① 這組七言律詩共七首,皆寫於順治四年夏季,由於其中第二首《其二同玉孺及於衮甥婿增美諸甥男子湛家侄》與第七首《其七》未於詩題下注明確切年月,故未列入表中,但按組詩創作時間推斷,當亦作於順治四年五、六月間。

續表詩 題體 裁紀 年桓侯廟(辛卯秋日)七言律詩清世祖順治八年(1651)酹仲石弟墓(辛卯七月十三日)七言律詩清世祖順治八年(1651)謁先塋有感(辛卯七月十四日)七言律詩清世祖順治八年(1651)酬吕乃安(辛卯七月)七言律詩清世祖順治八年(1651)其韻(辛卯七月)七言律詩清世祖順治八年(1651)壽晋州守李掖公名佐聖(壬辰四月十日)七言律詩清世祖順治九年(1652)秋日寄懷寧夏劉孝吾元戎(壬辰八月)七言律詩清世祖順治九年(1652)顧君質生子晬日(壬辰九月)七言律詩清世祖順治九年(1652)先公生日悵然悲感(壬辰十月九日)七言律詩清世祖順治九年(1652)南苑應制(順治十三年仲春)七言律詩清世祖順治十三年(1656)畋獵(十四年孟冬)七言律詩清世祖順治十四年(1657)贈董約之赴蕪城記室(戊戌)七言律詩清世祖順治十五年(1658)爲滿洲内子卜葬(己酉春)七言律詩清聖祖康熙八年(1669)南苑應制(順治十三年仲春)五言絶句清世祖順治十三年(1656)辛未春雪七言絶句明思宗崇禎四年(1631)南苑應制(順治十三年仲春)七言絶句清世祖順治十三年(1656)房山道中得雪(庚子十二月二十二日)七言絶句清世祖順治十七年(1660)哭訥藍内子七十九首七言絶句康熙八年(1669)春至康熙十一年(1672)作者去世

從表中所列詩作時間可知,除七言古詩採取了從清世祖順治八年到明思宗崇禎四年的倒叙排列方式外,其餘詩作都是按詩體進行編年排序的,即使是其中未標明創作時間的詩作,也大體符合順叙或倒叙的時間順序。從詩體的選擇上看,馮銓創作最多的是律詩,其次是絶句,再次爲古體詩,從中亦可看出其創作傾嚮。

關於此書的版本,首都圖書館著録爲“清抄本”,但未著明是清代哪朝的抄本。通過對文本的細讀,發現五言古詩《夜坐同卜子寧、沈小休》中句“雨餘升弦魄”之“弦”字;五言律詩《益津感舊》中句“書見玄成笥”之“玄”字;七言律詩《懷上海劉明府》中句“清玄聰洽重劉楨”之“玄”字;七言律詩《先公生日悵然悲感(壬辰十月九日)》中句“窗虚蟲結故琴弦”之“弦”字;七言絶句《哭訥藍内子之第二十首》中句“書妝親自上琴弦”之“弦”字;七言絶句《哭訥藍内子之第四十二首》中句“弦斷鸞膠方可續”之“弦”字;七言絶句《哭訥藍内子之第六十首》中句“廣陵却寄朱弦到”之“弦”字皆缺末筆,當爲避清聖祖康熙帝愛新覺羅·玄燁之名諱。而七言古詩《美女篇(乙丑季春有此作,偶簡篋中得舊稿,因出)》中句“三峽泓源霏玉絮”之“泓”字並未缺末筆。按清代避清高宗乾隆帝愛新覺羅·弘曆諱之規則,或將“弘”字改成“宏”字;或將“弘”字缺末筆。(6)王彦坤:《歷代避諱字彙典》,鄭州:中州古籍出版社,1997年,第160—161頁。可見此抄本誕生之時,乾隆帝尚未登基,所以無須避其名諱。而書中未出現有關清世宗雍正帝愛新覺羅·胤禛名諱之字,所以無法考證此抄本之誕生是否早于雍正時期。不過至少可以縮小清抄本《獨鹿山房詩稿》誕生時間的範圍,即不早於康熙十一年(1672),即馮銓去世之年,不晚于雍正十三年(1735)乾隆帝之登基,故此書確切來説應當是清代康熙、雍正時期的抄本。

除正文外,書中還有多處修改批注。存在三種情况:其一,直接在正文中修改,如抄本抄録者將兩字抄反,或將原字抄錯,則隨即進行調换字序或改字,調换字序在原文上加入調序符號,改字或劃去錯字,將正字寫於錯字旁,或在錯字上修改筆劃,而將筆劃清晰之正字重新寫在出錯詩句正上方的天頭處;其二,疑正文中某字句有錯,但未在正文上直接修改,而是在存疑之詩句正上方的天頭處進行批注,如七言古詩《賦得東風已緑瀛洲草》中句“牽惹王孫弄芳草。拾翠艷陽多清空,□耀綺羅金丸飛。遠薄繡穀照清波”上有批注“自芳草以下至清波止疑錯”,但未于原文上進行修改;其三,在天頭上貼紅紙小簽,於簽紙上寫明錯在何處,或當如何修改,亦不在原文上進行修改。從正文和修改的字迹對比來看,正文與第一種情况都是端莊雋秀的楷書,當是抄録者一人所爲;第二種情况的字迹較潦草,第三種情况的字迹或較潦草,或較原文和第一種情况之字爲稚拙,當皆出於他人之手,應該是抄本抄録定稿之後,又輾轉流傳到他人手中,經至少一人批注修改之故,而第二、第三種情况的批注修改文字誕生於何時,則無法確知。

二、 馮銓“以詩補史”的詩史創作觀念

中國的詩史觀最早可追述到唐代詩聖杜甫。此後,以詩爲史或以詩補史的創作理念一直被關切時事民瘼的詩人們繼承並發揚着,“明清之際是天翻地覆的大時代,劇烈震蕩的社會要求詩歌的寫作能與之交相呼應。詩史概念關涉詩歌與時代的關係,遂引起廣泛而深刻的討論……在他們激烈的討論下,以詩爲史的詩史説激蕩人心,影響深遠”(7)張暉:《中國“詩史”傳統》,北京:三聯書店,2012年,第164頁。。如明末清初的黄宗羲面對當時板蕩之山河,認爲“今之稱杜詩者以爲詩史,亦信然矣。然注杜者,但見以史證詩,未聞以詩補史之闕,雖曰詩史,史固無籍乎詩也。逮夫流極之運,東觀蘭臺但記事功,而天地之所以不毁、名教之所以僅存者,多在亡國之人物。血心流注,朝露同晞,史於是而亡矣。猶幸野制遥傳,苦語難銷,此耿耿者明滅於爛紙昏墨之余,九原可作,地起泥香,庸詎知史亡而後詩作乎?是故景炎、祥興,《宋史》且不爲之立本紀,非《指南》、集社,何由知閩、廣之興廢?非水雲之詩,何由知亡國之慘?非白石、晞髮,何由知竺國之雙經?陳宜中之契闊,《心史》亮其苦心;黄東發之野死,寶幢志其處所:可不謂之詩史乎?元之亡也,渡還乞援之事,見於九靈之詩。而鐵崖之樂府,鶴年席帽之痛哭,猶然金版之出地也。皆非史之所能盡矣。明室之亡,分國鮫人,紀年鬼窟,較之前代干戈,久無條序;其從亡之士,章皇澤之民,不無危苦之詞。以余所見者,石齋、次野、介子、霞舟、希聲、蒼水、密之十餘家,無關受命之筆,然故國之鏗爾,不可不謂之史也。”(8)(清)黄宗羲:《黄宗羲全集》,杭州:浙江古籍出版社,2005年,第十册,第49—50頁。可見詩歌在持詩史觀的作家眼裏,是歷史的補充,擔負着國亡史闕時記録歷史,抒瀉心迹的重要責任。

馮銓雖然在歷史上不以詩聞名,但他也和明末清初那些持詩史創作觀念的士大夫們一樣,用詩歌記録着時代的悲劇和百姓的苦難,其中最能代表馮銓詩史觀的詩作就是《紀難十四首》七律組詩。如上表所示,這組詩從崇禎十六年李自成起義軍攻佔河南始,經崇禎十七年三月十九日起義軍攻破北京,崇禎帝自縊,一直到當年起義軍攻佔馮銓家鄉涿州,全家老少起而抗擊,遭到洗劫,進而馮銓於四月十日被起義軍所執入京。全組詩的創作時間首首緊扣,真實地記述了李自成起義軍一路進軍,攻城掠地,而明王朝被步步蠶食,直至京城淪陷,國祚覆亡,甚至連馮銓的家鄉也遭到了洗劫。給人一種山雨欲來、步步緊逼的壓迫感和危機感。通過對起義軍進攻沿途明軍官兵犧牲的描寫,亦將壓城之愁雲慘霧展露無遺。爲了更清楚地説明問題,兹將全組詩録於下:

紀難十四首

癸未七月河南事

清渭長河帶華嵩,轘轅伊闕鬱巃嵷。誰教北地滋豺虎,竟使中州絶雁鴻。御史倒持斬馬劍,將軍潛解射雕弓。年來嘔盡忠臣血,一夜西風萬事空。

癸未八月陝西事

天府金城百二山,何期銅馬度函關。素車妄繫秦王頸,朱芾仍排漢吏班。渭汭秋聲嗚咽水,終南雲物慘凄顔。可憐自古長安地,千里桑麻付草菅。

甲申正月山西事

秦晋相望阻大河,淮陰尚費未罌過。繭絲已竭邱中力,戎馬何愁水上波。四野陰風摧敗壘,三關明月照悲歌。山川表裏依然在,鳥散魚驚可奈何。

甲申二月賊陷寧武關,大將軍周遇吉死之

不使巖關賊騎通,周家猛將本遼東。焚書已作沉舟計,没羽將成射虎功。奮臂大呼天爲怒,忘身殉節鬼稱雄。夫妻部曲同特盡,日月雙懸照爾忠。

甲申二月賊至大同,巡撫衛景瑗死之

重樓百雉建霓旌,昔日中山壯北征。群盗雖多烏合侣,官軍不乏虎牙兵。中丞斷舌髯張怒,大帥甘心面縛迎。伯玉曾稱衛君子,至今景瑗復垂名。

甲申三月賊至宣府,巡撫朱國壽等死之

宣府鷄田接赤城,輔車唇齒切神京。觀軍虎竹承新旨,大將龍旗空舊名。蒙面喪心嗟若輩,刳腸斷首歎書生。奸人爲賊休兵力,來説君皇禪位行。

甲申三月昌平事

重巒萬叠護居庸,鐵壁金城不待攻。邊塞烟塵迷野馬,陵園風雨咽寒松。衣冠掩泣圖肥遁。弁鞈飛揚慶僞封。千古興亡一回首,北邙原上草蒙茸。

甲申三月十九日事

興衰從古似回圈,獨怪危亡頃刻間。天運倏隨長逝水,地維竟絶不周山。忠貞苦被桁楊死,亂賊欣誇黻綬還。慷慨從容皆不乏,烏號但記寺人攀。

甲申三月二十三日余被難涿事

涿鹿曾傳墨守名,赤眉狠顧未加兵。緣知越石肝腸烈,故使狐泥肘腋生。曠野麒麟悲道喪,寥空鳳鳥泣孤鳴。杞人久已憂天墜,一片丹心萬死榮。

甲申五月初一日涿人殺賊

囊頭折肋備諸艱,生死存亡只此關。鎬素雲凄揮涕淚,旌旗日麗展愁顔。龍文盡吐連牛氣,鼠輩争教匹馬還。滄海君蒙饒力士,子房何用棄人間。

追憶甲申二月出師事

晋趙烽烟接帝京,群推綸閣出觀兵。皋門衮衮冕親臨踐,祖道冠紳盡送行。長子輿師甘辱國,涓人揖盗早開城。咸陽宫室連天火,萬户傷心恨未卒。

賊攻保定不下,力竭城陷,監視方正化、鄉紳張羅彦死之

上谷咽喉勢必争,中山北望此堅城。觀軍剖膽星同耀,光禄開心月共明。携手甘爲巡遠死,垂芳何遜甫申生。秋來故老趨祠廟,雲白郎山易水清。

太夫人駡賊,甲申四月四日涿州事

四朝綸誥太夫人,高閣長齋禮玉真。石氣可能飛五色,丹心直欲正三辰。倚閭事異王孫母,恤緯憂兼子叔身。聊藉口誅伸義憤,家門禍難未須嗔。

甲申四月十日

群盗既劫余家,又執余入京,將使寇渠李自成親殺以泄其恨也。友人楊玉華、史聯叔、張用徵送余于拒馬河北,涕泗横流,蓋知余必死矣。余慰之曰:有極尋常二語,却極切此事,諸君聞之乎?皆曰:唯。余曰:合乎天理之正,即乎人心之安。諸君何痛焉?

鄒國選言敦取義,尼山垂範貴成仁。時窮更得詩書力,世亂彌彰君父親。諸子千行悲永訣,孤臣一死獲安身。斷橋流水長堤柳,相送渾如執紼人。

馮銓因明熹宗天啓中閹黨的内部鬥争,“以微忤罷去。莊烈帝既誅忠賢,得銓罷官後壽忠賢百韻詩,論徒仗,贖爲民”(9)《清史稿》,第9630頁。,創作此組詩時仍罷官里居,但一直關切時事,並用詩歌記録下那段慘痛的亡國歲月。詩中有對王朝興亡的無限感慨,有對流寇作亂的深惡痛絶,有對捐軀忠烈的熱情褒揚,也有對身處戰亂中之百姓的哀嘆同情。可見馮銓即使罷官在家,面對起義軍的步步緊逼和家國山河被漸漸蠶食,作爲一個從小接受儒家忠孝思想的士大夫,也是渴望報國衛家,奮起抵抗的,即使被執也坦然視之。現存史料對馮銓從被罷官到順治元年被多爾衮征招復出之間的經歷皆未予記載,史僅載“順治元年,睿親王既定京師,以書徵銓,銓聞命即至,賚冠服、鞍馬、銀幣”(10)《清史稿》,第9631頁。。似乎是馮銓不顧民族大義,主動投降清朝。殊不知馮銓亦曾有一段不與李自成軍合作的歷史。事實也正表明,馮銓雖然投降了清朝,却一直未曾向李自成起義軍投降,以至於其後“給事中龔鼎孳言銓附忠賢作惡,銓亦反詰鼎孳嘗降李自成”(11)《清史稿》,第9631頁。,可見馮銓在未降李自成一事上一直理直氣壯,是有理由的。正史未載此事,而馮銓這組詩正好補正史之闕。

馮銓在組詩中褒揚了抗擊李自成起義軍的明忠臣,在《追憶甲申二月出師事》中,批判了喪師辱君的李建泰,史載:“加建泰兵部尚書,賜尚方劍,便宜從事。二十六日行遣將禮。駙馬都尉萬煒以特牲告太廟。日將午,帝御正陽門樓,衛士東西列,自午門抵城外,旌旗甲仗甚設。内閣五府六部都察院掌印官及京營文武大臣侍立,鴻臚贊禮,御史糾儀。建泰前致辭。帝獎勞有加,賜之宴。御席居中,諸臣陪侍。酒七行,帝手金卮親酌建泰者三,即以賜之。乃出手敕曰:代朕親征。宴畢,内臣爲披紅簪花,用鼓樂導尚方劍而出。建泰頓首謝,且辭行,帝目送之。行數里,所乘肩輿忽折,衆以爲不詳。建泰以宰輔督師,兵食並絀,所携止五百人。甫出都,聞曲沃已破,家貲盡没,驚怛而病。日行三十里,士卒多道亡。至定興,城門閉不開納。留三日,攻破之,笞其長吏。抵保定,賊鋒已逼,不敢前,入屯城中。已而城陷,知府何復、鄉官張羅彦等並死之。建泰自刎不殊,爲賊將劉方亮所執,送城中。”(12)(清)张廷玉等:《明史》,北京:中华书局,1974年,第6550頁。在下一首《賊攻保定不下,力竭城陷,監視方正化、鄉紳張羅彦死之》詩中,馮銓通過與李建泰的對比,對張羅彦等人進行了歌頌。當然,李建泰曾名列東林黨籍,馮銓對其批判是否夾雜着黨争情緒,亦可以討論。另外如五言古詩《甲戌紀事》“築垣非不高,所賴戰骨撑。鑿池非不深,所賴戰血盈。戰骨今何脆,流血空縱横”之句,憂國湣民之情溢於言表,最後融合對明廷失敗的軍事策略之抨擊、對百姓命運之憂慮於一體,痛言“慎密緘樞機,勿令氓庶驚”。凡此種種,無不融悲憤憂慮之情于述史之中,繼承並堅持着以詩補史,以詩證史的詩史觀。

三、 馮銓詩作中的交遊情况及新發現

馮銓“以詩補史”的詩史創作觀念不僅很好地繼承並融入了明末清初的詩史傳統與創作之中,而且在有意無意之間留下了許多珍貴的歷史資訊。作爲明末清初的重要歷史人物,這些保留在他詩作中的資訊,無疑是珍貴的一手材料,無論對馮銓個人,還是馮銓所處的時代背景來説,皆可補史料之闕。

1. 唱和詩與崇禎中馮銓的政治交遊活動

現存史料對馮銓的記述,大多集中在天啓年間魏忠賢專政時期,以及明亡後清軍入關,被多爾衮再度啓用之後。而崇禎年間史料中有關馮銓的記載寥寥,由於他被罷官在家,所以也就漸漸淡出了史家視野。《獨鹿山房詩稿》恰能補充馮銓在這段時間内的行迹。除了上節中所述以詩補史述及李自成起義軍諸事之外,馮銓作爲明末清初閹党重要成員和文人,在這段時期内的交遊活動,亦頗具補史之價值。而這部分資訊,主要集中在詩稿中的唱和詩中。以下即列表以示馮銓在這一階段的唱和交遊情况(13)爲保證詩歌創作時間確在明熹宗天啓六年馮銓被罷官至清世祖順治元年被重新啓用之間,因而只選取時間範圍確切可證之詩,如其前一首和後一首詩都可確定時間在此範圍之内者才予選入,缺一則不選。因《獨鹿山房詩稿》中詩作編年有序,用此方法可保無誤。其中人物或以字型大小稱之,或以官職稱之,凡能考得真名者,皆將真名列入“交遊人物”一欄中;不可考者,則依詩題中稱謂列入。:

唱和詩題交遊時間交遊人物送潘黄門祭告淮府天啓六年至崇禎四年潘黄門①柬楊景垣太醫天啓六年至崇禎四年楊景垣和阮集之百子山見寄之作(二首)崇禎四年至崇禎五年阮大鋮②送王子雲南歸崇禎五年至崇禎七年王子雲寄贈潘亦式黄門(甲戌五月晦)崇禎七年潘亦式小池泛舟同劉樂予、史我肅諸友(乙亥秋八月)崇禎八年劉樂予、史我肅茂之涉山有詠率爾言和(丁丑五月十三日)崇禎十年沈宏之③中和峪英國賜山(己卯夏日)崇禎十二年張之極④至大龍門共陳子忠夜坐崇禎十五年至崇禎十六年陳子忠大龍門樓臺同高元戎、張參戎、陳都閫小酌崇禎十五年至崇禎十六年高元戎、張參戎、陳都閫謝周挹齋寄茶(七月三日)崇禎二年至崇禎五年周延儒⑤答涿二守周肖川先生崇禎五年至崇禎十五年周肖川贈汪文仲四旬初度步挹齋韻崇禎五年至崇禎十六年汪文仲、周延儒①②③④⑤ 此潘黄門疑與後詩《寄贈潘亦式黄門(甲戌五月晦)》中的潘亦式爲同一人,然真名不可考。 阮大鋮,字集之,號圓海,萬曆四十四年(1616)進士,曾因依附魏忠賢閹黨,崇禎帝即位後被罷官,直至南明弘光中復出爲兵部尚書,後降清。 因“五言古詩”中有《樓桑送沈茂之》一詩,故此詩中“茂之”應爲沈茂之。即沈宏之,字茂之,曾爲馮銓幕賓。 崇禎十二年在位的英國公,即第八代英國公張之極。 周延儒,字玉繩,號挹齋。與馮銓同爲萬曆四十一年(1613)進士,狀元及第,崇禎中曾官至内閣首輔,後於崇禎十六年因貽誤軍機被賜死。

從上表可以看到,馮銓在罷官里居期間,交遊活動的地點還是京畿地區,由於家鄉涿州離京城很近,所以家居的馮銓一直没有與京城中的人物中斷聯繫。如宫中宦官潘黄門、英國公張之極、太醫楊景垣以及駐守京畿關隘的武將,其中最引人注意的就是與周延儒和阮大鋮的交遊。馮銓與周延儒是萬曆四十一年癸丑科同榜進士,周延儒爲狀元,馮銓位列三甲第一百一十四名(14)朱保炯、謝沛霖:《明清進士題名碑録索引》,上海:上海古籍出版社,2006年,第2590—2591頁。,後經館選,馮銓與周延儒同入翰林院,史載周延儒“與同年生馮銓友善”(15)《明史》,第7926頁。。在《獨鹿山房詩稿》中,除了上表所列兩首與周延儒有關的唱和詩之外,還有五言與七言律詩《送周玉繩歸娶》各一首,應當是作於兩人剛中進士不久後。而從表中所列兩首詩的創作時間來看,再結合馮銓在罷官里居期間大多生活在京畿地區等因素,可以推斷此時的周延儒應當亦在京城,所以二人唱和交遊比較便利。

周延儒于崇禎年間曾兩度在京城爲官,並長期擔任内閣首輔。第一次是從“莊烈帝即位,召爲禮部右侍郎”開始,經過崇禎三年(1630)九月“延儒遂爲首輔。尋加少保,改武英殿”,一直到“六年(1633)六月引疾乞歸”(16)《明史》,第7926、7927、7928頁。。第二次是“十四年(1641)二月詔起延儒。九月至京,復爲首輔”,一直到崇禎十六年“冬十二月,昌時棄市,命勒延儒自盡,籍其家”(17)《明史》,第7928、7931頁。。表中所列《謝周挹齋寄茶(七月三日)》正好作于周延儒第一次出任内閣首輔期間,而《贈汪文仲四旬初度步挹齋韻》或作于周延儒第二次出任内閣首輔期間,創作時間當在崇禎十五年或稍早時。原因如下:在五言律詩中有《至大龍門共陳子忠夜坐》與《大龍門樓臺同高元戎、張參戎、陳都閫小酌》二首;在七言律詩中有《大龍門(八月四日)》與《大龍門樓臺(從山海至大龍門樓臺凡八百座,有名記)》二首。可知這兩組四首詩主題相通,當是馮銓同一次登臨大龍門樓臺時所作。而五律《至大龍門共陳子忠夜坐》前一首有確切紀年的詩是五律《柳津莊(壬午七月廿六日)》,即崇禎十五年;而七律《大龍門樓臺(從山海至大龍門樓臺凡八百座,有名記)》後一首有確切紀年的詩是七律《癸未七月河南事》,即崇禎十六年。所以這四首詩的創作時間可以定位在崇禎十五年和十六年之間。而七律《贈汪文仲四旬初度步挹齋韻》與《大龍門(八月四日)》之間只隔了一首《佛洞塔(三月三日)》,而《佛洞塔(三月三日)》與《大龍門(八月四日)》當創作於同一年,因此稍前的《贈汪文仲四旬初度步挹齋韻》之創作時間當亦相隔不遠,再從馮銓所步周延儒之韻來看,當爲文人日常相聚的唱和詩,而馮銓在罷官期間大多里居於靠近京畿的家鄉,所以若要進行文人之間的日常唱和交遊活動,周延儒當亦在京城爲便,由此推斷馮銓的《贈汪文仲四旬初度步挹齋韻》即作于周延儒第二次入京擔任内閣首輔期間。

事實上,馮銓對周延儒政治上的影響是一直存在的,如崇禎二年南京給事中錢允鯨在彈劾周延儒的奏疏中曾表示過憂慮:“延儒與馮銓密契,延儒柄政,必爲逆黨翻局。”(18)《明史》,第7926頁。周延儒的確與閹黨的關係頗爲曖昧,如崇禎元年(1628)“温體仁訐謙益,延儒助之。帝遂發怒,黜謙益”(19)《明史》,第7926頁。,導致東林黨人錢謙益入閣無望。當周延儒謀求第二次入京擔任内閣首輔之際,“馮銓復助爲謀”(20)《明史》,第7928頁。。雖然馮銓與周延儒的唱和詩中並未言及黨争政治,但兩首詩都作于周延儒在京擔任内閣首輔期間,至少證明馮銓雖然被罷官里居,却依然與當朝首輔保持着交往,雖然馮周二人早年就有着不錯的交誼,但此時的交往唱和,即使馮銓没有借周延儒以東山再起之念,單就協助周延儒復出一事,亦不得不引起政敵們的懷疑與警覺。同時亦可證明里居期間的馮銓還是不忘與朝局發生關係的。

除了周延儒之外,阮大鋮與馮銓的交遊唱和亦頗引人注意。在《獨鹿山房詩稿》中,馮阮二人的唱和詩除了五言律詩《和阮集之百子山見寄之作(二首)》之外,只有一首五律《張房村遇雨展讀阮光禄詠懷堂詩》,而這首詩僅能表示馮銓推崇阮大鋮的作品(如詩末尾有句“不展驚人句,難消萬斛愁”),並非二人交遊唱和之作。可在阮大鋮的《詠懷堂詩集》中,可以看到多首與馮銓的交遊唱和詩,有《詠懷堂詩外集》中的《宴鹿庵相國西郊桴居》六首、《詠懷堂丙子詩》中的《遊仙詩寄鹿庵相國》二首、《詠懷堂辛巳詩》中的《柬鹿庵相國》二首。至於這些詩的創作時間,則《宴鹿庵相國西郊桴居》第三首中有“浩劫塵沙外,同時魚鳥親”(21)(明)阮大鋮:《詠懷堂詩集》,合肥:黄山書社,2006年,第230頁。之句,可知是創作於黨争失敗被罷官之後,按阮大鋮于“明年(崇禎二年,1629)定逆案,論贖徒爲民,終莊烈帝世,廢斥十七年”(22)《明史》,第7938頁。,此詩當作於崇禎二年之後,而《詠懷堂詩集外集》的刊刻時間爲崇禎八年(23)胡金望:《人生喜劇與喜劇人生——阮大鋮研究》,北京:中國社會科學出版社,2004年,第124頁中考《詠懷堂詩集外集》刻印時間:“首有《自述》,與《詠懷堂詩集》四卷同,當係同時所刻。”而《詠懷堂詩集》乃明崇禎八年刻本,由此可推斷,《詠懷堂詩集》與《外集》中的詩作,創作時間當不會晚於崇禎八年。,可知《宴鹿庵相國西郊桴居》六首作於崇禎二年至八年馮阮二人皆被罷官期間。而《詠懷堂丙子詩》中《遊仙詩寄鹿庵相國》二首與《詠懷堂辛巳詩》中《柬鹿庵相國》二首,則明顯作於崇禎九年(1636)與崇禎十四年。因此馮阮二人的唱和交遊詩皆作於同被罷官期間,而阮大鋮在罷官期間依然尊稱馮銓爲相國(24)《清史稿》第9630頁載:“諂事魏忠賢,累遷文淵閣大學士兼户部尚書,加少保兼太子太保。”明代自太祖洪武初年廢除宰相制度之後,尊稱内閣大學士爲相。,不僅可以説明馮阮二人關係較密,且有着同黨之間互相肯定的情感因素在其中。

雖然在馮阮的唱和交遊詩中没有明顯表露黨争情緒的詩句,但這些詩大多寄托着閑雲野鶴般渴望歸隱林泉、親近自然的情緒,甚至還有着嚮往佛道世界的詩句,如阮大鋮的《遊仙詩寄鹿庵相國》二首即是實證,從一個側面反映出黨争留在他們心中的烙印。晚明的党争導致朝政日非,而捲入黨争並遭遇失敗的士大夫隨着仕途與自我理想的幻滅,他們詩文創作的焦點,從國家社會轉向了自我的内心,開始關注自然與生命個體之間的感應,嚮往超然物外的隱居生活,這種創作傾嚮漸趨抒發自我性靈的詩人們“大量詠贊佛道思想,高談學佛學道的心得體會,以至形成一種時代風尚”(25)廖可斌:《明代文學思潮史》,北京:人民文學出版社,2016年,第496頁。。其實這種浪漫主義創作風尚的背後,充滿着黨争環境下士大夫們的無奈與自我排遣。同時,還有着同一党争陣營成員之間的相互認可,如馮銓在《和阮集之百子山見寄之作》其二中有“朝有批鱗疏,家多擁鼻吟。書來明月夜,夢到白雲岑。著作千秋富,高名世所欽”之句。其中的“批鱗疏”即是指崇禎帝剛即位時阮大鋮所上的一道奏疏,史載“忠賢既誅,大鋮函兩疏馳報維垣。其一專劾崔、魏。其一以七年合算爲言,謂天啓四年以後,亂政者忠賢,而翼以呈秀,四年以前,亂政者王安,而翼以東林。”(26)《明史》,第7937—7938頁。結果楊維垣上了“合算之疏”,導致崇禎初東林黨重新掌權後,認爲閹党阮大鋮以上疏爲政治投機之法,且語悖東林,導致阮被降罪罷官。若不考慮阮大鋮本人的黨争立場問題,單看他上疏的内容,還是有一定道理的。而在同黨馮銓眼中,阮大鋮的奏疏則是觸怒當權者的“逆鱗”之舉,一反世人對阮大鋮的負面評價,不但認可了他的著作,也贊美了他的名望。雖然其中不可避免地會有同黨相援相憐的情感因素,但至少可以看出兩人即使在罷官期間也保持着較好的交誼。這些唱和交遊詩,亦證明里居期間的馮銓依然與同黨進行着交往,可補史料之闕。

2. 悼妻組詩與馮銓滿妻納喇氏之證

馮銓詩作的一個特點,就是情感較爲深沉真摯。除上述憫同道、憂家國的詩作外,最能表達他深摯情感的就是悼念亡妻的七言絶句組詩《哭訥藍内子》,共有詩79首。另外還有七言律詩《爲滿洲内子卜葬(己酉春)》一首,同爲悼念亡妻之作,因此馮銓悼妻體裁的詩作,在《獨鹿山房詩稿》中多達80首,占全書詩作數量的30%,雖不排除滿妻乃皇帝賜婚,因此格外受到馮銓重視之緣故,但能在詩集中寫下那麽多悼念亡妻的詩作,亦足見馮銓對這位滿族妻子的情深意切。如在組詩中回憶兩人婚後琴瑟和諧的幸福生活,點點滴滴,並娓娓道來:

禮度從容閨閣宜,温恭儒雅女中師。每當對月臨風地,深憶齊眉舉案時。芰荷池畔同携酒,蘭蕙窗前對弈棋。二十四年明月夜,一番思憶一番悲。

進而由回憶轉向愛妻已逝、知音難在的空悲,甚至痛不欲生:

松下濤聲隨玉指,溪山秋月入金徽。伯牙先别鍾期去,流水高山空落暉。月色徘徊知有恨,春光惱亂欲無生。聽猿已下三聲淚,悲風還牽萬古情。

當然,這組詩的價值尚不止於説明馮銓情感真摯的詩風,更重要的在於可補史料記載之闕。史料中有關馮銓娶滿妻之事,僅有“况叨承寵命,賜婚滿洲,理當附籍滿洲編氓之末”(27)《清史稿》,第9632頁。之記載,至於更多有關馮銓這位滿妻的情况,則史記闕如。清代前期滿漢通婚有着嚴格的規定,而馮銓由於在清朝入主中原後率先迎降,並且對清初朝廷完善典章制度和招攬漢族人才頗有功績,因此被破格賜予滿婚,本人亦被編入旗籍,以示清廷對功臣的重視與恩寵。馮銓對朝廷賜予的這份殊榮,也是感恩戴德,在組詩中有着多次表露,如:

鳳閣鸞臺特賜婚,齊姜宋子出高門。宜家不辱君王命,屬纊猶懷夫堉恩。九重賜配天恩重,百歲偕歡海誓深。俯仰追尋無報處,惟餘皎日照丹心。

那麽,這位出自“高門”的滿妻是何時被賜婚嫁給馮銓,其真實的身份和家世究竟如何,組詩中給出了一定的綫索。其中一首有句“芳年十四美雲環,愧我當時鬢欲斑”,可知此滿妻嫁給馮銓時爲十四歲,與馮銓的年齡跨度較大。馮銓與滿妻的婚後生活,除上列詩中句“二十四年明月夜,一番思憶一番悲”外,另一首中亦有句“二十四年渾是夢,而今仍在杳冥中”,可知二人婚後共同度過了二十四年,而在《爲滿洲内子卜葬(己酉春)》一詩中可知,馮銓滿妻去世的時間當在康熙八年春或稍早。綜上所述,可以推斷,馮銓這位滿妻享年三十八歲,若按卒於清聖祖康熙八年(1669)推算,則生於明思宗崇禎五年(1632),于清世祖順治二年(1645)被賜婚給馮銓。馮銓生於明神宗萬曆二十三年(1595),比他的滿妻年長三十七歲,他們被賜婚之時,馮銓已年届五旬,因此自稱“鬢欲斑”。

至於這位滿妻的身份,馮銓在詩題中稱之爲“訥藍内子”,在《獨鹿山房詩稿》以外的文獻中,皆未見有關馮銓滿妻姓氏的記載。查《八旗滿洲氏族通譜》,未見有“訥藍氏”者,恐爲音譯訛傳所至,而音近“訥藍”者,在《八旗滿洲氏族通譜》中有納喇氏、訥勒氏、納賴氏和納喇氏,其中前一個納喇氏屬滿族,而後一個納喇氏屬蒙古族,下面略作簡介,按《八旗滿洲氏族通譜》載:

納喇氏(滿洲):納喇氏爲滿洲著姓,其氏族散處於葉赫、烏喇、哈達、輝發及各地方,雖係一姓,各自爲族。

訥勒氏:訥勒爲滿洲一姓,此一姓世居黑龍江地方。

納賴氏:納賴係隸滿洲旗分之蒙古一姓,其氏族世居吴喇忒地方。

納喇氏(蒙古):納喇係隸滿洲旗分之蒙古一姓,其氏族世居阿霸垓,及科爾沁地方。(28)(清)愛新覺羅·弘晝等:《八旗滿洲氏族通譜》,瀋陽:遼海出版社,2002年,第280、708、761、764頁。

已知馮銓之妻爲滿洲人,故可將蒙古納賴氏與納喇氏的可能性排除。又據馮銓詩中“齊姜宋子出高門”句可知,這位滿妻的出身應當比較高貴,而訥勒氏僅爲滿洲一小姓,尚稱不上“高門”,堪稱“高門”者,唯滿洲納喇氏,亦譯作納蘭氏或那拉氏,是滿洲八大著姓(29)滿洲八大著姓爲:佟佳氏、瓜爾佳氏、馬佳氏、索綽羅氏、赫舍裏氏、富察氏、那拉氏與鈕祜禄氏。之一,人才輩出。又馮銓在組詩中有一首回憶道:

當年二竪苦相侵,賴爾周旋幸再生。裹藥戴星朝帝闕,雙親正自望卿卿。

這裏的“二竪”(30)按《左傳·成公十年》載:“公夢疾爲二竪子,曰:‘彼,良醫也,懼傷我,焉逃之?’其一曰:‘居肓之上,膏之下,若我何?’醫至,曰:‘疾不可爲也,在肓之上,膏之下,攻之不可,達之不及,藥不至焉,不可爲也。’”後以“二竪”爲疾病之代稱。楊伯峻:《春秋左傳注》,北京:中華書局,1981年,第849—850頁。即指“疾病”,從後句中“裹藥”一詞亦可得證。馮銓在詩中追憶了亡妻當年爲自己求醫問藥,使自己轉危爲安的情景,表露了對亡妻之眷眷深情。同時也説明了一個事實,從“朝帝闕”一詞中可以看出,馮銓滿妻作爲一個官員的妻子,有能力接近宫廷,甚至向當時的皇室求討良藥,替丈夫治病救命,可見這位滿妻的家世背景非同一般,若非高門之女,恐難以做到。因此馮銓滿妻出身滿洲著姓納喇氏,當屬無疑。至於馮銓這位出生著姓納喇氏的滿妻,究竟來自納喇氏的哪個具體部族,或是清初哪位朝廷公卿大臣的親屬,由於當時婦女社會地位比較低下,難入族譜,因而未得確考。但從詩稿中可證馮銓滿妻的生卒年及姓氏背景,亦足可補史料之闕。

四、 小結

馮銓等晚明閹党成員,由於受到傳統史學觀與倫理道德觀的影響,往往被研究者忽視,甚至鄙棄。他們的著作,連同有關他們的史料記載,大多被歷史的塵沙所覆蓋,而真相也正在這層層覆蓋之下越來越離我們遠去。閹黨中的確有不少奸佞小人,但閹党的本質依然是晚明黨争中的一派士大夫集團,其中當有不少值得研究的人物和著作,孔雀雖有毒,不能掩文章,何况閹党中的許多成員,其道德定位在今天亟需被重新審視。而要進行重新審視,就需要有材料作爲支撑,現存史料由於受到傳統史學觀的篩選和修改,較難再有進一步的發現,而這些閹党成員留存下來的個人著作,由於直接反映着他們的情感思想,顯示着他們的人生軌迹,就成了可資研究的珍貴資料。他們的著作,往往留存不多,傳播不廣,有的甚至被有意毁棄,因此對它們的發現與研究,就顯得尤爲迫切而富有價值。希望對孤本《獨鹿山房詩稿》的發現與研究,能引起學界對閹党成員著作文本的進一步重視和挖掘,讓歷史的塵沙漸漸被拂去。