基于科举考试的清代徽州宾兴价值研究

孙鹏鹏

(华东师范大学教育学部教育学系,上海 200062)

宾兴,古已有之,最早出现于《周礼·地官·大司徒》 :“以乡三物教万民而宾兴之。”[1]在这里,宾兴一词作动词使用,其意为用接待宾客之礼将品性高尚、有操守、有贤能的人推举给周王。但随着朝代的更替,宾兴渐渐作为一个名词使用,至明清时,宾兴专门用以称谓资助士子参加科举考试的公益基金,此文所述宾兴即取此意。本研究通过对清代徽州各属县宾兴出现前后中式人数的情况加以分析,以期从量化角度厘清宾兴对徽州科举考试成绩的影响。

一、科举考试开支与宾兴资助

(一)科举考试的开支

从读书到应举,一路开支甚巨,贫寒士子根本无以承担,因此经济实力成了士子能否顺利参加科举考试的重要前提。在徽州各属县地方志中,均有关于士子因路途遥远,艰于资斧而难以应试的记载。如休宁县李蟠根在《捐输乡试旅资记》中提到:“盖邑之殷富已非昔比,读书家大半多寒士,平日焚膏继晷尚能刻苦自励,而志切观光便览,舟车旅费动形拮据。如东北两乡距省七八百里,其西南竟有至千里者,往往以资斧维艰,阨於进取,此怀奇负异之士,所以翘首青云而抚髀悼叹也……所以相济有成者,则应试之资宜亟筹也。”[2]641那么士子参加科举考试到底需要多少银两呢?以童生试而言,考生需经过县试、府试、院试三次考试,有关此项花费,在康熙十六年(1667年)江西道监察御史何凤歧的奏折中有明确记载:

县考有交卷桌凳之费,县至府城,近者二三百里,远着四五百里,各童既苦跋涉,又费资斧。目前军需浩繁,若停止府县两考,令每童一名纳银十两,该县收库给以收票汇解布政,其童生年貌、籍贯、保廪、甘结,该县造册申府,府缴学道,该道将童生姓名移咨布政与县批查对,年终报部,则有童千名,可助饷万两。[3]

一个童生仅仅参加县府两试的费用,就需要十两银子,根据相关研究,在清朝初期十两银子通常可以买到十石粮食,相当于一个三口之家农民的全年口粮,甚至是全部家产。[4]由此可见,贫寒子弟根本无力承担这项开支。由于徽州距江西不远,因此其童试的花费可约略适用于徽州地区。童试花费已是如此巨数,乡会试花费可见一斑。对此,清人诸联在《明斋小识》中记载了他从青浦县到金陵参加乡试时的花费:“金陵之行,盘费日增,见昔人旧账,所用约三四金耳。予初试时只加其半,今则非二三十金不能行矣。”[5]随着物价的持续上涨,士子赴金陵参加乡试的花费也由昔日的三四金涨到当时的二三十金。诸联出生于乾隆三十年(1765年),由于其前后多次参加乡试,因此可以推知他所说的应是清朝中后期的状况。另外,徽州到金陵的距离稍大于青浦县到金陵的距离,因此从诸联到金陵参加乡试的花费中可以认为清朝中后期徽州士子到金陵赴考时所需要的银两远多于二三十金,而这显然超过了普通家庭所能承受的限度。

(二)徽州宾兴的资助

随着宾兴的兴起并对士子加以资助,大大缓解了士子艰于资斧的状况。那么宾兴对士子的补助是多少?能否弥补其在路途上的开支?通过翻阅资料发现,徽州宾兴对士子的资助主要存在两种形式:均匀分派和定额发放。各属县因经济发展水平和宾兴规模不同,采取的资助形式也不尽相同。

在休宁县,汪滋畹在《乡试旅资记》中对均匀分派有明确记载:“三年得息若干两,计吾邑赴试若干人,以其息均之,而助之行准以中人之节用,旅资可无缺。”[2]642根据相关研究,“中户”“中人”的称谓是明清时期对人户资财等第的估计,也是赋税征收的等级之一,五顷至九顷者为中户,按照通行的1顷=15亩的换算标准,即清代中户之家大约有75~135亩田地。[6]由此可以约略得出士子所能领到的具体银两,士子旅资也因此无缺,得以顺利赴考。在绩溪县,地方士绅在仿照休宁县盘费捐助规定的基础上,制定了《绩溪捐助宾兴盘费规条》,其中对均匀分派也作了说明:“科场年分所收息银务须照人数均匀派发,倘有零星厘毫数目,不能分派即行开除。”[7]

在歙县,于乾隆五十七年(1792年)颁布的《公议重兴古紫阳书院规条》中对定额发放作了明确记载:“发七、八、九三个月膏火以作乡试元卷,乾隆壬子年初办之例,系分别肄业、到课给发。肄业者给六两;到课者给三两。今公议:平时应课虽有肄业、不肄业之分,至于乡试,则同赴江宁应举,初无二致。既为鼓励人材起见,应一体给以六两;不必分别办理,方为平允。”[8]因此结合清人诸联所述昔人旧账三四金,其初试时加其半,可以确定歙县所给予的六两定额完全可以覆盖士子乡试资斧所需。

在祁门县,东山书院于咸丰二年(1852年)颁布的《新立条规》中同样有关于定额发放方式的记载:“乡试试资书院向给每人银八钱外,郑世昌所捐息钱照人数摊分,今郑项并入书院,公议每届乡试试资每人给银二两四钱以为定额。乡试之年,生员七、八、九三个月膏火或全或半,其人赴试,自应照全半之数按月分给。”[9]二两四钱的定额及三个月膏火的资助费用在一定程度上弥补了祁门县士子在旅途上的开支。因此,不论是均匀分派还是定额发放均在一定程度上使士子得以顺利赴试,士子因旅资而辍试的人数也得以减少。

二、徽州宾兴的来源与经营

(一)宾兴的来源

从贫寒士子因旅资纷纷辍试,到宾兴予以资助得以顺利赴考,徽州地方的官吏、士绅、商人和部分女性群体在其中发挥了巨大的作用。宾兴捐助的资产主要来源于这些群体,其中又以士绅和商人为最。在这些群体中,士绅和商人不仅捐资的人数众多,且捐资数额远胜于官吏和部分女性群体。同时,由于士绅和商人身份的特殊性,在捐助宾兴的过程中,士绅往往协助官吏进行倡捐,商人受其祖辈的影响,也多有加捐和续捐行为。因此,宾兴的规模更为状大,资助的群体更为广泛,对科举考试所带来的影响也更为显著,其中又以歙县和休宁县最为突出。在徽州,歙县和休宁县从商之风兴起较早且多从事于利润较为丰厚的产业,因此商人群体众多且家财雄厚,对宾兴的捐助数额也远胜于其他群体。如“汪国柱,新迁海阳书院,捐千金以助膏火。本邑士子乡试艰于斧资,捐金五千二百有奇,呈请申详,定立规条,存典生息,以为试费。”[2]365“徐名进,莫逆交汪国柱倡输金五千为本邑乡试旅费,进闻之喜,亦乐输五千以继其美。”[2]367同时,歙、休二县士绅在捐助宾兴中也表现的较为踊跃。如乾隆五十九年(1794年),甲寅歙绅鲍志道捐银八千两,交淮商生息,添补经费。鲍志道之孙员外郎鲍均捐银五千两存两淮生息,扣除亏欠及垫项银后,余银七千两发交歙、休二县典商生息,而膏火从此不再亏欠,同时在士子乡会试时进行资助。[10]

在官吏群体中,地方官员认为宾兴有益于地方文教,将设立宾兴作为自己的职责,往往捐出自己的俸禄设立宾兴,但毕竟其捐资数量与覆盖群体较为有限,因此地方官吏有时倡导与吁请地方士绅捐助宾兴。而在女性群体中,由于其不能直接参与捐助,多命其子孙进行捐助,如歙县大阜人潘弈星遵母吴氏命捐银一千两[11]。休宁人戴维锜,乾隆庚戌复以大比之年,族中赴试者众,资斧维艰,奉母程氏命复加金二百为乡试旅费。[12]由此可见歙、休二县捐资群体的多样,而其捐助的效果也将在日后中举人数中显现出来。

(二)宾兴的经营

作为资助士子参加科举考试的公益基金,其显然不是单次的行为。徽州地区赴试者众多,为持续资助士子,就需要将捐助所得的有限的宾兴资产进行增值,最大程度发挥宾兴对士子的帮扶作用。就徽州而言,受其特有的地理环境和成熟且发达的商业环境影响,徽州宾兴的经营具有明显的商业化倾向。同时,宾兴在商业化经营过程中,主要是发典生息和置产取租两种形式,其中又以发典生息为主。

1.发典生息

“七山一水一分田,一分道路加庄园”的耕作环境和徽州发达的商业资本决定了将宾兴资产交与盐业、典当业生息,是徽州最普遍也是最大程度上实现增值的重要手段。在发典生息之前,各属县首先对本地区典当商的数量及其经营和诚信状况加以盘点;同时,为考虑日后收取息银方便和各典之间互相稽查,一般选取较为殷实的且距离相近的典当商给予运营的银两。在发放银两方面,各属县基本保持一致,即将所得银两均匀发给各典当商,如绩溪县共收到捐银五千六百四十两,经过众议之后,选取城典六家给予领运,每典各领银三百两,共计一千八百两,乡典则择其殷实者四十八家,每典领银八十两,共计三千八百四十两。如有新典开业,各典便将原有息银重新分派;若有歇典情况出现,便将其所得本银与利息选一殷实之典继续生息。同时,为保证本不虚悬,利无亏缺,交付过程应尽快完成,庶无迟误。再者,就利息而言,各属县因经济发展不同也稍有不同,但收取息银时间均以乡试正科三年一次为节点,息银亦三年一收。若遇恩科或隔一年或系连科,收息年份则进行适时调整,但总以上科七月起至本科六月止为一期限。由于各典商在领运时的银两是足平足色的,因此在交付息银的时候也必须是足平足色的,不得克扣,不得有任何参差。由此可见,徽州各属县从典商的选择与确定到典商经营的管理和规范再到息银的确定和收取均形成了一套完整的体系和办法。这一方面与徽州发达且成熟的商业环境有关,另一方面与徽州的文化传统和地方人士的努力也有很大关系。

2.置产取租

除将宾兴资产均匀分派给各典当商进行生息外,地方士绅还将发典生息后的所余之款购置田产或房产,以收取租金的方式用以实现宾兴资产的增值。与发典生息相比,其置产取租的规模和数量相对有限。在田畴较多的婺源县,俞员外在道光十七年(1837年)考虑到北闱无一所获之后,便纠集阖邑绅士劝捐得银三千二百两,存典生息,以为乡会试盘资,随后便将余银尽数置买宣武门外民房店铺。

宣武门外大街桥头店铺两所。道光辛丑二月买王姓业两铺相连,一所门面排子共六间半,一所门面二间,后房二间,共四间,均坐北朝南,门面正价中代印契修墙等费,共用京纹一千六百四十二两六钱七分,细账悉存公匣,现在两所店租每月共大钱十三千五百文。

宣武门外大街中间路西民房一所。道光辛丑八月买缪姓业全堂四进,正价中代印契修盖等费用共用京纹一千三百二十四两一钱二分,细账悉存公匣,现在每月房租大钱十二千五百文。

细沙围路东民房一所。会馆原买价银三百两,印契在外,计房屋十间,道光甲辰二月于文明会公项内支出京纹一百二十五两八钱五分,拆盖重新,细账悉存公匣,现在房租每月大钱五千文,此业拨归文明会,以公济公,永远照办。[13]852

以上较为详细地记载了婺源县置买房产取租的状况,如购置房产的地点、房间数、购买价格、租金等。其他各属县情况大抵如此,但在宾兴衰退阶段,因时局动荡,考虑到典商盛衰不定,也会将劝捐所得银两系数购买房产。如创建于嘉庆年间的黟县碧阳书院,同治十三年(1874年)由本邑人等捐资兴复,遵照旧规就地劝捐,共劝捐银两一万九千四百五十四两,劝捐的这些银两,前经公举富户具领生息本银九千八百两,近置本城休邑屯溪市房三处,共兑典价银二千九百两,均划一取息八厘。后来又以典商开歇不一,殷户盛衰不常,恐有疏虞,将本款续置市房二十余所,仍以八厘计息取租。[14]

三、宾兴对徽州科举考试的影响

(一)增加了读书应举的人数

宾兴的出现使众多艰于资斧而由此辍试的士子有了入场考试的机会,从而促进读书应举人数的增加。如休宁县志对此有明确记载:“变而通之,并可分佽公车北上与夫建置四乡义塾,以培植邑中子弟,俾小试人数亦以次递增,是又慎堂以继为倡之力也,岂不懿欤!”[2]644休宁县民众受汪国柱捐输的影响,踊跃输金,致使宾兴的规模变得越来越大,因此便资助士子公车北上并建置义塾,邑中赴考人数便次第增加,后来又有民众续此倡举,加以捐输,岂不令人感慨!绩溪县也有此类情况记载:“寒畯之士得其资斧应举者必多,其科名之盛讵出歙县、休宁下哉?”[7]绩溪县在经济、文化等各方面都远逊于歙、休二县,读书寒士最多,众多贫寒士子在获得相应资斧以后,纷纷应举,所以才有了知县王日新发出了“科名之盛讵出歙县、休宁下哉”的感慨。由此可见宾兴在促进读书应举人数增多方面所起到的积极作用。

(二)提升了科举考试的成绩

尽管影响科举考试成绩的因素有很多,但经济因素在其中起重要作用。如清人高允复于光绪十九年(1893年)癸巳科由于缺少相应的宾兴费则发出了这样的感慨:“连年潦倒困名场,妙手难穿一叶杨。大器晚成空自望,槐花沿路落残黄。”[15]由此可见宾兴费对贫寒士子的重要作用,甚至已经成了贫寒士子能否赴考的重要因素。其他学者如范金民也同样认为,“一地区功名兴盛的原因较为复杂,社会风气乃至地理环境都会对其产生影响,但经济条件是基础。科举考试,要以经济实力为后盾。”[16]有了经济上的支持,贫寒士子得以应考,应举人数由此增多,中举人数也相应会有所增加,一地区的科举考试成绩也由此而改变。对此,汪滋畹在《增捐乡试旅资记》中有明确记载:

近乃渐逊于前,至庚申、辛酉、甲子三科秋闱竟无一报捷者,予羇迹春明每于轺车代还,询其文风,前茅固不乏命中才也,于乡人北来询其士习寒窓,固不乏攻苦士也,惟应省试之人数则大减,曩昔焉,夫予邑之应院试者迩来闻亦大减矣,然院试升诸学有定额,岁科所升不下五十余人,其数之渐减也犹有说,若夫升于学则皆与省试之人也,积所升之额则应省试者数宜递增而转至递减,何哉?盖童生无力备脩脯而辍学,黌士亦以无力备资斧而辍试也。

前岁,吾宗擎堂有见及此,倡输五千金,分寄邑中质库,权子母,资士子乡试费。以故丁卯、戊辰之间,就试者稍众,而二科遂获隽四人,此其效已可睹,而擎堂之功诚伟矣。[2]643-644

士子由于无力备资斧而纷纷辍试,本应由院试升学积累至参加省试的人数应逐渐递增反而转至递减,以至于到了嘉庆五年(1800年)庚申恩科、六年(1801年)辛酉科、九年(1804年)甲子三科秋闱无一报捷者。见此状况,汪国柱于嘉庆七年(1802年)捐输五千金以资士子,徐名进亦捐输五千金以继其美,以至于在丁卯、戊辰之间就试者众多,且有四名士子考取功名,其中两人后又考中进士。(1)此四人分别是:汪忠均(进士)、戴启暄、胡晖吉(进士)、戴嗣藩。有关庚申、辛酉、甲子三科的中式情况,通志中记载共有2人:朱庆扬(大兴籍)、孙兰枝(浙江商籍),由于此二人均是以其他籍贯应试中第,不在资助之列,故亦不予计入。参见沈葆桢、何绍基所著《光绪安徽通志》。由此可见汪滋畹所言为真,也佐证了宾兴费对士子的重要性及其对科举考试成绩所带来的积极影响。

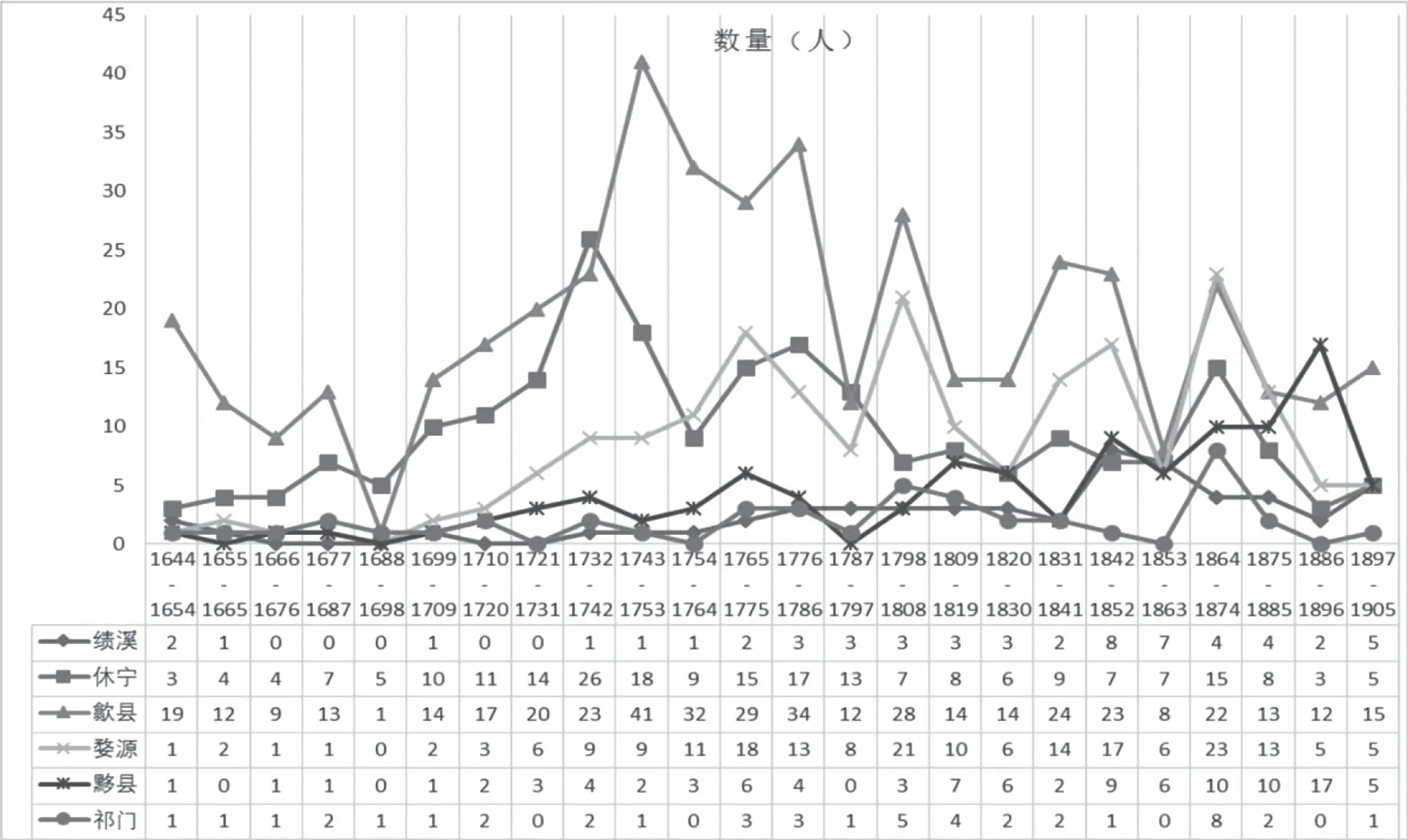

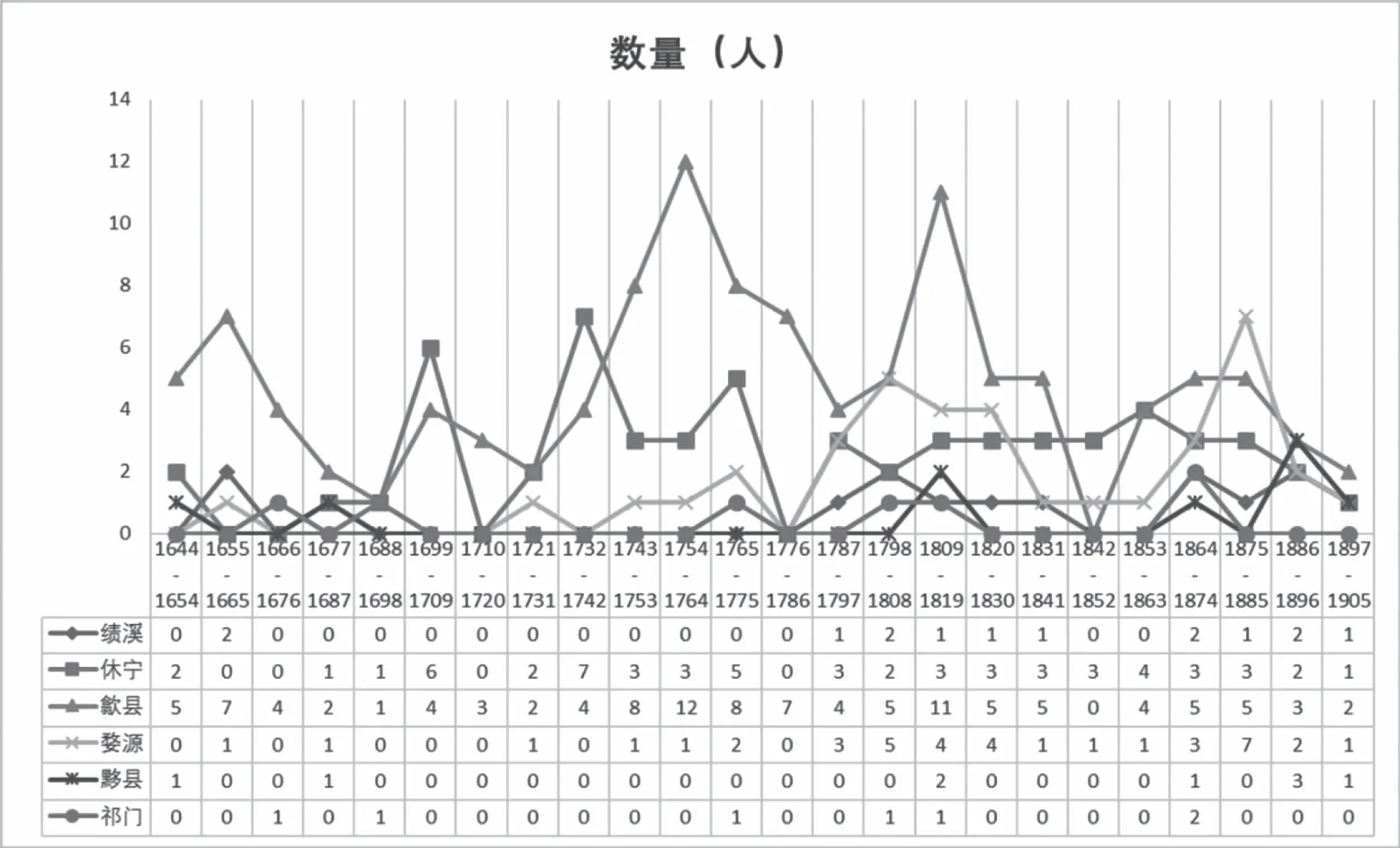

为进一步了解宾兴对科举考试成绩提升的影响,我们对宾兴和科举考试成绩之间关系进行量化分析。首先,从图1和图2可以看出,两幅折线图的变化趋势一致,即清代徽州各属县考中举人和进士人数多寡的年份约略一致,中举人数多的年份相应的考中进士的人数也较多。在赴试者人数趋于稳定且更加精英化的情况下,由于会试路途较远,所需资斧更多,宾兴经营所产生的息银对士子的资助也将更多,也更能够弥补会试士子旅途所需。另外,各属县中式人数不同,其峰值与低谷出现的时段也不尽相同,除了与应试者的多寡有关外,更多的与宾兴在本属县出现的时间及战争对宾兴的破坏有关。如在1842—1863年间,由于受鸦片战争和太平天国运动的影响,各属县宾兴遭受重创,宾兴费或被侵占或被挪为地方团练等其他用途,导致在这一时期,各属县考中举人与进士的人数下降。战争结束以后,书院由当地士绅捐资兴复并就地劝捐,如婺源县于同治五年(1866年)吁请以茶捐每引四分拨入书院以资膏火及乡会试盘费;黟县碧阳书院于同治十三年(1874年)捐资兴复,地方士绅就地劝捐,共劝捐银一万九千四百五十两,并将部分银两存典生息以作县府岁科考卷资、乡会试宾兴之用。因此在1864—1874年这十年间,各属县中式人数又达到了一个小高峰。

图1 清代徽州各属县举人数量变化折线图(2)资料来源:江南乡试题名录.中国第一历史档案馆藏.

图2 清代徽州各属县进士数量变化折线图(3)资料来源:江庆柏.清朝进士题名录[M].北京:中华书局,2007.

从图1和图2中可以看出,各属县考中举人与进士的人数波动情况也存在差异。歙县和休宁县考中举人和进士的人数相对较多。这除了两县具有相对优越的条件外,还与宾兴的出现有关。道光初年(1821年),绩溪知县王日新在《绩溪捐助宾兴盘费规条》中记载到:“宾兴之岁,大江南北两省之士皆试于金陵,而水路兼程、道里之远,徽州为最。徽属如歙县、休宁富甲通省,又有公捐乡试经费,赴举者最多,科名亦最盛。”[7]在歙县,乾隆十四年(1749年)徐士修捐银一万两千两以赡学者。乾隆五十九年(1794年)甲寅歙绅鲍志道捐银八千两,交淮商生息,添补经费。嘉庆十七年(1812年)鲍志道之孙鲍均捐银五千两存两淮生息。与此相对应,在1743—1819年间歙县考中举人与进士的人数相对较多,并出现历史最高值。在休宁县,康熙十四年(1675年)程子谦捐银一千两置学田为诸生科举费;黄治安于雍正十年(1732年)捐修本邑县学并助以膏火;嘉庆七年(1802年)汪国柱与徐名进各捐输五千两并确立《乡试旅费规条》。因此在相应的时段内,考中举人和进士的人数均呈明显增加态势,并于1732—1742年间表现得尤为明显。

在婺源县,考中举人和进士的人数仅次于歙县和休宁县,中式人数出现的几个峰值都与此时段内宾兴出现有关。如道光十七年(1837年),“俞诵芬员外集阖邑绅士劝捐得银三千二百两,存典生息,以为乡会试盘资。”[13]852因此在随后的时间内考中举人和进士的人数均呈平稳增长态势。在黟县,宾兴首次出现于嘉庆十六年(1811年)县令吴甸华与邑中士绅裒费建成碧阳书院,将余银六万两分发盐、典商生息用以资助生童膏火及乡会试盘费。因此在1809—1819年这十年间,中举人数与之前相比有显著增加,同时有两人考中进士,一扫百年来黟县无进士的历史。在绩溪县和祁门县,宾兴均首次出现于嘉道年间。同其他各属县一样,这两属县均在宾兴出现前后科举考试成绩发生了明显的变化,并在相应的时间内表现尤为明显。由此可见宾兴对两属县科举考试成绩作用显著。

另外,绩溪县和婺源县分别于道光五年(1825年)和道光六年(1826年)出现了对赴考士子资助的宾兴,自道光初年(1821年)至1905年科举制度废除的八十多年时间里,婺源县考中举人和进士的数量均高于绩溪县。究其原因,主要是因为婺源县在道光六年(1826年)宾兴首次出现以后,地方士绅又分别在道光十七年(1837年)、同治五年(1866年)以及光绪四年(1878年)进一步续捐,宾兴资产的规模由此扩大。正如毛晓阳在《清代科举宾兴史》中所说:“那些资产规模极为庞大的科举宾兴,更能从长远的角度影响一地的科举成绩。而那些科举宾兴规模较小的地区,故而收效甚微,有些地方的宾兴则出现太晚,无法更早惠及当地的科举考生。”[17]

四、结语

清代,科举考试制度日趋成熟,使众多贫寒士子有了改变自身及家族命运的机会,但随着科考支出与日俱增,辍学、辍试者比比皆是。在徽州,由于乡会试路途较远,赴考旅资所需众多,富甲如歙县、休宁县也出现了辍学、辍试的现象。为一改地方上人才凋敝的状况,徽州官吏、士绅、商人等群体纷纷捐资设立宾兴;同时,为使有限的宾兴资产资助更多士子,产生持续作用,徽州各属县将宾兴资产或发典生息或置产取租,并在乡会试时收取息银予以资助。士子获得资斧,得以顺利赴考,应举人数增加,科考成绩提高。

此外,在徽州各属县内部,由于人文地理环境及经济发展水平不同,宾兴出现的时间及规模也不尽相同,对本邑士子所产生的帮助作用也存在差别。歙、休二县宾兴兴起时间较早且发展较为完备,对本地区科举考试成绩所产生的帮助作用更为明显,不仅应举者众多,中式者也多于其他各属县。而作为“田畴不逮婺源,贸迁不逮歙休”的祁门县与绩溪县等,宾兴发展较为迟缓且规模较小,因此对本邑士子的帮助作用较为有限。总体而言,尽管宾兴在各属县规模不同,但都发挥着资助本邑士子参加科举考试的作用。随着科举制度的废除和新式学堂的出现,以及宾兴所具有的地方教育公款属性,宾兴也就适时的转为新式学堂的办学经费继续发挥它的作用。