新生儿白塞病临床特征分析

庄丽丽,刘海梅,李国民,张涛,李一帆,管皖珍,孙利

(1.南京医科大学第一附属医院 儿科,江苏 南京 210000;2.复旦大学附属儿科医院 风湿科,上海 200000)

白塞病(Behçet’s disease,BD)是一种慢性、高复发性的炎症性血管炎。该病可累及全身多系统,起病形式多样,可表现为反复口腔溃疡、生殖器溃疡、皮肤损害(红斑、结节、脓疱等)、葡萄膜炎、关节炎、动脉瘤、静脉血栓、胃肠道炎症及中枢神经系统炎症等。神经系统和眼部受累易致残,而大血管受累引起的多血管栓塞和肺动脉瘤是其致死的首要因素。BD任何年龄段均可发病,多于30岁后起病,各国发病率不同,土耳其发病率最高,约为420/100 000[1]。起病年龄≤16岁为儿童BD,占BD总人群的2%~5%[2]。新生儿起病的BD更为罕见,仅有少数个案报道。BD在新生儿中首发症状较为单一,临床认识不足,加之BD本身缺乏特异性诊断的血液免疫指标,容易误诊,而且BD累及神经系统和血液系统可致残、致死。因此,作者结合自身发现与已报道的新生儿BD临床病例,探索该特殊年龄段BD的临床特征,以期提高临床认识,为其临床诊疗提供参考依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料

收集2020年5月31日前报道的新生儿白塞病临床病例报告及复旦大学附属儿科医院诊断的1例病例的临床资料,包括年龄、性别、首发症状、临床表现、人类白细胞抗原(human leukocyteantigen,HLA)检查、针刺反应试验、母亲BD史、治疗、随访等信息。

1.2 研究方法

在PubMed和Web of Science数据库中,以“neonatal-onset Behçet’s disease”“infant Behçet’s disease”和“neonatal Behçet’s disease”为关键词,合并去重后共检索出英文文献89篇,经文献全文阅读筛选出11篇用于数据分析。

在中国知网、万方数据库及中国生物医学文献数据库中,以“新生儿白塞病”为关键词,合并去重后检索出中文文献1篇,此篇文献报道的为已确诊新生儿BD的患儿血栓性静脉炎的预防及治疗护理,缺乏病例的临床资料,故不列入文章分析范畴。

文献纳入标准:以新生儿(出生后28 d内)起病的白塞病为主要研究对象进行临床研究的文献,但不包括综述、述评、指南等不涉及具体病例的描述性文献。排除标准:所用的病例数据有明显重叠或重复发表的文献,无法获取全文的文献,英文和中文以外的文献。

1.3 分类标准

目前国际认可的白塞病分类标准有以下3类:1990年白塞病国际标准(the 1990 International Study Group criteria for BD,1990ISGBD)[3],2013年白塞病分类标准(the 2013 International Criteria for BD,2013ICBD)[4],2015年儿童白塞病分类标准(the 2015 paediatric criteria for BD,2015PEDBD)[5]。

2 结 果

2.1 新生儿BD病例的一般特征

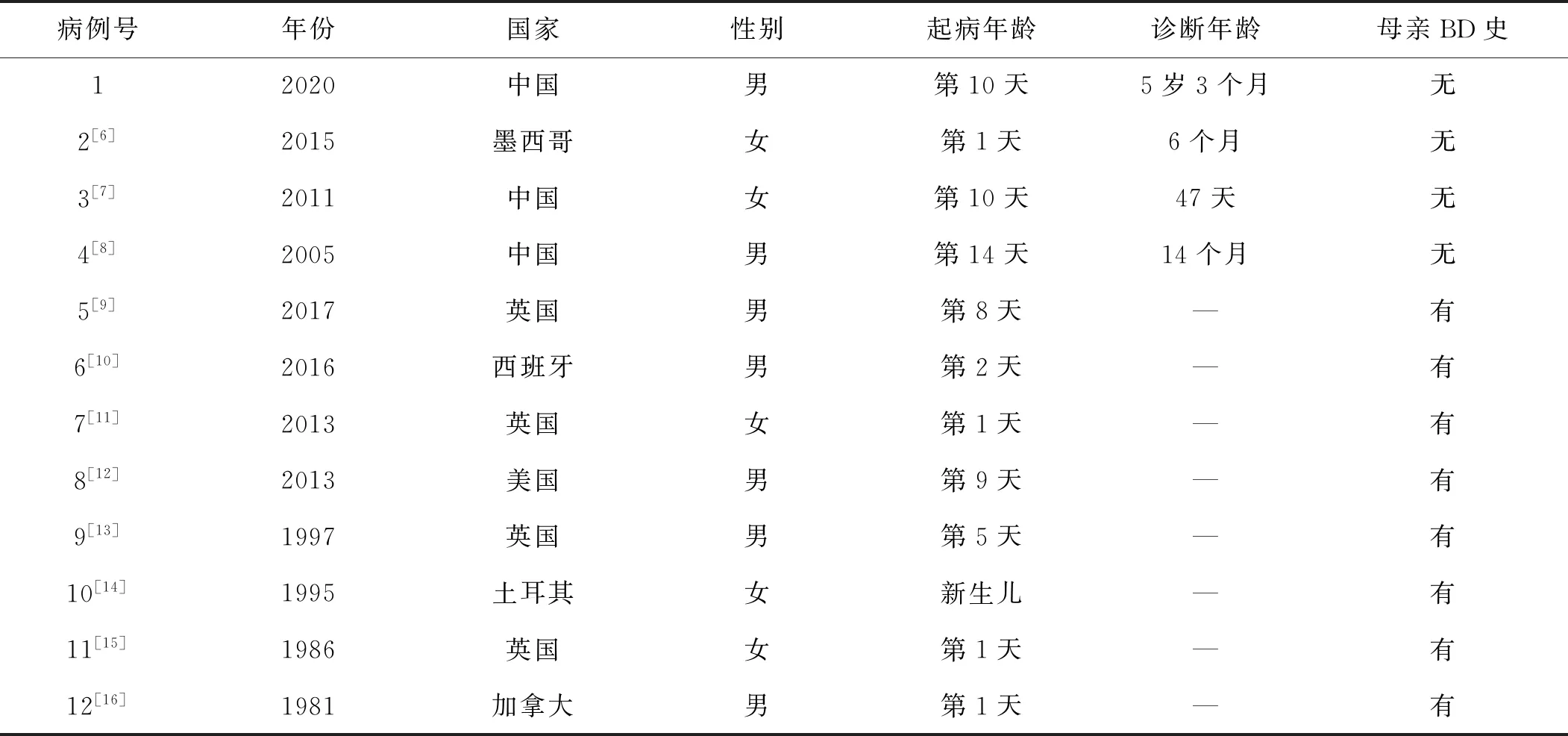

本研究共纳入12例新生儿BD病例,一共7个国家报道过该国新生儿BD病例,其中英国4例,中国3例(台湾2例、上海1例),其余5国各1例。12例病例中男7例,女5例;4例无母亲BD史,8例有母亲BD史;英国4例病例均有母亲BD史,中国3例病例均没有母亲BD史。除1例患儿没有报道发病年龄以外,其余患儿发病年龄均在出生后14 d以内,母亲有BD史的患儿在9 d内发病,无家族史的新生儿BD患儿从起病到诊断最短37 d,最长5年多。本研究病例1来源于复旦大学附属儿科医院。见表1。

表1 新生儿BD病例的一般特征分布

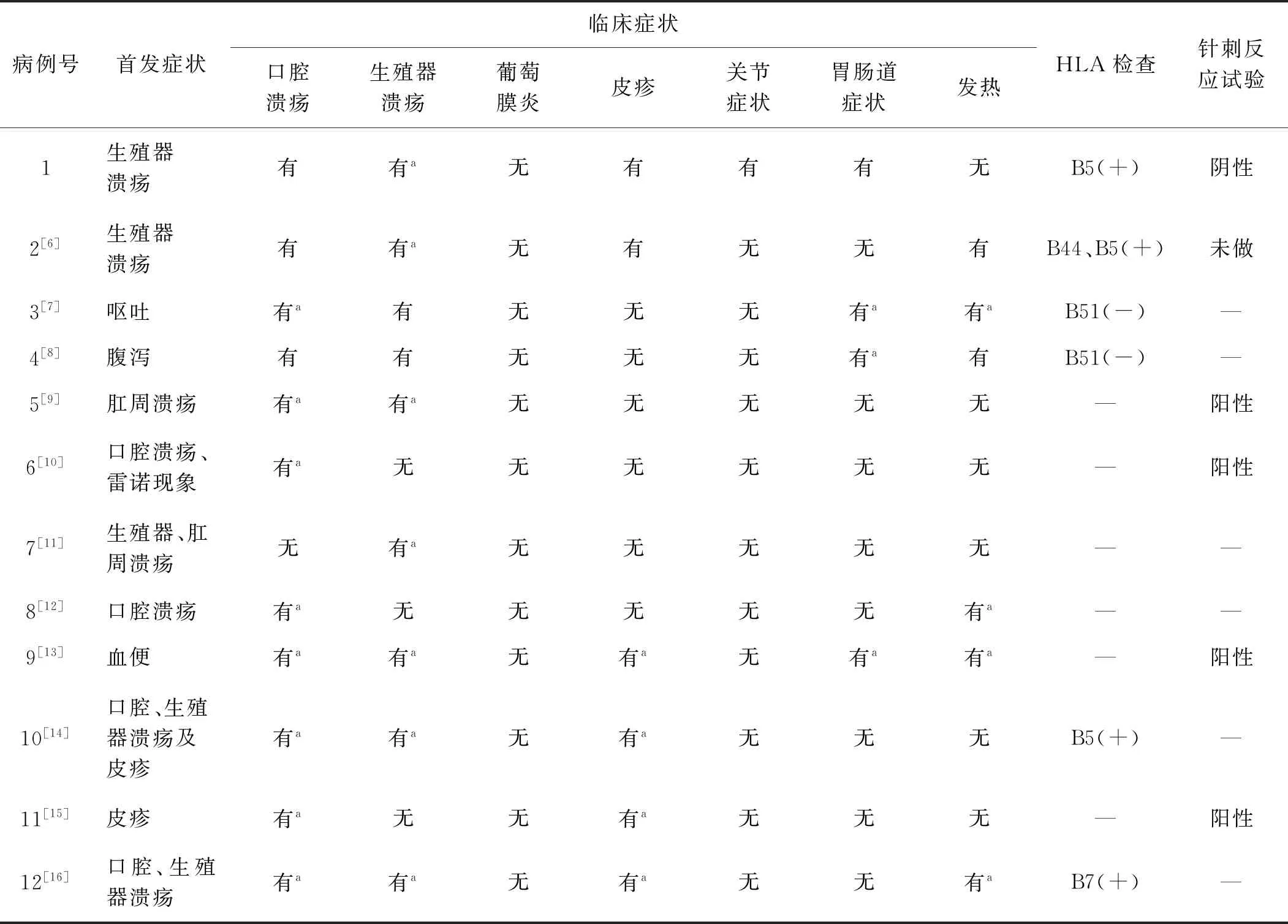

2.2 新生儿BD病例的临床症状和检查结果

新生儿BD患儿中有9例为单一首发症状,3例为两种及以上首发症状。首发症状中出现生殖器溃疡和(或)肛周溃疡6例(50.0%),口腔溃疡4例(33.3%),消化系统症状(呕吐、血便、腹泻)3例(25.0%),皮疹2例(16.7%)。出现皮疹的患儿同时出现口腔溃疡。

所有病例均出现口腔和(或)生殖器溃疡。具体临床症状出现频率从高到低依次是口腔溃疡11例(91.7%)、生殖器溃疡和(或)肛周溃疡9例(75.0%)、皮疹6例(50.0%)、发热6例(50.0%)、消化系统症状(呕吐、腹泻、血便)4例(33.3%)、关节症状(指指间关节肿痛)1例(8.3%)。葡萄膜炎、动脉瘤、静脉血栓、中枢神经系统受累等严重症状均未在报道前出现。母亲有BD史患儿临床症状均于新生儿期出现,无BD史患儿部分症状于随访期间出现。

有6例病例行HLA检查,发现4例HLA-B阳性,2例HLA-B阴性;余病例未说明是否行HLA检测。5例行针刺反应试验,4例阳性(均有母亲BD史),1例阴性(无母亲BD史);1例未做该项试验,余病例未说明是否行针刺反应试验。见表2。

表2 新生儿BD病例的临床症状和检查结果

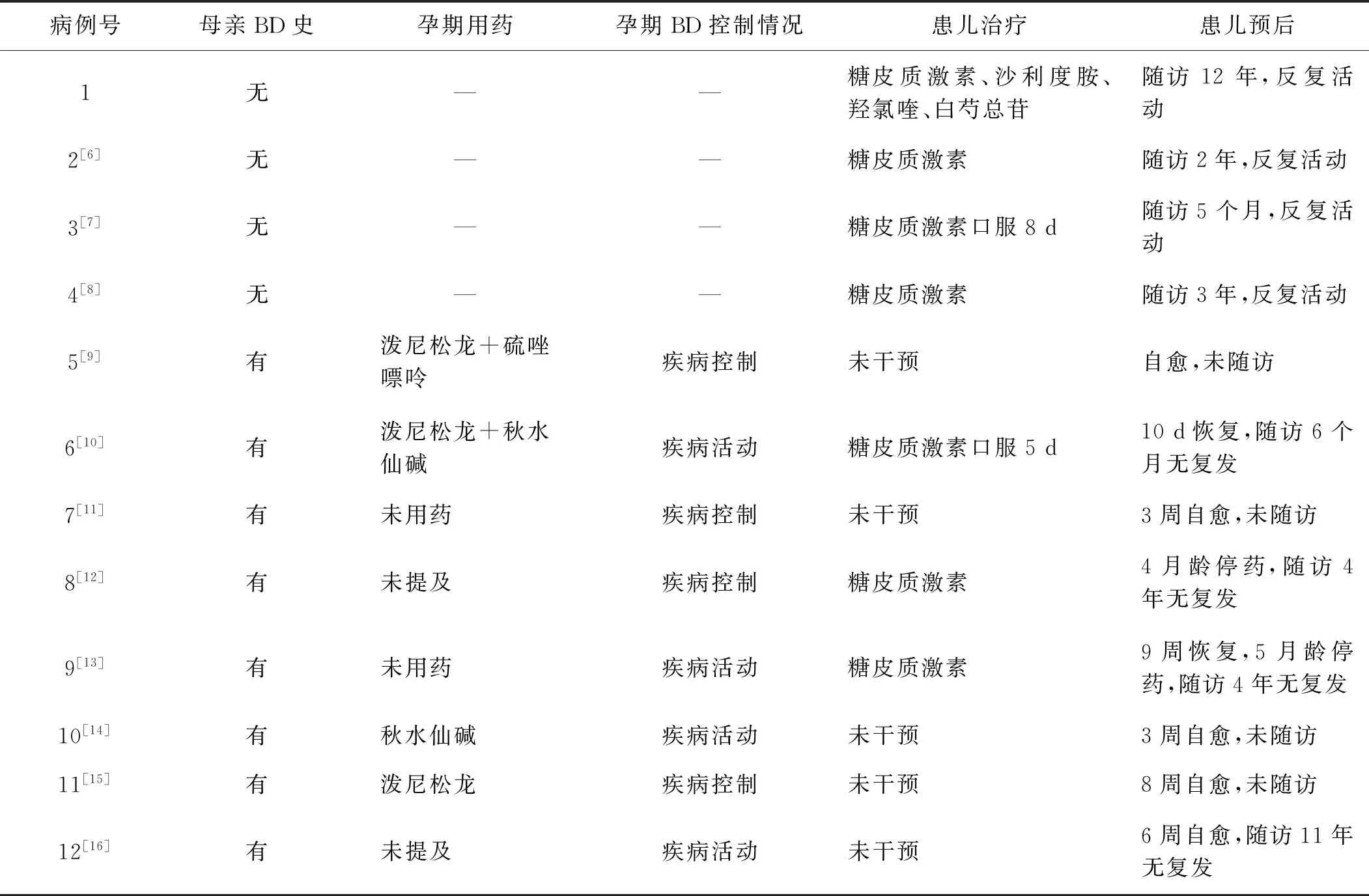

2.3 新生儿BD与母亲BD史及预后特征的关系

4例无母亲BD史的病例均进行了糖皮质激素治疗,随访期间病情均有反复,其中1例随访5个月,余3例随访时间均大于2年。8例有母亲BD史的病例中,有4例母亲孕期处于疾病活动期,4例处于疾病控制期;有4例明确孕期用药,2例未用药,2例未提及孕期用药情况。8例有母亲BD史的患儿中共3例用药干预,其中1例口服糖皮质激素治疗5 d,随访半年无复发,另2例(1例母亲孕期BD控制、1例母亲孕期BD活动)糖皮质激素治疗4~5个月后随访4年无复发;余5例未进行治疗,均自愈。有母亲BD史的患儿预后均较好,随访期间无疾病活动。见表3。

表3 新生儿BD患儿母亲BD史及预后特征分布

2.4 新生儿BD病例诊断与现行分类标准的符合情况

12例病例中符合2013ICBD标准的病例最多(9例),符合1990ISGBD标准的次之(7例),符合2015PEDBD标准的最少(5例)。有5例3个分类标准均符合,2例仅符合2013 ICBD标准。4例母亲无BD史的患儿,至少符合1个标准;母亲有BD史的患儿中有3例不符合任一标准,结合母亲病史,在排除其它可能病因后由临床医生经验性诊断。见表4。

表4 新生儿BD病例诊断与现行分类标准的符合情况

3 讨 论

BD系全身多系统性血管炎,起病表现形式多样,各系统临床症状可间隔数月、甚至数年逐步出现,初次就诊时往往缺乏反复口腔溃疡-生殖器溃疡-葡萄膜炎典型BD三联征。成人BD以口腔溃疡为首发症状占82.1%,首发症状与第二症状出现可间隔数年,甚至30年或更久,通常见于口腔溃疡首发患者,被以“复发性口腔溃疡”在门诊随访[17]。复旦大学附属儿科医院既往诊断的23例儿童BD中,首发症状为反复口腔溃疡者占78.2%,且首发症状出现到确诊平均间隔1.93年[18]。其中1例病情反复活动累及大血管致胸主动脉扩张和腹主动脉瘤,行胸主动脉支架植入和腹主动脉瘤填塞手术;1例累及肺动脉和颅内血管致肺动脉巨大动脉瘤行肺叶切除术,双目视力不可逆损害。本研究发现新生儿BD病例较少,目前仅收集12例病例,首发症状较为单一,母亲有BD史的患儿能够很快被临床诊断,而母亲没有BD史的患儿不易诊断。中国报道的新生儿BD患儿母亲均无BD史,且中国报道的病例数位居第2。因此,总结新生儿BD的临床特征具有十分重要的临床价值。

本研究发现所有新生儿BD患儿早期均可出现反复口腔和(或)生殖器溃疡,但口腔溃疡出现频率高于生殖器溃疡,与既往其他年龄段研究[17- 18]一致。当新生儿出现口腔和(或)生殖器溃疡应警惕,考虑BD可能,注意随访;当伴不明原因发热、皮疹和消化系统症状(如呕吐、腹泻、血便)等,应警惕BD。本研究1号病例出生后第10天起出现反复生殖器溃疡;10月龄起反复口腔溃疡和肛周溃疡;6岁起予泼尼松、羟氯喹口服后口腔、生殖器溃疡发作频次减少,但渐出现反复皮肤脓疱、毛囊炎,偶有指间关节肿痛症状;9岁停用糖皮质激素后上述症状反复;12岁出现反复呕吐,加用沙利度胺、羟氯喹、白芍总苷治疗,病情仍反复活动。因此,新生儿BD需注意长期随访,尤其是疾病反复发作的病例,需警惕病情进展累及重要脏器,从而影响生活质量。此外,对于新生儿起病同时合并口腔溃疡和消化道症状(腹泻、便血等)的病例,建议进行家系全外显子(whole exome sequencing,WES)检测,以明确是否为其他自身炎症性疾病的早期胃肠道表现,如白介素10信号通路缺陷引起的婴儿极早发炎症性肠病[19]。

目前认为HLA-B5与BD相关,其主要的亚等位基因HLA-B51是BD最强的遗传危险因素。BD患者HLA-B5、HLA-B51、HLA-B27阳性率分别为53.5%、47.9%和8.6%[20]。男性BD患者携带HLA-B51与生殖器溃疡、眼部和皮肤表现的中高患病率以及胃肠道受累的低患病率相关[21]。其他HLA Ⅰ类等位基因如A26、B15、B27、B56是BD的独立危险因素,而A03、B49是保护性的[22]。本研究病例中有6例行HLA Ⅰ类基因检测,其中3例HLA-B5阳性。4例母亲无BD史患儿,HLA基因检测分别为B5阳性1例,B44、B5阳性1例,B51阴性2例。2例母亲BD史HLA检测患儿分别为B5阳性和B7阳性。程琳琳等[23]对历年来BD相关自身抗体标志物的研究进展进行总结,发现抗酿酒酵母抗体诊断BD的灵敏度约为15%,特异度约为95%,而对肠道受累的BD患者灵敏度可高达40%以上;抗烯醇化酶抗体诊断BD的灵敏度为17.7%,特异度为97.9%,与疾病活动性以及黏膜皮肤和关节受累有关;抗心磷脂抗体与BD眼部受累有关;抗膜联蛋白家族抗体与神经BD有关。本研究1号病例抗核抗体、盐水可提取性核抗原(extractable nuclear antigen,ENA)抗体、抗磷脂抗体系列等自身抗体均阴性,其余病例亦未报道血液中检测到阳性免疫抗体。

有研究[24]表明,BD家族性发病率为10%~50%。Lee等[25]对1999到2013年间12 592 676名美国孕妇进行回顾性分析,发现BD孕妇144名,仅占1.14/100 000。Orgul等[26]对26名BD妇女共66次妊娠进行回顾性分析,其中24.2%发生流产、3%宫内死亡、72.8%活产,但该研究未分析活产新生儿BD情况。本研究中12例病例中母亲有BD史者8例,占全部病例的66.7%,高于既往报道[24],可能与此病较为罕见、病例数较少有关。本研究中母亲有BD史的8例患儿中4例未用药自愈,病程呈一过性;而另外4例仅使用短疗程糖皮质激素控制病情,随访期间无疾病活动。母亲无BD史的4例患儿药物治疗效果不佳,随访期间疾病反复活动。母亲有BD史的患儿病程短、临床预后好,而母亲无BD史的患儿病情易迁延、反复,需临床长期干预。该现象提示BD发病与家族史相关,有、无家族史的患儿BD发病机制可能存在差异,遗传背景可能影响新生儿BD转归。母亲可能通过胎盘将疾病相关抗体传递给胎儿引起新生儿短暂性BD,然而目前研究尚未发现与BD相关的特异性、灵敏性均高的抗体。另外,从目前国际通用的BD分类标准来看,新生儿BD2013ICBD符合率最高,但仍有一定比例的新生儿BD患儿需要结合家族史、排除其它可能病因后经临床医生经验性诊断,而对于无家族史患儿诊断较困难,需长期随访。

综上所述,新生儿反复口腔或生殖器溃疡应警惕BD可能,新生儿BD患儿尤其是母亲无BD史的患儿需长期随访,警惕病情进展而造成严重损害。新生儿BD遗传特征、相关自身抗体及其靶抗原在发病机制、临床诊断、疾病分型、预后评估中的潜在价值尚有待于全面深入的研究及大规模的临床验证。