明显的缺失:美育在美国①

[美]帕特·威廉姆斯-博伊德 著,朱 璟 译

(1.东密歇根大学 教育学院,美国;2.杭州师范大学 艺术教育研究院,浙江 杭州 311121)

一、引言

尽管各种研究、文章、会议和座谈会都宣扬艺术给个人的学业和社会成就带来的价值,但全国范围内的艺术项目就算没有被放弃也是正在被降到最低地位。饶是有联邦《有教无类法案》(No Child Left Behind Act ,NCLB,2001)承认艺术是核心学科,还有联邦《让每个学生成功法案》(Every Student Succeeds Act,ESSA,2015)对艺术的重视,可这一切还是发生了。考虑到课程标准,进行相关的测试应是必要的。目前,只有数学和阅读得到了资助与测试,科学也将紧随其后。学区资源集中于备考、练习册、周末补习、研讨会和教师教学策略的发展等方面,这样学生在面对高难度的各州考试时会更容易成功。48%的美国公众认为小学对艺术的重视过少,36%的人认为中学亦是如此,56%的人相信艺术和音乐比标准化考试更重要。然而,公众的说辞和家庭对孩子的实际期望之间的差距,堪比政客的言行不一。[1]就像那些声称艺术能教授更高层次的思维技能的实践工作者和理论家一样,管理者认为接受艺术教育的学生在某些方面拥有明显的优势,比如创新、解决问题以及发掘潜能等。然而,对一些人来说,如果这些优势会干扰考试分数,而分数又与工作保障、薪水或学校奖助学金相关的话,那么艺术所占的分量似乎很容易被削减。关于审美教育的价值论述如下。

那么,作为一个民族,我们怎样看待艺术——或者说本文所泛称的席勒式的美育——的价值呢?席勒(Schiller,1795)从卢梭那种多少有些超然意味的观点出发,认为在启蒙运动中人丧失了自由,而通过美育可以达到感性和理性的平衡,让人成为完整的人,从而修复这种缺失。对席勒来说,美育绝非抽象理论,而是培育良好公民的必要途径。

“美育对一个人的人性至关重要,它所昭示的正是一种救赎之力,以统合我们的存在并最终重建社会与政治的共同体。”[2]虽然席勒从来无意于赋予其美育思想以可衡量的目标和标准,但他的美育思想将为我们对“艺术”的理解提供参考。美育成为一种概念化的学习途径。它需运用技巧和情感,以及共同的原则和程序,这有助于培养对优雅的、开明的审美经验的获取能力。这种经验将推动人们认识人类文明中感性与理性的交融,以及美、自然与道德之间的相互作用。为了回应美育的价值问题,本文将考察“为艺术而艺术”或“艺术的价值在于艺术本身”的孤立主义观点,这种观点将自身置于概念化思考的领域之外,很少与其他知识学科交叉。工具主义的观点或可以说是通过艺术来学习,认为艺术之所以有价值,仅仅是因为它们能产生可迁移的技能,并特别关注到那些被弗里德曼(Friedman,2006)称之为21世纪的“平坦世界的必备技能”。在对艺术进行价值评判的框架中,我们必须审视艺术是为什么人的问题。作为一个族群,如果我们相信每个年轻人都应该接受教育,相信有教无类,那么我们就必须承认贫困所造成的严重不平等,以及艺术的缺位加剧了这种不平等。

华盛顿特区教育政策研究中心(Center on Education Policy Study) 2006年发现,为了把更多时间用于阅读或数学,71%的受访学区减少了小学多种科目的教学时间,音乐和艺术则被彻底取缔。而这些学校中的孩子97%是来自低收入家庭。费城城市学校因3.04亿美元的预算缺口,完全取消了艺术和音乐课程。洛杉矶和华盛顿特区等地也纷纷效仿。[3]学生与学校、家庭和社区之间的互动关系会成为理想自我的实现途径,并通过为所有学生营造创造性的、知性的、适应社会的、具有公共意识的、相互协作的、批判性的,因此也是富有教养的成长环境来具体运作。在笔者最近与中国政府的合作中,至关重要的一点,就是中国要求指导他们的教师怎样教授这些技能。这个国家在国际学生评估项目(PISA)的阅读和数学测试中获得了世界最高的分数,然而,他们看到自己的学生在“平坦世界的必备技能”方面正面临学习困境。

二、美育孤立主义的观点

长期以来有种艺术观点认为艺术自有其内在价值,并且这种自存之美无需辩护。对任何被人们所渴求的事物而言,如果把其被渴求的最终原因归结为其自身的内在优长,而剥除掉由其所生的、令人欢乐的心理体验,那么这种归因的可行性都是可疑的。因此,所谓内在价值其实关涉的是一种心理状态,而非事物自身。所以具备内在价值的并非是艺术品自身,而应是审美体验。艺术经常被视为一种普遍语言,但是这种普遍性并不在于艺术作品本身,而在于人们对之进行回应的内在能力与外在能力。审美体验成为一种现象,一种以过程为导向的事件。它直接从创造者到创造物再到感知主体,并积极地吸引着感知主体投入其中。它的美学价值或内在价值包括原创性、技艺性和表达的敏锐性。因为审美体验是一个缘机而动的化育过程,所以任何人都有可能因任何所感所思而产生审美触动。于是,美育的目的是成为一种催化剂,为这种审美体验营造合适的境遇。对任何体验都问个“为什么”恰恰是审美探究的本质,因为这将同时加强自我意识。正如图1所示,自我意识的明晰程度与审美的敏感程度及对相应意义的认知程度成正比。

图1 自我意识与艺术

根据图1,教育将是对学生内在敏感性的解放,无论它是审美的还是客观真实的。这能够体现许多理论假说。

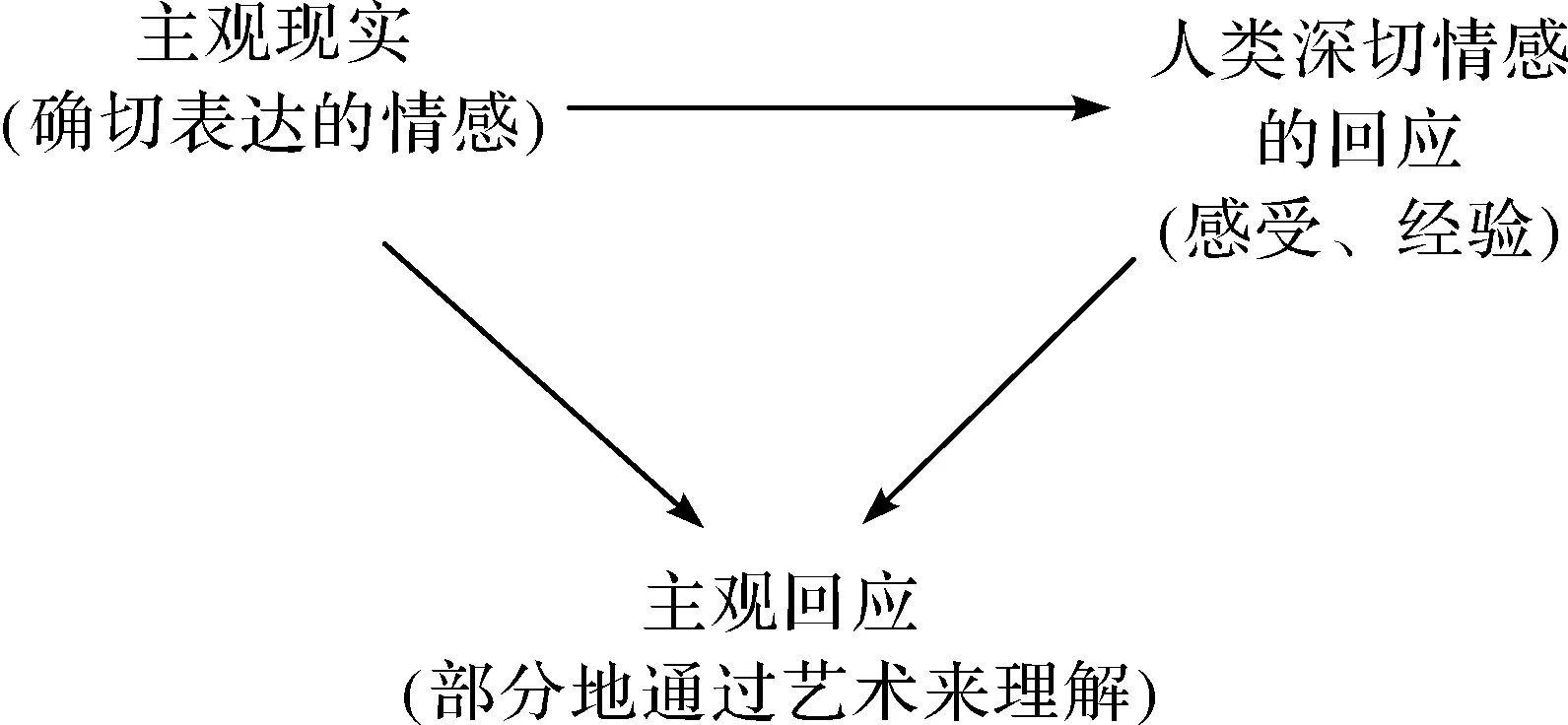

模仿论认为,艺术的普遍性在于它是一种理性反映。外部现实论认为艺术所描绘的是人类从远古以来为生存而斗争的图景。表现论则认为,艺术其实是沟通的符码、情感的形式,以及内省的载体。而形式主义或客观主义的理论,其主旨在于艺术的超现实性,认为艺术存在于感知主体的反应之中。20世纪60年代和70年代,对这种图形表征曾有过深入的研究,在此有必要做一审视。乔治·桑塔耶纳(George Santayana,1968)将艺术确立为一种“表象”(prima facie),它本身即善且毋庸置疑。审美感知影响着每一种思想,确证每一种认同,改良人类的每一个劳动产品。根据豪斯曼(Hausman,1975)的说法,美育不仅召唤我们审视自我身份,而且让我们获得一种自由释放;在这种自由中,我们可以看到现实世界的全貌,并以此进行想象。贝内特·雷默(Bennett Reimer,1970)在其早期思想中认为艺术作品是通过经验而不是概念建构来激发情感的。他认为,艺术作品的优秀程度,取决于它在多大程度上体现了全人类共通的“深切情感”(feelingfulness)。他最初的想法如图2所示:

图2 现实与回应

因此,“为什么”有艺术?答案就在于它使客观之物成为主观的或人性的反应。有鉴于此,教育者的责任即在于通过发展受教者对视听经验的回应能力,使其能敏锐体察人类情感。大约与此同时,阿尔文·托夫勒(Alvin Toffler,1970)提出,研究艺术是明智的,因为它服务于社会的最高价值。质言之,这些美学家认为,是艺术使我们成为人,并将我们联结为一体。我们主要通过感受去了解这个世界,并意识到自己是这个世界中一个情感化的造物,而艺术正是让我们在最典型的人类主观性维度产生这一意识的主要教育手段。这个团体的另一个成员是R·A·史密斯(R. A. Smith,1971,2006),他认为考虑到美育研究的主要对象、艺术内容与功能特点,美育作为一个独特的教育领域具有合法性。有趣的是,他认为艺术通过探讨我们的差异来表达我们的共性,艺术加强了我们对周围世界的觉知。

然而,与此同时也有论者虽然与雷默的基本哲学立场一致,但并不支持雷默的观点,即待完成的、概念化的表现符号表达了人类情感的形式和模型。与之相反,斯塔布利(Stubley,2003)主张感觉经验的直觉性并不依附于概念中介,或者说它位于概念中介出现之前。这种审美教育观为学生开启了一种更完整、更丰富的接触世界的途径,这是一种情感和认知相结合的体验,认为对学生进行艺术教育就是培养学生在与世界积极对话的过程中,体察感官活动的直觉性的能力。这个阵营的代表赫伯特·里德(Herbert Read)主张,美育所要培养的那些感知将构成人类个体的意识基础,最终来说个体的智力与判断亦基于此。人的人格只有在个人感知与外部世界和谐而持久的关系中才可能健全,因此,教育最重要的功能是关于学生面对客观世界时,对主观情感和情绪所做的心理调适,审美感知正是其根本。

里德的同事维克多·罗恩菲德(Viktor Lowenfeld)认为,学生不仅通过感知来学习,感知更是使他们的生活变得更丰富、更有意义的主要中介。因此,如果不教学生深入体察这些经验,生活将流于肤浅。雷默后来所出的第三版《音乐哲学》(2003)转向工具主义的观点。斯塔布利认为音乐符号的潜在价值并不是“与人类感觉具有同构性或类似性的模式和形式,而是这些模式和形式吸引我们注意到鲜活的生活本身,进而引发我们深思”。除此之外,达马西奥(Damasio,1999)认为身体是一切思考的根基。

三、工具主义的观点

当下,人们为艺术所做的辩护常常是:无论对于学校的环境和文化,还是对于学生个人来说,艺术都具有一种“迁移性潜能”(transfer potential)。在美国教育部和国家艺术基金会的资助下,艺术教育合作机构委托进行了一项研究,研究显示艺术与社会效益和学业成就之间存在65种显著关联。

它们整体可分为六大类:阅读和语言技能、数学技能、思维技能、社交技能、学习动机和积极的学校环境(CriticalEvidence,2002)。迁移性潜能可以通过三个层面验证,即帮助年轻人在学校的其他学科、在毕业后的工作和在日常生活中均取得成功。

(一)学业的成功与图式化思维

认知研究已经表明,所有的学习都是相互关联的,对新知识的建构或图式与先前的理解或经验密切相关。迁移的概念是指在一种语境中的学习有助于在另一种或其他可能不同的语境中的学习。多项研究表明,高中生上的艺术课越多[4],他们的数学[5]和SAT语言成绩(Deasey,2005)就越高。凯瑟罗尔(Catterall,2002)引用了一项针对25000名学习艺术的中学生的全国性研究,这些学生的标准化考试成绩超过了那些没有或很少学习艺术的学生。音乐教学可以促进数学技能所必需的时空思维的发展,同时也促进了对于比例模式和比率的学习。从整体的文化层面来看,艺术对学校本身及社区都有全方位的积极影响。越来越多的证据表明,学校已经全面地将艺术融入他们的课程中,除了提高学生成绩外,还在与院校的合作中、与家庭和社区的协作中取得了丰硕的成果(如《北卡罗来纳的A+学校项目》,Deasey,2002)。A+学校是那些在学业表现指数上超过当地和全州同等院校的学校,这些学校的教师也重视“教育中的艺术、艺术融合和教师协作”[6]。在一项对俄克拉荷马州的60所学校为期5年的研究中,那些在八项标准上获得A+的学校都将艺术融入学校的日常生活中,这既是为了提升其他课程内容,也是为了艺术的目的。[7]《有教无类法案》让被边缘化的贫困人群在艺术方面的落后境况雪上加霜。

在开展艺术教育的地方,学生们在学习和成就的迁移、养成解决问题的技能,以及养成自律的、自尊的、富有自我效能感的重要社会生活技能等方面,都表现出了极大的进步(教育政策中心,2006年)。艺术教育合作机构2006年一份名为“第三空间:当学习很重要”(Third Space: When Learning Matters)的研究发现,那些列于其研究报告一级标题的学校(它们位于经济欠发达的社区)往往处于这样的境地:学生和教职人员普遍感到气馁、挫败感盛行、梦想已然幻灭;但艺术的介入让它们重新焕发了生机,转而形成了充满可能性、希望和成就感的令人振奋的文化。VH1拯救音乐基金会的拨款使得一些纽约公立学校能够购买电吉他和键盘,此项资助见证了这些年轻音乐家在触类旁通地学习阅读、数学和科学时所取得的积极成果(Whitmore,2007)。《让每个学生成功法案》提议改善学校整体氛围,并指出学生应有机会获得高质量的全面学习的条件。虽然这一提议在一定程度上是对学校心理咨询师与护士来说的,但也同样关涉通常所谓的“特殊教育”的体育教育、戏剧、美术以及音乐。可以说,那些进行特殊教育的老师不仅在知性层面认识他们的学生,而且在情感层面也了解学生。老师们的工作要涉及学生的社会情感,他们对这些学生的了解也就更为深入。当那些在校期间触犯过青少年法规的学生,要重新融入学校的日常生活时,常常首先给他们安排音乐、摄影和美术课程。

《让每个学生成功法案》的中枢内容是主张所有学生,包括成绩优异的学生、英语学习者、有特殊需要的学生、在追求成功的路上遭遇障碍的学生和有纪律问题的学生,都应该有机会接触富有创造性的艺术课程,以及各个领域严格的、高质量的课程。

(二)工作的成功与“平坦世界的必备技能”

鉴于弗里德曼(2007)的“平坦世界”思想(flatworld thoughts)所形成的国家利益,艺术可以帮助学生形成多种技能的概念建构是非常深刻的。那些定义了后二战时代的工作岗位一去不返,那些工厂、高炉、炼油厂、机械车间和汽车装配厂趋于消逝。据弗里德曼说,这些工作和其他数以千计的工作已经以自动化、数字化或外包的方式来完成。在印度或中国,这些工作只需占用一小部分的成本;在笔者年轻时代的美国,这些工作就已不复存在了。以前从未有如此多的人拥有同样的获取知识的途径;如果说知识就是力量,那么大企业和CEO世界中垂直的结构层级已经扁平化,转而表现为获得渠道、机遇和成功的水平方向的可能性。与文明史上的其他关键时刻不同,这一次之所以具有深刻的决定性,是因为它的速度之快,随之而来的是供“追赶”的时间是如此紧迫,以及它所需要的巨大变革。在这个全球化的时代,无论是为了高难度的考试而教学,还是传授碎片化的信息,以及固守某一知识体系,都不足以使我们的学生在21世纪发挥自己的价值并享受自己的生活。通过审美教育,并与弗里德曼对新员工协同工作的呼吁相应,学生们必须体验到自己是一个由批判性和创造性思考者组成的协作团队中的一员。[8][9]图3是好奇心和创造力的范例,反映了21世纪的新世界中美育角色的概念建构:

图3 好奇心和创造力的范例

当艺术成为学生教育的一部分时,研究表明,弗里德曼所说的批判性和创造性思维能力,以及解决问题和推理能力都有所提高。[10]邓巴进一步发现,通过视觉艺术工作室的课程,学生在做决定时的想象力、密切观察力、专注力和明辨力等思维属性得到了增强。[11]希斯(Heath)、拉森和布朗(R. Larson & J. Brown)、L·M·史蒂文森(L. M. Stevenson)、K·德莫斯和T·莫里斯(K. DeMoss & T. Morris)都发现艺术能强化情感发展、自我意识、自我效能感和自信心,进而提高学业成就。[12][13][14]

(三)协同工作

这并不是要把教育降低到一种技能学习的水平,而是要承认学生们欣然接受了学习领域的不确定性,并把它视为一种自然状态、一个平台,以此作为跳板,他们能成为21世纪所需要的企业家。个人的成功在于他/她在合作团队中协同工作的能力,其指导原则是:

保持好奇心而不是随大流

根据语境来定位信息的批判性思维

信息应由共同探究来发现并由社会批判所驱动

概念化的、基于理念的思维和学习

学习认识万物间的互相联结

学习从文化的角度来定位概念和新思想

能适应知识持续快速更迭的创造性思维

将创造性思维体认为一种常态

具备在艺术和技术方面提出新想法和解决方案的能力

通过集体身份认同而产生新想法并进行协作

交流互动

人际沟通

具有公民责任感,能以尊重和放松的态度在不同文化中流畅转换。

美国劳动力技能委员会2006年的一份报告指出:“全世界最好的雇主将寻找世界上最能干、最有创造力和最有创新力的人,并愿意为他们的服务支付最高的费用。”报告指出,创新、自律、组织性、灵活性和适应能力是宝贵的工作技能。

(四)生活技能

这种新的知识民主化见证了人类深刻而持久的参与需求,以及发出自己声音的需求,这也正是美育长期以来一直致力于解决的需求。在我们学生的一生中,他们将不得不与社会打交道,社会能力的培养要依靠他们的美育经验所形成的思维习惯。在正规教育中,想象力这种至高无上的感知经常被忽视,但它或许能通过美育得到保护,并在这些学生的整个生命中得到培育,因为它是成长和终身学习的精髓。

从历史上看,通过戈特沙尔克(Gottschalk,1971)、布劳迪(Broudy,1971)和杜威(Dewey,1934)的论著,我们已经从移情特性、帮助塑造性格和人格的心理作用以及增强我们自己的审美反应等多个方面,对美育进行了辩护。经由美育,我们可获得富有洞察性的历史讯息和对人性的深刻认识;我们很高兴看到这两种观点,二者或许都有可行性。对孤立主义观点的质疑很简单:艺术是对人类其他活动的模拟。工具主义观点面临的挑战在于,除了表面呈现的效用之外,知识本身就是一种回馈。那么,关于审美教育,是否已经可以高枕无忧?或者说对于艺术,学生需要理解与学习的程度,取决于他们从流行文化中所获得的自身经验?又或者说正式教育有责任组织更正规但同时也与审美更相关的体验活动?此外,为什么即使93%的受访美国人表示艺术是良好的全面教育的重要组成部分,即使《有教无类法案》将艺术定位为对其他学科有积极影响且具有至关重要的自身价值的核心学科,但在财务困难时期,艺术仍是首当其冲的削减对象?(2005年5月哈里斯民意调查)随着《让每个学生成功法案》取代了《有教无类法案》,各地方和州在考试和评估方面的管理得到了更合理的关注。然而,随着向全国性课程的迈进,以及最近许多州的抵制,艺术课程所受到的侵蚀已经不可否认并令人不安。亚里士多德认为,审美体验可以缓解紧张,平息破坏性冲动,此观点并不像新世纪所要求的那样具有包容精神。康德认为,审美体验能解决较小的自我冲突,同时有助于创造整体的和谐,这一主张必须纳入“21世纪新社区”的内涵之中。

另外,赫伯特·里德(Herbert Read,1955)令人信服地观察到,艺术一直是种手段,借此一个民族能够一步步渐进地理解事物的本质;但在21世纪,这一说法的基础已经不再充分。

四、社会公正的观点

2009年和2010年,公立小学和94%的中学普遍开展了音乐教育。然而,这些数字背后的事实是,每1000名学生只有一名音乐教师。学生人数在500人以下的中学只有81%提供了音乐教育,而学生人数在1000人以上的中学,这一比例是98%。因此,全国有210多万学生没有接受过音乐教育。作为一门学科,当其他内容领域开始觉得处于共同核心课程和州立考试活动的边缘时,大众在跨领域的游历中享受着艺术的丰富多彩,在礼堂中唱歌和演奏,在各种场所展示他们的作品。而这作为艺术,仅是对少数人而言。我们一直在推行最低限度的艺术教育。早在四年级的时候,学生们就开始参加唱诗班的选拔;而在通识音乐课已经过时的中学,学生们在他们的天赋有机会得到发展之前,就转而学习其他选修课程。五年级的学生可以选择加入乐队,或者根据整体的伴奏需要而学习管弦乐器。学生很少有机会体验戏剧世界,直到他们升入初中高年级或高中。例外的是,所有“出去”演出的学生都发现自己会表演。舞蹈课几乎不存在,只有视觉艺术试图吸引更广泛的受众。我们是准备让年轻人发挥创造力,回答尚未提出的问题,还是重视在比赛中表现出色,获得艺术奖学金?关于社会公正又如何呢?学生是否因为他们的“邮政区号”而遭受了不公平的教育经历?“边缘青少年的艺术与成就”的纵向研究表明,社会经济地位(SES)较低的学生受益于高质量的艺术教育。然而,许多为贫困儿童和贫困家庭服务的学校,开设的是艺术综合课,而不是音乐课。美国国家教育协会(National Education Association) 2012年的一份报告显示,高水平的艺术参与度与社会经济水平最低的那四分之一学生能够毕业、修完微积分、行使投票权、从事志愿工作和取得学士学位之间存在直接关联。

温德尔·贝里(Wendell Berry)认为,我们正在成为一个狭隘的“榨取型社会”(extractive society);因为我们开始意识到,与我们原先的逻辑和预期相反,我们实际上已经“被自身的力量所削弱,因自己的财富而贫瘠”。或许,作为一个国家,我们正在推行“走向灭绝的竞争经济学”(competitive economics of extinction)。雷默(2003)和他的研究伙伴花了大约30年的时间才认识到艺术对其听众所具有的潜在价值,即审美教育应该为年轻人(如神经科学家、教育理论家、民族音乐学家、人类学家、文化批评家、听众)充当“功能主义”(functionalist)的角色。然而,年轻人如此无着又孤立地游移于这个世界,与这个世界的联系纽带仍然存在明显的缺失。美育的本质在于打造共同体。它要求我们不仅分享我们都珍视的东西,而且也分享我们都在追寻的东西。我们的学生生活在一个多元化的世界里,这个世界与那些站在讲台上的以及那些写美育相关文章的教师的经历相去甚远。尽管有电子邮件和手机这样的沟通工具,但到目前为止,千禧一代仍然被认为是复杂难懂、油盐不进的。然而,这些差异恰恰可以通过艺术教育的目标来调和,而这些目标也隐含在美国教育本身的总体目标中:民主、平等主义和实现个人潜能。不管它们是21世纪的必备技能,还是体现着我们在广阔的意义世界中的自我定位(Bowman,2003),我们对生活更充实的每一种渴望都继续见证着审美体验的必要性和重要性,而不是以牺牲审美体验为代价。

五、结论

卡特里娜飓风过后,我走在路易斯安那州湖景镇寂静得可怕的街道上,穿过整个社区去搜寻需要帮助的人,在这四个小时的步行过程中,我只碰巧遇到了一个人。风暴摧毁了她价值50万美元的房子,所有值钱的东西都被冲到了曾经是人行道的地方,变成了泥泞的一堆。在废墟的阴影下,我问她是否需要帮助,“不,我只是在找我父亲画的一幅画,它记录了他是谁,这是我最大的财富”。她返回这里,并不是为了那歪斜在破败通道处的蒂芙尼水晶吊灯、那布满污泥和碎屑的奇彭代尔(Chippendale)生活家具、那掩埋在一堆CD下的昂贵的娱乐系统、破碎的盘子和断臂的瓷娃娃,甚至也不是为了抢救她那5000册的藏书。

她回来只是为了一幅画,现在她正把它温柔地抱在膝上,轻轻地把上面干了的泥擦掉。这幅画描绘了她父亲的生活世界,承载着一个曾经给她带来安全感的世界的意义。飓风过后,许多选择对墨西哥湾的灾害做出回应的人是艺术家和音乐家,这并不奇怪。他们追随自己感性的方面,并因为这种感觉是如此熟悉而拥抱它。但是,作为一个民族,我们是否正在失去我们的同情心,我们生命中那个去接纳他人的部分:尝试去理解他们的经历、他们的困境,至少是他们的观点?鉴于国家对遭受风暴灾害的人们所做的应对,我想说“不”,我们没有;但我们必须坚持向我们的年轻人教授艺术,教他们让函数起舞,教他们看到自己的音乐,教他们细嗅历史的气息,教他们摈弃目前隐约可见的文化失忆症。因为艺术是对独特的“我”和个体“他者”的一种完成、一种确证、一种阐释。审美经验是一个民族的显著编年史,是对他们的生命和他们所信奉之价值的颂歌,是在他们久逝之后而为他们代言的终极声音。[15]“只有通过艺术,我们才能走出自我的局限,了解他人对宇宙的看法,这与我们自己的看法不尽相同;我们也才能看到原先闻所未闻的风景,这对我们来说就像月球上的风光一样。幸好有艺术,我们看到的不再是一个单一的世界、一个囿于我们自身的世界,而是看到它成倍地叠加,直到呈现于我们面前的世界与那些具有独创性的艺术家一样浩繁。”(Proust,1948)。