急性缺血性脑卒中患者不同时间窗静脉溶栓临床分析

孙新帅 李文波 黄 煜

郑州大学附属洛阳中心医院,河南 洛阳 471003

急性缺血性脑卒中(acute ischemic stroke,AIS)是常见的脑血管疾病,患者主要表现为口角歪斜、一侧肢体麻木无力、意识障碍等[1-4]。由于AIS的致残、致死率均较高,如何提升患者的治疗效果及预后成为临床关注之一[5-6]。现阶段临床普遍认为早期溶栓治疗是恢复AIS患者脑组织血流的重要手段之一,该治疗方案不仅创伤小,易被患者接纳,且其操作简单,易于临床实施。重组组织型纤溶酶原激活剂(rt-PA)是静脉溶栓治疗的常用药物,其应用于AIS患者的溶栓治疗中已获得国内外较为广泛的认可[7-8]。然而,rt-PA用于AIS治疗的时间窗狡窄,近年来关于治疗时间窗的研究十分火热,部分学者主张在发病后4.5 h内进行rt-PA静脉溶栓治疗,也有部分学者指出在影像学筛查的指导下对发病6 h内的AIS患者采取rt-PA静脉溶栓治疗仍能获益,可一定程度改善患者预后[9-10]。为进一步探讨不同时间窗的急性脑梗死患者静脉溶栓的效果及预后,本研究回顾性分析了2017-01—2020-01郑州大学附属洛阳中心医院采用rt-PA静脉溶栓治疗的AIS患者的临床及随访资料。

1 资料与方法

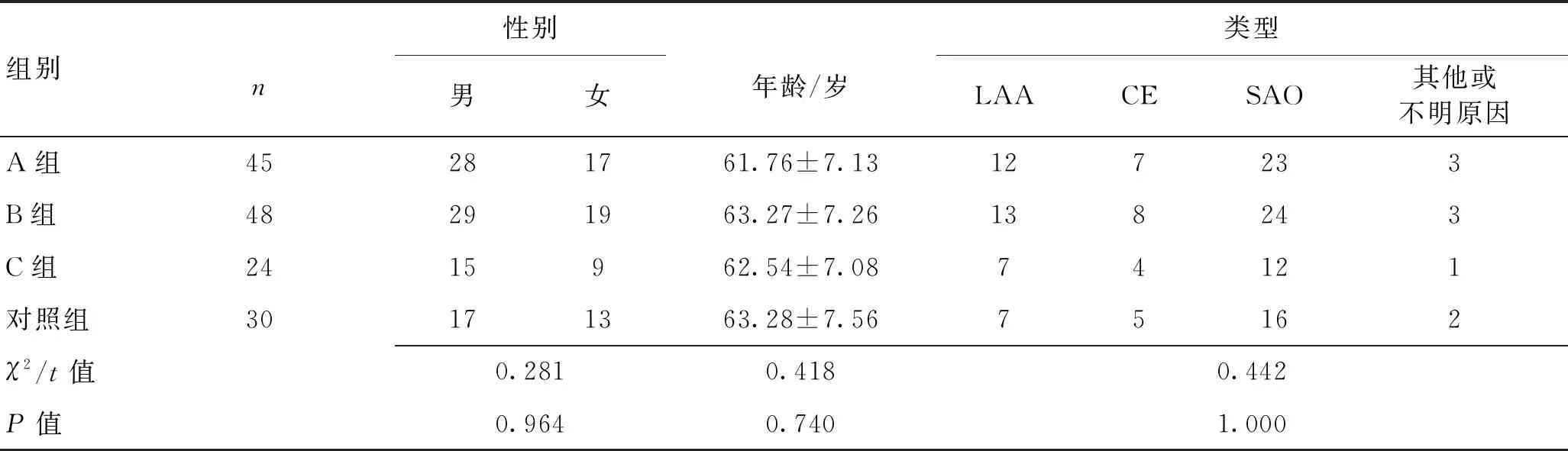

1.1一般资料选择2017-01—2020-01郑州大学附属洛阳中心医院采用rt-PA静脉溶栓治疗的117例AIS患者为溶栓组,根据接受静脉溶栓治疗时间分为3个亚组:A组(发病至治疗时间≤3 h)、B组(3 h<发病至治疗时间≤4.5 h)48例、C组(4.5 h<发病至治疗时间≤6 h)24例,另选取同期未在6 h时间窗内进行溶栓治疗的AIS患者30例为对照组。4组间临床资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。本研究经医院伦理委员会批准。

表1 4组临床资料对比Table 1 Comparison of clinical data among the 4 groups

1.2纳入及排除标准纳入标准:(1)均符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2014》中AIS的相关诊断标准;(2)年龄18~80岁;(3)发病至入院时间不超过4.5 h;(4)入院时收缩压(systolic blood pressure,SBP)≤185 mmHg,舒张压(diastolic blood pressure,DBP)≤110 mmHg;(5)具备静脉溶栓指征,神经功能损害体征持续1 h以上,美国国立卫生研究院卒中量表(National Institute of Health stroke scale,NIHSS)[11]评分4~24分;(6)无凝血障碍,未口服抗凝药物;(7)均完成3个月的随访,临床及随访资料完整。

排除标准:(1)经头颅CT、MRI等影像学检查,伴颅内肿瘤、脑出血或存在大片低密度病灶;(2)伴癫痫、严重心力衰竭、心肌梗死、主动脉夹层分离或肝肾功能不全;(3)合并严重糖尿病、严重感染;(4)既往有颅内出血史;(5)近3个月内有神经外科手术史、脑卒中史、颅脑外伤史;(6)近3周内有胃肠道出血,近1周内有动脉穿刺史等;(7)既往卒中遗留明显后遗症,改良Rankin量表(modified Rankin scale,mRS)评分<2分;(8)伴其他影响肢体活动、言语功能疾病;(9)临床及随访资料不完整。

1.3方法对照组予保守治疗,包括抗血小板、神经营养药物及调脂、降压其他对症治疗。溶栓组各亚组用药方案一致,常规予血压控制、纠正水电解质平衡、降颅压、脱水肿及神经细胞保护干预等治疗,采用rt-PA(德国Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG,注册证号 S20160055)进行静脉溶栓治疗,剂量0.9 mg/kg(最大不超过90 mg),先静脉推入总药量的10%,再将剩余药物以生理盐水稀释后静滴,静滴时间不超过60 min。于溶栓治疗24 h后复查脑部CT、MRI等,确认无出血转化后可行抗血小板、神经营养药物及其他对症治疗。各组患者均开展早期康复治疗,并随访至治疗结束后3个月。

1.4观察指标(1)临床疗效:按照治疗1周后NIHSS评分改善情况将临床疗效划分为4个等级:基本痊愈,NIHSS评分降低>90%;显效,NIHSS评分降低46%~90%;有效:NIHSS评分降低18%~45%;无效:NIHSS评分降低<18%或NIHSS评分升高。总有效率=(基本痊愈+显效+有效)/总例数×100%。(2)脑血灌注指标:记录入院时、治疗1 d后各组脑血流量(cerebral blood flow,CBF)、平均通过时间(mean transit time,MTT)。(3)预后:记录治疗前、治疗3个月后各组Barthel指数[12]、改良Rankin量表(modified Rankin scale,mRS)[13]评分,Barthel指数总7分100分,分值越低提示独立生活活动能力越弱;mRS评分0~6分,分值越低提示功能障碍越小。(4)不良事件:记录溶栓组患者溶栓治疗后发生出血性脑梗死、脑实质血肿、症状性出血、消化道出血、牙龈出血等情况。

2 结果

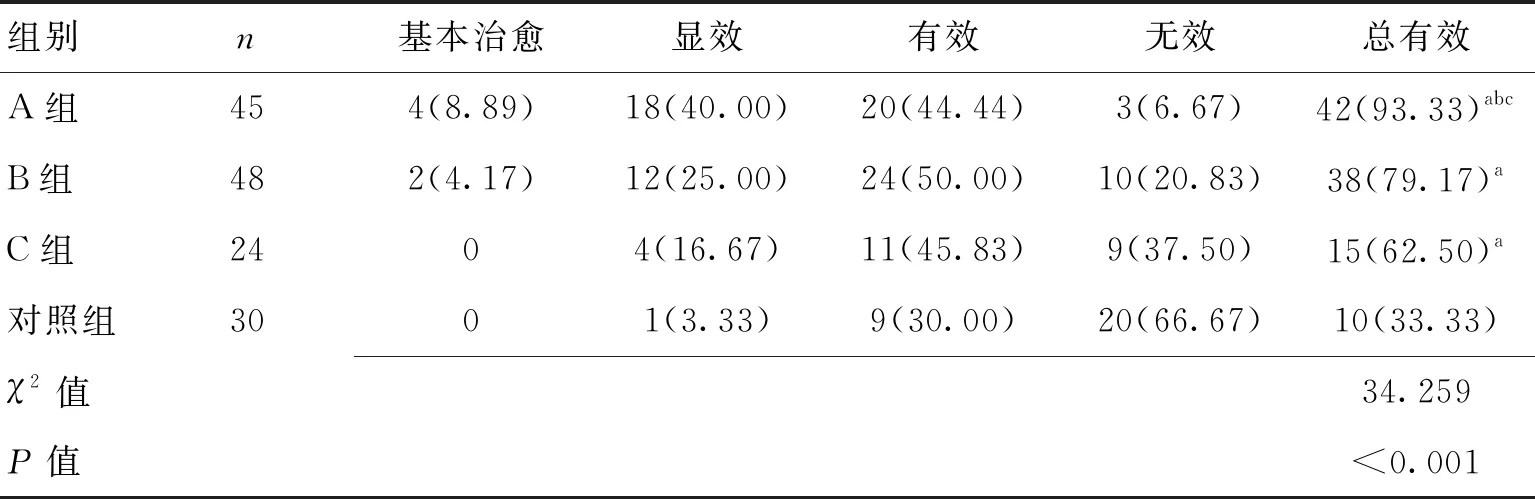

2.1临床疗效A、B、C组及对照组的总有效率分别为93.33%、79.17%、62.50%、33.33%,A、B、C组总有效率均明显高于对照组(P<0.05),且A组总有效率明显高于B、C组(P<0.05)。见表2。

2.2各组脑血灌注指标比较治疗后1 d A、B、C组患者的MTT指标明显下降、CBF指标明显上升(P<0.05),且A、B、C组下降/上升幅度大于对照组(P<0.05),但A、B、C 3组间比较差异均无统计学意义(P>0.05)。见表3。

2.3各组预后情况对比治疗后3个月时,A、B、C组患者的mRS评分明显下降、Barthel指数明显上升(P<0.05),且A、B、C组下降/上升幅度大于对照组(P<0.05);A、B、C组间比较,A组Barthel指数明显高于B、C组,mRS评分明显低于B、C组(P<0.05),B组Barthel指数明显高于C组(P<0.05),但mRS评分与C组比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表4。

2.4溶栓组患者不良事件发生情况A、B、C组发生出血性脑梗死、脑实质血肿、症状性出血、消化道出血、牙龈出血等不良事件差异无统计学意义(P>0.05)。见表5。

表2 各组临床疗效对比 [n(%)]Table 2 Comparison of clinical curative effect [n(%)]

表3 各组脑血灌注指标比较Table 3 Comparison of cerebral blood perfusion indexes in each

表4 各组预后情况对比 (分,Table 4 Comparison of prognosis of each

表5 溶栓组患者不良事件发生情况对比 [n(%)]Table 5 Comparison of adverse events in thrombolysis group [n(%)]

3 讨论

研究显示AIS患者发病后缺氧缺血的脑组织就开始受损,引发自由基连锁反应,造成脑组织缺血坏死,且常呈现出进展性扩张趋势[14-16]。尽管已坏死脑组织所致的损伤不可逆,但脑梗死病灶周围缺血半暗带所致的损伤仍具可逆性,因此治疗AIS的关键在于尽早挽救缺血半暗带,恢复梗死部位的血流再灌注,缩小最终梗死面积,从而达到最大程度减轻患者神经功能损伤、促使患者神经功能恢复的目的[17]。早期行静脉溶栓治疗是目前公认的能有效挽救缺血半暗带的措施之一,然而关于AIS患者最佳治疗时机尚未统一,静脉溶栓时间窗的合理确定对于指导治疗意义重大。

rt-PA是采用基因重组技术研制的第2代溶栓药物,能通过激活纤溶酶原促进纤维蛋白降解,药理过程特异性高,局部溶栓效果强且安全性优于第1代链激酶[18-20]。美国国立神经病与卒中研究院1995年的研究表明,在AIS患者起病3 h内使用rt-PA进行静脉溶栓治疗是安全有效的,能显著降低患者致残率[21]。随着研究的进展,欧美国家卒中指南于2009年初进行了更新,指南将rt-PA静脉溶栓治疗的时间窗选择从此前推荐的3 h延长至4.5 h,表明在起病3~4.5 h内接受rt-PA静脉治疗亦是安全可行的,有利于改善患者预后[22]。国际卒中试验-3(IST-3)协作组进行了一项国际多中心、随机、开放性治疗试验,将部分发病时间<6 h的患者纳入研究,结果表明部分发病6 h内接受rt-PA静脉治疗的患者也能从中获益,但溶栓时间越早患者预后情况越好,发病3 h内行rt-PA静脉治疗仍是最佳的时间窗[23]。本研究显示接受rt-PA静脉溶栓治疗的3组患者的临床总有效率均高于对照组,但各组间的疗效相当,并未见明显差异。同时脑血灌注指标检测结果显示,经rt-PA治疗后1 d溶栓组患者MTT、CBF明显优于对照组,但各组间比较差异无统计学意义。上述结果提示不同时间窗内接受rt-PA静脉溶栓治疗均能显著改善患者脑血灌注指标,减轻神经功能缺损,对于发病后4.5~6 h就诊的患者,经影像学筛查评估后采取rt-PA静脉溶栓仍能获益[24-26]。

本研究还发现,相同剂量rt-PA溶栓治疗后3个月溶栓组患者的mRS评分、Barthel指数明显优于对照组,且发病3 h内接受溶栓患者的上述指标显著优于时间窗3~4.5 h及4.5~6 h的患者,提示AIS患者发病6 h内行rt-PA静脉溶栓治疗可以显著改善预后,证实4.5~6 h时间窗rt-PA静脉溶栓治疗仍具有可行性和必要性,但仍需争取早期进行溶栓治疗,溶栓时间窗越短,患者的预后可能更佳。CAMPBELL等[27]应用头颅CT或MRI灌注成像手段客观评估发病4.5~9.0 h的卒中患者脑组织损伤程度,指出通过影像学技术手段能够指导此类患者进行静脉溶栓治疗,对拟定个体化方案十分有益。有观点指出,对发病时间较长的AIS患者行溶栓治疗,可能更易使梗死部位的脑细胞发生出血性转化,增加溶栓不良事件发生风险[28]。本研究则显示,发病4.5~6 h内患者行溶栓治疗后发生各不良事件的比例并未显著高于发病<3 h及3~4.5 h内的患者,提示4.5~6 h时间窗可能仍然是有效且安全的,可能与本组病例选择有关,>4.5 h时间窗患者均经临床慎重评估后才行rt-PA溶栓治疗,这也提示在今后的治疗中,对于具有丰富rt-PA溶栓治疗经验的医院,应当在充分、全面评估患者病情的情况下才能将溶栓窗口适当延长至6 h,以便让此类经谨慎评估选择的AIS患者更大获益[29-31]。

在AIS患者起病6 h内予rt-PA治疗均有良好疗效及预后,且患者治疗越早,其疗效及预后可能更佳,临床对于4.5~6 h的rt-PA静脉溶栓时间窗仍有进一步探究的空间。