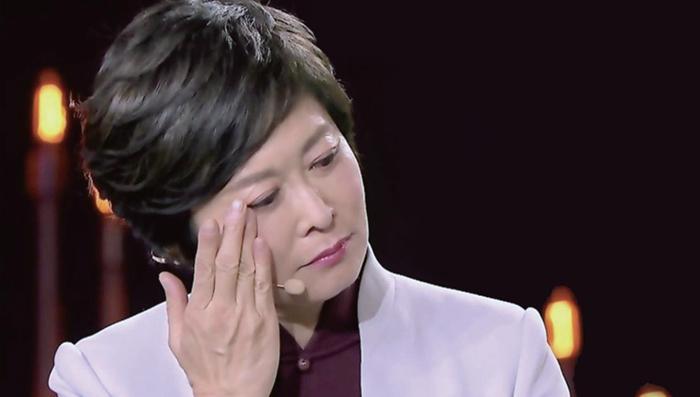

为亲爱的妈妈送行

敬一丹

这一天妈妈走了,在她90岁这一年,在我64岁生日这一天。

2019年4月27日,这一天到来时,我在三亚哈医大鸿森医院,妈妈就昏睡在身旁的床上,我还不知道,妈妈能不能醒来。她陷入昏迷状态好几天了。肺癌折磨了她一年半,有过种种痛苦,有过种种挣扎,有过两次病危通知。而此刻,呼吸深大、腹水、衰竭……让我愈发不安。以往,这么长时间的昏迷还没有过,医生说,没有多少时间了。凌晨,我期待妈妈醒来,哪怕短暂的清醒。我握她的手,妈妈偶尔会轻轻地回握,这是清醒的?还是无意识的?

早晨,生日面,无声地摆在我面前。姐弟一直都在病房里,我们彼此都没有提我生日的事。没想到,小弟悄悄地用电磁炉煮了一碗面,荷包蛋在绿绿的菜叶间,面汤冒着热气。我的泪,滴在面碗里。妈妈依然没有醒来。“儿生日,娘苦日”,这话说的不仅是当年,也是说的今天啊!在女儿的生日里,妈妈正受着怎样的苦!妈妈昏迷着,昏迷着。太阳升起,我想和妈妈说话,而妈妈紧闭着眼睛,呼吸声音粗重。我看着妈妈,在微信里写下:“妈,爱你,64年前,你给了我生命,今天,我和妈妈在一起,每一次心跳,每一次呼吸……”我知道,妈妈多日不动枕边的手机了,她已经不能看我的留言,但,以往每个生日我都会和妈妈交谈,有时是面对面,有时是写信。今天,我想对妈妈说的话,却无处可说!这些话留在哪儿呢?天地之间,哪里能被妈妈感知?就随着微信留在云里吧!这一天,分分秒秒,都是揪心的。连接在妈妈身上的一根根管子输入、输出着液体,支撑着生命,衰竭的症状愈加严重,能不能熬过去?妈妈曾过了好几关,这一关,是最后一关?

上午,李慧灵医生来了。她是301医院海南医院的主治医生,妈妈在301医院住院期间和出院后,她一直关注着妈妈的病情。她带来便携式气管镜,在床边为妈妈吸痰。吸痰器安装的过程,医护人员忙碌起来,病房的气氛紧张起来。当床头的显示屏上出现了妈妈气管内部的图像时,我的心疼起来了,不忍看……李慧灵致电肾科专家,对方说:“没救了。”李慧灵主任和鸿森医院的高滨主任、何晓枫主任低声交谈,护士们进进出出。各种生命指标在监视器上显示着,医生用冷静的声音告诉我们:还有24小时到48小时,今晚比较危险。倒计时!

下午,我们接来了爸爸。阿尔兹海默症虽然让爸爸忘掉许多事情,但对妈妈,爱恋依然。他走进病房,轻轻握着妈妈的手。我们不忍心告诉爸爸,这是最后的见面。妈妈没有睁眼,爸爸有些茫然,我们说:妈妈睡了。妈妈穿着淡紫色的睡衣,一直“睡着”,她不知道,爸爸也不知道,这是他们的永别。太阳落了。天黑了。妈妈的呼吸越发困难,她的肩头剧烈抖动,一呼一吸,都竭尽全力,一分一秒,都揪着我们的心。夜色里,妈妈的气息越来越弱,呼吸的指标几度呈零,又几度升上来,妈妈顽强的生命力震撼着我。

在病房,王欣医生说:“人临终时,听力是最后丧失的,有什么话,你们就和老妈说。”随后,李主任示意医生护士走出病房:“让家人在一起。”真的是最后时刻了?妈……我想说,却说不出来。时间一秒一秒过去,终于,我伏在妈妈耳边,说:“妈,今天是我的生日。”妈妈没有回应。我又哽咽了……“妈,你给我的生命,我会更珍惜,妈!”不知道妈妈听到没有,她昏迷着。

21:04,妈妈走了。64年前的这一天,给了我生命的人,在64年后的这一天,告别了生命。4月27日,这个日子,是怎样的安排?是巧合?是隐喻?在妈妈的生命里,在我的生命里,这个日子,意味着什么?这一天,从此不同,以后每年的4月27日,我都面对一个问号,一个谜。

2018年4月的三亚。椰树的影子映在游泳池里,妈妈在游泳。88周岁的老太太了,仍然像年轻时一样喜欢游泳,我想起妈妈在松花江游泳的样子,在北戴河游泳的样子。她不紧不慢,动作舒缓,头露在水面。我有点儿担心,游到她身边。妈妈一如既往不需照顾的样子,挥手说:“我没事儿,我现在都注意了,你看,我靠边游,要是没力气了,马上就能扶着。”她看着池水:“过去我能游十圈八圈,现在就能游一圈两圈。”安静的池边,只有我俩。妈妈目光直视着我,平静地问:“我是不是喉癌?”我知道,我们之间会有这样的对话,迟早会有。

半年前,2017年10月10日,妈妈在哈尔滨医大二院体检,CT片子上出现了问题。小弟告诉我这个消息,我第一次听到“纵隔”这个生词,第一次知道在气管和食管之间有这样一个存在,第一次理解医生说的“占位”,就是老百姓说的“长了不好的东西”。这个坏消息,我们没有告诉妈妈。最初的日子,我们姐弟常常这样想:反正没有什么异样的感觉,也许没事呢!老妈不知道,没有精神负担,也许更好吧!顺其自然吧!进一步的检查还做不做呢?总得弄清敌情,才有更明确的诊断吧?就这样观察着,犹豫着,我们心里藏着秘密,装作轻松地过了2018年的新年,过了春节,症状出现了。妈妈经常发烧,反反复复,体重渐减,体力明显下降。过去,她每天去海边,后来,她已经不能走到海边,开车带她去,在海边坐一会儿,就很吃力了。我们瞒着妈妈做一些检查,验血做基因检测、PET-CT请专家会诊。我们私下里紧锣密鼓,面对妈妈轻描淡写,我们跟妈妈谎称,这些检查是为了治疗发烧咳嗽,妈妈没有详细问,我们也不敢多说。

终于,今天,在游泳池边,妈妈发问了:“我是不是喉癌?”我停了一下,看着妈妈,盡量平静地说:“不是喉,是纵隔。妈,有问题也有办法。”我说了“有问题”之后,立刻说“有办法”,重音强调的是:有办法。妈妈听着,缓缓地说:“行啊,我都这么大岁数了,该走了。”终于,妈妈自己说出了“癌”这个字,这个字,不再是我们之间的禁区了。后来,妈妈主动和亲友说:“我得癌了。”妈妈也许早就猜到了。妈妈是个特别明白的人,在她身体出现种种症状的时候,她能不猜想吗?也许,在一个个不眠之夜,她曾苦苦猜想,然而,久久地,我们没有正面相告。我曾经对我女儿说:将来我如果有病,一定告诉我实情,相信我的判断,尊重我的权利,我有知情权。我要自己选择治疗方式,自己决定如何度过生命的最后一段时光。可是,为什么,我作为女儿,对妈妈却迟迟没有做到?直到她面对面直接发问?其实,妈妈直面癌症,比我想象的更镇静,更坦然。

告诉了妈妈以后,接下来的检查、治疗,妈妈就容易接受了。之后,很多次要采取治疗措施时,我们都提前告诉她,她并不问很多细节,只要一个方向上的明白。方向上的明白,对患者来说,是获得了一种主动,了解生命进程,关系着生命的质量。至少,后来的日子,妈妈没有被蒙在鼓里。假如,她不知道自己的病情,在身体痛苦的同时,还要忍受精神的茫然,那生命的最后一段路,该是怎样的昏暗模糊!“不是还没死吗?”妈妈从病床边一步一步挪到卫生间,她越来越没有力气了,但仍不肯在床上洗脸,也不让别人帮忙。她身体靠在洗脸池的旁边,认认真真地洗脸。我站在妈妈身后,妈妈对我说:“我每天洗脸的时候要这样按摩耳朵,这样按摩眼睛……”很久,卫生间的水哗啦哗啦地响着,妈妈一丝不苟地洗完脸,又认真梳头,她把头发梳到耳后,用卡子把头发别整齐,那种黑色的钢丝小发卡,她用了几十年。一切收拾停当,妈妈才安心,回到病床上。

妈妈曾不止一次地跟我们讲,她的妈妈——我的姥姥的故事。姥姥生了11个孩子,活了7个。穷人家的孩子有个头疼脑热,当妈的怎么做呢?早晨,姥姥会大声叫所有的孩子起床,包括正在生病的孩子。她对着发烧不肯起床的孩子说:“不是还没死吗?!都起来!梳头、洗脸!”于是大大小小的孩子都养成了一个习惯,不管怎样难受,不管怎样头疼脑热,大清早都得起来,梳头、洗脸,收拾利落。如果病得实在坚持不了,可以再躺下,也不能大铺大盖的,就那么躺着。“不是还没死吗?”从小听着这句话,孩子们心里都种下一颗种子,让孩子们在有病有灾的时候有了一种态度——没死,就好好的,该干啥干啥,别那么娇气。不识字的姥姥,用这句话,影响了子女的一生。我妈晚年病了以后,只要她能起来,就一定会起来梳头、洗脸,收拾妥当。妈妈平时并不是一个在意打扮的人,她没有过一支口红,没有过一支眉笔,也没有过一盒粉底。她只是保持自己干净利落的样子,更是以一种积极的精神状态,面对她的孩子们。

妈妈的病越来越重了,甚至从床前挪到卫生间,都成了不可能。即使是这样,她每天也要在床上完成洗脸、梳头,好像这是每天早晨的一个仪式——太阳升起来了,人醒过来了,起床了,开始新的一天了!小弟特别理解妈妈的内心需求,在妈妈无力梳头、头发散乱的时候,他给妈妈送来了各式各样的发网,拢住纷乱的头发。妈妈一个个地试这些发网的时候,我一边感动于小弟的细心孝心,一边理解着妈妈的心思。

快过年了,我们都预感到,这是妈妈的最后一个春节。妈妈在病床上,每当要和孩子们视频的时候,总是振作精神,带着笑容,眼神明亮,面对着镜头。孩子们远隔千山万水,在面对着老人的时候,有时竟很难察觉她已是重病之身,短短的视频给远方的孩子们一种错觉,以为她身体还好。其实在每个笑容背后,都有妈妈的坚持,甚至忍耐。当孩子要来病床边的时候,老妈更是振作精神。孙子的女朋友要来看望她了,她异常欣喜,充满期待。我姐姐理解老妈的心情,去给她买了新的衣服,使得老妈在和她期待的女孩见面的时候,不是穿着病号服。我妈妈一生喜欢红色,于是我姐买来的衣服有紫红色的、砖红色的,让妈妈挑选。妈妈在那天还破天荒地要求:“穿上袜子吧!”大家都说:“不必啦,三亚这么热,又是在病床上,不用吧?”但是妈妈一直在坚持着。那一天,妈妈的形象不是一个重病垂危的病人,而是一个热情坦诚、有凝聚力的大家长。

在最后的日子里,妈妈体力越来越弱,已经无力顾及自己的形象。但她内心的自尊,我们都懂。妈妈病卧中坚持自己下地大小便,开始还能去卫生间,后来坚持在床下,再后来下床都困难了。她能下地的时候,穿的是布鞋,后来变成了拖鞋,再后来变成了脚垫,到最后,她再也下不了地了。我收起妈妈的鞋,心里很难受,妈妈再也下不了地,只能在床上解决了。当妈妈不能自主大小便的时候,她内心是很痛苦的。看得出,她每次都试图自主解决自己的私密难题,可是她实在是无力了!在别人帮助她的时候,她常说:“唉,真没有用了!”“我怎么都这样了!”“唉,看你这个破妈!”妈妈的表达里,有对别人的歉意,有不好意思,也有对自己失去能力的懊恼。她受不了的不仅仅是身体上的无力,更有精神上的无奈。人最基本的生理需求,每天都要面对,当她没有一点自主能力的时候,万般无奈,困在了床上。昏迷之际,床上的妈妈已经对周围环境失去知觉。然而每当需要排便的时候,我还是会给她做一些必要的遮盖。如果妈妈清醒,她一定会在意的,即使妈妈不清醒,我们也要在意,即使到最后的时刻,也要维护妈妈想要的体面和自尊。即使是在医生面前,妈妈也会调动自己的全部力量,尽可能地呈现出最好的状态。医生来查房的时候,她经常说:“我挺好的!”我们都和妈妈说:“别光说好啊,要把你的真实情况告诉医生,医生查房的时候,要全面地了解你的状态。”可是妈妈还是每次都盡可能保持着自己的好状态,对医生说:“我挺好的。”

我妈先后在哈尔滨医大二院、北京301医院、海南三亚301医院和三亚鸿森医院住院,4所医院的医生护士们都对这位老太太有着共同的评价,说她乐观、坚强、开朗、自尊。妈妈和护士们相处的时候,有时很像奶奶和孩子们相处。在她状态好的时候,她和护士们谈笑风生。她内心里对这些年轻的医生护士充满信任和友善。她曾经拉着年轻的施医生的手说:“你是奶奶的保护神!”曲医生说,在一层楼的病房里,她年纪最大,病也最重,然而她的精神状态是最好的。王医生说,这老太太,让我们当医生的内心里有一种尊重。

(摘自长江文艺出版社《床前明月光:为亲爱的妈妈送行》)