农村留守儿童人际敏感性和同伴欺负的关系研究*

——基于孤独感的中介作用

卢 春 丽

(龙岩学院师范教育学院, 福建龙岩 364100)

近年来,随着我国城市经济的飞速发展,农村人口大量涌入城市,导致留守儿童数量逐渐增加。相比一般儿童,留守儿童缺少父母关爱,缺乏健全的家庭教育,更容易暴露在危险情境之中。2017年的《农村留守儿童心灵成长白皮书》显示,当前农村留守学生遭受欺负的比例高达58%[1]。有研究表明,农村留守儿童中遭受同伴欺负的现象极为普遍, 占比31.6%的留守儿童报告经常受到欺负,显著高于和父母住在一起的农村同龄人[2]。还有研究发现,农村留守儿童比其他孩子更容易受到性虐待,而且留守女生比男生更容易受到性虐待[3]。农村留守儿童是社会弱势群体,状况堪忧。缺乏父母的关爱和支持,导致留守儿童自卑、孤独、胆小、冷漠,害怕与人交往,甚至影响到日后的学习、生活。研究表明,具有童年期留守经历的大学生在人际敏感的得分上显著高于童年期无留守经历的大学生[4]。小学阶段曾受欺负者更容易在大学时出现人际关系敏感症状[5]。人际敏感性是一种“对他人行为、情感的过分觉知和敏感”[6]人格。高人际敏感性者更易与老师、同学发生冲突[7]。还有研究表明,中学生人际沟通和人际冲突解决策略对受欺负行为有显著的负向预测作用[8]3。因此,人际关系敏感的儿童更容易受到同伴欺负。对此,笔者提出假设一:农村留守儿童人际敏感性能正向预测同伴欺负。父母的长期外出、亲子关系的缺失也导致农村留守儿童孤独感增加。研究显示,农村留守儿童孤独感与心理健康的各因子均呈正相关[9],与受欺负和欺负他人的频率呈显著正相关[10],农村留守儿童孤独感水平较高[11],在学校也较少有朋友,有了冲突也更容易成为被欺负的对象。对此,笔者提出假设二:农村留守儿童孤独感能正向预测其受同伴欺负。此外,家庭环境、家庭结构和成员的改变会影响农村留守儿童的人格发展,导致其在与同伴交往时处于劣势,不擅长与人交流,安全感的缺失也容易导致农村留守儿童产生焦虑紧张情绪,对外界人和事较为敏感,更容易受到同伴欺负,影响他们的身心健康。

当前有关留守儿童受欺负的研究较少,在影响因素方面,前人研究较多的是父母教育的缺位[12]、家庭关系[13]以及留守学生的自尊、自我效能感、被他人接纳感[14]等方面的因素,人际敏感性、孤独感等方面对农村留守儿童的影响等方面的研究目前还是空白。已有研究显示,与非留守儿童相比,留守儿童有更高的内向性、神经质、敏感性和自卑感,更低的自尊和心理韧性,更多的抑郁、社交焦虑和人际关系敏感[15],留守儿童总体孤独感水平显著高于非留守儿童[16]。因为缺乏亲情,留守儿童努力寻求外界的社会支持与同伴的接纳与认可,但是,家庭教育的缺失导致留守儿童缺乏人际交往策略。有研究显示,初中生网络受欺负的次数与孤独感呈显著正相关[17],孤独感水平高的留守儿童更容易陷入同伴欺负行为。还有研究认为,留守儿童人际信任程度与孤独感呈显著负相关[18],也就是说,人际信任程度越低的学生,孤独感水平越高。农村留守儿童的父母不能给予其需要的安全感,导致他们对周围亲人、朋友的信任度降低,孤独感水平随之升高,其身边可利用的同学资源较少,也就更容易受到同伴的欺负。对此,笔者提出假设三:农村留守儿童人际敏感性通过孤独感中介作用影响其受欺负。

一、研究方法

1.研究对象

本研究中留守儿童的界定遵循联合国《儿童权利公约》中的年龄标准,综合学者们的界定,将留守儿童理解为因父母一方或双方外出务工导致亲子分离,且分离时长不低于 6 个月的 18 周岁及以下的未成年儿童。初中生处于青春期,多方面的压力更容易使其卷入同伴欺负中。因此,笔者选择初中生为研究对象。

以福建省龙岩市、泉州市7所农村中学的初中学生为对象,在课题组成员、学生助理以及农村学校教师的协助下,利用自习课对初一至初三的学生发放问卷。填写问卷前,各班教师向学生说明了本次调查的目的、意义和注意事项,学生根据指导语,以不记名的形式填写问卷。共发放问卷1 200份,回收问卷1 164份,其中,有效问卷1 107份,有效率95.1%,最终得出农村留守儿童463人,非留守儿童644人,留守儿童中,初一学生175人,初二学生153人,初三学生135人,男生235人,女生228人。

2.研究工具

(1)中学生人际敏感性问卷

使用赖运成编制的中学生人际敏感性问卷,包括41个项目、7个维度,即认同需要、分离焦虑、自卑性、警戒性、内倾性、疑人性、脆弱性。采用4级评分,得分越高则人际敏感性越高。该问卷信效度较高[19]21,在本研究中,各维度与总分的Cronbach’a系数在0.69—0.75之间。

(2)青少年孤独感问卷

采用邹泓修订的孤独感问卷,共21个项目、4个维度,包括纯孤独感、社交能力知觉、同伴地位评价和社交需要未满足感,采用5级评分,将所有项目加总计分,均分作为青少年孤独感水平的指标,均分越高表明孤独感水平越高[20]。本研究中,量表α系数为0.76。

(3)同伴欺负问卷

采用张文新等人修订的Olweus欺负/受欺负问卷中的受欺负分问卷,包括6个题目、3个维度,即言语欺负、关系欺负、身体欺负。采用5级评分,如果被试在一个题目上的得分等于或大于2,就被划分为受欺负者。得分越高,表明该生遭受欺负的程度越强[21]。该问卷总分及各维度在本研究中的Cronbach’a系数在0.61—0.82之间,重测信度在0.55—0.78之间。

3.统计方法

采用 SPSS 20.0对数据进行录入和初步分析,并用多元线性回归模型对数据进行中介效应分析。

二、研究结果

1.共同方法偏差检验

由于本次调查的数据均来自农村留守儿童的自我报告,可能存在共同方法偏差问题。因此,本次研究采用Harman单因素检验的方法对数据进行共同方法偏差检验。结果显示,特征值大于1的因子有15个,同时,首个因子能解释的变异量小于临界值40%(变异量值为28.64%),提示共同方法偏差不影响数据结果。

2.农村留守儿童和非留守儿童人际敏感性、孤独感、同伴欺负现状比较,详见表1

由表1可知,独立样本t检验显示,农村留守儿童人际敏感性总分以及分离焦虑、自卑性、警戒性、内倾性和脆弱性维度得分均显著高于非留守儿童,农村留守儿童孤独感总分以及纯孤独感、社交能力知觉、同伴地位评价维度得分均显著高于非留守儿童,农村留守儿童同伴欺负总分以及言语欺负、关系欺负和身体欺负维度得分均显著高于非留守儿童。

表1 农村留守儿童和非留守儿童在人际敏感性、孤独感以及同伴欺负比较一览表

3.农村留守儿童人际敏感性、孤独感和同伴欺负的相关分析,详见表2

表2 农村留守儿童人际敏感性、孤独感和同伴欺负相关分析矩阵一览表

Pearson相关分析显示,农村留守儿童人际敏感性和同伴欺负呈显著正相关,也就是说,农村留守儿童人际敏感性得分越高,受同伴欺负程度也越高;孤独感和同伴欺负呈显著正相关,也就是说,农村留守儿童孤独感越强,越容易受到同伴欺负;人际敏感性和孤独感呈显著正相关,也就是说,农村留守儿童人际敏感性水平越高,孤独感水平也随之变高。

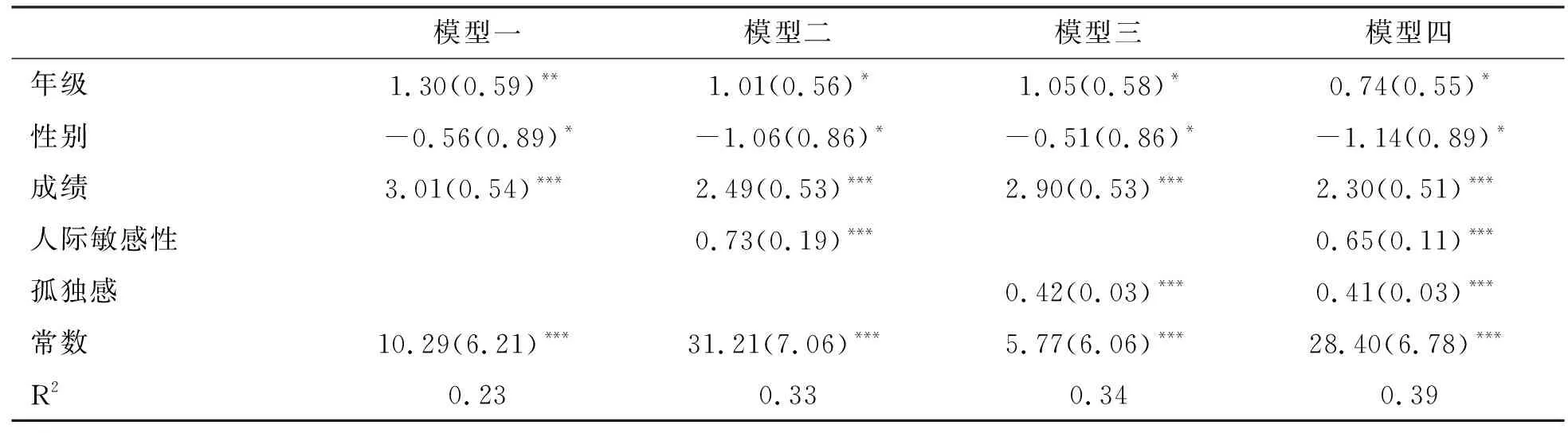

4.自变量对农村留守儿童同伴欺负的影响,详见表3

表3 人口统计学变量、人际敏感性以及孤独感对农村留守儿童同伴欺负的影响一览表

(1)人口学变量对农村留守儿童同伴欺负的影响

由表3可知,人口学变量、人际敏感性以及孤独感对农村留守儿童的同伴欺负均有显著影响。模型一将人口统计学变量进入回归方程,显示不同的性别、年级、成绩情况等人口学变量均对农村留守儿童的同伴欺负产生显著影响,具体表现为男生受同伴欺负强度显著高于女生。农村留守儿童同伴欺负总分在不同年级上也存在显著差异,即初一被试受同伴欺负总分及关系欺负类型得分显著高于初二、初三被试。在学习成绩方面,学习成绩好的农村留守儿童同伴欺负显著低于学习成绩差的留守儿童。模型一中人口学变量对同伴欺负的解释力为22.6%。

(2)人际敏感性对农村留守儿童同伴欺负的影响

模型二在人口学变量的基础上将人际敏感性作为自变量一起纳入回归方程,显示人际敏感性对同伴欺负有显著的正向预测作用,表现在农村留守儿童人际敏感性每增加一个单位,受同伴欺负的程度增加0.73个单位(β值=0.73),在这一模型中,自变量的解释力达到了33.4%。假设一得到证实。

(3)孤独感对农村留守儿童同伴欺负的影响

模型三在人口学变量的基础上增加了孤独感变量,结果显示,自变量的解释力达到33.7%,在这一模型中,孤独感对同伴欺负具有显著的正向预测作用(β值=0.42)。假设二得到证实。

模型四将人口学变量以及人际敏感性、孤独感变量一起纳入回归方程,自变量总解释力达到38.7%,而且性别、年级、成绩以及人际敏感性、孤独感等变量对同伴欺负的影响方式始终不变。可见,各因素的作用具有相对稳定性。回归模型的结果显示,可以通过改变农村留守儿童的人际敏感性水平以及孤独感水平来改变其受欺负现状。

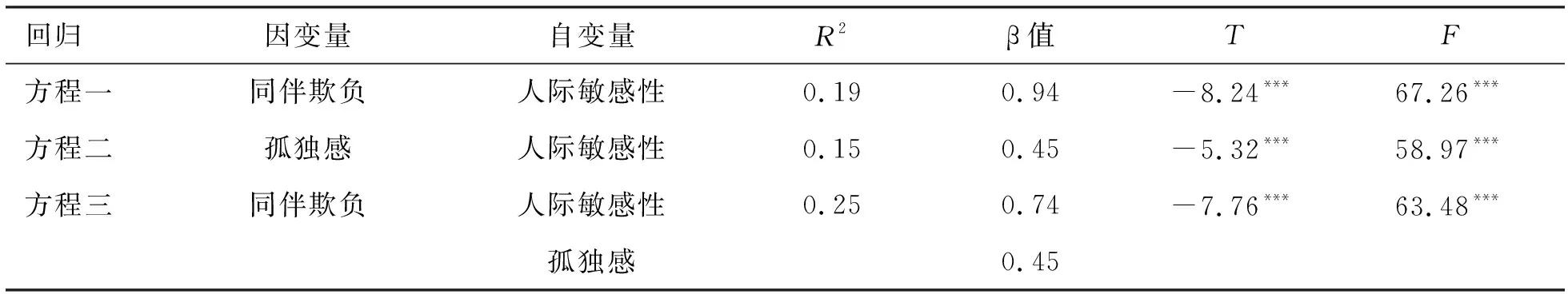

(4)孤独感在农村留守儿童人际敏感性和同伴欺负的中介作用分析

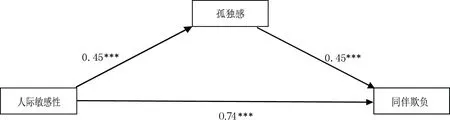

采用温忠麟等[22]的中介效应检验步骤对孤独感的中介效应进行检验,结果见表4。当孤独感进入方程后,人际敏感性对同伴欺负的解释力由18.9%提高到24.7%,回归系数值从0.94下降到0.74,结果仍然显著。因此,孤独感在人际敏感性与同伴欺负的关系中起部分中介作用,中介效应为0.45*0.45=0.20,总效应为0.94,占总效应的21.5%。也就是说,农村留守儿童人际敏感性对同伴欺负产生作用时,21.5%的变异是由孤独感引起的。农村留守儿童人际敏感性和孤独感对同伴欺负的影响以及孤独感的中介作用路径图见图1。

表4 孤独感在农村留守儿童人际敏感性与同伴欺负的中介作用回归模型一览表

图1 农村留守儿童人际敏感性和孤独感对同伴欺负影响以及孤独感的中介作用路径图

三、讨论

1.农村留守儿童与非留守儿童的人际敏感性、孤独感和同伴欺负程度比较

结果显示,农村留守儿童人际敏感性程度以及孤独感、同伴欺负水平均显著高于非留守儿童,主要是因为农村留守儿童与父母接触和交流的机会较少,在外地务工的父母把关注的重点放在对子女物质生活的提供上,忽视了孩子的情感和心理需求,留守儿童的安全感和人格发展等都受到不同程度的影响,从而导致这类儿童人际敏感性比非留守儿童高。父母外出后,农村留守儿童主要与年迈的祖父母一起生活,双方思维方式的差距导致农村留守儿童放学后选择独处,容易产生较强的孤独感。与小学生相比,初中生面临较为繁重的学业任务,科目增多,难度加大,学习情绪容易受到影响。同时,留守初中生正值青春期,情绪体验较为敏感,情绪波动也较大,容易产生低落、自卑的情绪,在同伴群体中的地位降低,就更容易受到同伴欺负。

2.农村留守儿童人际敏感性、孤独感和同伴欺负的相关分析

结果显示,农村留守儿童人际敏感性和同伴欺负呈显著正相关,孤独感和同伴欺负呈显著正相关,人际敏感性和孤独感呈显著正相关,这主要是与农村留守儿童自卑、与父母分离状态下的焦虑、脆弱人格等有关。农村留守儿童自卑、不擅长社交、脆弱等心理特点越明显,就越不敢与同伴交往,越可能导致其同伴关系脆弱,从而更容易受到同伴欺负。农村留守儿童孤独感体验越强,就越容易受到同伴欺负,因为孤独感强的留守儿童身边较少有朋友,再加上缺乏来自家庭的支持,这类儿童在遇到同伴之间的冲突时往往选择退缩,也就更容易受到同伴欺负,即便受了欺负也选择沉默,不告诉老师和家人。人际敏感性高的农村留守儿童较为自卑、脆弱,对他人的言行较为敏感,再加上在成长过程中感受不到亲情的温暖,从而更容易产生孤独感。

3.影响农村留守儿童同伴欺负的因素分析

(1)人际敏感性对同伴欺负的影响

结果显示,农村留守儿童人际敏感性能正向预测其受同伴欺负,这与以往的研究相一致[23]39。农村留守儿童因为和父母空间距离远,沟通机会少,时间长了渐渐从心理上疏远父母,有苦恼也不愿与父母沟通,而父母在外地工作,无暇顾及孩子的情感需求,从而导致亲子关系紧张,致使农村留守儿童安全感下降,对他人的言行较为敏感,与同伴关系不良,也就更容易受到同伴欺负。

(2)孤独感对同伴欺负的影响

结果显示,农村留守儿童孤独感能正向预测其受同伴欺负,孤独感强的个体身边较少有朋友,遇到困难时可利用的社会支持也较少,也缺乏来自家人的心理支持和情感支持,遇到问题时更容易感到无助和沮丧,也就更容易成为同伴欺负的对象。

(3)孤独感在农村留守儿童人际敏感性和同伴欺负的中介作用分析

研究还发现,农村留守儿童孤独感在人际敏感性和同伴欺负中起部分中介作用,农村留守儿童人际敏感性与同伴欺负的关系受到孤独感的影响,人际敏感性高的农村留守儿童不信任周围的朋友,也就容易导致其身边难有朋友,孤独感随之升高,更容易受到同伴欺负。因此,外出务工的父母平时应更多从心理上给予子女足够的安全感和应对挫折的勇气,降低其分离焦虑,提高其自信心和心理韧性,建立良好和谐的亲子关系,提高其人际交往能力,培养其乐观、开朗的个性,多创造机会与子女见面,当发现孩子遇到问题时多与其沟通,适时给予引导,建立亲密的亲子关系。同时,教师在课堂上除了传授知识,也要注重满足农村留守儿童的情感需求,建立和谐的师生关系。此外,学校可组织丰富的课外活动,为学生搭建锻炼人际交往能力的平台。

四、结论

本研究采用相关和回归分析的方法对农村留守儿童人际敏感性和同伴欺负的关系进行研究,结果表明:农村留守儿童人际敏感性能正向预测同伴欺负,孤独感能正向预测同伴欺负,孤独感在人际敏感性和同伴欺负间起部分中介作用。