幼儿对并发冲突愿望的理解*

——来自传统实验和眼动实验的证据

陈友庆 李菲蓉

(1.河海大学公共管理学院, 江苏南京 210098;2.合肥幼儿师范高等专科学校学前系, 安徽合肥 230011;3.天府新区航空旅游职业学院思政部, 四川眉山 620010)

一、引言

并发冲突愿望也被称为尤利西斯冲突愿望(Ulysses conflicts),即既想要也不想要的矛盾心理。愿望理解是心理理论(Theory of Mind)研究领域的重要内容,目前,我国对并发冲突愿望的研究较少,国外的研究者对幼儿何时才能理解并发冲突愿望存在争议。Keil和Choe[1]探讨了成年人和4—7岁儿童在尤利西斯冲突和非尤利西斯冲突两个任务中的理解差异,结果表明儿童要在7岁才能理解冲突愿望,且儿童和成人在非尤利西斯任务中无显著差异,但是在尤利西斯任务中,4—6岁儿童与成人之间存在显著差异,7岁与5岁之间存在显著差异,7岁儿童和成人之间不存在显著差异。另外,7岁儿童也与4岁、6岁儿童之间不存在显著差异。Rostad和Pexman[2]为探讨幼儿对并发冲突愿望的理解特点,以4—5岁儿童及大学本科生(平均年龄为20岁)为研究对象,设置了14个涉及“单一愿望”和“双重愿望”状态的情景,包括接近欲望(即“想要”)和回避欲望(即“不想要”)。研究发现,在“接近”“回避”和“接近/接近”条件下,年龄组无显著差异;在“回避/回避”“无冲突”和“冲突”条件下,5岁儿童的表现始终优于4岁儿童。该研究表明了较小的幼儿就可以识别矛盾心理。其他研究者的研究结果也证实了这一点,如Bennet和Galpert[3]发现幼儿在5岁时开始理解互相冲突的愿望。但Rostad和Pexman[4]的研究表明,幼儿到6岁才能理解并发冲突愿望。出现上述年龄争议的原因是多方面的,或许每个研究者所使用的故事难度有差异,亦或许实验材料与幼儿的日常生活相关度不同,又或许是故事的呈现方式影响了幼儿对故事的理解,等等。此外,上述研究都是基于国外文化背景下进行的,那么,在我国文化背景下,幼儿何时可以理解并发冲突愿望,又有怎样的发展特点呢?

一般来说,个体会在基于理解他人愿望的基础上预测其相应的行为倾向。以往关于幼儿预期行为的研究主要采用错误信念任务范式[5-7],那么,幼儿基于并发冲突愿望理解的预期行为判断具有哪些特点呢?眼动可在一定程度上反映幼儿的认知加工特点,运用眼动研究方法能更客观地探讨幼儿的愿望理解及预期行为判断。

故此,本研究尝试改进实验材料,让其与幼儿的生活实际结合更紧密,同时,利用愿望理解的传统研究方法和眼动技术,探讨幼儿对个体并发冲突愿望及相应行为倾向的理解特点。

二、方法

1.被试

选取安徽省合肥市两所幼儿园262名幼儿做被试。将被试分成4岁组(125人,平均年龄4.41±0.28岁,年龄范围4.00—4.90岁)和5岁组(137人,平均年龄5.53±0.29岁,年龄范围5.00—5.98岁),男生131人(其中,4岁组57人,5岁组74人),女生131人(其中,4岁组68人,5岁组63人)。

2.实验材料

故事内容如下:一个小女孩/小男孩,她/他的妈妈给她/他买了饼干、积木还有薯片,其中有她/他最喜欢吃的薯片,她/他想吃薯片,但是又怕吃了薯片会肚子难受,因为她/他上次吃了薯片后肚子不舒服,还去医院打了针。

在中国图库中找出所需图片,用PS将这些图片进行修改与整合,将像素大小统一调整为1024×768的与故事内容相对应的8张图片(实验图片中的物体均能被幼儿正确识别)。每张图片中的目标答案与非目标答案所在顺序是均衡的,即每个答案在图片中的左、中、右3个位置出现的次数均是2次。

3.实验仪器

运用Eyelink1000眼动仪,被试机显示器为15英寸,分辨率为1024×768。为确保幼儿眼动数据采集的可行性和可靠性,使用遥测模式,该模式下被试不需要下巴托架,这在一定程度上令幼儿更为自然与舒服。该模式下使用的镜头大小为16mm,采样率为500Hz,同时配以目标贴纸(target sticker)。

4.眼动兴趣区设定

并发冲突愿望理解的3个部分(想吃薯片、不想吃薯片、既想吃也不想吃薯片)分别作为一个兴趣区,3个兴趣区的大小一致;预期判断部分的兴趣区也同样是3个:薯片、积木、饼干,其兴趣区大小一致。

5.眼动指标

采集的被试眼动指标是首次注视时间、总注视时间和注视次数。被试视线在注视目标上停留时间超过100ms的停留点为一个注视点。首次注视时间是指幼儿第一次注视到目标物的时间,通常认为首次注视时间代表了对目标物的早期识别过程[8]50,对目标的首次注视时间越短,表明它越能引起注意。总注视时间是兴趣区内所有注视时间的总和[9],是比较不同目标上注意分配情况的最佳指标。注视次数是指被试在兴趣区域中注视的总次数[10],如果被试对某一区域注视的次数越多,表明这一区域对其具有很大的吸引力。

本研究中使用首次注视时间的指标是为了探索被试是否对目标答案存在早期的识别,即被试看到的兴趣区事物的先后顺序,因此,本研究将被试对不同兴趣区事物的首次注视时间的长短转换成看到兴趣区域事物的顺序名次,如被试看到饼干、薯片、积木的首次注视时间分别为1756ms、2652ms、2348ms,则其大小顺序为薯片>积木>饼干,在早期识别过程中最能引起注意的是饼干,其次是积木,最后是薯片。

6.实验程序

在被试熟悉的隔音较好光线良好的幼儿园教室内进行个别测试。幼儿坐在距离被试机屏幕前65cm左右,主试在被试旁边,主试助理在主试机前负责调试仪器。首先对被试进行五点校准,随后主试边讲故事边让被试观看屏幕中的相应图片,每张图片呈现时间为30 000ms(预备实验中,每个被试听故事时看一张图片时间大约30 000ms),呈现位置在屏幕中央。

实验开始前,首先对幼儿被试进行思维泡泡图片的训练,让被试明白代表不想吃、想吃、既想吃也不想吃的几种思维泡泡,然后对其进行测试,如果能够正确回答每种思维泡泡代表的含义就开始正式实验,否则就再次对其训练。若多次训练仍然不能明白其含义,则该被试不作为正式被试。其中,思维泡泡形状的选取借鉴了前人的研究成果(Rostad & Pexman,2015)[2],并结合对幼儿关于思维泡泡的偏好选择调查,最后确定为白云形状的思维泡泡。

实验具体步骤如下:

其一,讲述指导语:“xxx(幼儿名字),我们来做一个“听故事答问题”的游戏好吗?在游戏开始前,电脑上会有一个小点点,你要认真地看着它,看完后老师就会给你讲故事。(五点校准完成后,再说)老师要开始给你讲故事了,你要用小耳朵认真地听,用小眼睛仔细地看(主试手指屏幕),老师讲完故事以后要考考你,看你棒不棒。下面,老师就开始讲故事了。”

其二,考虑到性别偏好对幼儿的影响,故事中的主人公设置成男性和女性(随机呈现主人公)。研究者讲述故事:“这是小红/小蓝,这是小红/小蓝的妈妈。小红/小蓝的妈妈买回来了积木、饼干、薯片,小红/小蓝最喜欢吃薯片。小红/小蓝跑过去把薯片拿起来正准备吃,又把薯片放下了,因为他/她想起上次吃了薯片后肚子疼了好久,还去医院打了针。小红/小蓝很喜欢吃薯片,可是他/她又怕吃了薯片后肚子不舒服。”

其三,提出并发冲突愿望理解问题:“请告诉老师,小蓝/小红现在在想什么?”同时呈现思维泡泡图片,分别为不想吃薯片、想吃薯片、既想吃也不想吃薯片的图片,这几种图片按照拉丁方顺序呈现。

其四,记录幼儿预期判断及原因。研究者提问:“小蓝/小红现在想吃东西(呈现图片,图片中包含积木、饼干、薯片),他/她会在他/她妈妈给他/她买的这些东西中选择什么?为什么?”

7.评判标准

并发冲突愿望问题中,回答目标答案(既想要也不想要/有点想吃也有点不想吃/想吃也不想吃)记为1,否则记为0。回答预期判断问题若为目标答案(饼干),则记为1,否则记为0。回答原因问题若为目标答案(回答其中一个或类似答案即可),则记为1,如:“因为她怕吃了薯片后肚子又疼”“因为她害怕打针”“因为饼干吃了不会肚子不舒服”等,否则,记为0。

如果被试对并发冲突愿望、预期判断问题及原因问题的回答均是目标答案,即认为其具有较高的理解水平(问题回答分数相加之和为3),否则为低理解水平(问题回答分数相加之和小于3),但对于得分为1—2分者,可以认为他们已经能够部分理解问题;如果被试回答的预期判断问题与其原因问题均为目标答案,则算做出了正确的预期判断,否则,算作错误的预期判断。

三、结果

1.4—5岁幼儿并发冲突愿望的理解水平差异

2.4—5岁幼儿预期判断的结果差异

3.4—5岁幼儿并发冲突愿望理解的眼动特点

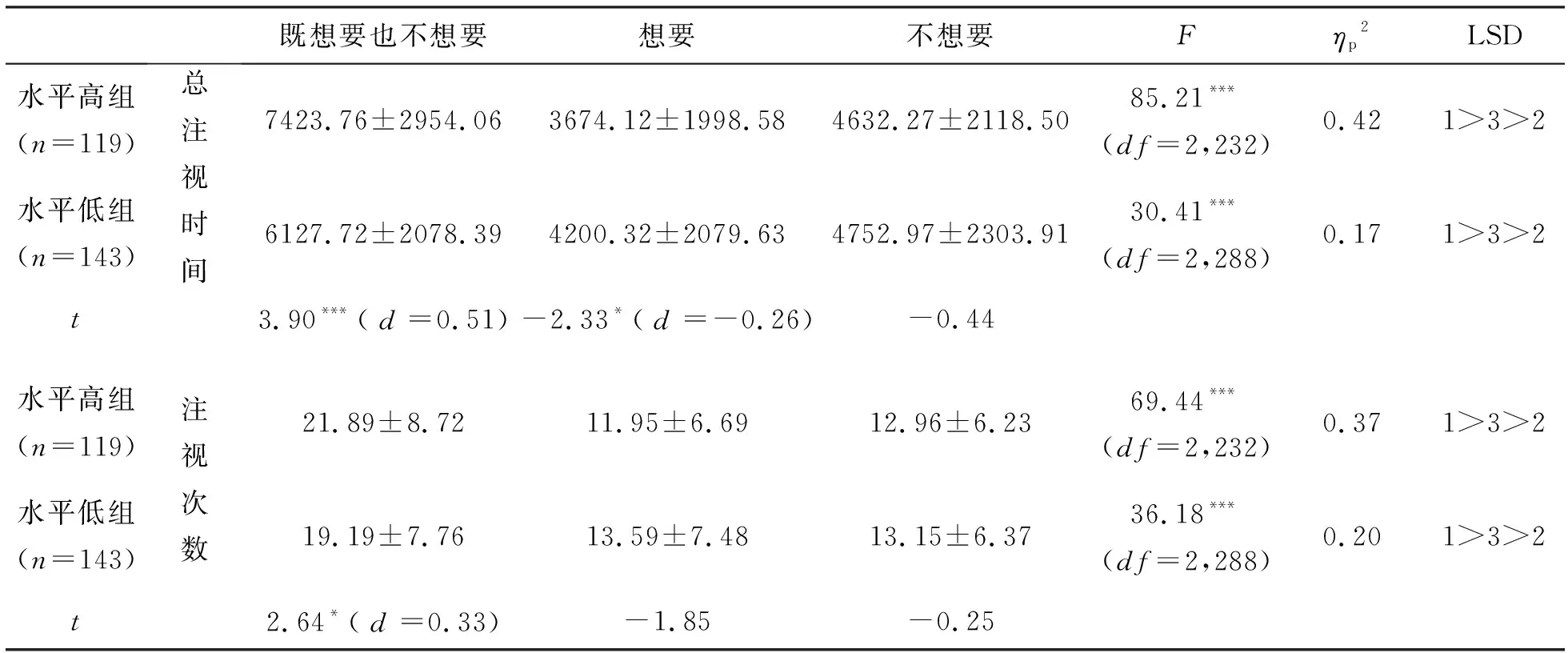

(1)幼儿在并发冲突愿望理解中的注视情况,详见表1

表1 幼儿对目标答案与非目标答案的注视情况一览表(n=262)(M±SD)

由表1可见,4—5岁幼儿在对目标答案(既想要也不想要)与非目标答案(想要/不想要)的注视次数与总注视时间上存在显著性差异,且对目标答案的总注视时间与注视次数高于非目标答案。

(2)并发冲突愿望理解中不同年龄幼儿的注视情况,详见表2

表2 并发冲突愿望理解中不同年龄幼儿的注视情况一览表(M±SD)

由表2可见,在并发冲突愿望理解任务中,仅在非目标答案(想要)上4岁组幼儿的总注视时间显著高于5岁组幼儿的总注视时间(t=2.53,p<0.05,d=0.31),其他两项没有显著差异。另外,4岁组与5岁组幼儿对目标答案的总注视时间及注视次数均多于非目标答案。

(3)并发冲突愿望理解在不同理解水平组的注视情况,详见表3

表3 并发冲突愿望理解在不同理解水平组的注视情况一览表(M±SD)

由表3可见,高、低理解水平组间在目标答案的总注视时间以及注视次数上均存在显著性差异。另外,无论是高水平组还是低水平组的成员,他们对目标答案的总注视时间与注视次数均大于非目标答案。

4.4—5岁幼儿预期判断的眼动分析

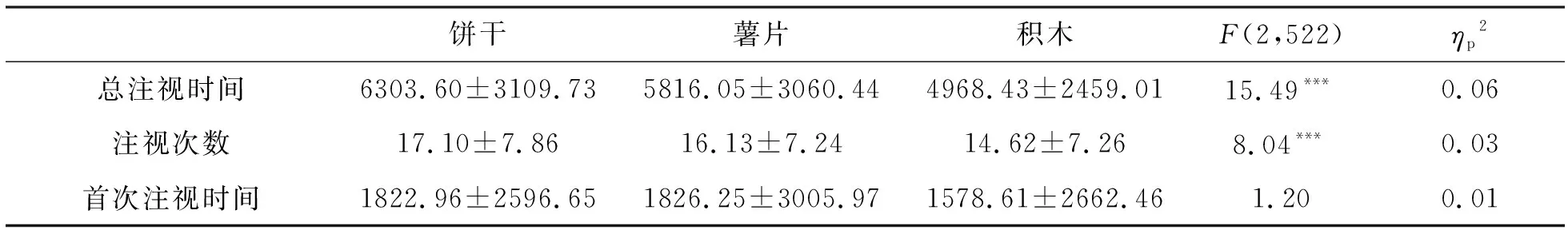

(1)幼儿在预期判断时的注视情况,详见表4

表4 幼儿在预期判断时的注视情况一览表(n=262)(M±SD)

由表4可见,幼儿在预期判断时,饼干比薯片和积木更能引起幼儿的注意。但在首次注视时间上不存在显著差异。

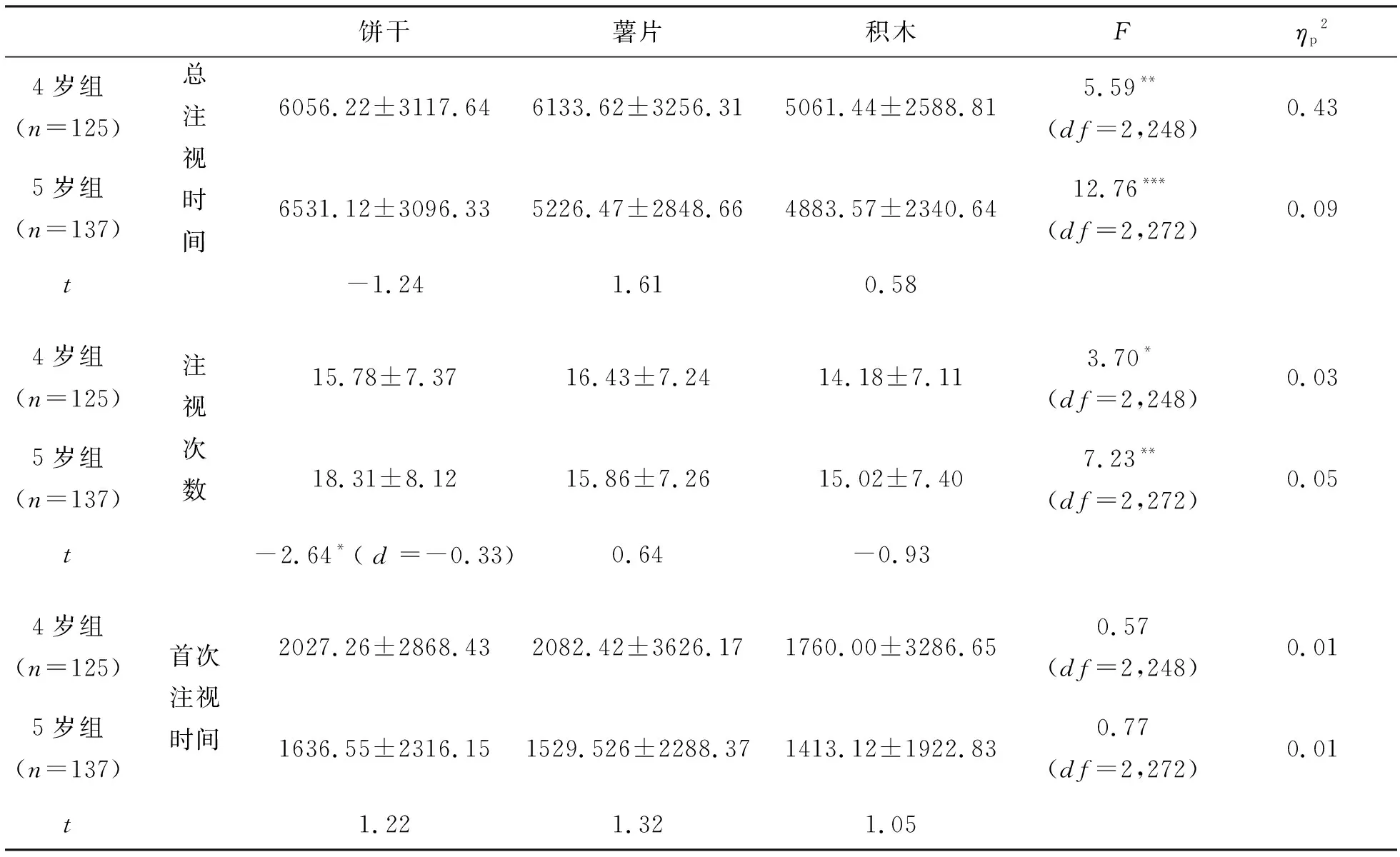

(2)不同年龄幼儿预期判断的注视情况,详见表5

表5 幼儿预期判断注视情况的年龄差异一览表(M±SD)

由表5可见,5岁组幼儿对饼干的注视次数显著高于4岁组幼儿,这说明5岁幼儿可能进行了更多的认知活动,这与他们预期判断的结果是一致的。此外,事后检验(LSD)表明,在注视时间上,4岁组为饼干>积木,薯片>积木,5岁组为饼干>薯片>积木;在注视次数上,4岁组为饼干>积木,薯片>积木,5岁组为饼干>薯片=积木。

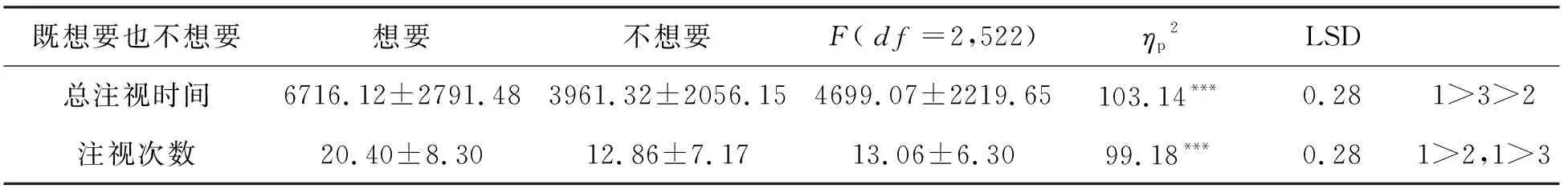

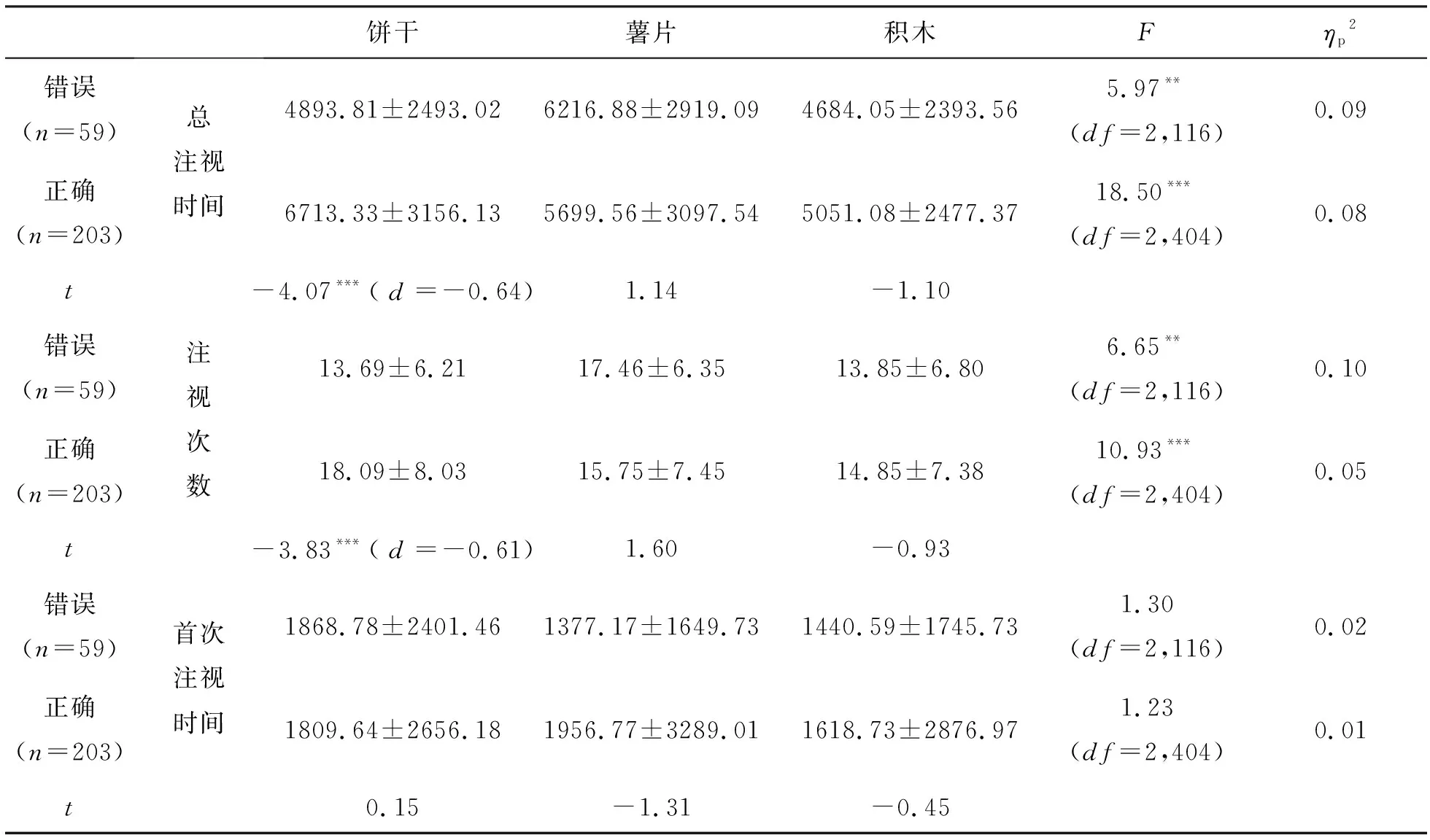

(3)预期判断在判断结果上的注视情况,详见表6

表6 幼儿预期判断中正确与错误之间的注视情况差异一览表(M±SD)

由表6可见,回答正确的幼儿对目标答案的总注视时间及注视次数显著长于回答错误的幼儿。此外,事后检验(LSD)发现:回答错误组幼儿对薯片的注视次数大于对饼干的注视次数,回答正确组幼儿对饼干的注视次数大于或等于对薯片和积木的注视次数;在总注视时间上,回答正确的幼儿对饼干的注视时间长于对薯片的注视更长于对积木的注视(p<0.01),回答错误的幼儿的总注视时间与注视次数一样,均是对薯片的注视显著长于对饼干的注视(p<0.01)(见表4)。该结果说明幼儿对预期判断的判断结果与其眼动注视次数及总注视时间有关。

四、讨论

1.4—5岁幼儿理解并发冲突愿望的特点

本研究发现,幼儿从4岁开始就能够部分理解并发冲突愿望了(得1—3分者占该年龄组被试86.2%),5岁组幼儿的理解水平又显著高于4岁组幼儿的理解水平,幼儿的理解能力会随着年龄的增长而增长。但Choe等人[1]及Rostad和Pexman[2]均认为幼儿要在7—8岁后才能理解并发冲突愿望,Bennet和Galpert[3]研究表明幼儿要在5岁才能理解。我们判断Rostad和Pexman[2]的实验故事对幼儿来说有较大难度,在一定程度上会增加幼儿的认知难度,所以5—6岁的幼儿尚不能完成。本研究中使用的故事接近幼儿的生活,难度较小,幼儿可能容易较好地理解,同时,本研究将幼儿的认识水平进行了更细致的划分,并非仅将全部回答正确的幼儿才认为能够理解,而是考虑到被试回答对了部分问题也算开始有了初步理解。因此,本研究认为4岁幼儿就能初步理解并发冲突愿望。

2.4—5岁幼儿在并发冲突愿望理解任务中的眼动特点

本研究发现,在并发冲突愿望理解任务中,幼儿对目标答案(既想要也不想要)的总注视时间及注视次数显著高于非目标答案。根据美国心理学家Just和Carpenter提出的眼—脑假说理论(Eye-mind Assumption)[11]:眼动与认知具有直接关系。因此,本研究认为幼儿对目标答案进行了较长时间的认知加工,说明幼儿在任务中认真进行了思考,这也能对并发冲突愿望理解的理解水平做相应解释。

在年龄方面,4—5岁幼儿在目标答案(既想要也不想要)的总注视时间及注视次数上不存在显著性差异,但是,4岁及5岁组幼儿对目标答案的注视次数及总注视时间显著高于其他非目标答案。这说明4—5岁幼儿在任务中对目标答案进行了较长时间的思考。本研究还发现,4岁幼儿在非目标答案(想要)中的总注视时间高于5岁幼儿,且存在显著差异。出现该现象的原因,一方面,可能是4岁幼儿对并发冲突愿望的理解水平相对低于5岁幼儿;另一方面,可能是因为幼儿自身对该事物具有偏好,且难以认识到愿望的主观性,而表现出自我中心的认知倾向[12]。

3.4—5岁幼儿预期判断的特点

本研究发现,4—5岁幼儿在并发冲突愿望理解中的预期判断的正确率较高,正确率均在60%以上,故认为4—5岁幼儿能普遍做出正确的预期判断。一些研究者[13-15]通过错误信念任务研究了幼儿的预期判断行为,结果表明3—4岁的幼儿开始能够对他人行为做出正确的预期判断。本研究从并发冲突愿望的角度出发也论证了该结果,这说明4—5岁幼儿对较为复杂的心理理论也能做出正确的预期判断,其中5岁组幼儿的正确率显著高于4岁组幼儿的正确率。幼儿在并发冲突愿望理解中的理解水平较低,在预期判断中的正确率却较高。这可能是由故事情境的设置所导致的,在故事情境中,主人公很喜欢也很想吃薯片,但是吃了薯片可能会导致肚子不舒服,所以当问被试,故事中的主人公想要吃东西时会选择什么,让幼儿对此做出判断时,大部分幼儿可能会直接想到主人公有吃了薯片肚子不舒服的经历,所以选择答案的正确率较高。

4.4—5岁幼儿预期判断的眼动特点

本研究分别将饼干、薯片、积木作为兴趣区进行分析,结果表明幼儿在预期判断中,对目标答案(饼干)的总注视时间与注视次数显著长于非目标答案,这表明饼干相比薯片和积木更能引起幼儿的注意,这可能是因为被试在该任务中进行了认知思考,对自己的目标答案进行了较多的观察及确认,这对预期判断中的正确率可以做一定解释。

在年龄方面,5岁组幼儿对饼干的注视次数显著高于4岁组幼儿,这与5岁组幼儿的预期判断的正确率显著高于4岁组幼儿相一致,这说明幼儿预期判断的通过情况与眼动注视情况相关。除此之外,4—5岁幼儿对目标答案(饼干)的注视次数及总注视时间均显著长于非目标答案,更进一步说明了他们在预期判断能力发展上的一致性。

五、结论

4—5岁幼儿开始能够初步理解并发冲突愿望,并且也能对他人行为做出预期判断,其理解能力及预期判断的正确率随着年龄的增长而增长,其中,预期判断中5岁幼儿的正确率显著高于4岁幼儿。幼儿并发冲突愿望的理解水平及预期判断的正确率与眼动有关联,表现为水平高组的幼儿对目标答案的注视次数及总注视时间显著长于水平低组的幼儿,预期判断正确的幼儿更多关注正确答案,而预期判断错误的幼儿更多观看的是错误的答案。