大型舰船在水下接触爆炸下的毁伤与防护研究综述*

金 键,朱 锡,侯海量,李 典,陈鹏宇,高圣智

(1. 中国空气动力研究与发展中心,四川 绵阳 622661;2. 海军工程大学舰船与海洋学院,湖北 武汉 430033)

在两次世界大战的海战场上,鱼、水雷等水中兵器发挥了巨大的战斗效能。据统计,一战中,被鱼、水雷击沉的舰船占被击沉舰船总数的49%;二战中,被鱼、水雷击沉的舰船占38.5%,其中被潜射鱼雷击沉的各国航母多达19 艘[1]。随着水中兵器的不断发展,如自导鱼雷、火箭助推鱼雷、超空泡鱼雷以及机动水雷、自掩埋水雷、反猎水雷等技术的进步,现代舰船面临的生存威胁更是呈现出立体化、隐蔽化和精确化等特点。二战后,美国海军有近20 艘舰船被击伤,其中有15 艘是鱼雷、水雷造成的[2]。1988 年,美军当时最先进的导弹护卫舰“罗伯茨”号在前往海湾地区执行护航任务途中碰触一枚苏制老式M08 水雷,船体左舷被炸开8 m 的破口并引发持续近7 h 的大火,如图1(a)所示。在1991 年的海湾战争中,美国“的黎波里”号两栖攻击舰发生了水雷接触爆炸,其右舷被撕开了近9 m 的破口,如图1(b)所示。同年,美国“普林斯顿”号导弹巡洋舰触发两枚水雷,致使船体结构产生严重损伤,如图1(c)所示。在1982 年的马岛战争中,英国核动力潜艇“征服者”号发射两枚鱼雷击沉了阿根廷海军舰队当时的旗舰“贝尔格拉诺将军”号巡洋舰,并造成323 名海军将士丧生,如图2 所示。一系列海战案例充分展示了水下接触爆炸对舰船的巨大毁伤威力。

图1 水雷接触爆炸[2]Fig. 1 Mines underwater contact explosions[2]

图2 鱼雷水下接触爆炸Fig. 2 Torpedoes underwater contact explosions

作为舰载飞机的搭载平台,大型舰船因其昂贵的造价与巨大的战略威胁,成为作战对方重点打击的对象。即使已拥有相当完善的针对各型反舰武器的主动防御体系,美、英等海军强国仍然非常注重大型舰船的被动防御能力(结构性防护),并一直坚持采用抗爆船体结构的设计思想[3],并通过对二战时期被损舰船的毁伤研究以及战后开展的大量舰船水下爆炸试验,积累了丰富的舰船抗爆抗冲击设计经验。直至目前,美国仍坚持首制舰需通过水下抗爆试验才可服役的规定,并在每个财年都消耗巨资对已经退役和没有修理价值的舰船进行“沉船”试验,如图3 所示;传统的英国海军航母也十分重视结构性防护,因此也有“防护型航母”的别称,如“光辉”级、“皇家方舟”和“鹰”级。这类航母将相当一部分重量都分配给防护结构用于加强装甲和增加隔舱,以保证航母遭受直接打击时的生存能力。并且,在水下防护结构的设计论证阶段即不惜成本建造实尺寸舱段进行水下爆破试验。有资料显示,美、英两国的航母水下防护结构可抵御近900 kg TNT 装药在吃水中部附近的接触爆炸冲击[4]。其他拥有海军的国家,如日本、德国、意大利、法国、荷兰、韩国和澳大利亚等国,也都十分重视舰船的结构抗爆效能,并较早开始了水下爆炸的相关研究。

我国在水下爆炸的研究工作中,紧跟国际热点,积极追赶,取得了丰硕的研究成果。近年来,随着我国海军建设的大力发展,对各型舰船抗爆抗冲击的需求愈发突出,为此学者们针对舰船水下爆炸问题的开展了更加深入的研究,基本清晰了水下爆炸的基本过程、物理现象和载荷特性,较为全面的掌握了水下爆炸载荷下舰船结构的响应与毁伤机理,并对舰船的抗爆抗冲击方法开展了有益的探索[5-7]。但我国大型舰船的发展起步较晚,基本沿用了苏联的设计经验,对于大型舰船在水下接触下的毁伤机理以及具体防护措施的研究还不够深入。为此,本文以大型舰船的水下防护结构为综述对象,简要概述各国海军舰船水下防护结构形式的发展历程,分析水下接触爆炸下的毁伤载荷以及对水下防护结构的毁伤机理,总结基于具体结构和不同毁伤元的防护措施,并针对目前研究中的不足提出尚待进一步探讨的问题。

图3 水下接触爆炸毁伤试验Fig. 3 Damage experiments of underwater contact explosions

1 水下接触爆炸载荷

在水下爆炸情况下,舰船可能遭遇炸药爆轰、冲击波、滞后流、气泡脉动载荷、水射流、空化载荷、高速破片以及多种载荷的联合毁伤。这些载荷在强度、作用时间、动态特性和空间分布上均有较大区别,对舰船的毁伤效果也各不相同,这给定义不同水下爆炸场景带来了困难。尤其是对于接触爆炸与近场爆炸的区分,一直以来并没有明确的定义,学者们对此也有许多不同意见。一般认为接触爆炸并不是传统意义上的与结构相接触的爆炸。有学者根据水下爆炸的具体现象,将膨胀至最大尺寸的爆轰气团与目标结构相接触的情况笼统归纳为水下近场爆炸,但并没有具体再划分接触爆炸与近场非接触的范围[8]。之所以希望对水下爆炸的范围进行明确区分,主要目的是为学界达成共识,便于开展学术交流,快速抓住问题本质,不致混淆概念。因此,这是一项具有意义并且重要的工作。Cole[9]在对水下爆炸现象进行研究时,将结构在十倍装药半径(R/r0,爆心距结构的距离与药包半径的比值)范围内的爆炸归纳为水下接触爆炸,但是并没有给出明确的划分依据;而周章涛等[10]认为在6 倍装药半径以内的爆炸为水下接触爆炸,因为在此范围内,水下爆炸产生的冲击波具有非常明显的强非线性,对结构的局部毁伤作用更加显著。牟金磊等[11]在研究不同药量与爆距对加筋板结构破坏的影响时,根据结构的毁伤模式对水下接触爆炸进行了定义,并以比例爆距(R/W1/3,W为炸药当量)小于0.4 作为水下接触爆炸的判别条件。

图4 水下近距与接触爆炸下的主要毁伤载荷Fig. 4 Major damage loading generated by underwater closerange and contact explosions

笔者认为可以以水下爆炸对结构毁伤的主要作用载荷类型作为单一判定依据。如图4 所示:在水下接触爆炸情况下,结构毁伤的主要载荷是强冲击波与初始爆轰,对钢结构材料具有明显的绝热剪切破坏作用,此时的船体外板形成了初始的破口,冲击波与爆轰产物从破口处传入船体内部,并对内部结构造成毁伤;而水下近场爆炸最显著的特点是存在水射流载荷,即在爆炸冲击波作用于结构之后,爆轰气团形成的气泡在船体边界的影响下形成了气泡射流并对船体结构实施冲击。两种情景下的载荷特性有显著的差别,可作为区分水下接触爆炸与水下近距爆炸的判别依据之一。

对于水下近场和远场爆炸下的冲击载荷,Zamyshlyayev[12]对其进行了详细的分析和总结。而在水下接触爆炸范围内,冲击载荷的相关理论是缺失的,目前尚无有效的测量和评估方法。这主要是因为该范围内冲击载荷的压力峰值非常大,且具有强非线性,而目前的传感器和测试技术很难对其定量测试。张显丕等[13]和盛振新等[14]尝试采用新型的测量技术对水下接触爆炸范围内的载荷特性进行了研究,为水下接触爆炸载荷定量分析提供一定的技术支撑。作为舰船结构响应与毁伤特性的输入条件,水下接触爆炸载荷的输出特性还需要在未来的研究工作中进一步深入开展。

当鱼雷、水雷等水中兵器对舰船实施水下接触爆炸时,装药的化学能转化为冲击波和爆轰产物以及战斗部壳体碎片的动能。在炸药的爆轰阶段,船体外板首先会发生绝热剪切破坏,并形成初始破口,继而在爆轰产物的膨胀下发生凹陷变形,当破口边缘的变形位移达到一定程度时,由于环向应变达到断裂应变极限而发生大面积的花瓣开裂[15]。在以上过程中,战斗部壳体破片以及在船体外板上形成的大量二次碎片将一同向船体内部侵彻。结构性的缺失将降低整船的剩余强度,舱室涌入的海水也会进一步影响船的稳性,严重情况下甚至使舰船丧失不沉性。另外,船体内部结构还会受到冲击波和高速破片的联合毁伤,这对内部重要舱室(如动力舱、弹药舱等)是一个重大威胁。文献[16-17]提出在船体结构形成破口后,被爆轰气团排开的水将加速冲击船体内部结构,从而形成对船体结构毁伤的涌流砰击载荷。而在张伦平等[18]开展的陆上(装药放置在水箱中)和水中接触爆炸对比试验中发现(如图5 所示),多舱防护结构在这两种情况下的毁伤情况基本相同,不论是外板破口尺寸、液舱外板破损半径、水密舱内板最大变形挠度还是结构的总吸能都非常相近。在水箱内的接触爆炸试验中,气泡载荷将很快溃散,并不会产生后续的涌流砰击载荷。这也说明了水下接触爆炸下产生的涌流砰击载荷对结构的毁伤作用很小。

因此,本文将以水下接触爆炸所产生的初始爆轰和冲击波作为对舰船结构毁伤作用的主要载荷。需要注意的是,以上所述的对船体结构的水下接触爆炸载荷,只是发生在船体舷侧处的初始毁伤载荷。当爆炸冲击波、爆轰产物以及高速破片继续作用于后续结构时,还会形成多种载荷类型,并对结构产生不同的毁伤效果,这部分内容将在后续更详细的阐述。

图5 多舱防护结构在陆上水中接触爆炸试验[18]Fig. 5 Experiment on multicompartment protective structure subjected to underwater contact explosion on land[18]

2 水下防护结构的发展

早期的舰船缺乏足够的水下防护能力,主要依靠舷侧水线附近的重装甲防护带抵御航深较浅的鱼雷。在意识到水下爆炸巨大的破坏威力后,才开始探索抵御鱼雷、水雷接触爆炸毁伤的防护措施。最初的水下防护结构是在原有舰船的基础上加装防雷水舱,与舷侧装甲带及船体外板相连,这便是水下舷侧防雷舱结构的雏形。这种防雷水舱可明显增大舰船的空间,提高舰船的稳性,但也大大增加了航行阻力。图6 所示为日本“长门”号战列舰,两侧鼓出的便是防雷水舱。图7 所示为美国“萨拉托加”号航母加装防雷水舱前、后的船体横剖面图。

到二战时期,对水下爆炸的破坏机理和水下舷侧结构的防护效能有了进一步的认识,并逐渐形成了较为完整的多舱防护设计思想。图8 所示为英、美二战时期大型舰船的“三舱式”方案水下防护结构示意图。

在二战的后期,美国海军航母多舱式的防护结构设计思想得到进一步巩固。并在原来基础上增加了一层隔舱,形成了“四舱式”方案。图9(a) 和9(b) 分别为“伦道夫”号和“中途岛”号航母的中横剖面图。而日本的设计方案与英美的设计方案有所不同,在采用了多舱防护方案的同时,仍坚持在水下舷侧设置延伸至船底的厚装甲带,并设置防雷水舱,如图9(c)所示。

图6 日本“长门”号战列舰(1936 年)Fig. 6 JPN Nagato battleship (1936)

图8 三舱式水下防护结构[19]Fig. 8 Three-compartment underwater protective structure[19]

二战后,美国对舰船水下舷侧结构防护效能的追求有增无减。通过对大量俘获舰船的水下爆炸毁伤试验,进一步掌握了多舱防护结构的毁伤机理,并在“福莱斯特”级航母的设计建造中,对水下防护结构作出了很大改进,如图10 所示。与“中途岛”号相比,主要有4 个方面的变化。第一,分隔舱数量增加至5 层,其宽度几乎占掉了近30%的水下舰体宽度。第二,用于多舱分隔的纵舱壁设置成倾斜式。这种设计可以增加有效防护面积,以更大限度发生变形吸能。第三,第一层隔舱变为了空舱,原紧靠舷侧的双液舱后移至第二、三层隔舱内,如图13 所示。第四,取消了原舷侧水线附近区域的装甲带,这是因为早期航母的主要防御对象还是大口径舰炮发射的惯性穿甲炮弹,而随着安装大口径舰炮的战列舰逐渐退出历史舞台,舷侧加厚装甲防护的结构也逐渐被取消,转而在舷侧水线以上和上层建筑中设置抗穿甲结构以抵御反舰导弹的攻击。

图9 二战后期各型航母水下防护结构[19]Fig. 9 The underwater protection structure of various aircraft carriers in the later period of world war II[19]

图10 美国“福莱斯特”级(1952 年)[19]Fig. 10 USS “Forrestal”class (1952)[19]

在美国“小鹰”级航母的设计中,基本沿用了“福莱斯特”级航母的水下舷侧防护结构形式,并对其船底的水下防护结构进行了加强。图11 所示的“美国”号航母在船底设置了双层防护舱。这主要是因为自导技术的进步,使得鱼雷钻入船底实施水下爆炸的成功率大大增加,因此,船底结构受到来自水中武器的毁伤威胁也相应提高。

图12 所示为英国CAV-01 型航母(未实际建造)的中横剖面图。在该型航母初步设计时,大量借鉴了美国“小鹰”级改进型“肯尼迪”号(CV67)航母舷侧防护结构的设计方案。全舰大量使用了高性能钢材料以降低防护结构在全舰的重量中的比例。另外,注意到CAV-01 型在靠近舷侧的第三层隔舱内(液舱)设置了密集

图11 美国“美国”号(1961 年)[19]Fig. 11 USS United State (1961)[19]

的层间结构。这种层间结构可以在变形破坏过程中产生吸能效果,从而提高舷侧多舱防护结构的防护效能。

图12 英国CAV-01 型航母(1965 年设计稿)[4]Fig. 12 UK“CAV-01”aircraft carriers (buleprint-1965)[4]

图13 英、美海军多型航母舷侧防护结构[4]Fig. 13 Schematic of broadside protection structure of multi-type aircraft carriers of UK and USS[4]

图13 所示为英、美海军多型航母舷侧防护结构示意图,其主要信息包括各层舱壁的厚度、纵隔壁间距以及舱内填充物。通过对比可以发现其中的3 个设计特点。(1)除了英国的“鹰”号以外,其他各型航母均采用了双层液舱的设计方案;(2)二战之后的英、美航母都将液舱设置在距舷侧的第二层以后,而将靠近舷侧的第一层设置为空舱;(3)最内层液舱后壁的厚度显著大于液舱前壁的厚度。这是因为在前后壁等厚度情况下,不论是冲击波还是破片载荷作用,液舱后壁的变形程度都要大于前壁,尽管后壁距离爆源更远。另外值得注意的是,美国的“肯尼迪”号航母在最内层舱室中填充了泡沫材料以达到在水下接触爆炸中发生变形吸能的目的。有资料显示,英国的CVA-01 型航母在初始设计中参考了“肯尼迪”号的泡沫舱设计方案,但因在抗冲击试验中发现泡沫容易引起火灾、毒气等二次损伤而在最终设计稿中取消[4]。

以上资料反映了传统海军强国在近一个多世纪中针对大型舰船水下防护结构的改进与演变历程。对这些成熟的设计方案加以学习和借鉴,有益于快速提高我国舰船的水下抗爆能力,从而提高舰船的生命力及战斗力。但在学习借鉴的过程中,应避免“依葫芦画瓢”,需充分理解各部分结构的设计原则,清晰主要载荷的毁伤机理,掌握各结构的防护机理,从而建立完善的舰船水下结构防护体系。

3 舷侧多舱结构的毁伤与防护机理

因水下多舱防护结构的主要防御对象是水中鱼雷和水雷,所以工程上也称其为防雷舱结构。“水下多舱防护结构”中的“多舱”具体是指位于舰船舷侧的多舱隔舱,这主要是因为鱼、水雷的攻击方式所决定的。水雷是在作战海域中投放的防御性武器,在对舰船的接触爆炸毁伤中,其引爆方式多由舰船舷侧直接碰撞造成。鱼雷则为主动攻击型武器,在投放之前需根据目标舰船的排水量预先设置定深以最大程度发挥战斗部装药的爆炸威力。若定深过大,容易使鱼雷从船底穿过而错失引爆机会。因此,选择舰船的舷侧作为鱼雷的攻击点具有更高的成功率。这也是各国对舰船舷侧的抗爆能力不断加强的原因。这种通过在水下舷侧设置具有3~5 层防护隔舱以抵御水中兵器接触爆炸破坏作用的防护措施已得到广泛认可。下文将以大型舰船水下舷侧防护结构作为研究对象,简要概述其在水下接触爆炸下的毁伤破坏过程及防护机理。

图14 所示为典型三舱式防护结构的破坏过程示意图[20]。靠近舷侧的第一层为空舱,它可以为接触爆炸时舷侧外板的变形提供空间,并衰减爆炸产生的冲击波压力。同时也为涌入舱内的爆轰气团提供了膨胀空间,因而又称为膨胀空舱。第二层舱室为液舱(可以是水舱或重油舱),使武器战斗部爆炸产生的破片和外板破裂所形成的二次碎片在高速穿入液舱后迅速降速,因而称为吸收液舱。另外,在受到爆炸冲击波作用时,舱内液体的存在相当于增加了液舱的整体惯性力,其抗爆能力也得到了增强[21]。同时,当冲击波经过液舱中的不同介质交界面而发生反射与透射后,其强度也有所衰减。第三层又为空舱,因其水密性的要求,也被称为水密舱。它一方面可供防御纵壁发生大变形吸能,另一方面为防御纵壁损坏后形成的冲击压力作第二次缓冲,以保护防水纵壁免遭破坏。总体来看,舷侧多舱防护结构是利用较大的纵深空间将爆炸产生的能量逐步耗散,最终达到保护内部重要舱室的目的[22]。

4 舷侧多舱防护结构的毁伤特性研究现状

舰船舷侧多舱防护结构中包括众多结构构件,其结构形式非常复杂,不同构件在水下接触爆炸下所受典型载荷以及破坏模型不尽相同。图15 给出了美国加利福尼亚号战列舰舷侧多舱防护结构在水下接触爆炸下的损伤示意图。为了搞清楚多舱防护结构在水下接触爆炸载荷下的损伤特性,许多学者对此进行了研究。

朱锡等[23]较早的开展了对舷侧防雷舱结构的水下抗爆性能研究。通过对比试验发现,液舱的存在可有效抵御破片的侵彻破坏,且经局部加强的防雷舱结构,其防护效能更强。试验结果充分说明了液舱在多舱防护结构中的重要性以及结构强度匹配的必要性。在此试验的基础上,张振华等[24]总结了防雷舱各层防护结构的破坏模式。在水下接触爆炸载荷作用下,舷侧外板依次会发生剪切冲塞、凹陷变形和花瓣开裂这三种典型破坏模型;液舱外板的破坏则由破片侵侧产生破口并伴随花瓣开裂;而液舱内板和防御纵壁的破坏模式相似,在爆炸能足够的情况下,均会发生塑形大变形及板架开裂花瓣的翻转,具体破坏模式如图16 所示。

图14 水下多舱防护结构破坏过程示意图[20]Fig. 14 Schematic diagram of failure process of underwater multi-compartment protection structure

图15 美国加利福尼亚号战列舰舷侧损伤Fig. 15 Side damage on the USS California

张振华等[24]还分析了防雷舱结构的防护机理,并提出了能量流的概念,即水下爆炸产生的能量在流向内部结构时由于多层防护结构吸能而逐层衰减。通过对各层防护结构吸能率的计算得出板架结构的塑性大变形是最主要的吸能方式(占总吸能的一半以上),液体对破片动能的吸收是第二主要方式,而结构的花瓣开裂翻转所吸收的能量很少。这一结论与陈卫东等[15,25]的研究结果有所差别,他们发现液体对破片动能的吸收是主要吸能方式,而结构的塑性大变形次之。这可能是因为两者试验模型的不同导致的,前者是针对具有加筋结构的防雷舱缩尺模型,而后者是通过板组成的简化的多层防护结构模型。Zhang 等[26]在徐定海等[27]对多舱防护结构水下接触爆炸试验的基础上,进一步分析了冲击波在多舱防护结构中的衰减过程,并对外层板破口尺寸、花瓣撕裂和塑性变形等破坏现象进行了讨论。张伦平等[18]也对多舱防护结构开展了一系列的水下接触爆炸试验,分析了药量、关键结构的厚度、舱室宽度等因素对结构吸能的影响。其中在对有、无膨胀舱内隔板的对比试验中发现,内隔板对外板的裂纹扩展有良好的抑制作用。但同时由于内隔板在膨胀舱形成通道而使后续结构变形增大。这也可以理解为上下隔板约束了爆炸能量的传递方向,使作用在液舱前壁上的载荷更加集中。而在实尺寸情况下,装药的质量较大,爆炸毁伤范围相比一个板格的宽度要大的多,内隔板对爆炸能量的约束影响较小。郭百森[28]在对多舱防护结构水下接触爆炸下的数值仿真研究中也分析了内隔板的作用,认为舷侧外板在爆炸冲击载荷下的动响应通过内隔板传递给了与其相连的液舱前壁,这容易造成液舱前壁的变形破坏。并针对这一问题提出利用半圆弧波纹板替换原内隔平板,使其容易发生变形而减少传递至液舱外板的应力。这种结构形式在前文的图7(a)所示的“伦道夫”号航母的水密舱内隔板中也有类似的设计。随着聚能装药的发展,爆炸成型弹丸战斗部被广泛应用于水中兵器[29-30]。聚能装药在爆轰的过程中将形成一个高速的大质量侵彻体,因其较大的动能而具有很强的侵彻能力。对此,王长利等[31]开展了多舱防护结构在聚能装药水下接触爆炸下的毁伤试验,通过对比发现:在相同爆炸当量条件下,爆破型装药仅对第一层空舱产生破坏,而聚能型装药形成的侵彻体可造成液舱前后板的穿孔和较大变形。这种爆炸形成弹丸战斗部对利用含水夹层作为防护手段的水下舰艇的毁伤威胁更为显著[32]。舷侧多舱防护结构的毁伤威胁主要来自水中武器,但也存在受到反舰导弹攻击的可能,例如反舰导弹通过掠海飞行攻击舷侧多舱防护结构的水上部分。这种攻击模式下,反舰导弹战斗部往往依靠自身动能穿透舷侧外板,在舷侧空舱内实施舱内爆炸。对此,Kong 等[33]开展了模拟战斗部在多舱防护结构的舷侧空舱内的爆炸毁伤试验。试验结果表明:冲击波与高速破片的协同作用对多舱防护结构中的加筋板架具有明显的毁伤增强效应。另外,通过对比发现,横舱壁之间的开孔可以有效引导冲击波的传播,从而减小了其他方向上结构的损伤。

图16 防雷舱各层防护结构的破坏模型[24]Fig. 16 Failure mode of each defensive bulkhead in broadside defense cabin[24]

以上所述多为试验研究,对于由众多板架组成的多舱防护结构,即便是缩尺模型或者简化模型,其制作过程也较为复杂,而且还需在水下实施。这给开展多舱防护结构的系列试验带来了困难。而数值仿真方法具有高效经济的优势,并且这种优势还体现在物理过程的可视化上,因而被广泛应用于水下爆炸的研究。很多学者对水下接触爆炸数值仿真方法的可行性进行了探索。例如Zhang 等[34]、杨文山等[35]使用的基于无网格理论的SPH 方法和于诗源[36]、唐廷等[37]使用的基于多物质流固耦合理论的ALE 方法,通过与试验结果的比较都在一定程度上说明了这些数值仿真方法的有效性。在此基础上,影响多舱防护结构防护效能的众多因素(如舱壁厚度[38]、隔舱宽度[39-40]、液舱位置[41-42]、舱内液位高度[28,43]以及舱壁间层间结构[44,45]等)被广泛研究,并为工程设计提供了一定的参考。需要注意的是,对多舱防护结构的整体性数值仿真与试验结果仍存在较大的误差。其结构的毁伤与载荷的传播在数值仿真中很难被兼顾,尤其是多舱防护结构中的内部结构毁伤情况及其所受载荷特性。例如在使用ALE 算法对多舱防护结构的水下接触爆炸情况进行数值仿真中,当舷侧外板破坏时,产生大变形的结构单元需被删除以避免单元畸变而导致计算程序停止。这样的算法显然会在一定程度上减小内部结构所受的破片载荷。因此,对多舱防护结构水下接触爆炸的数值仿真方法准确性的探索仍需要进一步开展。同时,在使用数值方法研究多舱防护结构中的某一结构时,应避免“以偏概全”的算法验证,而应对此目标结构开展针对性的验证。

总体而言,水下接触爆炸载荷与舷侧多舱防护结构之间的相互作用问题是非常复杂的。它不仅涉及多种结构,还涉及多种流体介质。其结构所受载荷形式多样,导致结构的毁伤特性也存在较大差别。为了更详细的叙述多舱防护结构在水下接触爆炸下毁伤,下文将以多舱防护结构中的部分结构(船体外板、舷侧空舱、防护液舱等)作为研究对象,阐述其在主要载荷作用下的毁伤机理以及相应的防护措施。

5 船体外板的毁伤与防护研究现状

5.1 船体外板的毁伤和破口尺寸的估算

船体外板在遭受水下接触爆炸攻击后,将产生严重的局部破口损伤,其毁伤过程可以分为两个阶段[46]:第一个阶段是破口形成阶段,炸药在爆轰过程中对板架结构产生绝热剪切破坏从而形成初始破口;第二个阶段是破口的扩展阶段,炸药爆轰后形成高温高压的爆轰气团,在持续的膨胀过程中,板架结构会沿着破口继续开裂、凹陷,并产生大面积塑性变形。船体外板在水下接触爆炸下的破口大小直接影响到舰船的稳性和不沉性,因此,在舰船结构初始设计阶段根据外板和加筋的基本属性和参数预报破口尺寸是舰船生命力评估的首要问题。

水下接触爆炸下的船体外板破口尺寸与爆炸点位置、战斗部类型、装药质量和船体板架的结构形式、尺寸和材料等多种因素有关。因此,通过理论推导准确计算复杂板架结构在水下接触爆炸下的破口尺寸是很困难的。各国舰船设计人员往往根据经验公式对此加以估算。吉田隆通过对二战期间日本海军舰船在实战中的损伤实例进行统计总结,得到了船体板架在水下接触爆炸下的破口半径经验公式[47]:

式中:R为破口半径,m;W为药包等效TNT 当量,kg;δ 为外板相当厚度,mm;a为结构特征系数,对于空中接触爆炸取0.62,对于水下接触爆炸取为1。也有文献认为该结构特征系数是指外板结构形式,即有加筋的平板取0.62,而平板取1。该经验公式是基于二战时期日本海军舰船的毁伤建立的,当时的舰船结构多采用铰接的连接形式,并且钢材韧性相对目前的要低。因此,其估算精度不足,公式中的经验系数有待重新测定。

前苏联海军也同样根据装药质量和板厚来估算破口尺寸[48]:

式中,Lp为破损长轴长度,m;G为装药的TNT 当量,kg;h为外板厚度,m;K0为经验系数。刘润泉等[49]通过多组加筋板水下接触爆炸模型试验拟合出该经验系数可取为0.37。

以上两个经验公式都没有充分考虑加强筋对破口尺寸的限制作用。为此,朱锡等[50]引入了板架结构中横、纵加强筋的相对刚度这一参数,考虑了舷侧外板上纵骨与舱内隔板对破口裂纹的扩展作用并将式(2)修正为:

式中:I为加强筋的相对刚度,m3;K0、α 为修正系数,根据模型试验结果拟合得出K0=0.063, α=0.153。需要指出的是,模型试验是将加筋板架水平放置于水面,药包放置于水下一侧并与结构相接触。这种情况下,爆炸产生的能量几乎全部作用在板架上。而舰船水下舷侧接触爆炸情况下,爆炸产生的爆轰气团在膨胀过程中会在自由液面处散逸部分气泡能,爆轰气团推动破口开裂、凹陷等能力有所衰减。因此,使用该经验公式估算舷侧破口尺寸应该是偏大的。

文献[51]给出了计及爆点水深的破口尺寸经验公式:

式中:p0为爆心处静水绝对压力,MPa。该公式中并没有涉及结构尺寸的相关参数,其合理性存疑。而水深对接触爆炸破口尺寸的影响,Keil[52]得出了不同结论。通过对固支平板水下接触爆炸的系列试验发现水深对破口尺寸几乎没有影响,而装药质量与平板厚度才是影响破口尺寸的关键因素。并在此基础上给出了平板在水下接触爆下的破口半径公式和产生破口的临界药量公式:

式中:t为板厚,m;Wcri为临界药量。

Rajendran 等[53]则进一步分析了材料强度参数对破口尺寸的影响,在理论推导过程中将板材料的本构关系假设为理想刚塑性,并考虑了平板的中面薄膜拉伸应变且忽略了平板在局部隆起和花瓣开裂过程中的能量耗散,其计算公式如下:

式中:W为装药TNT 当量,kg;ETNT为单位质量TNT 包含的能量(MJ/kg),密度为1 630 kg/m3的TNT 为4.44 MJ/kg;t为板厚,m;σy为材料的静态屈服应力,MPa;εf为材料的失效应变;η 为装药能量转化为板变形能的百分比,目标对象为高强度低碳钢可取为0.123 6。

5.2 防护措施

总体而言,针对舷侧外板的防护措施较少。为保证舰船产生破口而涌入海水后仍保持足够的不沉性以及起降舰载机所必须的船体稳定,需要对船体空间进行合理的水密分隔。而直接限制破口尺寸的有效措施是在外板上设置较强的加筋结构。从以上经验公式来看,外板越厚,破口尺寸越小。但若以增加板厚来追求更小的破口尺寸并不合理,因为这不仅大大增加了结构的重量,而且会在接触爆炸下产生更大质量的结构碎片。因此,有的设计思路认为:舷侧外板在满足结构强度要求的情况下应该尽量设计的薄些,以降低所形成破片的质量和尺寸,从而减小高速破片对内部舱室的侵彻毁伤效果。另外,在舷侧外板内侧喷涂聚脲材料[54-55]可以起到一定的止裂作用,并且可以有效减少破片的飞散。聚脲涂料是一种典型的弹性聚合物材料[56],具有弹性模量高、抗拉强度和韧性好等力学优点,并且可通过喷涂的方式直接与钢结构粘结,施工工艺简单。因而具有良好的抗爆抗冲击性能和应用前景。研究人员在对具有聚脲涂层的目标结构进行抗爆试验中发现:将聚脲喷涂在金属板的背爆面时,可以有效减少钢板的变形挠度,钢板的变形速度峰值也有很大程度的衰减,并且可以有效阻止钢板结构上形成的碎片飞散,涂层厚度越大,抗爆效果越明显[57-58]。

6 舷侧空舱载荷特性及防护措施研究现状

6.1 舷侧空舱载荷特性

舷侧外板在炸药爆轰下形成初始破口后,爆轰产物开始膨胀,形成的爆炸冲击波分别向水中和膨胀空舱内传播,使外板破口发生径向扩展。由于水介质的惯性远大于空气介质,爆炸产物在膨胀空舱内的扩散速度远大于水中,从而产生“腔吸效应”。大量爆轰产物灌入膨胀空舱,形成准静态压力,使舷侧空舱内的各壁板产生鼓胀变形。吴林杰等[59]通过防雷舱水下接触爆炸模型试验测到了舷侧空舱内的冲击载荷,其载荷特性在时间尺度上可分为气团膨胀扩散阶段和脉动平稳两个阶段,如图17 所示。在气团膨胀扩散阶段,结构承受的载荷为瞬态冲击载荷,其特征是冲击压力较大,但作用时间很短;脉动平稳阶段,隔离舱壁结构承受的载荷以缓慢衰减的准静态气压为主,伴以压力的小幅波动,其压力值相对较小,但作用时间较长。在其试验中测到的准静态压力的比冲量是冲击波载荷的数倍。

陈鹏宇等[60]对膨胀空舱内的毁伤载荷进行了更细致的划分,其载荷特性在空间分布上根据爆炸冲击波的反射特性划分为正反射区、马赫反射区和角隅汇聚区,如图18 所示。正反射区作用载荷由初始瞬态脉冲载荷和后续逐渐衰减的准静态气压载荷叠加而成;马赫反射区作用载荷则以准静态气压为主;角隅部位由于冲击波汇聚效应的影响,也会产生多次较强的冲击,如图19 所示。爆炸冲击波以及形成的一系列反射波联合准静态压力极易使空舱内的结构在边缘处产生撕裂。并通过数值仿真方法拟合得出了膨胀舱准静态气压pe的计算公式:

图17 舷侧空舱内典型测点压力时程曲线[59]Fig. 17 Pressure-time histories of typical measuring points on side empty cabin

式中,A为常数,表征气泡能占水下爆炸总能量的比例,取0.47;β 为修正系数,表征进入膨胀舱气泡能的比例,取0.5;γ 为比热比,取1.4;V为膨胀空舱的总容积;e为装药的比内能,当装药为TNT 时,取4.765 kJ/kg;me为装药的相当TNT 当量。

图18 膨胀舱壁载荷特性区域分布[60]Fig. 18 Distribution of load characteristics on isolate bulkhead[60]

图19 载荷简化模型[60]Fig. 19 Simplified models of load[60]

6.2 防护措施

根据水下接触爆炸下舷侧空舱内的毁伤载荷特性,有以下几点防护措施可以缓解结构的毁伤程度。

(1)结构性加强。由于冲击波和准静态压力容易使空舱内的结构在边缘处发生撕裂,因此,有必要在板缘处予以加强。

(2)泄压。泄压的防护设计思想主要是指以空间距离衰减耗散爆炸产物、冲击波强度和能量,以空间容积耗散、降低准静态压力,从而达到保护重要舱室结构的目的。3.2 节中提到了在船体内部隔板上设置泄压孔以允许爆炸产生的高温高压气体释放到舰船内的非关键空间。由于直接在肋骨间设置泄压孔会影响舰船的整体水密性分隔,因此泄压孔的具体做法是在舱壁外侧安装一定厚度的特种钢制盖,当爆炸冲击波使空舱内压增大时,钢制盖即脱落,使冲击波压缩的空气由此泄出,降低舱室内压,从而起到保护内层舱室的作用。冲击波泄出孔与空舱防护结构的配合使用可以对冲击波载荷的防护起到很好的效果,冲击波压力将在空舱中迅速衰减,这样可以减轻内部舱室舱壁或防护水舱外板所承担的压力[9]。另外,更有效的措施是在舷侧外板上设置泄压板,让爆轰气团释放至外界大气中。但是泄压板的工艺设计有一定的难度。资料显示,日本海军的“大凤”号航空母舰就采用了这种形式的泄压板设计,从实战结果来看,这种设计对舰船舷侧防护是有效果的。

(3)水雾抑爆。水雾对抑制爆炸冲击波有着积极的作用。不仅在煤矿瓦斯抑爆中得到良好的应用[61],而且在舰船抗爆设计上也有很好的应用前景[62]。通过现代雷达预警和自动水雾喷洒系统相结合可以很好的发挥水雾抑爆在舰船被动防御体系中的作用。水雾抑爆的防护机理主要有三个方面:①在爆炸冲击波的传播路径上设置其他介质相,利用冲击波在不同介质交界面上的入射、反射衰减耗散冲击波能量;②当冲击波作用于液滴时,液滴发生破碎、抛洒和飞散,从而实现冲击波能向液体动能的转化;③在冲击波作用于液滴的过程中,液体发生雾化、蒸发吸热,从而实现对冲击波能的吸收。除此以外,水雾还可以减缓或熄灭冲击波作用后的后续化学反应,稀释爆炸后的气体密度,防止产生二次爆炸或者次生火灾[63-64]。Willauer 等[65]和陈鹏宇等[66]学者开展的水雾在密闭舱室中的爆炸试验证实了水雾对舱内爆炸冲击波的衰减作用。美国马里兰州海军实验室进行的一系列水雾抑爆试验表明[67]:在安装水雾喷射装置的防雷舱室中,爆炸产生的初始冲击波超压峰值、冲量和准静态压力在水雾的作用下均有显著的衰减。

7 液舱结构的毁伤与防护研究现状

作为大型舰船多舱防护结构中的重要组成部分,液舱的设计应用非常巧妙,一方面舰船本来就有装载的需要,另一方面对爆炸冲击波与高速破片都有良好的抵御作用。如前文所述,液舱的前板所受载荷有三种,分别是冲击波、高速破片和准静态气压。相较冲击波和破片载荷,准静态压力主要对周围的横隔舱壁以及上下甲板产生毁伤,而由于液舱较大的惯性质量使得准静态压力对其作用效果十分有限。因此,下文以冲击波和破片作为液舱结构的主要毁伤载荷进行总结。

7.1 冲击波载荷对液舱的破坏作用

爆炸冲击波作用于液舱时,首先使液舱前板产生向后的动响应,同时,板后液体也将一起运动,这相当于前板的惯性力得到了增加,因此,前板的变形量相较于背空板要小的多。李思宇等[68]通过数值仿真方法对比了有无液体时液舱结构的破坏模式及吸能模式,并研究了液舱内水层厚度对液舱总吸能的影响。其次,爆炸冲击波在空气—钢界面与钢—液体界面透射进入舱内液体并作用于液舱后板,使得后板向后运动,同时向舱内反射稀疏波,稀疏波将导致舱内液体形成部分负压区从而发生蒸发,最终在后板附近形成空穴,空穴的溃灭将再次向四周辐射冲击波并作用在液舱结构上。这一现象通常在水下近距爆炸中发生,称为二次加载[10,69],其本质是冲击波作用下的流固耦合效应[70]。杜志鹏等[21]认为,后板在冲击波作用下的运动所产生的稀疏波将使液舱内的压力降低,从而实现防护液舱对爆炸冲击波的防护和阻断的功能。另外,他们通过对防护液舱前、后板在近距爆炸载荷作用下的响应机理进行了理论分析,推导出了液舱前、后板的响应计算公式,计算结果表明:液舱后板的速度响应要大于前板,因此,液舱后板更容易破损。

7.2 破片载荷对液舱的破坏作用

当高速破片撞击并侵彻液舱时,破片的速度因为液体的阻力得到显著衰减。与此同时,舱内液体中会形成强烈的压力波和液体流,破片的动能通过液体传递给结构壁面,从而使液舱产生严重的毁伤破坏,这种现象称为水锤效应[71-73](Hydrodynamic Ram)。Kwon 等[74]将弹丸侵彻液舱的过程分为撞击、进入、开坑、空化和穿出5 个阶段,根据结构属性的不同,这5 个阶段也不一定全部发生。如果结构足够抵抗弹丸侵彻,那么只会发生撞击;如果弹丸不能顺利穿出,那么只会发生前4 个阶段。

在水锤效应过程中,有三种典型的载荷在液舱中形成,分别是初始冲击载荷、拖拽载荷和空泡溃灭载荷。初始冲击载荷是由破片撞击液面所形成的冲击波,其以撞击点为中心,呈半球形向外辐射。McMillen[75]通过弹丸侵彻水舱试验发现:随着与弹道之间角度的增大,距离撞击点相同长度处的测点压力峰值逐渐减小。这说明初始冲击波在液体中的传播并不是均匀的,弹丸头部的冲击波压力最大,其传播速度更快,在传播一段距离后,波阵面最终呈现出半椭球形。初始冲击波的压力上升沿非常陡峭,但作用时间相对较短[76],随传播距离的增大,压力峰值显著下降。初始冲击波的载荷特性(压力峰值与正压作用时间)与弹丸的初速、质量和侵彻面积等因素相关。Dear 等[72]给出了球形弹丸侵彻蓄液结构所产生初始冲击波的峰值压力和正压作用时间计算公式。唐廷等[77]则采用一维平面波理论推导了大质量片状破片撞击液舱所形成的激波载荷的计算方法,并指出:破片速度与冲击波峰值成正比,速度越快,峰值越大。而破片速度不会影响冲击波的衰减规律,冲击波的衰减规律与破片的厚度相关。破片越厚,冲击波的正压作用时间越长。另外,液舱内的液位也会对初始冲击波产生影响。在部分装载时,由于自由液面反射稀疏波的原因会使冲击波的压力峰值以及正压作用时间相比满舱状态要有所降低[78]。在实验中所测到初始冲击波往往有多个峰值,压力时程曲线呈现出振荡形式[79-80],利用高清摄影技术拍摄到的初始冲击波画面也展示出间距很小的多个波阵面[81]。Disimile 等[80]认为这是由于弹丸在侵彻过程中的自身振动所造成的,弹丸在液体中持续运动,而冲击波是由这个移动体不断产生的。拖拽压力载荷是由弹丸在液体中侵彻、开坑导致液体发生位移所形成的压力场。这类似于水下爆炸过程中的滞后流载荷,也可以直观理解为液体对结构壁面的挤压载荷。相比初始冲击波,拖拽载荷的压力峰值并不大,但是其持续时间较长。McMillen 等[76]在实验中发现:在远离弹道附近处的传感器并不能测到拖拽压力,只有在距离弹道较近处才有压力的上升。Disimile 等[80]在对比不同材料弹丸在侵彻蓄液结构时的载荷特性时发现:钨制弹丸比钢制弹头产生的拖拽压力峰值要大,而钢制弹丸产生的拖拽压力峰值要比铝制弹头情况下的要大。空泡溃灭载荷则是由弹丸或破片尾部形成的空泡溃灭所形成的。空泡的产生主要是由弹丸侵彻并排开液体所产生的。当弹丸速度足够快时,弹丸周围的液体甚至能够蒸发并保持汽态,这也是空泡形成的一个原因[76]。弹丸的动能部分传递给周围的液体,初始空泡在惯性力的作用下继续膨胀发展,在膨胀至空泡最大尺寸后发生溃灭,从而向外辐射空泡溃灭压力。这一过程与水下爆炸中的气泡脉动是相似的,其空泡溃灭压力的强度与空泡最大尺寸相关[82]。Field[73]指出在靠近空泡坍塌中心处的压力甚至可以达到1 GPa,但在压力波到达初始空泡半径之前便会发生非常显著的衰减。

水锤效应过程中的每一个阶段都会以不同形式、不同程度的对结构产生破坏[83]。Varas 等[78]通过高速摄影观察到,当初始冲击波到达结构壁面时,结构开始发生变形。在开坑和空化两个阶段,结构的变形过程持续时间更久,远大于第一个冲击阶段。在此阶段,液体向周围壁面加速运动,使结构发生大的塑性变形。因此,开坑与空化阶段是结构发生变形的主要阶段,弹丸或破片在液体中的开坑和空泡的膨胀发展是造成蓄液结构破坏的主要原因。Artero-Guerrero 等[84]则对此结论提出了限制条件,他们认为:只有当蓄液结构尺寸与弹丸侵彻所形成的最大空泡尺寸接近时,空泡的膨胀才是才是水锤毁伤作用的主要影响因素;而当蓄液结构足够大时,空泡的膨胀并不是最严重的毁伤形式。空泡溃灭压力是水锤效应过程中最复杂的问题,尽管许多学者对空泡的形成、膨胀和溃灭问题开展了大量的研究[82,85],但是许多问题还没有被完全解决,尤其是空泡溃灭压力作用下结构的动响应问题,仍有待开展进一步的研究。

在破片载荷的毁伤作用下,蓄液结构呈现鼓胀变形的破坏模式,即各壁面都是发生向外的变形或破坏。尤其需要说明的是前板的变形破坏,其最终变形方向是与破片速度方向相反的。这是因为高速在撞击前板时,前板发生绝热剪切穿孔,变形区域限制在穿孔附近较小范围之内。而破片进入液体后所形成初始冲击波和压力流的作用方向是与破片速度方向相反的,且这两种载荷对前板变形的作用更加显著,从而造成前板的反方向变形。另外,与冲击波作用下的液舱破坏情况类似,在破片侵彻下,液舱后板的变形程度往往要大于液舱前板。这是因为在初始冲击波和后续压力流的作用下,液舱后板已经具有了预应力。在破片速度足够快情况下,液舱后板向外变形并伴有冲塞穿孔,严重情况下甚至产生向外的花瓣破坏并伴有裂纹撕裂扩展和大塑性变形。

7.3 冲击波与破片联合作用下液舱结构的动响应

相比于冲击波或破片载荷单独作用下的毁伤效应,冲击波与破片载荷联合作用下结构的毁伤机制更加复杂。在战斗部爆炸过程中,炸药的化学能转化为冲击波和爆轰产物以及破片的动能。在近场爆炸情况下,冲击波与破片几乎同时作用于结构。近年来,许多学者发现在战斗部近距爆炸下冲击波与破片载荷对目标结构存在毁伤叠加和增强效应。Leppänen[86]开展了对混凝土结构在冲击波与破片载荷作用下的试验与数值仿真研究,结果表明:联合毁伤载荷比破片单独作用时对混凝土块内部造成的毁伤更加严重。在此基础上,Nyström 等[87]通过数值仿真研究得出了更进一步的结论:冲击波与破片联合冲击下混凝土结构的毁伤比冲击波与破片分别单独作用造成的毁伤之和还要严重。类似的结果也被Marchand 等[88]、Zhang 等[89]和Hu 等[90]等学者所报道。而当冲击波与破片载荷作用于液舱结构时,其前、后板的动响应有很大区别。液舱前板在受到冲击波载荷时,其变形方向是向内的;而在破片侵彻下,前板的变形方向是向外的。当冲击波与破片载荷联合作用液舱时,冲击波作用于前板的外表面,而破片侵彻形成的压力脉冲作用于前板的内表面,两者的作用力方向是相反的。因此,冲击波与破片载荷的叠加增强效果并不会在液舱前板上展现。从液舱后板在冲击波与破片载荷作用下的受力情况来看,两种载荷使后板产生的变形方向是一致的。目前,在公开的文献资料中,针对液舱结构在冲击波与破片载荷联合作用下的毁伤研究很少。

7.4 防护措施

液舱本身就是对爆炸冲击波和高速破片的防护设计,在明确了液舱结构所受毁伤载荷和相应防护机理的基础上,一些更进一步的防护措施被学者们提出。

对于爆炸冲击波而言,液体介质能够有效降低冲击波的压力峰值和冲量,因而被广泛应用于弹药库[91-93]、车辆[94-95]、舰船[42,96]等重要目标的防护。Zakrajsek 等[97-98]和Bornstein 等[94,99]提出液体对爆炸冲击波的防护机理主要依赖于液体的蒸发、动量转化和阻抗差异。在实际的应用中,蓄液结构往往仅作为临时存储容器,在炸药爆轰过程中破碎飞散以最大程度发挥液体对爆炸能量的转化效率。从这一耗散机理来说,液舱并没有充分发挥其防护功能,因为舷侧多舱结构内的空间受限,舱内液体对爆炸能的吸收有限,主要还是依靠大体积液体增加液舱惯性力从而提高抗爆能力以及阻抗差异衰减冲击波超压。张弩等[100]通过数值仿真方法对比了单层、双层液舱对水下接触爆炸的防护效果,综合对比结构变形、结构吸能和载荷强度后得出:双层液舱结构比单层液舱结构的防护效果更好。蔡思渊等[101]提出在液舱中设置空气隔层或者设置波纹夹芯板隔层,研究结果表明:在同等质量下,设置隔层能有效减小液舱后板的变形。并且,设置波纹夹芯板隔层的液舱结构吸能最大,防护能力最强。一些应用于其他目标结构的冲击波防护措施也可为液舱防护提供参考。如Chen 等[102]为了提高作战人员对爆炸冲击波毁伤的抵御能力,提出了液压能定向释放技术。具体方法是将装有水的橡胶软管铺设在凯夫拉防弹面板前,在冲击波作用下,软管中的水可从底部泄漏(如图20 所示)。在其试验中,液压能定向释放技术可使冲击波的的峰值压力下降达97%。还有学者尝试通过改变容器中的储存介质以试图更好的降低冲击波载荷。McCallum 等[103]通过数值仿真发现:相比大体积水,充气的水可以显著降低冲击波的压力峰值。对此,Grujicic 等[104]认为这一防护机理主要依赖于充气水中较小的水中声速,并指出声速在充气率为10%的水中小于50m/s,在这种可压缩介质中,声速的减小可以降低初始冲击波下结构的动响应。而在Bornstein 等[99]开展的爆炸胀膜试验(explosion bulge die test)中发现(如图21 所示):相比常态水,充气水试验工况下的钢板变形量甚至更大。两种截然相反的结论很有可能是因为目标结构与水箱防护结构之间的距离不同产生的。当水箱紧靠在目标结构前端时,其防御机制主要还是依靠水的飞散对爆炸能的转化。因此,具有更大质量的常态水比充气水对近距爆炸载荷的防御更具优势。另外,Bornstein 等[99]还尝试在容器中加入剪切增稠液体以探索其对爆炸冲击波的衰减效果,具体做法是在水中按1∶1 质量加入玉米粉,这种液体比普通水具有更大密度和更强的抗拉强度。试验结果表明:剪切增稠液体试验工况下钢板变形比普通水情况要小,但防护效果的提升有限,试验中钢板的变形量仅下降了约3%。

图20 液压能定向释放技术[102]Fig. 20 Hydraulic energy redirection andrelease technology[102]

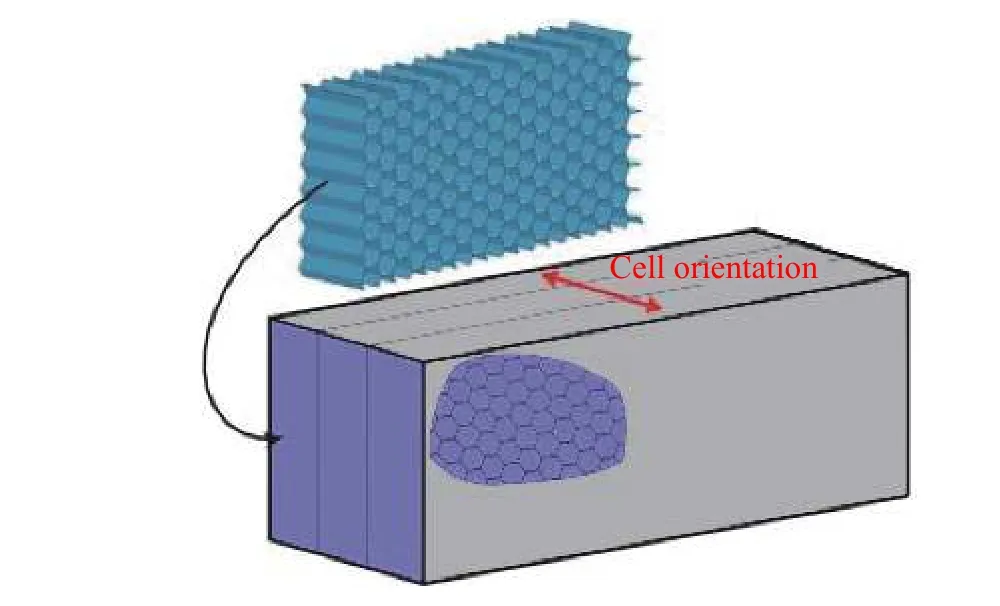

针对高速破片侵彻蓄液结构时造成的水锤效应破坏,Townsend 等[105]提出了两种有效措施:一种是在液舱中设置多层薄的空气挡板(如图22 所示);另一种是使用低压压缩空气在整个液舱内产生均匀分布的气泡。两种措施的原理都是通过冲击波与反射波之间的相互影响来降低冲击波的压力,并有效的提高舱内液体的可压缩性以缓解液体向结构壁面传递动能的效率,两种措施均可使舱内液体中心区域的冲击波压力峰值下降约40~60%,同时结构的破损程度也得到了缓解。Disimile 等[106]利用多组三角形结构以反射弹体侵彻液舱时产生的激波(如图23所示),并降低其对后续结构的破坏作用。试验结果表明:安装消波装置后作用在液舱后板上的冲击波压力峰值约为单纯液舱的60%。孔祥韶等[107]提出了在液舱内部敷设橡胶材料组成复合防护液舱的方案,试验与数值仿真结果表明:复合防护液舱提高了液舱抗爆防御效果,液舱前板、后板最大变形分别减小了23%和8%,结构应变降低了30%,冲击波峰值降低约19%。Artero-Guerrero 等[84]则认为削弱冲击波虽能在一定程度上降低蓄液结构的破坏,但并不是最有效的方法。因为对于小尺寸蓄液结构,冲击阶段并不是“水锤效应”毁伤最严重的阶段,而空泡的膨胀才是造成蓄液结构变形毁伤的最主要原因。为此,他们提出利用蜂窝铝夹芯层填充水舱,这样不仅可以利用芯层的变形进行吸能,还可以有效限制空泡在液体中发展,如图24 所示。其试验结果表明:设置蜂窝铝夹芯层的水舱在弹丸侵彻下可使结构的膨胀体积降低达54%。在蓄液结构中设置泡沫、橡胶垫等吸能材料的方法也被Zapel[108]、Copland[109]、Bless 等[110]、Liu 等[111]开展过,其有效性均在试验中得以验证。仲强等[112-113]则从降低弹速角度提出将液舱前板设置为陶瓷夹芯抗弹面板(如图25 所示),利用高强度和高硬度的陶瓷芯层的变形、破碎和翻转运动等消耗弹体的动能。以此降低弹体的入水速度,从而提高液舱结构对高速侵彻体的防护能力。另外,Bless[114]还尝试在蓄液结构的面板上焊接加强筋的方式以限制裂纹扩展,面板上的加强筋可为破口的扩展提供约束和限制,从而有效减小结构的毁伤。

图21 充气水箱对目标结构的防护[99]Fig. 21 Protection of aerated watercontainer on target structure[99]

图22 薄的空气挡板示意图[105]Fig. 22 Schematic of the impact tank with thin air filled baffles[105]

图23 三角架作为消波结构[106]Fig. 23 Bars of triangular used as mitigation memebers[106]

图24 蓄液结构填充蜂窝夹芯铝[84]Fig. 24 Fluid filled tank installed with honeycomb structure[84]

图25 陶瓷/液舱复合结构[112]Fig. 25 Sketch of ceramic/fluid cabin composite structrues[112]

8 需进一步研究的问题

(1)在水中兵器装药质量一定的前提下,何种爆距对舰船结构的毁伤效果最大,即如何最大程度实现水中兵器的作战效能,这一直是众多学者讨论的问题。在攻击目标舰船时,是通过水下接触爆炸产生强冲击波和爆轰气团对舰船造成局部破口损伤,还是充分利用水下近场爆炸产生的气泡能对舰船造成总体毁伤?这是一个亟待回答的问题。对此,笔者认为需要结合目标舰船的排水量以及合理的毁伤评估两个方面。对于大型水面舰船,以目前常规水中兵器的装药量,几乎很难在近场爆炸下使船体产生严重的中拱变形,这种情况下,无疑是接触爆炸更能起到毁伤作用。另外需要考虑的是针对舰船结构的毁伤评估,比如,针对中型舰船在接触爆炸和近场爆炸毁伤分别造成的两种典型破坏模式,哪一种破坏模式对舰船的生命力带来更严重的威胁。值得提出的是,舰船的运动状态或许也应该考虑在内。因为当舰船处在高速运动状态时,水下近场爆炸下气泡射流的形成很大程度上依赖于船体边界,是否有足够的时间使气泡射流得以完全发展并成功作用于船体结构。综上所述,开展近距范围内船体结构在不同爆距下的毁伤研究对于水中兵器的毁伤威力的评估以及舰船结构抗毁伤能力评估具有重要意义。

(2)相比舰船水下舷侧防护结构,水下船底防护结构的研究相对滞后。这主要和早期鱼雷的攻击方式有关。随着现代水中兵器制导技术的不断发展,船底板也成为鱼雷攻击的重点部位,而船底防护结构的空间明显受限,没有舷侧那么大的利用空间,其对水下近距爆炸的防护能力较弱。船底处的龙骨是船体最重要的承重结构,一旦龙骨受损,舰船的总纵弯曲强度将严重削弱。不仅如此,船底处的水下爆炸威力比在舷侧处更强。这是因为船底板在强冲击波和爆轰气团膨胀挤压作用后,还承受后期气泡涌流的冲击载荷。当在水下舷侧附近发生爆炸时,一部分气泡能会在自由液面溢散,而在船底板爆炸,所有的气泡能几乎都作用船体结构,这种毁伤方式比舷侧接触爆炸更为严重。另外,船底龙骨附近的近距爆炸不仅可以使位于爆炸中心的舱段船底板架产生较大变形破坏,而且也会使相邻的船底产生激烈的动载荷。因此,开展舰船双层板架结构在接触爆炸下的毁伤与防护研究,有利于提高舰船总体的抗毁伤能力,补齐短板,护住软肋。

(3)一般的重型鱼雷对中小型舰船实施水下近距接触爆炸时,几乎会是毁灭性的打击。因其排水量较小、空间有限,很难在舰船水下部分设置大尺度的防护结构,更多的还是依赖主动防御体系(如预警规避、设置假目标、反鱼雷武器等),但这并不意味着中小型舰船的水下结构防护可以被忽略,对于小当量的鱼水雷、恐怖小艇、蛙人携带的简易爆炸物以及舰船碰撞等问题仍具有重要意义。如何有效提高中小型舰船的水下抗爆能力仍是一个巨大的挑战。

9 结 语

本文中以大型舰船水下舷侧多舱防护结构为研究对象,系统地综述了多舱防护结构在水下接触爆炸下的毁伤与防护。首先介绍了多国海军大型舰船水下防护结构的发展历程,指出了多舱防护结构在历次升级中的设计特点。其次对典型的三舱式舷侧防护结构中的内部各舱室进行了功能性说明,明确了基本的防护机理和设计要求。然后概述了针对舷侧多舱防护结构整体性毁伤的相关试验和数值计算研究工作。在此基础上,详细分析了局部具体结构在主要作用载荷下毁伤机理,并总结了相应的防护措施。最后提出了目前防护结构存在的不足以及有待进一步探索的问题。这可为舰船的水下防护设计提供参考,以期提高我国大型舰船的结构抗毁伤能力。