1 030名武汉市民对预前指示的知晓率、态度及影响因素的分析

林慧菁,倪 平

预前指示(advancedirectives,AD),又称预先指示或预立医疗指示,是指病人尚能自主决策时预先做出的安排,用以声明自己将来丧失意愿表达能力时选择何种医疗照顾[1]。其目的是了解当病人无法自行表述时希望得到的医疗救治方式[2]。预前指示主要包含两部分:一是生前预嘱(living will),是人们在意识清醒时签署的一个书面计划,用于说明当病人病情恶化或临终时需要的医疗护理方式,仅在病人处于危急或意识不清时才生效[3];二是医疗决策代理人(durable power of attorney),是指病人在其不可治愈的伤病末期不能做出选择时,指定的代替其做医疗决定的人,此人可为配偶、父母、子女或朋友等[4]。预前指示最早由美国提出[5],近年来在多个国家及地区得到承认和使用,美国[6]、荷兰[7]、澳大利亚[8]等国家均已颁布了相关法律。我国台湾[9- 10]、香港[11]也颁布相关法律,促进了预前指示的推广。我国大陆目前尚无与预前指示有关的法律法规[1]。目前,我国有关预前指示的研究对象主要为养老院老人[12]、三级甲等医院护理人员[13-15]和癌症病人[16-18],尚无有关普通民众对预前指示态度等的相关研究。本调查针对武汉市普通市民,探究其对预前指示的知晓程度和态度,并分析相关影响因素,为预前指示在国内的普及提供研究基础。

1 对象与方法

1.1 研究对象

2018年6月—2019年1月便利抽取武汉成年市民为研究对象。纳入标准:①目前居住于武汉市;②居住于武汉的时间≥1年;③认知、言语功能正常。排除标准:①外籍居民;②未成年人。

1.2 调查方法

1.2.1 调查问卷与预试验

本研究的调查问卷采用Chung等[19]的调查问卷,共47题,包括6个维度:①一般人口学资料,共14个条目;②健康状况维度,共5个条目;③预前指示态度维度(包括医疗决策代理人),共10个条目;④生命维持治疗维度,共6个条目;⑤对如何度过生命晚期的选择维度,共7个条目;⑥对绝症的态度维度,共5个条目。本研究选取了20名武汉市民进行预试验,预试验结果表明,问卷的Cronbach′s α系数为0.789。

1.2.2 资料的收集方法

问卷通过网络方式进行收集。研究者先将问卷发布在问卷星技术平台,并将问卷链接以微信、QQ、短信的形式广为转发。该网络问卷为匿名填写,愿意参与调查的研究对象打开链接填写后提交,数据即可上传至后台,研究者可登录下载。共收集到1 086份问卷,其中无效问卷56份,有效问卷1 030份,有效率为94.8%。

1.3 统计学方法

2 结果

2.1 调查对象一般资料

调查对象1 030人,其中男358人(34.8%),女672人(65.2%);年龄30~86(49.78±11.20)岁,其中30~44岁386人(37.5%),45岁及以上644人(62.5%)。详见表1。

表1 调查对象的一般资料 (n=1 030)

2.2 武汉市民对预前指示的知晓率及态度

调查发现,武汉市民对预前指示的了解程度均很低,所有调查对象中只有199人(19.3%)听说过预前指示,如果预前指示立法具有法律效应,有913人(88.6%)愿意提前做预前指示,见表2。

表2 调查对象对预前指示的态度 (n=1 030)

2.3 影响预前指示态度的单因素分析

以当预前指示立法具有法律效应时,是否愿意提前做一个预前指示作为应变量(将不愿意、不予置评/不适用合并为不愿意,愿意=1,不愿意=0),对影响预前指示态度的因素进行单因素分析。结果显示,不同性别、宗教信仰、住房类型、职业、医疗保险类型、是否领取公共援助或相关津贴、家里主要经济支柱是谁、是否患有慢性疾病、对患有慢性疾病家庭成员的照顾情况、对患有绝症家庭成员的照顾情况,差异无统计学意义(均P>0.05),差异有统计学意义因素见表3。

表3 预前指示态度的单因素分析结果 (n=1 030)

2.4 影响预前指示态度的Logistic回归分析

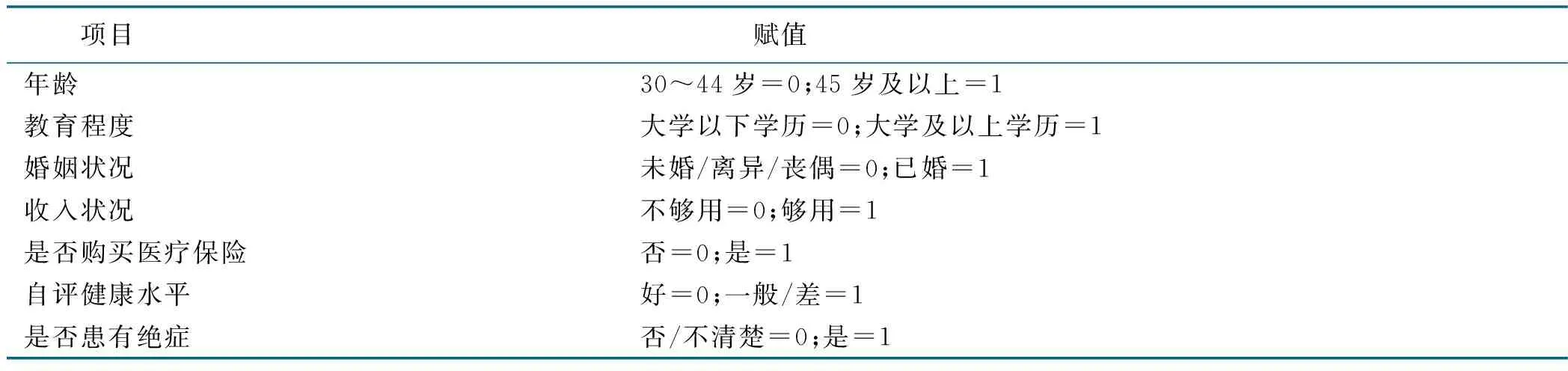

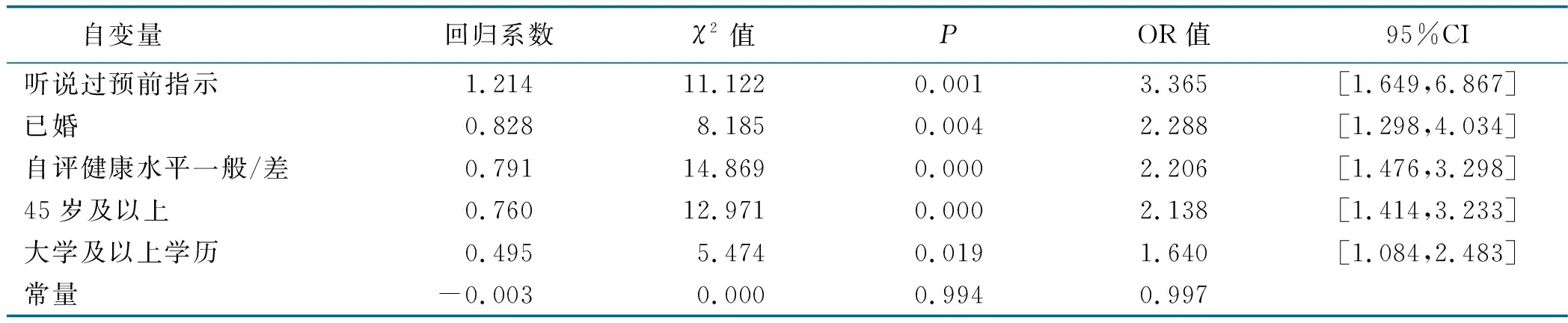

以是否愿意提前做预前指示为应变量(将不愿意、不予置评/不适用合并为不愿意,愿意=1,不愿意=0),将单因素分析结果有差异的变量带入二元Logistic回归模型,自变量赋值方式见表4。结果显示,听说过预前指示、已婚、自评健康水平好、45岁及以上、大学及以上学历是愿意做预前指示的促进因素,见表5。

表4 自变量赋值方式

表5 预前指示态度的Logistic回归分析 (n=1 030)

3 讨论

3.1 武汉市民对预前指示的知晓现况及态度

本研究结果显示,接受调查的大部分武汉市民对预前指示不了解,只有199人(19.3%)听说过预前指示,与谭琳燕等[1]对城镇居民预前指示的低知晓率结果一致,原因可能为:预前指示尚未在我国大陆立法,因此制约了预前指示在我国的宣传和普及,大多数人不知道预前指示。在了解预前指示含义后,有913人(88.6%)愿意提前做预前指示,王皓雪等[13]的研究也得出了相似的结果。这提示应加强预前指示在国内的宣传,让更多民众知晓预前指示。有关预前指示内容的生命维持治疗等措施,本研究发现,86.6%的市民会选择自己或与家属共同决定是否接受生命维持治疗,这与朱鸣雷等[20]在北京地区对预前指示的研究结果相似。本研究还发现,1 030名武汉市民主要选择配偶(53.1%)和儿女(28.1%)作为其医疗决策代理人,但在日本,病人更倾向于选择医生为其医疗决策代理人[21],原因可能为:本研究的调查对象中,慢性病或绝症病人(28.2%)较少,长期接受医疗护理者较少,对医务人员、医疗机构及卫生体制了解程度较低。Kim等[22]的研究也显示了相似的结果。我国居民喜欢家庭式的温馨,在家里能更易获得家属的情感支持,亲人的陪伴可缓解其焦虑、抑郁、孤独情绪[23]。本研究也发现,有47.3%的调查对象选择在家里度过临终时光,家庭的温馨环境可使其感到安心自在。

3.2 武汉市民对预前指示态度的影响因素

3.2.1 听说过预前指示的市民更愿意做预前指示

本研究结果显示,听说过预前指示的市民更愿意做预前指示,倪平等[12,16]的研究结果也显示,对预前指示的认知状况会影响是否接受预前指示。Chan等[11]的研究也显示了相同的结果,接受其调查的多数香港市民认为预前指示是人的一项基本权利。也许是因为对预前指示了解得越多,就越意识到预前指示有利于表达自己的终末治疗护理意愿,控制和行使他们的自主权[24],并能消除医生和家庭成员在对无意识个体进行生命维持治疗决策时所面临的不确定性。这也提示应加强预前指示的宣传和普及,促进预前指示在我国的推广。

3.2.2 婚姻状况为已婚的市民更愿意做预前指示

本研究结果显示,婚姻状况为已婚的市民更愿意做预前指示,Sharma等[25]的研究显示,已婚者更愿意与家属谈论预前指示,可能与家庭观念有关。家庭式支持是中国家庭的重要特点[26],受我国传统文化的影响,家庭常作为一个整体共同做出决策[27]。朱鸣雷等[20]的调查显示,对于是否想要独自做出医疗决策,58.4%选择与家属共同做出决定。可能与未婚市民相比,已婚市民有可以一起商讨决策的对象,可以与家属共同商量预前指示中涉及的终末护理意愿等问题,并可以事先指定由谁成为其医疗决策代理人,因而更愿意做预前指示。

3.2.3 自评健康水平为一般/差的市民更愿意做预前指示

本研究结果显示,自评健康水平为一般/差的市民更愿意做预前指示。有调查显示,健康状况较差[22]、慢性病得分越高[12]、肿瘤病人[17]、癌症病人[28]更愿意做预前指示;疾病预后较差、自觉健康水平较低、自理能力较差的病人对预前指示的需求越高[29-30];Ko等[31]的研究中,其调查对象认为只有在患病严重时才需要制定预前指示;Miles等[32]的调查也得出了一致的结果。健康状况较差的人可能更能平静看待死亡,从而更愿意接受预前指示。

3.2.4 年龄在45岁及以上的市民更愿意做预前指示

本研究结果显示,45岁及以上市民更愿意做预前指示,Luck等[33]的研究显示65岁以上人群愿意做预前指示的概率远高于40岁及以下人群;Chan[11,28]等的研究也显示年龄越大的人更愿意做预前指示。年龄越大的人患病概率越高,健康状况越差[34],在疾病等因素的影响下更加临近死亡,因而对预前指示的需求增大,看待死亡更平常;另外,年龄越大的人经历亲友死亡的概率升高[35],对死亡等临终关怀问题已有所认识[33],也更加清楚如何更好地度过临终前的时光,他们更能理解使用医疗措施等延长生命无望时制定预前指示的意义。

3.2.5 教育程度为大学及以上学历的市民更愿意做预前指示

本研究结果显示,大学及以上学历的市民更愿意做预前指示,朱鸣雷等[20,36-37]的研究也显示了相同的结果。预前指示涉及死亡相关话题,受传统儒学文化的影响,在我国,死亡是一个禁忌而不是一个可以被讨论的问题[26],而高学历人群对生死等问题有更广泛和深刻的思考,更能正面地看待死亡,并能认同预前指示的实施意义和社会效益[15],可能对预前指示的理解程度更高,更能接受预前指示。

4 小结

本研究调查的1 035名武汉市民对预前指示的知晓现况较差,但在了解其含义后多数愿意接受预前指示,是否听说过预前指示、婚姻状况、健康水平、年龄、教育程度会影响对预前指示的态度。本研究的局限在于样本中没有年龄在30岁以下的调查对象,且其平均年龄为49.78岁,高龄者较少。建议后续研究扩大样本量,收集更多年龄层次数据,并进行队列研究,跟踪调查预前指示的制定状况及影响因素。