装置、机器与生命—战争

——一次阿甘本与德勒兹的“潜在”(potential)对话

姜宇辉

(华东师范大学哲学系)

诚如威廉·沃特金(William Watkin)所言,鉴于思想脉络上的接近,阿甘本与德里达之间的关系已得到学界广泛而深入的探讨,但与此形成鲜明对照的是,关于阿甘本和德勒兹之间的显见关联(尤其是“潜能/潜在”[potentiality/virtuality①阿甘本的potentiality 主要源自亚里士多德,因而更强调从潜能向现实(actuality)的转化;而德勒兹的virtuality 主要源自柏格森,更强调其与现实“并存”的真实存在。故分别译为“潜能”和“潜在”。]这一对核心概念)却鲜有集中的研讨②William Watkin, Agamben and Indifference: A Critical Overview, Rowman & Littlefield International,2014, p. 137. 关于阿甘本与德勒兹的深入对比性分析,集中于该书第7、8 节。。他尤其指出,实际上,在阿甘本所大致勾勒的西方近现代思想的“超越性/内在性”(Transcendence/Immanence)两分的基本架构之中③阿甘本:《潜能》,王立秋、严和来等译,漓江出版社2014年版,第434 页。同时参见英译本Agamben, Potentialities: Collected Papers in Philosophy, translated by Daniel Heller-Roazen, Stanford University Press, 1999。,他自己亦理应被纳入到“内在性”的谱系之中(斯宾诺莎—尼采—德勒兹/福柯)。由此看来,他似乎更为接近德勒兹而非“超越性”脉络之中的德里达。在本文之中,我们就试图聚焦于《什么是装置?》这一经典文本,对阿甘本和德勒兹思想之间的复杂而又密切的关系进行案例式的解析。

一、“装置”与“机器”:阿甘本与德勒兹的福柯诠释

选择这篇论文作为入口,最直接而明显的原因当然是文本上的依据。实际上,这篇文章的标题正是对德勒兹晚年那篇重要讲演—Qu’estce qu’un dispositif ?①收入Deleuze, Deux régimes de fous, Les Éditions de Minuit, 2003, pp. 316-325。—的明确重复,而根据编者的提示,这也是德勒兹晚年所出席的最后一次公开的学术活动。在讲演中,德勒兹以“装置”(dispositif)这个概念为核心再度凝练地概括了福柯思想的全貌。在稍早出版的《福柯》(1986)一书中,这个概念当然亦已经屡次出现,但结合全书的总体论证来看,它从未真正成为提纲挈领的核心线索。那么,为何在短短两年之后,德勒兹就转而将“装置”提升到如此至关重要的地位?

在《福柯》一书中,“装置”概念的引入首先是基于“国家机构”(appareil d’Etat)和“权力机制”(mécanismes de pouvoir)之间的明确区分(《规训与惩罚》)。②Deleuze, Foucault, Les Éditions de Minuit, 1986/2004, pp. 33-34. 鉴于这些概念往往彼此之间会产生交叠乃至混淆,我们在必要之时在括号中给出它们的原文。前者是国家统治权力的集中体现,是中心化的,有着明确的结构乃至场所定位;后者是前者在整个社会场域中的巨细无遗的渗透性作用,因而呈现出具体的、多样的、多变的样态。在福柯的行文之中,权力运作的这两极之间的分化和对峙是十分明显的,他也往往倾向于将后一个方面相应地称作dispositif/agencement。但德勒兹却极为敏锐地把握到mécanisme 这个表述与“机器”(machine)这个他自己(当然亦受到瓜塔里的明显影响)后期的重要概念之间的密切关联。③在法文之中,mécanisme 本来就意指一部机器所特有的功能模式。正是从这个要点出发,才得以深刻理解德勒兹和阿甘本在dispositif 这个概念上的根本差异。概言之,阿甘本从未真正挣脱appareil/dispositif 的二元对立,而德勒兹则在二者之间发现了machine 这个重要的中介,从而将福柯的装置理论进行了极具启示性的发展。

随着《福柯》行文的展开,装置与机器/机制之间的联系也逐渐变得清晰。在《规训与惩罚》中,最为典型的规训权力的运作“机制”正是全景敞视主义(Panoptisme),而相关的一段重要引文亦由此带出dispositif 这个概念在《福柯》中的首次重要出场。①Deleuze, Foucault, Les Éditions de Minuit, 1986/2004, p. 44.英译者在这里直接将dispositif 译作mechanism②Deleuze, Foucault, translated and edited by Seán Hand, University of Minnesota Press, 1988, p.36.,看似草率之举,但实际上却是极为准确地把握到了dispositif 与mécanimse 之间的内在互通③通常的英译将福柯的dispositif 译作apparatus,明显偏向appareil 这一极,完全错失了mécanisme这一重要含义。。随后德勒兹又进一步区分了“抽象机器”(la machine abstraite)与“具体配置”(les agencements concrets):前者指向的是力与力之间的潜在的、可能的联系(virtuels, potentiels...despossibilités④须注意的是,potential 在德勒兹这里本不具有独特的含义,因而往往与 virtuel 并称。这亦是他与阿甘本的一个重要差异。),又可被形容为“图样”(diagramme);而后者作为前者的具体实现形态(l’actualisation),恰好对应着福柯意义上的dispositif⑤Deleuze, Foucault, Les Éditions de Minuit, 1986/ 2004, p. 45.。这些都进一步明确了appareil,machine 与dispositif 这三个基本概念的关系,尤其是machine 介于两极之间的含混、不确定的形态。最为关键的一点在于,dispositif/appareil的对立本不具有优先性,因为它们只是machine 运作的两个不同的方向或维度而已:“机器”可以固化为机构,同时也可以弥散化为装置,但无论哪个方面皆无法最终耗尽其潜能,这就是德勒兹(与瓜塔里)所突出强调的“机器”的“抽象性”。

而阿甘本本来可以且应该在福柯和德勒兹的张力之中对dispositif 进行深入诠释,但他却多少令人困惑地将这个“非常重要”的、甚至在福柯那里是“决定性的专门术语”①阿甘本:《论友爱》,刘耀辉、尉光吉译,北京大学出版社2017年版,第2 页。回溯至依波利特的黑格尔诠释。首先,从历史脉络上来看,福柯对这个概念的重点使用无疑是受德勒兹/瓜塔里的决定性影响。阿甘本自己也明确意识到,“ 1960年代末,即福柯大致在写作《知识考古学》的时候,他还没有使用‘装置’一词来定义其研究对象”②同上书,第4 页。。这确实是实情,但由此就根据positivité 与dispositif 在词源上的相通将后者拉回到前者的黑格尔的语境之中,又显得过于草率。我们看到,在1975年出版的《规训与惩罚》中,已经出现了“权力装置”(dispositif de pouvoir)这样的用法,但dispositif 尚未明确作为一个核心概念,也没有在更为广阔的范域之中得到讨论和运用。真正的转折发生于他1977年为《反—俄狄浦斯》英译本所作的简短序言,在其中他明确提及了“装置(dispositifs/agencement)”这个重要主题③对这个思想脉络的简要梳理,尤其参见Judith Revel, Le vocabulaire de Foucault, Ellipses, 2002,“dispositif”词条。,并将其归结为全书的要旨之一:“更偏重肯定和多元,差异而非一致,流(flux)而非单元,动态装置而非系统。”④Deleuze and Guattar, Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia, translated by Robert Hurley, Mark Seem, and Helen R. Lane, University of Minnesota Press, 1983, Preface, p. xiii. 法文版参见Foucault,Dits et écrits, Quarto Gallimard, 2001, No 189。由此也明确标志着dispositif 逐渐取代了épistémè,成为福柯中后期的一个核心“术语”(尤其以《性史》为代表)。

不过,借用德勒兹在Qu’est-ce qu’un dispositif?中的说法,比起福柯术语的“起源”(l’origine),我们更应该关注其“新异性”(nouveauté)。⑤Deleuze, Deux régimes de fous, p. 322.换言之,思想渊源和背景虽然重要,但更重要的是装置这个概念到底在何种程度上有力地介入到现实的困境,又开启了怎样的指向未来的思索可能。由此,德勒兹将福柯的思想分为两个部分:一部分是历史,而另一部分则是“actuel”(现时)。但“现时”并非仅仅局限于当下,而恰恰是要开启未来的可能,即指向“生成”,尤其是“生成—他者”(notredevenir-autre)⑥Ibid.。其实阿甘本对福柯的思想史和词源学梳理也理应通过这两个部分之间的密切关系来理解。简言之,他的回溯式的阐释工作并非仅仅出于“历史”的兴趣,而更是为了“寻找一个新的语境”,由此回归到更为根本的问题,从而积极而有力地介入到“现时”之中。由此,在该文的后半部分,他都是带着历史的线索来鞭辟入里地剖析“我们生活于其中的资本主义发展的极端阶段”①阿甘本:《论友爱》,刘耀辉、尉光吉译,第18 页。。比如,对Oikonomia的神学谱系的梳理正是为了更为清晰地彰显装置在现时的关键功用:“一套实践活动、知识体系、措施和制度,所有这些旨在管理、治理、控制和引导—以一种所谓有用的方式—人类的行为、姿态和思维。”②同上书,第15 页。简言之,阿甘本的历史挖掘最终呈现出来的现时主题极为明白清楚:“一方面,是活生生的存在(或者说实体)(living beings),另一方面,则是装置,活生生的存在不断陷于其中。”③同上书,第17 页。而诚如福柯对规训权力的细致辨析所揭示的,在装置和活生生的存在之间并非单纯的控制—被控制的关系。换言之,活生生存在并非无定形的(amorphous)质料任凭装置来进行赋形和塑造,因为若果真如此,则我们根本无从理解何处还有抵抗的可能和解放的希望。在二者之间,必然还存在着一个居间者,“还有第三种类型,即主体”④同上书,第18 页。。这是一个极为重要的关键点,足以启示出阿甘本与德勒兹的最为根本性的差异,因此有必要稍加详述。

对于阿甘本,主体“源自活生生的存在与装置之间的残酷斗争”⑤同上。。就此而言,主体从根本上说是一种关系性的存在,是不折不扣的居间者。它并非本源性的,而是首先要预设这对峙、对抗性的两极,并进而揭示二者之间不可还原和同一的复杂关系。一方面,它呈现的是装置的捕获作用(appareil de capture),是权力的伪装(masquerade),即“装置的无限增长,与主体化进程同等程度的扩散是一致的”⑥同上。。在这个意义上,装置从来都是塑造主体的一种根本性的力量。阿甘本更进一步结合人类演化的历史指出,装置并非是一个“偶然事件”,相反,它在根源之处始终与“太过人性的幸福欲求”①阿甘本:《论友爱》,刘耀辉、尉光吉译,第21 页。难解难分地纠缠在一起。但这也就要求我们进一步思索主体问题的另一个重要方面,即是否、如何还有可能在这场残酷的“与装置的贴身肉搏中”②同上。掌握先机?若仅就阿甘本所给出的反抗策略来看,胜算是极为微茫的。他指出,既然主体化的前提是分离,那么唯一可能的出路似乎就只能是“恢复被牺牲分离和区分开的事物的普遍用途”③同上书,第23 页。。也正是在这个意义上,“亵渎是反—装置”④同上。。不过,若主体化的过程始终都要以装置的存在为前提(否则谈何“分离”?),那么,任何这样一种“反—装置”的努力最终都无非只能是负隅顽抗,因为它们没有可能“导致新主体的重构”⑤同上书,第25 页。。阿甘本随后意味深长地补充道,在我们深陷其中的时代,若主体还有新生的话,那也只能是处于“萌芽状态”(larval)或“虚幻状态”(spectral)⑥同上。:二者的共同特征是脆弱而空幻。

但若从德勒兹对福柯的dispositif 的重新阐释出发,则完全有可能对阿甘本所描绘的终极绝望图景给出积极的回应。一个根本的原因正在于,德勒兹对主体问题的理解与阿甘本截然不同。在阿甘本看来,主体是居间者,因而始终需要预设对峙的两极;而在德勒兹看来,主体是远比两极对比更为本原的创生性力量,而任何僵化的机构或流动的捕获装置都无法最终耗竭其创生“主体化的新模式”(nouveaux modes de subjectivation)⑦Deleuze, Deux régimes de fous, p. 324.的可能,这也正是Qu’est-ce qu’un dispositif?一文的终极旨归。在这篇凝练概述的一开始,德勒兹就将装置的根本构成要素界定为“线”(lignes)。线与线之间是“异质的”(de nature différente)、“不均衡的”(déséquilibre);就每一条线本身而言,更为重要的并非是其连贯的、统一的轨迹,而恰恰是变向、转折、间断(fracture①Deleuze, Deux régimes de fous, p. 316.),正是在这些异常之处存在蕴生出新线的可能。动态之线,从根本上决定了所有的装置最终都处于持续流变的状态。

不过,这并不意味着所有装置都只能是混沌一团、难解难分的缠绕线束。相反,在其中总会呈现出暂时的稳定边界和轮廓,那即是装置的第二个维度,即“弧线”(courbe)。用“弧线”这个说法并非仅仅强调其弯曲的形状,而更是突出其“限定”、“包围”(entourer)的功能。由此亦可将可见性与表述(énonciation)这两种典型的弧线形态称为“体制”(régime),因为它们最终皆旨在划定明确的边界(可见/不可见,可说/不可说),并勾勒出一个装置的总体结构和特征。但这些相对明确地划定的轮廓、结构和界限都只能是暂时性的,它们最终还是要被不断衍生、转折、变异、彼此交错的“力之线”(des lignes de forces)所穿越和渗透。就正如在一个弧线上我们可以沿着无限不同的方向拉伸出一条条变异的切线。

看似生生不息、变异不已,但所有的运动之线实际上皆隐含着种种内在的危险(état de crise)。要么,它可能耗尽自己的动力,不再能发生转折或间断,而是彻底中断、无法延续;要么,它会以最经济的方式来维系自己的存在形态,即形成自我封闭的轮廓(闭合的弧线)。正是为了规避危险、延续流变,我们必须在线的内部探寻到根源性的变异、生成的动机,由此也就导向装置概念的第三个、也显然是最为重要的方面,即主体性(Subjectivité)。主体性既非预设的起源,亦非规训的产物,相反,它是一个“过程”(processus②Ibid., p. 318.),是维系流变的内在动力。也即是说,它不再通过与其他线的交织、交错来实现变异,而是返归自身、作用于自身(revient sur soi, s’exerce sur soi-même ou s’affecte elle-même),以“自—相关”(selfaffection)的方式来重新制造弯曲、转折的契机。德勒兹最后总结到,如此形态的线就是真正的“逃逸线”。只不过,“逃逸”并非单纯是一种消极的形态(“逃避”外在的辖制与规训),而更是从最为根源的内部抵制所有僵化、固着的形态,重新将生成之力带向强度的峰值。

二、“潜能”在本体论上的优先性:阿甘本的哲学本原

德勒兹对dispositif 的这番剖析最终导向对主体性的重新理解,而这似乎亦足以对阿甘本的终极问题(如何可能塑造新主体?)进行有力的回应。我们已经看到,阿甘本之所以陷入两难境地(要么是主体的消亡[所谓“去主体化”],要么是主体的幻象),皆因为他始终预设了装置和活生生的存在之间的“分离”。但若根据德勒兹的福柯诠释,我们会发现其实dispositif 不同于appareil 的关键之处正在于它的线束形态早已在其自身内部包含着变异的可能;同样,活生生的存在也并非仅仅是被装置任意操控、塑造的媒材,而是首先作为运动之线的自我蜷曲,并最终指向其差异之力的内在源泉。一句话讲,二者皆指向着“抽象机器”所运作的原初力场。当然,德勒兹会欣然赞同阿甘本的基本论点,即装置始终是前提,而且伴随着规训权力的兴起、装置的无限增殖,作为面具和傀儡的“主体”亦越来越成为典型的形态。但实际情况绝非如此简单,德勒兹随即会强调指出:一方面,appareil 与dispositif 之间本还游弋着machine 的复杂操作;另一方面,伪装的“面具”亦无法最终窒息作为生成之主体化的内在动力。

并且,实际上,回归阿甘本自己的哲学本原,即“潜能”这个基本概念,会发现“自—相关”早已是他哲学思索的一个核心要点。就此而言,它与德勒兹基于“潜在”概念而阐发的主体化运动之间形成了极具张力的共振。对这两个基本概念的深入辨析,令我们不仅领会两位思想家在哲学趋向上的最为深刻的异同,更得以在本文的语境之下重新反思、梳理appareil/machine/dispositif 这三个概念之间的复杂关联。

根据凯文·阿特尔(Kevin Attell)的重要研究,潜能这个概念虽然早自《无内容的人》就已初露端倪,但直到进入20世纪80年代之后它才真正成为阿甘本哲学中的一个核心概念。①Kevin Attell, Giorgio Agamben: Beyond the Threshold of Deconstruction, Fordham University Press,2015, p. 86.这个阶段的两本代表作当然就是《潜能》(Potentialities)与《神圣人》(Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life,1995,尤其是Potentiality and Law 一章)。而《潜能》中的《思想的潜能》一节又显然是重中之重,正是在这里阿甘本明确揭示了他所有哲学思索的终极源头,即对亚里士多德的潜能(dynamis)理论的别具一格的重新诠释。鉴于这个问题在阿甘本思想中的本原地位,有必要就此稍加展开。

首先,阿甘本从《论灵魂》(Deanima)中一段晦涩的文本(417a2-5)入手。这是因为潜能首先体现为能力(I can),但由此就导致一个悖论性难题:一方面,能力肯定具有实在性,比如只有当我们真正具有视觉能力的时候(I can see),才能够实在地感知一个对象;但同时,能力的实在性又显得非常可疑,比如,当外在对象不存在的时候,还能够说我们“拥有”一种感觉能力吗?亚里士多德的解答十分明确,即“起感而成觉的机能不是现实的,只是潜存的”②亚里士多德:《灵魂论及其他》,吴寿彭译,商务印书馆1999年版,第100—101 页。《亚里士多德全集(第三卷)》(中国人民大学出版社1992年版)中的《论灵魂》(秦典华译)亦译作“感觉能力并非现实地存在着,而只是潜在地存在着”(第42 页)。这与英译本中actual 与potential的对照是一致的。。由此感觉能力的认识论问题就导向一个根本的本体论难题,即“非存在之实在”(the existence of non-Being)③Agamben, Potentialities: Collected Papers in Philosophy, p. 179.。但细读亚里士多德的原文,会发现其实他要回应的是自我感知这个难题:“为什么不存在(对)感官本身的感觉?”换言之,外部对象之缺席这个设想的情形只是为了让我们更好地考察感觉官能(faculty)与其自身的关系:既然眼睛可以看见对象,它为何不能看见自身?关键并不在于人的身体构造(因为这仍然是实在的方面),而恰恰是要领悟,作为潜能之感觉官能从根本上体现的是一种自我拥有(hexis),“自持”。而任何自持者皆具有一个明显特征,即保持自身同一,进而抗拒变化。阿甘本由此进一步界定,作为潜能的能力并非体现于其肯定的方面(I can write a poem),因为肯定的方面指向的是其实现,必然需要有相关的对象;反之,真正的潜能只能以否定的形态出现(“非—存在”),即“不行动的潜能,不转化为现实的潜能”(potential to not-do, potential not to pass into actuality)①Agamben, Potentialities: Collected Papers in Philosophy, p. 180.,这才是潜能的真正的本体论特征。由此亚里士多德进一步区分了类属的(generic)潜能和专属的(existing)潜能②“类属”和“专属”的译法参见亚里士多德:《灵魂论及其他》,吴寿彭译,第101—102 页。,前者必须经历变化(比如孩子通过学习而具有认知能力),而后者则是已然存在的能力之自持。

在这里,我们似乎隐约体察到阿甘本的“潜能”与德勒兹的“潜在”的最关键差异:如果说后者是内在于实在流变之中的维系持续变异和生成的根本动力,那么,前者恰恰是抗拒变异、拒绝实现的自持之能力,它关注的并非推进、延续生成,而恰恰是如何自生生不已的流变之中抽身而出。也正是在这个意义上,潜能所揭示的并非是生成之强力,而恰恰是拒斥生成的“人的非潜能之深渊”(the abyss of human impotentiality)③阿甘本:《潜能》,王立秋、严和来等译,第301 页。,它最终旨在“维系自身与其缺失之间的关系”(maintains itself in relation to its own privation)④Agamben, op. cit., p. 182.。若借用沃特金的精辟断语,可说阿甘本的潜能是以“示弱”(the weak)来负隅顽抗,而德勒兹的潜在则是以“强势”(the strong)来推进变异。⑤William Watkin, Agamben and Indifference: A Critical Overview, p. 148.但这里的“弱/强”之对照当然不能理解为道德判断上的等级区分,而更应该在《尼采与哲学》的意义上理解为力之不同格局或“图样”。如果说“我们不知道身体能做什么”(nous ne savons pas de quoi un corps est capable)⑥Deleuze, Nietzsche et la philosophie, Paris: PUF, 1962/1983, p. 44.足以作为德勒兹的基本问题,那么阿甘本则可以针锋相对地指出,“非—存在”“不实现”“无力”“缺失”才是潜能的真正本质。

德勒兹与阿甘本,二者之“殊途”已显而易见,但是否亦能“同归”?由此必须回到亚里士多德论述潜能的另一段核心文本(《形而上学》1047,a24-26):“倘若一物,在其实现活动时拥有潜能的话,那么就没有什么东西是非潜能的”(esti de dunaton touto hōi ean huparxēi hē energeia hou legetai ekhein tēn dunamin, outhen estai adunaton)①转引自阿甘本,《潜能》,王立秋、严和来等译,第302—303 页。亦可参考Hugh Tredennick的权威英译:“A thing is capable of doing something if there is nothing impossible in its having the actuality of that of which it is said to have the potentiality.”(转引自Giorgio Agamben: Beyond the Threshold of Deconstruction, p. 87)。这句晦涩之语引发了历史上众多阐释乃至猜度,但大部分研究者都倾向于将其视作一个无意义的“同语反复”(atautology):“what is not impossible is possible”。但诚如阿甘本在《神圣人》(1995)中明确指出的,这里所涉及的不仅是“潜能作为一种单纯的逻辑可能性,而更是潜能之存在的实际模式(the effective modes of potentiality’s existence)”②转引自Kevin Attell, Giorgio Agamben: Beyond the Threshold of Deconstruction, p. 91。。简言之,我们理应从逻辑的层次深入其所揭示的本体论真相。这与之前围绕《论灵魂》的段落所展开的论述当然是一致的。但《形而上学》的这段文本显然又有其独特的深意,由此阿甘本才会选择它作为全文的总结。在这里,除了对于非潜能(impotentiality)的重申和强调之外,他还补充了另一个关键要点:“唯有当非存在之潜能不再滞后于现实,而是彻底转化为现实之时,潜能才能真正存在(there is truly potentiality only where the potentiality to not-be does not lag behind actuality but passes fully into it as such)。”③Agamben, Potentialities: Collected Papers in Philosophy, p. 183.这句话初看颇令人费解,但它实际上意在协调亚里士多德的潜能理论的两个看似彼此矛盾的基本规定性:既然自持、缺失、不行动反倒是潜能的真正本质,那么,潜能又如何得以真正转化为现实?换言之,阿甘本在这里是否仅关注了潜能的“回收”这个方面,而忽略了其实还需要另一种更为关键的动力来驱使它向着现实进行转化?内隐与外显,自持与释放,难道不理应是同时并存的两个方面?阿甘本当然意识到了这个困难,但他之所以强调自持和回收的“not-be”的本质作用,正是为了克服亚里士多德的潜能理论的一个核心难题,即如何使得潜能最终能够保持自身的本体论地位(甚至是本体论上的优先地位),而不是完全耗尽于向着现实的转化之中,由此最终导致潜能与现实之间无法区分(indiscernible)乃至相互同一的尴尬结论。①实际上,亚里士多德在《形而上学》中引入自己的potentiality 理论的初始动机正是为了回应所谓的“麦加拉学派”(Megarians)的难题。海德格尔在Aristotle’s Metaphysics Θ 1-3: On the Essence and Actuality of Force(translated by Walter Brogan and Peter Warnek, Indiana University Press, 1995)中集中而深入地就此展开了讨论。他首先将“麦加拉原则”表述为:“做某事的能力仅存在于实施的过程中”(p. 143)。但这个原则由此也就将潜能等同于它的实现(actualization)或“实施”(enactment),从而最终否定了潜能本身的存在“‘ mere capability’can‘ be’”(p. 144)。而阿甘本给出的回应也极为清晰明确:要想真正保住潜能的本体论地位(而不是令其沦为彻底的否定或从属),那就必须将潜能和现实之间的原初的、不可化解的本体论差异作为前提,唯有如此才能从现实之中去挽留乃至“拯救”(save,survive)②Agamben, Potentialities: Collected Papers in Philosophy, p. 184.潜能,进而竭力规避后者彻底湮没于现实之中的厄运。由此也就意味着,二者之间的“分离”仍然是前提,但必须有一种操作能够在分离的前提之下起到中介性的斡旋作用,那正是非潜能(impotentiality)。非潜能完全放弃了自身(exhausted all its impotentiality),作为牺牲和祭品,只是为了最终能维护潜能的自持地位。③“潜能不是有待发生的现实。它是一个被非潜能所庇护(假如你愿意这样说)的纯粹的、实存的场域。非潜能在必要的时候将在实现过程中牺牲自身,只是为了潜能得以留存。” (William Watkin, Agamben and Indifference: A Critical Overview, p. 154)

即便如此,我们当然还是有理由继续追问一句,到底非潜能作为怎样一种操作才得以真正敞开此种作为前提的本体论差异和间距?首先,作为中介形态,它本身显然既非彻底潜在,又非彻底现实,而是处在二者之间的不可区分的模糊和过渡的区间,或者更恰当地说,作为潜能的终极庇护,它起到的毋宁说是“悬置”(suspension)、“延迟”(delay)其实现的关键作用。显然,在这个意义上,阿甘本的论述极为接近于德里达的“延异”(différance)。他自己亦明确指出这一理论来源,并于《Pardes:潜能的写作》一文中结合德里达的书写—痕迹的理论对非潜能的此种延异运作进行了深入解说。在该节的最后,他再度回归亚里士多德的文本,由此对这个贯穿性的主题进行了另一重变奏①“这种不……的潜能(potential not to)是亚里士多德的潜能学说的枢要秘密。”(阿甘本:《潜能》,王立秋、严和来等译,第384—385 页)。在这里,研讨的语境不再是感觉的能力,也不再是not-be 的本体论难题,而是转向亚里士多德的另一个晦涩概念,即“思考自身的思想”(thinking of thinking),并明确强调这个问题与潜能理论的本质相关:“思想着的思想首先是一种回转于自身之上的思想(和不思想)的潜能,potentia potentiae(潜能的潜能)”②同上书,第385 页。。而“写字板”(grammateion)及“浸在思想中的笔”(dipping a pen in thought)这样的著名隐喻皆是对此种自指、自持的自相关状态的生动描摹。阿甘本同样在这个意义上来理解德里达的“痕迹”概念:“痕迹……不是形式,它也不是从潜能向现实性的过渡;相反,它是有能力的、经验到自身的潜能”③同上书,第386 页。。但阿甘本对痕迹的此种诠释又显然打上了他自己思想的烙印。既然痕迹本来就是潜能和现实之间的中介,那它为何就不能是前者向后者的“过渡”(passage),而只能是潜能的自指和自持?其实在这里鲜明显示出阿甘本自己的立场,即对抗亚里士多德对“现实性之优先地位”(primacy of actuality)的强调,进而回归潜能在本体论上的优先性。而痕迹在这里之所以能够起到关键作用,正是因为抹除自身(self-erasure)是它的基本运作方式。自我抹除,也就意味着痕迹自身是一个不断趋向消失的运动过程,因而它断然不是从潜能到现实的连续的运动,而是通过自身的耗竭和牺牲进而维护着潜能的纯粹自持。它的目的不是将潜在之力实现、呈现、释放出来,而恰恰是以一种极端的自我毁灭来阻断潜能和现实之间的同一。

三、从“潜能”到“潜在”:时间性维度的敞开

即便阿甘本结合诸种谱系学的考察深入揭示了非潜能的痕迹之运作,但我们仍可以从本体论的根基之处提出一个关键的质疑:为何非潜能最终一定要朝向潜能这一极,并最终旨在维系后者的纯粹自持?为何它不能反过来朝向现实,作为一种趋于实现的力量?或,即便我们暂且接受阿甘本的基本原则,但仍可以追问,潜能之自持真的足以界定其根本的本体论内涵吗?自持难道本不应是一个暂时性的过渡阶段,它最终旨在蕴积力量、以便重新开始和发动?之所以有如此质疑,当然亦是基于亚里士多德的潜能理论的应有之义。他对现实之优先地位的强调并非意在否定潜能的本体地位,而恰恰是为了更为明确地揭示其最终朝向现实的运动目的。在这个意义上看,亚里士多德和麦加拉学派在对待现实性的基本立场上是完全一致的,而前者的最重要的理论贡献恰恰是提出了一个比后者更有根据的哲学基础,对潜能的存在样态提出了一个更可信的哲学说明(而并非如后者那般单纯持否定的立场)。

在对《形而上学》这个关键段落所进行的细密诠释之中,海德格尔也做出了极为相近的说明。他首先指出,真正理解“δύναμις/potentia”的第一步当然是超越麦加拉学派的否定性立场,指出potentia 本质上应是一种自持(δύναμιςχειν),这与阿甘本的基本原则当然是一致的。但对于海德格尔来说,这仅仅是第一步,因为他接下来随即进一步将“拥有”(having)界定为“训练”(being trained),并由此区分了“训练”与“践行”(practicing):前者是力量的准备和积聚,后者才是力量的真正实现(enactment)①Heidegger, Aristotle’s Metaphysics Θ 1-3: On the Essence and Actuality of Force, p. 161.。在稍早的段落中,他更是明确说明,我们之所以要“将践行的能力收回自身”,恰恰是为了“保持住它,尤其为了别的情境和机会做好准备”②Ibid., p. 159.。这当然呼应着他在《现象学基本问题》及《存在与时间》中对可能性的本体论优先地位的强调,但在这里,海德格尔的这些阐释或许更是意在重申亚里士多德的源始立场:“现实性必须被重新纳入到潜能的领域之中”(actuality must be reinscribed within the domain of potentiality)③Giorgio Agamben, Beyond the Threshold of Deconstruction, p. 92.。reinscribe 是极为恰切的说法,因为它强调的是基于潜能这个本体论基础对现实性进行“重新”说明,而绝非是如阿甘本那般仅仅持守于“拥有”(having)这第一个阶段,并由此最终导向了潜能与现实的本体论分离这个根本前提。就此而言,阿特尔将“亚里士多德—海德格尔—阿甘本”的潜能理论相并称的提法就显得理据不足。

实际上,在德勒兹那里亦有非常接近于非潜能的中间阶段,而且似乎要比海德格尔的阐释更能揭示其“蕴积待发”的存在样态。这当然就是他自柏格森哲学(尤其是《物质与记忆》)中引申而得的“情状”(affection)概念。情状这个重要概念散见于德勒兹的各种文本之中,但最具启示性的阐述当属《电影1》中对三种运动—影像的揭示,其中情状—影像(imageaffection)恰好处于知觉—影像(image-perception)和行动—影像(imageaction)之间。鉴于德勒兹的论述基本上基于《物质与记忆》的原始文本,我们在这里更有必要回归这部早期经典来一窥堂奥。实际上,柏格森在《物质与记忆》第一章中深入研讨情状概念的段落也恰恰是基于“现实行动/潜在行动”(action réelle/action virtuelle)的区分这个重要的理论背景①柏格森:《物质与记忆》,姚晶晶译,安徽人民出版社2013年版,第42—43 页。同时参考法文本Bergson, Matière et mémoire: Essai sur la relation du corps à l’esprit, Première édition (1939) ,Paris: Les Presses universitaires de France, 1965, 72e édition。,从而清晰显示出它与“潜在”这个主题的本质关联。德勒兹自己始终强调潜在与现实(virtuel/actuel)之间的“不可分割”(inséparable)的关联:“处于自我实现的过程(en train de s’actualiser)之中的潜在,无法与这个实现运动相分离。”②转引自Anne Sauvagnargues, Deleuze: L’empirisme transcendental, Paris: PUF, 2009, p. 105。而柏格森对情状的讨论尤其可以作为这一要点的典型例证。首先,他之所以提出“潜在”这个概念,正是因为它是从“现实”的物质宇宙之中开启出心灵维度的初始阶段(“意识意味着潜在的行动” [conscience signifie action possible]③柏格森,前引文献,第40 页。)。若单纯局限于物质—形象(matière-image)的广大范域,其中根本不可能有潜在的维度存在,因为无限延展的宇宙本不存在固定的中心,而形象之间也都是以遵循自然法则(les lois de la nature)的决定性的方式即时地进行交互作用。而当我们根据柏格森的提示采取“缩减”的操作,也即从整个宇宙转而聚焦于人的身体之时,潜在的维度才初露端倪。人的身体与其他林林总总的形象皆有不同,它是以自身为中心向外展开辐射的关系,而且它对外部刺激往往并不是直接地、即时地进行反应,而总是体现出延迟、悬置、选择乃至阻抑的作用。正是在这个意义上,身体的行动并非完全基于现实,而是已经初步体现出潜在的精神性特征。由此可以明确区分知觉(perception)和“情状/情感(affection)”这两种基本的身体活动:前者是从外部的、现实的角度将身体视作一物,进而描述其与周围外物之间的实在的关联;后者是从内部的、潜在的角度将身体视作意识/心灵的诞生地,进而理解它之所以能够作为宇宙的局部中心的独特本体论地位。①“我的知觉存在于身体之外,而我的情感存在于身体之内”(柏格森:《物质与记忆》,姚晶晶译,第49 页)。这里对潜在/现实的解说看似仍然体现出身/心、外/内、广延/非广延(extended/unextended)的鲜明的二元对立,但实际上柏格森更意在通过情状概念的引入来实现对各种类似的二元对立的超克。他进而指出,情状首先不是一个封闭的内在领域,而从根本上说是从物到心的连贯运动(“不知不觉地”[qu’on passe, par degrees insensibles]②同上书,第43 页。)。他尤其以疼痛为例来说明这一点。伴随着肉体上的刺激强度的不断增加,我们在心灵之中也“相应地”感受到逐渐变得剧烈的情状/情感。但这亦并不意味着情状就可以被彻底还原为物理的现实的过程(否则情状就可以被还原为、等同于知觉),相反,它的根本作用就是在物的刺激与心的反应之间制造出了一个延迟的“间距/间隔”(intervalle/distance),而这是潜在维度的真实体现(n’exprime jamais qu’une action virtuelle③同上书,第48 页。)。他进一步指出,情状之所以是间隔,首先是因为它的根本作用是对外部力量的吸收和蕴积(“absorber”),而且这些吸收的力量都淤积于身体的局部,因而无法有效地、直接地实现为行动:“任何痛苦都是一种局部的努力(un effort local),其无效性的原因(cause de son impuissance)正存在于它的局部性。”①柏格森:《物质与记忆》,姚晶晶译,第47 页。这也是为何所有情状都注定是“徒劳无功的”(impuissant)②同上。。

显然,这里对情状之“无力”、“无效”的特征的描绘鲜明体现出与阿甘本的非潜能概念的相近性。只不过柏格森始终强调潜在/现实的密切相关性(“潜在行动因真实行动而复杂化并孕育着真实行动”[actions virtuelles se compliquent et s'imprègnent d'actions réelles]③同上书,第50 页。),并在后文重点通过记忆问题的引入及绵延的时间性样态的阐释来对此种相关性进行哲学上的论证。无疑,德勒兹自己的潜在概念既受到柏格森这些关键论述的决定性影响,但同时又沿着不同的方向进行了创造性引申。

沃特金曾仔细辨析了德勒兹的潜在概念的种种看似难以克服的内在困境,由此指出转向阿甘本的潜能概念的必要性。我们不妨从此入手,继续展开后文的论述。实际上,在他列出的五个要点当中④William Watkin, Agamben and Indifference: A Critical Overview, p. 145.,第二点显然是核心:即便我们(如柏格森和德勒兹那般)承认潜在与现实之间的不可区分的密切关联(inséparable),但仍然存在着一个根本难题,因为德勒兹所强调的实现(actualisation)并非是一个统一的、连续性的运动,而恰恰是以变异(变化、差异化)为前提。正是在这个意义上应将其恰切称作“生成”,因为在其中所产生的是持续的性质差异(difference de nature⑤Deleuze, Le bergsonisme, Paris: PUF,1966, p. 31.),是“新”的创造(creation of the new)。那么,由此必然导致一个看似无解的难题:判定差异之为差异的标准何在?既然我们始终只能内在于生成之流,那又何从区分变化的不同阶段,进而将它们之间的关系判定为差异?阿甘本的潜能理论并不存在这样的问题,因为它始终预设了潜能与现实之间在本体论上的分离—差异,或者说,他以“某种”根本性差异作为根本原则,进而维系着“种种”不同的、衍生的差异形态、令它们最终不再塌陷于同一之中。

但此种质疑看似言之凿凿,实际上却完全错失了德勒兹的生成概念的关键要点,即它从来不是一个单纯线性的过程(causality)。线性的过程必然以次序上的区分为前提,比如潜能为在先的状态(“因”),而现实则相应地作为随后的“结果”,由此非潜能才能作为二者之间的延迟或悬置的痕迹。但在德勒兹所谓的生成—变异之中,潜在并非在先之因,而是“同时”存在的差异的系列,正是这些平行的、并置的差异系列(“coexistent les lignes de temps”①Anne Sauvagnargues, Deleuze: L’empirisme transcendental, p. 110.)使得真正的变异得以产生。潜在并非严格意义上的原因,而只能说是一种“虚—因”(quasi-cause)(《意义的逻辑》),因为它与现实性之间的关系并非单纯的决定性的先后次序,而更是开放的、多元的、甚至是互相渗透的复杂网络形态。由此,沃特金所质问的“实现何以未构成潜在的否定”(how actualization does not negate the virtual)或许对于德勒兹远非一个根本性的问题,因为“否定”所预设的“对立”关系当然也可能出现于潜在和现实之间,但它完全不足以界定二者的真正关联,而充其量只能是蕴含于潜在/现实之并置运动之中的可能危险,正如构成dispositif之线亦隐含着僵化与夭折的危险。借用Sauvagnargues 的总结:潜在虽然有别于现实,但二者的关系并非对立(s’oppose),而是“并存”(coexiste)②Ibid., p. 112.。

这也正是为何在德勒兹那里,“延迟”的时间运动从未占据主导,因为真正的变异的动力源自平行系列之间的“共振”(résonance)。若借用《电影2》中的“时间晶体”的经典形象,则可说在德勒兹那里,“悬置的模糊区域”(zone of suspensive indistinction)③William Watkin, Agamben and Indifference: A Critical Overview, p. 144.不再介于彼此相异相分的先后两个时刻、状态或阶段之间,而恰恰是介于当下的、现实的时间“尖点”与包围着它的不断衍生的记忆、梦幻及世界影像的庞大潜在循环之间—二者之间始终是彼此呼应的、同时存在的双重镜像,而它们最终聚合在一起的最小循环恰恰就是“不可辨识点”④德勒兹:《电影2》,谢强等译,湖南美术出版社2004年版,第108 页。。再度借用Sauvagnargues 的凝练概述,可以说德勒兹是以“分叉的时间模型取代了线性时间”(Le modèle du temps qui bifurque se substitue au temps linéaire)①Anne Sauvagnargues, Deleuze: L’empirisme transcendental, p. 109.。而对潜在概念偏爱有加的Manuel Delanda 则结合当代物理学的发展进一步将这两种时间分别称作广延性时间和强度性时间(extensivetime/intensivetime),前者以线性次序为特征,而后者的根本样态恰恰是不同时间维度的并置:“众多彼此差异的序列进程之间的平行运作,令我们对新异之创生获得了新的启示。”②Manuel Delanda, Intensive Science and Virtual Philosophy, Continuum, 2002, p. 97.

由此也就引向德勒兹哲学中的一个核心主题,即情状(affection)与情动(affect)之间的辩证。前面我们已经结合《物质与记忆》的文本阐发了情状的近乎非潜能的样态,而沿循德勒兹的思想发展,只有当我们从情状转向情动之时,才能真正揭示平行—共振的“潜在”的时间性内涵。关于这对概念之间的复杂关联,当然并非当下所能展开研讨,因为它涉及从斯宾诺莎诠释到《什么是哲学?》的漫长思想谱系。这里,我们仅借用德勒兹自己的一个重要界定:“ affection[情状]适用于受影响的身体之状态,……而affectus[情动]适用于从一种状态向另一种状态之转变”③德勒兹:《斯宾诺莎的实践哲学》,冯炳昆译,商务印书馆2004年版,第57 页。。正是这个基本区分将我们从《物质与记忆》中的偏向悬置、蕴积的情状导向《电影2》中的时间—影像之情动,并由此最终引向潜在与现实并置的时间晶体的本体论模型:“从情动开始,它正是我们在时间之中所体验到的;然后是时间本身,它就是自我增殖的纯粹潜在性(pure virtualité qui se dédouble)”④转引自Anne Sauvagnargues, op. cit., p. 111。。

四、从捕获装置(appareil de capture)到战争机器(machine de guerre):生命政治的微言大义

现在我们可以再度回到对dispositif 的研讨。实际上,在德勒兹和瓜塔里的语境之中,确实有另一个概念足以揭示从情状/非潜能到情动/潜在的转化。这当然就是“战争—机器”。机器介于appareil 和dispositif 之间的中介形态,在本文伊始即清晰提示。现在,有可能结合战争—机器这一重点案例再度展开深入阐发。

起初,战争—机器这个说法会让人觉得它只是机器之一种,但实情却是,战争足以界定机器的本质特征。或者说,所有的机器在本质上都是战争—机器①“如果权力自身是力量关系的实施与展开,……难道不更应当首先用战斗、对抗或战争这样的术语来分析吗?”(福柯:《必须保卫社会》,钱翰译,上海人民出版社2010年版,第12 页),当然,前提是这里的“战争”已经改变了其通常的意义。但我们真的理解战争本身那复杂的,乃至悖论性的特征吗?在名作《战争的文化》开篇,范克勒韦尔德就给出了战争的明确定义:“理论上讲,战争只不过是为达到目的而使用的一种手段,是一种通过杀死敌人、击伤敌人或以其他手段使敌人丧失战斗力,从而服务于某一集团利益的行动—如果说非常残酷,却是理性的。”②马丁·范克勒韦尔德:《战争的文化》,李阳译,生活·读书·新知三联书店2010年版,“前言”第1 页。由此,战争从手段和目的上体现出双重特征:一方面是作为非理性的、盲目的、猛烈的暴力;但另一方面,所有这些又都是为了服务于某种外在的目的(政治的需要,经济的利益,等等)。而手段与目的的统一,这恰恰正是战争的“理性”。不过,战争真的只能被还原为这看似对立的两极吗?范克勒韦尔德随即敏锐指出,实际上,在这两极之间的“悬置的模糊区域”恰恰展现出战争作为一种人类文化形态的种种独特面貌:“战争本身就可能是快乐的源泉,甚至是最大源泉。从战争的魔力中产生了一整套围绕着战争的文化。”③同上。换言之,真正转换思路的要点就在于,从战争作为从属的手段转而思索“战争本身”。而这一点,克劳塞维茨在旷世之作《战争论》中早已明确提示。在该书第一篇第一章的末尾,他总结了战争作为“奇怪的三位一体”的特征:一是“盲目的自然冲动”,二是“自由的精神活动”,三是“纯粹的理智行为”④克劳塞维茨:《战争论》第一卷,中国人民解放军军事科学院译,解放军出版社2010年版,第29 页。。显然,在看似彼此对立的第一点和第三点之间所展现的,正是充满着“盖然性和偶然性”的“战争本身”的活动。由此已经清晰体现出战争—机器的雅努斯式的双面特征,这也与appareil-machine-dispositif 的三分模式相当吻合。当它朝向国家(l’Etat)、政府之时,它就呈现为appareil 的一个重要构成部分(“军队”);而当它潜入广阔复杂的社会场域之时,又往往具体化为种种灵活的dispositif(“警察和狱卒”[desgeôliers]①德勒兹、瓜塔里:《千高原》,姜宇辉译,上海书店出版社2010年版,第504 页。同时参考法文版Mille Plateaux, Les Éditions de Minuit,1980。必要时对译文进行修订。下同。)。不过,虽然appareil 尝试各种方式将战争之力化为己有、对其进行“理性化”的疏导,dispositif 使出浑身解数对战争之力进行“诱捕”,但所有这些并不足以彻底摧毁、瓦解“战争本身”的重要特征,即作为源发的暴力之间的对抗②“战争无非是扩大了的搏斗。”(克劳塞维茨:《战争论》第一卷,中国人民解放军军事科学院译,第3 页),力与力之间的策略性图样。游弋在appareil 和dispositif 这两极之间的,正是“战争—机器”的悖论形态。正是在这个意义上,确实可以说没有哪种人类活动如战争那般明确而又生动地揭示了机器的本质性样态。

上述这些要点也正是贯穿《千高原》中关于“战争机器”的冗长论述(第12 章和13 章,近200 页的篇幅)的主导线索。不过,所有后续的长篇大论无疑皆源自最基本的公理1:“战争机器是外在于国家机构的(extérieure à l’appareil d’Etat)。”③德勒兹、瓜塔里,前引文献,第502 页。“外在性”首先强调的是战争机器“不可还原为国家机构……它来自别处。”④同上书,第504 页。然而,这并不意味着它就是一个“第三者”(un troisième)或居间的“状态”(états),而是作为游弋于统治权力的两极间的动态性生成和强度性解域。随后学者们从人种学、认识论、游牧民史等广阔论域对这个要点展开论述,但最重要的基本证据还是源自神话学。尤其是在杜梅泽尔(Georges Dumézil)的神话学研究之中(Mitra-Varuna),战争机器的介于两极之间的异常形态已然得到清晰阐释。所谓的两极即“魔法师—国王”和“祭司—法学家”之间的对立,二者施行权力的方式首先有着明显对立:前者擅长发挥模糊的、可怕的魔法性暴力,而后者则更热衷于通过“有条理”的契约(pacte)来建构、组织种种机构和体制。不过,二者表面对立,暗地里却彼此勾连,共同构成了牢不可破的国家机构的两个方面。而正是由于外在的、“来自别处”的战争机器的介入,使得这看似不可撼动的完美格局往往陷入岌岌可危的境地:“从国家的视角来看,战争的人所具有的独创性和异常性必然以一种否定的形式出现:愚蠢,丑陋,疯狂,非法性,僭越,罪恶……”①德勒兹、瓜塔里:《千高原》,姜宇辉译,第507 页。。德勒兹与瓜塔里重点提及了介于Romulus-Numa 这罗马王权的两极之间的所谓“邪恶国王”(mauvais roi)②同上书,第508 页。,颇能作为“战争的人”的生动写照。实际上,对这个“邪恶”的居间者的描绘也恰恰是杜梅泽尔论述中的一个要点。全书的标题虽然清晰呈现为二元对立(Mitra-Varuna),但杜梅泽尔通过极为细致的文本阐述所要瓦解的恰恰是这个过于简化的对立模式:“每当这样一个对偶—或其中一个成员、但也就或明或暗地牵涉到对立一方—陷入一场冲突之中,它的对手总是外在的,异质的(its adversary is always external, heterogeneous)”③Dumézil, Mitra-Varuna: An Essay on Two Indo-European Representations of Sovereignty, translated by Derek Coltman, Zone Books, 1988, p. 114.。而此种复杂性的典型体现正是邪恶国王的屡屡介入,令本来清晰明确的权力格局变得混乱不堪:“在每种情形之中,我们都会碰到一个‘邪恶的’或‘恶毒的’国王,一个暂时性的篡位者,身处两段‘太平盛世’之间。”④Ibid., p. 115.然而,战争的人并非只是神话和历史中的形象,相反,在最为激进的政治想象之中,它也往往是一个动人心魄的典型意象。在《千高原》中,战争之人及其所发明、发动的战争机器每每聚焦于Kleist(Heinrich Von Kleist)这位离经叛道者身上:“他的作品的构成要素是秘密、速度和情动(l’affect)。”⑤德勒兹、瓜塔里,前引文献,第510 页。这正是因为Kleist 的“秘密”并非有待破解的隐藏之物,而恰恰是不断流变的生成之物。正是由此,秘密才与速度和情状密切相关:如果说情动是解域性的生成,那么“速度”正是此种生成的纯粹的时间性向度。由此,我们确实可以说速度正是战争机器之“潜在性”的最为集中的体现方式:“战争机器包含着对于一种速度矢量的释放。”①德勒兹、瓜塔里:《千高原》,姜宇辉译,第572 页。

也正是在作为潜在性之速度的意义上,我们才能够真正透彻理解战争机器的居间地位,进而在时间性的含义上深刻领悟克劳塞维茨关于战争本身的“盖然性和偶然性”的提示。或许并非出于偶然,阿甘本在晚近也同样开始关注战争这个重要概念。②对战争问题的关注,或许最早可回溯至2003年的《例外状态》。其近作的标题就是《内战》(Stasis: Civil War as a Political Paradigm),甚至将战争提升为一种基本的“政治范式”,其关键地位可见一斑。这里,我们仍然专注于潜能与潜在的基本对比,并简要勾勒其中的线索。

阿甘本指出,内战这个概念之所以重新变得关键,正是因为它是在传统意义上的战争形式接近消亡之际而浮现出来的新的战争形态。③Agamben, Stasis, translated by Nicholas Heron, Stanford University Press, 2015, p. 2.虽然因为“革命”概念的兴起,内战这个主题逐渐失势,但当我们回溯至它在古希腊的原初形态,会再度发现其仍然蕴含着的思想潜能。与《千高原》中所着重描绘的战争之人和战争机器的居间地位相似,stasis 在古希腊亦是介于家庭(oikos)和城邦(polis)之间的“含混而复杂的关联”(a more ambiguous and complex relation)④Ibid., p. 6. “内战同化了兄弟与敌人、内部与外部、家庭与城邦,使得它们彼此之间无从判定。”(Ibid., p. 14)。传统的研究大多强调城邦对家庭的超越(overcoming),如黑格尔在《历史哲学》中就将这个过程阐释为从“自然”(“血统关系”)向“精神”(“法律和风俗”)的超越⑤黑格尔:《历史哲学》,王造时译,上海书店出版社2006年版,第212 页。。或如柏拉图在《理想国》中更为清晰的阐述:个体灵魂的三分与城邦等级的三分相互呼应,共同指向宇宙的整体性结构。在这里,理念的秩序超越了自然的谱系,并界定了世界的真实本质。而阿甘本重点借助Nicole Loraux 的研究进而指出,stasis 这个概念恰恰扰乱、模糊了本来清晰的两分架构,因为作为“内在于

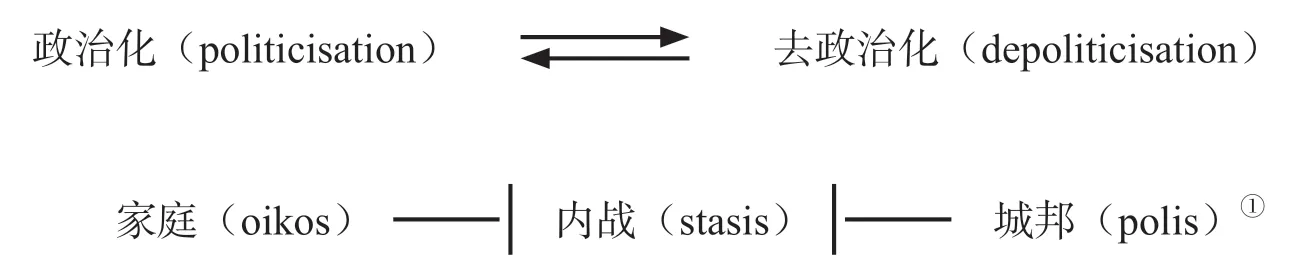

家庭之中的战争”(oikeiospolemos)①Agamben, Stasis, p. 8.,它揭示的恰恰是一种根源的含混性:一方面,它是“分裂之本原”,因而无法彻底在城邦的层面上被消除和超越;但另一方面,它又是“和解之范式”,也就意味着城邦不再是真实秩序的本质体现,而反倒是作为家庭关系在宏观层次上的一种投射。②Ibid., pp. 7, 9, 13.虽然充满洞见,但Loraux 对stasis 本身的特征却并没有进一步深入论述,由此阿甘本结合其对生命政治的思索进行了引申论述。他指出,实际上家庭和城邦的对立也同样对应着zōē 和bios 这两种基本的生命形态之间的对立:若前者是单纯的自然的生活/生命,则后者就是政治意义上的“好/善的”生活/生命③Ibid., pp. 11-12.。这个区分当然呼应着自Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life以来的基本思路,又尤其指向着《什么是装置?》中所重点描述的活生生的存在和装置间的“残酷斗争”的关系。换言之,stasis 所揭示的恰恰是“战争”状态的无法根除亦无可还原的存在样态,因为它正是zōē 和bios 之对峙和对抗在当代的政治情境中的集中鲜明的体现。即便国家间的大规模战争已接近销声匿迹,但内战这样一种更为普遍性的对抗形态却时时刻刻都渗透于生活/生命的方方面面。不过,stasis 揭示了危机的根源,同样也就蕴含着解决的策略。由此阿甘本再度引入了他的impotentiality/indifference/inoperation 的概念谱系,只是为了强调,作为家庭和城邦之间的含混莫辨的(indiscernible④Ibid., p. 15.)区域,stasis 同时也可以作为“僭越的阈限”(transgressing the threshold⑤Ibid., p. 16.)。简言之,它既是“both...and...”,但同时又是“neither...nor...”。也即,它既可以作为将家庭/自然的zōē 归属于国家/政权的bios 的有效手段(“政治化”[politicisation]),但同时又可以作为令后者转化为前者的策略性途径(“去政治化”[depoliticised])。不妨借助阿甘本自己的图表来清晰总结:

① Agamben, Stasis, p. 22.

而正如在德勒兹那里,战争机器本是潜在性的典型体现;在阿甘本这里,活生生的存在与装置间的战争亦理应基于潜能这个根本概念来进行透彻理解。由此必须回到阿甘本作出zōē 和bios 这个著名区分的思想源头,即《形式生命》。在这篇名作的起始,阿甘本就明确给出了二者的分别界定:“ zōē,表达的是一切生物(动物、人或神)共享的生命这一直接事实,bios,则指某单一个体或群体所特有的生命形式或方式。”②阿甘本:《无目的的手段:政治学笔记》,赵文译,河南大学出版社2015年版,第3 页。同时参考英译本:Agamben, Means without End, translated by Vincenzo Binetti and Cesare Casarino,University of Minnesota Press, 2000。显然,这个区分远不如《内战》中的阐释那般清楚明白,原因或许正是其中仅仅从“状态”上对两种生命进行了对比,而忽略了一个关键要点:如若不能同时揭示二者之间相互对抗和转化的复杂运动过程,单纯的二元性的状态描述是没有多少理论上的效力的。在《内战》中,是stasis 游弋于政治化/去政治化之间的模糊地带,既分离又联结;而在《形式生命》之中,则显然是基于潜能这个基本概念所做出的形式生命和赤裸生命之间的划分:“人的生命,它所特有的方式、行动和过程绝非仅是事实,而总是且首先是生命的可能性(possibilities),总是且首先是权力(power)。”③阿甘本,前引文献,第4 页。根据英译者的极为关键的注释,“power”这个英文词在意大利语中本有两个对应形式,即potenza 和potere:“potenza 总是含有去中心化的或集聚性(mass)的力量和强力观念以及潜能(potentiality)的意涵。而另一方面,potere 则指已经结构完成并中心化了的能力(capacity)—通常即国家之类的制度化机器(apparatus)—所具有的强权或权威。”④阿甘本:《无目的的手段:政治学笔记》,赵文译,第4 页,注解1。显然,虽然同样体现为“power”的运作,但potenza 趋向于dispositif 这一极,即去中心化的、多元复杂的力的“集聚”,在这个意义上它正对应于潜能;而potere 则明显导向appareil这一极,即中心化的、固化的机构,它正是通常意义上的国家统治的权力。这两个方面绝非对立、分裂,而只是power 运作的两个互逆的方向而已。由此zōē 和bios 这个初始的区分进一步得到深化:原本它们仅为生命形态的两极(就正如Mitra-Varuna 是统治权力的两极),但现在被potenza/potere这双重运作带入到中间的含混区域。当权力运作趋向于bios 这一极的时候,生命就不断剥离了它自身的形式,成为任由权力塑造的赤裸生命;当权力运作趋向于zōē 这一极的时候,生命得以不断返归其内在的(inherent/immanent)形式,从而重新获得潜能。借用David Kishik 的精妙概括,则可说前者是“凌驾生命之上的权力”(poweroverlife),而后者则恰恰是“生命本身的权力”(poweroflife)①David Kishik, The Power of Life: Agamben and the Coming Politics, Stanford University Press, 2012,p. 100. 斜体字为原文所有。。

这样,《什么是装置?》中关于活生生存在/装置的对峙、对抗的二元性论述也必须在《形式生命》至《内战》这一脉络的潜能学说的基础上得到深入理解。真正的“战争”并非是明确分化的两极间的对抗(dispositifappareil),而恰恰始终是发源自含混的中间地带,这里天然就是机器得以运作的平滑空间,亦是真正的生命政治的专属演练场:“政治就是这样一个场域,它不断地被家庭/城邦、政治化/去政治化的张力性之流所贯穿”②Agamben, Stasis, p. 23.。但阿甘本基于潜能概念所提出的内战概念与德勒兹(和瓜塔里)基于潜在概念所提出的战争机器学说还是有着明显差异的。对于阿甘本,两极之间的“张力……是无从化解的(irresolvable)”③Ibid., p. 101. David Kishik 也明确指出:“我们将用‘生命政治’来指称这两种力量之间的持续对抗,而非将它们视作彼此独立。”,其根源当然是潜能与现实的最终分裂;而对于德勒兹和瓜塔里来说,平行并置才是潜在和现实之间的真正关联,由此战争机器虽然也往往会陷入僵化或失效的危险境地,但这些都无法最终耗尽它内在的解域性生成的动力。

由此也就最终导向阿甘本和德勒兹在生命概念上的根本差异。前者那里始终无从化解的zōē 和bios 间的张力在后者那里从未真正成为难题,对于德勒兹,生命本身的“绝对内在性”(L’immanence absolue)才是真正的主题。阿甘本显然清晰意识到了这一点,并以此为题为《潜能》第三部分做结。在这里,他重点研讨了德勒兹生前出版的最后一篇文稿“L’immanence: une vie...”①收于Deleuze, Deux régimes de fous, pp. 359-363。,由此强调了内在性这个概念在德勒兹的生命哲学中的核心地位。对生命的关注和研讨,当然是德勒兹一以贯之的主题。他自己在访谈中亦明确指出:“我写的一切都是有关生命的,至少我希望如此。”②转引自John Protevi, “Deleuze and Life” , in The Cambridge Companion to Deleuze, Cambridge University Press, 2012, p.239。从《差异与重复》直到《千高原》,生命这个主题在哲学、艺术、科学的不断横断面上进行差异性变奏。但若说所有这些平行共振的系列(séries)皆最终汇聚于“绝对内在性”这个核心,似乎亦并不为过。诚如德勒兹在这篇凝练短文的开始处所明示的,主体/客体分化的框架无从真正把握生命运动的真相,相反,必须首先返归原初的内在性平面,在其上展布的唯有力(puissance)的涨落(augmentation ou diminution)、“过渡”(passage)与“生成” [devenir])③Deleuze, op.cit., p. 359.。这也是标题中出现une vie 这个表达形式的根本原因:是“一个”(une)、而非“谁的”(sa)生命④Ibid., p. 361.,它源始、无名、涌动着变异的生成能量。最为关键的一点是,内在性所揭示的正是我们前文已经重点提及的生命的自指(self-affection)形态:“绝对的内在性居于自身”(L’immanence absolue est en elle-même)。⑤Ibid., p. 360.这也是“绝对的”这个修饰词的真正用意。只不过,在长篇缕述之后,阿甘本仍然还是基于其潜能概念来对绝对内在性进行阐释:“一个生命……是超越一切知识的主客体的纯粹沉思(contemplation);它是无行动地保有的纯粹潜能。”①阿甘本:《潜能》,王立秋、严和来等译,第426 页。即便我们不纠结contemplation 在德勒兹哲学中的独特含义(《差异与重复》《什么是哲学?》),但简单地将内在性与“纯粹潜能”相等同的做法仍然是有欠考虑的。当然,阿甘本这样做是为了引向他自己对赤裸生命的论证,并由此揭示对抗权力的可能契机。②同上书,第424 页。但德勒兹在文中对绝对内在性的描述却鲜明显示出潜在性的时间性内涵:如“速度”(une vitesse infinie partout diffuse)、“平行共振的时间维度”(des entre-temps, des entremoments)③Deleuze, Deux régimes de fous, pp. 360, 362.,等等。

在这个意义上,或许与德勒兹的绝对内在的生命概念更为接近的仍然是福柯。诚如阿甘本在开篇就提及一个或许并非偶然的巧合,福柯与德勒兹在生命接近终结之际都不约而同地以“生命”为主题撰写了总结性文章。只不过,德勒兹仍然致力于重新阐发其核心的内在性概念,而福柯则将敬意奉献给了他挚爱的恩师康吉莱姆:《生命:经验与科学》(Lavie:L’expérience et la science)④中译本参见康吉莱姆:《正常与病态》,李春译,西北大学出版社2015年版,附录1。。在这篇文稿中,福柯不仅再度明确强调了生命作为一个根本的政治问题的重要性⑤同上书,第274 页。,而且更是将生命的本质归结为那种“起源就带有错误的可能性”⑥同上书,第276 页。。但福柯对“错误”这个概念的关注其实并非仅仅源自康吉莱姆,而更是得自他最为重要的思想源泉,即尼采。在1970—1971年的法兰西学院讲座中(Leçons sur la volonté de savoir),即以尼采为主题进行总结(Leçons sur Nietzsche),其中尤其重点提及了“幻觉,错误,谎言”(illusion, erreur, mensonge)与真理之间的本质性关联。⑦Foucault, Leçons sur la volonté de savoir , Seuil/ Gallimard, 2011, p. 208.正是这些“不确定的”(l’indéfini du vrai)要素使得真理在本原上呈现为一个创造性的“事件”。也正是在这个本原之处,我们得以重新思索阿甘本在stasis 之中、德勒兹在战争机器之中所深刻启示的主体化的“新模式”。

而生命作为潜能(阿甘本),生命作为潜在(德勒兹),生命作为错误(福柯),或许在今天仍然是引领我们深思生命政治的三条基本线索。