蒙古国藏传佛教建筑的分期与特色探析

陈未/CHEN Wei

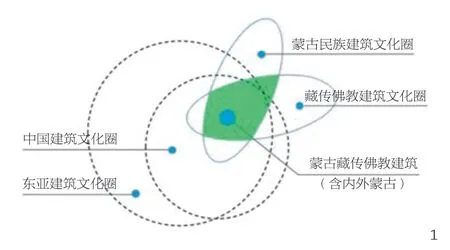

1 蒙古藏传佛教建筑与东亚、中国建筑文化圈及藏传佛教建筑和蒙古民族建筑的关系(绘制:陈未)

1506 年自达延汗重新统一蒙古以来,蒙古各部被划分为6 个万户(tümen)。达延汗的十一子格哷森扎赉尔分于喀尔喀左翼万户。格哷森扎赉尔及其后代与右翼土默特部结盟,攻打兀良哈,开拓漠北蒙古,引入藏传佛教,最终格哷森扎赉尔的子孙控制了整个清朝的漠北蒙古即喀尔喀蒙古(今蒙古国)。1586 年,格哷森扎赉尔的第三子诺诺和(土谢图汗部、赛音诺颜部的祖先)之子左翼喀尔喀万户大汗阿巴岱赛因汗在内蒙古呼和浩特会见了来蒙古的索南嘉措(三世达赖喇嘛),其后在驻牧地哈喇和林城遗址上修建了额尔德尼召,是为蒙古现存最早的藏传佛教木构建筑。根据宝尔森 · 乌楞(Х. Баасанс Уpэн)分析,额尔德尼召的建立标志着喀尔喀蒙古贵族企图用藏传佛教再次统一蒙古[1],预示着外蒙古地区藏传佛教建筑营建的正式开启,此后的寺院营建活动一直持续到20 世纪初。

由于近代历史发展的特殊原因,相较于内蒙古,蒙古国的藏传佛教建筑受到较少的重视,缺乏系统、综合全面的研究。放眼东亚的建筑文化圈,蒙古藏传佛教受到了多重文化的影响。早期寺院以安多以及汉地为主,中期受到了卫藏的直接影响,晚期则在俄罗斯等影响下形成了独特的建筑风格。就藏传佛教建筑和东亚建筑的全局体系而言,蒙古国的藏传佛教建筑都是不容忽视的重要一环(图1),但是由于种种原因,蒙古国学者并无系统之研究。故本文总结了前人的重要研究并对蒙古寺院建筑进行分期归纳。

1 当代蒙古国藏传佛教建筑的研究

较早的关于蒙古藏传佛教的研究以及观察始于俄国的旅行家, 例如,布里亚特蒙古学者扎木斯朗·策本(Жамсрангийн Цэвээн),其在1900 及1905年前后考察了大库伦及额尔德尼召等寺院,并且记录当时尚未破坏的蒙古寺院的使用情况,其本人也到过呼和浩特。再如《蒙古及蒙古人》的作者俄国东方学家阿列克谢·马特维耶维奇·波兹涅夫(A·M·Pozdneev)记录的蒙古寺院也已经被系统整理。近现代系统性的研究较早的是俄国学者谢佩蒂尔尼尼科夫(Shchepetil'nikov)的《蒙古建筑》(Архитектура Монголии)[2],其研究主要着重于寺院功能与外部形态,并未涉及空间分析以及建筑结构,相对比较浅显。蒙古国学者尼日莫所 ·提桑田 (Niamosoryn Tsultem)的《蒙古寺庙》(Монголы Нархитектур)[3],全方位介绍了蒙古国建筑的发展历史,并且研究了蒙古包以及移动的帐篷对于蒙古固定建筑之影响,还提供了大量的老照片。但作者不是建筑学专业背景,对建筑空间、结构技法、立面风格等建筑学层面研究涉及较少。阿迪亚(Б·А д ь я а)的《蒙古建筑构件装饰》(Монголын Архитектурын Чимэг)绘制了大量的建筑部件及装饰图案,叙述了构件的名称,并且将建筑构件由藏文及中文翻译至蒙文,其研究独树一帜。其对大量的藏式构件绘制了分析图,但是由于阿迪亚对于汉式结构并不了解。所以汉式结构较少涉及[4]。此外,D·达尔济(Daajav)博士的《蒙古建筑历史》(Монголинуран Барилгын Tуух)一书总结了自蒙古帝国时期以来的蒙古建筑,对蒙古藏传佛教建筑以及空间性有系统性研究[5]。

在个体寺院的研究上,法国学者沙怡然 (Isabelle Charleux)对扎雅葛根库伦寺(Zaya Gegeenii Khüree Monastery)的研究[6],探索了扎雅葛根库伦的历史遗迹,并复原了部分建筑。此外沙怡然还写了许多相关文章,例如对庆宁寺曼陀罗形象的研究、额尔德尼召三殿转经廊道的研究等[7],可以说是西方学者中对于蒙古建筑研究最为深入的学者,其法文著作《内蒙古寺院》(Temples et Monastères de Mongolie Intérieure)[8]更是在西方学界影响深远,只可惜书中对于“喀尔喀蒙古”的寺院只是简单提及,并未深入讨论。查尔斯 · 鲍登(Charles Bawden)对于哲布尊丹巴大库伦的研究[9],探索了库伦的形成以及其运作模式。匈牙利学者克里斯蒂娜·泰莱基(Krisztina Teleki)的《博迪汗库伦的寺院》(Monasteries and Temples of Bogdiin Khüree)将大库伦作为一个城市进行研究[10]。梳理了其各个分区(如寺院区、居士区、博迪汗宫殿区、汉族商人区),最为系统地分析了大库伦的结构形态。其文章《建立在废墟,记忆和毅力之上:佛教在蒙古乡村的复兴与生存》(Building on Ruins, Memories and Persistence: Revival and Survival of Buddhism in the Mongolian Countryside)通过实地调研阐述了当代蒙古国民间佛教信仰的复兴以及寺院的重建,其中不乏融合汉族民间信仰的元素[11]。宝尔森 · 乌楞(Х·Баасанс УРэн)对于额尔德尼召的研究(Энх тунх эрдэнэ зуу)涵盖了大量的珍贵的老照片,使人们得以窥见额尔德尼召在19 世纪末的形象[1]。阿尔泰国立师范大学的奥尔加·特列夫采娃(Olga Truevtseva)《蒙古杭盖省寺院遗产》(The Cultural Heritage of the Monasteries of Arkhangai Aimag of Mongolia)对于蒙古中部额尔德尼召、扎雅葛根库伦、温度尔汗寺院的调研[12]。杜恩·敖云毕力格(Зундуйн Оюунбилэг)的《庆宁寺建筑》(Амар баясгалантын Архитэктур)一书对于庆宁寺的考古以及测绘进行了详细的论述,并且书中含有大量的专业建筑测绘图[13]。此外,乌兰奇美格·提桑田(Uranchimeg Tsultem)2020 年即将出版的《移动寺院:晚期蒙古佛教的政治与艺术》(A Monastery on the Move : Art and Politics in Later Buddhist Mongolia)也尤为期待[14]。但是,中、日的学术研究则相对乏善可陈,相比二战时日本学者对于内蒙古的研究,日文学术对于外蒙古寺院建筑的专作几乎没有。至于中文学术,除近年旅日学者包慕萍做了一些点状研究,关于蒙古国藏传佛教建筑的中文专著也无系统研究。

1990 年代以来,在蒙古国政府的推动下,联合德国、俄国等国外专业团队分别对甘丹寺、额尔德尼召、庆宁寺等进行了比较完整的考古和测绘,为进一步开展专业研究提供了良好的基础。

但整体而言,外蒙古藏传佛教建筑研究,尚缺少建筑学专业角度的系统分析和研究,特别是将内外蒙古联系起来,摒弃区域及狭隘的国别和民族主义观点,在蒙古(含内外蒙古)藏传佛教建筑全局视角下的分析和研究。故笔者在整理了前人学术的研究成果基础上,结合个人调研,依次对蒙古现存较为完好的藏传佛教建筑进行探讨分析,结合有关藏传佛教、内蒙古藏传佛教建筑的研究成果,对蒙古国藏传佛教建筑的发展分期及其特色进行研究,以抛砖引玉。

2 蒙古藏传佛教建筑的分期及其建筑特色

目前国内外学术研究对于蒙古藏传佛教建筑分期并无权威的划定。沙怡然曾经以18 世纪作为蒙古藏传佛教建筑的分水岭,因为真正意义上的藏式结构建筑大多是在18 世纪后传入蒙古的。笔者在参考了蒙古史学者海希西· 瓦尔特(Heissig Walther)《蒙古宗教》(The Religions of Mongolia)[15]对于蒙古佛教发展以及现存建筑的发展特点,在沙怡然的基础上将蒙古寺院建造分为3 个阶段。

第一个阶段始自1586 年阿巴岱汗在呼和浩特皈依格鲁派始,到标志着藏传佛教格鲁派正式进入蒙古地区,到17 世纪末期喀尔喀蒙古逐步被满清控制。1578 年,蒙古右翼土默特万户大汗阿勒坦汗在青海仰华寺与格鲁派领袖索南嘉措(即三世达赖喇嘛)会晤,标志着藏传佛教格鲁派传入蒙古。这一时期距蒙古帝国灭亡已有百年以上,原有蒙古帝国时期的草原建筑已无存。由于蒙古人不善固定建筑的建造,且处在与明朝相对独立的政治形势下。固定寺院建筑的营建大多仰赖于蒙古贵族(主要是喀尔喀万户实际掌权者阿巴岱汗家族)资助,而寺院的设计主要由青海和呼和浩特(土默特万户)的寺院作为蓝本,建筑工匠大多来源于与内蒙相邻的晋陕地区。

第二阶段始于17 世纪晚期外蒙古归附清朝至19 世纪下半叶。在17 世纪末清朝与准噶尔汗国的战争中,外蒙古三部逐渐归附满清。至17 世纪末,蒙古西藏以及汉族地区均在清朝版图之下,又有康雍乾三朝对于藏传佛教的持续支持。藏式以及汉式的结构体系以及建造工艺被系统引入喀尔喀蒙古。出现了像庆宁寺、扎雅葛根库伦寺这类规模宏大、结构体系完整的藏、汉风格寺庙。同时极具蒙古游牧特色的移动寺庙聚落——库伦逐步向定居的寺庙群落发展。

第三次建寺高潮始自1840 年以后,蒙古藏传佛教寺院建筑迎来了自我发展时期。虽然清朝政府逐步放弃了对蒙古藏传佛教的投入,但是由于晋蒙俄商道的繁荣以及蒙古寺院掌握了大量的牲畜,寺院积累了大量财富,促使这一时期寺庙建设空前活跃。加之鸦片战争后大量汉族移民的涌入,俄国势力逐渐向蒙古地区渗透,蒙古寺庙建筑在技术、材料应用和风格多样性上有了进一步的发展,出现了类似山西会馆的风格和形式、俄罗斯建筑元素及技术、蒙古本土化等趋势,是蒙古藏传建筑发展历史上多元、多样性最为丰富的时期。

本文的研究对象确定为TF boys这一偶像团体的粉丝群体。TF boys是目前首屈一指国内偶像团体,他们在团体的高热度和广泛的关注度以及粉丝的强大力量方面有着其他组合不可比拟的优势,且其粉丝群体内部的属性构成完善,因此,TF boys的粉丝社群无疑本研究最合适的研究对象。

1930 年蒙古的大镇压运动,使蒙古藏传佛教及寺院遭到毁灭性打击。除甘丹寺(包括西库伦的格斯尔寺及乔金喇嘛庙)外保留下来成规模的寺院仅有额尔德尼召(仅北部保存完好)和庆宁寺(时废弃),其余寺院大多化为废墟。部分寺院如扎雅葛根库伦寺、哈姆杂录寺(хамбын залуу хийд,直译为青年主教寺)以及拜丹寺布理恩寺(Ба л д ан бэрээвэн хийд,直译为哲蚌寺)仅留有断壁残垣。

2.1 第一时期的主要建筑特色

如上文所述,额尔德尼召是蒙古境内现存最古老的藏传佛教建筑。根据额尔德尼召中殿横梁上的题记可知其确始建于1586 年。额尔德尼召在蒙古建筑建造的3 个高峰期均有不断的增建,其中包括汉式的措钦大殿、藏式的拉布楞、一世哲布尊丹巴圆寂后所建的“阿勒坦”佛塔还有4~5 处小型佛堂。据俄国旅行家的描述在20 世纪初拥有10 余座殿堂,数千喇嘛住在城内。其中三殿院落是额尔德尼召最早的殿堂。历经阿巴岱汗到其孙土谢图汗完工。后世的修缮基本保存了16-17 世纪建筑的原貌。

三殿建筑群在一个院落中,原有单体建筑13 座,现存8 座,均为汉式建筑。主殿两层,上层单檐歇山顶,柱网呈回字形,上下两层均带有室内转经廊道。东西两殿面积相近,也均是重檐歇山顶,下檐为副阶即室内转经廊道。但是在天花以及外檐斗拱跳数上略有不同(图2)。

根据笔者拙作《蒙古额尔德尼召及其蓝本问题的建筑学思考》分析[16],三殿的建筑形式可能取材于内蒙古呼和浩特的大召菩提过殿、乃春庙(乃琼殿)以及菩萨殿(已毁)。乌云毕力格分析了中殿题记,得出修建中殿的工匠(根据题记为汉族常姓工匠)及喇嘛提调官均来自土默特部顺义王处,即来自内蒙古呼和浩特。显示了在第一时期的建寺活动中,外蒙古的寺院建设完全依赖于内蒙古。以美岱召和额尔德尼召为例,两座寺院在建筑结构(回字形的柱网布局)、使用功能(集宫殿,军堡,陵墓一体)上都显示了极大的相似性[17]。

根据俄国老照片及游记可知三殿前各建有木构一座,东西两殿前各有一单檐硬山三开间的木构,面积较小,长约6m,深4m,笔者猜测可能为经堂。中殿前为一单跨木质牌楼,包慕萍注意到其与呼和浩特小召的牌楼极为相似,可惜毁于1930 年代。上述3 座建筑建于近1m 高的台基之上。回顾内外蒙古及安多地区的藏传佛教建筑并无建造大型共享台基的习惯。根据2000 年对于台基的考古发掘,台基是为蒙古帝国的遗物。另外,三殿院落旁还有一小型佛殿(青殿),据口传为阿巴岱汗利用哈拉和林遗址上存留的建筑材料建造而成。总体来讲这一时期建筑以汉式为主,与土默特地区以及青海安多地区有较强的联系,藏式的密肋梁结构并未进入蒙古地区。

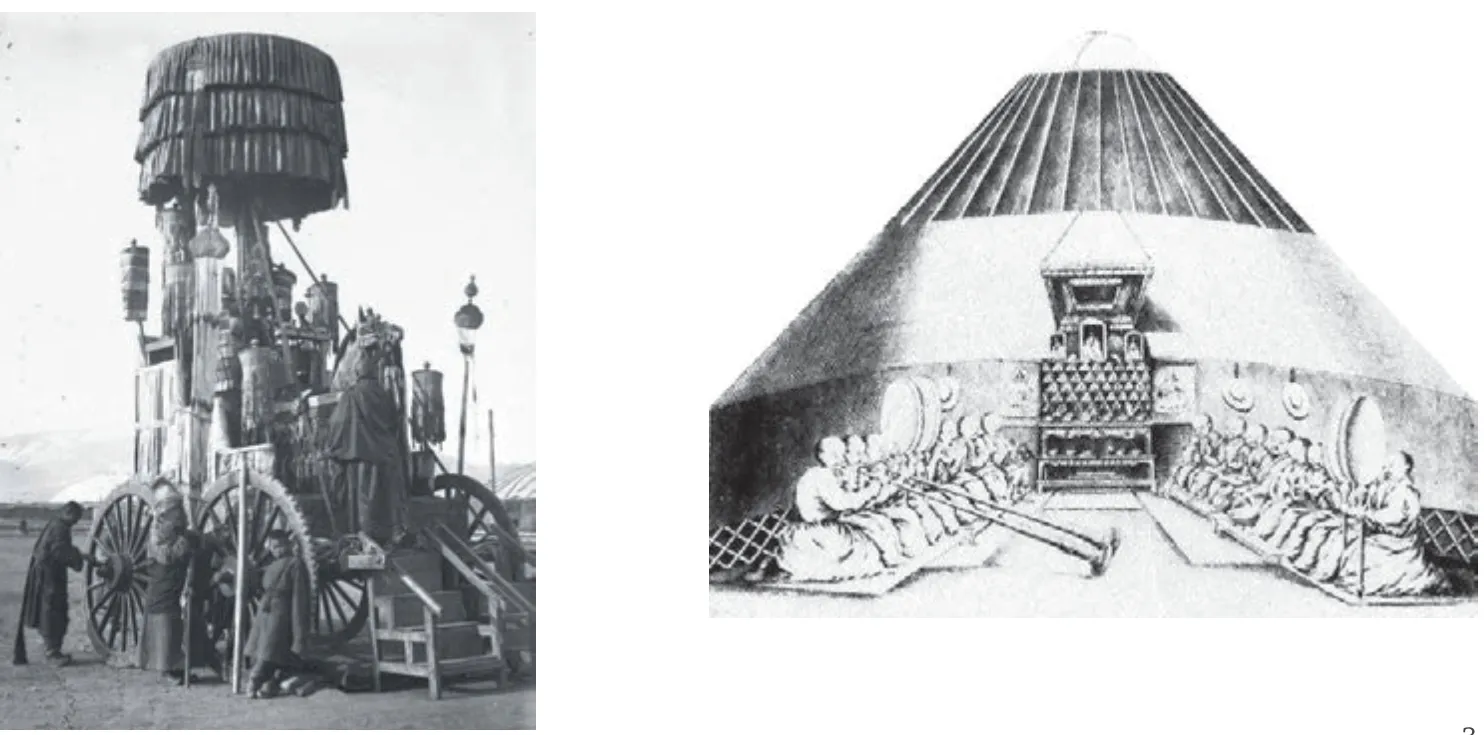

额尔德尼召外,第一时期,外蒙古鲜有固定建筑,大部分的寺院只是一个移动佛堂,佛像及必要的法器均放在车上,可以随部落迁徙移动。事实上内蒙地区也有大量的移动寺院,这应当是内外蒙古当时的普遍情况。例如,1586 年赛因诺言部先祖图蒙肯在扎雅葛根库伦现址上建造了都纲,被认为是扎雅葛根库伦的前身。但是达尔济和沙怡然都认为这个“都纲”可能是一个随部落迁徙的营帐,而非固定建筑,而扎雅葛根库伦的固定建筑最早应是18世纪晚期第三任扎雅葛根“Luvsanjigmeddorj”时期建造的[19]。类似的移动帐篷佛堂一直保留到20世纪早期(图3)。

2额尔德尼召中殿现状图(摄影:陈未)

3 1920年大库伦郊外的移动佛殿和移动帐篷寺院示意(图片来源:参考文献[2])

4 蒙古军事部署形态以及库伦形态(图片来源:上:参考文献[3];中:摄影:陈未;下:绘制:陈未)

2.2 第二时期的主要建筑特色

在第二期前期,以寺庙为中心游牧型移动建筑为主的库伦大量出现,到中后期这些库伦逐步走向定居。库伦本为牲畜的存栏单位,1000 个帐篷被称为1 个库伦,蒙古语意为大圈。根据巴克曼(Barkmann)的研究,这样的居住形式继承于蒙古帝国时期,并且广泛应用于亚州内陆的多个民族中,其推测受到了突厥或阿拉伯之影响。在库伦正中本来是军事首领的营帐,借用到佛寺中时,中心区域多为佛殿,而喇嘛的住宅围绕在佛殿周围(图4)。有清一代,蒙古共有 7 个政教合一的库伦旗,其中5 个位于喀尔喀蒙古,最大的是土谢图汗部的大库伦(乌兰巴托前身),赛因诺言汗部有扎雅葛根库伦、喇嘛葛根库伦;扎萨克图汗部有扎萨克图汗库伦 ;内蒙古唯一库伦是现通辽的库伦旗的席力图库伦。

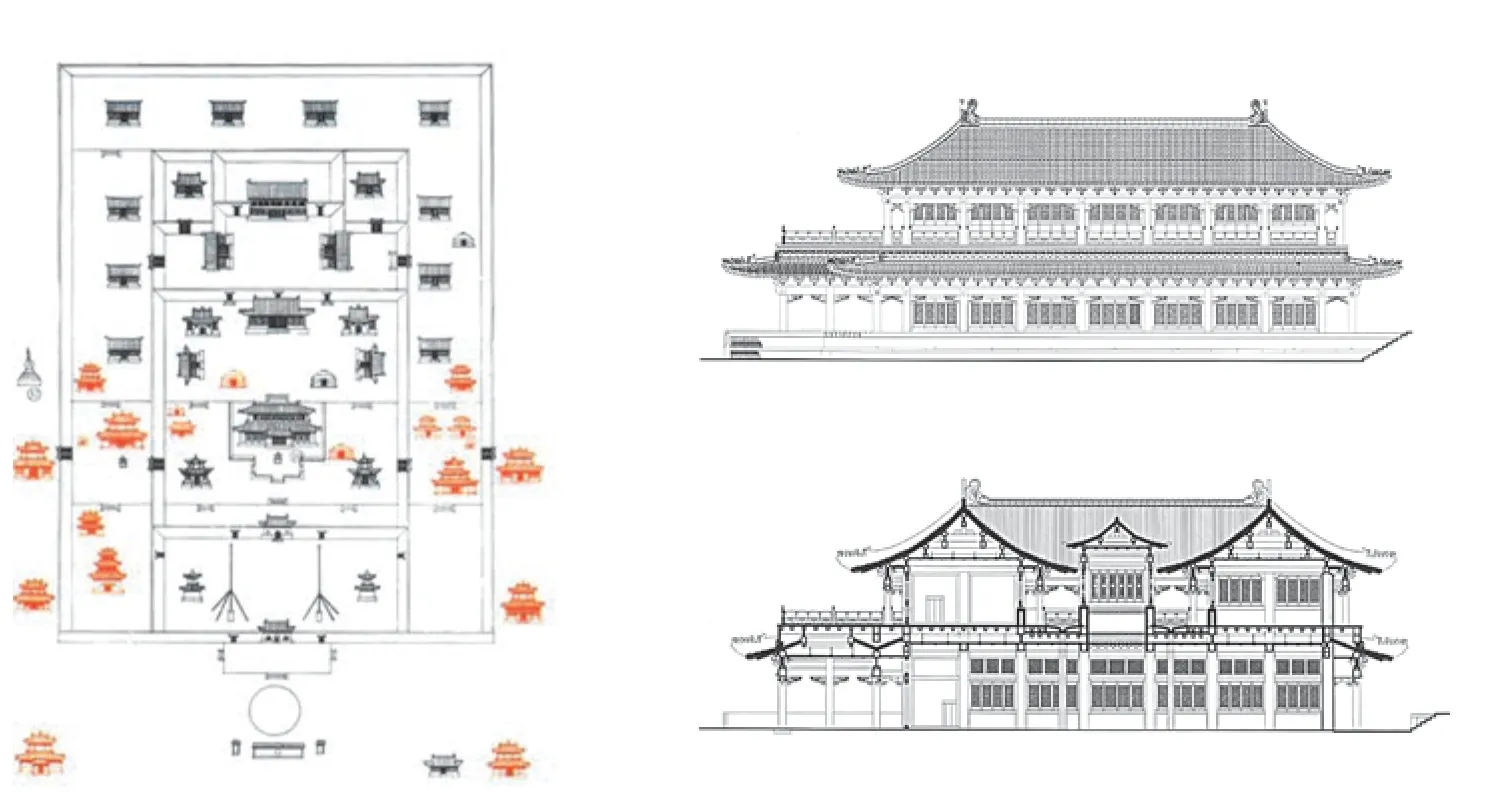

这一时期建造的固定寺院多与扎那巴特尔(即一世哲布尊丹巴)有关。例如外蒙古保存最为完整的庆宁寺。1723 年,扎那巴特尔在北京圆寂,《清实录》记载雍正皇帝拨10 万两库银,特为其在当时大库伦的所在地建造了庆宁寺(图5)。工程始于1727 年,历经9 年于乾隆元年(1736 年)完工。同一时期在内蒙古的多伦诺尔为章嘉活佛建造了善因寺,二者形制基本相同。其主要殿宇排布在3 个轴线当中。其中主要建筑都纲为正方形平面,底层为大殿。二层带一圈回廊,中央分部通常会建立一个高起的空间,用以采光,形成天井。沙怡然将其命名为回廊式措钦(closed corridor Tsogchins),据其考证这种建筑性质是根据布达拉宫白宫而建[18]。笔者认为有待商榷,因为回廊式建筑的第一例西黄寺与白宫在剖面上并不相同,且使用方式上有差异。在17 世纪中叶,还没有西藏建筑形式影响蒙古或者内地的实例。笔者注意到这种回廊措钦与安多北部的藏传佛教措钦大殿有着极其相近的关系,如青海佑宁寺大经堂。但是可惜安多地区由于回乱大部分历史建筑不复存在。欧洲学者也注意到这种以正方形平面为中心、带有回廊及天窗的建筑形式,例如考古学者J·考博斯(Kolbas)提出了7 世纪蒙古地区回鹘寺庙的平面与回廊建筑有极大的相似性[20]。休伯特·菲格斯托弗(Hubert Feiglstorfer)对拉萨小昭寺以及印度寺院的平面进行了复原比较,构建了8 世纪晚期佛教寺院的回廊式(内转经廊)模式[21],似乎这种模式并非仅限于西藏。宿白分析了黑水城的R5 寺院遗址也有类似的建筑空间[22]。至于回廊式是否是西藏—安多—蒙古的单线传播,还是蒙古受到安多的影响有待进一步讨论。内蒙古地区兴源寺大殿也有类似的空间(外立面不尽相同),但是毫无疑问的是18 世纪承德建造的普陀宗乘之庙和须弥福寿之庙的大红台受到了庆宁寺等的影响,是回廊式建筑的一种变形。

此外藏式结构的经堂在18 世纪中期也进入了蒙古地区,如喇嘛葛根库伦中就建有大量藏式建筑(图6)。可惜的是蒙古地区除额尔德尼召的藏式拉不楞保留基本完好以外,其他寺院大多为断壁残垣。从20 世纪初的老照片看,大部分寺院都有至少一座藏式结构的平顶殿堂。有些在上面加一汉式歇山屋顶,作法与内蒙古西部及青海相似,却和西藏的金顶作法完全不同。虽然建筑外观是藏式风格,但是屋顶大部分为斜坡汉式屋顶,笔者推测可能是为了适应蒙古夏季的暴雨以及冬季的积雪所做的改造。例如,扎雅葛根库伦的德木其台吉供养的庙仓(左中)以及远处的阿佳瓦(Agva)扎仓(图7)。其内部结构可能与内蒙古呼和浩特席力图召大经堂一致,分为汉式和藏式两套柱网。汉式柱网负责支撑歇山顶的屋顶,而藏式柱网作为第一层及回廊的承重构件。在额尔德尼召东50km 的哈姆杂录寺为扎那巴特尔创建于1663 年,其现存主要都纲虽然严重损毁,但是仍可看出是藏式殿宇,分为一个三开间的主间和两个三开间的耳房。整个都纲被围墙包围,墙体为夯土,墙内嵌有木质柱子,疑与额尔德尼召的拉不楞形制相近(图8)。再如建于18 世纪初的拜丹布理恩寺,由一世哲布尊丹巴之徒策林多尔吉(Tsevendorj)喇嘛创建。其藏式的经堂高12m,长宽各接近30m。在1930 年代遭到严重损坏,近年已经得到修复。

5 庆宁寺布局示意及措钦大殿剖面(图片来源:参考文献[13])

6 喇嘛葛根库伦全图(图片来源:Tsernedorji,20世纪初绘于大库伦,现藏于乌兰巴托扎那巴扎尔艺术馆,陈未翻拍)

7 扎雅葛根库伦德木其台吉庙仓(图片来源:参考文献[6])

8 哈姆杂录寺措钦大殿遗址及额尔德尼召藏式拉不楞(摄影:陈未)

9 东、西库伦的帐篷型佛殿形态(图片来源:参考文献[3])

此外,可能是由于缺乏上好的建筑石材,蒙古地区的藏式建筑并未像西藏地区以石头为主要材料,取而代之的是夯土。一些细节装饰也受材料所限,例如早期建筑没有西藏常用的边玛草等装饰,而是改用汉式砖雕。额尔德尼召的桑尼(Ц ан ид)扎仓的汉式屋顶使用木条代替筒瓦,这可能是由于缺乏烧制筒瓦的条件。

汉式木构建筑也是蒙古地区的常见形式,例如额尔德尼召措钦大殿,其建筑采用汉式风格、歇山顶。但是风格与内蒙古地区汉式结构的藏传佛教建筑还有差异。从老照片可以看出其采用了4 圈柱网的方殿。方殿的使用在蒙古地区较为普遍,笔者认为是受到了内蒙古地区及青海安多地区经堂的影响。其将汉式建筑改造,增加进深。大部分的汉式建筑轴网也与清代官式建筑略有差异。其梁架关系多为环形柱网,与金箱斗底槽有些许相似。但通常其内圈柱网高度较高,而外圈柱网依次降低。

2.3 第三时期的主要建筑特色

在19 世纪后期,由于蒙古特殊的宗教政策,各个库伦及寺院都聚集了大量财富和沙比1),开始进行大规模的寺院营建和定居建设。1855 年大库伦迁至今天的乌兰巴托市,分为东西两部分。西库伦以甘丹寺为中心,其中最为宏伟的建筑是四臂观音殿;东库伦原位哲布尊丹巴的正宫(皇宫),最高建筑为弥勒殿,后在1930 年的运动中被摧毁,只有格斯尔庙、乔金喇嘛庙等少数建筑幸存。这一时期蒙古建筑表现出多元化的特点,既有如格斯尔寺的汉式寺院也有藏式建筑,还有一些蒙古特有的混合蒙古帐篷概念的寺院建筑。尼日莫所 ·提桑田的《蒙古寺庙》(Монголын Aрхитектур)一书着重分析了帐篷式佛殿的起源以及结构。帐篷佛殿可能是由第一、第二时期最为普遍的移动佛堂演变而来[3],也有学者认为间接受到俄国建筑的影响。这类建筑既有脱胎于蒙古包的圆形佛殿,也有方形的类似于桁架结构的佛殿。圆形蒙古包式的佛殿在内蒙古东部地区也尤为常见,但是方形帐篷佛殿在内蒙古却无实例(图9)。在大库伦中,帐篷式建筑突出了屋檐的长度,上面大多建一小型木结构方殿,作为采光天窗。这样类似的建筑可谓是蒙古根据本民族文化演化出的特色建筑。可惜由于蒙古在1930 年代以后的政治运动,其建筑发展戛然而止,也未辐射到内蒙古地区。

10 弥勒殿(左)及祖根寺(右)(图片来源:参考文献[3])

11 乌兰巴托甘丹寺四壁观音殿梁架柱网(摄影:陈未)

12 乔金喇嘛寺牌坊与博迪汗冬宫(图片来源:左1,左2摄 影:陈未;其余引自参考文献[3])

另一种常见的形式是下层为藏式方殿、上层有一汉式建筑。这种建筑形式应当是第二期歇山顶建筑的发展。虽然内外蒙古均有此类经堂,但是外蒙古上层的汉式建筑形式多样,最为常见的是甘丹寺四壁观音殿上重檐歇山顶方殿。但也有弥勒庙的圆形屋顶、祖根寺 (зУУгийн сУм)的四角和六角攒尖。喀尔喀蒙古以外的地区,诸如内蒙古地区只有歇山顶的方殿,其他形式的屋顶并不常见(图10)。

四臂观音殿建于1913 年,其从室外看为2 层汉式歇山顶的方殿建于二层藏式白台之上,但其室内为3 层通高的大阁。大阁采用回字形柱网布置,外廊为藏式方柱,柱上为密肋方梁。内廊为4 根3层通高的汉式圆柱,放置于九架梁之下,用以支撑老角梁。其屋顶作法与内蒙古地区汉式结构的藏传佛教寺院做法一致。歇山屋顶使用抬梁,梁之间为蜀柱相连(图11)。但是如果其上建筑为圆形(弥勒殿)或者六角攒尖(祖根寺措钦),其上层建筑是否与四壁观音殿一致和下层藏式部分是共用柱网或者是两套体系?但是由于相似的寺院都毁于政治运动,这些殿宇的内部结构可能永远无法探究。

另外一例別具匠心的寺院位于西库伦,现乌兰巴托市区的乔金喇嘛寺。该寺始建于1904 年,完工于1908 年,光绪赐名兴仁寺。是八世哲布尊丹巴胞弟鲁布桑海达布(Лувсанхайдав)为护法神乃琼吹仲(即白哈尔)所建寺庙。寺院为蒙古学者俄木布(Омбогийн)设计,整体呈汉式院落布局。其平面布局别具匠心。除了山门外,主殿两侧各有一偏殿,西边的召殿正方形平面,上有歇山顶天窗。东边为温都尔(Undur)葛根殿,是六角攒尖,笔者猜想可能是代表日月。正殿为4 个汉式单体建筑组合而成,前为一卷棚报厦,后为都纲。都纲为重檐歇山顶,做法与内蒙古东部的藏传佛教都纲相近。后殿为二层汉式硬山建筑,供奉乃琼护法,正中为鲁布桑海达布座椅。后殿与都纲通过一卷棚建筑连接。笔者怀疑可能最初设计中后殿与都纲并不相连,连接的卷棚部分为鲁布桑海达布去世后扩建形成。整个建筑与内蒙古建筑不同的是其上半部分比例较小,而下檐的挑檐弯曲度较大,这样的做法并不见于内蒙古地区。其实纵观前文提到的额尔德尼召扎仓及祖根寺,这样的形式广泛存在于蒙古建筑中。笔者认为这可能继承了帐篷式建筑的某些特点。致其上部比例被缩小,而下檐比例被放大。至于具体成因还要做进一步讨论。此外,其石牌坊明显具有中式工艺但是其上面的仿木屋檐与汉式建筑性质相差甚远,不知是当时蒙古工匠的创新还是地域条件所限(图12)。

总体而言,第三次建寺高潮中由于有寺院的雄厚财力支持,寺院建筑的工艺技法也更为娴熟变通,寺院建筑的多样性大大增加。在传统的标准——汉藏结构建筑以外,又出现了诸多的复合形式的建筑。虽然许多寺院的建设工作仍由汉族工匠承担,但是可以看出蒙古腹地的汉式结构建筑呈现出了多元化特点,在比例上与汉地建筑也呈现出了明显的差异。

3 蒙古藏传佛教建筑的价值与意义

蒙古国藏传佛教建筑尽管历经自然和人为破坏,存世不多,但却保存了非常珍贵的藏传佛教建筑的历史原型,例如额尔德尼召大殿的回廊——转经道的做法,对研究早期藏传佛教建筑回廊的起源与发展具有重要价值。额尔德尼召三殿并列的布局方式,其来源和影响也有多种争议,如包慕萍认为来源唐宋时期的韩国,沙怡然认为额尔德尼的三殿并列布局影响了诸多蒙古庙宇,其中扎雅葛根库伦的都恩庙(Düden)、祖根寺可能都受到了三殿的影响(图13),这样的学术争鸣推动了蒙古藏传佛教建筑的研究不断进步,也带动了新研究兴趣点的产生。此外,上文提到的帐篷寺院,以及博迪汗冬宫中建筑屋顶上出天窗的做法在中原地区也不常见,是研究蒙古特有建筑形式重要的实力。另有,额尔德尼召东殿、乔金喇嘛庙等具有五彩遍装特色的彩画以红、黄色调为主,鲜亮明快,具有明代早期彩画的特点,与国内藏传佛教建筑青绿为主调的彩画有很大不同,额尔德尼召东殿阑额上的放大的三宝眼火焰图案也与内地明清彩绘构图不一致,是研究藏传佛教建筑装饰的独特样本。

13 额尔德尼召中殿平面及都恩庙(图片来源:参考文献[6])

14 西库伦远眺(图片来源:参考文献[2])

15 布里亚特塔姆察朝克沁都纲立面、平面(图片来源:参考文献[23])

喇嘛库伦的布局形态在内蒙古库伦旗和青海察罕诺门罕旗已无踪迹可循,但大库伦(乌兰巴托)由于其规模比较庞大并在演化中不断丰富和发展,其形态被近代学者很好地记录下来,让我们可形象地了解这种继承了游牧民族聚居传统、以政教合一统治为基础、喇嘛寺庙为聚落核心发展起来的宗教聚落形态(图14)。库伦这种独特的宗教聚落形态,从移动逐步定居的演化模式,在世界聚落历史发展中独树一帜,是建筑人类学研究不可或缺的内容。

18 世纪晚期和19 世纪初期,东亚文明经历了空前的外部挤压和民族文化自觉性的苏醒,在建筑上呈现出多元化和多样性的特征,地域化、本土化、突破传统固定模式的寺庙建筑喷薄而出。蒙古藏传佛教建筑第三期的发展正是这一历史发展阶段的重要写照,与东亚各区域的建筑发展有一定共性。这一时期在蒙古国外围的布里亚特和卡尔梅克蒙古的藏传佛教建筑中均出现了特征明显的俄式建筑装饰,空间格局也受到东正教堂十字空间形态的影响(图15)[23]。所以如何从近代东亚文明发展的视角下对其进行分析和研究,无疑是一个重要的历史课题。

对中国传统建筑而言,明代蒙古藏传佛教建筑的发生与发展,并不在中原王朝实际控制的疆域内产生,但却与中原有着密不可分的联系。在历史学上把这一区域历史称为“边疆历史”,因此以中国人的视角,蒙古(含内外蒙)的藏传佛教建筑也可以称之为“边疆建筑”,结合其他边疆地区的建筑,可以创立中国的边疆建筑研究体系。以此探讨在多民族政权统治下的多元文化区域内的建筑文化、宗教文化、建筑技术和工艺的交流、传播和再造的关系,应是对中国传统建筑研究的重要补充,也是中国建筑史研究有待深耕的处女地。□

注释

1)本意为学生,实为附属于寺院的劳动力。